Трагическая смерть родственников как активный сценарный конструкт и его значение для суицидологической практики

Автор: Меринов Алексей Владимирович, Байкова Мария Александровна, Зотова Ольга Павловна

Журнал: Суицидология @suicidology

Статья в выпуске: 3 (28) т.8, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель. Данная работа посвящена изучению вопроса о влиянии наличия трагических смертей в роду на антивитальный профиль человека. Известно, что гибель родственника может являться просуицидальным феноменом, безусловно, нуждающимся в уточнении его значимости. Мы решили эмпирическим путём оценить важность его для суицидологической практики, особенно в отношении комплексной оценки риска аутоагрессивного поведения. Материалы и методы. Была исследована группа студентов, общий пул которых составил 966 человек; из них знающих о наличии трагической смерти в собственной родословной было 233 человека, группу контроля составили 733 человека. Так же попутно мы обследовали группу студентов, имевших и не имевших в роду долгожителей (более двух человек старше 80-ти лет), взяв их в качестве «сценарно» противоположной группы. Результаты. Выяснено, что респонденты, знающие о наличии трагической смерти в роду склонны к наличию суицидальных мыслей (29% опрошенных), совершению попыток суицида (10%), длительному переживанию депрессии (54% респондентов), рискованному поведению, а так же к различного рода телесным повреждениям, выражающимся в виде пренебрежительного отношения к телу (ожоги, обморожения, самопорезы). Таким образом, установлено, что знание о наличии трагической смерти в роду «плотно» ассоциировано с различными антивитальными паттернами поведения и их предикторами. Это позволяет отнести указание респондентом на наличие в семье трагической смерти к важным аспектам формирования потенциального суицидального риска и может быть использовано в качестве одного из вопросов при скрининговой оценке такового.

Суицидология, аутоагрессия, молодые люди, трагическая смерть, долгожители, депрессия, суицид

Короткий адрес: https://sciup.org/140219317

IDR: 140219317 | УДК: 616.89-008

Текст научной статьи Трагическая смерть родственников как активный сценарный конструкт и его значение для суицидологической практики

Мы достаточно часто наблюдаем в средствах массовой информации скоропостижную, трагическую, насильственную смерть людей разного возраста, социального происхождения, вероисповедания, другой расовой принадлежности. Сообщения о террористических актах, авиакатастрофах, бессмысленных убийствах и политических преступлениях, предложенные нам «на завтрак» стали до такой степени обыденными, что многие давно превратили их в часть общего «шумового» фона. Нас интересует лишь отношение этих смертей к нам самим. Если же мы получаем информацию о смерти некоего абстрактного человека, то чаще легко дистанцируется от этого факта, вытесняя дан- ный пласт информации, лишь повторяя слова, которые требуют от нас нормы приличия: «Какой ужас!». Совсем другое дело, если данная трагическая смерть касается непосредственно нас самих.

Известно, что смерть близкого человека, особенно внезапная, неким образом способна деструктивно отражаться на всех родственниках погибшего, так как, минимум, «активирует» в них реакцию проживания утраты [1, 2], напоминая о конечности собственной жизни, заставляет произвести оценку уже прожитого отрезка, что, вероятно, является мощным фактором, запускающим формирование сценария жизни [3, 4], либо, «дорабатывая» его, внося существенные коррективы. Это, вероятно, способно приводить к искусственному «ускорению» ритма жизни, необдуманному и рискованному поведению, в целом увеличивая аутоагрессивную направленность личности. Эти реакции изучены и в той или иной мере предсказуемы [5]. Однако как точно влияет подобное знание на общий уровень аутоагрессии в долгосрочной перспективе до конца не изучено.

Цель исследования: изучить влияние наличия трагических смертей в роду на аутоагрессивный профиль потомства.

Материалы и методы.

Для получения ответов на поставленные вопросы нами обследовано 966 студентов. Из них 83,0% (n=802) на базе кафедры психиатрии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России; 17,0% (n=164) на кафедре разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (ТИУ). Сравнение полученных первичных данных из двух площадок исследования показало их однородность, что позволило в дальнейшем материал подвергнуть анализу в соответствии с поставленной целью работы.

Изначальный дизайн исследования подразумевал разделение общей группы респондентов на две крупные когорты по следующим признакам: знание о наличии трагических смертей в семье, соответственно группой контроля в данном случае были респонденты, не имеющие такового; и наличие в семье долгожителей (лиц старше 80-ти лет) – здесь соответственно группой контроля были лица, у которых в семье не было долгожителей.

Таким образом, в исследовании приняли участие 233 человека, имевших погибшего родственника (группа с трагической смертью родственников – ГТСР) и 733 – не имеющих (группа не имеющих трагически погибшего родственника – ГНТСР). Возраст в первой группе составил 20,94±0,19 года и 21,08±0,25

года для второй группы респондентов. Обследованные респонденты были сопоставимы по основным социально-демографическим показателям, единственным значимым различием в группах являлось наличие либо отсутствие знания о наличии трагической смерти в роду.

В качестве диагностического инструмента использовался опросник для выявления аутоагрессивных паттернов и их предикторов в прошлом и настоящем [5]. Для оценки показателей личностно-психологического профиля были использованы: тест преобладающих механизмов психологических защит (LSI) Плут-чека-Келлермана-Конте, тест Mini-Mult (сокращённый вариант MMPI), а также опросник для диагностики специфики переживания гнева State Anger Inventory – STAXI, а также тест-опросник «Шкала предписаний» [5].

Обработка данных и их статистический анализ проводились на базе программ: Microsoft Excel 2010 и STATISTICA 7.0. Применение статистических методов определения достоверности различий между изучаемыми группами также определялось характером распределения и типом исследуемых переменных. В случае нормального распределения признаков применялся t-критерий Стьюдента. В иных случаях применялись методы непараметрической статистики (использовались метод χ2, а также χ2 с поправкой Йетса). Нулевая гипотеза о сходстве двух групп по оцениваемому признаку отвергалась при уровне значимости р<0,05. Выборочные дескриптивные статистики представлены в виде M±m.

Результаты и обсуждение.

На первом этапе было оценено присутствие классических суицидальных феноменов в исследуемых группах, что отражено в таблице 1.

Представленные данные убедительно демонстрируют, что в группе ГТСР, по большинству показателей классической суицидальной активности значения, полученные нами в ходе исследования, превышают таковые в группе ГНТСР.

Таблица 1 отношении суицидальных паттернов (р<0,05)

Основные статистически значимые отличия в

|

Признак |

ГТСР, n=233 |

ГНТСР, n=733 |

χ2 |

p |

||

|

n |

% |

n |

% |

|||

|

Попытка суицида у респондента в анамнезе |

23 |

9,9 |

38 |

5,2 |

6,57 |

0,0104 |

|

Наличие суицидальных мыслей в течение последних двух лет |

43 |

18,5 |

86 |

11,7 |

6,90 |

0,0086 |

|

Наличие суицидальных мыслей в анамнезе |

67 |

28,8 |

155 |

21,1 |

5,78 |

0,0162 |

|

Суицид родственника в анамнезе |

40 |

17,2 |

58 |

7,9 |

16,61 |

0,0001 |

Таблица 2

Основные статистически значимые отличия в отношении предикторов аутоагрессии (р<0,05)

|

Признак |

ГТСР, n=233 |

ГНТСР, n=733 |

χ2 |

Р |

||

|

n |

% |

n |

% |

|||

|

Обращение за психиатрической помощью в анамнезе |

12 |

5,2 |

16 |

2,2 |

5,53 |

0,0187 |

|

Длительное переживание чувства вины в анамнезе |

98 |

42,1 |

232 |

31,7 |

8,52 |

0,0035 |

|

Частое ощущение одиночества в анамнезе |

105 |

45,1 |

264 |

36,0 |

6,13 |

0,0133 |

|

Частота депрессивных реакций в анамнезе |

126 |

54,1 |

328 |

44,7 |

6,18 |

0,0129 |

|

Переживание чувства безысходности в течение последних двух лет |

91 |

39,0 |

205 |

28,0 |

10,23 |

0,0014 |

|

Переживание чувства безысходности в анамнезе |

105 |

45,1 |

231 |

31,5 |

14,31 |

0,0002 |

|

Стыд тела в анамнезе |

134 |

57,5 |

338 |

46,1 |

9,19 |

0,0024 |

|

Убежденность в наличии физического недостатка |

61 |

26,2 |

135 |

18,4 |

6,59 |

0,0103 |

|

Наличие комплекса неполноценности в анамнезе |

100 |

42,9 |

222 |

30,3 |

12,70 |

0,0004 |

|

Способность представить собственные похороны и горе родственников |

128 |

54,9 |

338 |

46,1 |

5,51 |

0,0189 |

|

Угрызение совести в течение жизни |

94 |

40,3 |

208 |

28,4 |

11,78 |

0,0006 |

|

Субъективная оценка себя, как повышено агрессивного |

101 |

43,3 |

238 |

32,5 |

9,19 |

0,0024 |

|

Гибель родителя |

26 |

11,2 |

18 |

2,5 |

30,80 |

0,00001 |

|

Общение с суицидентом ранее 2-х последних лет |

32 |

13,7 |

57 |

7,8 |

7,50 |

0,0062 |

|

Общение с суицидентом в анамнезе |

37 |

15,9 |

71 |

9,7 |

6,83 |

0,0090 |

При этом стоит отметить, что суицид родственника, предположительно, выступает не только в качестве «трагической смерти», знание о которой в дальнейшем будет передаваться из поколения в поколение, но и, вероятно, в виде провоцирующего фактора, что демонстрирует такой предиктор, как общение с суи-цидентом (p≤0,05). Здесь необходимо подчеркнуть, что трагические смерти родственников носили, преимущественно, несуицидальный характер.

Оценим теперь представленность наиболее значимых предикторов аутоагрессивного поведения в группах.

Основные статистически значимые отличия в отношении несуицидальных паттернов аутоагрессивного поведения (р<0,05)

Группа ГТСР характеризуется, в значительно большей степени, следующим комплексом суицидологических предикторов: обращение за психиатрической помощью, чувство вины, стыда, безысходности. Основные чувства, которые «ассоциированы» с знанием о наличии трагической смерти, это одиночество, длительно переживаемая вина, безысходность, от которой невозможно избавиться, чувство стыда и вины за происходящие события, угрызения совести, гетероагрессия. Всё это не только формируют общий депрессивный «фон», но и становятся стереотипными (привычными) в условиях стрессовых ситуаций [4, 7].

Таблица 3

|

Признак |

ГТСР, n=233 |

ГНТСР, n=733 |

χ2 |

p |

||

|

n |

% |

n |

% |

|||

|

Наличие хронических болезней |

127 |

54,0 |

346 |

47,2 |

3,77 |

0,0521 |

|

Неоднократные операции в анамнезе |

78 |

33,5 |

174 |

23,7 |

8,70 |

0,0032 |

|

Склонность к перееданию |

134 |

57,5 |

329 |

44,9 |

11,29 |

0,0008 |

|

Увлечение опасными хобби в анамнезе |

44 |

18,9 |

84 |

11,5 |

8,48 |

0,0036 |

|

Подверженность насилию в последние два года |

11 |

4,7 |

12 |

1,6 |

7,23 |

0,0072 |

|

Братания в анамнезе |

44 |

8,9 |

80 |

10,9 |

10,04 |

0,0015 |

|

Склонность к риску в анамнезе |

65 |

27,9 |

148 |

20,2 |

6,11 |

0,0135 |

|

Обморожения в анамнезе |

14 |

6,0 |

23 |

3,4 |

3,96 |

0,0467 |

|

Ожоги в анамнезе |

43 |

18,5 |

85 |

11,6 |

7,24 |

0,0072 |

Таблица 4

Основные статистически значимые отличия в отношении личностно-психологических характеристик (р<0,05)

|

Признак |

ГТСР, n=233 |

ГНТСР, n=733 |

Критерий Стьюдента |

p |

|

Послание «Не существуй» |

16,67±0,423 |

14,96±0,23 |

3,64124 |

0,000286 |

|

Послание «Не принадлежи» |

14,62±0,51 |

12,77±0,24 |

3,58017 |

0,000361 |

|

Послание «Не будь нормальным» |

14,97±0,42 |

13,28±0,21 |

3,77559 |

0,000169 |

|

Послание «Не думай» |

15,81±0,49 |

13,72±0,25 |

3,96435 |

0,000079 |

|

Шкала Mini-Mult Hs |

4,16±0,18 |

3,52±0,088 |

3,45612 |

0,000572 |

|

Шкала Mini-Mult D |

6,59±0,19 |

5,78±0,09 |

4,03380 |

0,000059 |

|

Шкала Mini-Mult Pa |

3,68±0,14 |

3,16±0,074 |

3,35340 |

0,000829 |

|

Шкала Mini-Mult Pt |

6,84±0,24 |

5,73±0,12 |

4,28285 |

0,000020 |

|

Шкала Mini-Mult Sch |

6,46±0,25 |

5,21±0,12 |

4,71347 |

0,000003 |

|

Шкала Mini-Mult Ma |

5,61±0,16 |

4,83±0,08 |

4,51635 |

0,000007 |

|

Защитный психологический механизм «Регрессия» |

5,82±0,18 |

5,24±0,095 |

2,93918 |

0,003370 |

|

Защитный психологический механизм «Компенсация» |

4,53±0,13 |

4,14±0,078 |

2,46236 |

0,013978 |

|

Защитный психологический механизм «Проекция» |

8,43±0,19 |

7,90±0,11 |

2,37993 |

0,017512 |

|

Защитный психологический механизм «Замещение» |

4,13±0,172 |

3,72±0,09 |

2,12724 |

0,033656 |

|

Шкала теста STAXI «Ax/In» |

14,5±0,31 |

13,47±0,14 |

3,27633 |

0,001089 |

Перейдём к анализу представленности несуицидальных паттернов в группах, что отражено в табл 3. Видно, что несуицидальные аутоагрессивные паттерны поведения у респондентов ГТСР представлены не только соматическим направлением (наличие хронических болезней, операций, ожогов, обморожений), но так же рискованно-виктимным поведением. Респонденты изучаемой группы проявляют пренебрежительное отношение к своему телу, по сравнению с контрольной группой, хорошо согласуется с данными, приведенными в табл. 2 (высокая частота комплекса неполноценности, убеждённость в наличии физического недостатка).

В заключительной части работы рассмотрим значимые отличия в отношении личностных характеристик респондентов. Из представленных данных в табл. 4 видно, что по 11 «родительским посланиям» из 12 существующих (согласно теории транзакционного анализа) [6, 7], есть статистически значимые отличия в исследуемой группе по сравнению с группой контроля, демонстрирующие более высокие показатели в группе испытуемых.

Социально одобряемый «поиск смерти» в данной группе респондентов, так же, возможно, объяснить с точки зрения теории транзакционного анализа, как активацию послания «Не живи» в случае, если респондент стал оче- видцем гибели родственника, либо формированием и/или передачей сценарной матрицы в том случае, если родители рассказывали респонденту в то время, когда тот ещё был ребёнком, о трагической гибели одного из родственников [4, 7]. В подобных случаях повествование о погибшем может пойти в двух взаи-мопротивоположных направлениях, ведущих тем не менее к одному исходу. В первом случае, мама ругает ребёнка и сообщает ему, что он «будет как погибший…, похож на погибшего», который скончался, часто вследствие неправедного и невоздержанного образа жизни [8, 9]. В случае же второго варианта, мать (или отец) с гордостью повествует ребенку о трагической, но героической судьбе одного из своих родственников, основным нарративом такой истории выступает неосознанное или полуосознанное желание родителя вызвать в ребёнке чувство гордости за одного из предков, и желание прожить героическую, но трагическую судьбу [7]. И тот и другой сценарий в полной мере находит своё отражение в полученных данных: в виде активации аутоагрессивного радикала в соматическом, аддиктивном, вик-тимном направлениях, так же находят своё выражение в рискованном поведении. Таким образом, возможно, запускается программа «быть как…», направленная на самоуничтожение.

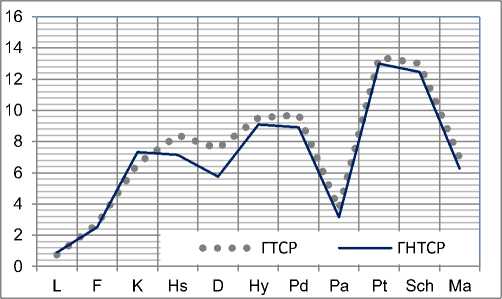

Рис. 1. Личностные профили респондентов в группах ГТСР и ГНТСР.

Защитные механизмы, которые более склонны использовать респонденты ГТСР, это: регрессия, компенсация, проекция и замещение. Это логично сочетается с личностными характеристиками данной группы, полученными при обработке результатов опросника Mini– Mult.

В личностном профиле респондентов исследуемой группы (как позволяют нам судить высокие шкалы Hs, D, Pa, Pd), происходит своеобразный «конфликт интересов» между миром внутренних желаний, устремлений и инстинктивных порывов (Pd), и некой настороженностью, не достигающей степени выраженной паранойяльности, однако не позволяющей расслабиться, держащей всегда начеку (Pa), склонностью к астено-невротическому типу реагирования (Hs), что порождает высокое внутриличностное напряжение, которое реализуется в различного рода депрессивных реакциях (D) и психастении (Pt). Для наглядности приведём графическое представление шкал Mini–Mult, что отражено на рис. 1.

Это порождает уход от реальности, стремление к отчужденности, эмоциональную холодность (Sch) и при этом нарочито приподнятое настроение (Ma), что респонденты данной группы используют в виде социальных «масок», которыми прикрывают свою внутреннюю импульсивность и противоречивость.

В данном контексте, в условиях психотравмирующих и стрессовых ситуаций, респонденты испытуемой группы, склонны к регрессии, к более ранним типам реагирования, «уходу в болезнь» [10], к замещению одного действия (или потребности) другим, более «безопасным» или социально-приемлемым. Так же обнаруживается склонность к проецированию неприятных чувств и эмоций, которые они испытывают, на других людей, что может порождать социальные конфликты, некую отчуждённость от различных групп. Всё это в полной мере сочетается с личностными характеристиками и использованием защитного механизма «компенсация», что позволяет данной группе респондентов преодолевать или «корректировать» свои личностные и поведенческие «недостатки».

Тем не менее, данный подход не только не облегчает внутреннего напряжения, а скорее наоборот, вызывает его усиление, приводя, в конечном итоге, к возрастанию раздражительности, агрессивности. Невозможность же выразить агрессию во вне, в связи с внутренней потребностью «держать лицо», приводит к направленности её на себя (Ax/In). И, уже на данном этапе, мы можем с уверенностью сказать, что полученные данные указывают на высокую напряженность аутоагрессивного радикала исследуемой группы. В дальнейшем планируется оценка просуицидальной напряженности среди респондентов, знающих о наличии трагической смерти в семье, с учётом их гендерной принадлежности.

Мы не обнаружили статистически значимых в суицидологическом плане отличий между группами респондентами, имеющими и не имеющими долгожителей в роду. Это позволило сделать вывод о том, что наличие таковых в роду не влияет на выраженность аутоагрессивных паттернов поведения и их динамику в жизни индивида.

Выводы:

-

1. Знание о наличии трагической смерти в роду является феноменом, ассоциированным с суицидальным и иным аутоагрессивным поведением.

-

2. Наличие в семье долгожителей (лиц старше 80-ти лет) не оказывает существенного контр-аутоагрессивного действия.

-

3. Знание о наличии трагической смерти в роду чаще вызывает у индивида просуици-дальные эмоциональные состояния: чувство одиночества, безысходности, депрессии, вину.

-

4. Личностно-психологические характеристики исследуемой группы демонстрируют наличие внутреннего противоречия, которое усугубляет, а возможно и обуславливает общее депрессивное состояние респондентов, а также склонность направлять агрессию «на себя», таким образом, проявляя мнимый компромисс между внутренней импульсивностью и общепринятыми нормами поведения.

-

5. Полученные данные можно использовать при скрининговой оценке суицидологического риска, а также использовать в качестве

Список литературы Трагическая смерть родственников как активный сценарный конструкт и его значение для суицидологической практики

- Рейнгольд Дж. С. Мать, тревога и смерть. Комплекс трагической смерти/науч. ред. проф. В.М. Астапова, пер. с англ.: В.М. Астапов, И. Метлицкая. М.: ПЕР СЭ, 2004. 68 с.

- Азарных Т.Д. Посттравматические стрессы юношеского возраста, вызванные смертью близких//Тюменский медицинский журнал. 2014. Т. 16, № 3. С. 3-4.

- Berne E. What do you say after you say hello//New York: Grove Press, 1972. 318 p.

- Азарных Т.Д. Острая реакция на стресс у женщин//Научный форум. Сибирь. 2016. Т. 2, № 3. С. 48-50.

- Меринов А.В. Аутоагрессивное поведение и оценка суицидального риска у больных алкогольной зависимостью и членов их семей: автореф. дис.. докт. мед. наук: 14.01.27; 14.01.06/А.В. Меринов. М., 2012. 48 с.

- Drego P. The cultural parent//Transactional Analysis Journal. 1983. Vol. 13. P. 224-227.

- Berne E. Transactional analysis in psychotherapy: A systematic individual and social psychiatry. N-Y: Grove Press, 1961. 318 p.

- Меринов А.В., Сомкина О.Ю. Сценарные аспекты реализации аутоагрессивных паттернов в семьях мужчин, страдающих алкогольной зависимостью//Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие: электрон. науч. журн. 2013. № 1. С. 95-118 -URL: http://humjournal.rzgmu.ru/uploadfiles/03_Merinov_A_Somkina_0_2011_01.pdf

- Меринов А.В., Шустов Д.И., Васяткина Н.Н. Эпискрипт как вариант внутрисемейной динамики аутоагрессивных паттернов в семьях мужчин, страдающих алкогольной зависимостью//Суицидология. 2012. № 1. С. 28-39.

- Нэнси Мак-Вильямс. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе: пер. с англ. В. Снигур. М.: Класс, 2015. 217 с.