Трахибазальты и авгититы дворецкого комплекса (Средний Урал, Пермский край) и оценка их пригодности для производства базальтового волокна

Автор: Седунова А.П., Манькова Т.В., Казымов К.П.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 4 (21), 2013 года.

Бесплатный доступ

В рамках научного проекта международной исследовательской группы ученых «Оценка минерально-сырьевой базы Пермского края для обеспечения производства высокотехнологичного базальтового волокна» проведены петрографические и пет-рохимические исследования пород дворецкого комплекса (o-zpVi dv). По данным петрографического описания породы представлены трахибазальтами и авгититами. Установлено, что породы обладают относительно стабильным химическим составом, но различным характером вторичных изменений и неоднородными структурами и текстурами. Модуль кислотности (отношение SiO 2+Al 2O 3 к СаО+М§0)составляет в среднем 3,6 для авгититов, 4,4 для трахибазальтов. Эти характеристики отвечают главным требованиям к породам для производства базальтового волокна.

Дворецкий комплекс, западный урал, магматические породы, трахибазальт, авгитит, базальтовое волокно

Короткий адрес: https://sciup.org/147200889

IDR: 147200889 | УДК: 552.3

Текст научной статьи Трахибазальты и авгититы дворецкого комплекса (Средний Урал, Пермский край) и оценка их пригодности для производства базальтового волокна

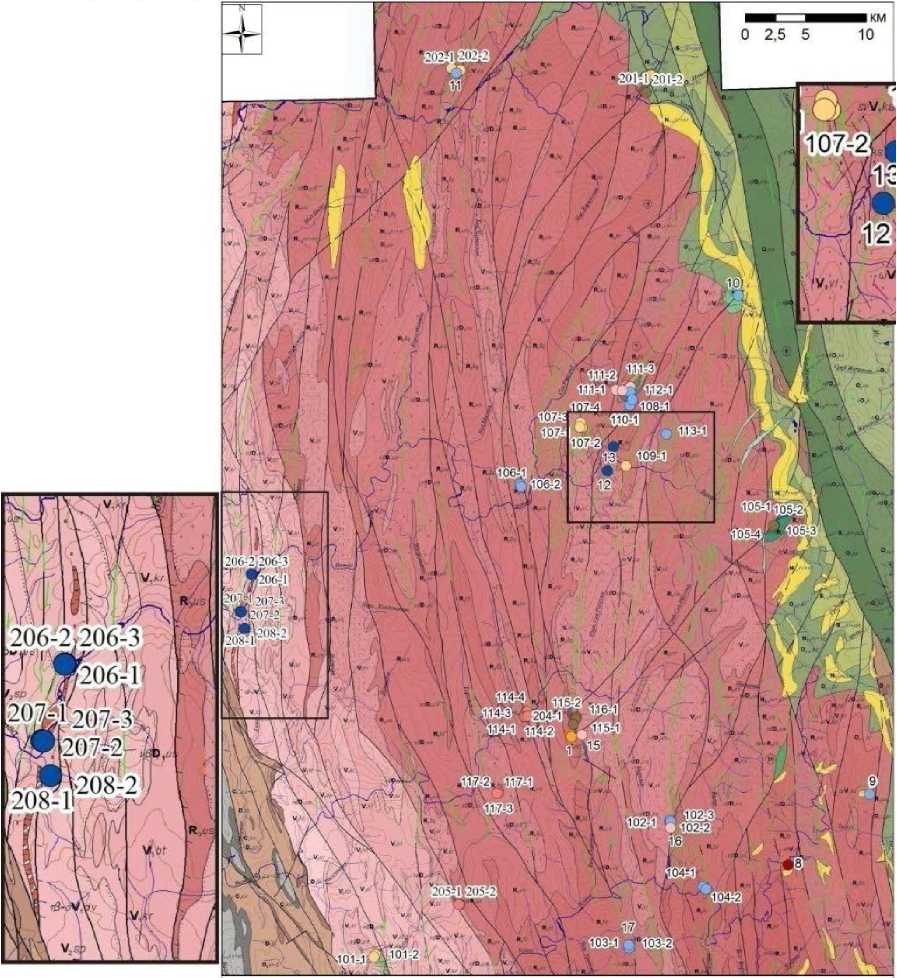

В рамках научного проекта международной исследовательской группы ученых (МИГ) «Оценка минерально-сырьевой базы Пермского края для обеспечения производства высокотехнологичного базальтового волокна» были отобраны и исследованы десять проб пород дворецкого комплекса из обнажений бассейна р. Виль-ва, р. Малая Рассольная, на водоразделе рр. Северная-Талая-Боровуха, а также близ г. Соколиная (рис. 1, 2) [4].

Впервые дворецкий комплекс гиало-меланефелинит-трахибазалътовый (о-т(ЗУ 1 dv) был выделен и описан Н. А. Румянцевой (1967). Его изучением занимались Ю.В. Шурубор (1969), А.М. Зильберман и ЕМ. Чернышова (1981), А.Н. Качанов (1983) и др. Петротип дворецкого комплекса находится на р. Вильва в районе бывшего хутора Дворец. Дворецкий комплекс вулканических пород развит на западном склоне Среднего Урала, в бассейнах рек Усьвы и Вильвы, где их выхо-

ды прослежены с перерывами почти на протяжении 50 км [8].

Геологическая характеристика

Дворецкий комплекс распространен в пределах западного крыла Кваркушско-Каменногорского мегантиклинория и тя готеет к узкой зоне глубоких субмеридиональных разломов, оконтуривающих Без-годовскую синклиналь. Дворецкие образования сопровождаются дайками и силлами эссекситов и пикритов кусьинского комплекса и составляют с ними единую дворецко-кусьинскую вулканоплутоническую ассоциацию [6].

Рис. 1. Выходы пород дворецкого комплекса

Дворецкий комплекс сформировался в течение двух стадий (фаз). К первой стадии относятся породы умереннощелочного подотряда (трахибазальты, трахиандезибазальты, трахиандезиты, трахиты), ко второй - щелочного подотряда: гнал омеланеф елиниты (авгититы), оливиновые гнал омел анеф ел иниты (лимбургиты), щелочные базальты (нефелиновые базальты, тефриты), основные фонолиты, щелочные трахиты, фонолиты [6].

Петрографическая и петрохимическая характеристика

По результатам макроописания было установлено, что большинство пород имеют порфировую структуру с апостек-ловатой основной массой, массивную, миндалекаменную текстуру.

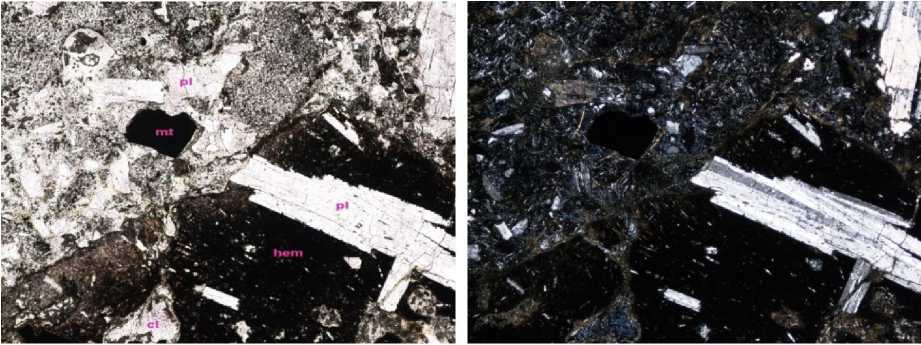

Породы дворецкого комплекса в шлифах представлены оливинсодержащими трахибазальтами (рис. За, 36) и авгититами или по петрографическому кодексу - гиа-ломеланефелинитами (рис. Зв).

Трахибазальты обладают порфировыми, реже афировыми структурами с гиа-лопилитовыми и интерсертальными структурами основной массы. Текстуры миндалекаменные неориентированные, брекчиевые. Три образца трахибазальта, отобранные на г. Соколиная и р. Малая Рассольная, гематитизированы, гематит пылеватый, содержится в продуктах разложения стекла, иногда замещает стекло полностью. Они имеют брекчиевую текстуру и представляют собой кластолавы.

В порфировых трахибазальтах фенокристаллы составляют 5-30 % и представлены клинопироксеном (титанавгитом, реже авгитом) и плагиоклазом, в небольшом количестве до 5 % встречаются хлоритовые и хлорит-карбонатные псевдоморфозы по оливину.

Фенокристаллы титанавгита размером от 0,1 до 0,5 мм, преимущественно корот- копризматической формы, имеют зональное строение, цвет бледно-кремовый, в центральных частях наблюдаются плеох- терференционные окраски (коричневатосиние), зональное погасание и погасание типа песочных часов. Фенокристаллы пла- роирующие в зеленоватых тонах зоны эги- гиоклаза повсеместно деанортизированы, рин-авгита, характерны аномальные ин- замещены монокристаллами альбита.

Условные обозначения

• федотовская свита R^fd ф щегровитская свита R^sg

I. усьвинский комплекс vpDj us ф керносская свита V^kr (дворецкий комплекс) о-тр Vjdv

* сарановский комплекс vq-uoRg si ясуравликскийкомплекс v->R3zr

Рис. 2. Геологическая карта Горнозаводского района с местами отбора проб

Размер фенокристаллов плагиоклаза от 0,5 до 1 мм, форма зерен - лейсты и таблицы (рис. За).

Миндалины составляют от 5 до 25% объема породы, имеют разнообразную форму, чаще зонального строения, размеры от 0,1 до 3 мм. Состав миндалин разнооб- разный: хлоритовый, эпидотовый, хлорит-эпидотовый, реже альбитовые и карбонатные. Основная масса гиалопилитовая, реже интерсертальная (рис. 36). Сложена игольчатыми микролитами альбита и продукта ми разложения стекла - тонкодисперсной смесью, состоящей из хлорита, эпидота, гематита, магнетита, лейкоксена, иногда карбоната.

Рис. За. Трахибазальт (г. Соколиная). Обломок гематитизированной лавы (внизу) и цементирующей лавы (вверху). Ширина фотографии - 2.6 мм. Слева - николи ?^ справа - X

Рис. Зв. Трахибазальт (р. Малая Рассольная). Интерсертальная структура, сложенная микролитами плагиоклаза. Справа - серицитизированный фенокристалл плагиоклаза. В верхнем левом углу - хлоритовая миндалина. Ширина фотографии -2,6 мм. Слева - николи 4? справа -

Авгититы обладают порфировыми структурами с гиалопилитовой основной массой и миндалекаменными неориентированными (рис. Зв) и брекчиевыми текстурами, последние можно отнести к эруптивным брекчиям.

Фенокристаллы представлены титанавгитом (рис. Зв), составляют 5-25 %, размером от 0,2 до Змм, в подчиненном количестве до 5% встречаются псевдоморфозы хлорита, серпентина и карбоната по фенокристаллам оливина.

Основная масса сложена продуктами разложения стекла - хлоритом, лейкоксеном, эпидотом и микролитами авгита с удлиненно-призматическими и игольчатыми формами. Миндалины составляют 5-30 %, размером от 0,02 до 3 мм, сложены хлоритом, эпидотом, карбонатом и цеолитами. Эруптивные брекчии состоят из обломков лав авгититов от 40 до 60%, сцементированных карбонат-цеолитовым цементом. Агрегаты цеолитов часто имеют реликтовое строение, характерное для псевдомор- фоз по лейциту. Цемент предположительно образован остаточными расплавами, обогащенными калием, впоследствии замес тившимися цеолитами в результате гидротермально-метасоматических процессов.

Рис. Зг. Авгитит (гиаломеланефелинит) (бассейн р. Вильва). Гиалопилитовая структура ав-гитита. Длиннопризматические и игольчатые микролиты моноклинного пироксена, изомет-ричные зерна магнетита. В центре - зональный фенокристалл титанавгита, в центральной части с зоной зеленоватого эгирин-авгита. Ширина фотографии -1,3 мм. Слева - николи JJ справа - X

Вторичные изменения пород дворецкого комплекса слабые, характерные для постмагматических гидротермально-метасоматических процессов. Деанортизация плагиоклазов происходила, вероятно, при спи-литизации пород в подводных обстановках.

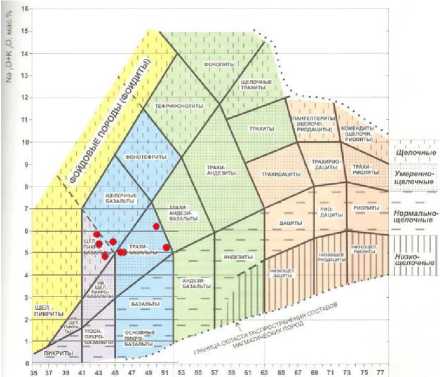

По химическому составу породы дворецкого комплекса отличаются высоким содержанием щелочей и титана и довольно низким содержанием кремнезема (таблица). На диаграмме TAS (рис. 4) трахибазальты попадают в поля умереннощелочных и щелочных базальтоидов.

Ультраосновные Основные

Средние

Кислые

SiOs, мас.%

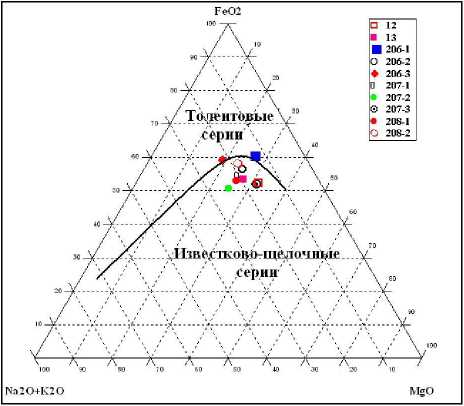

Рис. 4. Точки составов базальтов дворецкого комплекса на диаграммах TAS [5] (слева) и АРМ (справа) [7]

Точки составов авгититов ложатся в зуются известково-щелочным трендом (см. область щелочно-ультраосновных пород, рис. 4).

На диаграмме AFM все породы характери-

|

Название порол |

||||||||||

|

Химические элементы н hi соединения |

Ав гаг нт |

Трахп базальт |

Эруптивная брекчия лвгптнтл |

Трахибазальт гем лтптп зпр овянныв |

Тралл базальт |

Кллсголавя трахибазальта |

Трахибазальт |

Тряхползлльт гематнтнзнрованнып |

Эруптивная брекчия ЗВГНТЕГГЛ |

.Авгегтнт |

|

?:0: |

37,3 |

42.76 |

39,74 |

41.5.2 |

4603 |

41,19 |

47,4 |

42,54 |

40,47 |

40,06 |

|

ио. |

4.43 |

3.67 |

3.7 |

3.33 |

2.34 |

3.15 |

2.23 |

4,03 |

3,39 |

3,6 |

|

А1Д |

12.02 |

11.43 |

13,84 |

11,75 |

14 |

12,18 |

13,27 |

11,88 |

12.62 |

12,77 |

|

FeO-Fe,Oj |

14.61 |

13.27 |

13,36 |

12.79 |

11.06 |

13.53 |

11.61 |

13.86 |

13^2 |

12,7 |

|

М«О |

0,22 |

0,19 |

0,31 |

0:17 |

0,19 |

0,18 |

0,19 |

0,24 |

0,19 |

0,19 |

|

СаО |

11.4 |

7.85 |

7,95 |

8.4 |

5.39 |

8.95 |

6.1 |

7.82 |

6,87 |

8.35 |

|

МЙО |

6,23 |

5.68 |

4.1 |

5.67 |

5.15 |

7.94 |

5.42 |

5,43 |

7,66 |

6.19 |

|

ХъО |

3,03 |

408 |

4,7В |

3,2 |

4,22 |

3.66 |

3,6 |

4,2 |

3,27 |

2,71 |

|

ICO |

0,34 |

0,29 |

0,27 |

L79 |

1-24 |

0,79 |

1 = 12 |

0,26 |

0,91 |

1.97 |

|

*А |

0,95 |

0.54 |

1ДЗ |

0;71 |

0,83 |

0,45 |

С.64 |

0,67 |

0,49 |

0,71 |

|

S |

3-03 |

002 |

0,04 |

002 |

0,01 |

0,02 |

0,01 |

0,03 |

0,01 |

0.01 |

|

в* |

0.06 |

005 |

0.06 |

006 |

С. 04 |

0,03 |

0,07 |

0,09 |

0,04 |

0,06 |

|

Сг |

0.01 |

002 |

0 |

0 |

0 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

|

Си |

0,0086 |

0,0173 |

00012 |

0,0026 |

0,0034 |

0,0081 |

0,002 |

0,0065 |

0,0112 |

0,0068 |

|

Еп |

0,0116 |

0,0116 |

00164 |

0,0108 |

0,012 |

0,0071 |

0,0117 |

0,0108 |

0,0103 |

0,0104 |

|

Pb |

0,0011 |

0,0013 |

00013 |

0,0013 |

0,0015 |

0,0012 |

0,0014 |

0,0012 |

0,0012 |

0,0012 |

|

Xi |

0,0092 |

0,0117 |

00044 |

0,0058 |

0,0036 |

0,0099 |

0,0053 |

0,0082 |

3.0031 |

0,0084 |

|

St |

0,0465 |

0,1295 |

00852 |

0,0772 |

0,1249 |

0,0605 |

0,0558 |

0,0636 |

0,0247 |

0,0494 |

|

V |

0,04 |

003 |

0.G2 |

002 |

С.02 |

0,03 |

0,02 |

0,03 |

0,03 |

0,03 |

|

Rb |

0,001 |

0,0004 |

00004 |

0,0023 |

0,0017 |

0,0015 |

0,0009 |

0,0005 |

0,0018 |

0,0035 |

|

Zr |

0,0276 |

0,0318 |

С .043 2 |

0,0249 |

0,034 |

0,0225 |

0,0242 |

0,0237 |

0.0222 |

0,0221 |

|

Ln |

0.01 |

0.01 |

0,01 |

0.01 |

0.01 |

0 |

0.01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

|

ХЪ |

0.С056 |

0,0049 |

0,009 |

0.0045 |

0,0057 |

0,0039 |

0,0047 |

0,005 |

0,0044 |

0,0044 |

|

□пп |

9.20SS |

9.9015 |

10,5289 |

10,4306 |

9,2832 |

7,7653 |

8,194 |

8.7805 |

10.7261 |

10.5238 |

|

■Сумма |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Мк |

2.798 |

4,005 |

4.446 |

3,786 |

5.695 |

3.16 |

5,266 |

4,107 |

3,654 |

3.633 |

Пртмечлнне: Мк - лиупь нислотиоон

Трахибазальты и авгптпты дворецкого комплекса .

О'

Оценка пригодности пород дворецкого комплекса для производства базальтового волокна

Образцы пород дворецкого комплекса были оценены на пригодность для производства базальтового непрерывного волокна (БНВ).

Основными критериями к минеральному сырью, пригодному для получения базальтового волокна, являются модуль кислотности, однородность сырья и стабильный состав пород.

В настоящий момент в нормативных документах требования к химическому составу сырья определяются на основании модуля кислотности, а именно в ГОСТе 4640-93 «Вата минеральная. Технические условия» обозначен нижний предел Мк на уровне не менее 1,2-1,6 [3]:

Si Or, + Air, O-r м =—-—— " CaO+MgO’ где SiO2, А120з, CaO, MgO - содержания соответствующих оксидов в сырье или расплаве, % по массе.

В различной литературе встречаются рекомендации для производства непрерывного волокна из сырья с Мк на уровне 4,76,5 [2], а разработчики Украины и Грузии в качестве эталонного сырья рекомендуют породы своих месторождений с Мк 3,185,56 (среднее 4,11) и 3,15-6,1 (среднее 4,3) соответственно.

Исследованные породы по результатам рентгенофлуоресцентного анализа имеют модуль кислотности от 2,8 до 4,4 в образцах авгититов и от 3,2 до 5,7 в образцах трахибазальтов. Образцы трахибазальтов и три образца авгитита дворецкого комплекса попадают в рекомендуемый диапазон значений 3,1 - 6,1 (таблица).

НТЦ «Бавома» (Украина, Киев) были проведены исследования различных пород на пригодность для производства волокна и даны рекомендации по химическому и минеральному составу для различных видов изделий [6]. Содержания SiO2 для плавления БНВ должны находиться в пределах 47,5-55,0 %, TiO2 - 0,2-2,0 %, А12О3 -14,0-20,0 %, ГеО+Ге2О3 - 7,0-13,5 %, СаО

- 7-11 %, MgO - 3,0-8,5 %, Na2O+K2O -2,5-7,5 %.

Главными особенностями химизма всех пород дворецкого комплекса являются высокая титанистость, железистость и щелочность, недосыщенность кремнекис-лотой. Низкие содержания SiO2 (в среднем 41,9%) приводят к понижению вязкости расплава. Содержание оксидов железа в породах, пригодных для производства базальтового волокна, определяет особенности процессов плавления базальтов. Расплавы с повышенным содержанием оксидов железа имеют большую склонность к кристаллизации, в результате чего волокно становится хрупким и легко разрушается.

Породы дворецкого комплекса обладают относительно стабильным химическим составом (таблица), но разнообразным минеральным составом, различным характером вторичных изменений и неоднородными структурами и текстурами. Положительные факторы - широкая распространенность и высокая степень обнаженности пород, их доступность - есть дороги и подъезды к выходам пород.

Породы дворецкого комплекса могут быть рекомендованы в качестве сырья для производства непрерывного базальтового волокна при условии селективного отбора сырья из наиболее однородных разностей пород. В дальнейшем планируется провести исследования процессов, протекающих при плавке проб, и качества полученного волокна, которые дадут более точную информацию о пригодности пород дворецкого комплекса в качестве сырья для производства базальтового волокна.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования Пермского края (научный проект МИГ «Оценка минерально-сырьевой базы Пермского края для обеспечения производства высокотехнологичного базальтового волокна»).

Список литературы Трахибазальты и авгититы дворецкого комплекса (Средний Урал, Пермский край) и оценка их пригодности для производства базальтового волокна

- Габбро-базальтовое сырье для производства минерального волокна. Аналитический обзор//Сер. 6. Промышленность полимерных и мягких кровельных и теплоизоляционных строительных материалов. Пермь; М., 2003. Вып. 1-2.

- Джигирис Д. Д., Махова М.Ф. Основы производства базальтовых волокон и изделий. М.: Теплоэнергетик, 2002. 416 с.

- Меньшикова Е.А., Казымов К.П., Исаева Г.А., Манькова Т.В., Мещеряков К.А. Исследование пород Пермского края для оценки их пригодности как сырья для производства базальтового волокна//Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6.

- Отчет о полевом выезде в рамках выполнения проекта «Оценка минерально-сырьевой базы Пермского края для обеспечения производства высокотехнологичного базальтового волокна» ПГНИУ; отв. исполнитель С.Б. Суслов и др. Пермь, 2012.

- Петрографический кодекс России/ВСЕ-ГЕИ. СПб., 2008. 200 с.

- Промежуточный отчет № 2/2013 в рамках выполнения проекта «Оценка минерально-сырьевой базы Пермского края для обеспечения производства высокотехнологичного базальтового волокна», науч. рук. Б.М. Осовецкий. Пермь, 2013. 276 с.

- Скляров Е.В. и др. Интерпретация геохимических данных: учеб. пособие/под ред. Е.В. Склярова. М.: Интермет Инжиниринг, 2001. 288 с.

- Чайковский И.И., Суслов С.Б. Вулкан -гора Соколиная//Геологические памятники Пермского края: энциклопедия/под общ. ред. И.И. Чайковского; Горный институт УрО РАН. Пермь, 2009. 616 с.