Трансдисциплинарная концепция цикличности развития технико-экономической парадигмы

Автор: Гуреев Павел Михайлович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются некоторые теоретические вопросы, связанные с циклическим развитием социально-экономических систем. Показывается, что применение трансдисциплинарной системной методологии помогает решить проблемы длительности этапов развития техникоэкономической парадигмы и сформулировать предложения по обоснованию инновационной политики развития экономических объектов любого уровня.

Трансдисциплинарная системная методология, инновация, инновационный процесс, инновационное развитие, цикличность, технико-экономическая парадигма

Короткий адрес: https://sciup.org/14938585

IDR: 14938585 | УДК: 330.341.1

Текст научной статьи Трансдисциплинарная концепция цикличности развития технико-экономической парадигмы

Уже в начале XIX столетия ученые-экономисты обратили внимание на то, что многие экономические явления обладают характерной чертой, которую можно определить как периодическую повторяемость (цикличность).

Исследованию экономических циклов посвящены работы таких ученых, как Лев Абрамович Мендельсон [1], Михаил Иванович Туган-Барановский [2], Карл Маркс [3], Торстейн Бунде Веблен [4], Уэсли Клэр Митчелл [5], Уильям Стэнли Джевонс [6], Александр Леонидович Чижевский [7], Николай Дмитриевич Кондратьев [8], Джон Морис Кларк [9], Джон Ричард Хикс [10], Джон Мейнард Кейнс [11] и др. Со временем выявлена «определенная последовательность в чередовании таких явлений, как повышение или понижение спроса, увеличение объемов производства или его застой. Выяснилось, что цикличность присуща всем экономическим системам вне зависимости от уровня иерархии; различным фрагментам экономических отношений и экономическим процессам» [12, c. 186–187].

Современной науке известно более 1380 типов цикличности продолжительностью от 7 минут до 700 лет [13], в том числе различают 75 видов циклов общей деловой активности продолжительностью от 16 до 60 лет и 23 вида циклов волнового характера от 35 до 108 лет [14]. Йозеф Шумпетер считал, что в экономической системе проявляются взаимосвязь и взаимозависимость всех циклов, так как каждый вид экономических циклов оказывает влияние на характеристики других типов экономических колебаний.

Кроме того, циклические явления разной природы могут резонироваться (синхронизироваться) и «при всем разнообразии цикличной динамики в разных регионах, странах, цивилизациях есть общие ритмизирующие их циклы (например ритм Солнечных циклов)» [15]. Однако до настоящего времени нет четкого понимания причин возникновения долгосрочных циклов, существование больших волн воспринимается многими учеными как нечто абстрактное и достаточно часто наличие длинных циклов оспаривается и критикуется. Исследовательские работы, в которых уделяется внимание объективности и реальности циклического развития, а также отражается прямая взаимосвязь цикличности с макроэкономическими процессами, не имеют единого мнения относительно объяснения причин циклического развития.

С нашей точки зрения, одной из главных причин цикличной совокупности обновления макроэкономических систем служит инновационный процесс. Инновации в нем можно представить как технико-экономический цикл, в котором результаты научных исследований порождают технико-экономические изменения. «Смена цикла, а с ним и технологического уклада, имеет громад- ное значение, потому что с ней меняется универсальная технология, на которой основано производство; пример - появление парового двигателя или компьютера. В этом смысле смена цикла напоминает смену технологии. Смена базовой технологии, как правило, влечет изменение цепочек увеличения стоимости почти во всех отраслях промышленности, как это произошло с появлением парового двигателя и компьютера... Экономическое развитие переходит от создания одного вида продукта (например конных экипажей) к созданию нового продукта (например автомобилей)... Важнейший фактор, предшествующий смене технико-экономического уклада, - взрыв производительности в ключевой отрасли промышленности» [16, с. 156-157]. Следствие этих изменений - определение направлений последующих исследований.

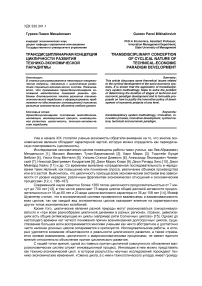

В 1985 г. Карлота Перес и Кристофер Фримен сформулировали теорию технологических прорывов и назвали волны сменой технико-экономической парадигмы (рисунок 1). Последняя «представляет собой совокупность взаимосвязанных технических, экономических, организационных, управленческих инноваций, а также доминирующих принципов, превалирующего инженерного и управленческого образа мышления, являющихся общепринятыми для определенной фазы развития. Взаимодействие технической и экономической сфер приводит к “вызреванию” в недрах структурированной системы новой технико-экономической парадигмы, которая вытесняет старые социальные и институциональные механизмы, не соответствующие новой структуре» [17].

1990–?

1830–1896

1896–1940

1940–1990

1770–1830

Электричество. Сталь

Пар. Уголь

Водная энергия. Хлопок

Нефть

Микроэлектроника

Автомобилестроение, нефтехимия, производство синтетических волокон, развитие полупроводниковой п микроэлектронной промышленности

Информационные технологии, телекоммуникации, биотехнологии, экономика знаний

Эра энергетики, энергетического и тяжелого машиностроения, \/ строительства линий электропередач

Текстильная промышленность и машиностроение для нее, прядильные машины, ткацкие станки, предпосылки развития угледобычи и железных дорог

Эра железных дорог, угля и черной металлургии

Рисунок 1 – Смена технико-экономической парадигмы

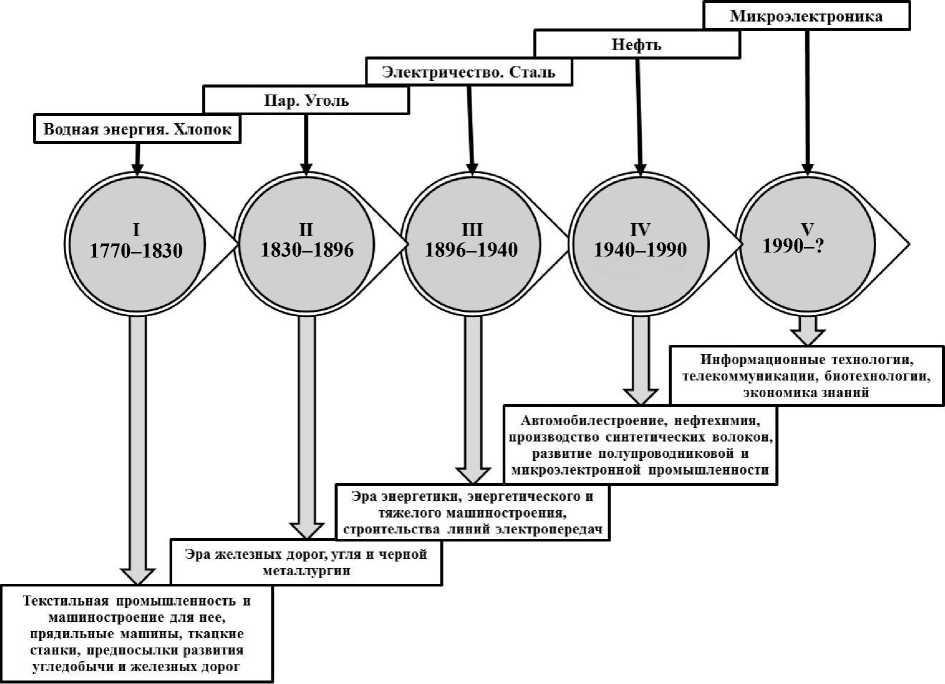

Сегодня нет единой экономической теории, способной объяснить полицикличность в развитии экономических систем, поскольку существующие экономические концепции лишь констатируют прошлые закономерности в определенный период и в определенном месте [18]. На рисунке 2 показано «классическое», широко применяемое представление циклов развития технико-экономической парадигмы, однако оно обладает всеми теми недостатками, о которых уже упоминалось.

Рисунок 2 – «Классическое» представление циклов развития технико-экономической парадигмы

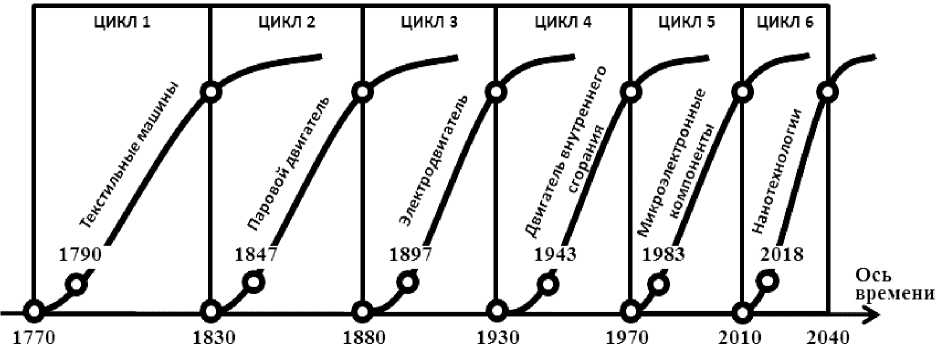

В настоящее время активно развивается новое направление системной методологии -трансдисциплинарная. Русская школа трансдисциплинарности предполагает применение трансдисциплинарной модели временной (темпоральной) «единицы порядка», которая в том числе позволяет объяснить полицикличность в экономических отношениях. Согласно гипотезе адептов трансдисциплинарной теории [19], циклы, которые обнаружил Н.Д. Кондратьев, - К-циклы - являются циклами преобразования продолжительностью 56 лет. При этом повышательная волна К-цикла (28 лет) относится к количественным периодам полного цикла преобразования, а следующие 28 лет приходятся на понижательную волну, или на качественный период цикла преобразования (рисунок 3).

Рисунок 3 – Циклы развития технико-экономической парадигмы согласно трансдисциплинарной концепции

События, приводимые Кондратьевым для характеристики повышательных и понижательных волн, а также события Новейшего времени делают очевидными следующие закономерности.

Количественные периоды во всех 56-летних циклах характеризуются подавляющим большинством крупных социальных потрясений, войн и революций.

В качественные 28-летние периоды осуществляется большинство прорывных инноваций, при этом открытия или изобретения, на которых базируются инновации, могут быть сделаны и в количественный период. Например, первый пароход (паровоз) был построен в 1804 г., однако широкое применение транспортных средств с паровым двигателем началось в качественный период.

Анализ литературы показывает, что многие исследователи феномена цикличности экономического развития делают вывод о сокращении длительности циклов в XX в. По нашему мнению, данный факт объясняет историческая «близость» событий, происходящих в рамках циклов преобразования продолжительностью 7 и 14 лет. К примеру, период с 1945 г. до начала 60-х гг. ХХ в. (продолжительность около 15–16 лет) принято называть первым этапом научно-технической революции. Действительно, в этот промежуток времени человечество освоило такие прорывные инновации, как получение ядерной энергии, космические технологии, производство компьютеров. Однако, согласно трансдисциплинарной концепции, качественный период 56-летнего цикла начался в 1932 г. (см. рисунок 3) и, следовательно, успехи в освоении новой техники в 1945–1960 гг. во многом являются результатом научных открытий 1930–1940 гг.

Эту логику можно отнести к появлению полупроводниковых приборов, лазеров, персональных компьютеров и т. д. в 1970–1980-е гг. Очевидно, что 1974–1981 и 1981–1988 годы являются 7-летними периодами в 28-летнем цикле 1960–1988 гг. А этот промежуток в свою очередь – часть 56-летнего цикла, качественный период которого начался с 1988 г. и будет продолжаться до 2016 г. Обнаруженная предрасположенность позволяет предположить перспективу существенных инноваций с 2002 по 2016 г.

Используемый методологический подход позволяет дать теоретическое обоснование эмпирически выявленной Н.Д. Кондратьевым закономерности о том, что повышательные тенденции средних циклов усиливаются, если совпадают с повышательной волной большого цикла, тогда как понижательные – ослабляются, и наоборот. Более того, концепция трансдисциплинарно-сти предполагает, что на характер социально-экономических явлений в 56-летних циклах оказывает влияние их признак периода более высокого уровня, а именно 112- и 224-летних периодов. «Этот вопрос нуждается в специальном исследовании, однако предположить такую зависимость можно с большой вероятностью» [20, c. 201–202].

Кроме того, «с позиции временной (темпоральной) “единицы порядка” изменить последовательность и продолжительность временных периодов и временных циклов невозможно» [21]. Следовательно, зная даты начала и конца соответствующей «единицы порядка», можно максимально эффективно корректировать экономическое развитие. «Это открывает новые перспективы для решения проблем экономического роста, позволяет более обоснованно разрабатывать инновационную и инвестиционную политику для экономических объектов любого уровня» [22, c. 325–326].

Ссылки:

-

1. Мендельсон Л.А. Теория и история экономических кризисов и циклов. М., 1964. Т. I–III.

-

2. Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы. М., 1997. 574 с.

-

3. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1959. Т. 13. С. 6–7.

-

4. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 2010. 368 с.

-

5. Mitchell W. Types of Economic Theory from Mercantilism to Institutionalism : 2 vols. / ed. by J. Dorfman. N. Y., 1967.

-

6. Джевонс У. Деньги и механизм обмена. М., 2006. 192 с.

-

7. Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. М., 1924. 76 с.

-

8. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / отв. ред. Л.И. Абалкин. М., 1989. 526 с.

-

9. Кларк Д.М. Распределение богатства / пер. с англ. под ред. Л.П. Куракова. М., 2000. 367 с.

-

10. Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. М., 1993. 448 с.

-

11. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // Кейнс Дж.М. Избранные произведения. М., 1993. 458 с. 12. Мокий М.С. Трансдисциплинарная методология в экономических исследованиях : дис. … д-ра экон. наук. М., 2010. 289 c. 13. Фролова Т.А. Экономическая теория : конспект лекций. Таганрог, 2009.

-

14. Гуреев П.М. Временные факторы инновационной деятельности предприятия // Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции. Волгоград, 2012. 316 с.

-

15. Цит. по.: Саетова А.А. Жилищный сектор как детерминант циклического развития экономики : дис.... канд. экон. наук. Казань, 2010. 165 c.

-

16. Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / пер. с англ. Н. Автономовой ; под ред. В. Автономова. М., 2011. 384 с.

-

17. Калмыкова О.М. Технологические парадигмы XX–XXI вв.: философско-концептуальный анализ : автореф. дис. … канд. филос. наук. Ростов н/Д., 2012.

-

18. Гуреев П.М., Мокий М.С. Использование трансдисциплинарного системного подхода в инновационном менеджменте. М., 2015. 258 с.

-

19. Мокий М.С., Мокий В.С., Никифоров А.Л. Методология научных исследований. М., 2013.

-

20. Мокий М.С. Указ. соч. С. 201–202.

-

21. Мокий М.С., Мокий В.С., Никифоров А.Л. Указ. соч.

-

22. Там же. С. 325–326.

Список литературы Трансдисциплинарная концепция цикличности развития технико-экономической парадигмы

- Мендельсон Л.А. Теория и история экономических кризисов и циклов. М., 1964. Т. I-III.

- Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы. М., 1997. 574 с.

- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1959. Т. 13. С. 6-7.

- Веблен Т. Теория праздного класса. М., 2010. 368 с.

- Mitchell W. Types of Economic Theory from Mercantilism to Institutionalism: 2 vols./ed. by J. Dorfman. N. Y., 1967.

- Джевонс У. Деньги и механизм обмена. М., 2006. 192 с.

- Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. М., 1924. 76 с.

- Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики/отв. ред. Л.И. Абалкин. М., 1989. 526 с.

- Кларк Д.М. Распределение богатства/пер. с англ. под ред. Л.П. Куракова. М., 2000. 367 с.

- Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. М., 1993. 448 с.

- Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег//Кейнс Дж.М. Избранные произведения. М., 1993. 458 с.

- Мокий М.С. Трансдисциплинарная методология в экономических исследованиях: дис.. д-ра экон. наук. М., 2010. 289 с.

- Фролова Т.А. Экономическая теория: конспект лекций. Таганрог, 2009.

- Гуреев П.М. Временные факторы инновационной деятельности предприятия//Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции. Волгоград, 2012. 316 с.

- Цит. по.: Саетова А.А. Жилищный сектор как детерминант циклического развития экономики: дис.. канд. экон. наук. Казань, 2010. 165 c.

- Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными/пер. с англ. Н. Автономовой; под ред. В. Автономова. М., 2011. 384 с.

- Калмыкова О.М. Технологические парадигмы XX-XXI вв.: философско-концептуальный анализ: автореф. дис.. канд. филос. наук. Ростов н/Д., 2012.

- Гуреев П.М., Мокий М.С. Использование трансдисциплинарного системного подхода в инновационном менеджменте. М., 2015. 258 с.

- Мокий М.С., Мокий В.С., Никифоров А.Л. Методология научных исследований. М., 2013.