Трансфер технологий ОПК как альтернатива импорту технологий в условиях санкций

Автор: Акимкина Д.А.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 8 (90), 2022 года.

Бесплатный доступ

Экономическое развитие любой страны основывается на уровне технологического развития её отраслей, особенно в условиях смены технологических укладов. Постоянно усиливающееся санкционное давление из-за происходящих геополитических событий нацелено на ослабление стратегически важных секторов российской экономики. Эффективным инструментом подавления российской экономики стала блокировка доступа к передовым технологиям, которая подрывает политику импортозамещения. В текущих обстоятельствах рационально делать ставку на трансфер высоких технологий из отечественного оборонно-промышленного комплекса, происходящую в рамках процесса диверсификации.

Санкции, технологическое отставание, диффузия технологий, диверсификация, опк, инновационное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/170195386

IDR: 170195386 | DOI: 10.24412/2411-0450-2022-8-7-11

Текст научной статьи Трансфер технологий ОПК как альтернатива импорту технологий в условиях санкций

Одним из самых ощутимых санкционных ограничений стал запрет на импорт технологий, поскольку у российской экономики достаточно высокий уровень зависимости от иностранных технологий. Например, В 2020 году использовалось только 19,8% собственных передовых производственных технологий, а 31,7% технологий были приобретены у зарубежных компаний [1]. Закрытие доступа к ключевым технологиям (добычи полезных ископаемых, изготовления микрочипов, IT- разработок) делает стратегию импорто-замещения, на которую делало ставку Правительство, несостоятельной. Кроме того, само по себе заимствование технологий через импортозамещение - сложная, комплексная задача, требующая тщательной проработки и постоянного контроля со стороны государства [2]. Показательным является опыт трансформации развивающихся стран в развитые на основе стратегии догоняющего развития: с начала прошлого века только 5 стран - Япония, Корея, Греция, Испания и Португалия - смогли успешно пройти этот путь.

Остановить сокращение технологического разрыва в гражданском секторе без поиска альтернативных источников технологий невозможно. На замену иностранных поставщиков требуется время и средства, которые в сложившихся обстоятельствах очень сильно ограничены. Опорной точкой решения этой проблемы может стать оборонно-промышленный комплекс России, инновационная активность и кадровое обеспечение которого всегда держатся на высоком уровне, в том числе благодаря государственной поддержке в области финансового и ресурсного обеспечения [3]. Тем более, что можно привести примеры удачной диффузии военных тех- нологий в гражданскую сферу (интернет, навигация, спутниковая связь).

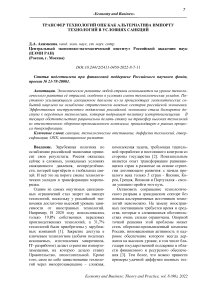

Результаты исследования. Для идентификации характера технологического развития страны достаточно посмотреть динамику затрат на НИОКР, которая отражает интенсивность инновационных процессов (см. Рисунок 1). Чем ниже этот показатель, тем больше промышленность опирается на имитационные процессы. На Рисунке 1 видно, что развитые страны наращивают расходы на исследования или стараются удержать их на постоянном. Китай, который по этому показателю в начале 2000-х годов уступал России, увеличил затраты на науку вдвое.

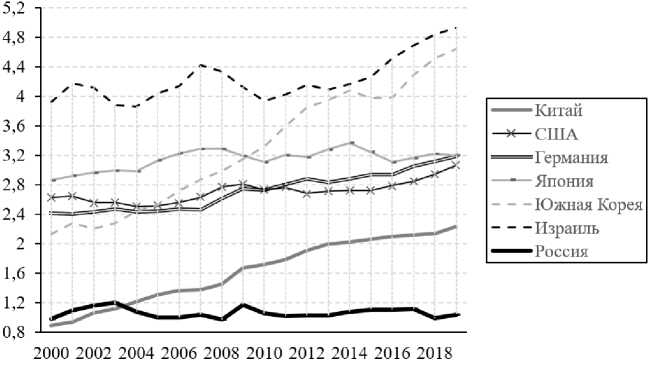

Безусловно, валовые внутренние расходы на НИОКР - не единственный показа- тель инновационности. Есть и другие затратные показатели, такие как приобретение лицензий и патентов, наличие фондов. Используются показатели динамики инновационного процесса (ТАТ, длительность процессов выпуска нового продукта), показатели обновляемости (количество разработок, объем инновационной продукции в экспорте и т.п.), а также структурные показатели (состав научно-исследовательских подразделений, численность сотрудников, занятых НИОКР). Согласно данным Росстата, доля высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в ВВП росла (рис. 2), но пока трудно сказать, как скажутся на ней события текущего, 2022 года.

Источник: OECD

Рис. 1. Валовые внутренние расходы на НИОКР, % к ВВП

Рис. 2. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП РФ (ОКВЭД2), в % к итогу

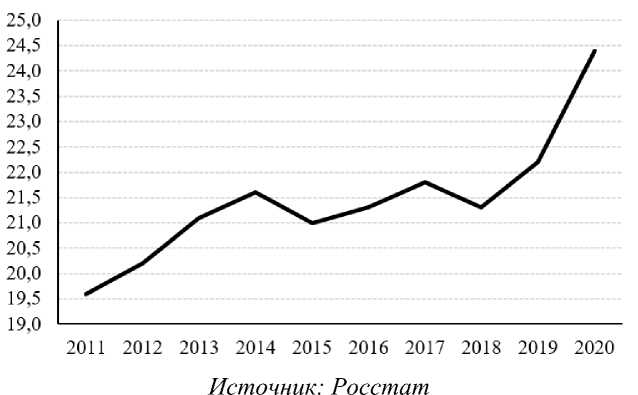

Инновационное развитие страны зависит от целого ряда факторов, таких как: наличие необходимых ресурсов (кадров, технологий), развитой инфраструктуры (уровень базовых институтов, доступ к технологиям и знаниям) и благоприятной деловой среды [4]. Эти факторы влияют на благоприятность инновационного климата. На основе глобального инновационного индекса (Global Innovation Index, GII), ко- торый характеризует инновационный потенциал страны и показывает есть ли в стране необходимые ресурсы и условия для создания инноваций [5], можно сказать, что в России была достаточно стабильная инновационная среда (рис. 3). Но развернувшиеся геополитические события, конечно же скажутся на состоянии инновационного климата в России.

Источник: составлено автором на основе отчетов The Global Innovation Index

Рис. 3. Динамика индекса GII

Китай, как и ожидалось, демонстрирует непрерывное инновационное развитие своей даже во время кризисных явлений, что нельзя сказать о России. Много надежд в области технологического развития России возлагалось на доступ к иностранным технологиям, на базе которых планировалось развитие собственных. Бесспорно, заимствование технологий - более дешевый и менее рискованный процесс, чем разработка собственных технологий. Однако при этом технологический уровень растет, а технологический разрыв не сокращается, поскольку новейшие технологии никто не будет передавать.

Необходимость технологического рывка активно обсуждается в научной литературе на протяжении многих лет. Однако сейчас этот процесс осложняет недоступность ряда инструментов из-за санкционного давления и разрыва взаимоотношений с развитыми странами. В текущих условиях практически единственным, постоянным и достоверным источником тех- нологий становится оборонно-промышленный комплекс России, который считается передовым в области вооружений и космических технологий [6;7]. Этот альтернативный источник технологий для гражданской промышленности позволит сформировать технологическую базу, сэкономив время и другие ресурсы [8].

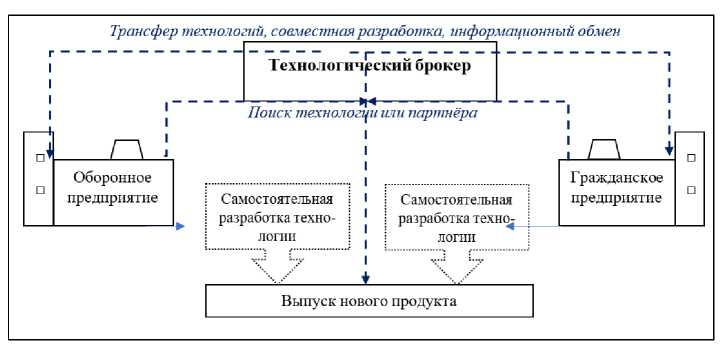

При этом процесс диффузии технологий можно реализовать двумя способами: прямой передачей технологий от оборонного сектора к гражданскому или через формирование совместной технологической платформы военного и гражданского секторов [9]. В сложившихся условиях предпочтительнее процесс оборонногражданской интеграции, так как совместная работа позволит сократить сроки и стоимость разработки новых технологий.

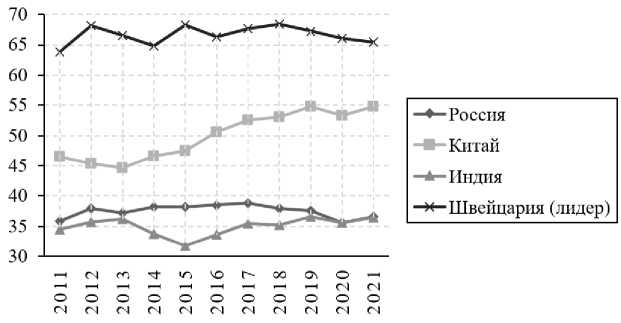

Механизм военно-гражданской интеграции можно представить в виде схемы, в основе которой находится технологический брокер (рис. 4).

Рис. 4. Схема интеграции оборонного и гражданского секторов

Технологический брокер позволит преодолеть барьер неосведомленности производителей о существовании требуемой технологии или друг друга, наладить продуктивные взаимоотношения между предприятиями, сформировать благоприятную инновационную среду [10;11]. Реализовывать этот механизм необходимо в кратчайшие сроки, так как если упустить время, Россия не сможет ни конкурировать на мировых рынках высокотехнологичной продукции, ни воспринимать новые технологии [12].

Заключение. Введение санкций со стороны ЕС и США на долгое время снизили инвестиционную привлекательность России. Из-за разрыва международных связей, санкционного давления Россия может на какое-то время стать закрытым рынком.

Однако внутреннему рынку тоже нуж- ны инновации для качественного замещения импортных аналогов. В сложных социально-экономических и политических условиях совместная работа оборонной и гражданской промышленностей позволит объединить усилия по технологическому продвижению. Интеграция позволит повысить эффективность обеих сфер и будет содействовать появлению новых высокотехнологичных и конкурентоспособных видов продукции с высокой добавленной стоимостью, что в свою очередь будет обеспечивать стабильный экономический рост.