Трансфер технологий в 1950-1960 годах с внр, гдр и чсср как основа круизного судостроения в ссср

Автор: Алексушин Глеб Владимирович, Соломина Ирина Юрьевна

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Рубрика: Актуальные вопросы международного сотрудничества в сфере услуг

Статья в выпуске: 5 (97), 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению трансфера технологий в 1950-1960 гг. с государствами ВНР, ГДР и ЧССР как основы круизного судостроения в СССР. Выявлены особенности судостроения в СССР в послевоенное время, являющиеся результатом научного и технического трансфера. В статье представлены понятия научного и технического трансфера, выделены и описаны его виды. Опираясь на историко-логический метод, представляющий собой набор приемов, позволяющих реконструировать логику исторических процессов, связанных с трансфером научных знаний и технологий в судостроении после Второй мировой войны. В статье показано, что сутью трансфера является усовершенствование советских пароходов и теплоходов, которые будучи преемниками дореволюционных российских пароходов, были модернизированы через научный и технический трансфер на заводах ВНР, ГДР, ЧССР, которые были построены Германией в них в 1930-х гг., с целью создания речных и морских судов для немецкой армии. Так как эти заводы для СССР стали «трофеями» Красной Армии из-за смены политического курса развития данных стран после Второй мировой войны. В результате этого научного трансфера в СССР появились усовершенствованные речные и морские суда, которые стали основой для организации речных круизов. В статье представлен материал о научном трансфере в судопроизводстве реализованный в проектах: 737 в 1949 г. в ВНР, 785 в 1952 г. в ЧССР, 646 в 1953 . и 588 в 1954 г. в ГДР.

Круизный туризм, трансфер научных знаний, трансфер технологий, историко-логический метод исследования, судопроизводство, круизный флот ссср

Короткий адрес: https://sciup.org/140261923

IDR: 140261923 | УДК: 338.482 | DOI: 10.24412/1995-042X-2021-5-37-49

Текст научной статьи Трансфер технологий в 1950-1960 годах с внр, гдр и чсср как основа круизного судостроения в ссср

To view a copy of this license, visit

В 2019 году туристский поток в Россию существенно увеличился, благодаря успешно организованному Чемпионату мира по футболу, который в России принимали 11 городов России. Во всех принимающих городах велась активная работа по организации данного мегасобытия: строительство и модернизация стадионов, открытие международных аэропортов, классификация средств размещения и средств питания, создание зон болельщиков (фан-зон), организация экскурсионных и досуговых программ, в которых активно использовались инновационные формы [9]. Однако, современное состояние индустрии туризма и гостеприимства характеризуется глубоким кризисом, вызванным пандемией COVID-19. По прогнозам UNWTO, доходы от мирового туризма в 2021 г. сократятся на 320 миллиардов долларов США, что более чем в 3 раза больше потерь от глобального мирового экономического кризиса 2009 г.1. Оценка последствий влияния пандемии COVID-19 на туристскую отрасль обстоятельно проанализировано в исследовании О.Е. Афанасьева и А.В. Афанасьевой [3].

Из-за неблагоприятной обстановки на международном туристском рынке, связанной с COVID-19, сейчас Российская Федерация делает ставку на усиление внутреннего туризма: с 1 января 2020 г. вступила в силу и заработала «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года»2, которая «направлена на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации за счёт создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентного туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках»2. В стратегии выделены приоритетные для развития виды туризма: авто-, горнолыжный, деловой, круизный, культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, молодёжный, научный, нишевые и сельский.

В Концепции Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)»3 и «Стратегии развития туризма в Российской Федерации»2, круизный туризм выделяется как приоритетный. Согласно данным документам, «круизный туризм – это путешествие по воде на круизном судне по обозначенному маршруту в культурно-познавательных, досугово-рекреационных, оздоровительных, профессионально-деловых, исследовательско-экспедиционных и других целях»2. Наряду с задачами по расширению зон развития круизного туризма в Азово-Черноморском, Каспийском и Балтийском бассейнах, в Арктической зоне и в Республике Крым, отмечено уменьшение рентабельности деятельности судоходных компаний-туроператоров в 2008– 2018 гг. с 9% до 2,4%, что свидетельствует о сокращении спроса на реконструкцию и строительство новых судов. Поэтому приоритетные задачи развития круизного туризма: рост рынка круизного туризма в 2 раза к 2035 г. и формирование условий для интенсивного обновления флота.

Реалиями настоящего времени является факт сокращения Россией речного флота за последние 10 лет, в отличие от других европейских стран. По данным Российской палаты судоходства, в нашем государстве зарегистрировано более 120 круизных теплоходов, из них эксплуатируется около 100 судов. Средний возраст флота – 40 лет, 50 теплоходов имеют возраст старше 60 лет, остальные – от 30 до 45 лет.

В Европе речной круизный флот насчитывает 346 судов и является самым большим в мире4.

Развитие круизного туризма в постиндустриальной России – продолжение динамики данного вида туризма советской эпохи. Вне зависимости от конкретного времени, в развитии круизного туризма значимую роль играет состояние судов, которые представляют собой целый туристский комплекс или даже дестина-цию, то есть без специально оборудованного судна невозможно развитие данного вида туризма. Ведь для туриста круизное судно является местом проживания, передвижения, питания, развлечения, экскурсионным бюро и развлечением. Исследования круизного туризма в СССР представлено в работах Н.Д. Алексеевой [1], М.Н. Войт [4], И.А. Голубкова [5], А.А. Лазарева [6], А.Д. Попова [7].

Методы и методология

Данное исследование носит ярко выраженный исторический характер, охватывая период 1950-1960-х гг., представляя материал о научном и производственном трансфере между СССР и странами ВНР, ГДР И ЧССР, благодаря которому быстро был модернизирован и восстановлен речной флот СССР, и круизный туризм начали активно развивать. Потому основными методами исследования является исторический и историко-логический. Исторический метод исследования заключается в выявлении исторических фактов и предполагает изучение возникновения и развития объектов исследования в хронологической последовательности, объектами исследования выступают процессы технического трансфера в области судостроения в СССР в 1950-1960-е гг. Историко-логический метод включает в себя комплекс приёмов, позволяющих реконструировать логику исторических процессов, связанных с трансфером научных знаний и технологий. Говоря о трансфере научных знаний, следует выделить его основные виды: бесплатная передача (или обмен), совместная разработка или продажа научных данных (фундаментальных, прикладных), технологий, лицензии и полной технической документации на изготовление, модернизацию или продажу готовой продукции, готовой продукции без права воспроизведения (модернизации) или с правом воспроизведения (модернизации); обучение (специалистов, студентов) у себя или поездки в другу страну преподавателей или специалистов.

Дискуссии

В данном исследовании речь идёт о трансфере технологий, лицензии и полной технической документации на изготовление, модернизацию или продажу готовой продукции. Сутью трансфера в данном аспекте является усовершенствование советских пароходов и теплоходов, являющихся преемниками дореволюционных российских пароходов [2, с.3], на заводах ВНР, ГДР, ЧССР которые были построены Германией в них в 1930-х гг., с целью создания речных и морских судов для немецкой армии, для СССР, так как эти заводы стали «трофеями» Красной Армии из-за смены политического курса развития данных стран после Второй мировой войны. В результате этого научного трансфера в СССР появились усовершенствованные речные и морские суда, которые стали основой для организации речных круизов. В статье представлен материал о научном трансфере в судопроизводстве реализованный в проектах: 737 в 1949 г. в ВНР, 785 в 1952 г. в ЧССР, 646 в 1953 г. и 588 в 1954 г. в ГДР. Научный трансфер по строительству судов

СССР – Венгрия, проект 737 (1949 г.)

В 1949 г. на в рамках проекта 737 после войны был восстановлен силами СССР Венгерский судостроительный завод Obuda Hajogyar Budapest (Обудайский судостроительный завод, современное название GANZ Danubius Floating Сrane Factory and Shipyard) в Будапеште на Дунае. На нём начали производить серии судов пассажирского и грузового флота для СССР. Начальниками (командирами) завода были майоры: И.О. Голубев (1945) и И.О. Качанов (1945-1946), Б.О. Бронов (1946-1948), И.О. Лавров (1948-1949), И.Ф. Лунев (19491951) и И.О. Щербинов (1951-1952). В рамках военных репараций в 1947-1953 гг. на заводе для СССР построили 75 400-сильных колёсных паровых буксиров, также на этих предприятиях ремонтировали суда советского военно-морского и речного флота.

Совместное сотрудничество СССР и ВНР в области строительства судов постепенно уменьшалось. В 1952 г. был заключён советско-венгерский межправительственный договор о продаже последних 69 бывших немецких предприятий, находившихся на её территории, по которому завод вернулся в собственность Венгрии. В 1953–59 гг. были достроены серия буксиров в количестве ещё 33 судов уже за обговорённую цену, а в ноябре 1954 г. СССР передал правительству Венгрии свою долю участия в акционерных обществах.

|

Венгрия , 1949-57 |

—► |

Проект 737-205, 1952 |

|

КБ завода Obuda Hajogyar Budapest |

—► |

Проект 737А, 1955 |

|

—► |

Проект 305, 1957 |

|

|

ЧССР , 1952-7 |

||

|

КБ Národný Podnik Škoda Komárno |

—► |

Проект 311, 1957 Проект 26-37, 1957 |

|

ГДР , 1953-4 Warnowwerft |

—► |

Проект 646, 1953 |

|

Warnemuende VEB Mathias-Thesen- Werft Wismar |

Проект 588, 1954 |

СССР, 1949-57, Министерство судостроительн ой п ромышленности

Проект 737, 1949 КБ завода

«Ленинская

Проект 860, 1956"Ъ кузница» , 1949-55

СССР, 1952-57, Министерство речного флота Центральное технико-конструкторское бюро (ЦТКБ)

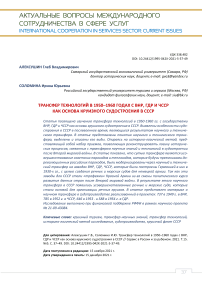

Рис. 1 – Модель научного трансфера между СССР и странами Восточной Европы в процессе создания советского речного круизного флота (1949-1957 гг.) (©Г.В. Алексушин, И.Ю. Соломина)

Рис. 2 – Пароход «Иосиф Сталин» проекта 737

В 1951 г. на киевском судостроительном заводе «Ленинская кузница» начали выпуск речных среднемагистральных грузопассажирских колёсных пароходов серии проекта 7375 класса «Р» – последних речных пароходов СССР. Головное судно называлось №401 «Иосиф Сталин» (1951 г.), далее «Тарас Шевченко» (1952 г.), «Н.В. Гоголь» (8.1952), «Чернышевский» (1953 г.) и №405 «Радищев» (1953 г.).

Проект, разработанный в конструкторском бюро (далее КБ) судостроительного завода (далее ССЗ) «Ленинская кузница» (УССР, Киев) – скорее всего, это филиал центрального технического конструкторского бюро (ЦТКБ), утвердили в министерстве судостроительной промышленности (далее МСП) СССР 18 июня 1949 г. Главный конструктор проекта – Израиль Львович Зейгермахер6[5]. Построив 5 кораблей, строительство этой серии продолжили с 1952 г. на заводе Obuda Hajogyar Budapest, прекратив постройку лайнеров в Киеве.

Проект из КБ «Ленинской кузницы» передали в Венгрию на завод «Obuda». Венгерские лайнеры слегка отличались от советских: длина 72,8 м вместо 71,4, высота 10,8 вместо 10,5 (габаритная) и 3 м вместо 2,7 (борта). Выросло полное водоизмещение с 518 до 542 т., а пустое с 444 до 475 т. Осадка уменьшилась с 1,26 м. до 1,2 м. Грузоподъёмность тоже возросла с 50 до 76 т. Котлы немного отличались – сократилось количество трубок с 38 до 32. Уменьшились плицы водных колёс с 3 до 2,8 м., зато вырос сам диаметр водного колеса с 3 до 3,6 м. Отличий немного, что может означать только одно – документация была передана полная, и только отдельные технологические моменты вызывали местные переделки. На них ставили венгерское оборудование.

Для отличия от советских, серии венгерских судов присвоили номер 737/205, построив в ней 21 пароход: головной «Максим

Горький» и серийные «Алексей Толстой», «Маяковский» (1952 г.), «А. Серафимович», «В. Вишневский», «В. Лебедев-Кумач», «Вячеслав Шишков», «Константин Тренёв», «М.Ю. Лермонтов», «Пётр Павленко», «Некрасов», «Тургенев» (1953) «А. Афиногенов», №14 «Генерал Крисанов», №15 «Борис Горбатов», №16 «Павел Бажов», «Евгений Петров», «Юрий Крымов», №19 «Янка Купала» (1954 г.), №20 «Демьян Бедный», №21 «Иван Франко» (1955 г.).

С 1955 г. проект модернизировали до уровня 737А класса «О» (головное №22 «Аркадий Гайдар») с усиленным корпусом. Проект снова утвердили в МСП СССР 15 июня 1955 г. В рамках этого улучшенного проекта выпустили 49 лайнеров: №23 «Александр Полежаев» (1.4.1955), №24 «Александр Пирогов», №25 «Сергей Алымов», №26 «Владимир Арсеньев», №27 «Антон Макаренко», №28 «Виктор Гусев», №29 «Александр Малышкин», «Тургенев», «Хирург Вишневский», №32 «Сергей Есенин», №33 «Эдуард Багрицкий», №34 «Владимир Ставский», №35 «Сергеев-Ценский», №36 «Матрос Вакуленчук» (1955 г.), №37 «Сидор Ковпак», №38 «Александр Корнейчук», №39 «Ярослав Галан», №40 «Пётр Комаров», №41 «К.М. Станюкович», №42 «Мельников-Печерский» (1956 г.), «Достоевский», «И.С. Никитин», №45 «А.П. Чехов», №46 «А.Ф. Писемский», №47 «Джамбул», №48 «Н.Г. Помяловский», №49 «Мамин-Сибиряк», №50 «Н.А. Добролюбов», №52 «В.А. Жуковский», №53 «М.М. Пришвин», №56 «Свердловск» (1957 г.), №54 «Рыбинск», №55 «Пермь», №57 «Уфа», №58 «Казань», №59 «Рязань», №60 «Барнаул», №61 «Бийск», №62 «Новосибирск», №63 «Томск», «Bratislava» для ЧССР, №65 «Владивосток», №66 «Szot. Budapest» (1958 г.), №67 «Хабаровск», №68 «Иркутск», №69 «Красноярск» (1959 г.), №70 «Благовещенск» (30.5.1959), «Омск» (1959 г.).

Рис. 3 – Теплоход «Россия» проекта 785

СССР – ЧССР, проект 785 (1952)

После Второй мировой войны верфь Ко-марно (Národný Podnik Škoda Komárno) ЧССР была модернизирована, со стапелей стало сходить до 100 судов в год речного и морского классов. Проект OL800 теплохода 785 «Рос-сия»7 был разработан в КБ при верфи Комарно, утверждён Министерством речного флота (далее МРФ) СССР 23 марта 1951 г., и на этом предприятии в 1952–1958 гг. построили 37 речных средних 2-палубных грузопассажирских дизель-электроходов для работы на туристских и транспортных линиях, проекта 785 «Россия» в 3-х сериях, незначительно отличавшихся размерами корпуса и оснащением. В 1-ю серию входили 9 теплоходов: «Россия» и «Украина» (1952), «Белоруссия», «Азербайджан», №317 «Армения», «Грузия» и «Молдавия» (1953), №329 «Узбекистан» (5.1953) и «Казахстан» (1954), во 2-ю – 17: «Таджикистан», №320 «Туркменистан» и «Киргизия» (1954), №323 «Карелия» (30.12.1954), №324 «Эстония» (1955), №325 «Латвия» (5.1955), №326 «Литва» (7.1955), №327 «Украина» (8.1955), №328 «Киргизия» (25.8.1955), №329 «Глинка» (20.10.1955), №330 «Мусоргский», №331 «Чайковский», №332 «Римский-Корсаков», №333 «Бородин», №334 «Ипполитов-Иванов», №335

«Антон Рубинштейн» и №336 «Композитор Глазунов» (1956), и в 3-ю – 11: №337 «Композитор Скрябин», №338 «Композитор Прокофьев», №339 «Композитор Калинников», «Композитор Балакирев» и №342 «М.Ю. Лермонтов» (1957), №343 «А.П. Чехов», №344 «А.С. Грибоедов» и «В.I. Ленін» (1958), №346 «Композитор Алябьев» (30.5.1958), «Радянсь-кий Союз» и «Карл Маркс» (1958).

СССР – ГДР, проект 646 (1953)

Проект теплоходов 646 «Байкал»8 разработан совместно Центральным технико-конструкторским бюро (далее ЦТКБ, директора Ю.В. Ульяшков (1951) и А.Е. Мельников (1955– 1966), главный конструктор Н.К. Кен (1950), М.И. Андриевский, Н.Л. Шмуйлов, М.М. Дубров)) в Ленинграде. МРФ СССР и КБ верфи Warnowwerft Warnemuende в ГДР и утверждён МРФ СССР 3 апреля 1952 г.9. В разработке внешнего облика участвовал главный архитектор МРФ, академик Лев Венедиктович Добин.

16 теплоходов построили в 1953–1956 гг. на верфи Warnowwerft Warnemuende по этому проекту: №1.111 «Байкал» (31.12.1953), №1.112 «Иссык-Куль» (3.1954), №1.113 «Балхаш» (1954), №1.114 «Онега» (8.1954), №1.115 «Севан» (8.9.1954), №1.116 «Ладога» (10.1954), №1.117 «Короленко» (12.1954),

№1.118 «Ленинский комсомол» (1.1955), №1.119 «Белинский» (8.1955), №1.120 «Радищев» (9.1955), №1.121 «Чернышевский» (31.10.1955), №1.122 «Механик Кулибин»

(30.11.1955), №1.123 «Механик Калашников»

-

(31.12.195 5), №1.124 «Сергеев-Ценский»

-

(8.1956) и №1.125 «Мамин-Сибиряк»

(20.12.1957).

Рис. 4 – Теплоход «Мамин-Сибиряк» проекта 646

Рис. 5 – Теплоход «В. Чкалов» проекта 588

СССР – ГДР, проект 588 (1954)

Проект 58810 (BiFa Typ A, от Binnenfahr-gastschiff) создали в начале 1950-х гг. сотрудничеством ЦТКБ МРФ СССР и КБ судоверфи VEB Mathias-Thesen-Werft Wismar (названной так в память о расстрелянном в нацистском концлагере немца-коммуниста Матиаса Тезена) в городе Висмаре в ГДР.

27 апреля 1946 г. в Висмаре на территории советской зоны оккупации, был основан ремонтный завод Министерства обороны СССР, переименованный 15 октября 1946 г. в судоремонтный завод Министерства торговли СССР, который 1 января 1947 г. передали местным немецким властям земли Мекленбург.

Проект предполагал новую (3-ю) палубу речного пассажирского судна, характерен рациональностью планировки помещений для пассажиров и высоким для тех времён комфортом. Внешний облик корабля и планировку его помещений разработали под руководством конструктора Л.В. Добина. В дизайне судов этого проекта впервые использовали динамичные формы корпусов и надстроек лайнеров, мода на них появилась в конце 1950-х – нач. 1960-х гг. как заимствование кораблестроителями архитектоники космического, авиа- и автостроения. Л.В. Добин применил плавную аэродинамическую кривую, вписывая в её контур все надпалубные конструкции.

Судно аналогично чешскому проекту MOL 1575, утверждённому МРФ СССР 30 января 1952 г.10. 49 теплоходов построили в 2-х сериях. Серия 1-я «В. Чкалов» (или тип «А») в 1954–6 гг. включала 11 судов: №13001 «В. Чкалов» (30.3.1954), №13002 «А. Матросов» (10.6.1954), №13003 «Н. Гастелло» (1.9.1954), №13004 «Л. Доватор» (4.1955), №13005 «Родина» (15.6.1955), №13006 «Эрнст Тельман» (1955), №11000 «Андрей Вышинский» (4.1956), №11001 «Фридрих Энгельс» (6.1956), №11002 «И.А. Крылов» (9.1956), №11003 «Карл Либкнехт» (30.11.1956) и №11004 «Ильич» (29.12.1956).

Серия 2-я «Александр Невский» (или тип «Б») в 1957-1961 гг. – 38 судов: №112 «Александр Невский» (28.3.1957), №113 «Карл Маркс» (5.1957), №114 «Дмитрий Донской» (6.1957), №116 «Дмитрий Пожарский» (8.1957), №117 «Рылеев» (11.1957), №115 «Михаил Кутузов», №118 «Алеша Попович» и №119 «Доб-рыня Никитич» (12.1957), №120 «Илья Муромец» (3.1958), №121 «Багратион» (4.1958), №122 «Кавказ» (5.1958), №123 «Урал» (6.1958), №124 «Эльбрус» (10.1958), №125 «Алтай» (11.1958), №126 «Казбек» (12.1958), №127 «Н.В. Гоголь» (3/27.6.1959), №128 «А.И. Герцен» (4.1959), №129 «Т.Г. Шевченко» (5.1959), №130 «И.С. Тургенев» (6.1959), №131 «Г.В. Плеханов» (8.1959), №132 «К.А. Тимирязев» (9.1959), №133 «Денис Давыдов» (10.12.1959), №134 «Иван Сусанин» (2.1960), №135 «Серго Орджоникидзе» (31.3.1960), №136 «Козьма Минин» (30.4.1960), №137 «Степан Разин» (8.1960), №138 «Юрий Долгорукий» (10.1960), №139 «Генерал И.Д. Черняховский» (11.1960), №140 «Генерал Н.Ф. Ватутин» (12.1960) и №141 «Вильгельм Пик».

Советский заказ был началом инвестиционного проекта «Народная верфь», начатом 1 марта 1951 г. 31 декабря 1953 г. верфь получила 232 млн. DM. Вот что писало о строительстве этих судов одно из изданий ГДР: «Напряженно и лихорадочно идут работы на верфи в период 1952-1953 гг. Зачастую, даже далеко за полночь. Народное предприятие «Матиас-Тезьен Верфь» г. Висмара получило огромный заказ. Нужно спроектировать, сконструировать, построить и переправить заказчику 49 больших речных судов для хождения по рекам, каналам и озерам СССР. Никогда ранее верфи не приходилось принимать подобные заказы. Этот заказ позволит судостроительным заводам и заводам-субпоставщикам увеличить свои капиталовложения, внедрять рациональные производственные методы, а также добиваться действенных экономических эффектов. Располагая претенциозным роскошным внутренним убранством, ресторанами и салонами, теплоходы производят элегантное впечатление. Мастерски обработанный шпон из ценных пород дерева, ценные музыкальные инструменты, воздушные портьеры – все это исполнено в удивительной гармонии, это, в целом, доброкачественное выполнение заказа может послужить хорошим примером. Оно принесло нашей верфи столь необходимое признание заказчика и послужило предпосылкой для передачи последующих, более значительных заказов».

Естественно, этот процесс шёл под чутким контролем руководства СССР. Потому в 1961 г. Н.С. Хрущёв лично встречался с командой «Добрыни Никитича» и осматривал судно. А участниками одного из перегонов теплоходов из ГДР на Волгу стали советские писатели Инна Гофф и её муж поэт Константин Ваншен-кин, готовившие репортажи для журналов «Юность» и «Новый мир». В итоге повесть «Северный сон» И. Гофф об этом перегоне была опубликована в «Юности» в 1960 г.

Рис. 6 – Теплоход «Октябрьская революция» проекта 26-37

Рис. 7 – Теплоход «Василий Чапаев» проекта 305

СССР-ЧССР, проект 26-37 (1957)

Чехословацкий проект, по которому изготовляли пассажирские суда, действовал в 1957-1962 гг., был утверждён Министерством Речного Флота СССР 6 октября 1955 г. Головное судно «Октябрьская Революция» построили на верфи в ЧССР в городе Комарно в 1957 г. Всего выпустили 14 судов данного проекта: №437 «Октябрьская революция» (28.2.1959), №438 «Комарно» (2.1959), №439 «Мир» (7.1960),

№440 «Дружба» (4.1960), №441 «XXI съезд КПСС» (7.1960), №442 «Яков Свердлов» (9.1960), №443 «Андрей Жданов» (2.12.1960), №444 «Серго Орджоникидзе» (3.1961), №445 «Клемент Готвальд» (31.3.1961), №446 «Клара Цеткин» (8.1961), №447 «Вацлав Воровский» (9.1961), №448 «Сергей Лазо» (11.1961), №449 «Валерий Чкалов» (31.12.1961) и №450 «Николай Щорс» (18.7.1962). Именно суда данного проекта в основном направлялись в Волжское речное пароходство для речных круизов.

СССР – Венгрия, проект 305 (1957)

На основе проекта 860 «Ерофей Хаба-ров»11, разработанного в КБ ССЗ «Ленинская кузница», и утверждённого МСП 19 мая 1956 г. и переданного в Будапешт, в 1957 г. конструкторы ССЗ «Обуда» подготовили документацию для строительства судов проекта 30512, утверждённую МСП 4 декабря 1957 г. Их построили 47: №1535 «Дунай», №1536 «Дон», №1537 «Днепр» и №1540 «Ахтуба» (1959), №1538 «Днестр» (30.3.1960), №1543 «Ангара» (1960), №1544 «Аргунь» (15.6.1960), №1545 «Аракс» (1960), №1546 «Алдан» (20.9.1960), №1548 «Аму-Дарья» (1960), №1549 «Анадырь» (3.12.1960), №1550 «Арагва» (8.4.1961), №1552 «Баргузин» (15.6.1961), «Березина» (21.6.1961), «Бурея» (3.7.1961), «Белая», «Буг» и №1568 «Вычегда» (1961), №1569 «Вишера» (29.9.1961), №1570 «Вилюй» (1961), №1571 «Волхов» (12.1961), №1572 «Десна» (29.12.1961), №1573 «Енисей» (1962), №1574 «Зея» (30.3.1962), №1586 «Даугава» (28.6.1962), №1587 «Индигирка» (1962), №1588 «Неман» (1962), №1589 «Олекма» (29.9.1962), №1585 «Висла» (1.10.1962), №1590 «Пинега» (1962), №1591 «Свияга» (1962), №1592 «Чулым» (31.12.1962), №1593

«Ветлуга» (5.1963), «Кубань» (1963), №1594 «Днестр» (1963), №1621 «Истра» (6.1963), №1622 «Сура», №1623 «Сухона» и №1624 «Сыр-Дарья» (1963), №1625 «Сунгари» (10.1963), №1626 «Терек» и №1627 «Урал» (1963), №1628 «Михаил Калинин» (1964), №1629 «Патрис Лумумба» (28.4.1964), №1630 «Василий Чапаев» (20.6.1964), №1631 «Марина Раскова» (1964) и №1632 «Мария Ульянова» (17.9.1964).

Также для работы на Дунае венгры построили 4 судна, схожих по конструкции с теплоходами проекта 305 – это теплоходы «Budapest» и «Druzba», «Carpati» и «Oltenita».

Заключение

Именно в 1950-е – 1960-е гг. советское правительство нашло многоплановое решение применения научного трансфера технологий для развития экономических связей СССР со странами Восточной Европы с одной стороны, и для пополнения речного круизного флота судами высокого качества – с другой, для развития экономик стран Восточной Европы – с третьей. Подобный опыт с передачей документации был осуществлён 4 раза, что говорит о выработанной системности.

Проекты, которые разрабатывали в СССР в 2-х КБ под 2-мя разными ведомствами, передавали в конструкторские бюро заводов других государств, где их немного приспосабливали к местному оборудованию (венгерский проект 737-205), либо на базе разработанных в СССР проекта делали почти аналогичные (как в случае с проектами 860 (СССР) в 305 (Венгрии) или универсальный (СССР) в 26-37 (ЧССР) и 588 (ГДР).

Выводы

Таким образом, благодаря научному трансферу в области судостроения в 1950– 1960 гг., с государствами ВНР, ГДР и ЧССР уже в конце 1950-х гг. Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС начал организовывать в

СССР речные маршруты, за навигационный период 10 судов перевезли 12000 туристов. А Волжское объединённое пароходство, пополняясь, в основном, изготовленными по договорам трансфера кораблями, по мощности судов занимало 2-е место в мире, уступая лишь глубоководному водному пути по реке Святого Лаврентия в США, а по количеству судов с механическими двигателями – 1-е место в мире, так же активно формировали теплоходные экскурсии на других реках и водоёмах СССР [1]. Заметим, что в настоящее время на некоторых территориях России ещё продолжают эксплуатировать суда, построенные в рамках научнотехнического трансфера 1950-1960 гг. Та эпоха существенно отличается от современной, в которой ставка делается на суда класса «рекаморе» [10]. А, вот вредное влияние на окружающую среду существенно по сравнению с той эпохой снизилось [11].

В результате трансфера технологий в 1950–1960 годах, со странами ВНР, ГДР и ЧССР в СССР были заложены основы круизного судостроения. В настоящее время в этих странах уже не существуют судоверфи, задействованные в строительстве круизных судов. Однако, в России и в настоящее время, согласно концепции по развитию круизного туризма, разработанной Ростуризмом, есть в наличии 124 круизных судна на 24602 мест/человека (средний размер судна 198 м, современные суда 21%, новые 22%, старше 50 лет 57%)13. Современные суда представляют собой суда, которые прошли не одну модернизацию после 1950-60 годов, в них изменена внутренняя отделка, которая была сделана из дерева, на современные материалы, изменено количество кают повышенной комфортности. Таким образом, современный российский круизный флот – это флот середины ХХ в., который появился благодаря данному научно-технологическому проекту.

Список литературы Трансфер технологий в 1950-1960 годах с внр, гдр и чсср как основа круизного судостроения в ссср

- Алексеева Н.Д. Исторический аспект развития речного круизного туризма в России // Вестник ВУиТ. 2012. №3. С. 227-236. DOI: 10.24412/FhZ4paWiC2E.

- Алексушин Г.В. Развитие транспорта дореволюционной Волги. Самара, 2020. 71 с.

- Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Инновационные тренды в контексте глобальных угроз пандемии COVID-19: механизмы для туристской отрасли России // Современные проблемы сервиса и туризма. 2020. Т.14. №4. С. 7-26. DOI: 10.24411/1995-0411-2020-10401.

- Войт М.Н. Рынок речных круизов в России: проблемы и пути их решения // Сервис plus 2013. №4. С. 39-47. DOI: 10.12737/1695.

- Голубкова И.А. Закономерности развития круизного судоходства // Эффективная экономика 2012. №2.

- Лазарева А.А., Григорьева Т.И. Возможности развития речного круизного туризма в России // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2019. Т.14. №2. С. 281-290.

- Попов А.Д. Зарубежные круизы для советских туристов: из истории транспортного туризма в СССР // Современные проблемы сервиса и туризма. 2010. №1. С. 24-30.

- Сёмин А. «Ленинская кузница» // Проект 737. Среднемагистральные грузопассажирские пароходы СССР середины XX века. Ч.1. Уфа: ООО «Инфинити», 2012.

- Aleksushin G.V., Ivanova N.V., Solomina I.J. The use of technology of digital economy to create and promote innovative excursion products // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020. Vol. 908. Pp. 404-410.

- Egorov, G.V., Ilnitskiy, I.A., Kalugin, Y.V. Novel concepts of river-sea cruise passenger vessels for Russian rivers, Caspian, Black and Mediterranean seas // Soares C.G., Teixeira A.P. (Eds.). Proceedings of the 17th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, IMAM 2017, Lisbon. Maritime Transportation and Harvesting of Sea Resources. Vol. 2. Pp. 809-816. CRC Press/Balkema, Boca Raton, Florida (2018).

- Vicente-Cera I., Acevedo-Merino A., Lopez-Ramirez J.A., Nebot E. Analysis of the fluvial traffic of cruise ships from AIS data: Most crowded river basins and wastes productions // RINA, Royal Institution of Naval Architects - International Conference on Marine Design 2020, MD 2020. Pp. 101-108. Royal Institution of Naval Architects, London (2020).