Трансформации этнического состава населения Причулымья в середине ХХ века

Автор: Серпова К.Н., Фурсова Е.Ф., Аксенова И.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье проблема трансформации этнического самосознания переселенцев с западных окраин России в Причулымье Новосибирской области рассматривается на сопоставлении архивных и полевых материалов. Сведения из переписей и похозяйственных книг нередко разнятся по содержанию графы о «преобладающей национальности» в конкретных населенных пунктах. Полевые материалы в одних случая свидетельствуют о трансформации этнического сознания, а в других - о стойком его сохранении при условии компактности проживания и единства мест выхода переселенцев. Очевидно, с территорий Белоруссии и Украины в Причулымье переселялись не только этнические белорусы и украинцы, но и русские.

Этнический состав, население причулымья, трансформация самосознания, анализ архивных и полевых источников

Короткий адрес: https://sciup.org/14522162

IDR: 14522162 | УДК: 930.85

Текст научной статьи Трансформации этнического состава населения Причулымья в середине ХХ века

К середине ХХ в. Западная Сибирь стала территорией для расселения сотен тысяч людей, оторванных от родных мест и материнских этносов. Национальный состав ее районов – результат сложных многовековых этнокультурных процессов. В 1770-х гг. масса ссыльных помещичьих крестьян, беглых и «в зачет рекрутов» оседала в пределах Западной Сибири в южных округах, одним из которых был Каинский [История Сибири…, 1968, с. 190]. В Восточной Барабе в это время существовали 12 деревень, где по неполным данным проживало свыше 500 чел. [Громыко, 1965, с. 102, 103]. К XIX в. потомков этих русских переселенцев стали называть «коренными сибиряками», «чалдонами» [Фурсова, 2002, с. 31].

Этническая картина населения Причулымья усложнилась в конце XIX – начале ХХ в. Согласно переписи населения 1926 г., на территории современного Чулымского района Новосибирского округа (включая Ужанихинский) в 264 населенных пунктах проживали русские (большая часть), белорусы (10,8 %) и украинцы (5,9 %) [Шнейдер, 1930, с. 110]. В 1930–1940-х гг., в силу разных обстоятельств, здесь оказались выходцы из Балтии, Поволжья и др. мест. Сведения из похозяйствен-ных книг Чулымского района Новосибирской области за 1920–1940-е гг. были проверены и дополнены полевыми этнографическими материалами авторов (ОАСТАЧР; ПМА-1999, 2005). В ходе детального анализа удалось выяснить этнический состав населения, определивший этнокультурный облик края.

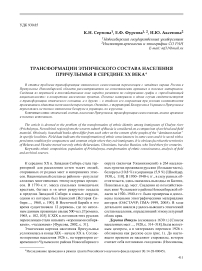

Деревня Иткуль (основана в 1630 г.) [Список населенных мест…, 1928, с. 314–318]. Была волостным центром, а в материалах переписи 1926 г. обозначена как русское село (рис. 1). До настоящего времени ее населяют старожилы, которое считает себя потомками «чалдонов» (Изосимовы,

Рис. 1. Этнический состав населения по данным похозяйственных книг Иткульского сельского совета с. Иткуль за 1925–1941 гг. (ОАСТАЧР. Ф. 24. Оп. 3. Д. 10–25).

Климовы). В отличие от «чалдонов» правобережья р. Оби, чулымские «чалдоны» свое название ведут не от «Дона», а от пристрастия к чаю.

«У меня самовар был. Стаканов 5–6 пью. Кирпичный чай берегли для гостей. Себе морковь парили. Фруктовый чай тоже привезут с Кар-гату или с Чулыму» (К.А. Изосимова, 1912 г.р.; К.Г. Климова, 1912 г.р.).

Одни переселенцы рассматривают «чалдонов» как особую «нацию», но признают их русскими. Другие считают, что «чалдон» – прозвищем старожилов.

«Сын живет в Краснокамске (Белоруссия. – Е.Ф.). Как меня чалдонкой звали, так и его там чалдоном зовут» (А.А. Изосимова, 1915 г.р.).

Считается, что «чалдоны» в основном разъехались в г. Чулым или г. Новосибирск. В памяти людей сохранилась группа старообрядцев-«кержа-ков», которые «жили сами по себе», не общаясь с соседями. Сегодня здесь уже нет «кержаков», однако у населения можно увидеть старообрядческие иконы и кресты. В полевой практике периодически всплывали рассказы о «поляках».

«Отец закаленный был сибиряк, чалдоном назывался. А мать полячка» (А.А. Изосимова, 1915 г.р.).

В момент переселения чалдоны отводили «минским и польским посельщикам» земли отдельно, в трех километрах от Иткуля. До конца 1920-х гг. круги брачных связей чалдонов были ориентированы на своих невест, но с ослаблением влияния родителей и разрушением патриархальных устоев старожилы стали брать в жены переселенок. Традиционная культура чулымских чалдонов несомненно испытала белорусское влияние, прежде всего, в календарной и окказиональной обрядности.

Деревня Васильевка (основана в 1900 г.). По переписи 1926 г. белорусы здесь были «преобладающей национальностью». Клавдия Ивановна Аникеенко (1918 г.р.) вспоминала, что их семья с восемью детьми приехала из д. Любнички Могилевской губернии. На новое местожительство перебрались «всей родней»: с тетями и дядями, дедушками и бабушками, «чтобы не скучать». Мать Клавдии Ивановны вышла замуж за сибиря-ка-«чалдона» в соседнюю д. Свистуново. У жителей д. Васильевки сохранились особенности речи их родителей («иногда наворачивают песни по-белорусски»). Чугуны до сих пор называют «цу-гунами», гусей – «гусами», картошку – «бульбой». Специфика языка проявилась также в бытовавших еще в 1940-е гг. именах, которые, хотя и давались по святцам, звучали с характерными белорусскими суффиксами и окончаниями: Петрак , Наста , Христя , Пелагейка , Гана и т.д. Информаторы вспоминаяют, что деды приехали в Причулымье из «Мигилёво», «Мугулёво», но считают себя русскими (например, Ляулины, Войтовы).

В настоящее время в д. Васильевке проживают потомки тех, кто приехал из Украины. По их сведениям, бабушки еще могли говорить по-украински ( «который раз хорошо скажет, а который по-украински», А.П. Саенко, 1923 г.р.), а родители говорили только по-русски.

Село Дубрава. Здесь по переписи 1926 г. русские значились как основные жители. Сейчас в селе остались в основном потомки выходцев из Смоленской и Витебской (Оршанского уезда) губерний, значительная часть которых вследствие реализации политики укрупнения колхозов переехала в г. Чулым (ранее с. Романовское). Основное население с. Дубравы – люди пожилого и преклонного возраста. Фёкла Карповна Шев- ченко (по мужу Кулешова) хорошо помнит, что их «мигилёвская» деревня Чашники находилась в ста километрах от г. Москвы.

«В Белоруссии земли мало было. Там жили помещыки, богачи. Под ими земля, под ими леса. Поедем пасти лошаденку в лес – смотри, чтобы уже в ихнюю дачу не залезла. Пойдешь тада отрабатывать за ето» (Ф.К. Шевченко, 1909 г.р.).

Многие переселенки вышли замуж за «чалдонов» и быстро обрусели. Коренных «чалдонов» сейчас здесь не осталось, но память о них сохранилась.

«Чалдонами назывались. Богато жили, хорошие домы стояли. Скоту много. Брали таких бедных в работники. Нас звали хахлами, что мы белорусские».

Потомки белорусских переселенцев помнят не только содержательную часть традиционных обычаев и обрядов мест выхода, но и песеннотанцевальную составляющую, чем отличаются от соседей-старожилов. Например, П.Н. Зайцова (по мужу Валенская, 1905 г.р.) смогла напеть нам рождественские, новогодние и «жнейские» песни, показать хороводные игры (ПМА).

Деревня Куликовка (основана в 1918 г.). На примере этой деревни наглядны неточности архивных сведений по вопросам этнического состава населенных пунктов Причулымья. Согласно материалам переписи 1926 г., здесь преобладали белорусы. Однако похозяйственные книги за 1925–1941 гг. сообщают о стопроцентной принадлежности местного населения к русским [Список населенных мест…, 1928, с. 522] (ОАСТАЧР. Ф. 35. Оп. 3. Д. 17–30]. Дмитрий Владимирович Бабарыко (1928 г.р.) в младенчестве привезли из д. Симахи Оршанского уезда Витебской губрении. Он считал, что на бело- русском языке в их семье никогда не говорили: «Мы не белорусы – мы русские. Говорили по-деревен ски. А белорусский язык тяжелый, старший брат учил в Белоруссии» (ПМА).

В настоящее время кроме выходцев из белорусских земель здесь проживают потомки мордвы-мокши, которые бежали из Поволжья от насильственной коллективизации.

«Родители бежали из Мордовии, когда стали создавать колхозы…А потом и тут колхозы. И тада поехали в лес, рубили березы и делали себе землянки. Там жили и другие люди, которые недовольны колхозами…» (Е.В. Цыганова, 1930 г.р.).

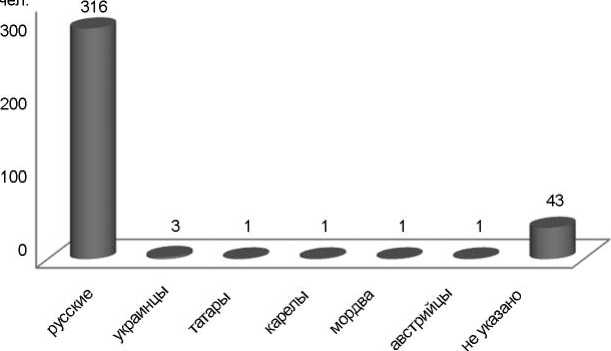

Деревня Ваничкино. Здесь, согласно данным похозяйственных книг, проживали 132 русских семьи, 10 украинских, 2 немецких, по одной марийской и эстонской (ОАСТАЧР) (рис. 2). В процессе интервьюирования выяснилось, что здесь было немало белорусских семей, которые «писались» русскими. Так, местного жителя А.М. Нечеухина (1922 г.р.), «чалдона» по происхождению, удивляли рассуждения сверстников, приехавших из Могилевской губернии: «Нет, наверное, надо ехать в Россию. Я там хоть буду у пана свиней пасти. А тут ужо что у вас в Сибири делать?» . О немногочисленных семьях немцев, эстонцев и марийцев местные жители, часть которых проживает теперь в г. Чулыме, вспомнить уже не могут.

Село Ужаниха (основано в 1874 г.). По материалам переписи 1926 г. здесь преобладали украинцы [Список населенных мест…, 1928, с. 80]. Однако похозяйственые книги 1925–1941 гг. свидетельствуют, что украинцы составляли только 29 % населения. О том, что в с. Ужаниха преимущественно жили украинцы, воспоминает В.И. Мяленко: «Вся свойская компания наших переселенцев из Украины, а это почти двадцать

Рис. 2. Этнический состав населения по данным похозяйственных книг Иткульского сельского совета д. Ваничкино за 1925–1941 гг. (ОАСТАЧР. Ф. 24. Оп. 3. Д. 1–10).

семей, в числе которых была семья Мяленко Афанасия, после длительного переезда наконец достигла своего конечного пункта следования. Теперь это место называется село Ужаниха Чулымского района Новосибирской области (ранее Томской губернии). Им посчастливилось в том, что они переехали и создали целую деревню» [2010, с. 66]. Экспедиционные исследования выявили потомков выходцев из Черниговской губернии. Интонации, лексика и особенности традиционной обрядовой культуры даже сегодня выдают в жителях бывших малороссов, «чистых украинцев» или, как называли их в Сибири, «хах-лов». Главной причиной долго сохранявшейся украинской специфики с. Ужаниха стало компактное проживание выходцев из одного места – Черниговской губернии.

Анализируемые материалы свидетельствуют о размытости этнического самосознания переселенцев к середине ХХ в., что нашло отражение в переписях и архивных документах разных лет. В Сибири белорусы и украинцы стремились влить- ся в культурную среду русских. Полевые материалы обнажают и тот факт, что с территорий Белоруссии и Украины переселялись не только этнические белорусы, украинцы, но и испокон веков проживавшие там русские.

Список литературы Трансформации этнического состава населения Причулымья в середине ХХ века

- Громыко М.М. Западная Сибирь в XVIII веке. -Новосибирск: Наука, 1965. -267 с.

- История Сибири. Сибирь в составе феодальной России. -Л.: Наука, 1968. -Т. 2. -358 с.

- Список населенных мест Сибирского края. -Новосибирск: Изд-во Сиб. краев. стат. комитета, 1928. -Т. 1: Юго-Западная Сибирь.

- Мяленко В.И. Переселенцы. -Кемерово: Кузбасс-вузиздат, 2010. -384 с.

- Фурсова Е.Ф. Календарные обычаи и обряды восточнославянских народов Новосибирской области как результат межэтнического взаимодействия (конец XIX-XX вв.). -Новосибирск: Агро, 2002. -286 с.

- Шнейдер А.Р. Округа и районы Сибирского края. -Новосибирск: Сибкрайиздат, 1930. -160 с.