Трансформация брака и рождаемость в России

Автор: Синельников Александр Борисович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Социология о проблемах рождаемости

Статья в выпуске: 2 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В России, как и в других развитых странах, число зарегистрированных браков уменьшается, а число сожительств и частота разводов увеличиваются. Шансы разведенных женщин на новый законный и прочный брак невелики. Повторные браки распадаются не реже, чем первые браки. Все это ведет к дальнейшему снижению рождаемости.В статье на данных выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, проведенного Росстатом РФ в 2017 г., показано, что женщины, состоящие в зарегистрированном браке, к концу репродуктивного возраста имеют больше детей, чем женщины, состоящие в незарегистрированных партнерствах. Женщины, состоящие в повторном законном браке, имеют больше детей, чем состоящие в первом браке. Но даже у них среднее число рожденных детей значительно меньше того минимума, который необходим для простого замещения поколений. Лишь одна из каждых пяти женщин репродуктивного возраста, у которых прекратился первый брак, на момент опроса состояла в законном браке. Среднее число детей у женщин, состоящие в незарегистрированных союзах больше, чем у никогда не состоявших в браке и у разведенных, но меньше, чем у замужних. Сомнения в надежности отношений с неофициальными партнерами приводят к откладыванию рождения детей.Демографическая политика в России до 2018 г. была направлена главным образом на стимулирование вторых и последующих рождений в уже существующих семьях, а не на создание новых семей. Только в 2018 г. были введены значительные пособия на первых детей в возрасте до полутора лет. Однако создание семьи начинается не с рождения ребенка, а со вступления в законный брак. По мнению автора, необходимо стимулировать регистрацию браков.

Первый брак, повторный брак, зарегистрированный брак, незарегистрированный брак, развод, число детей на 100 женщин, демографическая политика, законный брак

Короткий адрес: https://sciup.org/143173613

IDR: 143173613 | DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00013

Текст научной статьи Трансформация брака и рождаемость в России

ннотация.

В России, как и в других развитых странах, число зарегистрированных браков уменьшается, а число сожительств и частота разводов увеличиваются. Шансы разведенных женщин на новый законный и прочный брак невелики. Повторные браки распадаются не реже, чем первые браки. Все это ведет к дальнейшему снижению рождаемости.

В статье на данных выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, проведенного Росстатом РФ в 2017 г., показано, что женщины, состоящие в зарегистрированном браке, к концу репродуктивного возраста имеют больше детей, чем женщины, состоящие в незарегистрированных партнерствах. Женщины, состоящие в повторном законном браке, имеют больше детей, чем состоящие в первом браке. Но даже у них среднее число рожденных детей значительно меньше того минимума, который необходим для простого замещения поколений. Лишь одна из каждых пяти женщин репродуктивного возраста, у которых прекратился первый брак, на момент опроса состояла в законном браке. Среднее число детей у женщин, состоящие в незарегистрированных союзах больше, чем у никогда не состоявших в браке и у разведенных, но меньше, чем у замужних. Сомнения в надежности отношений с неофициальными партнерами приводят к откладыванию рождения детей.

Демографическая политика в России до 2018 г. была направлена главным образом на стимулирование вторых и последующих рождений в уже существующих семьях, а не на создание новых семей. Только в 2018 г. были введены значительные пособия на первых детей в возрасте до полутора лет. Однако создание семьи начинается не с рождения ребенка, а со вступления в законный брак. По мнению автора, необходимо стимулировать регистрацию браков.

лючевые слова:

первый брак, повторный брак, законный брак, зарегистрированный брак, незарегистрированный брак, развод, число детей на 100 женщин, демографическая политика.

Основная причина депопуляции (естественной убыли) населения и старения его возрастной структуры — неполное замещение поколений. Оно имеет место не только при однодетности, когда на одного ребенка приходится двое родителей и четверо прародителей (дедов и бабушек), но и при двухдетности, хотя и в меньшей степени. Даже если подавляющее большинство супружеских пар имеют потребность в двух детях, не все могут реализовать эту потребность. Одни женщины теряют способность к деторождению после первых родов, другие не решаются родить второго ребенка из-за плохих отношений с мужьями и по иным причинам.

С учетом соотношения полов среди новорожденных (105–106 мальчиков на 100 девочек), а также смертности в детских и молодых возрастах, для простого заме-

АО)1. Расчеты показали, что на 100 женщин 40–44 лет приходится 148 рожденных детей (в таком возрасте число детей практически является итоговым, с учетом уровня рождаемости в самом конце репродуктивного периода оно может составить не более 150:100), а на 100 состоящих в законном браке женщин данного возраста — 181 (для зарегистрированных первых и повторных браков, вместе взятых). Поправочный коэффициент: 181:148 = 1,22.

Критическое итоговое число детей на 100 замужних женщин: 210х1,22 = 256. Этот показатель может складываться из следующего условного распределения женщин по итоговому числу рожденных детей: 3% — бездетных, 12% — с одним ребенком, 30% — с двумя детьми, 40% — с тремя, 13% — с четырьмя и 2% — с пятью и более детьми. Но по данным РПН-2017 реальное распределение выглядит иначе (табл. 1).

Таблица 1.

Условное (необходимое для простого замещения поколений) и реальное распределение замужних женщин 40–44 лет по числу рожденных детей,%

Table 1.

Conditional (necessary for simple replacement of generations) and real distribution of married women aged 40–44 by the number of ever born children,%

|

Тип распределения |

Число рожденных детей,% |

Всего |

Число детей на 100 женщин |

|||||

|

ни одного |

один |

два |

три |

четыре |

пять и более |

|||

|

Условное |

3 |

12 |

30 |

40 |

13 |

2 |

100 |

256 |

|

Реальное |

3 |

34 |

46 |

14 |

2 |

1 |

100 |

181 |

Источник: расчеты автора по данным РПН-2017.

щения поколений критическое итоговое число рожденных детей должно составлять не менее 210 детей на 100 женщин, включая незамужних. В расчете на 100 замужних этот показатель должен корректироваться поправочным коэффициентом, который можно рассчитать по данным Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (РПН-2017), проведенного Росстатом во всех субъектах РФ (кроме Ненецкой автономной области, Республики Калмыкии, Магаданской области и Чукотского

Поскольку критическое среднее число детей на одну замужнюю женщину ближе к 3, чем к 2, то почти при любом условном распределении кроме фантастических вариантов с высокой долей (25% и более) многодетных семей с 5 и более детьми, которые «не вписываются» в современный образ жизни [1. С. 55–59; 2. С. 357–366], простое замещение поколений обеспечивается тогда, когда более половины полных семей, закончивших свое формирование, имеют не менее трех детей.

В данном примере условного распределения суммарная доля замужних женщин с тремя и более детьми составляет 55%, а в реальном—лишь 17%, т.е. в три раза меньше. Отсутствие у большинства семей потребности в трех детях — главная причина низкой рождаемости и депопуляции в России.

Модальным типом семьи для обеспечения простого замещения поколений должна быть трехдетная семья. Но реальный модальный тип — это двухдетная, т.е. малодетная семья, да и то лишь для замужних. Распределение по итоговому числу детей зависит от брачного статуса женщин (табл. 2).

На 100 женщин, состоящих в первом законном браке, приходится 177 детей. Модальный тип такой семьи — двухдет-ность (45%). На 100 женщин, состоящих в т.н. «гражданском», т.е. незарегистрированном браке, приходится 136 детей. Модальный тип таких семей — однодетность (46%). Они занимают промежуточное положение между законными супружескими парами и женщинами, никогда не состоявшими ни в законном, ни в «гражданском» браке. Модальный тип детности для этого брачного статуса — бездетность (57%). Остальные 43% все же родили детей (как правило, одного ребенка).

На 100 женщин, состоящих в законном повторном браке, приходится 198 детей. Это больше, чем в первом браке, но намного меньше уровня простого замещения поколений (256 детей на 100 замужних женщин). Модальный тип детности у них —

Таблица 2.

Распределение женщин 40–44 лет с разным брачным статусом по числу рожденных детей, в%

Table 2.

Distribution of women aged 40–44 with different marital status by the number of ever-born children,%

|

Брачный статус |

Всего женщин, % |

В том числе с количеством рожденных детей |

Всего детей на 100 женщин |

|||

|

0 |

1 |

2 |

3 и более |

|||

|

в первом зарегистрированном браке |

100 |

3 |

37 |

45 |

15 |

177 |

|

в первом незарегистрированном браке |

100 |

18 |

46 |

26 |

10 |

136 |

|

никогда не состояли в браке (зарегистрированном или нет) |

100 |

57 |

37 |

5 |

1 |

51 |

|

в повторном зарегистрированном браке |

100 |

5 |

23 |

48 |

24 |

198 |

|

в повторном незарегистрированном браке |

100 |

5 |

48 |

32 |

15 |

169 |

|

не состоят, но раньше состояли в зарегистрированном браке |

100 |

9 |

56 |

28 |

7 |

135 |

|

не состоят, но раньше состояли в незарегистрированном браке |

100 |

28 |

51 |

18 |

3 |

95 |

|

ВСЕГО |

100 |

11 |

44 |

34 |

11 |

148 |

|

в том числе с опытом прекращения брака |

100 |

9 |

50 |

31 |

10 |

146 |

Источник: Расчеты автора по данным РПН-2017.

двухдетность (48%). Трех и более детей родили 24% женщин. Их в два раза меньше, чем двухдетных и более, чем вдвое меньше, чем это необходимо для простого замещения поколений.

На 100 женщин, состоящих в повторном «гражданском браке», приходится 169 детей — меньше, чем в первом законном браке (177). Модальный тип детности для данного брачного статуса — однодетность (48%). По числу детей женщины, живущие с новым «гражданским» мужем, находятся почти посредине между теми, у кого повторный брак зарегистрирован и теми, у кого законный брак прекратился, а на момент опроса не было и «гражданского» супруга. На 100 женщин с этим брачным статусом приходится 135 детей. Модальный тип детности — однодетность (56%) — в данном случае это не только относительное, но и абсолютное большинство.

Еще ниже детность у женщин, которые в прошлом жили в «гражданском браке», а на момент опроса не состояли ни в каких формах «брачно-партнерского союза». На 100 таких женщин приходится лишь 95 детей, т.е. меньше одного ребенка на одну женщину. Модальный тип детности — од-нодетность (51%). Велика доля бездетных (28%). Женщины с данным брачным статусом занимают промежуточное положение между теми, которые когда-то имели законных мужей, но на момент опроса были одинокими, и теми, у кого никогда не было ни законных, ни «гражданских» супругов. Для этого брачного статуса дет-ность составляет лишь 51:100 — в 3,5 раза меньше, чем в первом зарегистрированном браке и в 4 раза меньше, чем в повторном законном супружестве. Большинство одиноких и разведенных матерей — однодетные [3. С. 24; 4. С. 83–84].

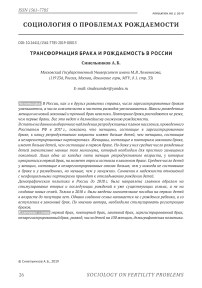

По мнению некоторых демографов распад браков в какой-то мере способствует повышению рождаемости за счет рождения детей в повторных браках [5]. Однако даже среди мужчин, имеющих опыт прекращения первого брака, лишь 29% состояли в новом законном браке, еще 18% — в «гражданском», а 52%, (более полови- ны) так и остались одинокими, т.е. не имели ни новых супруг, ни даже постоянных партнерш2. Среди женщин от 18 до 44 лет с опытом завершения первого супружества только у 19% были новые законные мужья, а у 12% — «гражданские» (рис. 1).

69% женщин репродуктивного возраста, имеющих такой опыт, не состояли на момент опроса ни в каких формах «брачно-партнерского союза». К 40–44 годам, т.е. к концу репродуктивного возраста, доля состоящих в законном повторном браке снижается до 17%, в «гражданском» — до 9%, а доля одиноких повышается до 74%. У женщин, имеющих детей, меньше шансов на повторный брак, чем у бездетных [6. С. 398], у вдов — меньше, чем у разведенных и разошедшихся. Но вдовы составляют 20% от суммарной численности одиноких женщин 40–44 лет, у которых прекратился первый брак, и не могут существенно понизить шансы на новое замужество по всей группе в целом.

Некоторые авторы объясняют неполную компенсацию разводов повторными браками тем, что не все мужчины и женщины создают новую полную семью сразу после распада первой семьи, т.е. их статус разведенных является временным [7. С. 81]. Но и второй брак не всегда сохраняется до конца жизни. Вероятности распада первого и повторного супружеского (или партнерского) союза примерно одинаковы [8. С. 76–77]. К тому же, многие разведенные находят себе новых спутников жизни, «уводя» чужих супругов.

Высокая доля одиноких среди мужчин и женщин, переживших прекращение первого брака, объясняется тем, что в их число входят не только люди, которые не смогли или не захотели вступить во второй брак, но также и те, у кого этот новый брак тоже распался.

На 100 женщин с опытом прекращения первого брака (включая как состоящих, так и не состоящих в новом законном или «гражданском» браке) приходится 146 детей (табл. 2). Это намного меньше, чем у женщин, чей первый брак сохранился до выхода из репродуктивного возраста, т.е. до 40–44 лет (177:100). Негативный репродуктивный эффект послеразводного безбрачия у большинства разведенных женщин явно перевешивает позитивный эффект повторных браков у меньшинства, которому удалось создать и сохранить новые полные законные семьи. Вступление в повторный «гражданский брак» такого эффекта не дает — среднее итоговое число детей в таких семьях меньше, чем у первобрачных пар.

В число рожденных детей входят все дети, как от этого брака, так и от предыдущих браков, а также от связей, которые сами матери браком не считают. В анкете исследования РПН-2017 был вопрос о том, все ли дети рождены от этого брака (варианты ответа — ДА, т.е. «все» и НЕТ, т.е. «не все»). К сожалению, не был предусмотрен ответ «никто». Для семей с двумя и более детьми ответ НЕТ может означать, что кто-то из детей — от этого брака, а кто-то — нет, либо что от этого, т.е. последнего, брака вообще никто не родился. Однозначно

Рис. 1. Распределение мужчин и женщин с опытом прекращения первого брака по брачному статусу на момент опроса,%

(Из-за округлений сумма долей может отличаться от 100%).

-

Fig. 1. Distribution of men and women with experience of the first marriage termination by marital status at the time of the survey,%

Источник: расчеты автора по данным РПН-2017.

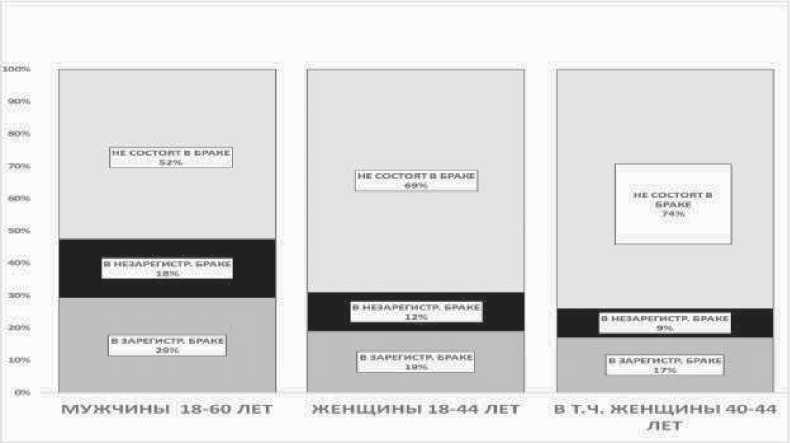

Рис. 2. Доля никогда не рожавших или родивших одного ребенка не от этого брака (партнерства), в% к числу женщин 40–44 лет, состоящих в зарегистрированном или незарегистрированном браке.

-

Fig. 2. The share of women who never gave birth or gave birth to one child not from the current marriage (partnership), as% of the number of women aged 40–44 in registered marriage or unregistered partnership.

Источник: расчеты автора по данным РПН-2017. определить можно только происхождение единственных детей. Но и по таким данным видно, что от многих повторных браков, особенно если они не зарегистрированы, вообще никто не рождается (рис. 2).

Среди женщин 40–44 лет, состоящих в первом законном браке, 3% никогда не рожали, а 1% — родили по одному ребенку от добрачных связей (не с будущими мужьями). Т.е. 4% законных первых браков не дали никакого потомства. Это немного, но данный показатель для женщин этого же возраста, состоящих в повторном законном браке, достигает уже 22% (5% бездетных и 17% — с одним ребенком не от этого мужа).

Как это ни странно, но среди их ровесниц, состоящих в первом незарегистрированном браке, показатель еще выше — 32%, т.е. треть от общего их числа. 18% этих женщин вообще никогда не имели детей, а 14% — родили по одному ребенку не от нынешних партнеров, которых они считают своими первыми «гражданскими мужьями», а от кратковременных связей или от бывших сожителей, отношения с которыми эти женщины не рассматривают как брак, хотя бы и незарегистрированный.

Самый высокий показатель «репродуктивной неэффективности» брачных (или партнерских) союзов — у женщин 40– 44 лет, состоящих в «незарегистрированном повторном браке». Почти половина из них — 47% либо никогда не имели детей (5%), либо родили по одному ребенку не от этого брака (42%). Если учесть, что еще 6% из них имеют по одному ребенку от нынешних «гражданских мужей», то суммарная доля бездетных и однодетных среди женщин с данным брачным статусом превышает половину от общего их числа (53%).

Все эти оценки «репродуктивной неэффективности» весьма занижены, так как из-за формулировки вопроса и вариантов ответа на него в анкете РПН-2017 среди женщин с несколькими детьми нельзя выделить тех, у кого все дети не являются родными для мужей или партнеров.

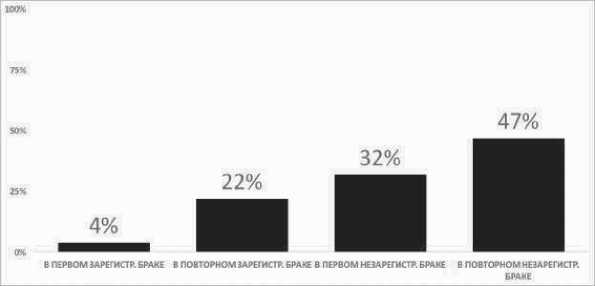

Лишь немногие из женатых мужчин (8%) откладывают рождение детей из-за сомнений в прочности отношений с законными супругами (рис. 3). Но среди мужчин, состоящих в «гражданском» браке откладывание рождения детей из-за сомнений в надежности отношений с партнерами происходит почти в шесть раз чаще — в 46% случаев. Аналогичные показатели у женщин составляют 13% для замужних и 46% для состоящих в «гражданском браке», т.е. в три с половиной раза чаще, чем в ситуации, когда брак зареги- стрирован. Подобные различия в зависимости от наличия или отсутствия брачного свидетельства характерны как для первых, так и для повторных браков.

Рис. 3. Доля респондентов, откладывающих рождение детей из-за неуверенности в прочности брака (партнерства), в% к числу мужчин и женщин, ответивших на данный вопрос.

-

Fig. 3. The share of respondents postponing the birth of children due to doubts in the stability of marriage (partnership), as% of the number of men and women who answered this question

Источник: Расчеты автора по данным РПН-2017.

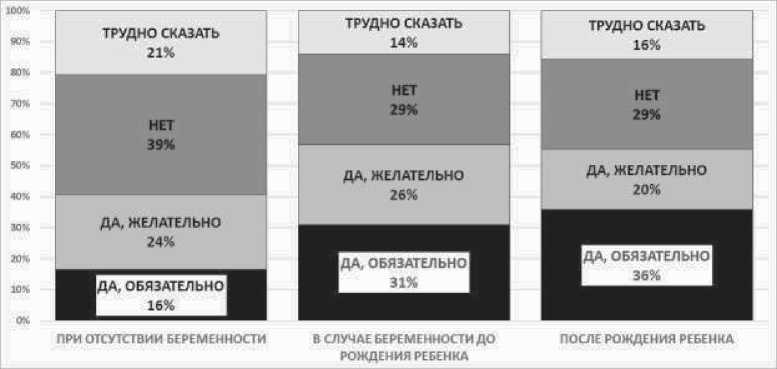

В 1972 г. Дарский Л. Е. писал: «заключение брака часто представляет собой процесс, растянутый во времени» [9. С. 47], т.е. пара какое-то время живет вместе, а потом регистрирует свой союз в ЗАГСе. С тех пор этот сценарий вступления в брак стал более массовым и социально приемлемым, как переходный период между одиночеством и нормальной семейной жизнью с законным супругом. По степени достижения целей, ради которых создается семья (избавление от одиночества, достижение счастья, рождение детей) сожители находятся между холостыми (незамужними) и женатыми (замужними) [10]. Но далеко не всегда это промежуточное положение является переходным этапом на пути к законному браку. По данным РПН-2017, даже в случае рождения ребенка лишь 36% женщин, состоящих в «незарегистрированном браке», намерены обязательно зарегистрировать его (рис. 4).

Это не означает, что все остальные жен- щины, состоящие в «незарегистрированном браке», категорически против его регистрации. 20% из них считают, что при таких обстоятельствах регистрация брака желательна, 29% твердо заявляют, что даже и в этом случае не будут регистрировать брак, а 16% затрудняются ответить на этот вопрос3.

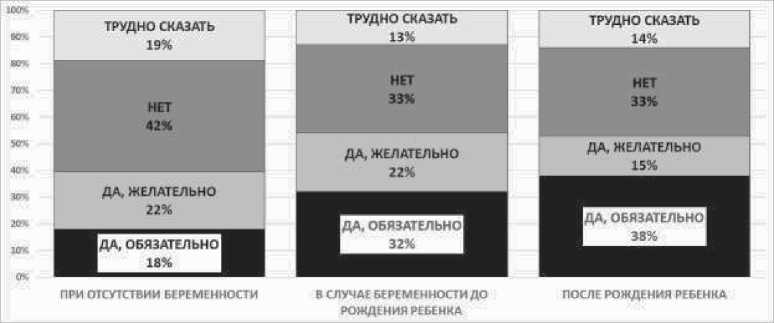

Намерения мужчин, состоящих в «незарегистрированном браке», относительно его регистрации очень близки к намерениям женщин с тем же брачным статусом (рис. 5). Как правило, гендерные различия не выходят за пределы статистической погрешности.

В России, как и в других развитых странах, на смену традиционному единобрачию (моногамии) приходит многобрачие (полигамия). Разумеется, речь идет не

Рис. 4. Намерения женщин, состоящих в незарегистрированном браке, зарегистрировать его

-

Fig. 4. Intention of women in unregistered partnership to register it as marriage

Источник: рисунок построен по материалам РПН-2017 (табл. 11, 12). [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/RPN17/index.html (дата обращения: 21.03.2019)

(Из-за округлений сумма долей может отличаться от 100%).

Рис. 5. Намерения мужчин, состоящих в незарегистрированном браке, зарегистрировать его.

-

Fig. 5. Intention of men in unregistered partnership to register it as marriage

Источник: график построен автором по данным РПН-2017. (Из-за округлений сумма долей может отличаться от 100%).

о параллельной полигамии (многоженство и многомужество), а о последовательном многобрачии, когда мужчины и женщины вступают в брак по нескольку раз, как правило, при жизни бывших супругов. В данном контексте понятие «многобрачие» тесно связано с брачно-семейным плюрализмом, т.е. с многообразием и социальной приемлемостью различных форм семьи, брака и брачно-семейного статуса (зарегистрированный брак, «гражданский брак», первичное и вторичное безбрачие, внебрачное материнство, добровольная бездетность, полное одиночество) [11. С. 11; 12. С. 78–80; 13. С. 18].

Мнение С. В. Захарова, Е. В. Чуриловой и В. Агаджаняна о положительном воздействии многобрачия на рождаемость [5] представляется отчасти обоснованным, но только в отношении законных повторных браков, которые отличаются самым высоким процентом двухдетности. Однако и в этих семьях преобладает двухдетная, а не трехдетная модель семьи. Поэтому и при фантастическом сценарии перехода всего мужского и женского населения к последовательному многобрачию с регистрацией всех браков не будет обеспечено простое замещение поколений. В действительности же в законном повторном браке состоят менее трети мужчин и менее пятой части женщин репродуктивного возраста, у которых прекратился первый брак.

Что же касается «гражданских» браков, то для них характерна более низкая дет-ность, чем в законных браках. Даже в повторных «гражданских браках» более половины женщин 40–44 лет либо не имеют детей, либо имеют только одного ребенка, причем почти все эти единственные дети рождены от бывших мужей или сожителей.

Многобрачие и многообразие разных форм семьи и брака не решают проблему неполного замещения поколений, которая, в свою очередь, приводит к старению населения. Различия по среднему числу детей в зависимости от очередности брака и наличия или отсутствия его регистра- ции не выходят за рамки малодетности. Можно согласиться с мнением В. А. Борисова, что проблему повышения рождаемости, от чего зависит уровень замещения поколений и степень старения населения, лучше решать при сохранении традиционной формы брачного союза [14. С. 208], т.е. единобрачия, как нормативного типа семьи.

Демографическая политика в России до недавнего времени была направлена главным образом на стимулирование вторых и последующих рождений в уже существующих семьях. Предполагалось, что стимулировать создание новых семей не имеет смысла: в первый брак и так вступают почти все здоровые мужчины и женщины, причем у подавляющего большинства супружеских пар рождается хотя бы один ребенок. Исключений из этого правила было немного. По данным РПН-2017 лишь 3% среди женщин 40–44 лет, состоящих в законном первом браке, никогда не рожали (в повторном браке — 5%). Чаще всего отсутствие детей вызвано проблемами с репродуктивным здоровьем. Поэтому в данном отношении меры материального стимулирования рождаемости не имеют особого смысла.

В советское время показатели вступления в первый законный брак и рождения первенцев были стабильными и очень высокими. Сокращение рождаемости происходило за счет вторых и последующих детей. Однако демографический кризис 1990-х годов связан также и с резким падением частоты заключения браков, что сопровождалось значительным уменьшением показателей первых рождений [4. С. 62– 66, 151–152]. Тем не менее, закон о материнском капитале, принятый в 2006 г., предусматривал предоставление этого капитала матерям, родившим второго ребенка после 1 января 2007 года. Те, у кого вторые дети родились до 2007 г., могли получить капитал только на третьего или четвёртого и т.д. ребенка, если он родился в 2007 г. или позже. В любом случае федеральный материнский капитал предоставляется только один раз, хотя стиму- лировать надо рождение нескольких детей в подавляющем большинстве семей. Это объясняется не демографическими соображениями, а ограниченностью государственных бюджетных средств.

Правда, впоследствии в большинстве субъектов РФ были введены региональные материнские капиталы для семей, в которых родился третий ребенок. Но их размеры в несколько раз меньше федерального материнского капитала, хотя для обеспечения простого замещения поколений сильнее всего не хватает семей с тремя и более детьми. Но в наше время следует стимулировать уже и первые рождения, показатели по которым намного ниже возможного максимума.

С 1 января 2018 г. были введены пособия на первого ребенка в возрасте до полутора лет для семей, в которых душевой денежный доход не превышал 1,5 региональных прожиточных минимумов. Размер пособия в 2018 г. в разных регионах РФ составлял от 8 до 22 тысяч рублей, а в среднем по стране — около 11 тысяч. Пособие на второго ребенка установлено в таком же размере, как и на первого. Разница состоит в том, что пособие на второго ребенка выплачивается из средств материнского капитала, а на первого ребенка этот капитал не предоставляется.

С 1 января 2020 г. ценз, дающий право на пособие, будет повышен до двух региональных прожиточных минимумов. Это даст право на его получение примерно 70% семей, в которых рождаются первые и вторые дети [15]. Это очень целесообразная, хотя и сильно запоздавшая мера демографической политики. Первые два года после появления первенца семья находится в тяжелых условиях. Пока молодые супруги не имели детей, у них было время и деньги на отдых и развлечения. Когда рождается первый ребенок, свободного времени вообще не остается, во всяком случае, у матери. Кроме того, в такое время доходы семьи резко сокращаются, потому что мать надолго перестает работать. А расходы намного увеличиваются — правильный уход за маленькими детьми стоит больших денег. Столкнувшись с этими трудностями, многие молодые супруги, которые прежде собирались иметь нескольких детей, решают ограничиться одним. Недавно введенные пособия на первых детей несколько облегчают жизнь родителей хотя бы в материальном аспекте. Это может иметь определенный демографический эффект.

Пособия на первых детей следовало ввести еще в 1990-х годах, когда частота их рождений стала снижаться, а возраст матери при рождении первенца начал повышаться. Откладывание первых рождений стало широко распространенной практикой, как для законных, так и особенно для «гражданских» супругов, многие из которых регистрируют свой брак только после наступления беременности. Впрочем, как показывают данные РПН-2017, даже в случае рождения детей, далеко не все «гражданские» супруги оформляют свой союз в ЗАГСе (рис. 4 и 5).

Снижение числа первых рождений тесно связано с уменьшением числа браков. Некоторые демографы считают, что уменьшение числа законных браков и высокая частота их распада при низкой степени компенсации разводов повторными зарегистрированными браками означает не кризис, а модернизацию социального института семьи вообще и брака, как основы семьи [13. С. 18]. По их мнению, эта модернизация выражается в переходе значительной части населения от законных браков к неофициальным «партнерским союзам» и от преобладающего единобрачия к многобрачию, как официальному, так и неофициальному, однако это не оказывает негативного влияния на рождаемость, и даже может влиять на нее позитивно, за счет рождения детей в повторных браках и вне зарегистрированного брака [5].

* * *

Данные, приведенные в этой статье, показывают, что женщины, состоящие в законных повторных браках, к концу репродуктивного возраста действительно имеют несколько больше детей, чем состоящие в законном первом браке. Но лишь одна из пяти женщин, имеющих опыт прекращения первого брака, создает новую полную законную семью, которая сохраняется до выхода из репродуктивного возраста. У женщин, состоящих в так называемых незарегистрированных повторных браках, итоговое число рожденных детей меньше, чем у состоящих в первом законном браке. Еще меньше детей (в среднем) имеют те женщины, у которых первая семья распалась, а новую создать не удалось или она тоже не сохранилась. А самые низкие показатели детности — у женщин, которые никогда не были замужем. Некоторые из них рожают, но, как правило, один раз.

Если семья — это дом, то брак — его фундамент, а дети — первые, вторые и все последующие — этажи, построенные на этом фундаменте. По данным исследования «Религия-семья-дети», проведенного кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ им.

М. В. Ломоносова в 2003–2006 гг. и охватившего 1085 респондентов, у 93% из них семейный образ жизни в большой или в очень большой степени ассоциируется с наличием законного супруга [6. С. 521]. Строить дом на непрочном фундаменте или увеличивать этажность столь шаткого здания рискованно. Данные РПН-2017 показывают, что неуверенность в прочности отношений с гражданскими мужьями и женами приводят к откладыванию рождения детей в несколько раз чаще, чем аналогичные сомнения в отношениях с законными супругами.

Диапазон мер демографической политики в России расширился. В настоящее время к ним относится также и стимулирование рождения первенцев. Следует расширить этот диапазон еще больше, чтобы стимулировать вступление в законный брак, как первый шаг к созданию семьи. Пропустить этот шаг — то же самое, что строить дом без фундамента.

Список литературы Трансформация брака и рождаемость в России

- Ачилъдиева Е. Ф., Синельников А. Б. Многодетная семья в современной России // Семья в России. - 1994. - № 2. - С. 55-59.

- Фамилистические исследования. Том 2. Миллион мнений о семье и о себе / Отв. ред. А. И. Антонов. - М.: КДУ, 2009. - 380 с.

- Синельников А. Б. Новые тенденции структурных изменений семьи // Семья в России. - 1996. - № 2. - С. 17-29.

- Население России 2015: двадцать третий ежегодный демографический доклад / Отв. ред. С. В. Захаров - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. - 360 с.

- Захаров С. В., Чурилова Е. В., Агаджанян В. Рождаемость в повторных союзах в России: позволяет ли вступление в новый супружеский союз достичь идеала двухдетной семьи? // Демографическое обозрение. - 2016. - Т. 3. - № 1. - С. 35-51. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://demreview.hse.ru/article/view/1762/2485 (дата обращения 31.03.2019).