Трансформация человеческого капитала в условиях коэволюции человеческого разума и искусственного интеллекта

Автор: Аграпонова Наталья Леонидовна

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) @vestnik-rsias

Рубрика: Гуманитарные науки, проблемы образования

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена рассмотрению проблематики трансформации человеческого капитала в условиях активного развития искусственного интеллекта. Автором наглядно описаны направления трансформации традиционной организации образовательного процесса в условиях возросшей долди онлайн обучения и цифровизации процесса выбора индивидуальтной траектории обучения индивида рассмотрена роль преподавателя в современных условиях с позиции формирования культуры и личностного развития обучающегося. Освещены основные виды рисков, с которыми могут сталкиваться обучающиеся в условиях, по сути, перехода от традиционного образовательного процесса к процессу обучения, базирующемуся на технологиях искусственного интеллекта.

Человеческий капитал, искусственный интеллект, цифровизация, образовательный процесс, обучающийся, индивидуальная траектория, осознанность, культура, личностное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/143184542

IDR: 143184542

Текст научной статьи Трансформация человеческого капитала в условиях коэволюции человеческого разума и искусственного интеллекта

Современная система образования столкнулась с необходимостью актуализации требований к человеческому капиталу вследствие высоких темпов информатизации общества, существенному росту знаний и движению в сторону обучающегося общества. Вполне вероятно, что цифровая трансформация системы образования поможет преодолеть отрицательный настрой относительно действующей системы образования и сформировать новую, соответствующую вызовам времени, систему формирования капитала знаний.

В результате активного развития искусственного интеллекта, в образовательной среде активно развиваются новые типы образовательных сред и ресурсов, баз знаний, а также электронных систем обучения. Быстрыми темпами развивается рынок образовательных услуг, по предварительным оценкам экспертов, в ближайшие 10 лет объем рынка может превысить отметку в 100 млрд долл., где рынок России может составить порядка 5% [8].

Факторами, сдерживающими рост рынка образовательных услуг, являются: дефицит кадров, низкий уровень подготовки учебных материалов и недостаточный уровень квалификации преподавательских кадров.

Активное продвижение искусственного интеллекта и нейротехнологий в образовательную сферу происходит под влиянием законов рынка, за период с 2015–2018 гг. расходы на использование искусственного интеллекта росли активнее, чем затраты на какие-либо иные технологии в области, увеличившись более чем в 7 раз [8].

По мнению экспертов, одним из направлений применения искусственного интеллекта может стать помощь в построении человеком собственной траектории развития, при этом процесс массовой передачи знаний и навыков будет реализовываться преимущественно в формате онлайн, либо в смешанном формате, что неизбежно приведет к удорожанию классического образования в очном формате и переход его в категорию доступного для «меньшинства».

Период пандемии с активным продвижением дистанционных образовательных технологий наглядно продемонстрировал рост востребованности онлайн-образования, проявив при этом и оборотную сторону процесса, а именно, — рост недовольства качеством дистанционного формата образования. Существует также точка зрения о том, что продвижение искусственного интеллекта и нейротехнологий приводит к «расчеловечиванию», утрате смысловых ориентиров воплощения человека, снижению качества человеческого капитала [6]. Цифровизация сферы образования является причиной виртуализации сознания, приводит к нерациональной трате самого ценного-временного ресурса индивида, и как следствие, приводит к снижению уровня образования и социализации индивида. Качество человеческого капитала, безусловно, снижается, при реализации цифрового образовательного процесса.

К положительным сторонам трансформации человеческого капитала в условиях возросшей информационной нагрузки можно отнести способность к работе в многозадачном режиме, а также формирование навыка работы и обучения в высокой плотности информационного потока, что обусловлено длительным пребыванием молодежи в виртуальной реальности. Однако, ключевым, по нашему мнению, негативным аспектом воздействия развития искусственного интеллекта на человеческий капитал является безвозвратная утрата человеком самого ценного ресурса-временного.

Активизация процессов жизни «здесь и сейчас» порождает фрагментарное, разрывное восприятие реальности, клиповое мышление, трудности с восприятием реальности и запоминанием, мир воспринимается мозаично, многовариантно. Смысл личностного развития воспринимается динамично, что, в свою очередь, в условиях трансформации цифрового образования может привести к падению качества образования вследствие роста психологических и физиологических трудностей, с которыми ежедневно сталкивается современное молодое поколение.

Таким образом, в настоящее время мы становимся свидетелями формирования новой образовательной реальности, наполненной цифровыми инструментами, информационными ресурсами, а также передовыми технологиями искусственного интеллекта, оборотной стороной которой являются новые риски и угрозы для развития человеческого капитала. Формальная интерпретация образовательного процесса вытесняет педагогическую рефлексию, вопросы возможности передачи от преподавателя (учителя) искусственному интеллекту функционала по управлению образованием остаются открытыми, поскольку до конца не проанализированы риски и не выявлены максимально безопасные для человека условия применения в образовательном процессе искусственного интеллекта [3].

На сегодняшний день, учитывая сложившиеся тенденции в части организации образовательного процесса, можно выделить следующие направления возможного перераспределения функционала управления от преподавателя (учителя) цифровым технологиям:

-

1. Обеспечение непрерывного образования индивида с целью целенаправленного наращения человеческого капитала, накопления профессионального и жизненного опыта. Данное направление развития образовательного процесса требует создание условий

-

2. Активация саморазвития индивида через призму внедрения цифровых технологий.

выбора индивидом множества гибких траекторий, адаптированных под конкретный запрос и обеспечивающих обучающемуся выбор собственного пути развития.

Смещается фокус мотивации и снижается уровень внешнего управления процессом обучения индивидом. Избыток информации в сети интернет приводит к созданию условий для самостоятельного поиска информации, росту самоорганизации в части решения образовательных задач. При правильном построении процесса саморазвития происходит расширение кругозора обучающегося, наращивается профессиональный опыт. Однако, на текущий момент, минимальное количество молодежи готово к неформальному образованию и смещению контроля извне на самоконтроль. Рядом ученых уже проведены исследования и доказана необходимость сопровождения преподавателем учебного процесса студентов путем воздействия на их личностнопрофессиональное развитие.

Следует выделить четыре ключевых направления педагогического сопровождения образовательного процесса, без которых невозможно формирование и развитие человеческого капитала обучающегося:

-

1. Направляющее — помощь преподавателем в выборе пути достижения цели.

-

2. Мотивационно-стимулирующее — удержание концентрации внимания обучающегося, вовлеченности.

-

3. Оптимизирующее — достигается за счет рефлексии, помощи в саморегуляции обучающегося.

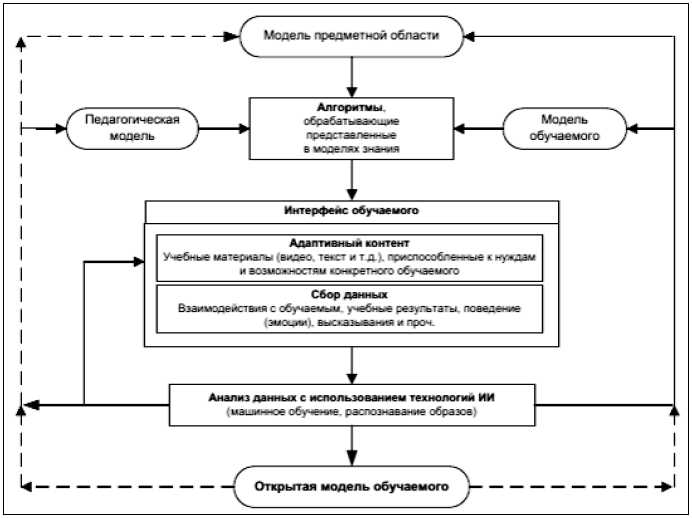

В условиях традиционного образовательного процесса преподаватель (учитель) частично обеспечивает персонализированный подход к организации образовательного процесса по средством разно уровневых, многовариантных задач, фактически же индивидуализированный подход реализуется в репетиторстве, предполагающем адресный, целенаправленный контакт между учителем и обучающимся. Внедрение цифровых инструментов позволяет преодолеть проблему ограниченности ресурса преподавателя (учителя) и в режиме реального времени, в процессе проведения учебного занятия, наладить процесс индивидуализированной работы в группе (см. рис. 1).

В условиях быстрых темпов цифровой трансформации создание цифровых двойников в области образования становится перспективным направлением, особая роль отводится диагностике психо-эмоционального состояния обучающихся, ложащейся в основу определения индивидуальной образовательной траектории.

Активное внедрение в образовательную среду искусственного интеллекта влечет за собой ряд рисков, одним из которых является риск снижения качества обучения, поскольку цифровая среда выстраивает совершенно новую, отличающуюся от классического подхода, архитектуру процесса образования.

Содержание образования представляет собой, в первую очередь, развитие осознанности у обучающего- ся, формирование принципов, средств и способов взаимодействия, направленных на конечный результат- осознанный выбор ценностных ориентиров.

Следует различать процессы знакомства с новой информацией и знакомство с преподавателем, как проводником новых знаний. Именно преподаватель помогает распаковать скрытые возможности обучающегося и выступить мотиватором к получению знаний и умений. В свою очередь, отсутствие обратной связи, элемента «поддержки» внешней стороной, когда получение знаний происходит не в одиночестве, мгновенно приводит к снижению мотивации и вовлеченности обучающихся в образовательный процесс. Для минимизации рисков снижения мотивации обучающиеся, современная образовательная среда активно призывает

Рис. 1. Возможный вариант схемы обучающей системы с использованием искусственного интеллекта [7].

компенсировать как раз технологическими наработками с применением искусственного интеллекта, такими как геймификация процессов, дополненная виртуальная реальность, внедрение различных приложений и пр.

Но, давайте разберемся, каково же истинное влияние на мотивационную составляющую обучающегося активного применения цифровых технологий. С одной стороны, как уже было сказано выше, внедрение в образовательный процесс мультимедийных средств, позволяет частично «компенсировать» дефицит мотивации при отсутствии/недостаточном контакте с преподавателем. Однако, оборотной стороной является резкий спад когнитивной самостоятельности обучающихся, вызванный расширенными цифровыми «возможностями» копирования, порождающий в свою очередь утрату глубины содержания образовательного процесса, а также утрату навыка формирования осознанности. Также существуют риски сбора неполной конфиденциальной информации обучающихся (по успеваемости, личным лекционным записям и прочее), что приводит к неполной, либо, что еще хуже, недостоверной оценке обучающихся на итоговой аттестации.

Нельзя упускать из вида и возможные риски личностного развития. Для развития культуры обучающихся, в частности, предпринимательской культуры, исключительно важно сформировать благоприятные условия, способствующие формированию позитивного мышления обучающегося, стремления к саморазвитию, а главное, осознанному восприятию реальности и себя как такового, своих намерений и желаний. Такие качества личности, как целеустремленность, гибкость, многозадачность, воля, панорамность мышления и готовность брать на себя ответственность формируются в процессе образования под воздействием как внешних условий, так и социальной составляющей, где ключевая роль отводится прямому контакту и сотрудничеству преподавателя со студентом.

Отказ от традиционного образовательного процесса в пользу цифрового может привести к неблагоприятным последствиям в личностном развитии индивида, а именно: социально-психологическом, эмоциональном, мотивационном и регулятивном.

Цифровые технологии, активно внедряемые в образовательный процесс, приводят к замедлению развития социальных навыков обучающихся: риторики, публичного выступления, коммуникации, командообразования, лидерства. Как и было уже отмечено ранее, весьма затруднительно при организации электронного обучения соблюсти ту грань саморазвития и внешнего управления, когда обучающийся находится не в позиции обучаемого, которому извне выдаются пошаговые инструкции действий, а обучающегося, с высоким уровнем осознанности и саморегулирования [4].

Одной из ключевых задач образовательного процесса является личностное развитие обучающегося, выражающееся, прежде всего, в формировании субъективной картины мира и системы жизненных ценностей и ориентиров. И виртуализация процесса обучения, в данном случае, выступает отнюдь не помощником в формировании системы ориентиров, а напротив, представляет картину мира разрозненно, мозаично, предполагая многовариантность развития событий, порождаемую огромным массивом информации и виртуализацией окружающего мира. Проживая ситуацию, решая конкретную проблему, обсуждая в живом диалоге конкретные причинно-следственные связи цепочки событий, можно выработать

Рис. 2. Возможные риски при внедрении искусственного интеллекта в образовательный процесс.

правильные ценностные ориентиры у обучающегося, иного пути, к сожалению, — нет. Формирование системы «подсказок», цифровых ассистентов или персонифицированных треков, разработанных искусственным интеллектом, вырождают способность у индивида развить в себе соответствующую функцию. Логическим следствием является процесс деградации. Развитие интернет-про-странства, перевод жизнедеятельности обучающегося в цифровой мир, ведет к снижению психологического благополучия индивида. Подрывается основа удовлетворения таких базовых потребностей человека, как: самоудовлетворение, признание, самореализация вследствие недостатка эмоционально окрашенного общения преподавателя с обучающимся.

Блокируются чувства сопричастности, нарастает тревожность и снижается уверенность в себе в результа- те длительного пребывания в цифровой среде при отсутствии прямого общения и обмена эмоциональными ресурсами.