Трансформация диспозиции гендерной власти в современных семьях как фактор институциональных изменений

Автор: Базуева Елена Валерьевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 4 (34), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье синтез инструментария институциональной теории и синергетики применен к анализу необходимости оптимизации действующей в современной экономике России системы институтов гендерной власти. Известно, что результативность функционирования проектируемых институтов определяется потребностью в таких изменениях у экономических агентов. В этой связи внимание автора сосредоточено на изучении процессов трансформации традиционного типа диспозиции гендерной власти в российских семьях. Установлено, что для них характерно движение к более равномерному распределению функций по организации домашнего хозяйства. В результате в настоящее время в семьях наряду с традиционным типом гендерной власти выделены эгалитарный, когда учитываются интересы обоих супругов, наблюдается симметрия при распределении домашних обязанностей, и переходный (промежуточный) варианты гендерных взаимодействий между супругами. Для определения эффективности воспроизводства данных типов гендерной власти в условиях современной экономики семья была рассмотрена в качестве закрытой и открытой системы. В первом случае на основе использования постулатов синергетики выделены два возможных типа гендерного взаимодействия в семье: согласованный - при условии когерентности условий диспозиций власти, определяемых институтом власти в лице ее главы и институтом внутренней власти, и несогласованный. С этих позиций традиционный и эгалитарный типы отнесены к согласованным. В переходном типе возможны оба варианта взаимодействий. Определено количество семей, в которых реализуется каждый тип гендерного взаимодействия между супругами. Установлено, что в российских семьях усиливается процесс рассогласования диспозиции гендерной власти. Представление семьи в качестве открытой системы с внешними факторами воздействия позволило определить, что данная тенденция обусловлена некогерентностью целей функционирования институтов гендерной власти в семье и институтов гендерной власти, находящихся на более высоких уровнях иерархии: власть социального окружения, власть организации, власть государства и региона. В таких условиях все основные механизмы, необходимые для институционализации норм поведения - устойчивости, координации, сопряжения, обучения и инерции, не соблюдаются, что подтверждает необходимость и готовность экономических агентов к модернизации системы институтов гендерной власти в экономике России.

Система институтов, институциональные изменения, институты гендерной власти, гендерные отношения в семье

Короткий адрес: https://sciup.org/147109622

IDR: 147109622 | УДК: 330.837:

Текст научной статьи Трансформация диспозиции гендерной власти в современных семьях как фактор институциональных изменений

Как было выявлено нами в [3, 5, 6], действующая в России система институтов гендерной власти 1 имеет очень низкое качество, не отвечает требованиям современной экономики и снижает эффективность функционирования всей социальноэкономической системы. Следование установленным данной системой стандартам поведения (институциональным ролям) высокозатратно для экономических агентов на всех ее уровнях [2]. Все это обусловливает необходимость модернизации действующей системы институтов гендерной власти в направлении повышения степени ее эгалитарности 2 .

На наш взгляд, для более точного определения возможных направлений оптими- зации данной институциональной системы необходимо использовать накопленный в экономической теории инструментарий анализа институциональных изменений.

В этой связи напомним, что в настоящее время «существует значительное число различающихся в деталях структуризации процесса институционального проектирования», большинство из которых представляет собой частный случай общей логики процесса принятия решений и его принципов (см., например: [25, с. 18]).

На этом фоне выделяется подход О.С. Сухарева, который считает, что процесс институционального планирования должен быть основан на следующих принципах (критериях): установка цели; определение области приложения усилий; функциональное разнообразие; издержки действия институтов и агентов, возникающие при введении новых институтов; время функционирования института и время до его изменения, замещения, упразднения или коррекции; устойчивость к внешним изменениям и устойчивость к самопроизвольным мутациям, а также монетарное наполнение функционирования вводимого института.

Причем последний принцип – это не то же самое, что затраты на функционирование института, а скорее приращение монетарных возможностей, которые возникают или не возникают при введении данного института, или потребная величина денежного обеспечения в единицу времени, необходимая для наиболее эффективного функционирования института [24, с. 109].

Заметим, что приведенные выше критерии институционального планирования фактически соответствуют набору качественных характеристик эффективного функционирования института, иными словами, его функциональности. Не случайно автор уточняет, что применение данных принципов позволит снизить число и глубину дисфункций в экономике. Поэтому одним из начальных этапов институционального планирования должно быть «определение исходного институционального качества системы, степени ее дисфункциональности по базовым институтам (правилам), а также уточнение потребности в каких-то изменениях, институтах, включая и возможность заимствования институтов, перенесения их из иной социально-экономической среды» [24, с. 110].

Данный подход к этапам институционального проектирования был использован и в нашем исследовании. Уровень качества действующей в России системы институтов гендерной власти и издержки, связанные с ее функционированием для экономических агентов на всех ее уровнях, были изучены в ранее опубликованных наших работах [2–6], поэтому в этой статье мы подробнее остановимся на определении экономических агентов и величины их спроса на внедрение системы институтов гендерной власти эгалитарного типа. Подчеркнем, что согласно логике процесса институциональных изменений, предложенной Д. Нортом и развиваемой в настоящее время представителями институциональной экономической теории, именно степень совпадения намерений реформаторов в создании новых институтов и убеждений экономических агентов будет определять результативность функционирования проектируемого института [18, с. 80-93].

В этой связи напомним, что в современной экономике России максимальная степень концентрации гендерной власти достигается на нижних уровнях иерархии системы институтов гендерной власти – в институте власти семьи в лице ее главы и институте внутренней власти (см. об этом подробнее [3]). Не случайно экономику семьи называют самым «гендеризиро-ванным социальным пространством» с наивысшей степенью взаимозависимости мужчин и женщин друг от друга, обусловленной их брачным статусом или кровным родством [16, с. 97].

Однако, как справедливо отмечал Э. Тоффлер, новая цивилизация несет с собой не только новую экономику, новые политические конфликты, иные способы работать, любить и жить и сверх этого – измененное сознание и новые семейные отношения [26, с. 31, 34].

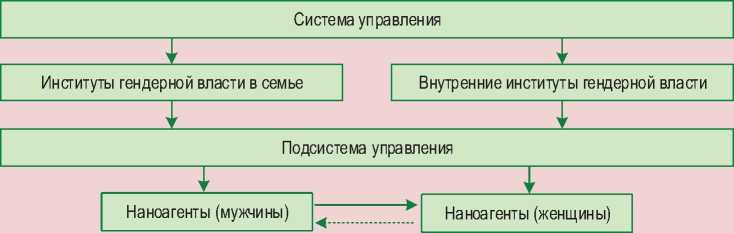

Так ли это на самом деле, посмотрим далее. Для этого семью и действующие в ней институты гендерной власти представим в виде закрытой системы, т.е. исключим воздействие внешних институтов гендерной власти на определение диспозиции власти внутри семьи. Схематично данный процесс взаимодействия отражен на рисунке 1 .

Рисунок показывает, что цели жизнепо-ведения мужчин и женщин в семьях определяются системой управления, состоящей из института гендерной власти семьи в лице ее главы и внутренних институтов гендерной власти. Напомним, что каждый из них в соответствии с собственной диспозицией власти определяет институциональную роль, которую субъекты гендерного взаимодействия должны воплощать в жизнь в рамках действующей институциональной среды.

Содержание диспозиции гендерной власти главой семьи включает: 1) четкое разделение домашних обязанностей по признаку пола; 2) адекватность стереотипу кормильца семьи при выборе типа семьи, форм досуга и сферы профессиональной

Рисунок 1. Структура подчинения целей жизнеповедения мужчин и женщин в семье *

* Сплошной линией обозначены реальные связи властного воздействия, пунктиром – номинальные, характерные для незначительной части современных семей России.

деятельности объектом власти. Данный тип диспозиции гендерной власти в терминах ученых-гендерологов соответствует традиционному типу семьи, когда мужчина выступает в качестве субъекта гендерной власти, а женщина – ее объекта.

Следовательно, диспозиция гендерной власти предполагает следующее распределение ролей: мужчина – кормилец семьи, добытчик рыночного капитала, а женщина сосредоточивает усилия на накоплении «семейного» капитала. При этом допускается, что женщина может быть занята в общественном секторе экономики. Однако приоритетным для нее все же является ведение домашнего хозяйства. Необходимо отметить, что такое налаженное распределение домашних обязанностей с точки зрения Г. Беккера способствует стабильности брака, так как ожидаемая полезность от выполнения домашней работы у женщины больше, чем полезность от работы в рыночном производстве.

Это обусловлено, с одной стороны, более низкой заработной платой женщин на рынке труда, с другой стороны, неликвидностью работы по дому в результате отсутствия общепризнанных в обществе критериев оценки данного вида занятости. Следовательно, она представляет ценность только для конкретной семьи, что принци- пиально отличает ее от такого типа ресурса, как деньги, который может предложить для обмена «кормилец».

Однако даже в конкретной семье цена времени, потраченного на ведение домашнего хозяйства, по сравнению с рабочим временем будет всегда ниже, т.к. данный вид занятости осуществляется в свободное от работы время (в выходные дни или по вечерам), когда «относительная значимость потерянных заработков оказывается ниже» [9, с. 171].

Тем не менее в настоящее время, как показывают многочисленные исследования, для российских семей характерен процесс трансформации данного типа диспозиции гендерной власти. Данный тренд подтверждают и результаты нашего лонгитюдного обследования семей Пермского края в период 2001–2011 годов 3 . Динамика распределения функций по организации домашнего хозяйства между членами семей респондентов представлена в таблице 1 .

Таблица 1. Динамика модернизации традиционного типа гендерной власти в семейной экономике в период 2001–2011 гг.

|

Виды распределения функций внутри домохозяйства |

2001 г. |

2006 г. |

2009 г. |

2011 г. |

|

1. Существует четкое разделение труда по полу и возрасту |

12,30 |

15,92 |

39,70 |

30,40 |

|

2. Вся семья участвует в домашних делах одинаково |

41,04 |

46,02 |

31,90 |

48,63 |

|

3. Основная нагрузка падает на женщину – мать |

41,90 |

34,36 |

26,06 |

15,90 |

|

4. Все хозяйственные работы выполняют в основном родители мужа или жены |

0,00 |

2,42 |

0,00 |

3,13 |

|

5. Отец и мать предпочитают основную работу делать сами |

4,76 |

1,38 |

2,34 |

1,94 |

Таблица позволяет констатировать, что для современных семей России и ее регионов характерно движение к более равномерному распределению функций по организации домашнего хозяйства, с одной стороны, за счет уменьшения доли семей, в которых данные функции выполняются только женщинами, и увеличения доли семей с четким гендерным разделением труда в семейной экономике; с другой стороны, за счет увеличения доли семей с пропорциональной нагрузкой у всех ее членов.

Волнообразное изменение представленных в таблице данных обусловлено динамикой показателей развития национальной экономики: на этапе умеренных темпов роста экономики России для семей характерно более равномерное распределение функций по организации семейной экономики, в т.ч. за счет увеличения возможностей получения данных услуг в общественном секторе. И наоборот, снижение уровня жизни домохозяйств увеличивает затраты времени работы в семейной экономике и у мужчин, и у женщин.

Далее осуществим детализированный анализ затрат времени на ведение домашнего хозяйства в семьях респондентов, который представлен в таблице 2. В ней ранжированы преобладающие позиции каждого члена семьи в зависимости от его вклада в выполнение домашних обязанностей. Таблица подтверждает сделанный ранее вывод о более пропорциональном распределении домашних обязанностей в российских семьях за счет активизации участия мужчин и детей. В результате этого соотношение затрат времени у мужчин и женщин на выполнение домашних обязанностей за 10 лет сократилось почти в 2 раза – с 2,95 до 1,75.

Выделим позитивные тренды в перераспределении домашних обязанностей между супругами.

Первый: в 2 раза сократились гендерные диспропорции во времени, затрачиваемом на приготовление пищи и мытье посуды. Это связано, на наш взгляд, с сер-висизацией экономики России и ее регионов, а именно с развитием сети заведений быстрого питания. При этом заметим, что внутри домохозяйства количество затрат времени на приготовление пищи у мужчин в период 2001–2011 гг. увеличилось на 9 минут в день, тогда как у женщин, напротив, сократилось на 9 мин. На наш взгляд, это хотя и незначительное, но все же позитивное изменение, которое постепенно может переломить традиционный гендерный стереотип «место женщины на кухне».

Второй тренд: сократилось соотношение затрат времени на покупку товаров и продуктов у мужчин и женщин. При этом у мужчин оно за 10-летний период увеличилось более быстрыми темпами, чем у женщин. Подобные изменения связаны с появлением сети супермаркетов и гипермаркетов, где супруги совместно, по западному образцу, закупают продукты на более длительный срок, например на неделю.

Таблица 2. Динамика внутрисемейного разделения труда в домохозяйствах респондентов, час. в день

|

1ЧНИНЖА|Л1 / 1ЧНИЬ1Н9Ж ‘инэиэба iBdiBB эинэтонюоэ |

со |

со CD |

g |

CS1 |

CD C\J_ со' |

CD |

LO |

||

|

ви^ивои BBhioiB№i;go9d|j |

* |

cd 8 |

8 |

* |

cd * |

X 5 |

X 5 |

||

|

H-iatf |

CD |

а |

cd' |

cd' |

s |

co |

co |

||

|

1чниьжЛ|Л| |

СО СО |

СО с^_ |

со |

с^ оо_ |

ОО co_ |

co co_ |

co co_ |

LO co' |

|

|

1ЧНИтН9Ж |

СО |

LO |

со оо_ |

ю |

c^ co_ |

co |

g co |

||

|

CD |

1ЧНИНЖА|Л1 / 1ЧНИтН9Ж ‘Hhawada iBdiBS эинэтонюоэ |

S |

СО схГ |

ОО |

со' |

co |

co |

c^ CD_ |

|

|

ви^иаои BBhiCHBtfBLrgoadи |

* |

* |

* |

* |

cd * |

* |

X 5 |

* |

|

|

Hiatt |

CD |

о |

со |

CD |

g |

cd' |

co |

s |

|

|

1чниьжА|Л| |

а |

g |

CD C\J_ |

со со_ |

co |

CD |

s co' |

||

|

1ЧНИтН9Ж |

о |

см |

со |

ОО СО |

CD C\J_ |

oo co_ |

CO CO_ |

co |

|

|

о |

1ЧНИНЖА|Л1 / 1ЧНИтН9Ж ‘Hhawada iBdiBS эинэтонюоэ |

S |

со |

CD С\Г |

CD СО |

CD |

C^ |

||

|

ви^иаои BBhioiB№i;go9d|j |

8 |

8 |

8 |

* |

X 5 |

* |

X 5 |

* |

|

|

Н1ЭИ |

CD |

CD |

а |

а |

g |

cd' |

о |

о |

|

|

1чнинжА|Л| |

CD |

CD |

cd' |

со |

co |

co C\J_ |

oo |

см' |

|

|

1ЧНИЬ1НЭЖ |

со |

а |

см оо_ |

а |

g |

co |

LO co' |

||

|

1ЧНИНЖА|Л1 / 1ЧНИтН9Ж ‘HH9W9da iBdiBS эинэтонюоэ |

ю со' |

С\1 CD ОО |

CD СО |

co |

а |

LO CD_ C^' |

|||

|

визигой BBhioiB№i;go9d|j |

cd 8 |

8 |

* |

* |

* |

X 5 |

* |

* |

|

|

июЦ |

CD |

СО |

CD |

ОО |

g |

CD |

R |

s |

|

|

1чнинжА|Л| |

со |

cd' |

ОО |

со |

cd' |

C^ |

LO |

co LO |

|

|

1ЧНИтН9Ж |

со |

s |

Ю ОО_ |

я |

cd' |

о |

CO |

||

|

1 CO |

о §- |

с 1 |

о cd §; ° S |

Gt Е |

1 cl О |

^ 1 Й Й |

5 cd § i" “ ° о 5 |

о oo |

|

Третий: в современных семьях происходит постепенный «откат» от феминизации воспитания детей за счет становления института «нового отцовства». Как отмечает С.А. Орлянский, обязанности «нового отца» включают в себя уход за ребенком, заботу о нем, нравственное и интеллектуальное воспитание ребенка с момента его рождения. Однако, подчеркивает автор, он не является «домохозяином». Он работает, зарабатывает деньги, а после работы свободное время уделяет ребенку. Мужчина берет на себя часть домашних обязанностей, связанных с семейным общением, т.е. наряду с выполнением институциональной роли кормильца семьи он активно занимается воспитанием детей [20]. Так, количество времени на воспитание детей у мужчин в период 2001–2011 гг. увеличилось на 13 мин.

Тем не менее заметим, что интенсификация процесса маскулинизации воспитания детей, отмеченная нами в 2006 г., когда мужчины уделяли внимания своим детям даже на 4 мин. в день больше, чем мамы, замедлилась под воздействием мер государственной и региональной политики в области стимулирования рождаемости. Так, например, в результате внедрения регионального проекта «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения» более 60% мам детей в возрасте до 5 лет не выходят на рынок труда после окончания отпуска по уходу за ребенком.

Четвертый тренд: данные осуществленных нами исследований опровергают оценки многих ученых, указывающих, что именно женщины в большей степени, чем мужчины, оказывают помощь родственникам. Так, начиная с 2006 г. именно мужчины, хотя и не значительно, «лидируют» по затратам времени на этот вид домашнего труда.

Пятый: в период 2001–2011 гг. незначительно сократилось соотношение временных затрат на стирку, шитье, уход за бельем, одеждой, обувью (с 2,69 до 2,00). При этом затраты времени на этот вид домашнего труда увеличились за 10 лет и у мужчин, и у женщин (на 16 и 21 минут соответственно). На наш взгляд, сдерживают снижение данного вида временных затрат слабое развитие сферы бытового обслуживания в регионах России и дороговизна стоимости уже существующих видов бытовых услуг.

Шестой: повышение уровня механизации семейной экономики сопровождается большим участием мужчин в уходе за помещением, мебелью и бытовыми приборами. Так, в 2011 г. мужчины и женщины затрачивали на этот вид домашней работы почти одинаковое количество времени (соотношение затрат времени составило 1,12).

В результате обозначенных выше положительных трендов в перераспределении домашних обязанностей между супругами ученые-гендерологи выделяют наряду с традиционным типом гендерных взаимодействий переходный и эгалитарный. В семьях с эгалитарной внутренней структурой наблюдается справедливое, пропорциональное, распределение семейных обязанностей, взаимозаменяемость супругов в решении бытовых проблем. При эгалитарных установках не существует гендерно-дифференцированных сфер ответственности, решения в семье принимаются демократично всеми ее членами.

Данный тип гендерного взаимодействия возможен только в условиях, приближенных к условиям конкурентного порядка, когда степень концентрации гендерной власти незначительна, т.к. она ограничена сферой свободы другого экономического агента. В этом случае субъектом гендерной власти становится рынок, а мужчины и женщины – рационально действующими индивидами на брачном рынке.

В аспекте методологии институциональной экономической теории это означает наличие эффективного брачного рынка, который присваивает всем участникам вмененные доходы или «цены», служащие стимулами для вступления в подходящие браки. «Вмененные цены» используются также при выборе «качества» будущего партнера.

Г. Беккер отмечает, что «мужчины и женщины более высокого качества вступают в брак с себе подобными, а не подбирают партнеров более низкого качества тогда, когда эти качества являются взаимодополняющими. Выбор по сходству оптимален, когда признаки являются взаимодополняющими, а выбор по различию – когда они являются взаимозаменяющими, т.к. партнеры высокого качества в первом случае усиливают, а во втором – дублируют характеристики друг друга».

Г. Беккер поясняет далее: «…Когда признаки являются взаимодополняющими, выигрыш от женитьбы на женщине данного качества больше для высококачественного мужчины, а когда они являются взаимозаменяющими – для низкокачественного» [9, с. 390]. Мы используем данную концепцию для изучения соотношения эгалитарных и традиционных типов гендерной власти в семье у женщин и мужчин.

В соответствии с гендерной методологией исследования мужчин и женщин, предпочитающих традиционную диспозицию гендерной власти, можно обозначить как низкокачественных. В свою очередь, мужчин и женщин, предпочитающих эгалитарный тип гендерного взаимодействия, – как высококачественных.

Согласимся с Г. Беккером в том, что критерием оптимальной сортировки экономических агентов на брачном рынке является набор равновесных доходов. В данном случае отсутствуют возможно- сти формирования издержек, связанных с наличием элементов власти в трансакциях между ними (издержки подчинения и издержки отказа; см. об этом подробнее в [3]). Это становится возможным благодаря сокращению (или невозможности формирования) издержек подчинения и издержек отказа в результате нивелирования действия внутренних институтов гендерной власти у мужчин и у женщин, следствием функционирования которых является «занижение своей цены» на брачном рынке у женщин и, напротив, «завышение своей цены» у мужчин, когда женщины изначально выбирают мужчин более низкого качества (с традиционным типом диспозиции гендерной власти).

Не случайно Г. Беккер подчеркивал, что «некоторые участники выбирают себе партнеров худшего «качества», поскольку полагают, что партнеры «лучшего качества» слишком дороги» [9, с. 381], иными словами, им недоступны.

Определим далее количество женщин, у которых есть возможность осуществления оптимальной сортировки экономических агентов на брачном рынке по критерию равновесных доходов, а значит, формирования диспозиции гендерной власти эгалитарного типа. Начнем с того, что основным источником дохода и мужчин, и женщин в современной России является заработная плата, которая сегментирована по признаку пола.

Следовательно, необходимо определить экономических агентов, для которых независимая деятельность стала более эффективной. К ним, на наш взгляд, можно отнести долю женщин, занимающих руководящие должности с высоким уровнем заработной платы. Так, например, по данным мониторинга рынка труда топ-менеджеров в России (2000–2007 гг.), осуществленного Лабораторией исследований рынка труда ГУ ВШЭ, доля женщин в назначениях на высшие руководящие должности стабильно росла – в российских компаниях данный показатель увеличился с 5,2% в 2000 г. до 20,1% в 2007 г., в иностранных компаниях – с 14 до 23,2% соответственно [20, с. 53].

К категории женщин, которые могут осуществлять независимую от мужа деятельность, на наш взгляд, можно отнести также женщин-работодателей. По данным обследования населения по проблемам занятости, их доля среди занятых женщин на российском рынке труда в период 2010–2012 гг. составляет около 1%. Кроме того, современные семьи со средним и высоким уровнем дохода коммерциализируют повседневность (заботу) 4 за счет использования наемного труда (няни, домработницы). Так, например, по исследованиям О.Б. Савинской, в 2010 г. 16,1% респондентов прибегали к услугам нянь [15, с. 84].

Представляется, что тенденция к эгали-таризации гендерных взаимодействий между супругами будет только усиливаться, т.к. в настоящее время, по данным многочисленных исследований, доля граждан (особенно молодых) с установками на индивидуализм, ориентацией на прагматический идеал самодостаточной, успешной личности, способной самостоятельно добиться материального благополучия и социального статуса, увеличивается. Например, по данным Фонда «Общественное мнение», таких людей в России 18% 5 .

Напомним, что данные идеалы соответствуют характеристикам У-матрицы, основанной на высоком уровне автономи- зации экономических агентов, т.е. приоритете Я над Мы, когда существует примат личности, ее прав и свобод по отношению к ценностям сообществ более высокого уровня. В таких условиях субъекты разобщены и могут функционировать самостоятельно, обособленно друг от друга [13]. Данная автономизация предполагает высокий уровень развития гражданского общества, который, по мнению многих ученых-гендерологов, является предпосылкой становления гендерно-паритетных отношений в национальной экономике.

Что касается третьего типа диспозиции гендерной власти, характерного для современных российских семей, – «переходного», то он, на наш взгляд, представляет промежуточный вариант гендерных взаимодействий между супругами, когда уменьшается действие института внутренней власти за счет снижения действия стереотипов положения и изменения гендерного статуса экономических агентов.

Для данного типа диспозиции гендерной власти характерно: 1) снижение степени концентрации гендерной власти мужчин в семейной экономике в результате большей их вовлеченности в домашнее хозяйство; 2) повышение роли женщин в принятии важных для семьи решений (матриархатная модель семьи).

Как мы считаем, в первом случае объектно-субъектный тип гендерного взаимодействия будет определяться в каждой семье индивидуально (биархатный тип диспозиции гендерной власти). В этой связи, например, В.А. Рамих отмечает, что «идеалы мужественности и женственности сегодня, как никогда, противоречивы: традиционные черты в них переплетаются с современными, они значительно полнее, чем раньше, учитывают многообразие индивидуальных вариаций. Общая тенденция развития в этой области заключается в ослаблении былой поляризации половых

Таблица 3. Динамика приоритетов в формировании доходов в семьях, в %

|

Чьи доходы в семейном бюджете являются преобладающими? |

2001 г. |

2006 г. |

2009 г. |

2011 г. |

|

1. Мужа |

29,7 |

44,6 |

39,8 |

43,6 |

|

2. Жены |

34,2 |

26,9 |

27,2 |

31,6 |

|

3. Детей |

13,9 |

8,9 |

10,2 |

4,5 |

|

4. Родителей-пенсионеров |

9,2 |

3,1 |

5,5 |

2,9 |

|

5. Поддержка родственников |

8,6 |

2,2 |

2,4 |

1,51 |

|

6. Равнозначные |

4,4 |

14,3 |

14,9 |

15,89 |

ролей и связанных с ними социокультурных стереотипов. В этих условиях социальные роли мужчины и женщины перестают казаться полярными, взаимоисключающими, открывается возможность разнообразных индивидуальных сочетаний» (цит. по [20]).

В матриархатном типе гендерной власти институциональные роли экономических агентов перераспределены, женщины в таких семьях выступают в качестве субъекта гендерной власти, а мужчины – ее объекта. В данном случае женщина становится основным добытчиком рыночного капитала, а накоплением специфического «семейного» капитала занимается в основном мужчина. Максимизация полезности достигается в том случае, когда у мужчины уровень заработной платы значительно ниже, чем у женщины 6 . По результатам нашего исследования таких семей в Пермском крае около 30% (табл. 3) .

В матриархатном типе семьи распространена ситуация, когда в отпуска по уходу за ребенком уходят мужчины. По данным службы исследований компании «HeadHunter», доля таких семей в настоящее время в России составляет около 7% [8].

Далее, для определения величины спроса на институты гендерной власти эгалитарного типа у экономических агентов используем один из основных постулатов синергетики, который предполагает, что в высокоэффективной синергетической системе должно быть непременное взаимосодействие, т.е. когерентность поведения между ее отдельными компонентами [10, с. 387].

С этих позиций возможны два основных типа взаимодействий: 1) согласованный – при условии когерентности условий диспозиций власти, определяемых институтом власти в лице ее главы и институтом внутренней власти; 2) несогласованный – напротив, предполагающий их несоответствие. Представляется, что традиционный и эгалитарный типы гендерной власти в семье с этих позиций являются согласованными, в переходном типе возможны оба варианта взаимодействий.

При традиционном типе гендерного взаимодействия и женщины, и мужчины должны быть удовлетворены гендернодифференцированным разделением труда в семейной экономике. Как показывают результаты исследований, традиционную модель семьи предпочитают 26% респондентов, из них 15% девушек и 85% юношей [21]. При этом если эти данные обработать с использованием коэффициентов позиционного согласия, то консонансные позиции (согласованные модели гендер- ного поведения) будут характерны только для 3% ответов респондентов. В связи с вышеизложенным и учитывая результаты других исследований, можно отметить, что традиционный тип гендерной власти устанавливается не более чем в 20–25% современных российских семей.

Модель эгалитарных отношений является гендерно-сбалансированной (согласованной), так как учитываются интересы обоих супругов, наблюдается симметрия при распределении домашних обязанностей. При этом выбор каждого члена семьи относительно того, на что тратить свое время (на работу в рыночном секторе или в домашнем хозяйстве), зависит от соотношения заработков на рынке труда, альтернативных издержек на производство благ в домашнем хозяйстве и эгалитарных установок поведения супругов. По нашим оценкам, доля таких семей в современной России составляет около 15%.

«Переходный» тип согласованных отношений наблюдается в семьях, где обоих супругов устраивает снижение степени концентрации гендерной власти мужчин в семейной экономике в результате большей их вовлеченности в домашнее хозяйство либо повышения роли женщин в принятии важных для семьи решений (матриархатная модель семьи).

Рассогласованность в переходном типе диспозиции гендерной власти может проявляться в случае, когда хотя бы один из супругов не удовлетворен участием в накоплении специфического рыночного или «семейного» капитала, т.е. внутренние установки наноагентов не совпадают с диспозицией гендерной власти, навязываемой им главой семьи. Согласно результатам многих исследований именно данный тип гендерных взаимодействий, к сожалению, характерен для большинства современных российских семей. По-видимому, отмечает М.Ю. Арутюнян, в противоречивом соче- тании патриархальных (у мужчин) и эгалитарных (у женщин) гендерных соглашений как раз и заключается «гендерное несчастье» российских семей [1]. В результате особенно у молодых супругов отмечается низкая степень удовлетворенности браком и, как следствие, высокие значения коэффициента разводимости, по которым Россия занимает первое место в мире. Причем процесс рассогласования диспозиции гендерной власти в российских семьях только усиливается.

Так, например, контент-анализ 32 проективных сочинений «Моя будущая семья», осуществленный С.В. Заевым в 2005 г., показал, что почти для 40% респонденток более предпочтительными являются эгалитарные гендерные контракты в семье, где базой отношений выступают не материальный достаток и четкое разделение властных ресурсов, а высокий уровень психологической совместимости. В отличие от них, большинство юношей (75%) характеризуется традиционными представлениями об экономике семьи: ставя себя на место главы и кормильца, они взамен рассчитывают получить эмоционально-психологическую и сексуальную поддержку [11, с. 28-29].

Данные, полученные в ходе исследования Т.Г. Поспеловой и обработанные с использованием программы Кобра-КД 7 , свидетельствуют о том, что в 2008 г. уже 87% девушек стали предпочитать эгалитарный тип гендерного взаимодействия [21, с. 48].

Тем не менее для большинства женщин и мужчин, предпочитающих эгалитарный тип гендерной власти в семейной экономике, характерна рассогласованность в общей системе институциональных ролей, обусловленная некогерентностью диспозиции власти на каждом уровне иерархии системы институтов гендерной власти (см. об этом подробнее: [3, 5]).

Например, как показывают итоги наших исследований гендерных характеристик личности 8 , осуществляемых начиная с 2011/2012 уч. г. ежегодно в качестве входного контроля знаний при изучении курса «Гендерология и феминология», большинство девушек и юношей, с одной стороны, считают, что стремление сделать карьеру, высокий профессионализм, успехи в бизнесе, лидерство в любой сфере должны быть характерны и для женщин, и для мужчин.

Кроме того, респонденты подчеркивают, что «традиция активного выдвижения мужчин на руководящие должности устарела и их должны занимать в равной степени и мужчины, и женщины», отрицая, что «женщина – прежде всего мать, важнейшее ее предназначение – рождение и воспитание детей. Эта роль – главнее всех других ее ролей».

С другой стороны, респонденты констатируют следующее: «Биологическая принадлежность к тому или иному полу доказывает, что возможности мужчины и женщины в различных сферах жизни неодинаковы, а следовательно, некоторые ограничения по признаку пола все-таки необходимы»; «Правильно считается, что существуют такие мужские сферы, в которых участие женщин должно быть ограничено (например, в политике, дипломатии и др.), и, как следствие, для женщины «самое главное – семья». Причем, судя по ответам, позиции девушек более противоречивы, чем юношей.

В результате ученые-психологи приходят к заключению, что для современных мужчин и женщин в России характерны кризисы гендерной идентичности личности: кризис достижения согласованности гендерной идентичности, кризис само- актуализации гендерной идентичности, кризис внешнего подтверждения гендерной идентичности 9, которые, по данным исследований С.Б. Кохановой, выявляются у 76% девушек и только у 30% юношей [14, с. 108].

Кроме того, возможен рассогласованный тип гендерного взаимодействия в матриархатных семьях. Например, когда в семье, где добытчиком основного капитала является женщина, предполагается, что мужчина, в меньшей степени занятый на рынке труда или не занятый вообще, должен выполнять определенные обязанности по ведению домашнего хозяйства в обмен на экономическую поддержку со стороны женщины. Однако в действительности, как показывают исследования, зависимые мужья выполняют тем меньше домашних дел, чем в большей степени они экономически зависимы от своих жен [7]. Эта закономерность в наибольшей степени проявляется в семьях с низким уровнем доходов. Соответственно, наблюдается явная рассогласованность в данном типе внутрисемейных отношений.

На наш взгляд, обозначенные выше переходные типы гендерных взаимодействий соответствуют текущим условиям и достигнутым результатам в развитии институтов гендерной власти либерального типа, для которых, как отмечалось нами в [3], характерна разветвленная сеть субъектов гендерной власти: мужчины, социальное окружение, организации и государство.

В данном случае семья уже выступает в качестве открытой системы с внешними факторами воздействия (рис. 2) . Напомним, что именно благодаря интенсивному (потоковому) обмену между веществом, энергией

Рисунок 2. Институты гендерной власти в семье как многоуровневая синергетическая система

Внешняя среда

Внутренняя среда системы гендерной власти в семье вход

вы ход

Институт гендерной власти в лице ее главы вход

вмешательство

обратная связь

вы ход

Наноэкономические институты гендерной власти вмешательство

Наноагенты ( М )

Наноагенты ( Ж )

обратная связь и информацией с окружающей средой в неравновесных условиях [10, с. 387] система институтов гендерной власти, согласно второму постулату синергетики, может стать высокоэффективной синергетической системой.

Получается, что тенденция к рассогласованности взаимодействия супругов внутри семьи обусловлена некогерентностью целей функционирования институтов гендерной власти в семье и институтов гендерной власти, находящихся на более высоких уровнях иерархии: власть социального окружения, власть организации, власть государства и региона (см. об этом подробнее: [3, 5]).

В таких условиях достичь равновесия значительно сложнее, т.к. нормы поведения дестабилизированы, следовательно, обладают низкой степенью устойчивости, отсутствует последовательность в их исполнении, увеличиваются трансакционные издержки, связанные с их применением, присутствует сложность сопряжения с другими правилами поведения; появляются агенты, желающие изменить стереотипы гендерного поведения. Таким образом, все основные механизмы, необходимые для институционализации норм поведения, выделенные В.М. Полтеровичем – устойчивости, координации, сопряжения, обучения и инерции [22, с. 73-76], не соблюдаются.

Кроме того, с точки зрения воздействия на систему институтов гендерной власти социально-экономической системы в целом, как было установлено нами в [6], наиболее оптимальным для современного этапа развития общества является нивелирование концентрации гендерной власти в экономике семьи, что соответствует эгалитарному типу согласованного взаимодействия между супругами. Установление данного типа равновесия возможно только в адекватных институциональных условиях, что подтверждает необходимость и готовность экономических агентов к модернизации системы институтов гендерной власти в экономике России.