Трансформация гражданской идентичности в республиках СКФО (сравнительный анализ республик Северная Осетия - Алания и Дагестан)

Автор: Гадиева А.Н.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 11, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается процесс трансформации гражданской идентичности населения в республиках Северная Осетия - Алания и Дагестан. В полиэтнической стране исследование проблем политической социализации и формирования гражданской идентичности является особо актуальной задачей, так как дает возможность прослеживать риски, связанные с кризисом либо с разрушением гражданской идентичности. В настоящее время социальные процессы как в мировом масштабе, так и на уровне отдельных государств развиваются стремительно. Поэтому в каждом исследовании, связанном с идентичностью, проявляются новые тенденции. На основе эмпирического материала в данной работе показано, что для национальных республик Северного Кавказа в настоящее время этническая, локальная идентичность более предпочтительна в качестве инструмента для социальной адаптации, нежели гражданская. Для сохранения целостности и стабильности такой страны, как Россия, крайне важно, чтобы ее жители считали общероссийскую гражданскую идентичность приоритетной. Это станет гарантом дальнейшего ее существования и эффективного развития.

Политическая социализация, гражданская идентичность, полиэтничность, самосознание, советский народ, безопасность, этнократические режимы

Короткий адрес: https://sciup.org/149146980

IDR: 149146980 | УДК: 316.4.05 | DOI: 10.24158/tipor.2024.11.8

Текст научной статьи Трансформация гражданской идентичности в республиках СКФО (сравнительный анализ республик Северная Осетия - Алания и Дагестан)

Vladikavkaz, Russia, ,

Введение . Сущность «гражданской идентичности» не имеет однозначного толкования среди ученых. Исследователи могут трактовать его по-разному, в зависимости от того, какой аспект данного феномена планируется изучать. Часто гражданская идентичность оценивается в качестве политико-ориентированной категории, в содержании которой выделяются политико-правовая компетентность личности, политическая активность, гражданское участие, чувство гражданской общности. Кроме того, гражданскую идентичность можно понимать как отождествление индивида с обществом во всех его социокультурных измерениях (язык, ментальность, картины мира, социокультурные ценности, нормы поведения) (Вилкова, 2012). Понятие «гражданская идентичность» рядом ученых характеризуется как «тождественность личности статусу гражданина, как оценка своего гражданского состояния, готовность и способность выполнять сопряженные с наличием гражданства обязанности, пользоваться правами, принимать активное участие в жизни государства и общества» (Юшин, 2007). По нашему мнению, гражданская идентичность - это чувство эмоционального единения и сопричастности личности с общностью в рамках одного государства.

Формирование гражданской идентичности в полиэтническом государстве является одной из ключевых задач его стабильности и эффективного развития. В связи с этим, исследование процесса трансформации гражданской идентичности является весьма актуальной задачей. Изучение этих явлений имеет большое значение для понимания исторического пути нашей страны и определения ее дальнейшего вектора развития. Это дает нынешнему и последующим поколениям возможность не повторять ошибки прошлого и в то же время использовать все лучшее, что было создано предыдущими поколениями.

По своей сути, гражданская идентичность не является статичной психосоциальной конструкцией. Она подвержена воздействию разнообразных социальных процессов, таких как трансформация и модернизация общественных систем, политическая обстановка в стране, условия социализации личности и другие факторы, которые могут привести к различным идентификационным состояниям. Целью данной работы является исследование процесса трансформации гражданской идентичности в республиках СКФО в период глобальных перемен.

Методология исследования . Теоретико-методологической основой исследования является традиция системного анализа политических процессов, разработанная в трудах Д. Истона, Г. Алмонда, Дж. Колемана, К. Превита, Р. Доутсона, М. Эрбана и др. Основными методами исследования феноменов политической социализации и идентификации являются системный, сравнительно-исторический и сравнительно-политологический анализы, позволившие проследить динамику и условия развития гражданской идентичности населения Северного Кавказа. Проблему социальной идентичности больших групп описывают в своих трудах такие российские ученые, как А.Г. Здравомыслов (1996), А.К. Дегтярев (2013), Л.М. Дробижева (2020), В.Б. Пастухов (2000), В.А. Тишков (1997).

Для сбора эмпирического материала были использованы метод вторичных данных, качественный метод - индивидуальный нестандартизированный экспертный опрос, фокус-группы. В качестве основного инструмента был использован гайд, состоящий из двух блоков:

-

• общие установки в оценке социально-политических процессов в республике;

-

• определение идентификационного ряда.

Всего в гайде 12 открытых вопросов. В данной статье были описаны результаты четырех из них, непосредственно касающихся проблемы гражданской идентификации и тесно коррелирующих друг с другом.

В качестве экспертов были привлечены люди, обладающие знаниями и собственным видением изучаемого предмета, способные компетентно оценивать исследуемое явление. Группы экспертов были сформированы из специалистов Республики Северная Осетия - Алания и Республики Дагестан (по 10 человек из каждой республики): научные сотрудники, преподаватели вузов, госслужащие, журналисты, блогеры, общественные активисты. Исследование было проведено весной-летом 2024 г.

Кроме этого, были проведены две фокус-группы по 8 человек в каждой, которые были сформированы из студентов вузов РСО - Алания. Фокус-группы были проведены весной 2024 г.

Результаты исследования . На протяжении столетий Россия является полиэтноконфес-сиональной страной. В этом заключается как ее сила, так и ее уязвимость, а также сложность в формировании нематериальных и неосязаемых символов, объединяющих и скрепляющих народы, населяющие ее территорию. Крутые виражи в истории России усложняют процесс политической социализации, который оказывает существенное влияние на формирование гражданской идентичности. Безусловно, в период советского идеологического монотеизма процесс политической социализации общества, а, следовательно, выработка гражданской идентичности проходила значительно эффективнее, нежели в период постсоветской идеологической эклектики.

Советский Союз не смог бы успешно существовать и развиваться несколько десятилетий, если бы не была сформирована определенная система институтов и механизмы, помогающие созданию благоприятных условий для политической социализации, способствующей выработке гражданской идентификации. Эта система дала возможность создать уникальную общность – «советский народ», который с помощью выстроенной идеологической структуры вырабатывал удивительную созидательную энергию, несмотря на жесткость политического режима, сложность условий и существенные недостатки командной системы управления. Именно в этот период гражданская идентичность жителей страны приобретала устойчивый характер и была первичной по отношению к любым другим локальным идентичностям, в том числе этнической.

Однако эффективное функционирование советской системы в определенный момент, в силу ряда внешних и внутренних факторов, подверглась деструктивным воздействиям, что в результате привело к краху политической системы, и, следовательно, к кризису гражданской идентичности.

Несмотря на то, что с момента распада Советского Союза прошло более 30 лет, гражданская идентичность жителей России по-прежнему до конца не сформирована. Большую часть современного российского общества составляют люди из недавнего советского прошлого, которое многие из них склонны идеализировать. В то же время выросло поколение, свободное от идеологических и духовных скреп советского прошлого. Между тем в стране, с одной стороны, отсутствует общероссийская идея, которая смогла бы увлечь все этнические группы решением единой задачи, достижением общей цели, дала бы возможность жителям национальных регионов ощутить себя частью цельной общности под названием «российский народ». С другой стороны, происходят процессы постиндустриального развития, нивелирующие этническое своеобразие, культуру, язык. И эти процессы настораживают общество, стремящееся к ренессансу традиционных ценностей.

Закономерным ответом на данные вызовы является рост этнического самосознания жителей национальных республик, прежде всего, северокавказских, желающих сохранить свое национальное своеобразие через территориальное обособление и выстраивание четких границ между «своим – чужим». Причем эти границы проводятся не только между жителями Северного Кавказа и другой частью страны, но и в ареале самого региона, между этносами-соседями.

В позиции недоверия и обособления уже изначально кроется конфликт, способный проявиться при появлении триггера. Вероятность конфликта возрастает, если есть негативная история взаимоотношений соседствующих этносов в прошлом. И тому подтверждение – конфликты в 1990-е гг. между осетинами и ингушами, чеченцами и дагестанцами, когда политический кризис в России запустил центробежные силы в стране, породившие национальный экстремизм. В по-линациональной стране доминирование этнической идентификации над гражданской, а также чрезмерная территориальная и этнокультурная обособленность чреваты развитием негативного сценария, в котором безопасность и стабильность в государстве оказываются под угрозой (Выскочил и др., 2005). Между тем результаты исследования, проведенного в рамках данной работы, демонстрируют приоритет этнической идентичности над гражданской как у представителей советского поколения, так и у постсоветского поколения.

В то же время исследование, проведенное в Краснодарском крае, выявило межпоколенные различия в выраженности идентичности. Так, этническая идентичность наиболее значима для представителей советского поколения, а гражданская – постсоветского (Галяпина, 2021).

Ученые из Ярославского университета пришли к выводу, что становление гражданской идентичности у представителей молодого поколения региона происходит под влиянием социокультурных факторов, направленных на сохранение культуры, традиций и исторической памяти, то есть, по сути, происходит совпадение гражданской и этнической идентичности (Бугайчук, 2022).

Неоднозначность результатов исследований в разных регионах страны по теме соотношения гражданской идентичности с этнической и любыми другими локальными идентичностями показывает, насколько Россия неоднородна и многообразна. И как сложно формировать общероссийскую идентичность без использования карательных мер.

Результаты исследований, проведенных в рамках данной работы, показывают, что предпосылки для развития неблагоприятного сценария в республиках Северного Кавказа имеются. Так, данные экспертных опросов и фокус-групп демонстрируют стремление жителей Северной Осетии и Дагестана к территориальной обособленности и локальной идентичности.

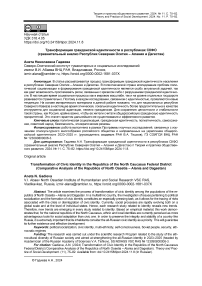

На вопрос: « Если бы представилась такая возможность, хотели бы Вы переехать в другой регион РФ или в другую страну? » 60 % экспертов из РСО - Алания ответили, что допускают такую возможность при определенных обстоятельствах:

-

• « Возможно, в другую страну, хотя это надо было попробовать лет 10 назад» (муж., 64 г., н. с.).

-

• « Я решил так, что если мне будет некомфортно жить в Осетии, то я покину страну » (муж., 35 л., блогер).

-

• « Раньше не думал, а сейчас задумываюсь о другой стране » (муж., 34 г., блогер).

-

• « Я бы никуда не хотел переезжать, но ради достижения общественной цели переехал бы » (муж., 59 л., предприниматель).

-

2 0 % экспертов ответили, что любят путешествовать, а потом возвращаться домой. У них нет желания переезжать в другой регион или другую страну для постоянного проживания. Еще 20 % категорически не хотели бы переезжать в другой регион и, тем более, в другую страну.

При этом 60 % экспертов из Дагестана однозначно выразили нежелание переезжать в другой регион РФ либо в другую страну; 20 % – «скорее всего, нет»; 20 % уверенно заявили, что хотели бы уехать (рис. 1).

Рисунок 1 ‒ Распределение ответов экспертов на вопрос : «Х отели бы Вы переехать в другой регион РФ или в другую страну?», %

■ Эксперты из РСО-А

■ Эксперты из Дагестана

Figure 1 ‒ Distribution of Experts’ Answers to the Question: “Would You Like to Move to Another Region of the Russian Federation or to Another Country?”, %

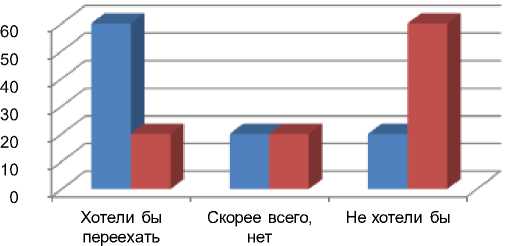

По результатам фокус-групп, 10 % респондентов допускают возможность переехать в другой город или регион. Уехать в другую страну не хотел бы никто из участников групп (рис. 2).

■ Хотели бы переехать

■ Не хотели бы переезжать

Рисунок 2 ‒ Распределение ответов фокус-групп на вопрос: «Х отели бы Вы переехать в другой регион РФ или в другую страну?», %

Figure 2 ‒ Distribution of Focus Group Responses to the Question: “Would You Like to Move to Another Region of the Russian Federation or to Another Country?”, %

Ответы на вопрос: « Могли бы Вы определить и отранжировать, кем считаете себя в первую очередь: жителем населенного пункта, в котором проживаете, жителем своей республики, гражданином России, гражданином мира?» подтверждают гипотезу о приоритете территориальной, этнической идентичности. Так, 40 % экспертов из Северной Осетии свою идентификацию определили именно как жителей своего населенного пункта и своей республики. 20 % ответили, что идентификационный ряд зависит от ситуации: « Как говорил Гамзатов, он аварец в Дагестане, дагестанец в Москве и русский в Европе » (муж., 65 л., н. с., госслужащий); « Все зависит от среды, если я за пределами РФ, то я россиянка, когда я в Москве, то я гражданка РФ и осетинка, житель Северной Осетии. Моя идентичность проявляется в зависимости от той роли, которую я играю, и эти роли гармонично сосуществуют » (жен., 64 г., н. с., преподаватель). 10 % экспертов отожествляют себя с республикой, страной, считая, что «западный мир» для нас чужой, враждебный. 10 % связывают себя с общероссийской идентичностью, затем с миром, пропуская локальную идентичность. У 10 % общероссийская идентичность отсутствует совсем, но есть ощущение гражданина мира. Наиболее полно общую тенденцию выразил один из экспертов: « Человеком страны я себя уже не ощущаю, как и человеком мира. Жителем города, республики ощущаю. В тяжелые времена круг того, за что ты должен переживать, сужается» (жен., 47 л., журналист, руководитель медиа).

В Дагестане на данный вопрос 50 % экспертов ответили, что считают себя только жителями своего населенного пункта, республики и не идентифицируют себя как граждане России. 30 % экспертов идентифицируют себя в предложенной в гайде последовательности, но исключают из этого ряда позицию «гражданин мира»; 10 % считают себя только гражданами России, 10 % – гражданами мира.

30 % участников фокус-групп считают себя жителями своего населенного пункта, республики и не идентифицируют себя со страной. У 30 % идентификационный ряд состоит из населенного пункта, республики, страны. У 10 % идентификация страны и республики совпадает, и они считают себя одинаково как жителями республики, так и гражданами страны. 10 % участников групп считают себя гражданами мира, еще 10 % – жителями Вселенной.

Результаты исследования показывают, что только по 10 % опрошенных из обеих республик общероссийскую идентичность поставили на первую позицию. Более половины экспертов отдают предпочтение территориальной и этнической идентификации. Эксперты, безусловно, представляют незначительный процент от генеральной совокупности населения республик, но это та часть их жителей, которая может вырабатывать смыслы, формировать установки и, следовательно, влиять на настроение и предпочтения членов своих сообществ.

Очередной вопрос в гайде « Насколько Вы удовлетворены тем фактом, что проживаете в Российской Федерации ?» должен коррелировать с первым вопросом и показать нам, насколько неудовлетворенность жизнью в стране влияет на желание уехать. Ответы экспертов из РСО – Алания звучат по-разному, но суть одна: «Проблемы есть, но они есть и во всем мире, однако Россия – наша страна по рождению, и этот факт не изменить»:

-

• « Я хочу жить в Осетии. Россия – очень комфортная страна, с невероятно талантливым народом, которому надо дать пожить без войны хотя бы 20 лет, как сказал Столыпин » (муж., 35 л., блогер).

-

• «Я считаю, что Россия заслуживает лучшего. В РФ есть ресурсный и человеческий потенциал, который не реализуется. В РФ культивируется лояльность к власти, поэтому любого, кто не разделяет эту точку зрения, стараются вытеснить» (муж., 34 г., блогер).

-

• «Я доволен ровно до тех пор, пока я могу ездить к родным, которые живут за рубежом, мне не нравятся изоляционистские идеи, поиски пятой колонны» (муж., 65 л., н. с.).

-

• «Мне очень многое не нравится. Мне жалко, что это пришлось на мои годы, когда бы я принесла много пользы своей республике, Родине, но я верю в лучшее будущее» (жен., 64 г., н. с., преподаватель).

-

• « Мы все живем во сне Жириновского. Меня устраивает мое место жительства, моя страна, меня не устраивает то, что я живу в этом времени, в этой ситуации » (жен., 47 л., руководитель медиа).

В Дагестане мнения экспертов относительно их удовлетворенности жизнью в России разделились. 40 % экспертов выразили недовольство своей жизнью в стране, 50 % удовлетворены, а 10 % считают, что у них нет иного выбора, поскольку Россия – их Родина.

В ответах экспертов обеих республик прослеживается корреляция между их гражданской идентичностью и удовлетворенностью жизнью в стране. Те, кто считает себя жителем республики и не отождествляет себя со страной, ответили, что они недовольны своей жизнью в РФ. Те же, кто относит себя к российской идентичности, даже если она расположена в списке идентичностей на последней позиции, удовлетворены своей жизнью в стране. В то же время ответы экспертов из Северной Осетии не показывают взаимосвязи между желающими уехать из страны и их удовлетворенностью жизнью. Так, желающие уехать не ответили, что они недовольны своей жизнью в России. Между тем у экспертов из Дагестана данная корреляция имеется. Процент не желающих уезжать из страны совпадает с процентом удовлетворенных своей жизнью в РФ.

Все участники фокус-групп ответили, что удовлетворены своей жизнью в стране. Некоторые из них отметили, что в России, безусловно, есть проблемы, но жизнь за границей им незнакома, и, вероятно, там тоже много трудностей, а западные ценности их пугают.

Участники фокус-групп, в силу своего возраста, не испытали на себе давление советской идеологии, они недостаточно знают о жизни за рубежом, у них есть некие виртуальные знания о мире, часто не совпадающие с реальностью. Процесс социализации у них проходит в рамках существующей политической системы и, как показывают исследования, им в этой системе относительно комфортно. Поэтому у них нет тех противоречий в определении своей идентичности и своей удовлетворенности жизнью в России, которые проявляются у более взрослой когорты опрашиваемых. Участники фокус-групп проявляют большую лояльность к процессам, происходящим в стране, нежели эксперты.

Вопрос « Что для Вас означает понятие “Родина”?» дает нам более глубокое понимание идентификационных предпочтений. Ответы и на этот вопрос подтверждают гипотезу о доминировании локального, этнического характера идентичности экспертов, то есть люди ассоциируют себя с местом своего рождения, проживания своих родных, своего народа.

-

• « Родина – это люди. Если мой народ уедет, то для меня эта земля уже не будет Родиной. Я хочу жить со своим народом, беседовать о корнях, происхождении друг друга и т. д. Это для меня и есть Родина» (муж., 35 л., блогер).

-

• « Я учился в Москве, поездил по России, всюду общество тебе давало понять, что если даже ты не чужой, то другой. Вначале меня это раздражало, а потом я понял, что это пространство ‒ их культурное наследие. Несмотря на то, что я сам ‒ часть русского культурного поля, я смотрел и читал то же, что и они. Родина – это место, где ты ощущаешь общность с окружающим тебя населением» (муж., 34 г., блогер).

В группе дагестанских экспертов также доминирует мнение, что « Родина – это земля, где я родился, где родились мои предки, где живут мои близкие люди ».

-

9 0 % участников фокус-групп Родиной считают место, где человек родился, вырос, где его родные и близкие. Один из участников группы ответил, что Родина – это Россия, за которую он чувствует гордость.

В мировой практике есть положительные примеры государств, жители которых гармонично сочетают в себе гражданскую и этническую идентичности. Однако Россия вследствие своего уникального исторического пути пока не смогла достичь такого состояния. Между тем, по мнению Е.В. Ереминой, «в условиях ослабления или кризиса общегражданской идентичности региональноэтническая идентичность может составить ей конкуренцию и, получив политический оттенок, поставить под угрозу целостность страны» (Еремина, 2011).

И в Северной Осетии, и в Дагестане прослеживается страх потери своей этнической идентичности. Этот страх и побуждает некоторую часть интеллектуальной элиты, преимущественно из представителей молодежи, вырабатывать новые смыслы, наполняя их этническим либо религиозным, а порой, и тем, и другим, содержанием. В Дагестане такие тенденции стали проявляться сразу после распада СССР, подтверждение этому – всплеск экстремизма и терроризма в республике. Для Северной Осетии пробуждение этнического самосознания – относительно новое явление и, скорее всего, возникло под воздействием внешних факторов, как реакция на общероссийские процессы и желание быть в едином северокавказском поле. Тем не менее основная часть населения этих республик вполне лояльно относится к идее «Русского мира» и в определенных обстоятельствах считает себя его частью. Пример тому – современная ситуация, связанная с СВО. Представители обеих республик самоотверженно защищают интересы Российского государства.

Заключение . С момента распада Советского Союза политическая идентичность жителей страны претерпела значительную трансформацию. И если в СССР гражданская идентичность доминировала либо сосуществовала с этнической, то в Российской Федерации в силу ряда причин возник кризис идентичности. Ушли от советской гражданской идентичности, но общероссийскую идентичность приняли далеко не все жители страны. Особенно сложно данный процесс проходит в республиках Северного Кавказа, где предпочтение отдается этнической и территориальной идентичностям.

Для поддержания стабильности в стране есть большая необходимость в выработке механизмов, дающих возможности гармоничного сочетания этнической, государственной (принадлежность к государству) и гражданской (солидарность с согражданами, жителями одной страны) идентичностей на основе общих ценностей и интересов (Гражданская идентичность и социальная интеграция этнических сообществ…, 2015). Для политической элиты первостепенной задачей является создание условий, при которых у граждан страны был бы высокий уровень доверия к политическим институтам, в частности, к государству (Дробижева, 2008).

Гражданская идентичность сможет доминировать в национальных регионах только в том случае, если представители различных этносов будут ощущать себя частью единого организма. Это под силу осуществить только федеральным органам власти, которые вместе с региональными органами должны разработать программы, дающие возможность создать адекватную национальную политику. Общественным организациям необходимо развивать горизонтальные связи. СМИ должны создавать и транслировать позитивные повестки межрегионального взаимодействия. Только системный подход к проблеме, выработанный политическими институтами страны, может способствовать формированию и укреплению общероссийской идентичности.

Список литературы Трансформация гражданской идентичности в республиках СКФО (сравнительный анализ республик Северная Осетия - Алания и Дагестан)

- Бугайчук Т.В. Политологический аспект становления гражданской идентичности и особенности социокультурной трансформации в современной России // Мир русскоговорящих стран. 2022. № 1 (11). С. 5-22. https://doi.org/10.20323/2658-7866-2022-1-11-5-22.

- Вилкова И.В. К вопросу об определении сущности понятия гражданская идентичность // Гуманитарные научные исследования. 2012. № 6. С. 4.

- Галяпина В.Н. Взаимосвязь ценностей, идентичности и установки на поддержание мультикультурной идеологии у русских в Краснодарском крае: межпоколенный анализ // Психологические исследования. 2021. Т. 14, № 78. С. 1-21.

- Гражданская идентичность и социальная интеграция этнических сообществ в полиэтничной среде приграничных регионов России: сборник материалов международной научной конференции / отв. ред. С.Г. Максимова. Барнаул, 2015. 238 с.

- Дегтярев А.К. Образы этничности и гражданственности в массовом сознании: опыт cеверокавказского социума // Научная мысль Кавказа. 2013. № 4 (76). С. 59-65.

- Дробижева Л.М. Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости // Россия реформирующаяся: ежегодник. 2008. № 7. C. 214-228.

- Дробижева Л.М. Смыслы общероссийской гражданской идентичности в массовом сознании россиян // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4 (158). С. 480-498. https://doi.org/10.14515/mon-itoring.2020.4.1261.

- Еремина Е.В. Региональная идентичность в контексте социологического анализа // Регионология. 2011. № 3 (76). С. 216-222.

- Здравомыслов А.Г. Этнополитические процессы и динамика национального самосознания россиян // Социологические исследования. 1996. № 12. C. 23-25.

- Пастухов В.Б. Нация и государственные интересы России: игра слов или игра в слова? Реплика // Полис. Политические исследования. 2000. № 1. C. 92-96.

- Теоретико-методологический подход к исследованию этнической толерантности в поликультурных регионах России / А.А. Выскочил [и др.] // Толерантность в межкультурном диалоге; под ред. Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко. М., 2005. С. 10-42.

- Тишков А.А. Очерки теории и политики этничности в России: монография. М., 1997. 528 c.

- Юшин М.А. Молодежный парламентаризм и формирование гражданской идентичности // Обозреватель. 2007. № 7 (210). С. 26-35.