Трансформация этнического состава городского населения Западной Сибири (1959-1989 годы)

Автор: Лыгденова В.В., Дашинамжилов О.Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521888

IDR: 14521888

Текст статьи Трансформация этнического состава городского населения Западной Сибири (1959-1989 годы)

Национальный состав населения Западной Сибири в прошедшем столетии складывался под воздействием целого комплекса социально-экономических и политических причин. Реализация политики форсированной индустриализации привела к резкому росту численности горожан в Западной Сибири. Основную роль в формировании городского населения играли славянские народности, прежде всего – русский этнос. В 1939 г. его удельный вес среди горожан Западной Сибири составил 89,8 % (в целом в населении 86,4 %), в 1959 г. – 87,6 % (84,9 %), в 1989 г. – 86,5 % (84,9 %). С одной стороны, этому благоприятствовало то, что русский этнос доминировал в составе населения страны и изучаемого экономического района. С другой стороны, большинство национальностей СССР находились еще на ранних этапах демографического перехода. Их миграционная мобильность ограничивалась редкими внутрисельскими перемещениями в рамках административного района или области. Кроме того, на модернизационные импульсы индустриализации различные народы реагировали неодинаково. Коллективизация не всегда могла привести к оттоку населения именно в города. В некоторых случаях она «заморозила» процесс урбанизации, привела к перемещению значительных в количественном отношении частей какого-либо этноса на другие территории или за пределы страны.

Отличительной характеристикой экономического района с точки зрения изучаемой проблемы являлось отсутствие в его составе крупных национально-территориальных образований (автономных республик) с высоким удельным весом коренных народов. Вклад национальных округов в общую численность жителей был небольшим, но даже там представительство титульных этносов не являлось значительной величиной. В 1959 г. нерусские народы в совокупности составили около 15 % от всего населения Западной Сибири. К крупным этническим массивам (людность более 100 тыс. чел.) относились украинцы (449,6 тыс. чел.), немцы (437,9 тыс. чел.) и татары (223,6 тыс. чел.). Меньше было казахов (88 тыс. чел.), белорусов (75 тыс. чел.), чувашей (66,2 тыс. чел.) и мордвы (58,7 тыс. чел.). Среди других национальностей следует выделить алтайцев (43,7 тыс. чел.), евреев (38,4 тыс. чел.), эстонцев (16,6 тыс. чел.) и латышей (16,9 тыс. чел.).

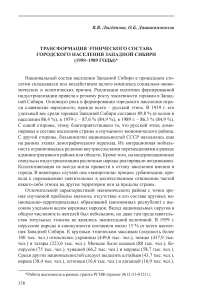

Численность остальных этносов оказалась в целом небольшой. В своем исследовании мы сконцентрировали внимание на изучении крупных этических групп Западной Сибири (см. таблицу ).

В довоенный период (1939 г.) удельный вес горожан в населении Западной Сибири достиг 28,9 %. Традиционно с заметным опережением по этому показателю лидировали евреи (85,8 %). Высокая доля горожан отличала и литовцев (38,1 %). Урбанизация среди этих двух этносов еще до революции достигла высокого уровня. Экономические мероприятия советских государственных органов привели к росту численности городского населения среди русских (30,4 %), мордвы (28,1 %), татар (27,5 %), белорусов (24 %) и латышей (22,7 %). Меньше городских жителей было среди украинцев (18 %), чувашей (17,6 %), эстонцев (16,1 %), казахов (13,5 %), немцев (9,8 %) и алтайцев (7,7 %) [Национальный состав…, 1961].

Численность многих национальностей возросла под влиянием эвакуационных мероприятий советских органов власти в годы войны, роста экономического потенциала Западной Сибири, а также в результате насильственных депортаций. Удельный вес горожан среди евреев повысился до 96 %, белорусов – до 53,7 %, русских – до 52,7 %, литовцев – до 50,9 %. Вплотную к пятидесятипроцентному рубежу приблизились татары

Таблица. Национальный состав населения Западной Сибири согласно Всесоюзным переписям 1939, 1959 и 1989 гг. (тыс. чел.)

|

Этнос |

1939 г. |

1959 г. |

1989 г. |

|||

|

всего |

городское население |

всего |

городское население |

всего |

городское население |

|

|

Русские |

7621,4 |

2317,8 |

9556,9 |

5037,9 |

12749,1 |

9441,9 |

|

Украинцы |

483,2 |

86,8 |

449,6 |

216,9 |

583,8 |

455,3 |

|

Белорусы |

64,0 |

15,3 |

75,0 |

40,3 |

113,2 |

90,8 |

|

Казахи |

99,1 |

13,4 |

88,0 |

15,4 |

130,2 |

53,5 |

|

Литовцы |

3,5 |

1,3 |

9,2 |

4,7 |

6,0 |

4,7 |

|

Латыши |

17,6 |

4,0 |

16,9 |

5,7 |

8,4 |

5,1 |

|

Эстонцы |

18,8 |

2,9 |

16,6 |

4,5 |

9,8 |

4,9 |

|

Татары |

161,9 |

44,4 |

223,6 |

109,2 |

398,6 |

284,3 |

|

Евреи |

20,8 |

17,8 |

38,4 |

36,8 |

23,3 |

22,7 |

|

Немцы |

101,3 |

9,9 |

437,9 |

125,0 |

416,5 |

184,3 |

|

Мордва |

89,6 |

25,2 |

58,7 |

27,5 |

42,3 |

30,3 |

|

Чуваши |

55,9 |

9,8 |

66,2 |

24,4 |

79,9 |

49,9 |

|

Алтайцы |

44,7 |

3,5 |

43,7 |

3,8 |

67,1 |

10,8 |

|

Итого |

8928,4 |

2581,8 |

11251,6 |

5751,3 |

15013,2 |

10915,5 |

Примечание. Подсчитано по: Национальный состав населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения на 15 января 1959 г. – М., 1961. – С. 153, 159, 167, 175, 182–183, 190–191, 272, 283, 291, 295, 299, 317; РГФЭ. Ф. 1562. Оп. 69. Д. 204. Л. 1–6, 18–23; Д. 215. Л. 1–6, 18–23; Д. 219. Л. 129–134; Д. 220. Л. 88–93, 105–110; Д. 225. Л. 1–6, 19–24.

(48,8 %), украинцы (48,2 %), мордва (46,9 %). Только у чувашей (36,9 %) численность горожан росла несколько медленней.

Урбанизация у народов, подвергшихся депортации, приняла замедленный характер. Спецпоселенцев в основном размещали в сельской местности, что повлияло на процентное соотношение городского и сельского населения. Вероятнее всего, следствием насильственных переселений стало также снижение интенсивности сельско-городских перемещений у бывших депортируемых. В результате удельный вес горожан среди эстонцев, латышей и немцев составил только 27,2, 33,7 и 28,5 % соответственно. В то же время удельный вес сельских жителей продолжал оставаться высоким у этносов, находившихся на ранних этапах демографической модернизации, - казахов (17,5 %) и алтайцев (8,7 %). Столь значительное преобладание сельского населения у последних объясняется тем, что алтайцы слабо реагировали на импульсы индустриальной модернизации. Это было свойственно и другим народам Центральной Азии и юга Сибири (бурятам, тувинцам, хакасам), адаптация которых к системным преобразованиям в традиционном хозяйственном укладе, образе жизни и культурной сфере протекала медленнее и с большими трудностями.

В следующие 30 лет экономическое развитие Советского Союза протекало более или менее равномерно, а урбанизация плавно перешла из экстенсивной в интенсивную фазу. В течение нескольких десятилетий страна не знала социальных катаклизмов и войн, подобных тем, что сотрясали страну в первой половине XX столетия. На изменение количественных характеристик отдельных этносов уже не оказывали влияние экстремальные факторы (депортации, голод, войны и т.д.). Сравнительно равномерное и последовательное движение народно-хозяйственных процессов отразилось и на демографической подсистеме общества, в т.ч. на урбанизации.

Удельный вес горожан в населении изучаемого экономического района к 1989 г. увеличился до 72,7 %. Среди крупных этносов только немцы (44,3 %), казахи (41,1 %) и алтайцы (16,1 %) не преодолели пятидесятипроцентный рубеж. Сравнительно низким продолжал оставаться уровень урбанизации эстонцев (50,1 %) и латышей (61,5 %). Заметно возросла доля горожан у татар (71,3 %), мордвы (71,6 %), чувашей (62,4 %), а также башкир (90,6 %), удмуртов (66,6 %) и марийцев (74,4 %), численность которых в Западной Сибири значительно увеличилась. Удельный вес городского населения у русских, украинцев и белорусов повысился соответственно до 74,1, 78 и 80,2 % соответственно.

В этот период процессы демографической модернизации ускорились не только у народов, проживавших в европейских районах России. Транс -формация традиционного уклада жизни и форм хозяйствования, индустриализация и урбанизация стимулировали их у народов азиатской части РСФСР, Кавказа и Центральной Азии. Благодаря росту миграционной мобильности они, наряду со славянскими и поволжскими этносами, начали играть все более весомую роль в становлении индустриального потенци- ала Западной Сибири, постепенно втягиваясь в модернизационный ритм Советского Союза [Население…, 1997, с. 156]. В силу того, что мигранты селились преимущественно в городских поселениях, уровень урбанизации у прибывших в Сибирь из названных выше регионов оказался очень высоким. Так, доля армян, проживавших в городах, достигла 81,4 %, азербайджанцев – 85 %, узбеков – 85,1 %. В дальнейшем эти народы, наряду со многими другими, активно включились в хозяйственное освоение Западной Сибири.

В заключение следует сказать, что для экономического освоения восточных районов страны всегда требовалось привлечение значительных трудовых ресурсов извне. По мере медленного снижения демографического потенциала европейских районов возмещение дефицита рабочих рук происходило за счет других регионов Советского Союза. В результате национальная структура городских поселений Западной Сибири на протяжении второй половины XX столетия становилась все более полиэтничной и сложной по составу.