Трансформация мужского костюма белорусской шляхты с жупаном

Автор: Барвенова А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Костюм во времени и пространстве

Статья в выпуске: 250, 2018 года.

Бесплатный доступ

В эпоху Ренессанса произошла эволюция жупана: из военной одежды эпохи Средневековья он стал главным компонентом парадного костюма белорусского шляхтича. В статье предложены шесть основных причин появления репрезентативного мужского костюма с жупаном в XVI в. Перечислено, почему костюм с жупаном господствовал в Беларуси до середины XIX в., приобретал богатые компоненты, в первую очередь слуцкий пояс, распространялся от магнатерии и шляхтык городской знати и мещанам. Одновременно с этим во время войн и восстаний XVII-XIX вв. костюм с жупаном оставался военной одеждой. Показаны наиболее значимые археологические находки слуцких поясов.

Беларусь, жупан, шляхта, слуцкий пояс, военный и парадныйкостюм

Короткий адрес: https://sciup.org/143164020

IDR: 143164020

Текст научной статьи Трансформация мужского костюма белорусской шляхты с жупаном

Жупан – один из самых древних компонентов костюма элиты белорусского общества – магнатерии и шляхты (дворянства). В течение столетий жупан с поясом прошел путь от необходимого атрибута военной одежды до основного компонента мужского костюма представителя воинского сословия. На протяжении всей своей истории он представлял собой распашную, длинную, слегка приталенную и расширенную книзу мужскую одежду с длинными рукавами.

Основными источниками изучения жупана являются: артефакты – сохраненные образцы жупанов; изобразительные источники – портретная живопись, фрески, памятники и эпитафии, иконопись (отражение святых, донаторов), акварели, гравюры и др.; археологические материалы – фрагменты жупанов, тканей, аксессуаров и пр.; письменные – инвентари, реестры, описи имущества в завещании, судебные дела, городские акты, заметки путешественников и др. Наиболее многочисленными источниками являются произведения искусства и письменные памятники (Жывапіс Беларусі…, 1980; Музей старажытнабела-рускай культуры, 2004; Gdzie Wschód…, 1993). Жупаны, дошедшие до нашего времени и выявленные во время археологических исследований, исчисляются http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.250.114-128

единицами и становятся редкими и уникальными музейными экспонатами (Музей Чарторыйских в Кракове, Национальный музей в Варшаве и др.). Шелковые пояса, жупаны и другие компоненты шляхетского костюма, хранившиеся в замках, усадьбах, монастырях, музеях Беларуси, во время Первой и Второй мировых войн были расхищены оккупантами. Некоторые магнаты еще до войн вывезли наиболее ценные предметы костюмов в свои замки в европейских странах. Богатая коллекция слуцких поясов, которая хранилась в одном из многочисленных залов Несвижского замка князей Радзивиллов, после 1939 г. исчезла. После восстановления независимости на территорию Беларуси возвращаются пояса, и с каждым годом их количество растет.

История костюма с жупаном давно интересует исследователей многих стран. В статьях и монографиях рассмотрены основные компоненты костюма шляхты Великого Княжества Литовского (далее – ВКЛ) и Королевства Польского, цветовая гамма, материалы, декор; определена художественно-пластическая роль шелкового пояса и других аксессуаров в комплексе костюма с жупаном ( Turnau , 1991; Martinaitienė , 2007; Бялявіна, Ракава , 2007), даны схемы кроя жупана ( Gutkowska-Rychlewska , 1968; Tajemnice…, 2015. С. 47). Исследования проводились в первую очередь на основе многочисленных изобразительных и письменных источников, а археологические материалы, которые являются редкими и уникальными, становились источником единичных исследований ( Grupa , 2005; Drążkowska , 2008; Tajemnice…, 2015). За границами исследований остались многочисленные вопросы, среди которых: причины возникновения жупана в белорусском мужском костюме, продолжительность и условия его бытования, отличие временных отрезков его бытования на территории Беларуси, Польши и др. Не введены в научный оборот археологические материалы, открытые в Беларуси.

Цель данной статьи: выяснить основные причины возникновения жупана в белорусском мужском костюме, продолжительность его бытования, трансформацию назначения и приобретенную символику.

Слово «жупан», известное в белорусском языке со времен Средневековья, имело два значения: мужская одежда; должность, знатный соотечественник. Появление жупана на территории Беларуси тесно взаимосвязано с теорией происхождения шляхты от сарматов. Слово «жупан» происходит от древнеиранского gu-pāna , gau-pāna , что переводится как «стражник скота». С небольшими изменениями и с таким же значением оно сохранилось в новоперсидском (šubān, пастырь, владелец, кочевник), арабском и турецком языках, а также вошло во многие европейские языки. Первоначально слово «жупан» означало «одежда пастуха» и пришло в Европу вместе с широкой экспансией племени сарматов во II–I вв. до н. э. Поначалу панцири катафрактариев (воинов тяжелой кавалерии) состояли из расщепленных на чешуйки конских копыт, нашитых на ткань либо кожаную одежду. Позже их заменили металлические пластины. Панцири надевались поверх «одежды пастыря» – жупана – и в точности повторяли его силуэт. Вооружены воины были длинными копьями (до 4,5 м) и длинными мечами (до 1,2 м длиной), которые назывались «сарматскими мечами».

Основу войск ВКЛ в Средневековье составляла кавалерия (Бохан, 2002). Впоследствии панцири были заменены металлическими латами, которые также надевались поверх жупана. Существует гипотеза, выказанная польским исследователем К. Туской, что жупица из кожи, надевавшаяся под защитное снаряжение, дала начало жупану (Tuska, 1987). Белорусский исследователь вооружения ВКЛ Ю. Бохан утверждает, что жупаны (зипуны) – прошитые, набитые очесами льна, конопли, с вшитыми в середину металлическими пластинками – еще во второй половине XVI в. могли выступать как самостоятельная защита тела, так и в комплекте с пластинчатыми доспехами, панцирями или отдельными панцирными элементами, в частности зарукавьями (Бохан, 2003. С. 24). С появлением в позднем Средневековье огнестрельного оружия значение металлических лат было утрачено, и жупан сам по себе остался элементом одежды, показывающим принадлежность ее обладателя к воинскому сословию.

Жупан с XVI в. стал самой распространенной одеждой знати Беларуси (рис. 1), необходимым дополнением к которой являлась «сарматская сабля». С эпохи Ренессанса он стал компонентом парадного церемониального костюма короля и магнатерии, костюмом послов от воеводств на сеймы, официальной должностной одеждой служащих государственных учреждений. По сути, он стал демонстрацией статуса его владельца в обществе ( Барвенава , 2016; Бохан, Скеп’ян , 2011).

Определим основные причины возникновения в конце XVI в. мужского костюма с жупаном. Эпоха Ренессанса повлияла на изменения в мировоззрении, возникновение отличительных региональных костюмов во всех европейских странах. Так и жупановый наряд был рожден стремлением белорусской шляхты, более широко – дворянства Речи Посполитой обоих народов (белорусов и поляков), продемонстрировать свою особенность в европейском сообществе. Выбранные компоненты жупанового комплекса были функциональными и удобными, рожденными и апробированными в предыдущие века, соответствовали вкусам местной элиты, климатическим условиям, военному долгу шляхтича.

На появление и жизнеспособность жупанового костюма повлияла шляхетская идеология – сарматизм, распространенная на землях Беларуси. К концу XVI в. сарматизм приобрел черты классовой теории, которая рассматривала шляхту как потомков сарматов. Сарматизм мифологизировал происхождение знати, утверждал родство и однородность шляхты. Он повлиял на всепроникающее подчеркивание избранности, древних корней знати, на честь и самоуважение, на культуру, искусство и быт, в том числе на широкое распространение жупанового костюма. Эта идеология требовала от шляхты определенного образа жизни: жертвенности, показной набожности, участия в управлении государством, гостеприимства, проведения торжественных семейных праздников и развлечений, ношения дорогого оружия, богатой одежды (жупан, делия, кунтуш и др.) и аксессуаров (пояса восточного типа).

Ориентализм был частью художественной культуры и быта белорусской знати. Приглашение на постоянное проживание на землях Беларуси татар, армян, евреев, торговля и взаимосвязи со странами Востока повлияли на местные вкусы, шляхетский наряд. Жителям Беларуси были хорошо знакомы многовариантные восточные ткани и аксессуары. Жупан и широкий длинный шелковый с металлизированными нитями пояс испытали непосредственно восточное влияние.

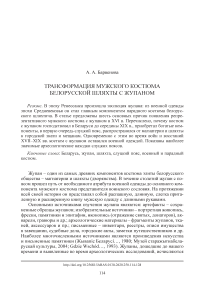

Рис. 1. Жупан XVI–XVII вв. на живописных портретах а – неизвестный художник. Портрет Михаила Борисовича. Конец XVI в. НХМ РБ; б – неизвестный художник. Портрет Януша Рад-зивилла. 1650 г. НХМ РБ; в – неизвестный художник. Портрет Януша Вишневецкого. Третья четверть XVII в. НХМ РБ

Шляхетский жупановый костюм родился в то самое время, когда было законодательно закреплено равенство всей шляхты Речи Посполитой обоих народов, что нашло отражение в разнообразных по богатству тканей костюмах при однотипном внешнем виде элиты общества. В течение Средневековья королей, князей, панов и другое рыцарство ВКЛ объединяло право собственности на землю. В середине XVI в. усилилась борьба шляхты за расширение своих политических прав. Статут ВКЛ 1566 г. подтвердил, что знать из класса военнообязанных землевладельцев превратилась в привилегированное сословие «народ-шляхту», занявшее господствующее положение в государстве.

Появление жупанового костюма совпало с появлением выборных (сеймом) королей. В европейских странах господствующие слои общества (дворяне) составляли 2–3 % общего количества населения, а на белорусских землях – до 12 % всех жителей (Шляхта…, 2003). Магнат в случае избрания на сейме мог стать королем, а любой шляхтич мог влиять на политическую и общественную жизнь государства. Жупановый костюм, выполненный из драгоценных или даже из дешевых тканей, визуально демонстрировал принадлежность к знати, исполняющей шляхетские обязанности, обладающей правами и вольностями («золотая вольность»). Поэтому костюм с жупаном приобрел богатый внутренний подтекст, который и поспособствовал его продолжительной жизни.

Еще одной причиной появления и закрепления костюма с жупаном была роль выборных королей, их собственные пристрастия к выбору одежды, ощущение местных традиций и умение их поддержать. Наиболее широкое распространение жупана среди высших сословий ВКЛ произошло во второй половине XVI в., особенно во время правления выборного короля Стефана Батория (1575–1586), который своим аскетизмом, простотой и неустанными заботами о государстве снискал всеобщую любовь подданных. Благодаря его личным привычкам и авторитету среди знати, а также его королевскому двору, привезенному из Венгрии (в то время части Османской империи), усилилось восточное влияние на стиль одежды ВКЛ и Польского королевства.

Белорусский костюм с жупаном – это уникальный мужской костюм в истории европейских костюмов по отличительному комплексу одежды, качеству и высокой художественной ценности его компонентов (в первую очередь слуцкого пояса – см. ниже), а также – по длительности бытования – почти 400 лет – с XVI по XIX в.

С конца ХVI в. мужской дворянский наряд состоял из жупана, рубашки, длинных штанов, высоких кожаных сапог, обязательно пояса и сабли вместо европейского меча (рис. 2, а ). Жупан ХVI в. был длинным, зауженным на талии и расширенным книзу, застегнутым спереди от шеи до пояса на густо посаженные пуговицы, с длинными вшивными, широкими в пройме и суженными у запястья рукавами (Жывапіс Беларусі…, 1980; Музей старажытнабеларускай культуры, 2004). По сравнению с предыдущими столетиями поменялись ткани и качество отделки (бархат, атлас, адамашек, муслин, парча, утерфин, брокат, штоф и другие, преимущественно шелковые, ткани), использовавшиеся на жупан и другие компоненты костюма и декор (золоченые шнуры, гаплики, гафтки золотые, серебряные и т. д.) ( Барвенава , 2008).

Рис. 2. Жупаны XVII–XIX вв.

а – неизвестный художник. Портрет Кшыштофа Веселовского. 1636 г. НХМ РБ; б – Луи дэ Сильвестр. Портрет короля Августа III. 1737 г. Галерея старых мастеров в Дрездене; в – участник восстания Павел Барейша. Погиб в 1863 г. в возрасте 19 лет. Фотография

В течение второй половины XVII в., согласно барочной стилистике, жупано-вый костюм превратился в красочный наряд благодаря использованию тканей контрастного цвета, насыщенному великолепному и разнообразному декору. В середине ХVII в. поверх жупана стали надевать кунтуш (верхняя мужская одежда с отрезной приталенной спинкой, длинными рукавами с прорезями), а его заложенные за плечи длинные «вылёты»-рукава создавали живописность силуэта, помогали гиперболизировать широкие мужские плечи. Ряды золоченых пуговиц и широкий шелковый, много раз опоясанный вокруг талии пояс, выпущенные по бокам фигуры концы пояса с длинной бахромой создавали вертикальную и горизонтальную доминанты костюма, подчеркивали богатство его владельца.

Дальнейшее развитие жупанового костюма в XVII – середине XIX в. шло не по пути его коренных преобразований, а путем изменений, связанных с модификацией элементов одежды, декора, закреплением региональных особенностей цветовой гаммы, совершенствованием композиции и орнаментальных мотивов шелковых поясов. Шелковый пояс с золочеными и серебряными нитями, повязанный поверх кунтуша, стал ярким цветовым акцентом, доминантой композиции всего шляхетского убора. С 1760-х гг. наиболее востребованными и ценными были слуцкие пояса, изготовленные на мануфактуре, основанной в Слуцке в конце 1730-х гг. князем Иеронимом Флорианом Радзивиллом (1715–1760) (В граде Слуцке…, 2006; Дэкаратыўна-прыкладное…, 1984. С. 146–163; Хен-нель-Бернасiкава, Пiвоцка , 1990).

Король, магнат, шляхтич надевал европейский или традиционный жупано-вый костюм в зависимости от обстоятельств, политических взглядов, должности, воспитания, возраста ( Бялявіна, Ракава , 2007. С. 33). На портрете Александра Острожского (неизвестный художник, 1660, НХМ РБ) князь изображен в наряде, соответствующем французской моде, а шляхтич, который держит его коня, одет в жупан с поясом (Жывапіс Беларусі…, 1980. С. 143). Значительное влияние на распространение «своего костюма» в магнатской среде оказал великий князь и король Ян III Собеский (1674–1696), который ввел этот наряд как представительный в королевском дворце. На коронации Августа III (1734) все магнаты были в жупановых костюмах (рис. 2, б ).

Три цвета жупана были самыми древними, наиболее значимыми и распространенными в течение всего времени жизни шляхетского костюма. Первый цвет: темно-красный, красный, малиновый, алый, вишневый – был широко распространен в одежде магнатерии и зажиточной шляхты как символ власти, цвет в геральдике, цвет крови, которую необходимо пожертвовать для защиты своей земли. Второй цвет – белый, серебряный, золотой – был также геральдическим цветом. Третьим распространенным цветом в мужском костюме был синий.

Крой жупана за века оставался почти неизменным. Передние полы жупана цельные, спинка цельнокроеная с четко очерченной талией и расширением книзу. На протяжении столетий много раз менялись длина жупана (до колена, до середины икры, почти до пят), ширина и завершение рукава (треугольное, полукругом или сложной конфигурации, манжет с отворотами), высота и конфигурация воротника (без воротника, стойка разной вышины, отложной). Жупан всегда был распашным, полы жупана только ненамного заходили друг на друга, застежка располагалась по центру фигуры. Во втором варианте кроя правая пола могла далеко заходить на левую полу (почти до бокового шва). Жупан всегда застегивался спереди от шеи до талии на ряд густо посаженных петель и пуговиц. Жупан подшивали шелковой, хлопчатобумажной, шерстяной тканью, он отделывался вокруг воротника, по полотнищам и подолу, по краю рукава золоченой или контрастного цвета тесьмой, шнуром, гарусом, которые вшивали между основной тканью и подкладкой. Благодаря конструкции жупана в нем было легко двигаться, держать саблю, стремительно садиться на лошадь и удобно ездить верхом. Из-за простоты кроя, легкости пошива и практичности жупан стали перенимать и низшие слои общества, и тогда воинское сословие (шляхта), чтобы подчеркнуть знатность своего происхождения, стало носить жупаны из дорогих сортов тканей, украшать их различными декоративными элементами.

Археологические исследования храмовых захоронений на территории Польши помогли выяснить варианты кроя жупана, варианты тканей, цветовую гамму, орнамент, отделку ( Grupa , 2005; Drążkowska , 2008; Tajemnice…, 2015). К сожалению, многочисленные храмовые захоронения на территории Беларуси были безвозвратно потеряны. В открытых в конце ХХ – начале ХХI в. захоронениях найдены пояса, фрагменты жупанов, пуговицы, тесьма (Археалогія Беларусі…, 2009).

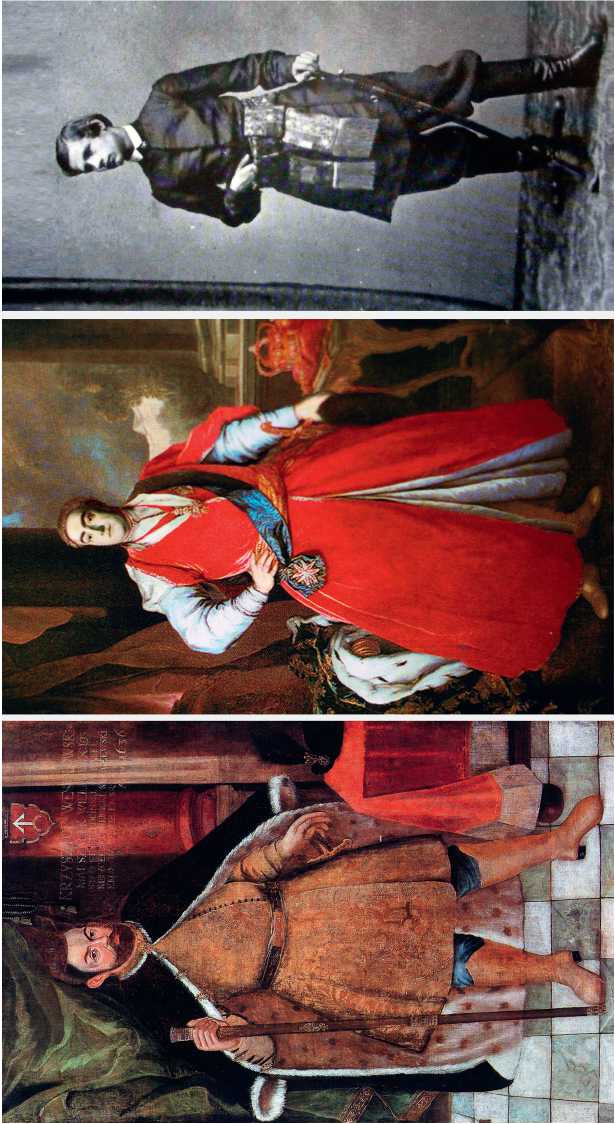

В г. Мозыре во время земляных работ был обнаружен пояс, изготовленный в ВКЛ на Слуцкой мануфактуре в 1780-1807 гг Пояс имеет размер 415,4 х 34,6 см, бахрому с двух сторон длиной 14,5 см. Пояс односторонний, двухлицевой, выткан из цветного шелка, золотых и серебряных нитей с золотной бахромой. В углу одного конца метка «ЛЕО МА / ЖАРСКІИ», в углу второго – «ВЬГР’Дѣ / СЛУЦКѣ». Пояс был передан в Мозырьский районный краеведческий музей в 1966 г., сегодня хранится в Национальном историческом музее Республики Беларусь (н/д 10503) (Слуцкія паясы…, 2008. С. 13) (рис. 3, а ).

Целый слуцкий пояс обнаружен около усадьбы пана Андруковича – Гале-шавичи и деревни Микелевщина Мостовского района Гродненской области. Пояс поступил в 1986 г. в Литературный музей Максима Богдановича в Минске. Он имеет размер 360,0 х 29,6 см, по концам бахрому длиной 11 см. Пояс двухсторонний, двухлицевой, имеет четыре цветовые части, выполнен из цветных шелковых, золотых и серебряных нитей. С правой стороны внизу перед бахромой выткана метка с надписью латинскими буквами «SLUCK». Пояс был выполнен в ВКЛ на Слуцкой мануфактуре в 1760–1776 гг., отреставрирован в 1993 г. во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И. Э. Грабаря в Москве (реставраторы: Е. В. Семечкина, А. Ф. Чарторыж-ская, Т. М. Вентцель), экспонируется в Литературном музее Максима Богдановича в Минске (КП 00489) (рис. 3, б ).

Среди последних археологических открытий: пояса, обнаруженные в 2007 г. на территории бывшего иезуитского коллегиума XVIII в. в деревне Юровичи Ка-линковичского района Гомельской области. Во время проведения строительных работ у костела Рождества Девы Марии случайно было вскрыто несколько шляхетских погребений, в двух из которых сохранились фрагменты тканей одежды, а также поясов: семь частей пояса № 1 и восемь частей пояса № 2 (рис. 3, в, г ). Благодаря тому что недалеко работала археологическая экспедиция Института

Рис. 3. Пояса жупанов XVIII в.

а – пояс. Слуцкая мануфактура. 1780–1807 гг. Шелк, золотые, серебряные нити, ткачество; б – пояс. Слуцкая мануфактура. 1760–1776 гг. Шелк, золотые, серебряные нити, ткачество; в – фрагмент пояса № 1 до реставрации. Слуцкая мануфактура. До 1770-х гг. Шелк, ткачество; г – фрагмент пояса № 2 до реставрации. Гродненская мануфактура. 1770-е гг. Шелк, серебряные нити, ткачество (рис. 3, в, г – фото И. Скворцовой)

истории Национальной академии наук Беларуси, строительные работы были остановлены, а находки спасены археологом, к. и. н. О. В. Иовом и архитектором, историком Е. Р. Маликовым. Атрибуцию поясов провела к. и. н. И. Н. Скворцова и установила, что пояс № 1 произведен на радзивилловской мануфактуре поясов в г. Слуцке не позже 1770-х гг., когда предприятие возглавлял армянский мастер-текстильщик Ян Маджарски. Пояс № 2 произведен на королевской мануфактуре поясов в г. Гродно в 1770-х гг. согласно эскизу французского мастера-текстильщика Жана Луи Инара, который в 1770–1777 гг. являлся одним из руководителей фабрики ( Скворцова , 2015). Благодаря реставратору художественного текстиля И. Карлионовой ( Карлионова , 2013) пояса были отреставрированы в 2009 г., пополнили собрания Национального историко-культурного музея-заповедника «Не-свиж» и начали свою «вторую жизнь» в качестве музейных экспонатов с инвентарными номерами НД 003937 (слуцкий пояс) и НД 003938 (гродненский пояс).

Широкое ношение жупана в Речи Посполитой начало снижаться в конце XVIII в. как по политическим обстоятельствам, так и вследствие широкого распространения тогдашней западноевропейской мужской моды. Территории Польши и Беларуси оказались в разных политических и историко-культурных ситуациях. В Польше исчезновение жупанового костюма принято связывать с периодом правления Августа Понятовского (1764–1795) ( Bartkiewicz , 1979; Turnau , 1991; Tazbir , 2013), а на территории Беларуси по многим причинам костюм с жупаном и кунтушом жил еще более 100 лет.

Определим основные причины долголетия жупана на территории Беларуси. После первого раздела Речи Посполитой (1772) и частичной утраты самостоятельности белорусскими землями, а также шляхетских прав и свобод идеология сарматизма стремительно возрождалась. В бывшем ВКЛ – в Беларуси – ширились протестные настроения, широко сохранялась живая шляхетская мировоззренческая и бытовая традиция, а кунтуш, сабля на бедрах, блестящий шелковый пояс четко декларировали социальную принадлежность, любовь к Отечеству, рыцарские взгляды, свободу ( Kitowicz , 1841). Во время Четырехлетнего сейма 1788–1792 гг. патриотические настроения белорусской шляхты еще более возросли, соответственно, костюм с жупаном стал свидетельством политических убеждений своего владельца. Жупан стали носить как символ требования свободы ВКЛ. На Слуцкой мануфактуре начали изготовление поясов с государственной символикой уже несуществующей страны ВКЛ – «Погоня».

Во времена восстания Тадеуша Костюшко (1794) за восстановление независимости и суверенитета произошла униформизация мужского костюма. Жупан снова стал военной одеждой. К строю повстанцев добавлялась белого цвета кокарда. Отмена Конституции, принятой сеймом 3 мая 1791 г., была отмечена выпуском зеленых поясов с серебром, которые назывались «позитивками» (Музей старажытнабеларускай культуры, 2004. С. 206). Зеленый цвет символизировал надежду, весну, время принятия Конституции – май месяц. Такие пояса демонстративно носили сторонники Конституции, как символ свободы, протеста против ее ограничения. Поражение восстания Т. Костюшко привело к третьему разделу Речи Посполитой в 1795 г. В это время произошло редкое для истории костюма явление – запрет на внешние признаки рыцарства, дворянства, запрет носить шелковые пояса. Запрет «обмундирования» был формой давления на земли бывшего ВКЛ, попыткой лишения национальной идентичности его жителей.

Великая французская революция дала надежды на возрождение ВКЛ. Большое количество белорусского дворянства участвовало в войне на стороне Наполеона. Во времена Княжества Варшавского сейм объявил о Генеральной конфедерации 28 июня 1812 г., утвердил цвета костюма: жупан темно-синий и кунтуш пурпурный или пурпурно-красный для шляхты «обоих народов».

Во время освободительных восстаний 1830–1831 и 1863–1864 гг. земли Беларуси, Литвы, Правобережной Украины стали очагом сарматизма, вооруженной борьбы за шляхетские свободы, свободу своей Отчизны, демонстративного ношения жупана. Несмотря на выпуск последнего слуцкого пояса в 1846 г., шляхта продолжала носить шелковые пояса, опоясывая ими жупан и кунтуш. Адам Мицкевич в поэме «Пан Тадеуш», изданной в 1834 г., описал таинство развязывания слуцкого пояса новогрудским шляхтичем: «Тут развязал подвойский судья кушак цветистый, Кушак работы слуцкой, с кистями, золотистый; Был черный шелк изнанки простеган серебром. Кушак служил двояко: изнанкой и лицом; Для праздничного пира одною стороною, Для траура изнанкой; искусною рукою Подвойский этот пояс снимал и надевал» (перевод Пальмина Л. И.).

За «свой жупан» крепко «держались» дворяне, которые не подтвердили документально своего дворянства после аграрной реформы 1830-х гг. и «разбора шляхты». Благодаря многочисленным указам, ревизиям, требованиям доказывать шляхетство в судах, введению после восстаний новых ограничений в принципах доказательства дворянства, большинство шляхты бывшего Великого княжества в 1868 г. были записаны в сословие мещан или крестьян (Разбор шляхты…, 2001). Знать настолько обеднела, что зажиточный крестьянин стал богаче пана, как говорит белорусская пословица: «иной жупан недостоин свиты».

Знать в жупановых костюмах зафиксировали многочисленные фотографии повстанцев 1863–1864 гг. (Партрэты паўстаньня…, 2014) (рис. 2, в ). После жестокого подавления восстания Кастуся Калиновского, жестоких репрессий (более 12 тыс. участников восстания было отправлено в Сибирь, имения шляхты, которая имела отношение к восстанию, изъяты) жупан с поясом ушел из широкого обихода. Известные слуцкие пояса переделывали, отдавали на орнаты священникам, чтобы хоть таким способом сберечь память. В белорусских, литовских, польских музеях находится большое количество орнатов, в которые вшиты драгоценные слуцкие и другие шелковые пояса (Дэкаратыўна-прыкладное мастац-тва…, 1984. С. 164–169; Martinaitienė , 2007).

Но даже когда шляхетский костюм исчез как церемониальный, представительный комплекс и обмундирование, шляхтичи продолжали ношение жупана с поясом во время важнейших моментов личной жизни (свадьба, похороны) до конца XIX в. Магнаты стали собирать коллекции поясов для своих галерей, создавали «комнаты поясов» во дворцах, бережно хранили компоненты традиционного строя. В конце XIX – начале ХХ в. знать фотографировалась в жупано-вом костюме, подчеркивая свои исконные честь, достоинство и свободу.

Последнее массовое использование шляхетского костюма было в межвоенный период (1919–1939) в Западной Беларуси, особенно на семейных торже- ствах магнатерии: свадьбы, рождественские встречи, похороны, что показывают фотографии. Жених одевался в жупан, кунтуш, опоясывался шелковым поясом, на голове красовалась шапка с пером, на боку крепилась «сарматская сабля». Гости также одеты в жупаны, подпоясанные поясом, с саблями. Невеста надевала модное для своего времени платье.

Таким образом, жупан известен в истории белорусского костюма на протяжении многих столетий. До эпохи Ренессанса жупан был компонентом военного костюма, с ХVI в. жупановый наряд стал господствовать в истории мужского дворянского костюма в Беларуси как элитарный костюм. На появление в конце XVI в. жупанового наряда повлиял целый ряд предпосылок и причин: богатая история одежды на белорусских землях, влияние эпохи Ренессанса на возникновение региональных костюмов, мифологизация происхождения шляхты, ориентализм, появление элекционных сеймов и элекционных королевских особ, законодательное закрепление в «Статуте ВКЛ» равенства всей шляхты, их прав и привилегий, что внешне подчеркивалось одинаковым стилем одежды «политического народа-шляхты».

Продолжительному, почти 400-летнему, главенствованию жупанового костюма на землях Беларуси способствовали удобство его компонентов, закрепленная на протяжении веков за жупаном символика равенства шляхты, патриотизма, свободы и борьбы за независимость Отечества. На землях Беларуси жупановый костюм, особенно после разделов Речи Посполитой 1772, 1793, 1795 гг., во время восстания Т. Костюшко 1794 г., восстания 1830–1831 гг., восстания К. Калиновского 1863–1864 гг., стал символом белорусской шляхетской культуры, шляхетских взглядов, образа жизни, которыми он был рожден и взлелеян, символом патриотизма, достоинства, очерченной социальной и национальной идентичности. Так, на протяжении веков жупановый костюм сформировался как белорусский национальный костюм, самобытное художественное и политическое явление, стал многозначительным символом. Одновременно в ХVII–XIX вв. жупан остался парадным военным костюмом, эволюционировал в компонент костюма участников восстаний за независимость. После уничтожения шляхты как класса общества жупан трансформировался в свиту – компонент белорусского традиционного мужского костюма. Сегодня жупан становится компонентом костюма белорусской интеллигенции во время семейных (свадьбы) торжеств и корпоративных праздников. Производство слуцких поясов возрождено на Слуцкой фабрике художественных изделий (Беларусь).

Список литературы Трансформация мужского костюма белорусской шляхты с жупаном

- Археалогiя Беларусi, 2009. Энцыклапедыя. Т. 1. Мiнск: БелЭН. 493 с. (Барвенова)

- Барвенава Г. А., 2008. Тэкстыль Сярэднявечча на землях Беларусi. Мiнск: Бел. дзярж. ун-т культуры i мастацтваў. 246 с.

- Барвенава Г. А., 2016. Кунтушовы пояс у строi беларускай шляхты ХVII-ХIХ стст.//Слуцкi пояс: гiсторыя i сучаснасць. Мiнск: РIВШ. С. 83-134.

- Бохан Ю. М., 2002. Узбраенне войска ВКЛ другой паловы XIV -канца XVI ст. Мiнск: Экаперспектыва. 336 с.

- Бохан Ю. М., Скеп’ян А. А., 2011. Побыт феадалаў Вялiкага Княства Лiтоўскага ў XV -сярэдзiне XVII стагоддзя. Мiнск: Беларусь. 271 с.

- Бохан Ю., 2003. Зброя Вялiкага княства Лiтоўскага 1385-1576. Мiнск: Беларусь. 88 с.

- Бялявiна В. М., Ракава Л. В., 2007. Мужчынскi касцюм на Беларусi. Мiнск: Беларусь. 303 с.

- В граде Слуцке: фотаальбом/Уклад. i аўтар прадмовы М. М. Янiцкая. Мiнск: Асобны, 2006. 136 c.

- Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусi ХII-ХVIII стагоддзяў: альбом/Аўт. тэксту i склад. Н. Ф. Высоцкая. Мiнск: Беларусь, 1984. 235 с.

- Жывапiс Беларусi ХII-ХVIII стагоддзяў: альбом/Аўт. тэксту i склад. Н. Ф. Высоцкая. Мiнск: Беларусь, 1980. 315 с.

- Карлионова И. Г., 2013. Из опыта реставрации кунтушовых поясов//Художественная культура армянских общин на землях Речи Посполитой: мат-лы Междунар. науч. конф. (Минск, 9-11 октября 2012 г.)/Сост. И. Н. Скворцова. Минск: Арт Дизайн. С. 211-216.

- Музей старажытнабеларускай культуры. Мiнск: Беларусь, 2004. 283 с.

- Партрэты паўстаньня. Фотаальбом: да 150-годзьдзя страты Кастуся Калiноўскага i задушэньня Паўстаньня 1863-1864 гадоў у Беларусi-Лiтве/Аўт.-склад.: К. Янушкевiч, Я. Янушкевiч. Ракаў, 2014. 76 с.

- Разбор шляхты//Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: у 6 т./Гал. рэд. Г. П. Пашкоў. Т. 6. Кн. 1: Пузыны -Усая. Мiнск: БелЭн, 2001. С. 83-85.

- Скворцова И. Н., 2015. Кунтушовые пояса из Юрович в собрании Национального историко-культурного заповедника «Несвиж»: история обретения и атрибуции//Acta Anniversaria: зборнiк навук. прац./уклад. З. Л. Яцкевiч. Т. 1. Нясвiж: НГКМЗ «Нясвiж». С. 185-194.

- Слуцкiя паясы: альбом-каталог выставы 29 верасня 2005 г. -31 студзеня 2006 г./Уклад. I. Зварыка. Мiнск: Юнiпак, 2008. 71 с.

- Хеннель-Бернасiкава М., Пiвоцка М., 1990. Мастацкiя тканiны XVIII-XIX стагоддзяў: каталог выстаўкi. Мiнск; Кракаў. 48 с.

- Шляхта//Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: у 6 т./Гал. рэд. Г. П. Пашкоў. Т. 6. Кн. 2: Усвея -Яшын. Мiнск: БелЭн, 2003. С. 220-223.

- Bartkiewicz M., 1979. Polski ubiór do 1864 roku. Wrocław: Ossolineum. 146 s.

- Drążkowska A., 2008. Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 343 s.

- Gdzie Wschód spotyka Zachód: portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej 1576-1763: Katalog wystawy. Warszawa: Muzeum Narodowe, 1993. 440 s.

- Grupa M., 2005. Ubiór mieszczan i szlachty z XVI-XVIII wieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 238 s.

- Gutkowska-Rychlewska M., 1968. Historia ubiorów. Wroclaw; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 962 s.

- Kitowicz J., 1841. O strojach czyli sukniach męskich//Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III. T. 3. Poznań: Drukarnia Walentego Stefańskiego. S. 228-283.

- Martinaitienė G. M., 2007. Kontušo juostos Lietuvoje. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 404 s.

- Tajemnice krypty w kaplicy św. Anny/Red. M. Grupa. Gniew: Stowarzyszenie Centrum Aktywnych, 2015. 189 s.

- Tazbir J., 2013. Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit-upadek-relikty. Poznań: WNI. 216 s.

- Turnau I., 1991. Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa: Semper. 208 s.

- Tuska K., 1987. Ubiór dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonów. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 281 s.