Трансформация органического вещества лесной подстилки (экспериментальное исследование)

Автор: Решетникова Т.В., Зырянова А.А., Ведрова Э.Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 6, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты модельного эксперимента по оценке интенсивности и соотношения потоков углерода при разложении органического вещества почвы. Показано, что при минерализации подстилки разных хвойных и лиственных лесообразователей ее участие в суммарном потоке СО 2 из почвы в атмосферу изменяется от 31 до 65 %. На синтез гумусовых веществ приходится от 9 до 25 % массы углерода, высвободившегося при разложении.

Лесная подстилка, подвижный гумус, минерализация, новообразование гумуса

Короткий адрес: https://sciup.org/14083786

IDR: 14083786 | УДК: 634.1

Текст научной статьи Трансформация органического вещества лесной подстилки (экспериментальное исследование)

Подстилка – исключительно важное звено биологического круговорота вещества и энергии. Ее общий баланс в лесу определяется соотношением интенсивности поступления опада и скорости его разложения

[2, 6, 8, 9, 12, 16, 21]. Разложение органического вещества (ОВ) подстилки представляет собой два потока единого цикла: распад вплоть до продуктов полной минерализации и синтез – новообразование гумусовых соединений [10, 26]. Скорость и интенсивность разложения растительных остатков в почве различны и регулируются комплексом причин. Л.А. Гришина [10], характеризуя факторы, контролирующие разложение, оценивает их долевое участие следующим образом: абиотические факторы – 10 %; микроорганизмы – 10; микрофауна – 10; мезофауна – 70 %. Важное значение имеют химический состав и анатомическое строение растительных остатков.

Одним из основных агентов педогенеза, активно трансформирующим минеральную основу и в целом профиль лесных почв, служит водорастворимое ОВ. По словам С.А. Захарова [11]: «в почвообразовании, поскольку оно касается процессов выщелачивания, растворения и дальнейшего продвижения растворенных веществ в почвенной толще, почти всё сводится к составу и количеству почвенных растворов». Сходной точки зрения придерживался А.А. Роде [22, 23], считая почвенные растворы «важным компонентом почвенного тела, который играет большую роль в почвообразовании». Роли почвенных растворов, формирующихся под влиянием водорастворимых продуктов разложения лесной подстилки, в формировании и функционировании почв уделялось и уделяется внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей [5, 6, 14, 15, 17– 20, 27, 29–38].

Цели и задачи. Цель наших исследований заключалась в оценке интенсивности и соотношения основных потоков углерода при разложении ОВ подстилки насаждений разных лесообразователей. В задачи исследования входил анализ динамики интенсивности выделения углекислого газа при разложении ОВ подстилки и почвы, изменения рН и концентрации углерода растворов, фильтрующихся через подстилку и прилегающий к ней слой почвы.

Объекты и методы. Объектом исследования служила подстилка, сформировавшаяся на опытном участке Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН к 40-летнему возрасту культур основных лесообразова-телей Сибири: кедра, сосны, лиственницы, ели, осины и березы. Опытный участок предварительно перед посадкой лесных культур 2–3-летними саженцами был подвергнут плантажной обработке с буртованием гумусового слоя для получения насколько возможно однородного почвенного массива. Почвенный покров участка отличался от контрольной темно-серой лесной слабооподзоленной глееватой почвы в основном строением верхней 60-сантиметровой толщи, подвергнутой обработке: ТПО1 0-27 см + ТПО2 27-60 см.

Для реализации поставленных задач проводился лабораторный модельный эксперимент, в котором подстилка каждого лесообразователя разлагалась на поверхности колонок с почвой. Колонка представляла собой цилиндр из полихлорвинила (S = 83 см2), который врезался в почву каждой культуры на глубину 0-5 и 0-10 см (0 – начало органо-минерального (гумусового) горизонта) и затем перевозился в ненарушенном состоянии в лабораторию. Перед отбором монолитов почвы во всех насаждениях были определены запасы подстилки [25]. В лаборатории сверху на почву в колонках укладывался слой подстилки из расчета ее запаса в местообитании отбора образца почвы. Трижды за период наблюдения (2011–2013 гг., 945 суток) в колонку вносился свежий опад хвои (листьев) осеннего сбора. Имитируя поступление в почву атмосферных осадков, поверхность колонок смачивалась дистиллированной водой из расчета количества выпавших осадков. Объем фильтратов замерялся, в них определялись рН (потенциометрически) и содержание углерода (по бихро-матной окисляемости, Аринушкина [1]). Периодически (до и (или) после полива) в колонках абсорбционным методом определялась интенсивность дыхания почвы [13, 28].

Количество выделяющейся углекислоты (С-СО 2 ) характеризует интенсивность минерализации ОВ разлагающейся на поверхности почвы подстилки вместе с добавленным опадом и легкоминерализуемой фракции органического вещества почвенного слоя в колонках. В эту фракцию входят мертвые корни, часть растительного материала, перенесенного почвенными беспозвоночными в почву из подстилки, а также подвижные гумусовые вещества, легко растворимые в водных и слабощелочных растворах.

При проведении эксперимента температура воздуха в весенне-летние месяцы изменялась от 13,5 до 25оС, в зимние (декабрь–февраль 2012 и 2013 гг.) – от -1 до -4оС. В течение декабря–февраля 2011 г. опытные колонки зимовали вне лаборатории (под снегом при естественном изменении температуры воздуха).

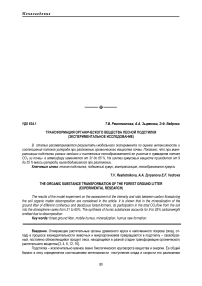

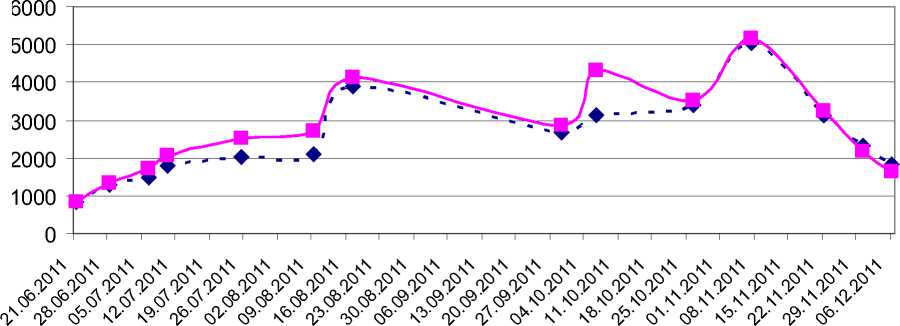

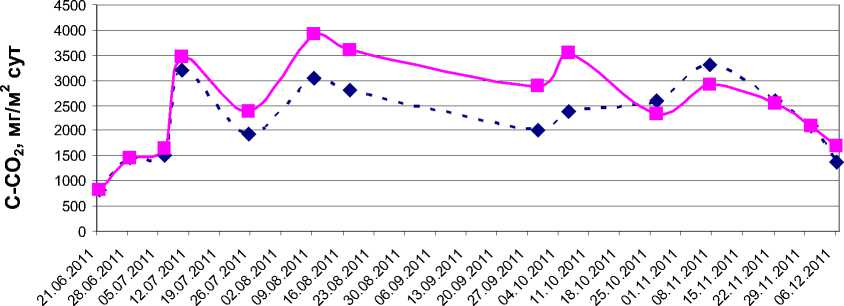

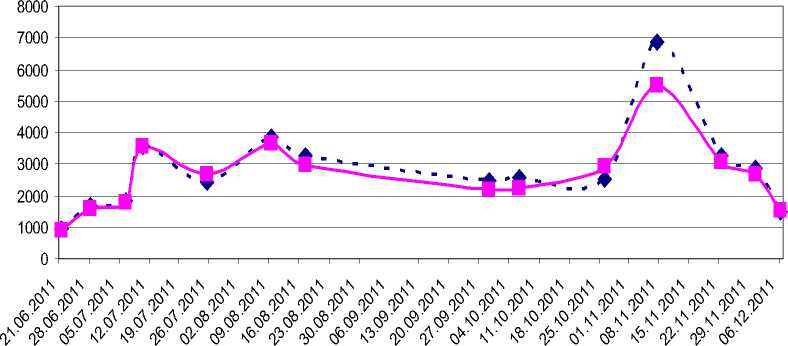

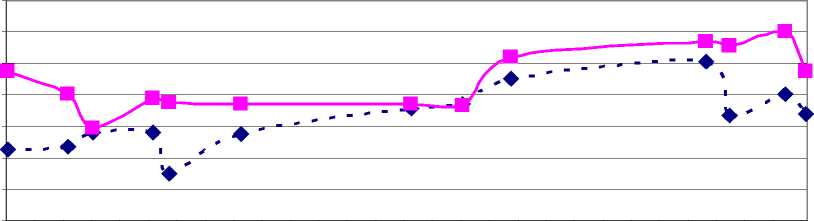

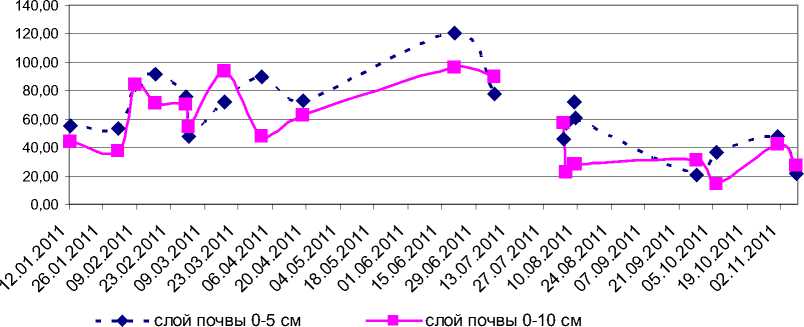

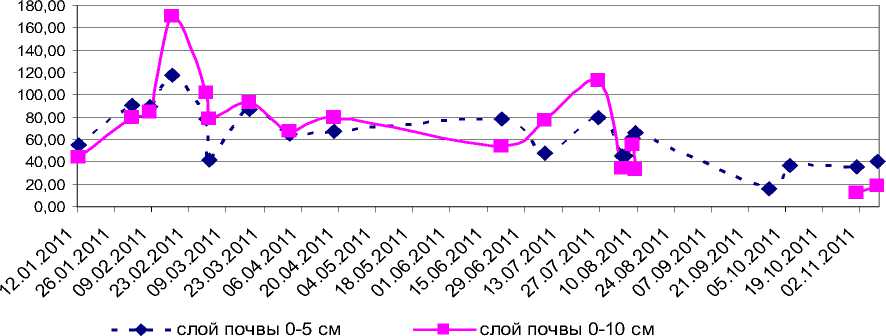

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных 2011 года по интенсивности почвенного дыхания (рис. 1) показал, что в течение первых двух-трех недель с начала эксперимента наблюдается медленное нарастание выделения СО2 с поверхности колонок всех вариантов. До добавления к подстил- кам свежего опада интенсивность дыхания была практически одинаковой во всех вариантах и изменялась от 760 (подстилка березняка) до 845 (из кедровника) мг С-СО2 на 1м2 за сутки, лишь в колонке с осиновой постилкой она составляла 930 мг С-СО2.

После добавления свежего опада (25 июня) для всех вариантов отмечено увеличение интенсивности дыхания, составившее для варианта с подстилкой сосняка и кедровника 51–55 %, лиственничника – 101, ельника – 80, березняка и осинника – 69 и 79 %. После всплеска интенсивность дыхания несколько снижалась и далее оставалась без резких изменений почти до следующего поступления опада. Процессы разложения протекали при одинаковой температуре воздуха и влажности почвы.

Перед следующим добавлением свежего опада (в конце октября) поток СО 2 в вариантах с подстилкой сосняка и лиственничника снизился соответственно на 30 и 20 %, в вариантах с подстилкой осинника и березняка на 15 и 21 %, ельника – на 8 %. В варианте с подстилкой кедровника снижение интенсивности дыхания было отмечено заметно позднее, чем в других вариантах, интенсивность высвобождения СО 2 перед добавкой опада оставалась высокой и продолжала нарастать.

После добавления свежих порций опада повышение интенсивности дыхания было зарегистрировано через 10 суток, но максимальный всплеск отмечен лишь через 5 недель.

Снижение температуры воздуха в конце ноября–начале декабря с 15–16оС до 10–5оС сопровождалось снижением интенсивности дыхания. По сравнению с максимумом снижение составляло в разных вариантах от 60 до 79 %.

Приведенный анализ динамики СО 2 при разложении ОВ относится к вариантам, где подстилка и добавляемый опад разлагаются на слое 0-5 см гумусово-аккумулятивного горизонта почвы. Аналогичный характер динамики интенсивности дыхания за период наблюдения отмечен и для колонок со слоем почвы 0-10 см. Однако сама интенсивность дыхания в этом варианте для подстилки хвойных пород выше, чем при разложении на слое почвы 0-5 см (рис. 1). Это обусловлено, скорее всего, увеличением массы легкоминерализуемого ОВ в слое 0-10 см по сравнению со слоем 0-5 см. Для вариантов с подстилкой лиственных пород такой закономерности не наблюдалось.

Кедр

слой почвы 0-5 см слой почвы 0-10 см

Рис. 1. Динамика интенсивности почвенного дыхания (2011 г.), С-СО 2 , мг/(м2 сут)

Сосна

слой почвы 0-5 см слой почвы 0-10 см

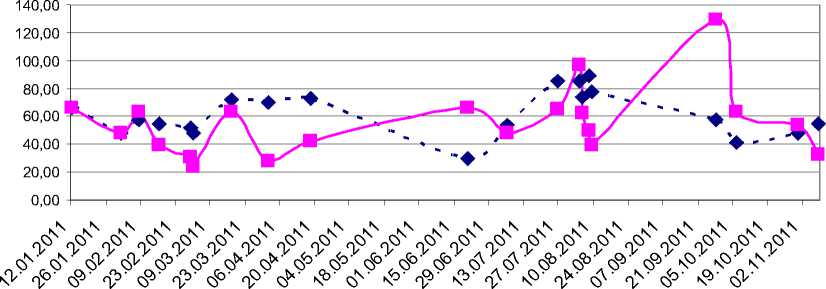

Лиственница

слой почвы 0-5 см слой почвы 0-10 см

Ель

слой почвы 0-5 см слой почвы 0-10 см

Продолжение рис. 1

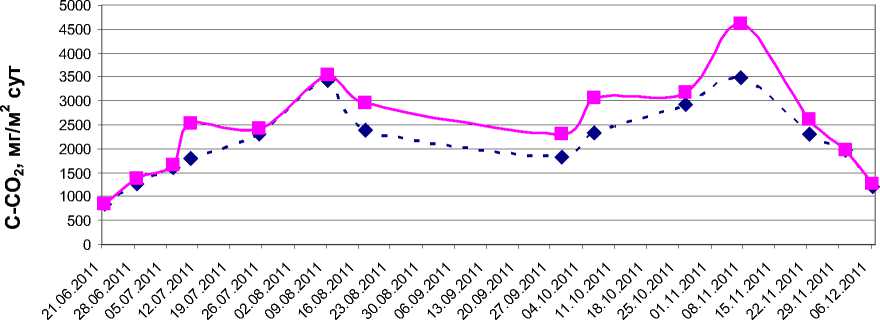

Осина

слой почвы 0-5 см слой почвы 0-10 см

Береза

слой почвы 0-5 см слой почвы 0-10 см

Окончание рис. 1

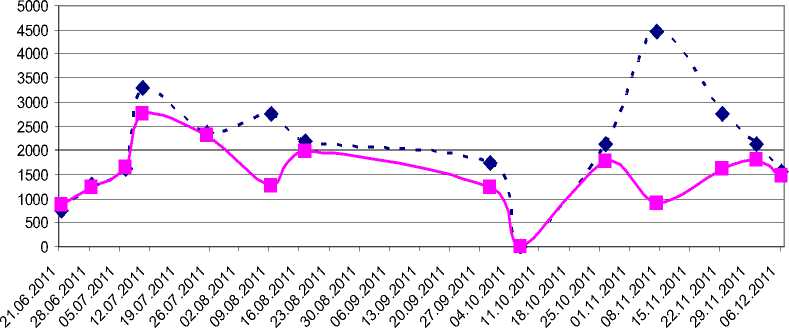

Возвращение колонок после «зимовки» в естественных условиях в лабораторию с температурой воздуха 15–18оС сопровождалось увеличением интенсивности дыхания по сравнению с периодом перед «зимовкой». Начиная с конца мая до второй декады августа 2012 г. интенсивность выделения СО 2 слабо изменялась, оставалась устойчиво более высокой, слабо изменяясь, после чего началось снижение. В начале октября в колонки был добавлен свежий опад. Это стимулировало биологическую активность: выделение СО 2 увеличилось и оставалось высоким до конца октября–середины ноября. Снижение температуры окружающего воздуха ниже 10оС сопровождалось уменьшением интенсивности выделения СО 2 , при температуре -1-4оС она снижалась в 2–3 раза (до уровня перед «зимовкой» предыдущего года).

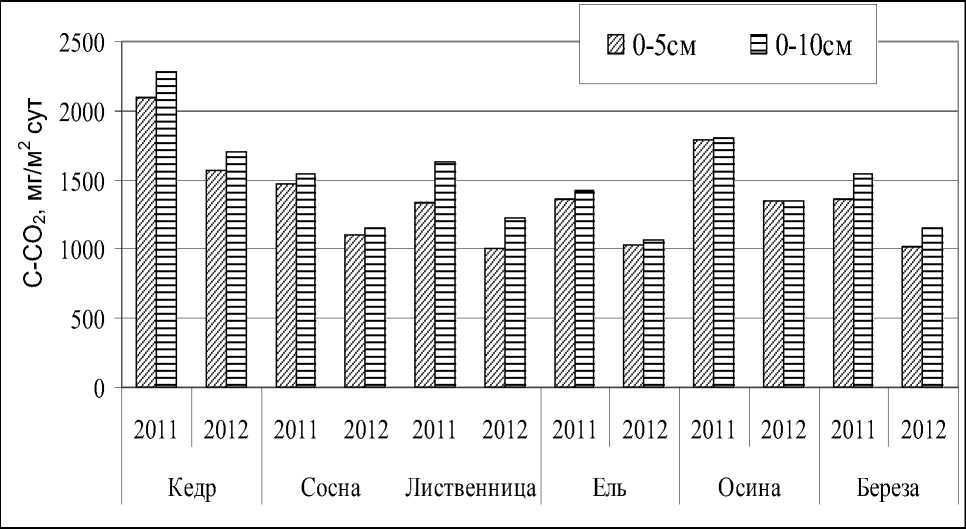

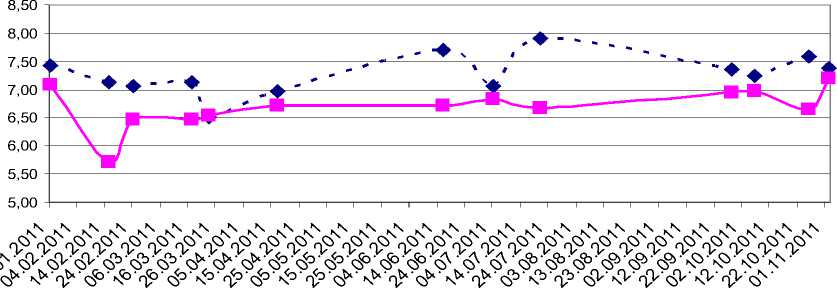

Средняя интенсивность дыхания за период наблюдения в 2011 году во всех вариантах выше, чем в 2012 г. (рис. 2). В целом характер динамики интенсивности дыхания в 2012 году был практически одинаковым для всех вариантов эксперимента.

Рис. 2. Средняя интенсивность выделения СО 2 за период наблюдения в 2011 и 2012 гг., С-СО 2 , мг/(м2 сутки)

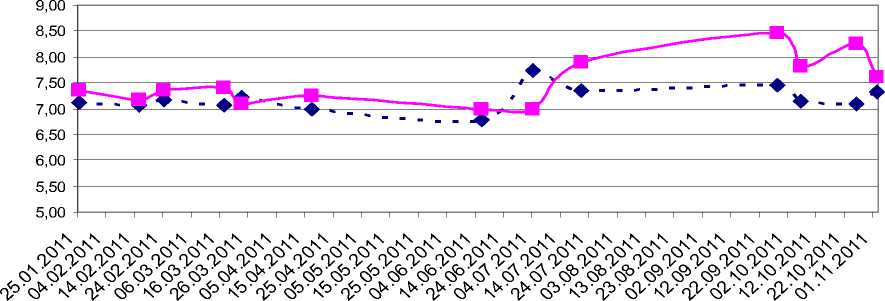

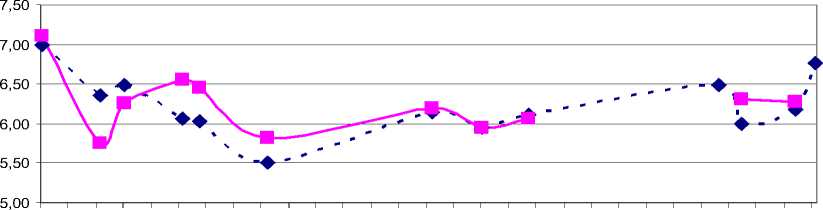

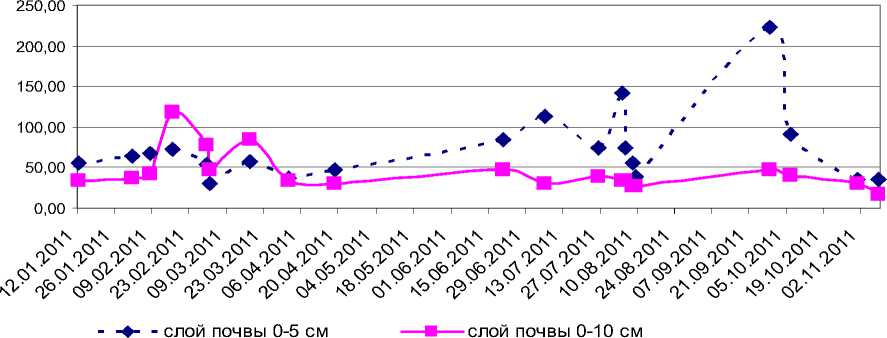

Растворы, фильтрующиеся непосредственно из-под подстилки кедровника, сосняка и лиственничника, характеризуются среднекислой реакцией (рН изменяется от 5,6 до 6,3), в ельнике и осиннике имеют нейтральную реакцию, в березняке рН растворов в среднем составляет около 6.5. При просачивании через почву колонок рН растворов в вариантах с подстилкой кедровника и лиственничника увеличивался до 7–8,8 (рис. 3). Подстилочные растворы в ельнике с нейтральной реакцией, фильтруясь через слой почвы 0-5 см, подкислялись: рН снижался до 5,5. При фильтрации через нижележащий слой значение рН растворов увеличивалось до слабощелочной. рН среды фильтратов в колонках с сосновой подстилкой на слое почвы 0-5 см изменялся от 5,3 до 7,4, на слое 0-10 см – от 6,3 до 7,4.

Кедр

9,50

га га

9,00

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

с?3 с?3 с?3 сФ< сч^ сч^ cv3 с£> t'P С?3 С$> с9> с9> С?3

- -♦- - слой почвы 0-5см

—■ слой почвы 0-10 см

Рис. 3. Динамика рН фильтратов (2011г.)

Сосна

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

и "^^^ и слой почвы 0-5см —■ слой почвы 0-10 см

Лиственница

" ^^^" " слой почвы 0-5см —■ слой почвы 0-10 см

Ель

8,50

со 8,00

со 7,50

о.

J 7,00

j 6,50

т 6,00

Q.

5,50

5,00

- -♦- - слой почвы 0-5см --■ слой почвы 0-10 см

Продолжение рис. 3

Осина

" "^^ " слой почвы 0-5см

—■ слой почвы 0-10 см

Береза

■ м^^м ■ слой почвы 0-5см

—■ слой почвы 0-10 см

Окончание рис. 3

В вариантах с подстилкой лиственных пород динамика рН фильтратов из-под слоя почвы 0-5 см была одинаковой, но значения рН различались. В варианте с подстилкой из осинника рН изменялся от 7,1 до 7,9; из березняка – от 6,0 до 6,8. В отличие от всех других, в варианте с подстилкой осинника из-под слоя 0-10 см фильтровались растворы с более низким рН, чем из-под слоя 0-5 см.

Показатели рН фильтратов за 2012 год практически совпадают с таковыми 2011 года. Как и в 2011 году, в отличие от других вариантов, рН фильтратов из-под слоя почвы 0-10 см с подстилкой осинника ниже, чем из-под слоя 0-5 см; в слое 5-10 см происходит подкисление фильтрующихся в него растворов.

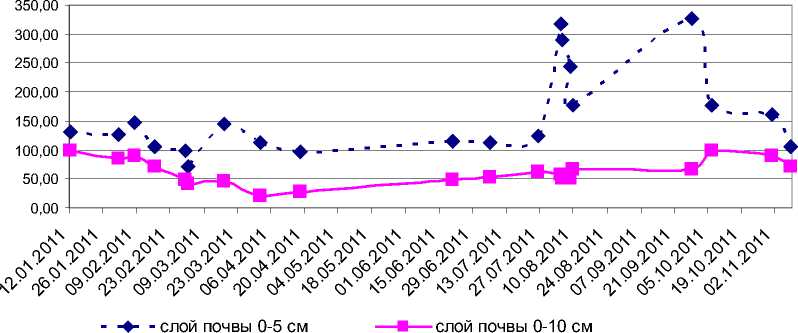

Максимальной концентрацией водорастворимого углерода (С-Н 2 О) характеризуются лизиметрические растворы из-под подстилки кедровника. В течение года в них ясно выделяется два максимума – первые две декады августа и середина сентября. Первый пик обусловлен выносом осадками продуктов летнего разложения, второй – всплеском биотрансформации свежепоступающих фракций опада. Эти пики в меньшей степени, но выражены и в динамике водорастворимого углерода в растворах из подстилки сосняка и ельника [24].

Под породами, ежегодно сбрасывающими листву, самая высокая концентрация углерода отмечена в растворах из-под подстилки лиственничника, что в первую очередь связано со значительно более высокими ее запасами по сравнению с осинником и березняком.

По средней за период наблюдения концентрации углерода в подстилочных растворах лесообразова-тели распределяются следующим образом:

хвойные : кедр > сосна > ель > лиственница; лиственные : осина > береза

173 107 69 67 54 37 мг С/л

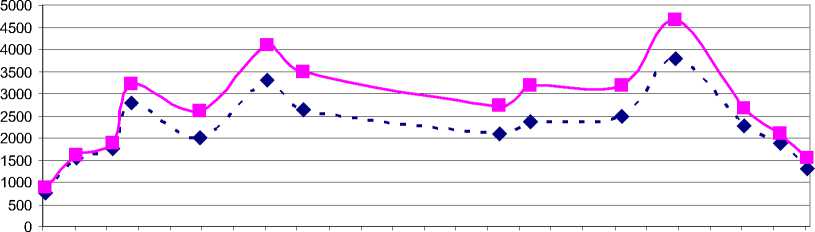

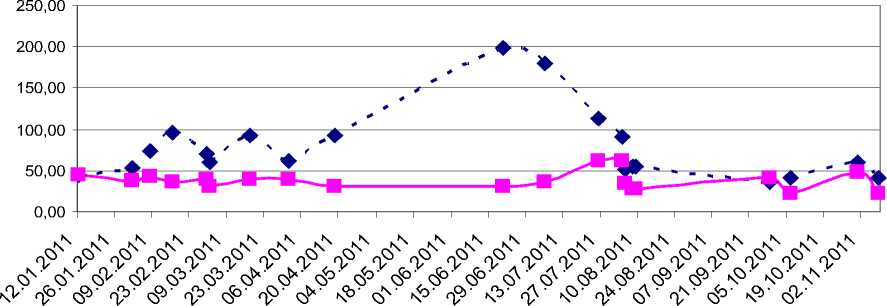

Концентрация углерода в фильтратах из-под слоя почвы 0-5 см в вариантах с подстилкой кедровника. сосняка и ельника в течение летнего периода 2011 года была заметно выше, чем из-под слоя 0-10 см (рис. 4).

Кедр

Сосна

Лиственница

слой почвы 0-5 см слой почвы 0-10 см

Рис. 4. Динамика концентрации водорастворимого углерода (2011 г.), мг/л

Ель

и ^^^ и слой почвы 0-5 см —■ слой почвы 0-10 см

Осина

Береза

В остальных вариантах не наблюдалось различий по содержанию С-Н 2 О в фильтратах на выходе из-под этих слоев почвы. В 2012 г. концентрация С фильтратов на выходе из-под слоя почвы разной мощности в вариантах с подстилками всех, кроме кедра, лесообразователей была близкой. В варианте с подстилкой кедровника до середины июля отмечалось более высокое содержание С в фильтратах из-под слоя 0-5 см.

После добавления свежих порций опада и после «зимовки» в фильтратах наблюдалось увеличение содержания углерода.

Судя по средневзвешенной концентрации углерода в фильтратах (табл. 1), в варианте с подстилкой кедровника в слое почвы 0-10 см происходит осаждение поступающих из подстилки органических соединений: на выходе из колонки концентрация С-Н 2 О снижается в 2 раза.

Средневзвешенная концентрация углерода в фильтратах из-под почвы (С, мг/л)

Таблица 1

|

Эдификатор, формирующий подстилку |

Слой почвы, см |

Год наблюдения |

Эдификатор, формирующий подстилку |

Слой почвы, см |

Год наблюдения |

||

|

2011 |

2012 |

2011 |

2012 |

||||

|

Кедр |

0-5 |

140 |

124 |

Ель |

0-5 |

84 |

31 |

|

0-10 |

72 |

81 |

0-10 |

41 |

25 |

||

|

Сосна |

0-5 |

67 |

25 |

Осина |

0-5 |

75 |

25 |

|

0-10 |

53 |

25 |

0-10 |

49 |

19 |

||

|

Лиственница |

0-5 |

63 |

47 |

Береза |

0-6 |

69 |

19 |

|

5-10 |

55 |

26 |

0-10 |

93 |

13 |

||

В сосняке концентрация подстилочных растворов, просачивающихся через слой 0-5 см, снижалась почти в 2 раза и практически не изменялась на выходе из-под слоя 5-10 см. Сходная картина наблюдалась и в варианте с подстилкой лиственницы. В вариантах с подстилкой осинника и березняка содержание С-Н 2 О увеличивалось в растворах после фильтрации через слой 0-5 см. При просачивании через нижележащий слой содержание С-Н 2 О в фильтрате с подстилкой березняка не изменяется, а в варианте с подстилкой осинника происходит его осаждение, концентрация в фильтрате снижается на 30 %.

Неодинаковое поведение водорастворимого ОВ подстилочных растворов при их фильтрации через верхнюю часть (0-10см) органо-аккумулятивного горизонта почвы – осаждение в ней или, наоборот, мобилизация дополнительного выноса – отражает его разный качественный состав.

Общая масса разлагающегося растительного материала за весь период исследования (945 суток) составляла от 2716 до 5542 г/м2, или от 1417 до 2795 г С/м2. За период (539 суток) параллельного определения интенсивности выделения СО 2 с поверхности колонок и содержания С-НО 2 в фильтратах из-под колонок масса углерода в растительных остатках уменьшилась на 36–52 % (табл. 2).

Таблица 2

Основные потоки углерода при разложении подстилки (подстилка + опад), С, г/м2 за 539 суток

|

Слой, почвы, см |

Эдификатор древостоя, формирующего подстилку |

|||||

|

Кедр |

Сосна |

Лиственница |

Ель |

Осина |

Береза |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Масса растительного материала, участвующего в эксперименте |

||||||

|

0-5 |

2795 |

2051 |

1771 |

1929 |

1958 |

1417 |

|

0-10 |

2795 |

2051 |

1771 |

1929 |

1958 |

1417 |

|

Высвободилось при разложении растительной массы на поверхности почвы |

||||||

|

0-5 |

1449 |

1054 |

803 |

929 |

1020 |

706 |

|

0-10 |

1469 |

1022 |

612 |

714 |

968 |

724 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

В том числе: минерализовалось до СО 2 |

||||||

|

0-5 |

1087 |

885 |

603 |

827 |

806 |

622 |

|

0-10 |

1102 |

858 |

459 |

636 |

765 |

637 |

|

гумифицировалось |

||||||

|

0-5 |

357 |

164 |

200 |

95 |

208 |

66 |

|

0-10 |

361 |

158 |

152 |

72 |

207 |

68 |

|

поступило в почву в форме С-Н 2 О |

||||||

|

0-5 |

5 |

5 |

1 |

7 |

6 |

19 |

|

0-10 |

5 |

5 |

1 |

7 |

6 |

19 |

|

Минерализация органического вещества почвы до СО 2 |

||||||

|

0-5 |

610 |

308 |

479 |

277 |

640 |

480 |

|

0-10 |

737 |

388 |

859 |

511 |

690 |

611 |

|

Вынесено из почвы с фильтратами |

||||||

|

0-5 |

32 |

14 |

16 |

18 |

10 |

13 |

|

0-10 |

21 |

10 |

11 |

10 |

9 |

13 |

Основная часть разлагающейся подстилки минерализуется, на новообразование гумусовых веществ приходится от 9–10 % (подстилка из березняка и ельника) до 25 % (подстилка из кедровника и лиственничника) разложившегося материала [7].

В суммарном потоке С-СО 2 при минерализации ОВ подстилки и легкоминерализуемой фракции почвы доля последней изменяется от 31–40 % ( варианты с подстилкой и почвой из кедровника и сосняка) до 65 % (вариант из лиственничника). В вариантах с подстилкой и почвой из ельника, осинника и березняка – 45, 44 и 49 % соответственно. Интенсивность почвенного потока С-СО 2 в варианте с подстилкой из осинника была одинаковой при разной мощности слоя почвы. Это свидетельствует о формировании суммарного потока СО 2 , в основном за счет минерализации подстилки и органики слоя почвы 0-5 см. В вариантах с подстилкой лиственничника и ельника наиболее четко по сравнению с другими вариантами проявляется роль легкоминерализуемого ОВ всего слоя почвы 0-10 см в формировании почвенного потока СО 2 в атмосферу.

Сравнение интенсивности новообразования гумусовых веществ при разложении подстилки и «выхода» СО 2 в атмосферу только из почвенного слоя указывает на несбалансированность этих потоков: минерализация органического вещества почвы превышает синтез нового гумуса.

Заключение. Полученные в модельном эксперименте результаты показали, что масса разлагающегося ОВ подстилки разных лесообразователей на близкой по физико-химическим свойствам почве в условиях одинакового сочетания тепла и влаги снижается за 359 суток на 38–52 %. Основная часть ОВ минерализуется до диоксида углерода, на новообразование гумуса приходится от 9–10 % (подстилка из ельника и березняка) до 25 % (подстилка из кедровника и лиственничника) разложившегося растительного материала.

Доля легкоминерализуемой фракции ОВ почвы (без подстилки) в суммарном потоке С-СО 2 в атмосферу изменяется от 31–40 % (варианты с подстилкой и почвой из кедровника и сосняка) до 65 % (вариант из лиственничника). В вариантах с подстилкой и почвой из ельника, осинника и березняка – 45, 44 и 49 % соответственно. Формирующийся при этом минерализационный поток СО 2 не компенсируется вновь синтезированными гумусовыми веществами.