Трансформация почв побережья Иркутского водохранилища и оз. Байкал (в границах Иркутской области) в результате влияния колебаний уровня водоемов

Автор: Белозерцева Ирина Александровна, Воробьева Ирина Борисовна, Власова Наталия Валерьевна, Лопатина Дарья Николаевна

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 1 (23), 2023 года.

Бесплатный доступ

В результате проведенных почвенно-географических и почвенно-геохимических исследований выявлена степень гидрогенной трансформации почв на периодически затапливаемых территориях побережья западного и южного Байкала, Иркутского водохранилища. Выбраны показатели и предложена шкала для балльной оценки гидрогенной трансформации почв и почвенного покрова. Дана оценка экологического ущерба, причиненного почвенному покрову прибрежной территории в результате влияния колебаний уровня водоемов.

Почвы, гидрогенная трансформация, экологический ущерб, иркутское водохранилище, оз. байкал

Короткий адрес: https://sciup.org/148326738

IDR: 148326738 | УДК: 631.411 | DOI: 10.18101/2542-0623-2023-1-18-48

Текст научной статьи Трансформация почв побережья Иркутского водохранилища и оз. Байкал (в границах Иркутской области) в результате влияния колебаний уровня водоемов

Проблема воздействия водохранилищ на почвы и растительность стала впервые обсуждаться около ста лет назад в связи с проектированием в России Волховской ГЭС. В 1923–1927 гг. в поймах р. Волхов и оз. Ильмень под руководством Л. И. Прасолова были проведены детальные почвенные исследования с целью прогнозирования изменений гидрологического режима почв и продуктивности фитоценозов в результате подпора, создаваемого гидроэлектростанцией [Почвенные исследования Волховстроя, 1925].

Начало массовых геоботанических изысканий в этом направлении относится к тридцатым-сороковым годам прошлого столетия. Пик почвенных исследований пришёлся на шестидесятые-семидесятые годы. После этого количество публикаций по данной теме стало заметно сокращаться, что отчасти связано с резким падением темпов крупного гидротехнического строительства.

Несмотря на относительно большое количество работ, опубликованных к настоящему времени, степень изученности влияния различных гидроузлов на почвенный покров далеко не одинакова. Значительные массивы данных опубликованы лишь по некоторым водохранилищам Волжского каскада (прежде всего по Иваньковскому и Рыбинскому, в меньшей степени по Куйбышевскому) и Москворецкой системы (по Можайскому, Озернинскому и др.), а также по Волховскому и немногим другим водохранилищам.

Накоплен обширный материал научных исследований [Успенская, 1956; Добровольский, 1958; Владыченский, 1962; Яковлева, 1969; Сравнительная характеристика... 1972; Болтова, 1973; Тихомиров, 1980; Микрофлора почв... 1980; Герасимова, 1981; Стародубцев, 1986; Авакян, 1987; Кореневская и др., 1987; Экотонные системы... 2011; Новикова, Назаренко, 2013; Новикова и др., 2017; Серышев и др., 1978; Серышев, 2017; Graham-Rowe, Duncan, 2005; Lima, 2007; Xu, J. и др., 2017; Ye L. et al., 2018; Gratien N. и др., 2020; Grossman, 2020; и др.] по влиянию водохранилищ на почвы прилегающих территорий. Проведенные исследования различных ученых свидетельствуют о неоднозначном проявлении процессов трансформации почв под влиянием затопления. В результате многолетних исследований различных авторов выявлено, что на водохранилищах с незначительными колебаниями уровня воды за вегетационный период признаки заболачивания почв проявляются уже на 2–3-й год, а изменение луговой растительности — на 4–5-й. Наибольшие скорости трансформации почвенного покрова наблюдаются в первые 10–15 лет после достижения отметки нормального подпорного уровня (НПУ), т. е. подтопление можно рассматривать как непрерывный более или менее равномерно нарастающий процесс с последующим замедлением темпов развития. Установлено, что подтопление формируется под действием комплекса факторов, но активно проявляется лишь на тех участках побережья, где этому способствуют рельеф и механический состав почвогрунтов зоны аэрации. Выявлено, что в большинстве случаев при подтоплении почв водоемов наблюдается уменьшение мощности гумусовых горизонтов, ухудшение показателей их плодородия, миграция некоторых веществ из почв в придонные воды и наоборот. Почвы полностью утрачивают видимые морфологические диагностические признаки, в них необратимо изменяются физико-химические свойства, состав органического вещества, изменяются щелочно-кислотные условия. В закрытых водоемах иногда наблюдается увеличение уровня плодородия периодически затопляемых почв.

Цель исследования — определить степень трансформации почв и почвенного покрова побережья Иркутского водохранилища и оз. Байкал (в границах Иркутской области) в результате влияния колебаний уровня водоемов, дать оценку экологического ущерба.

Объекты и методы исследований

Объект исследования — почвы и почвенный покров западного и южного побережья Байкала, Иркутского водохранилища. В последнее десятилетие сотрудниками ИГ СО РАН, ИОЭБ СО РАН и ИГУ проведены почвенно-географические и почвенно-геохимические исследования на западном, южном, северном и восточном побережьях оз. Байкал, в г. Иркутск и на прилегающей территории [Балсанова и др., 2017; Белозерцева и др., 2015, 2016, 2019; Воробьева, Белозерцева, 2011; Гынинова и др., 2012; Убугунов и др., 2018, 2019, 2021; Ubugunov et al.; 2018 и др.]. Значительная часть территории Центральной экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) находится на хребтах. Небольшая часть территории ЦЭЗ БПТ приходится на узкую низменную полосу побережья оз. Байкал и устья рек, которая наиболее освоена и несет существенную антропогенную нагрузку, где и могут наблюдаться последствия изменений уровня воды оз. Байкал и Иркутского водохранилища. Большая часть ЦЭЗ БПТ занята почвами под лесами среднегорья. На западном побережье Байкала и Иркутского водохранилища вне зоны периодического затопления распространены дерново-подзолистые почвы, встречаются серые и др. В зоне периодического затопления побережья почвенный покров представлен в основном комплексом почв аллювиального отдела (аллювиальные гумусовые, аллювиальные перегнойно-глеевые, аллювиальные торфяно-глеевые и др.). Встречаются почвы слаборазвитого отдела (слоисто-аллювиальные и др.).

В 2022 г. проведены почвенно-географические полевые исследования на побережье оз. Байкал (в границах Иркутской области) и Иркутского водохранилища с отбором проб почв, почвенно-геохимические лабораторные работы. Всего отобрано более 300 образцов почв на 98 ключевых участках в летний период года. Пробы почв отбирались системно на ключевых площадках и поперечных маршрутах (катенах) согласно требованиям ГОСТ. Химические анализы проведены в лицензированном химико-аналитическом центре Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН по общепринятым методикам на современном аналитическом оборудовании. Концентрация металлов установлена количественным атомно-эмиссионным спектральным методом на приборе «Орtima 2000DV». Реакция почвенной среды (рНводн) определена потенциометрическим методом. Содержание органического углерода (Сорг) — методом мокрого сжигания по Тюрину, гранулометрический состав почв — методом пипетки с диспергацией пирофосфатом натрия по Качинскому. Содержание основных элементов питания растений выявлено агрохимическими методами исследования почв [Теория и практика... 2006; Аринушкина, 1970; Агрохимические методы... 1975] согласно ГОСТ. Диагностика почв проведена согласно классификации России [Шишов и др., 2004; Классификация... 2022].

Результаты и обсуждение

Известно, что водный фактор является ведущим в трансформации основных компонентов прибрежных ландшафтов. В результате его воздействия на прилегающие территории исходные автоморфные почвы, как и в общем ландшафты, приобретают черты и свойства полу- и гидроморфных. Многими исследователями [Вендров, Дьяконов, 1976; Плисак, 1981; Балюк, Кутузов, 2006; Назаренко и др., 2008; Рыльщиков, 2009; Новикова, Назаренко, 2007, 2013; Экотонные экосистемы... 2011; Природные комплексы... 2014; Новикова, Уланова, 2012; Новикова и др., 2011, 2015; и др.] показано, что в результате изменения водного режима водохранилища на прилегающей территории происходят пополнение и подпор грунтовых вод; на открытых участках побережья активизируются абразионные процессы; под влиянием длительного затопления и волновой деятельности на периодически обнажающемся дне полностью разрушаются исходные природные комплексы; на участках побережья, подверженных кратковременному заливанию, одновременно идет смыв верхних горизонтов почв и накопление на поверхности отложений, принесенных водой в паводок; формируются гидроморфные и полугидроморфные почвы; на незаливаемых участках, где грунтовые воды залегают ближе к поверхности, чем 3 м, идут процессы формирования полугидроморфных природных комплексов. Ранее существовавшие в исходном ландшафте почвы в процессе адаптации к новым условиям водного режима изменяются в разной степени в зависимости от гидролого-геоморфологических условий.

Государственной методики экологической и экономической оценки влияния колебаний уровня водохранилищ на почвы побережья нет. Имеются общие (для любого типа влияния, кроме влияния подтопления) методики определения размеров ущерба от деградации почв и земель: методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель1; методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды2. Наиболее разработан научный методический подход «ключ» – «опыт» для оценки трансформации почв побережий [Новикова и др., 2017; Рыльщиков, 2009; Назаренко и др., 2008]. Авторами используется ландшафтно-экологический подход, в основу которого положено рассмотрение побережья как экотонной системы «вода — суша» в понимании В. С. Залетаева (1997). Применяют общепринятые методы полевых почвенно-эколого-географических исследований, в том числе топоэкологическое инструментальное профилирование с заложением катен и точек ключевых исследований, с морфологическим описанием почв, выявлением индикаторов современного гидроморфизма, с отбором образцов почв для дальнейших лабораторных исследований.

Согласно научным и государственным методикам в качестве индикаторов гидрогенной трансформации почв и почвенного покрова территории Иркутского водохранилища и побережья Байкала (в пределах Иркутской области) могут быть использованы их следующие показатели (морфологические и физико-химические свойства, не характерные для зональных типов и др.): наличие железистых и марганцевых новообразований в виде окисных пленок железа и сизоватых тонов (огле-енного и глеевого горизонта); мощность биотического и абиотического наноса на поверхности почвы; загрязнение почв; уменьшение содержания физической глины (опесчанивание); увеличение площади обнаженной почвообразующей и подстилающей породы; площадь естественных кормовых угодий и пашен, выведенных из землепользования; уничтожение плодородного слоя почв; уровень залегания грунтовых вод к поверхности и др. (табл. 1).

По каждому диагностическому показателю степень деградации почв и земель характеризуется пятью уровнями: 0 — недеградированные (ненарушенные); 1 — слабо деградированные; 2 — среднедеградированные; 3 — сильно деградированные; 4 — очень сильно деградированные (разрушенные), в том числе с уничтожением почвенного покрова. Степень деградации почв и земель выявляется согласно методикам определения размеров ущерба от деградации почв и земель (1994; 2010) и др.

Таблица 1

Шкала для балльной оценки гидрогенной трансформации почв и почвенного покрова и экологической оценки ущерба 1

[Новикова и др., 2017; Рыльщиков, 2009; Назаренко и др., 2008]

|

Индикаторный показатель |

Степень деградации, количество баллов |

Методика |

||||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

Мощность абиотического наноса, см |

< 2 |

2–10 |

11–20 |

21–40 |

> 40 |

ГОСТ, 1994 |

|

Нанос неплодородного слоя, см |

< 2 |

2–10 |

11–20 |

21–40 |

> 40 |

ГОСТ, 1994 |

|

Захламление почв при складировании отходов производства, см |

< 2 |

2–10 |

11–20 |

21–40 |

> 40 |

ГОСТ, 2010 |

|

Перекрытие поверхности почв искусственными покрытиями и объектами |

< 2 |

2–10 |

11–20 |

21–40 |

> 40 |

ГОСТ, 2010 |

1 Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель. Москва : Минприроды России и Роскомзем, 1994. URL: htm; Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденная приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238 (ред. от 18.11.2021). URL:

Продолжение табл. 1

|

Индикаторный показатель |

Степень деградации, количество баллов |

Методика |

||||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

Уменьшение содержания физической глины на величину, процент от исходного (опесчанивание) |

< 5 |

5–15 |

16–25 |

26–32 |

> 32 |

ГОСТ, 1994 |

|

Загрязнение почв, превышение ПДК и ОДК, раз |

< 1 |

1–2 |

2–5 |

5–10 |

> 10 |

ГОСТ, 2010 |

|

Площадь обнаженной почвообразующей породы или подстилающей породы, в процентах от общей площади |

0-2 |

3–5 |

6–10 |

11–25 |

> 25 |

ГОСТ, 1994 |

|

Поднятие пресных почвенно-грунтовых вод до глубины, м (для гумидной зоны), в гумидной зоне |

>1,0 |

0,81–1,0 |

0,61–0,80 |

0,31–0,60 |

< 0,3 |

ГОСТ, 1994 Новикова и др., 2017 |

|

Площадь естественных кормовых угодий, выводимых из землепользования, в процентах от общей площади |

< 10 |

10–30 |

31–50 |

51–70 |

> 70 |

ГОСТ, 1994 |

|

Площадь пахотных угодий, выведенных из землепользования, в процентах от общей площади |

< 10 |

10–30 |

31–50 |

51–70 |

> 70 |

ГОСТ, 1994 |

|

Морфологические признаки гидроморфизма в почвенном профиле: наличие железистых и марганцевых новообразований в виде окисных пленок железа и сизоватых тонов |

нет |

Fe+Mn конкреции |

наличие оглеенного срединного или нижнего горизонта |

наличие оглеенного верхнего горизонта |

наличие глеевого горизонта |

Новикова и др., 2017 |

|

Уничтожение (полное разрушение) плодородного слоя почвы, присваивается максимальный балл (20) |

- |

- |

- |

- |

- |

ГОСТ, 2010 |

Для расширения возможности проведения оценки разными специалистами был разработан метод оценки на основании условных баллов. Установленный показатель предложено считать степенью его гидрогенной трансформации, а совокупность баллов каждого индикатора во всех зонах дает представление о степени гидрогенной трансформации почв и почвенного покрова как совокупном показателе продвинутости процесса в настоящее время.

Исходя из полученных результатов составлена шкала оценки степени трансформации почв и почвенного покрова прибрежной зоны.

Шкала имеет следующий вид:

-

<7 баллов — низкая степень трансформации и малый экологический ущерб (I);

7–10 баллов — средняя степень трансформации и средний экологический ущерб (II);

11–17 баллов — высокая степень трансформации и большой экологический ущерб (III);

-

>17 баллов — очень высокая степень трансформации (уничтоженные почвы) и наибольший экологический ущерб (IV).

По предложенной схеме проведена оценка трансформации почв и почвенного покрова и причиненного им экологического ущерба при колебании уровня воды озера и сбросов Иркутской ГЭС, в баллах (табл. 2).

Таблица 2

Степень гидрогенной трансформации почв и почвенного покрова ключевых участков побережья Иркутского водохранилища и оз. Байкал (в границах Иркутской области)

|

Номера площадок, местоположение |

Индикаторы современного гидроморфизма, оценка трансформации, в баллах согласно параметрам в Табл. 1 |

PQ О R 5 ю cd и |

Др CQ и и Рч Н о ^ о я Р cd Рч О н Р я с Я § CD В |

|||||||

|

s cd к 8 Рч с CD s 5 s -& о & Ң о 2 S HD4 О Рч & S g |

PQ S cd

Q О |

Ң 8 в Ч к О Й с 2 5 s 2 о m 5 о л у и Н Н X ° S ft О & О и и m & 2 ° sag |

cd ң g§

У |

)Д m ® * ™ о s 2 « 8 § % cd Д О 5 5 | 2 с 8 S со К s s |

PQ У О с р S к р щ cd m |

X CQ О H Д & 3 s К О cd о m ^ |

и о К Яч = a g д 2 у m 2 8 о ° ^Sg |

|||

|

Иркутское водохранилище |

||||||||||

|

№ 1–3, з. Крутой Ключ (д. Новолисиха) |

4 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

4 |

- |

10 |

II |

|

№ 5–7, з. Королок (д. Бурдаковка) |

4 |

4 |

2 |

0 |

0 |

1 |

2 |

- |

13 |

III |

|

№ 9–11, З. Большой (п. Большая Речка) |

3 |

3 |

1 |

0 |

1 |

3 |

2 |

- |

13 |

III |

Продолжение табл. 2

|

Номера площадок, местоположение |

Индикаторы современного гидроморфизма, оценка трансформации, в баллах согласно параметрам в Табл. 1 |

PQ О R Ң cd Ю cd и |

S я _ д-хо о ^х 'Ф Q о д О m |

|||||||

|

s cd К 8 Оч К CD s 8 s о & ң 2 о S -& о а а S 8 |

S к cd

О О |

§ ” св Ң g 2 х с 2 5 д К 5 О л 5 и н С X и Д & о & о и И S и о ° - S 55 = |

cd д 9 2 g§ о =Д

У |

)S S й 3 Д ВС g 2 § g g Я cd w g 2 э 8 о 2 и 5 со К S S |

о

CD cd m |

X CQ О & 3 s m о cd О g X ; “ m |

bQ PQ к о 2 ^ В ° QD g @ МО Я cd щ 8 »« 2 О 2 о & у И 2 2 о 2 |

|||

|

№ 12–14, з. Еловый (21 км Байкальского тракта) |

4 |

0 |

1 |

2 |

0 |

2 |

4 |

- |

14 |

III |

|

№ 19–20, з. Чертугеевский (м–н Солнечный) |

4 |

0 |

1 |

1 |

0 |

4 |

3 |

- |

13 |

III |

|

№ 21–22, побережье Иркутского водохранилища вдоль ул. Якоби |

4 |

3 |

0 |

3 |

0 |

3 |

1 |

- |

14 |

III |

|

№ 24–25, з. Курминский |

2 |

4 |

0 |

4 |

0 |

0 |

4 |

- |

14 |

III |

|

№ 27, побережье правого берега р. Ангары напротив пос. Патроны |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

20 |

20 |

IV |

|

№ 96, побережье правого берега р. Ангары напротив пос. Будаковка |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

20 |

20 |

IV |

|

№ 98, побережье правого берега р. Ангары напротив пос. Тальцы |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

20 |

20 |

IV |

|

№ 28–29, устье р. Курма |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 |

- |

8 |

II |

|

№ 31–31, д. Новогрудинина |

4 |

4 |

0 |

4 |

0 |

0 |

2 |

- |

14 |

III |

|

№ 34–35, з. Падь–Мельничная |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 |

- |

8 |

II |

|

№ 92–94, з. Волчий |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

- |

6 |

I |

|

Западное побережье Байкала |

||||||||||

|

№ 16–18, устье р. Крестовка (пос. Листвянка) |

4 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

4 |

- |

9 |

II |

|

№ 89–90,устье р. Голоустная |

4 |

2 |

0 |

0 |

4 |

0 |

1 |

- |

11 |

III |

|

№ 37–39, оз. Зама |

4 |

2 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

- |

8 |

II |

Продолжение табл. 2

|

Номера площадок, местоположение |

Индикаторы современного гидроморфизма, оценка трансформации, в баллах согласно параметрам в Табл. 1 |

PQ О Ц 5 ю cd и |

Др

и и Рч 3 о ^ о Я Р cd X Рч О н Р я с с § CD Д О в |

|||||||

|

s cd к 8 Рч с CD s X ° ^ о & Ң о 2 S HD4 О Рч & S g |

PQ S cd У Q

О |

s & Рч

В X ^ В cd 9 о в и 5 о £ £ 5 О 9 U д со Hg g S S Д |

S _ EI X cd ң; gg

1=5 cd p я Px О |

>S >L X ?^ $ s 2 « 8 5 % cd Д О 55 g 2 с 8 К s s |

PQ У О К

& cd m |

X PQ О H д & 3 s К О cd о со х /> PQ |

S ВС и о 3 u о >1 Р К Яч = a g д 2 у m 2 8 о ° ^Sg |

|||

|

№ 44–47, з. Мухор |

4 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

3 |

- |

7 |

II |

|

№ 48–50, з. Шида |

4 |

0 |

1 |

0 |

3 |

0 |

4 |

- |

12 |

III |

|

№ 51–53, устье р. Сарма |

4 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

3 |

- |

7 |

II |

|

№ 54–56, оз. Сурхайтор-Нур |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 |

- |

8 |

II |

|

№ 57–59, оз. Улан-Хан |

4 |

0 |

2 |

0 |

0 |

0 |

3 |

- |

10 |

II |

|

№ 60–62, з. Курма |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 |

- |

8 |

II |

|

№ 63–64, устье р. Анга |

4 |

4 |

0 |

0 |

4 |

0 |

4 |

- |

16 |

III |

|

Юго–Восточное побережье Байкала |

||||||||||

|

№ 66–68, устье р. Снежная (пос. Новоснежная) |

4 |

0 |

0 |

2 |

0 |

3 |

4 |

- |

13 |

III |

|

№ 71–73, устье р. Хара–Мурино |

2 |

0 |

0 |

0 |

1 |

3 |

1 |

- |

7 |

II |

|

№ 75–76, устье р. Бабха |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

- |

4 |

I |

|

№ 77–79, устье р. Утулик |

4 |

4 |

0 |

1 |

4 |

0 |

4 |

- |

17 |

III |

|

№ 81–83, устье р. Похабиха (пос. Слюдянка) |

4 |

4 |

0 |

1 |

0 |

0 |

4 |

- |

13 |

III |

|

№ 84–85, устье р. Харлахта (г. Байкальск) |

1 |

4 |

0 |

2 |

0 |

0 |

2 |

- |

9 |

II |

|

№ 86–88, пос. Култук |

4 |

4 |

0 |

0 |

2 |

0 |

4 |

- |

14 |

III |

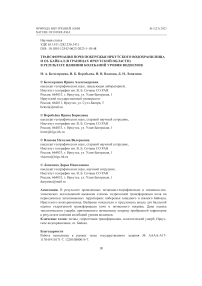

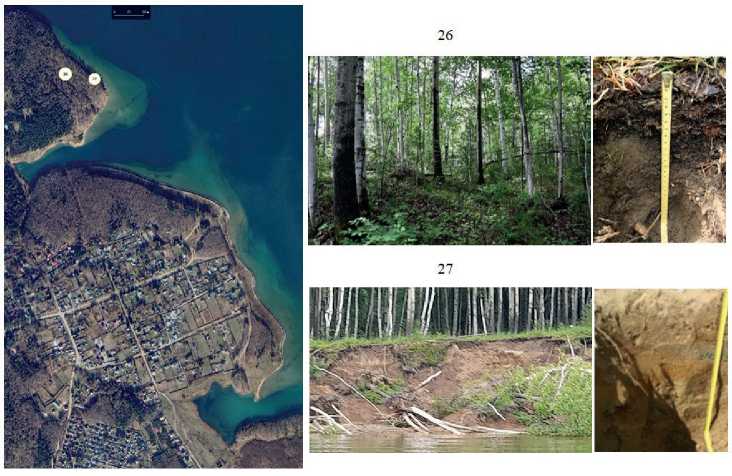

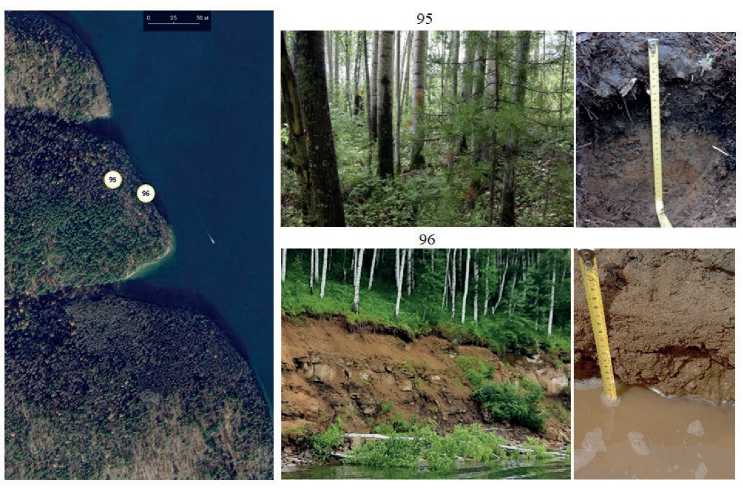

Наибольший экологический ущерб (IV очень высокая стадия трансформации, 20 баллов) почвам и почвенному покрову зафиксирован на крутых склонах побережья правого берега р. Ангара в районах, где наблюдаются процессы абразии берегов с полным уничтожением (смыва) почвенного покрова. На рисунках 1–3 приведены ключевые площадки № 27–28, 95–98 напротив населенных пунктов Патроны, Бурдаковка и Тальцы. Мощность плодородного слоя почв ключевых участков, подверженного смыву, составляет от 8 до 14 см.

Рис. 1. Ключевые площадки, фотографии растительности и профилей почв побережья правого берега р. Ангары напротив пос. Патроны

Площадки: № 26 — дерново-подзолистая под березовым кустарниковым злаково-разнотравным лесом; 27 — отложения аллювия и делювия без растительности у уреза воды. Зона периодического затопления отсутствует, наблюдаются процессы абразии и эрозии.

Рис. 2. Ключевые площадки, фотографии растительности и профилей почв побережья правого берега р. Ангары напротив пос. Будаковка

Площадки: № 95 — дерново-подзол под сосново-березовым, с подростом кедра, кустарниковым мохово-разнотравным лесом; 96 — отложения аллювия и делювия у уреза воды. Зона затопления отсутствует, наблюдаются процессы абразии и эрозии.

Рис. 3. Ключевые площадки, фотографии растительности и профилей почв побережья правого берега р. Ангары напротив пос. Тальцы

Площадки: № 97 — дерново-подзол под березово-сосновым с подростом кедра и ели кустарниковым, мохово-разнотравным лесом; 98 — отложения аллювия и делювия без растительности у уреза воды. Зона затопления отсутствует, наблюдаются процессы абразии и эрозии.

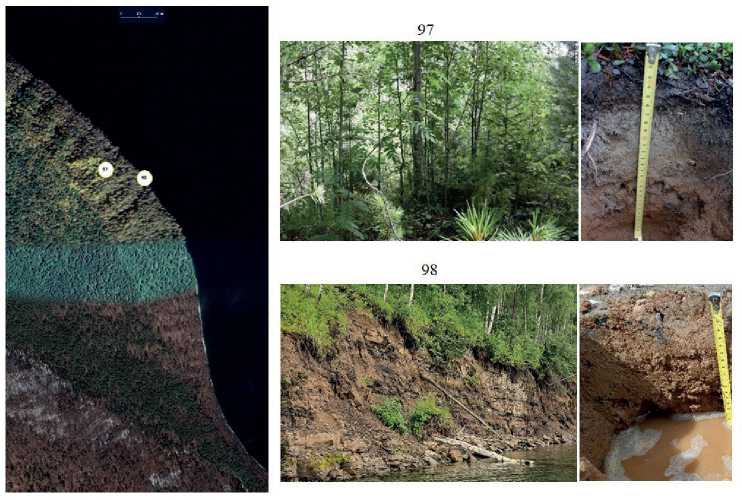

По многолетним (1962–1996 гг.) данным Г. И. Овчинникова и др. (1999, 2003), площади размыва по Иркутскому водохранилищу составляют в среднем 10, 29 га/ год. Согласно их данным среднее отступание бровки абразионного уступа —16 см в год, процессам абразии подвержено около 150 км побережья Иркутского водохранилища. Размываются в основном крутые берега с дерново-подзолистыми почвами (с плодородным слоем почвы не более 15 см) под лесной растительностью.

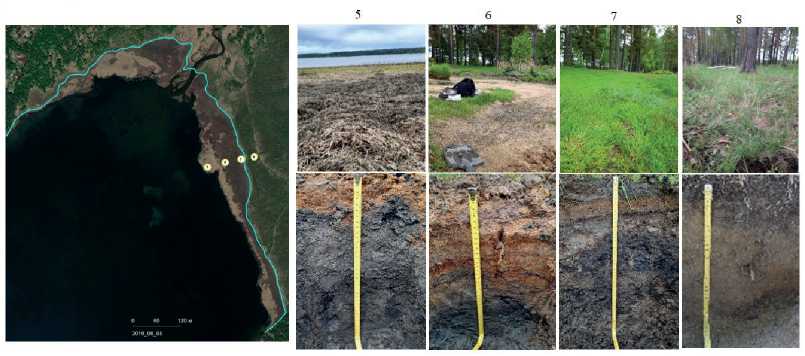

Большой экологический ущерб (III высокая стадия трансформации, 13–14 баллов) отмечается на значительной части территории побережья Иркутского водохранилища (заливы Королок, Большой, Еловый, Чергугеевский, Курминский, около населенных пунктов Бурдаковка, Большая Речка, Новогрудинина, м-на Солнечный и около пляжа на ул. Якоби). В почвах всех вышеперечисленных участков наблюдаются геоморфологические признаки гидроморфизма. Процессам опесча-нивания (потере фракции физической глины более чем на 25%) подвержены почвы побережья заливов Королок, Большой, Курминский, около д. Новогрудинина и пляжа «Якоби» (табл. 3, рис. 4, 5).

На побережье заливов Королок и Большой имеются наносы до 20 см из органических остатков мертвой наземной и водной растительности. На ключевом участке в заливе Чертугеевский (м-н Солнечный) площадь их незначительна, а в заливе Королок — более 2 000 м 2 (рис. 6, 7).

|

1 8 d> Н ^ н И и 'Ө4 cP о ^ к |

р р" |

40^ О'? |

40" Р4 |

ОО 40^ |

р |

■Г4 оо" |

Ip оо' |

оо' |

оо' |

тГ |

04 |

р^ |

р оо' |

o' |

04^ |

04^ pf |

оо' |

|

ң PS |

р |

О Р |

04 |

О |

ОО |

04 40 |

Lp 40 |

04 ■Р |

о Lp |

СЧ |

О |

оо Р4 |

о |

m |

04 Р4 |

О |

о р Р4 |

|

Рч О ^S |

я |

Р Р4 |

40 |

Р Р |

40 Р4 Р4 |

LD Р4 |

04 О Р4 |

ОО Р4 |

■Р Р4 |

04 |

Р4 |

р |

40 |

-г |

^ |

р |

|

|

z § |

40 ОО of |

О 04 |

Р 40^ р" |

О Оу о" |

ОО 40^ |

04 •Г4 |

О 04^ о" |

о о^ 'Р |

О |

40 Р оо' |

Ip о^ о |

О |

04 04^ |

О ОО^ |

о |

со pf Р4 |

о pf |

|

о o' |

О o' |

Я о" |

Р о^ о" |

О о" |

О o' |

Lp о^ о" |

40 |

3 о" |

сч о" |

о" |

o' |

о" |

О ОО о" |

о о" |

40 |

Р4 04^ о" |

|

|

ст и 5 д^ й S и О Я ң о й ZZ • ст . Щ Рч со о £^v |

о^ o' Pl |

ОО |

-г |

Оу |

со |

m |

04 |

40^ m |

■р 40' |

^ |

о^ |

о^ оо' |

^о o' |

pf |

оо оо' |

-г |

ОО о |

|

СК |

ОО ^ «^ |

40^ о" |

Я |

р о" |

р |

ip о" |

о |

ГП |

04^ о" |

о^ |

о^ |

Pl |

04^ о" |

ГП |

^1 |

||

|

к Рч |

40 |

m |

40 |

m |

ОО |

LT) |

40 |

40 |

Р4 ^ |

3 4О" |

р р^ 4О" |

о |

р 4О" |

40 ^1 |

04 4о" |

о |

04 Pf |

|

cd |

ОО О |

ОО |

р о |

9 р |

Pj о |

С|4 cq |

^Р Р4 |

О С|4 О |

ГР СЧ |

ОО О |

ОО |

Р4 Р4 о |

ОО Р4 О |

ГР оо Р4 |

40 ГР |

04 О |

04 |

|

н о Рч |

§ н |

о и |

и |

о и |

о |

О и |

л |

и |

и о |

о н |

и о |

и о |

и |

о и |

5 |

и |

|

|

ст И о с СТ*' Рч СТ Рч ё; |

3 § S | 5 S 5 В Щ В 5 2 и ? ц О СТ Рч н рч о н |

S"S и 8 S ч Е ” СТ 1 <10 Щ CD О ж с В щ 2 В р В 8 S ^ и 2 |

В ст В СТ 1 |

5 5 ст о а| |

1 W CQ о ст 2 н к 2 о д R S . 2 2 о ч s и <->«!« § 2 cd Н |

ст CQ § І ° В S § 2 Ң 5 |

* 2 о в , cd S д 5 О Щ Р ОО СТ й й Рч О Ң СТ R 2 ВСТРОЙ о в § Ч § 2 и ? 2 В 5 6 g се а § СТ н- Q р Р ^ Рч О н |

1 5 о 2 ” с |

|||||||||

|

р о о о н S |

Is |

о о Рч У О cd £5 |

|||||||||||||||

Продолжение табл. 3

|

1 8 О Н ^ Й S Я 'Ө4 о ^ в |

up" |

рГ Р4 |

04 |

Р^ 04" |

UP |

oo 04" |

04 P |

00" |

0^ 04" |

40^ |

00 pf |

40^ |

up^ |

p^ pi |

Pl |

P^ OO" |

oo" |

04^ OO" |

|

|

ң Ч,'” |

ОО UP Р| |

О 40 |

тг |

О up |

up |

Dp |

P О |

0 |

0 P4 |

О О |

up 00 |

m |

04 40 |

0 |

PI up |

up |

0 up |

0 |

О |

|

Рч О Ог О ^ Ң |

-н |

UP |

Р1 Р1 |

up |

m |

UP |

up |

up PI |

UP |

40 up PI |

О PI |

^ |

О |

up |

up |

40 |

up PI |

m |

up |

|

О ОО o' Pl |

UP О^ Up" |

9 р |

up о^ |

ОО 40^ РІ |

0 up" |

О 00" |

04 |

Pl |

О |

PI O^ up" |

up" |

40 |

up 0^ |

04 04^ |

cQ 4O" |

0 up" |

PI O^ |

О |

|

|

|£§ |

S pf Pl |

о" Р |

s о" |

Р |

0 04 O" |

04 OO O" |

04 O" |

up 00 0" |

40 О" |

0" |

P4 40^ |

О РІ |

s 0" |

04 РІ |

О 04^ O" |

s 0" |

О 04^ O" |

S O" |

|

|

и * д^ й S и О И о К Б £ . cd . О Д Q g-^^v |

40^ р! |

04 оо" |

О^ оо" |

Оу |

o^ о" |

Oy P |

up" |

OO 40' |

40^ |

40^ |

0 |

04^ |

у |

04^ |

у |

04^ О |

Pl |

up" PI |

OO О |

|

о" * " СК |

pf |

ОО о" |

X Р 04 ^ |

o' |

о" |

OO O" |

rn |

40^ O" |

40^ O" |

-r |

40^ up" |

40^ o' |

O" |

4O" |

o' |

40^ O" |

up" |

04^ O" |

|

|

к Рч |

pi 4о" |

Р1 о^ |

ОО |

3 |

О |

up 40^ 4O" |

up UP^ 4O" |

up Pl 4O" |

40 04^ 4O" |

0^ 4O" |

(A 4O" |

40 UP^ up" |

OO 4O" |

40 40^ 4O" |

PI 0^ 4O" |

P 4O" |

40 04^ 4O" |

40 |

|

|

cd |

Pl о |

Р4 |

О |

up |

oo P о |

OO P |

04 О |

up P|4 04 |

40 ■A pi |

О |

04 |

OO О |

cQ 00 |

04 P|4 P4 |

OO О |

P4 OO |

pi PI |

40 О |

40 PI |

|

н о Рч |

8 |

и |

е н |

о и |

и |

u и |

OD u |

и |

OD 8 |

Ф |

U 8 |

ад U |

и |

и |

и |

ад U |

5 |

H m |

|

|

cd о к cd" Рч cd Рч ё; |

cd cd Ю 5" 04 |

S 5 ~ д 2 S £ | | § g о ней И А и 2 д S § •& д о g ^ О Н |

| s § 2 s 2 2 3 ң m в о cd ^ 1 |

cd Од” О Й н И н А св ч § s ч 5 § S |

у CD 2 S § 8 cd P4 p? |

cd О Д § 8 |

О _ cd H g PQ s и у о 2 P в 5 ^ 0 cd ^ 1 cd Omro P4 rv |

Q 6 cQ |

|||||||||||

|

р о о о н S |

)В В cd cd О |

1Д s 1Д я CQ со О cd Д ^ |

2 g и 0 Ң |

||||||||||||||||

|

Oy |

▻у |

co |

О of |

-г |

-r |

0^ Csf |

0^ |

-г' |

^ сЧ |

о" Csl |

^ 'А |

'А |

■Z4 |

О^ |

o' |

0 0" |

04 'А о |

o' |

|

о о |

о о |

о (N |

Cl Cl |

0 C4 |

C4 04 |

04 |

О |

оо |

0 00 |

S |

Cs| 04 |

оо 04 |

Csl Cs| |

0 |

о о |

■Z) О |

||

|

о О\ |

■Z) |

■Z) oo |

40 |

CO |

04 |

C4 |

m |

m |

Csl |

00 |

оо |

г- |

m |

ОО |

OO |

Cs| О |

г- |

00 |

|

оо О\ Csf |

40 |

of |

m cf (N |

о |

04 |

О |

00 Csf |

04 ■Z4 |

0 ■Z4 |

■Z) О^ |

04 о" |

Cs| О^ |

0 |

04 О^ |

О |

>Z) ■Z4 |

Csl ■Z4 |

О ^ |

|

о |

■Z) ОО o' |

(N о |

О су Csf |

m |

cy 'А |

OO Cy |

О |

О 'А |

о_ 'А |

О |

О^ 'А |

IZ) |

40 ^ |

^ 'А |

o' |

04 О" |

cQ 0" |

|

|

о^ of |

(N |

О of |

Oy R |

of |

O^ CO |

O^ of |

'Z |

оо of |

о^ |

■Z4 о" ■Z) |

•zT |

of' Csl |

of' |

O^ CO |

■Z4 О |

^ |

||

|

сч |

o' |

OO Csf |

m |

O^ O" |

O^ O" |

o' |

o' |

* ОО 'А ■Z) |

о^ о" |

* 40 |

■Z4 о" |

zf |

o' |

40 5o 5 |

0" |

o' |

0^ 0" |

|

|

о 04^ |

О о |

О |

■Z) |

00 'А |

o" |

04 'А |

04 'Z |

04 'А |

Cs| ■Z4 'А |

'А |

■Z) 'А |

'А |

cQ 'А |

■o' |

Cs| O^ 'А |

0 00^ |

'А |

'А |

|

2 о |

О Csl 04 |

о |

о |

0 C4 О |

04 C4| О C4 |

О Csl 0 |

0 |

ОО о |

04 ^ ОО |

Csi 0 |

сч |

40 0 |

40 |

Cs| О |

0 ^ cq |

04 О |

04 |

|

|

и о |

OD и |

% |

и |

OD U |

и |

и |

U и |

е н |

ф и |

н |

о и |

u и |

и |

s H |

Ф и |

и |

||

|

2 к к о й § ц н so о ң § ” "2g m § ^ Cd |

ы cd К S m 11 cd 1 m |

cd 6 s m | cn 5 |

3 1 S § 5 0 д S Д Й Д 0 и 2 ң h a й ce ң ® 2 и ң ° л m ce & 0 0 m S “ 1 ££ |

cd ң 5 з ■ cd й 0 д S Д Й Д 0 и 2 ч ң a й ce Ң ® 2 и ң ° л m ce ^-0 0 m S ^ I ££ |

cd Од” О 2 2 И н й св ^ § я * Е Я св 0 Q Я оңу |

cd S w я 2 S § g & дед И и 2 д S О н о |

■Z) м |

од” о 2 2 S н й Св Ң 2 s ң л я св ° ” к. ң 2 |

cd 5 к я Д S Ң 2 ” a cd M CD S G К й А я 2 щ 0 g ^ 0 H |

cd К m 8 11 cd 1- О |

||||||||

|

cd К S о CP К |

cd |

cd cd и О CD |

cd u

|

|||||||||||||||

Продолжение табл. 3

|

1 8 CD Н ^ Й S Я 'Ө4 cP ""Р о ^ Щ а в |

о 4о" |

rA |

Оу o' 40 |

Р1 |

|р 40 |

р^ оо" |

р 04" |

04" |

о" P4 |

Р4" |

р^ о |

оо^ |

40^ |

ОО |р |

40^ |

о^ |р |

|

|

ң A/S |

Р Р4 |

Р |

Я |

О |

3 |

04 ОО |

о ОО |

S |

Р |

04 Р |

40 |

40 |

04 |

Р |

р Р4 |

||

|

Рч О Ог- |

ОО |

ОО |

ОО |

Г- |

m |

ОО |

Г- |

-r |

ОО |

04 |

ОО |

04 |

04 |

Р4 |

04 |

04 |

|

|

Z § |

о |

О О^ |

о |

ОО о^ |

рг Р |

о р^ |

Р4 Р |

Ip pf |

04" |

о |

Р4 Р1 |

о р^ |

О Р1 |

ОО 04^ о" |

o' |

о" |

О о" |

|

Я р" |

ОО р" |

Я р" |

Я о" |

PI |

cQ |

о" |

o' |

cQ Ip |

о о" |

'Р |

о |р |

cQ Ip |

Я |

Р4 О^ |р |

р Р1 |

||

|

и 5 д^ й S и О В ~ о К Б А . cd . О Д Q £^v |

ОА pf Pl |

04 |

ру о" Р1 |

оо" |

Ip |

pf Р4 |

04^ |

^ 00" P4 |

о^ |р |

О; |

ОО 04" |

р^ о |

Р^ |

40^ 4О" |

о |

||

|

о" * " СК |

* 04 |

40^ р" |

Р^ О |

ОО о" |

ОО о |

■р |

тҒ |

ОО О" |

^ |

04^ о" |

04^ о" |

40^ о" |

04^ о" |

о" |

Р^ |

^ р ri 2f 4 СР |

40^ о" |

|

к Рч |

04 |

3 |

Р1 р" |

я р" |

40 р" |

4О" |

'Р |

ОО 4O" |

OO 40^ |

р 04^ |

04 |

Р 40^ 4О" |

ОО 4О" |

ОО о^ 4О" |

4О" |

04 40^ |

ОО^ |

|

cd |

40 Р4 О |

ОО 40 Р1 |

04 О |

ОО Р4 04 |

о |

04 ^ |

о |

pi |

О |

04 |

ОО О |

рІ ОО |

Я о |

ГР |

Р О |

Р |

Я |

|

н в о Рч |

н |

О и |

и |

и |

и |

и |

5 |

и |

5 |

и |

и о |

ад и |

и о |

ад и |

ад О |

S н |

О и |

|

cd о к cd" Рч cd Рч ё; |

в Е оо" g 40 М |

cd ° Д ” О Й н И н й св ^ 2s* Л Я св ° О Я ® § | |

cd 5 | g. BPS 2 к с Й ° о cd |

cd ед И я 8 К m о р § Ч О Ч с |

4 0 в 6 PQ О Рч |

g В К о Й 2 в н A 5 § § S °, 2 8 ^ § |

g В к о Й g Н A cd 5 § § S °, 2 g 00 в в ^ § |

„ S св 5 я Д Й оч Й 5 ° В В д с о о 2 Й s |

|||||||||

|

<10 о о н о S |

К cd В ^ В Рч <10 н |

о cd |

Рч |

||||||||||||||

водоемов

|

о< |

о |

оо" |

ОО |

40 |

ОО 4о" |

об |

ОО 4о" |

о^ 04' |

04^ 4О" |

о^ 4О" |

Os" |

об |

Csf |

Csf |

■с |

С4 |

||

|

'С |

'С С4 |

ОО С4 |

9 |

04 |

■С 40 |

04 |

ОО |

04 |

LC С4 С4 |

40 |

ОО О |

>Z4 |

■С С4 С4 |

о |

■С О |

ОО |

||

|

04 |

2 |

04 |

ОО |

^ |

^ |

су cf С4 |

о |

Г^ |

04 40 |

ОО |

о 04 |

04 ОО |

04 40 |

о |

04 ОО |

■С 40 |

||

|

о с^ o' |

ОО о" |

О су о" |

'С о" |

О |

О су |

С4 су |

■С ОО 4о" |

40 •Г4 |

О С4о о" |

гЕ |

Сс cf |

О cf |

О с^ |

csf |

о |

ОО о" |

||

|

ОО |

су Csf |

су |

o' |

су |

О о" |

04 ОО о" |

04 o' |

cQ о" |

о о^ csf |

04 о" |

cQ |

о_ |

3 o' |

о ^ о" |

■С о^ о" |

о |

||

|

'с |

40^ |

1 |

о^ |

о |

С4 |

ОО 04' |

о^ |

ГС |

о^ |

■Г4 04 |

ОО 'С |

іс об |

о^ 'С |

о |

||||

|

Оу о" |

40^ о |

1 4 'С |

О о" |

о |

■С о" |

су 04' |

40^ 04' |

* ОО Csf |

40^ о" |

UC С4 |

-г |

о^ С4 |

с^ |

■С |

04^ о" |

о" |

||

|

'С су 40 |

04 40 |

40 ОО |

1С ОО |

■С о^ 4о" |

С4 О^ ОО |

ОО 4о" |

LC 4О" |

ОО 4О" |

°2 |

ОО 04^ |

cQ об |

cQ 4О" |

04 4О" |

ОО о^ 4о" |

■С о^ 4о" |

о^ |

||

|

о |

тГ |

04 С4 о |

>с 04 С4 |

40 О |

С4 40 |

о |

ОО О |

LC О |

С4 С4 LC |

С4 о |

о С4 С4 |

С4 О |

04 С4 |

04 о |

04 |

С4 С4 |

||

|

и о |

е н |

е н |

О и |

ад и |

% |

н |

О и |

8 И |

6 1 |

и X |

и |

и |

* О Ө |

* о к |

||||

|

>S О ® й ° з s а Б д 2 & д й с д ° § о | | 6 ОО Ң Д К 5 2 о о н |

2 CD 2 6 Ң д Св ^ч ОО У |

cd й § Б 2 3 3 g св О m ^ 00 >, |

к cd О CD О ОО |

о л 5 ■о 2 $ оо ц П cd |

51 40 2 ОО |

3 св й н 8 Ң R Я ң О Д 5 Ғ н ” 8 св оо у 2 с к |

° 5 к я 3 0^5 4 5 § Л S У со О S й Ң ^ ОО ” ОО |

о с 6 CQ

04 |

)S 2 cd об 04 |

|||||||||

|

cd X — |

cd Й cd — X ң |

6 |

с и В 2 < ст & 5 о н cd О П Ю Щ К |

|||||||||||||||

Фон* — региональный фон в почвах [Белозерцева, 2019]; ПДК, ОДК** — СанПиН 1.2.3685-21 IV. Почва населенных мест и сельскохозяйственных угодий. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 2021. URL: http://test.

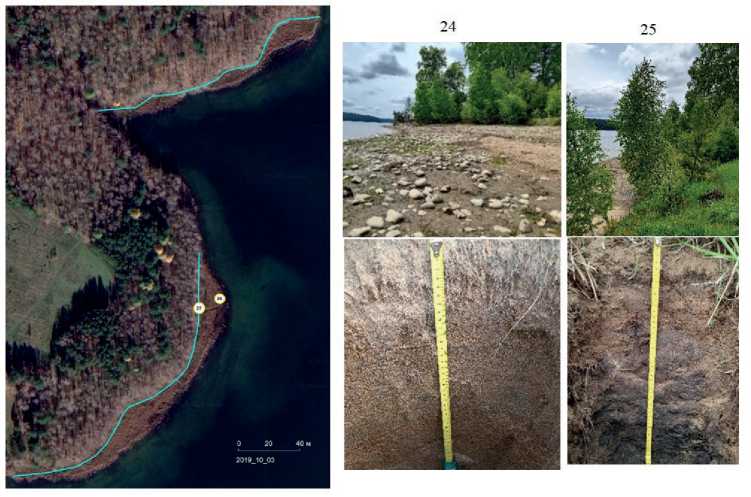

Рис. 4. Ключевые площадки, фотографии растительности и профилей почв побережья залива Курминский

Площадки: № 24 — слоисто-аллювиальная, без растительности, с редкими всходами осоки;

25 — слоисто-аллювиальная гумусовая почва под разнотравно-злаковым лугом. Голубой линией отмечена зона периодического затопления

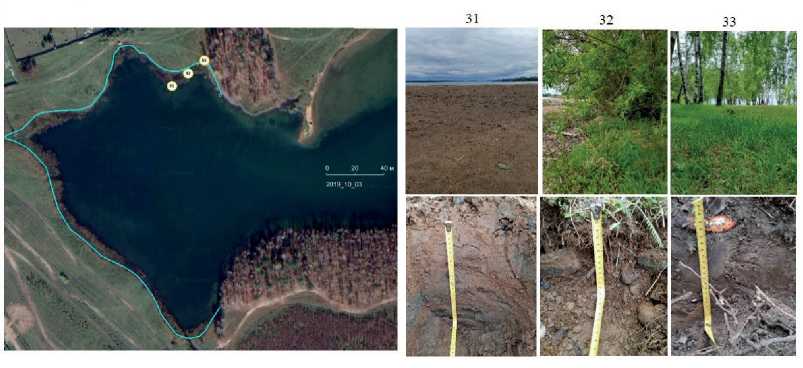

Рис. 5. Ключевые площадки, фотографии растительности и профилей почв побережья Иркутского водохранилища в районе д. Новогрудинина

Площадки: № 31 — слоисто-аллювиальная глееватая почва, растительность отсутствует; 32 — аллювиальная гумусовая под злаково-разнотравным лугом; 33 — дерново-подзолистая глееватая почва под разнотравно-злаковым разреженным березняком. Голубой линией отмечена зона периодического затопления.

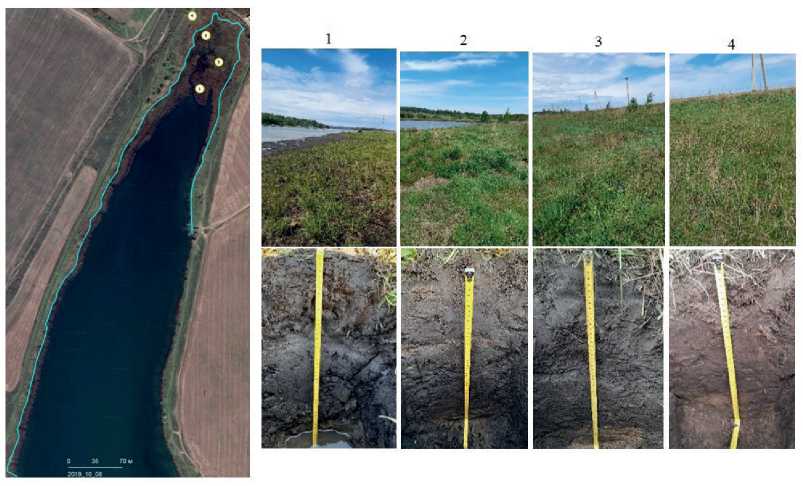

Рис. 6. Ключевые площадки, фотографии растительности и профилей почв побережья залива Королок (д. Бурдаковка)

Площадки: № 5 — слоисто-аллювиальная на торфяно-глеевой почве под мертвой биомассой из водорослей; 6 — слоисто-аллювиальная глеевая почва под фрагментарным осоковым лугом; 7 — слоисто-аллювиальная на аллювиальной торфяно-глеевой, торфяно-минеральной почве под осоковым лугом; 8 — дерново-подзолистая почва под разнотравно-злаковым сосняком. Голубой линией отмечена зона периодического затопления.

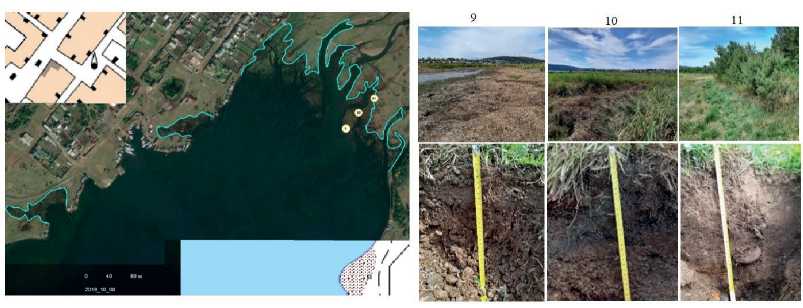

Рис. 7. Ключевые площадки, фотографии растительности и профилей почв побережья залива Большой (пос. Большая Речка)

Площадки: № 9 — аллювиальная гумусовая почва под мертвой осоковой растительностью, фрагментами злаки и осоки; 10 — аллювиальная торфяно-глеевая, торфяно-минеральная почва под осоковым лугом; 11 — аллювиальная гумусовая глееватая почва под разнотравно-злаковым лугом с подростом сосны. Голубой линией отмечена зона периодического затопления.

Загрязнение почв побережья оценено по концентрации в них нефтепродуктов в сравнении с фоновыми участками, не затронутыми хозяйственной деятельностью человека. По ранее проведенным исследованиям [Белозерцева, 2020], в среднем фоновое содержание нефтепродуктов в почвах составляет 21,7 мг/кг. Повышенные концентрации нефтепродуктов обнаружены локально в аллювиальных почвах у самого уреза воды заливов Королок (коэффициент концентрации (Кк) по отношению к фону = 1,9), Большой (Кк=5,3), Еловый (Кк=2,1), Чертугеевский (Кк=13,5) в верхних горизонтах до глубины 20 см, пляжа на ул. Якоби (Кк=6,1) — до 30 см (табл. 1, рис. 8), что может являться следствием колебания уровня воды Иркутского водохранилища, загрязненной от моторного масла водного транспорта. Загрязнение точечное, на небольшой площади, с расстоянием от побережья уменьшается. Наибольшая площадь (от 10 до 20 м2) находится на побережье з. Еловый и пляжа на ул. Якоби. Выявлено также повышенное содержание некоторых микроэлементов (Mn, Pb, Ni, Zn, Co), превышающих ПДК и ОДК в почвах побережья (табл. 2), но оно может быть связано не только с колебаниями загрязненной воды водохранилища.

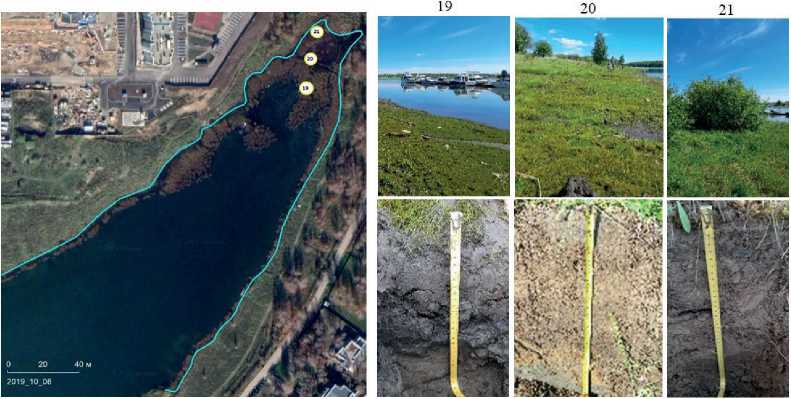

Рис. 8. Ключевые площадки, фотографии растительности и профилей почв побережья залива Чертугеевский (мкрн Солнечный)

Площадки: № 19 — слоисто-аллювиальная гумусовая глееватая почва под осоковым лугом; 20 — аллювиальная гумусовая глеевая почва под осоковым лугом; 21 — урбоаллювиальная гумусовая глееватая почва под разнотравно-злаковым лугом. Голубой линией отмечена зона периодического затопления.

В районе залива Крутой Ключ (д. Новолисиха) зафиксировано перемещение границы пахотных угодий, которые ранее располагались у самой линии затопления. Потери их составили более 5 000 м 2 (рис. 9).

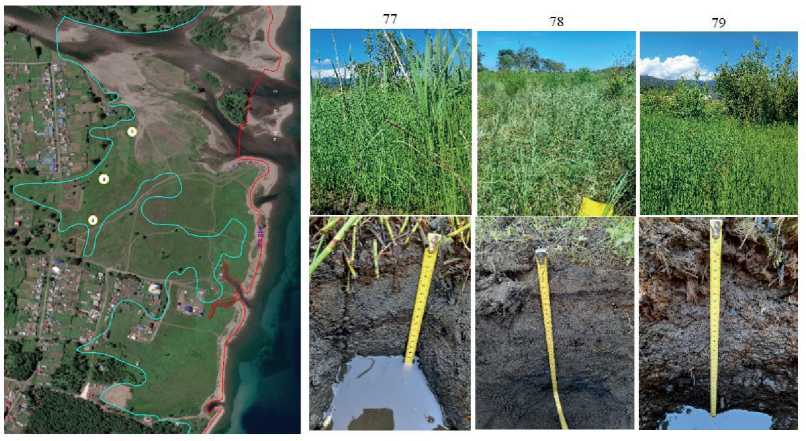

На большей части освоенной части территории западного побережья Байкала выявлен средний экологический ущерб (II средняя стадия трансформации, 7–10 баллов) в устье рек Крестовка и Сарма, в заливах Курма и Мухор, оз. Зама и Сухайтор-Нур. Большой экологический ущерб (III высокая стадия трансформации, 11–16 баллов) почвам и почвенному покрову отмечается в устье рек Голоустная и Анга, на побережье залива Шида и оз. Улан-Хан. Установлено опесчанивание (облегчение гранулометрического состава почв) почв устья р. Голоустная (более на 30%) и Анга, побережья оз. Зама (на 16–25%). В районе устья р. Крестовка, з. Шида и оз. Улан-Хан наблюдается мощный нанос из органических мертвых остатков водной и наземной растительности. Почти на всех исследованных участках западного побережья Байкала при затоплении наблюдается уменьшение площади кормовых угодий. Например, в устье р. Утулик (рис. 10). Их наибольшие потери зафиксированы в устье рек Голоустная (>10 тыс. м2) и Анга (>100 тыс. м2).

Рис. 9. Ключевые площадки, фотографии растительности и профилей почв побережья залива Крутой Ключ (д. Новолисиха)

Площадки: № 1 — аллювиальная торфяно-глеевая, торфяно-минеральная почва под осоковым заболоченным лугом; 2 — аллювиальная перегнойно-глеевая, иловато-перегнойная почва под разнотравно-злаково-осоковым лугом; 3 — аллювиальная гумусовая глеевая почва под разнотравно-злаковым лугом; 4 — аллювиальная агрогумусовая под разнотравно-злаковым лугом. Голубой линией отмечена зона периодического затопления.

На юго-восточном побережье Байкала в устье рек Снежная, Утулик, Поха-биха, Култук установлен большой экологический ущерб (III высокая стадия трансформации, 13–17 баллов). Опесчанивание почв наблюдается в устье рек Утулик, Похабиха, Харлакта, Култук (более чем на 30%). Площади естественных кормовых угодий и сенокосов в периоды затопления уменьшаются в районе устьев рек Утулик, Харлакта и Култук с наибольшей потерей в первом случае на более чем 40 тыс. м 2 . Выявлено загрязнение аллювиальных почв нефтепродуктами у уреза воды в устье рек Снежная (Кк=6,7) и Хара-Мурино (Кк=7,6). Обнаружено повышенное содержание свинца и цинка, превышающих ПДК и ОДК в аллювиальных почвах тех же районов. Загрязнение имеет локальный характер. Высокое содержание токсичных элементов и веществ установлено в верхних горизонтах до 20 см.

Рис. 10. Ключевые площадки, фотографии растительности и профилей почв устья р. Утулик

Площадки: № 77 — слоисто-аллювиальная глееватая почва под злаково-хвощевым, с рогозом заболоченным лугом; 78 — слоисто-аллювиальная глееватая почва под осоково-хвощевым лугом; 79 — аллювиальная торфяно-глеевая, минерально-глеевая почва под разнотравно-злаково-осоковым лугом с кустарниками. Голубой линией отмечена зона периодического затопления.

Содержание гумуса в почвах исследуемой территории показало себя неоднозначно. Отрицательная трансформация данного показателя для большей части выровненных участков пологих склонов не выявлена, так как почва защищена растительным покровом и дерниной. Высокие значения гумуса в прибрежных аллювиальных почвах дают слаборазложившиеся органические остатки водной и наземной растительности. «Оголенные» почвы пашен без растительности, на которых при небольшом уклоне могли бы наблюдаться потери запасов гумуса, при колебании уровня воды на побережье исследуемой территории, в зону затопления не попадают. В большинстве случаев ключевых районов по мере приближения к урезу воды Иркутского водохранилища и заливов Байкала содержание гумуса в аллювиальных почвах возрастает, особенно оно контрастно по сравнению с почвами под лесом. Исключение составили почвы залива Курминский (уменьшение содержания гумуса с 4,2 до 0,6%), Падь-Мельничная (с 8,1 до 3,6%) и Новогрудинина (с 7,7 до 1,2%), где наблюдаются опесчанивание почв, вынос гумусовых веществ.

По содержанию основных элементов питания растений почвы характеризуются в основном малыми и средними значениями, варьируют в пределах природных флуктуаций.

|

тз и |

о о" |

04 о" |

40 о" |

04 о" |

04 о" |

40 о" |

04 о" |

40 о" |

|

о и |

04 |

40 |

04 |

40 |

■/4 |

1/4 |

40 |

1/4 |

|

сЙ |

40 |

04 |

40 ■/4 |

04 |

40 1/4 |

m |

04 |

04 40 |

|

й N |

04 |

04 LD |

04 ■/4 |

1/4 |

04 |

04 1/4 |

1/4 |

|

|

и |

04 |

Я |

04 |

Я |

О 1/4 |

04 |

Я |

О 1/4 |

|

> |

04 |

40 LD |

О |

04 ■/4 |

1/4 |

ОО |

40 1/4 |

о 1/4 |

|

О m |

04 о" |

04 ОО о" |

3 о" |

О ОО о" |

о" |

40 40^ о" |

04 ОО о" |

о" |

|

Й и |

40 |

г- |

04 |

г- |

40 |

г- |

40 |

|

|

2 |

40 |

^- |

я |

m |

m |

m |

тг |

m |

|

£ |

1/4 |

04 |

о 04 |

04 |

О |

О |

04 |

04 |

|

О S |

О оо" |

04 04 |

04 о" |

О 04 |

ОО 04^ оГ |

04 04^ |

О •О |

|

|

н |

40 04 |

04 |

о о 04 |

04 ОО |

04 |

■/4 04 04 04 |

04 ОО |

■Z4 О |

|

cd m |

04 |

ОО О |

S |

ОО |

О 04 |

04 |

ОО ОО |

04 40 |

|

й s |

ОО О |

о 1/4 ■/4 |

04 ■/4 |

1/4 |

ОО 40 |

О 40 |

1/4 |

04 40 |

|

Е о 8 Рч £ |

е н |

О и |

и |

О и |

5 |

О и |

и |

Рн |

|

cd со о к cd CD Рч cd Рч Рч CD О К |

§ S 1 5 5 S У CD Рч В Щ 2 5 2 и ? й о У Оч қ Н Рч о |

5 ю S и D о ң Е ” cd ■ CD S 2 Р- CQ К CD О Ж С S ” 8 й 2 S |

5 S К CD чР CD § Е § 1 СП |

ы cd К чР ^ cd S СР 2 Ң cd |

||||

|

CD CD § О CD S |

1 2 = |

|||||||

|

04 о" |

О о" |

04 О о" |

о_ о" |

oo O^ o" |

О о" |

о о" |

О4о о" |

04 о" |

|

40 |

04 04 |

40 |

04 |

ОО |

г- |

о |

ОО |

|

|

04 ■/4 |

-т |

04 |

04 |

О |

я |

о |

я |

04 О |

|

04 ■О) |

40 |

04 |

04 |

40 |

о |

04 |

ОО |

Os. |

|

Г- |

О |

04 |

04 04 |

04 |

40 |

я |

||

|

40 ■О) |

04 |

40 04 |

Г- |

ОО 04 |

04 |

Я |

40 |

|

|

о ОО о" |

о" |

04 о" |

04 04^ о" |

О о" |

■О) 40^ о" |

О о" |

40 40^ о" |

04 ОО о" |

|

г- |

■О) |

г- |

m |

04 |

О |

-н |

40 |

^ |

|

о |

ОО |

г- |

04 |

■О) |

■О) 04 |

04 |

ОО 04 |

04 |

|

04 |

о |

Г- |

40 |

m |

Г- |

ОО |

||

|

04 04^ |

о- |

04 04^ 4О" |

ОО о |

О |

04 оо" |

^ |

04 •Г4 |

|

|

04 ОО о |

04 04 |

04 ОО 04 |

о о |

о о 04 |

40 |

ОО |

04 |

04 ю |

|

ОО |

04 |

ОО 04 |

04 |

ГО |

04 |

04 |

||

|

04 ■О) ■О) |

04 04 |

О ■О) |

04 |

04 ОО |

ОО |

О |

04 04 ОО |

ОО |

|

и |

и о |

о н |

и о |

и о |

и |

о и |

5 |

и |

|

W cd о о о Рч cd |

и о С S s 5 5 к S Ң . 2 2 о ч s и ° $ ч in 2 ч 2 cd Н |

t< cd CQ CD CD C E 5 40" § s Й cd |

)S о 5S )S И

5 2 Р У

। й

и и 5 о и ч - I Stg cd с^ о И ч а 8 |

1 5 § я & ° Ч ч оо" g |

||||

|

cd О ^ Ң CQ Ң . |

||||||||

Продолжение табл. 4

|

тз и |

о |

о ^ о" |

04 04^ o' |

04 04 o" |

oi о" |

04 о" |

oo 04^ o" |

04 о" |

о" |

о" |

04 o' |

o" |

>Г4 ^ о" |

о" |

О о" |

04 О1 о" |

оо О1 о" |

04 о" |

О о" |

о" |

|

о и |

о, 04 |

40 |

r- |

Ю |

04 |

Ю |

yp |

40 |

40 |

40 |

40 |

m |

О |

04 04 |

04 |

■О |

^ |

04 |

||

|

сЙ |

04 |

04 04 |

m |

OO 04 |

40 О |

04 04 |

04 |

оо |

О |

40 ер |

04 £ |

О £ |

о |

о 04 |

40 ■О |

04 |

40 О |

о |

?) |

04 |

|

й N |

£ |

04 |

S |

04 Ю |

о |

Ю Ю |

04 04 |

5 |

40 LD |

3 |

es| 40 |

rE |

о LD |

о LD |

О оо |

04 ОО |

г- |

04 |

04 |

04 |

|

и |

40 |

О |

oo 04 |

OO 04 |

04 04 |

У4 |

04 LD |

О 40 |

40 LD |

IT) |

9 |

еп |

•Г) |

оо |

г- |

оо |

5- |

■О 04 |

40 04 |

|

|

> |

40 |

04 |

04 |

04 |

04 |

^- |

LD LD |

О 40 |

es| LD |

40 LT) |

40 es| |

ОО es| |

оо |

40 |

40 |

04 |

■О 04 |

|||

|

CD m |

3 о" |

3 о" |

40 o" |

CO o" |

ОО о" |

o' |

04 OO o" |

ОО о" |

Cs| ОО о" |

LD ОО о" |

es| oo o" |

О о" |

3 о" |

оо У4 о" |

оо оо о" |

04 ОО о" |

04 40^ о" |

04 40^ о" |

04 о" |

|

|

Й и |

04 |

04 |

04 |

-H |

m |

Ю 04 |

ОО |

04 |

oo |

04 |

40 |

-н |

04 |

о 04 |

ОО |

Гр |

40 |

г- |

||

|

2 |

04 ОО |

m |

04 |

m |

04 04 |

о |

9 |

ер |

40 |

^- |

R |

S |

S |

40 |

^- |

Ур |

04 |

ОО |

Гр |

|

|

£ |

40 |

04 |

40 |

О |

40 04 |

о 04 |

Ю |

Cs| |

40 |

LT) |

ер |

О |

еп |

m |

04 |

04 |

О |

ОО |

г- |

|

|

О S |

04 •О |

40 |

О oA |

40 У4 |

О |

40 |

У4 |

40 |

-н |

LD esf |

es| ^ esf |

>Г4 40^ |

04 О^ |

3 |

04 |

ОО О1 о" |

04 О1 о" |

4О" |

||

|

н |

04 |

04 Ю 04 |

OO Ю |

04 OO 04 |

о |

04 04 04 |

04 40 04 |

ОО О |

40 40 40 |

°е |

OO О es| |

2 40 |

40 О |

5 |

04 ОО |

о 40 04 |

04 ОО 04 |

04 |

04 ■О 04 |

|

|

cd m |

S |

04 Ю Ю |

Ю |

04 vp |

ОО 04 04 |

04 Ю 04 |

04 ур |

^ |

oo 40 |

es| |

О es| |

es| |

04 ■О |

04 ОО |

^ |

оо |

О 04 |

ОО 04 |

||

|

й s |

9 |

У4 oo о |

04 О 04 |

о |

40 ОО ОО |

OO |

о о |

оо 40 |

Cs| |

es| LD |

О LT) LT) |

04 |

оо es| |

о 04 04 |

04 |

о ю ■О |

04 |

о Ур |

ОО 04 ■О |

■О |

|

8 о 8 £ |

и |

s H |

Ф и |

и |

u U |

ад и |

и |

CD 5 |

Ф |

u U 8 |

CD и |

и |

и |

ад и |

н m |

и о |

ад и |

|||

|

cd со о к cd CD Л cd Рч О |

cd й Ю 5" 04* |

s s 5 s и ц M S и Е й CP ■ К 2 g S S ч 6 O' g ^ 8 |

5ё 2 cd п СР А о cd о А1' |

s ё AS” P и о 5 Й Ң Й й ч § § S , 2 ” |

s s 2 § S 8 cd |

s О й у to Ң Ч CQ cd ^ Ч ° ч |

6 S н Й ” И й и О л й V § S to Q о 04 С |

О 6 04 |

2 я о й 2 ц н A cd 5 § § S °, 2 ё £ § cd |

|||||||||||

|

§ 1=5 О |

5 s' Н cd И ^ ср И cd О |

S' й й й Н й |

2 й и 2 § ^ f ё ң О Ч о П CQ CQ |

cd & CQ О К а |

||||||||||||||||

|

o' |

ОО о" |

40 о" |

о" |

04 о o' |

о" |

о" |

04^ o' |

o' |

04 о" |

о" |

О О1 о" |

О 04^ о" |

о о" |

04 о" |

О 04^ о" |

00 o' |

|

г- |

ОО |

о |

-т |

40 |

г- |

о |

04 |

^ |

■О |

m |

04 |

О |

-н |

|||

|

ОО 04 |

40 ■О) |

■О) 40 |

■О) |

о ОО |

ОО ОО |

04 |

04 LT) |

О LT) |

ОО LT) |

3 |

ОО ■о |

00 |

О 04 |

3 |

3 |

|

|

3 |

04 |

m |

04 |

ОО 04 |

04 |

-т |

О |

о о |

о |

й |

3 |

■о |

3 |

о LT) |

г- |

|

|

3 |

ю |

04 |

ОО |

04 |

04 |

ОО |

9 |

04 |

m |

LT) 04 |

04 |

о ■о |

О 04 |

04 |

m |

|

|

3 |

о 04 |

04 |

о |

04 |

04 |

о |

LT) |

ОО |

-т |

04 04 |

-н |

|||||

|

о Oy о" |

3 о" |

о |

о" |

3 о" |

о |

о о" |

04 Ю, o' |

О о^ |

о" |

О о" |

о" |

о °\ o' |

ОО о" |

о" |

40 о" |

04 о" |

|

2 |

m |

г- |

о |

-т |

ОО |

о |

^ |

о 04 |

г- |

2 |

m |

г- |

^ |

о |

-т |

|

|

04 04 |

г- |

■О) 04 |

о |

04 |

Ю, |

о 04 |

ОО 04 |

LT) 04 |

0 04 |

■о 04 |

°о |

о |

04 |

|||

|

■О) |

ОО |

m |

■О) |

Ю, |

ОО |

о |

m |

О |

ОО |

ОО |

ОО |

|||||

|

о" |

Ю, |

о 04^ о" |

о |

юГ |

■О) о^ |

of |

о ОО ю‘ |

-н |

of |

04" |

3 0" |

04 |

40 04 |

04 |

||

|

ОО 04 |

3 04 |

40 о 04 |

ОО 04 |

m |

о Ю) 40 |

ОО Ю, |

LT) |

о |

04 о 04 |

00 |

3 |

0 |

о |

LT) LT) |

04 40 |

о ОО 04 |

|

Tf |

ОО 40 |

о ОО |

04 |

О о |

40 04 |

04 |

о о |

04 О |

S 04 |

04 О 04 |

00 со |

40 |

04 LT) |

04 |

||

|

О IO) 40 |

о |

о о |

ОО |

о |

о 04 |

о 40 04 |

о |

ОО |

LT) LT) |

О LT) |

о ■о |

о |

■о |

04 |

LT) |

о |

|

5 |

% |

и |

ад и |

и |

и |

ад и |

S н |

о и |

н |

О и |

ад и |

S н |

О и |

н |

||

|

s 5 ^ m о I £ Cd Бн 04 |

ы cd 5 6 S СО у со 5 к |

3 ■ 3 « 5 £ к S g н к § § Е S g 3 а |

3 ■ 3 « 5 2 В и ң д о д Н ң Ң св Й 2 е и 2 и r ° ° о я S |

3 2 к о о Й й я R Й св ^ И * g я св ° о я 5 § £ |

i S1 i-Q й cd и Б д 2 щ О О 05 К) н О О н |

д 5 2 § ю м |

S AS® 2 и « 2 Ң R 2 св ^ g § S 0 2 ” еп Ң 2 'Г. Ң |

i S1 i-Q й cd к д 2 § ^ а •& д 2 ^ О н |

s m о 2 Ң cd 1-< 3 |

д 5 д Б 2 § оо- 2 |

||||||

|

cd О |

cd S cd m |

cd cd и О CD |

и

|

|||||||||||||

Продолжение табл. 4

|

тз и |

о" |

о" |

R o" |

40 o" |

o" |

ОО о" |

о" |

о о" |

■Z4 °А о" |

o' |

о" |

04 о" |

cQ o' |

40 o" |

o" |

|

|

о и |

г- |

m |

04 |

04 |

о |

Ч" |

г- |

Csl Csl |

г- |

ГЧ |

ОО |

04 |

oo |

-H |

||

|

сЙ |

04 ОО |

ОО 40 |

oo |

40 |

40 |

40 |

о ОО |

oo |

04 |

ОО |

о 40 |

Cs| |

>Z4 Cs| |

04 |

04 04 |

|

|

й N |

40 |

о |

04 04 |

40 04 |

40 |

ОО |

о |

г- |

40 |

04 |

ОО |

ГЧ |

40 |

40 |

40 OO |

|

|

и |

40 |

6 |

40 |

CO |

4" |

ОО |

3 |

40 ОО |

О |

О Cs| |

Cs| |

-и |

04 |

40 |

||

|

> |

О 40 |

40 |

3 |

О |

о 40 |

ч- |

3 |

Csl 40 |

■Z4 ■Z4 |

04 Cs| |

ОО |

04 |

-H |

04 |

40 |

|

|

CD m |

О 04^ о" |

04 о" |

OO o" |

co o" |

3 о" |

04 04^ о" |

о о" |

О о" |

ОО 40^ о" |

Cs| 40^ о" |

04 о" |

04 о" |

m o" |

o" |

40 o" |

|

|

Й и |

04 |

о 04 |

r^ |

04 |

о 04 |

ОО |

04 |

ОО |

Г- |

9 |

40 Csl |

тг |

r- |

r^ |

ГЧ |

|

|

2 |

40 04 |

m |

m |

о |

о 04 |

г- |

'О |

?) |

40 |

85 |

-н |

-и |

oo 04 |

40 |

||

|

£ |

m |

OO |

о |

04 |

ч- |

г- |

40 |

г- |

ОО |

04 |

Ч- |

04 |

||||

|

О S |

Г- |

04 О)" |

40 |

04 co |

oo of |

04 'О |

04 о" |

'А |

■Z4 |

'А |

40 О'? |

Cs| |

m oo" |

04 40^ oo" |

40 04" |

|

|

н |

ОО 04 |

04 04 |

04 oo 40 oo |

40 40 |

О СО |

ОО 40 |

ОО 40 40 |

Csl о |

■Z4 |

■Z4 ОО ОО |

m |

Csl 40 |

>Z4 О 40 |

40 04 |

||

|

cd m |

'О |

04 |

40 40 |

О |

04 04 |

S 40 |

LD 40 LD |

04 О |

40 ■Z4 |

гч |

OO 40 |

04 |

04 |

|||

|

й s |

О 40 |

40 |

04 OO 40 |

04 40 |

40 О |

О 40 04 |

О |

ОО |

СО |

о 40 |

oo |

Csl 04 04 04 |

9 |

04 04 |

||

|

8 о £ |

и |

и |

и |

5 |

5 |

и |

и о |

ад и О |

ад и О |

ад и |

S н |

О и |

и о |

s |

s H |

Ф U |

|

cd СР О к cd" CD Л cd Рч О |

S С 9 ” Р Я о 5 g g В св ч 2 и ч S m cd ° о ю й о |

cd 5 1 £ иди ° й = 5 g g £ В о |

s S H § 1 1 § 8 5 ч 8 a Й ч д |

A о с 6 ср о CD |

2 ® о й 2 ц н й 5 Ч § 8 °, 2 ё cd |

н о й 2 Ц Н A cd 5 § § S °, 2 ё =2 § ^ cd |

3 § « Д й о й о Д о ч Ч о ч й ч Т И С о 2 g | оС g в |

)S о cd is Щ Я о й g S ” й О Й Н CD 2 ч е д ч 2 ° 1 о й Т S # § оо й о ь< cd Н рч О Н |

К й PQ G 2 6 4 Д В й -Q4 oo g |

|||||||

|

§ О |

S К и Рч

|

о |

CD |

к cd t* xo A cd §C g |

||||||||||||

|

■о 04^ o' |

О 04 o' |

о" |

0" |

40 0" |

Ю 0" |

о" |

о" |

|

Ю |

^ |

0 |

00 |

^ |

04 |

||

|

04 oo |

04 oo |

40 Ю |

04 |

00 40 |

04 40 |

40 'О |

00 ■О |

|

о 40 |

3 |

OO |

О Ю |

04 40 |

3 |

40 Z |

О 40 |

|

Ю oo |

04 |

Ю 40 |

04 |

-r |

04 |

04 |

m |

|

40 Ю |

04 |

9 |

04 04 |

00 |

04 04 |

04 |

|

|

Ю 40^ o' |

04 o' |

40 Z o' |

Ю o' |

40 40^ O" |

04 O" |

o' |

0 ■Z4 O" |

|

04 |

3 |

OO |

OO 04 |

04 |

04 |

r^ |

OO |

|

-T |

OO |

m |

40 04 |

OO |

m |

00 04 |

■O 04 |

|

о |

^ |

04 |

OO |

Ю |

00 |

О |

-и |

|

oo |

04 |

04 oi 04" |

04 40^ 4O" |

04 O\ 04" |

04 04" |

04" |

04" |

|

40 04 40 |

04 |

Ю 04 OO 04 |

О 04 40 |

3 |

04 04 04 40 |

OO |

|

|

oo |

04 OO |

3 |

3 |

^ |

s |

04 40 |

|

|

oo |

oo oo 04 |

04 04 |

OO 40 Ю |

04 |

OO OO |

Ю |

О |

|

5 |

OD U |

5 |

5 |

H |

Ф и |

§ и |

Ф § и |

|

cd 2 5 R о cd О co 5 oo |

s CD 0 3 |

К cd • и 5 О A ^21 OO Ц R cd |

3 5 2 g 0 2 00 |

sl|

Щ £ О CL Я 1R R R 0 A ң и 2 й 5 oo 2 § c и |

|||

|

св X « S 2 g G о > O'O |

3х cd 0 H X И > OA |

6 r |

|||||

|

40 oi O" |

0 04^ O" |

0 01 0" |

ОО o' |

04 о" |

• |

.А о О |

|

|

^ |

■O |

0 |

-т |

04 |

04 |

г- |

г- |

|

3 |

OO ■O |

3 |

m |

■О |

• |

■о 40 04 |

|

|

3 |

3 |

m |

00 |

04 |

-н |

• |

1 о Ю 04 ■О) 04 |

|

LT) 04 |

04 |

04 |

04 |

40 04 |

04 |

О о |

о о |

|

■O |

О |

-т |

40 04 |

m |

о о |

о ■о |

|

|

0" |

0 04^ O" |

3^ 0" |

о О1 о" |

40 04^ о" |

• |

• |

• |

|

m |

04 |

00 |

ОО |

04 |

04 |

■о |

|

|

40 04 |

04 |

00 |

г- |

04 |

Й “ |

||

|

04 |

04 |

-т |

m |

-н |

о |

1 о |

|

|

3^ 0" |

0" |

OO |

о •Z4 о" |

00 0^ |

• |

• |

|

|

0 3 |

0 00 40 |

О О ■O |

04 04 О |

0 ■о |

• |

• |

|

|

04 |

m |

О |

04 04 |

04 04 |

• |

• |

• |

|

0 LT) |

■O |

>Z) 0 |

40 О 04 |

04 О 04 |

m |

40 О |

0 0 ■о |

|

u |

u X |

и |

и |

S н о о и о cd с о о cd 5 |

* и о Ө |

* о |

|

|

° 3 § 5 S 2 Ң m si!' 00 |

0 tt c 6 PQ О 04 |

)R S PQ 2 ц cd 00" 04 |

|||||

|

cd 2 0 M y S ю 2 rn 2 P cd 2 Cd ^ 0 2 0 h cd < к О К с Он и с |

|||||||

Заключение

Таким образом, на территории крутых склонов побережья Иркутского водохранилища установлена очень высокая стадия гидрогенной трансформации почвенного покрова с его полным уничтожением в результате развития абразионных процессов при колебании уровня водоема. На большей части освоенной территории водохранилища зафиксирована высокая стадия трансформации почв, что усугубляется антропогенным влиянием.

На большей части освоенной части территории западного побережья Байкала выявлена средняя стадия трансформации почв (в устье рек Крестовка и Сарма, в заливах Курма и Мухор, озерах Зама и Сухайтор-Нур). Высокая стадия трансформации почв отмечается в устье рек Голоустная и Анга, на побережье залива Шида и озера Улан-Хан. На юго-восточном побережье Байкала в устье рек Снежная, Утулик, Похабиха, Култук установлена высокая стадия трансформации почвенного покрова.

Во всех периодически затопляемых почвах побережья водохранилища и озера наблюдаются геоморфологические признаки гидроморфизма, на некоторых участках отмечаются процессы опесчанивания, на других — наносы из органических остатков мертвой водной и наземной растительности. Повышенные концентрации нефтепродуктов обнаружены локально в аллювиальных почвах у самого уреза воды заливов Королок, Большой, Еловый, Чертугеевский. Почти на всех исследованных участках западного побережья Байкала при затоплении наблюдается уменьшение площади кормовых угодий.

Список литературы Трансформация почв побережья Иркутского водохранилища и оз. Байкал (в границах Иркутской области) в результате влияния колебаний уровня водоемов

- Авакян А. Б., Салтанкин В. П., Шарапов В. А. Водохранилища. Москва: Мысль, 1987. 325 с. Текст: непосредственный.

- Агрохимичекие методы исследования почв / под редакцией А. В. Соколова. 5-е изд., доп. и перераб. Москва: Наука, 1975. 656 с. Текст: непосредственный.

- Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1970. 488 с. Текст: непосредственный.

- Балсанова Л. Д., Найданов Б. Б., Мангатаев А. Ц. Элементы почвенной катены полуострова Святой Нос (Восточное Прибайкалье) // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. 2017. № 1. С. 44-51. Текст: непосредственный.

- Балюк Т. В., Кутузов А. В. Методы выявления состава и структуры экотонной системы «вода-суша» на побережье Цимлянского водохранилища // Аридные экосистемы. 2006. № 30-31. С. 68-78. Текст: непосредственный.

- Карта «Почвы бассейна озера Байкал». Масштаб 1: 2500 000 / И. А. Бело-зерцева, Л. Л. Убугунов, Н. Б. Бадмаев [и др.]. Иркутск: ИГ СО РАН, 2015. URL: https:// elibrary.ru/download/elibrary_24268326_12597939.jpg (дата обращения: 12.01.2022). Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное): электронное.

- Почвы водоохранной зоны озера Байкал и их использование / И. А. Белозерцева, И. Н. Владимиров, В. И. Убугунова [и др.] // География и природные ресурсы. 2016. № 5. С. 62-71. Текст: непосредственный.

- Почвы / И. А. Белозерцева, Л. Л. Убугунов, А. А. Сороковой [и др.] // Экологический атлас Байкальского региона. 2017. Карта № 57. URL: http://atlas.isc.irk.ru (дата обращения: 15.11.2022). Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное): электронное.

- Белозерцева И. А. Опыт интегральной оценки экологического состояния почвенного покрова при добыче газа в Приангарье // Почвоведение. 2020. № 2. С. 1-15. Текст: непосредственный.

- Болтова Л. М. Влияние Саратовского водохранилища на состав водорастворимых солей подтопляемых почв // Проблемы генезиса и мелиорации орошаемых почв. Москва, 1973. Ч. 2. С. 188-194. Текст: непосредственный.

- Вендров С. Л., Дьяконов К. Н. Водохранилища и окружающая природная среда. Москва: Наука, 1976. 136 с. Текст: непосредственный.

- Владыченский С. А. Влияние долинных водохранилищ на прилегающие территории верхнего и нижнего бьефов // Вестник МГУ Биология, почвоведение. 1962. № 5. С. 5264. Текст: непосредственный.

- Воробьева Г. А., Белозерцева И. А. Карта «Почвы» // Атлас развития г. Иркутска. Масштаб 1:150000. Иркутск: Изд-во Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2011. С. 44-45. Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное): непосредственное.

- Герасимова М. И. Изменение суглинистых дерново-подзолистых почв в зоне влияния водохранилищ // Бюл. Почвен. ин-та им. В. В. Докучаева. Москва, 1981. Вып. 28. С. 54-55. Текст: непосредственный.

- Геохимия окружающей среды Прибайкалья (Байкальский геоэкологический полигон) / В. И. Гребенщикова, Э. Е. Лустенберг, Н. А. Китаев, И. С. Ломоносов. Новосибирск: Гео, 2008. 234 с. Текст: непосредственный.

- Почвы дельты реки Селенги (генезис, география, геохимия) / А. Б. Гынинова, С. А. Шоба, Л. Д. Балсанова, Б. Д. Гынинова. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. 344 с. Текст: непосредственный.

- Добровольский Г. В. О подтоплении почв на побережьях водохранилищ // Науч. докл. высш. шк. (Биол. науки). 1958. № 3. С. 173-178. Текст: непосредственный.

- Залетаев В. С. Структурная организация экотонов в контексте управления // Эко-тоны в биосфере. Москва: Изд-во РАСХН, 1997. С. 11-29. Текст: непосредственный.

- Классификация и диагностика почв России / составители Л. Л. Шишов, В. Д. Тонконогов, И. И. Лебедева, М. И. Герасимова. Москва: Изд-во Почвенного института им. В. В. Докучаева РАСХН, 2022. URL: http://soils.narod.ru/obekt/obekt.html (дата обращения: 05.02.2022). Текст: электронный.

- Кореневская В. Е., Хрусталева М. А., Сизова О. В. Изменение свойств почв в глубоководной и мелководной зонах Можайского водохранилища // Вестник МГУ. Почвоведение. 1987. № 1. С. 57-64. Текст: непосредственный.

- Микрофлора почв лесных фитоценозов в зоне действия Усть-Илимского водохранилища / Е. М. Жданова [и др.] // Биология микроорганизмов и их использование в народном хозяйстве. Иркутск, 1980. С. 81-86. Текст: непосредственный.

- Назаренко О. Г., Новикова Н. М., Рыльщиков А. Ю. Сравнительная характеристика морфологических свойств почв подтопленных территорий Цимлянского водохранилища // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2008. № 12. С. 34-40. Текст: непосредственный.

- Новикова Н. М., Волкова Н. А., Назаренко О. Г. К методике изучения и оценки воздействия водохранилищ на природные комплексы побережий // Аридные экосистемы. 2015. № 4. С. 84-94. Текст: непосредственный.

- Ответные реакции экосистем на изменение водного режима территорий в степной зоне / Н. М. Новикова, Н. А. Волкова, С. С. Уланова // Аридные экосистемы. 2011. № 3 (48). С. 38-48. Текст: непосредственный.

- Новикова Н. М., Назаренко О. Г. Современный гидроморфизм: процессы, формы, проявления, признаки // Аридные экосистемы. 2007. № 33-34. С. 70-82. Текст: непосредственный.

- Новикова Н. М., Назаренко О.Г. Природные комплексы побережий искусственных водоемов на юге европейской части России // Аридные экосистемы. 2013. Т. 19, № 3. С. 35-62. Текст: непосредственный.

- Новикова Н. М., Назаренко О. Г., Волкова Н. А. Методика оценки гидрогенной трансформации природных комплексов побережий водохранилищ // Экосистемы: экология и динамика. 2017. Т 1, № 2. С. 21-51. Текст: непосредственный.

- Новикова Н. М., Уланова С. С. Искусственные водоемы Калмыкии: режим, использование, природоохранное значение // Изменение природной среды России в ХХ веке. Москва: Молнет, 2012. С. 288-306. Текст: непосредственный.

- Овчинников Г. И. Динамика береговой зоны ангарских водохранилищ: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук: 25.00.25. Иркутск, 2003. 50 с. Текст: непосредственный.

- Овчинников Г. И., Павлов С. Х., Тржцинский Ю. Б. Изменение геологической среды в зонах влияния ангаро-енисейских водохранилищ. Новосибирск: Наука, 1999. 254 с. Текст: непосредственный.

- Плисак Р. П. Изменение растительности дельты реки при зарегулировании стока. Алма-Ата: Наука. 1981. 215 с. Текст: непосредственный.

- Почвенные исследования Волховстроя // Почвоведение. 1925. № 1-2. С. 155. Текст: непосредственный.

- Природные комплексы побережья Цимлянского водохранилища / под редакцией Н. М. Новиковой. Москва: Агронаучсервис, 2014. 152 с. Текст: непосредственный.

- Рыльщиков А. Ю. Оценка степени трансформации природных ландшафтов под влиянием искусственных водоемов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2009. 22 с. Текст: непосредственный.

- Серышев В. А. Субаквальный диагенез и классификация аквалитоземов. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2017. 247 с. Текст: непосредственный.

- Серышев В. А., Серышева Н. В., Назарова Е. В. О влиянии Усть-Илимского водохранилища на почвенный покров прилегающих территорий // Прогрессивные направления проектирования, строительства и эксплуатации мелиоративных систем в условиях Сибири: тезисы докладов республиканского семинара. Красноярск, 1978. С. 213-214. Текст: непосредственный.

- Сравнительная характеристика почв, испытывающих влияние Горьковского, Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ / П. В. Маданов [и др.] // Труды Горьковского с.-х. ин-та. Горький, 1972. Т. 49. С. 122-130. Текст: непосредственный.

- Стародубцев В. М. Влияние водохранилищ на почвы. Алма-Ата: Наука, 1986. 296 с. Текст: непосредственный.

- Теория и практика химического анализа почв / под редакцией Л. А. Воробьева. Москва: ГЕОС, 2006. 399 с. Текст: непосредственный.