Трансформация рынка труда и занятости населения

Автор: Валиахметов Рим Марсович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 12, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются актуальные проблемы рынка труда, занятости и кардинально изменившихся условий социально-трудовой сферы. Данная статья подготовлена по результатам относительно «автономной» башкортостанской части общероссийского исследовательского проекта «20 лет реформ глазами россиян», реализованного в 2011 г. Институтом социологии РАН.

Трансформация рынка труда, занятость населения, республика башкортостан

Короткий адрес: https://sciup.org/14933944

IDR: 14933944 | УДК: 331.5.024.5

Текст научной статьи Трансформация рынка труда и занятости населения

Трансформация российского общества за последние два десятилетия стала предметом подробного анализа и специального исследования проекта «20 лет реформ глазами россиян», реализованного в 2011 г. Институтом социологии РАН [1]. Значительное внимание в этом исследовании уделено актуальным проблемам рынка труда, занятости и кардинально изменившимся условиям социально-трудовой сферы.

Аналогичный проект с идентичным набором социологического инструментария и методики был осуществлен и в Республике Башкортостан Институтом социально-политических и правовых исследований РБ [2]. Исследование является частью общероссийского проекта и дает уникальную возможность сопоставить мнения населения республики с данными, полученными в соответствующем общероссийском опросе. В то же время большой объем выборки, и соответственно, сама эмпирическая база позволяют анализировать полученную социологическую информацию не только в общероссийском, но и внутрирегиональном (республиканском) контексте. Исходя из этого, данная статья подготовлена по результатам относительно «автономной» башкортостанской части общероссийского исследовательского проекта.

Результаты исследования позволяют утверждать, что процесс трансформации рынка труда и отношений занятости в Республике Башкортостан происходил в контексте общероссийских изменений, вызванных либерализацией и структурной перестройкой экономики страны в целом. Региональная сфера труда и занятости в переходный период характеризовалась следующими явлениями:

-

- снижением уровня экономической активности населения, обусловленным как отменой обязательной занятости, так и экономическим спадом;

-

- появлением и быстрым ростом открытой безработицы;

-

- изменением структуры занятого населения в пользу негосударственного сектора, появлением и развитием третичного сектора и новых видов занятости;

-

- развитием нестандартных форм занятости (неполной, вторичной, временной, в неформальном секторе экономики, в личном подсобном хозяйстве и т.д.)

Стихийный переход к рыночным социально-трудовым отношениям, поставил перед Россией новые задачи, поиск путей решения которых продолжается и по сей день. К ним в первую очередь относятся: приведение в соответствие спроса и предложения рабочей силы; подготовка кадров в соответствии с требованиями рынка труда; поиск механизмов эффективного использования трудового потенциала; социальная защита наемных работников и т.д.

Оценивая и сравнивая ситуацию на рынке труда в целом, большинство жителей республики отмечают ухудшение положения в 1990-е и заметные улучшения в 2000-е гг.

Так, если в 1990-х гг. увеличение возможностей для профессионального роста и построения карьеры отмечали 19,6 % респондентов, то в 2000-х вдвое больше. Если в 1990-е гг. абсолютное большинство респондентов (43,6 %) полагало, что возможности профессионального роста увеличились лишь для определенной группы людей, то в 2000-е гг. перевес оказался на стороне тех, кто считает, что они возросли для многих людей – 37,5 % против 32,8 %.

Значительная часть респондентов (15,3 %) отметили, что возможности в этой области в 1990-е гг. для большинства населения сократились, но в 2000-е гг. ответивших так уже почти вдвое меньше – 8,8 %. Такое представление может быть основано на распространенном мнении о влиянии связей на продвижение по карьерной лестнице, о недоступности (дороговизне) высшего образования и др.

Каждый пятый опрошенный считает, что положение дел в данной сфере не изменилось ни в 1990-е, ни в последующие 2000-е гг.

Наиболее оптимистичный взгляд на ситуацию отмечается у молодежи. Так, если более 21 % (41 %) респондентов возрастных групп 18-29 и 30-39 лет полагают, что в 1990-е гг. (в 2000-е гг.) возможности для профессионального роста для большинства населения возросли, то в возрастных группах старше 50 лет – эта доля не превышает 15 % (31 %). Старшие возрастные группы склонны считать, что и в 1990-е, и в 2000-е гг. (в 2000-е гг. меньше) возможности для профессионального роста возросли лишь у определенной части населения.

Интересно отметить различия в общественном мнении между городскими и сельскими жителями. Так, переходные процессы на рынке труда в 1990-е гг. сельскими жителями были восприняты более оптимистично, чем городскими. В 2000-е гг. ситуация изменилась. Так, оценивая возможности профессионального роста в 1990-е гг., 24,7 % сельчан отметили, что они увеличились для большинства населения, в то время среди горожан эта доля соответствовала 15 %; в 2000-е гг. об этом свидетельствовали 37,5 % сельчан и 45,7 % горожан.

Таким образом, ответы респондентов свидетельствуют о том, что большинство населения отмечают увеличение возможностей в сфере профессиональной деятельности. Однако при анализе 20-летних реформ чрезвычайно важной является оценка достигнутых результатов. Поэтому многие вопросы социологического исследования были направлены на оценку степени реализации этих возможностей конкретными индивидами, а также выявление причин и проблем, препятствующих этому.

Оценим реализацию возможностей заниматься любимым делом, иметь престижную и интересную работу. Ответы респондентов наглядно иллюстрируют, что менее половины из них смогли добиться желаемого в данной сфере. Так, согласно опросу населения, свою работу считают интересной 43,6 %, престижной - 32,8 %; любимым делом занимаются 38,4 % респондентов. Неуверенных в своих силах респондентов меньше, однако, и эти цифры существенны: респондентов, которым «хотелось бы, но вряд ли удастся…»: получить престижную работу – 22,7 %; заниматься любимым делом – 17 %; иметь интересную работу 13,4 %.

Анализ возможностей заниматься любимым делом, иметь престижную и интересную работу по возрастным группам показывает вполне закономерные результаты: представители младших возрастных групп более уверены в своих силах (см. таблица 1).

Таблица 1 – Распределение ответов: «Пока не добился(лась), но считаю, мне это по силам», - на вопрос: «Добились ли Вы желаемого в следующих сферах?»

|

Возраст, % |

Итого |

|||||

|

18-29 |

30-39 |

40-49 |

50-59 |

60 лет и старше |

||

|

Получить престижную работу |

70,8 |

44,8 |

28,9 |

16,4 |

5,0 |

37,3 |

|

Заниматься любимым делом |

66,8 |

42,9 |

34,3 |

21,9 |

9,9 |

38,7 |

|

Иметь интересную работу |

70,4 |

48,1 |

28,0 |

19,4 |

10,2 |

39,0 |

При этом интересно отметить, что в отличие от других возрастных групп, среди респондентов старше 50 лет максимальна доля тех, кто не имел в жизненных планах получить престижную (14,1 %) и любимую (9,4 %) работу. Это очевидно связано с трансформацией отношений к занятости и труду, изменением требований к работе в постсоветский период.

Анализ степени реализации возможностей в сфере занятости в зависимости от уровня образования показывают не только большую уверенность в себе и удовлетворенность работой у лиц с высшим образованием, но и большую индифферентность к престижности (23 %), «интересности» (20 %) работы у лиц с образованием ниже среднего. Любопытно заметить, что респондентов, занимающихся любимым делом, больше всего среди лиц с образованием ниже среднего – 44,6 %. (Их доля высока и среди тех, считает свою работу престижной – 30,4 %; это может быть объяснено либо нежеланием относить себя к «неудачникам» и намеренным приукрашиванием своего положения, либо погрешностью выборки, поскольку численность населения с уровнем образования ниже среднего невысока и возрастает влияние частных случаев на общую картину).

Респонденты, имеющие среднее профессиональное образование, занимают средние позиции практически по всем ответам: 28 % - имеют престижную работу, 41,7 % - имеют интересную работу, 36,5 % - занимаются любимым делом. При этом около 36 % респондентов, еще не добившихся успеха в этих сферах, уверены в том, что «это им по силам».

Гендерный анализ показывает, что обе группы почти одинаково представлены среди тех, кто имеет престижную и интересную работу, занимается любимым делом, однако цифры четко свидетельствуют о том, что женщины менее уверены в своих силах.

Как было отмечено, трансформационный период характеризуется существенными изменениями требований к рабочей силе, ее профессионально-квалификационной структуре, появлением новых секторов и видов и форм занятости, что, несомненно, отражается на поведении субъектов рынка труда – профессиональной и территориальной мобильности граждан.

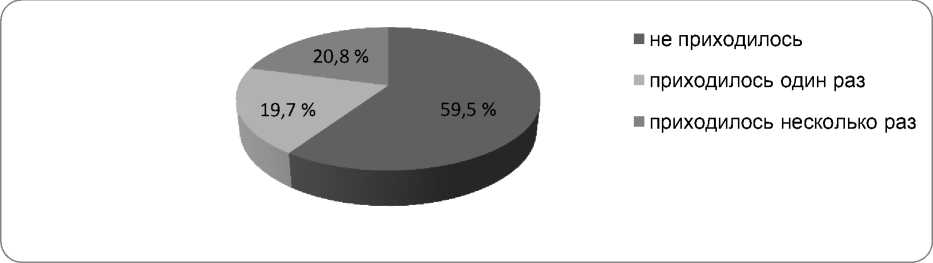

Профессиональная мобильность. Из рисунка 1 видно, что за последние 10 лет большинству респондентов (59,5 %) не приходилось менять профессию или специальность, вместе с тем, более 40 % были вынуждены сделать это хотя бы один раз.

Рисунок 1 - Приходилось ли Вам за последние 10 лет менять профессию, специальность?

С точки зрения половозрастных и образовательных характеристик чаще всего меняли профессию лица с неполным средним образованием (не один раз пришлось сменить профессию 29,3 % представителей этой группы), реже со средним специальным образованием (22,6 %); мужчины (23,7 % против 18,4 %); представители возрастных групп в интервале от 30 до 59 лет (в среднем 23 %).

Главной причиной смены профессии (специальности) является неудовлетворенность уровнем оплаты труда. Так ответили более трети респондентов, при этом данное соотношение сохраняется во всех анализируемых социально-демографических группах. Среди других наиболее распространенных причин необходимо отметить неудовлетворительные условия труда, увольнение (сокращение), вызванное кризисным состоянием рынка труда, отсутствие возможности трудоустроиться по имеющейся профессии (специальности), невозможность реализоваться в профессии, отсутствие перспектив карьерного роста.

Наиболее заметно значимость причин меняется в зависимости от образовательных характеристик респондентов. Так, у лиц с высшим образованием наиболее распространенной причиной смены профессии (после низкой заработной платы) являются невозможность реализоваться в профессии, отсутствие перспектив карьерного роста и отсутствие возможности трудоустроиться по имеющейся профессии (специальности); у лиц, имеющих среднее специальное образование - неудовлетворительные условия труда и увольнение (сокращение), вызванное кризисным состоянием рынка труда; у лиц с образованием ниже среднего - неудовлетворительные условия труда, состояние здоровья и невозможность реализоваться в профессии, отсутствие перспектив карьерного роста.

Данные опроса также отражают проблемы трудоустройства молодежи и несоответствия предложения спросу на рынке труда. Среди тех, кто менял профессию (специальность) по причинам отсутствия перспектив карьерного роста и возможностей трудоустройства по имеющейся профессии (специальности) молодежная группа 18-29 лет имеет наибольший вес.

Территориальная мобильность. Результаты исследования свидетельствуют о достаточно высоком потенциале внутренней трудовой мобильности (50 %) и относительно низком потенциале внешней. При этом готовность респондентов к смене места жительства при усло- вии, что они будут иметь интересную и высокооплачиваемую работу тем выше, чем выше их уровень образования и чем они моложе; мужчины традиционно обладают большей мобильностью, чем женщины.

Если бы возникла возможность уехать за рубеж, то значительная часть граждан республики уехали бы лишь на определенное время: «заработать деньги» - (29,2 %) или на стажировку (учебу) – 7,8 %, однако большая часть не имеют желания жить за рубежом – 52,9 %.

Тем не менее, наибольшим потенциалом внешней трудовой мобильности обладают лица с высшим образованием. Около трети из них уехали бы на время заработать деньги, 12,4 % -на стажировку или учебу, чтобы жить – 15,5 %. Возможностью уехать за рубеж заработать деньги или на стажировку воспользовалась бы большинство лиц в возрасте 18-29 лет (58,6 %), 30-39 лет (47,5 %), 40-49 лет (37,5 %). Просто, чтобы жить, готовы уехать 15,8 % молодых людей в возрасте 18-29 лет, 9,9 % в возрасте 30-39 лет. Чем старше возраст, тем меньше желания жить за рубежом.

Таким образом, социологический анализ рынка труда, занятости и социально-трудовой сферы Республики Башкортостан показывает не только известные, в целом, общероссийские черты, но и специфические их проявления в зависимости от поселенческих, половозрастных, образовательных и гендерных особенностей и характеристик населения. Очевидно, что они должны учитываться при разработке региональных программ содействия занятости, переподготовки и повышения квалификации кадров и т.д.

Ссылки и примечания:

-

1. Руководитель исследования директор Института социологии РАН ак. М.К. Горшков Опрос проведен в территориально-экономических районах страны по репрезентативной выборке, опрошено более 3 000 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Результаты общероссийского опроса изложены в аналитическом докладе ИС РАН «Двадцать лет реформ глазами россиян». URL: http://www.isras.ru/analytical_report_twenty_years_reforms.html .

-

2. В Башкортостане опрос проведен Институтом социально-политических и правовых исследований АН РБ. Время проведения – апрель-май 2011 г. Выборка – 1 214 чел., репрезентирует население Башкортостана в возрасте старше 18 лет. Руководитель Башкортостанской части проекта Р.М. Валиахметов.