Трансректальная допплерография в диагностике заболеваний простаты

Автор: Савушкин Михаил Сергеевич, Белова И.Б.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.8, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты трансректальной допплерографии простаты у 100 пациентов. Представлен сравнительный анализ показателей гемодинамики в сосудах простаты в норме и при различных её заболеваниях. Полученные данные могут иметь значение в дифференциальной диагностике заболеваний простаты при трансректальном ультразвуковом исследовании.

Простата, трансректальное ультразвуковое исследование, трансректальная допплерография, дифференциальная диагностика заболеваний простаты

Короткий адрес: https://sciup.org/140188199

IDR: 140188199 | УДК: 616.65-073.75

Текст научной статьи Трансректальная допплерография в диагностике заболеваний простаты

Хронический простатит, рак и доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) являются наиболее распространенной патологией у мужчин. Часто имеет место сочетание этих заболеваний [6;7;8;-10;12]. Учитывая высокую медицинскую и социальную значимость болезней простаты, их ранняя и точная диагностика имеет большое практическое значение. Среди методов диагностики заболеваний простаты, ультразвуковое исследование (УЗИ) играет важную роль. В результате использования высокочастотных датчиков трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) обладает неоспоримым преимуществом над другими методами ультразвукового исследования простаты [4, 1]. Возможности ТРУЗИ значительно расширились с появлением цветового допплеровского и энергетического картирования, импульсной допплерографии, трехмерной и эхоконтрастной ультразвуковой ангиографии. Использование этих методик позволяет визуализировать сосудистые структуры железы, производить оценку сосудистого рисунка, степени васкуляризации и изменений гемодинамики при различных заболеваниях простаты [3, 9, 11]. Однако разные авторы дают неоднозначную оценку возможностям трансректальной допплерографии в выявлении и дифференциальной диагностике заболеваний простаты, что требует дальнейшего изучения этого вопроса [2, 3, 5, 9].

Цель исследования

Уточнить диагностические возможности ТРУЗИ с допплерографией при заболеваниях простаты, сопоставив результаты ТРУЗИ с гистологическим материалом (биопсийным или послеоперационным).

Материалы и методы исследования

Для определения возможностей ТРУЗИ в диагностике заболеваний простаты нами в 2011 и 2012 годах было обследовано 100 пациентов. Из них: 15 здоро- вых добровольцев без патологии простаты в возрасте 18–55 лет (средний возраст 34 года) – группа сравнения, 25 больных раком предстательной железы (РПЖ) в возрасте 53–82 лет (средний возраст 69 лет), 30 больных ДГПЖ в возрасте 51–81 лет (средний возраст 67 лет) и 30 больных простатитом в возрасте 29–62 лет (средний возраст 47 лет). Всем проводили пальцевое ректальное исследование, трансабдоминальное ультразвуковое исследование (ТАУЗИ) и ТРУЗИ с допплерографией на УЗ сканере Esaote MyLab 30. При этом использовали трансабдоминальный конвексный датчик с частотой 3,5 МГц и функцией улучшенной визуализации тканей (TEI), а также внутриполостной конвексный датчик с частотами 6,6 и 7,5 МГц. У всех обследуемых определяли уровень общего простатического специфического антигена (ПСА). Трансректальная допплерография включала цветовое допплеровское картирование (ЦДК), исследование в режиме энергетического допплера (ЭД), регистрацию и анализ характеристик кровотока в импульсно-волновом допплеровском режиме (спектральный допплер). Пациентам с подозрением на РПЖ выполнена трансректальная мультифокальная биопсия простаты. Часть больных ДГПЖ получили радикальное оперативное лечение (чреспузырная аденомэктомия или трансуретральная резекция). В дальнейшем проводили сопоставление данных пальцевого ректального исследования, уровня ПСА, результатов ТАУЗИ и ТРУЗИ и полученного гистологического материала. Выполнено сравнение показателей гемодинамики в сосудах простаты в норме и при различных её заболеваниях. Статистическая обработка результатов выполнена с использованием программного обеспечения Maple 9,50 2004 года и Microsoft Excel 2002 года. Определены средние значения и средняя арифметическая ошибка. Для оценки существенности различий между средними величинами вычислен коэффициент достоверности (p) по критерию Стьюдента. Различия между сравниваемыми группами признаны статистически значимыми при уровне p < 0,05.

Результаты исследования

У здоровых добровольцев группы сравнения при допплерографии нормальный (неизмененный) тип васкуляризации простаты характеризовался сохранением нормальных размеров и хода сосудов, симметричностью сосудистого рисунка, отсутствием его очаговых или диффузных изменений (усиление или обеднение).

В режиме импульсной допплерографии зарегистрированы показатели кровотока в уретральных, капсулярных и интрапростатических артериях простаты у добровольцев группы сравнения и у больных простатитом, а так же в сосудах узлов гиперплазии у больных ДГПЖ и в сосудах опухолевой ткани у больных РПЖ. При этом были определены скорость кровотока (Vmin), средняя линейная скорость кровотока (Vсред), индекс пульсации (PI), индекс резистентности (RI), систоло-диастолическое соотношение (S/D).

При ТРУЗИ в режимах ЦДК и ЭД у всех (100%) больных ДГПЖ в узлах гиперплазии выявлен усиленный сосудистый рисунок гиперпластического типа. Для которого характерны одинаковый калибр и отсутствие прерывистости сосудов, огибание сосудами аденоматозного узла, расположение сосудов по периферии узла (рис. 1).

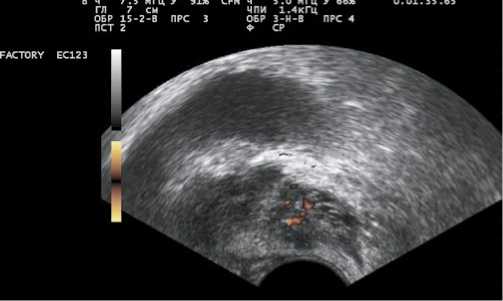

При трансректальной допплерографии у больных РПЖ злокачественные очаги в основном (80%) были гиперваскулярные с дезорганизованным типом сосудистого рисунка (извитые, прерывистые, разного калибра, хаотично расположенные сосуды) (рис. 2). Корректно измерить количественные показатели гемодинамики непосредственно в сосудах опухолевой ткани (РПЖ) удалось у 18 из 25 больных, в остальных случаях это не представлялось возможным из-за малого калибра, хаотичного расположения и выраженной извитости опухолевых сосудов.

У большинства (75%) больных простатитом при ТРУЗИ в режимах ЦДК и ЭД сосудистый рисунок был обычный (симметричный, без очаговых или диффузных изменений). У больных с выраженными фиброзными изменениями в простате (15%) сосудистый рисунок был диффузно ослаблен, обеднен, но оставался симметричным (рис. 3). У больных с обострением простатита (10%) сосудистый рисунок был диффузно усиленный, симметричный (рис. 4).

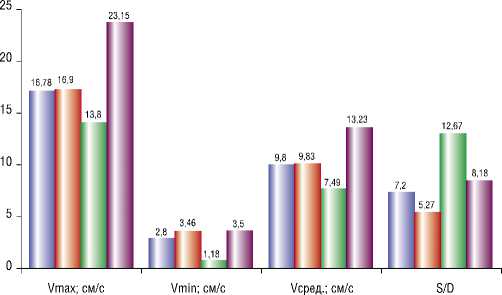

Сравнительный анализ показателей гемодинамики в артериях простаты в норме и при различных её заболеваниях представлен в таблице 1 и рисунках 5 и 6. Анализ полученных данных показал, что самые низкие средние

Рис. 1. ТРУЗИ простаты в режиме энергетического допплера. Выраженные артерии, огибающие узел доброкачественной гиперплазии

Рис. 2. ТРУЗИ простаты в режиме энергетического допплера. Сосуды ракового узла извитые, прерывистые, хаотично расположенные

Рис. 3. ТРУЗИ простаты в режиме энергетического допплера. Симметричное ослабление сосудистого рисунка простаты при хроническом простатите с выраженными фиброзными изменениями

Рис. 4. ТРУЗИ простаты в режиме энергетического допплера. Симметричное усиление сосудистого рисунка при остром простатите

Табл. 1. Показатели гемодинамики в артериях простаты в норме и у больных различными заболеваниями простаты (p < 0,05)

|

Группа |

Vmax см/с |

Vmin см/с |

Vсред. см/с |

PI см/с |

RI см/с |

S/D см/с |

|

|

Группа сравнения (n = 15) |

Разброс значений |

16–18 |

1,55–5 |

8,78–11,5 |

1,1–1,65 |

0,7–0,9 |

3,6–10,3 |

|

Средние значения |

16,78 ± 1,2 |

2,8 ± 1,9 |

9,8 ± 1,5 |

1,44 ± 0,3 |

0,83 ± 0,11 |

7,2 ± 3,9 |

|

|

Простатит (n = 30) |

Разброс значений |

11,6–28,4 |

1,9–5,3 |

7,5–16,05 |

0,92–1,63 |

0,63–0,9 |

2,72–9,84 |

|

Средние значения |

16,19 ± 4,5 |

3,46 ± 0,99 |

9,83 ± 2,2 |

1,26 ± 0,23 |

0,76 ± 0,09 |

5,27 ± 2,4 |

|

|

РПЖ (опухолевая ткань) (n = 18) |

Разброс значений |

5,3–21,5 |

0,3–1,9 |

2,8–11,7 |

1,6–1,79 |

0,89–0,94 |

9–17,67 |

|

Средние значения |

13,8 ± 1,5 |

1,18 ± 0,9 |

7,49 ± 2,2 |

1,7 ± 0,1 |

0,92 ± 0,03 |

12,67 ± 5,1 |

|

|

ДГПЖ (n = 30) |

Разброс значений |

13,4–35,3 |

1,6–7,5 |

7,5–19,5 |

1,12–1,7 |

0,72–0,9 |

3,55–16,9 |

|

Средние значения |

23,15 ± 3,1 |

3,5 ± 0,9 |

13,23 ± 1,9 |

1,51 ± 0,08 |

0,86 ± 0,03 |

8,18 ± 1,6 |

Примечание : Vmax – максимальная линейная скорость; Vmin – минимальная линейная скорость; Vсред. – средняя линейная скорость; PI – индекс пульсации; RI – индекс резистентности; S/D – систоло-диастолическое соотношение.

■ ■ Группа сравнения I ■ РПЖ (опухолевая ткань)

■ ■ Простатит ■ ■ ДГПЖ

Рис. 5. Сравнительный анализ показателей гемодинамики в артериях простаты в норме и при различных её заболеваниях (p < 0,05)

1.8

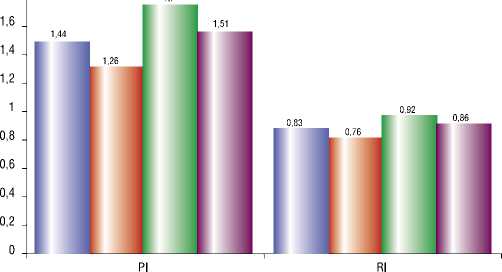

■ ■ Группа сравнения I ■ РПЖ (опухолевая ткань)

■ ■ Простатит ■ ■ ДГПЖ

Рис. 6. Сравнительный анализ индексов пульсации и резистентности в артериях простаты в норме и при различных её заболеваниях (p < 0,05)

значения Vmax, Vmin и Vсред были обнаружены в сосудах опухолевой ткани у больных РПЖ: 13,8см/с; 1,18 см/с; 7,49 см/с, соответственно (p < 0,05).

Эти параметры оказались меньше, чем у обследованных добровольцев без заболеваний простаты (группа сравнения): 16,78 см/с; 2,8 см/с; 9,8 см/с соответственно. Самые высокие средние значения Vmax, Vmin и Vсред обнаружены у больных ДГПЖ: 23,15 см/с; 3,5 см/с и 13,23 см/с, соответственно (p < 0,05).

У больных простатитом среднее значение Vmax (16,-19см/с) было меньше, чем в группе сравнения, но больше, чем в группе РПЖ; среднее значение Vmin (3,46см/с) было больше, чем в группе сравнения и приблизительно равнялось таковому в группе ДГПЖ; среднее значение Vсред (9,83 см/с) было приблизительно равно аналогичному показателю группы сравнения.

Самые высокие средние значения PI, RI, S/D были выявлены у больных РПЖ: 1,7; 0,92; 12,67 соответственно. Эти параметры оказались больше, чем в группе сравнения: 1,44; 0,83; 7,2 соответственно. Самые низкие средние значения PI, RI, S/D были выявлены у больных простатитом: 1,26; 0,76; 5,27 соответственно. Средние значения PI, RI, S/D у больных ДГПЖ (1,51; 0,86; 8,18 соответственно) были меньше, чем в группе РПЖ, но больше, чем в группе сравнения. Таким образом, в нашем исследовании выявлено, что показатели гемодинамики у больных РПЖ, ДГПЖ и простатитом и у пациентов группы сравнения достоверно отличались (p < 0,05).

Выводы

Таким образом, проведенное исследование показало, что ТРУЗИ улучшает выявление и дифференциальную диагностику заболеваний простаты. Современные допплерографические методики расширяют диагностические возможности ТРУЗИ. Показатели информативности комплексного ТРУЗИ в нашей работе оказались следующими: чувствительность – 80%; специфичность – 93%; точность – 75%. Степень васкуляризации, тип сосудистого рисунка и гемодинамические показатели у больных РПЖ, ДГПЖ, простатитом и у пациентов группы сравнения достоверно отличались. Для узлов ДГПЖ в нашем исследовании была характерна гиперваскуляризация и гиперпластический тип сосудистого рисунка. Очаги РПЖ были гиперваскулярные с дезорганизованным типом сосудистого рисунка. Степень васкуляризации и сосудистый рисунок у больных простатитом отличались от группы сравнения только при выраженных фиброзных изменениях простаты – симметричное, диффузное ослабление васкуляризации; и при

обострении простатита – симметричное, диффузное усиление васкуляризации.

Полученные нами результаты исследования в целом соответствуют литературным данным. Однако, данные исследований разных авторов о методике измерений и показателях кровотока в сосудах простаты имеют заметные различия. Вопрос использования трансректальной ультразвуковой допплерографии в дифференциальной диагностике заболеваний простаты требует дальнейшего изучения.

Список литературы Трансректальная допплерография в диагностике заболеваний простаты

- Аляев Ю.Г. Ультразвуковые методы функциональной диагностики в урологической практике/Ю.Г.Аляев, А.В.Амосов, М.А.Газимиев. -М.: Р.Валент, 2001. -192 с.

- Богданова Е.О. Роль комплексной эхографической диагностики в обследовании пациентов с подозрением на рак предстательной железы/Е.О.Богданова, Т.Н. Трофимова, О.Б. Сафронова, Т.Г. Худякова//Эхография. -2004. -Т. 5, № 4. -С. 319-322.

- Гажонова В.Е. Новые ультразвуковые технологии в диагностике и мониторинге лечения заболеваний предстательной железы: дис____д-ра мед. наук/В.Е.Гажонова. -Москва, 2002. -321 с.

- Зубарев А.В. Диагностический ультразвук. Уронефрология/А.В.Зубарев, В.Е.Гажонова. -М.: Стром, 2002. -248 с.

- Михалева Л. Кровоснабжение предстательной железы при её доброкачественных и злокачественных новообразованиях/Л.Михалева, Д.Пушкарь, Е.Ткаченко, И.Рудоманова//Врач. -2006. -№ 6. -С. 66-67.

- Простатит/П.А.Щеплев [и др.]. -М.: ИД Медпрактика -М, 2005. -224 с.

- Ракул, С.А. Рак предстательной железы: диагностика, результаты хирургического лечения и качество жизни: автореф. дис.. д-ра мед. наук/С.А.Ракул.-Санкт-Петербург, 2009. -36 с.

- Ткачук В.Н. Медикаментозное лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы/В.Н.Ткачук. -М.: МДВ, 2009. -128 с.

- Трансректальная допплерография у больных с заболеваниями предстательной железы/Ю.Г.Аляев [и др.]. -ФГУИПП «Кострома», 2004. -88 с.

- Щетинин В.В. Простатит/В.В.Щетинин, Е.А.Зотов. -М.: Медицина, 2003. -488с.

- Loch T. Urologic imaging for localized prostate cancer in 2007//World J. Urol. -2007. -Vol. 25. № 2. -P. 121-129.

- Prostate Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up//Ann. Oncol. -2010. -Vol. 21 (Suppl. 5). -P.129-133.