Трасологический анализ каменной и костяной индустрии стоянки Костенки 9 (по материалам исследований 2006-2007 годов)

Автор: Родионов А. М., Толстых Д. С.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 3 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются материалы верхнепалеолитической стоянки Костенки 9 (Бирючий лог), входящей в состав Костенковско-Борщевского археологического комплекса в среднем течении Дона. По результатам экспериментально-трасологического исследования каменной и костяной индустрии были выявлены два основных направления хозяйственной деятельности населения стоянки. Первое связано с разделкой туш животных, что является логичным и естественно необходимым. Второе направление - обработка дерева, которая имела определенную направленность, связанную с производством орудий охоты, в частности с изготовлением древков копий или дротиков. Анализ изделий из кости уточнил набор приемов обработки, которыми владели обитатели стоянки. Показательно, что при наличии орнаментированных неутилитарных изделий в коллекции отсутствует охотничье вооружение из кости и бивня, что подтверждает наши выводы о том, что оно производилось из дерева. В культурном отношении на основании анализа каменного инвентаря наиболее близкими являются материалы верхних слоев граветтийских стоянок Борщево 5 и Костенки 8 (Тельманская).

Верхний палеолит, костенки, граветт, экспериментально-трасологический анализ, каменный инвентарь, костяная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/147236284

IDR: 147236284 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-3-21-31

Текст научной статьи Трасологический анализ каменной и костяной индустрии стоянки Костенки 9 (по материалам исследований 2006-2007 годов)

Стоянка Костенки 9 (Бирючий лог) расположена на юго-западе Русской равнины в среднем течении Дона и входит в группу верхнепалеолитических памятников Костенковско-Борщевского археологического района (далее – КБР). Основные работы на памятнике производились в 1959 г. А. Н. Рогачевым, когда было вскрыто 50 кв. м [Палеолит…, 1982, с. 109]. В данной статье рассматривается коллекция, полученная в результате менее масштабных охранных раскопок стоянки в 2006–2007 гг. [Попов, 2006, с. 4]. Обращение к данным материалам продиктовано планомерной работой по изучению граветтийских памятников КБР [Sinitsyn, 2007; Синицын, 2013; Reynolds et al., 2015; Лисицын, Дудин, 2019].

Цель настоящего исследования – выявить направления хозяйственной деятельности населения стоянки путем проведения экспериментально-трасологического анализа индустрии. Одной из первостепенных задач являлось определение основных приемов обработки камня и кости. Задачей второго этапа было установление функционального назначения орудий, в том числе, путем проведения серии экспериментов.

Для нашего исследования мы применяли методику микро- и макроанализа [Семенов, 1957; Гиря, 1997]. При изучении бивневых предметов применялась методика Г. А. Хлопачева и Е. Ю. Гири [Хлопачев, 2006; Хлопачев, Гиря, 2010]. С учетом опыта предыдущих исследований коллекция анализировалась с помощью бинокулярного микроскопа с косым освещением «МБС-9», поляризационного микроскопа «Полам Р-312», результаты фиксировались фотоаппаратом Nikon D750.

Характеристика каменного инвентаря

В коллекции представлено 316 предметов каменного инвентаря (из них со вторичной обработкой – 165). Обитателями стоянки преимущественно использовался меловой кремень [Попов, 2007, c. 7]. Техника раскалывания призматическая, основной вид заготовки – пластина [Аникович и др., 2008, c. 181]. Выделяются следующие группы: торцовые двухплощадочные нуклеусы – 1 экз.; вторичные нуклеусы торцового скалывания – 1 экз.; острия с притупленными краями – 3 экз.; пластины и фрагменты пластин с ретушью – 38 экз.; скребки – 5 (3 концевых, 1 с плечиком с высокой спинкой, 1 скребок со скошенным лезвием на отще-пе); скребла – 2 экз.; резцы – 4 (2 двугранных срединных, 1 угловой и 1 двойной угловой); орудия с чешуйчатой подтеской – 3 экз.; микропластинки с притупленными ретушью краями – 12 экз.

Исходя из последних исследований, С. Н. Лисицын относит памятник к средней стадии развития граветта в КБР [Лисицын, 2011, c. 213–214; Лисицын, Дудин, 2019, c. 94]. Ближайшим аналогом типологического набора Костенок 9 является верхний культурный слой гра-веттийской стоянки Борщево 5 [Аникович и др., 2008, c. 169; Лисицын, 2011, c. 214]. Проанализированные нами материалы 2006–2007 гг. не противоречат данной точке зрения в технико-типологическом аспекте.

Для вторичной обработки заготовок обитателями стоянки чаще всего использовалась крутая и полукрутая притупливающая ретушь, реже плоская односторонняя или двусторонняя, краевая, глубоко заходящая на дорсальную поверхность пластины. Техника резцового скола применялась как для изготовления резцов, так и для оформления проксимальной части пластин и выделения слабовыраженного черешка. Аналогичный прием оформления проксимальной части острий был отмечен на материалах Александровской стоянки (Костенки 4) [Желтова, 2011, c. 227–228] и Iа слоя Тельманской стоянки (Костенки 8) [Рогачев, Аникович, 1984, c. 213; Рогачев, 1957, c. 46], что явилось одним из оснований для предположения не только об однокультурности материалов, но и о единстве поселения [Палеолит…, 1982, c. 101; Аникович и др., 2008, c. 157].

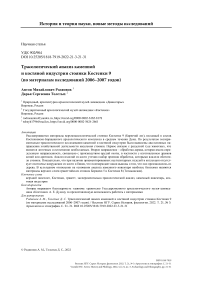

При трасологическом анализе пластин и их фрагментов обратило на себя внимание большое количество следов утилитарного характера, 21 из 41 имела следы использования. Были выделены две большие группы орудий: для обработки (строгания) дерева (9 экз.) (рис. 1, 2 ), (разделки) мяса и шкур (10 экз.) (рис. 1, 1 ); а также 2 пластины со следами строгания кости (рис. 2, 1 , 3 ). Общим для всей коллекции пластинчатого инвентаря является наличие большого количества крупных фрагментов с ретушью или следами утилизации (рис. 1, 1 , 3 ).

Причины фрагментации пластин могли быть разными. В 50 % случаев фрагменты имеют явные признаки преднамеренного расщепления, на сломах читаются конусы от ударов и растрескивание (см. рис. 1, 1 , 3 ). Мотивация такого поведения не до конца ясна, возможно, после продолжительного использования орудие преднамеренно ломалось. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что обитатели стоянки Костенки 9 не испытывали дефицита сырья.

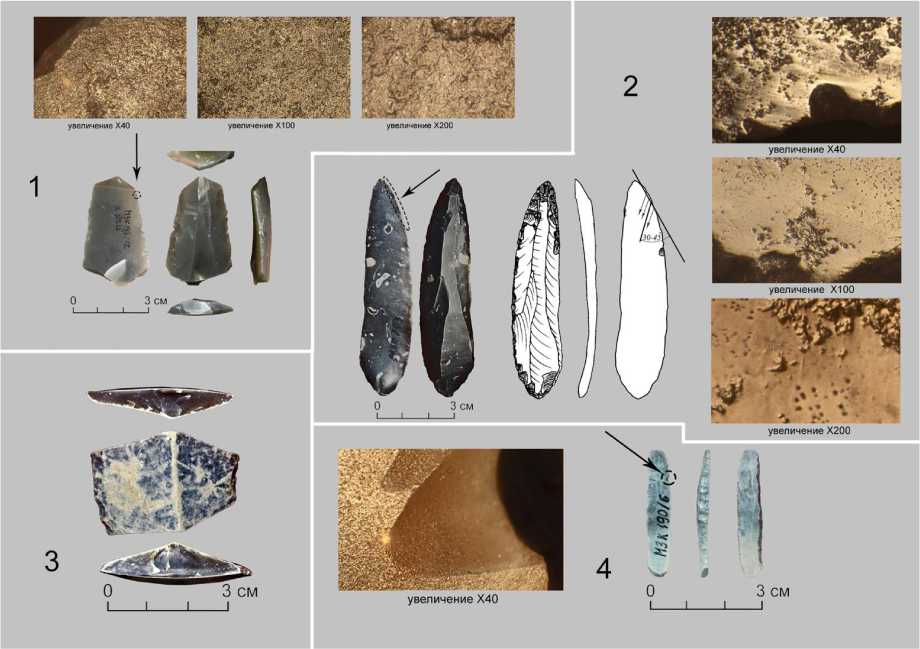

При анализе каменного инвентаря со следами обработки дерева и кости было обращено внимание на четкую локализацию следов в дистальной части пластин вдоль правого края вентральной поверхности. На всех целых пластинах (3 экз.) линейные следы отклоняются от края на 30–45° (см. рис. 1, 2), что также наблюдается на дистальных фрагментах. Специфическое направление линейных следов не позволяет однозначно интерпретировать способ применения пластин, который обеспечивал необходимую кинематику. Заполировка начинается в 3–5 мм от дистального кончика и продолжается не более 20 мм вдоль одного края (рис. 2, 3). Отсутствие следов на самом кончике пластины свидетельствует о небольшом диаметре заготовки, сопоставимой с древком копья или дротика.

При проведении экспериментальной части исследования выяснилось, что держать пластину как в правой, так и в левой руке без какого-либо приспособления и сформировать в результате производственной деятельности направление линейных следов с углом в 30–40° от края невозможно (рис. 2, 4 ).

Ввиду всех выяснившихся в результате эксперимента фактов был сделан вывод о том, что обитатели стоянки использовали рукоятки или зажимы, которые фиксировали пластину под определенным углом.

Рис. 1. Находки со стоянки Костенки 9, с микро- и макроследами износа:

-

1 – медиальная часть пластины с ретушью со следами разделки мяса / шкуры; 2 – пластина со следами обработки (строгания) дерева; 3 – сегмент пластины с ретушью с выраженными признаками преднамеренной фрагментации;

-

4 – микропластинка с притупленным краем с косонаправленными фасетками на вентральной поверхности ( 1 – 4 – черный меловой кремень)

-

Fig. 1. Tools with micro- and macro use-wear traces from Kostenki 9 site:

-

1 – mesial part of the blade with traces of skinning/butchering; 2 – blade with traces from wood processing; 3 – segment of retouched blade with traces of fracturing; 4 – backed bladelet with oblique facets on the ventral surface ( 1 – 4 – black chalk flint)

Рис . 2 . Находки со стоянки Костенки 9, с микро- и макроследами износа, эксперимент по строганию кости:

1 – пластина со следами строгания кости; 2 – типологический скребок со следами использования в качестве стамески по дереву; 3 – дистальная часть пластины со следами строгания кости; 4 – эксперимент по строганию кости, работа пластиной правой и левой рукой ( 1 – 3 – черный меловой кремень, 4 – трубчатая кость копытного, кремневая пластина)

Fig. 2. Tools with micro- and macro use-wear traces from Kostenki 9 site and bone planning experiment:

1 – blade with traces of bone planning; 2 – typological end-scraper with use-wear character to chisel for wood processing;

3 – distal part of the blade with traces of bone planning; 4 – bone planning experiment: work with the blade using the left and right hand ( 1 – 3 – black chalk flint, the tubular bone of ungulates, flint blade)

Аналогичное направление следов было прослежено и на пластинах, которые использовались для обработки кости (см. рис. 2, 1 , 3 ). Данный факт свидетельствует о том, что используемые рукоятки имели универсальный характер.

При анализе скребков следы утилизации были выделены на одном орудии. Контекст расположения следов позволил интерпретировать использование скребка в качестве стамески для обработки дерева (см. рис. 2, 2 ).

Трасологический анализ микропластин с притупленным краем не выявил каких-либо микропризнаков использования. На трех были обнаружены систематические косонаправленные фасетки на вентральной поверхности (см. рис. 1, 4 ). Стерильность микроформ и макроследы косвенно свидетельствуют о применении микропластин в качестве вкладышевых наконечников.

Характеристика костяной индустрии

Коллекция археологической кости со стоянки Костенки 9, полученная в результате раскопок в 2006–2007 гг. представлена четырьмя предметами: один из бивня мамонта и три из кости [Попов, 2006, с. 14–15]. Указанные изделия заметно расширили уже имеющиеся представления о костяной индустрии стоянки [Палеолит…, 1982, с. 110].

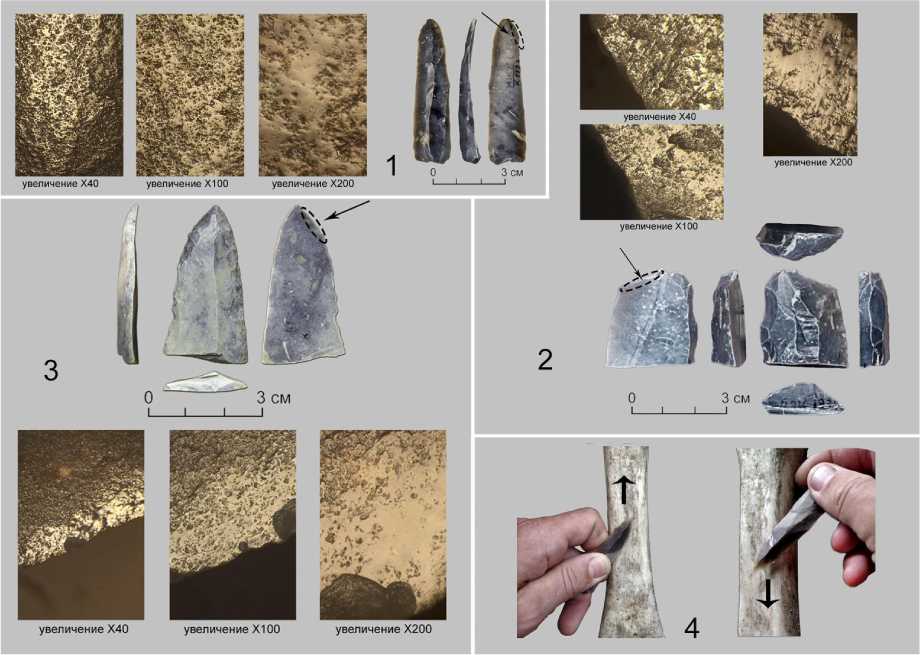

Первый предмет состоит из двух фрагментов ребра с клиновидными насечками (рис. 3). Ранее они рассматривались самостоятельно [Каталог..., 2016, с. 3]. Оба фрагмента апплици-руются по древнему слому; сохранность и окрашенность поверхностей подтверждают наши выводы о том, что это было единое изделие. Его общая длина – 21,6 см. По граням располагаются по три орнаментальных поля, в каждом из которых вырезаны по три клиновидных насечки (в одном случае – две). Группировки насечек располагаются ритмично и «попарно» друг напротив друга по противоположным граням, интервалы между ними по всей длине изделия равномерны и составляют около 5 см. О том, что это единый предмет, свидетельствует наблюдение, связанное с положением заготовки во время нанесения насечек. Очевидно, что они наносились при одинаковом положении ребра по всей стороне, а для создания насечек по второй грани ребро переворачивалось на 180°. Это диагностируется по их форме, исходя из экспериментальных работ, проведенных ранее: место начала прорезания насечки ассоциируется с широкой и тупой точкой начала ведения линии, в то время как сужающийся на нет паз – с концом линии. Нанесение происходило с помощью пластины под углом 65–85° [Толстых, 2019, c. 49–50], вследствие чего насечки слегка сдвинуты на одну из плоскостей ребра.

Рис. 3. Изделие из ребра мамонта с клиновидными насечками со стоянки Костенки 9

Fig. 3. Artefact made from mammoth rib with wedge-shaped cut-marks from the Kostenki 9 site

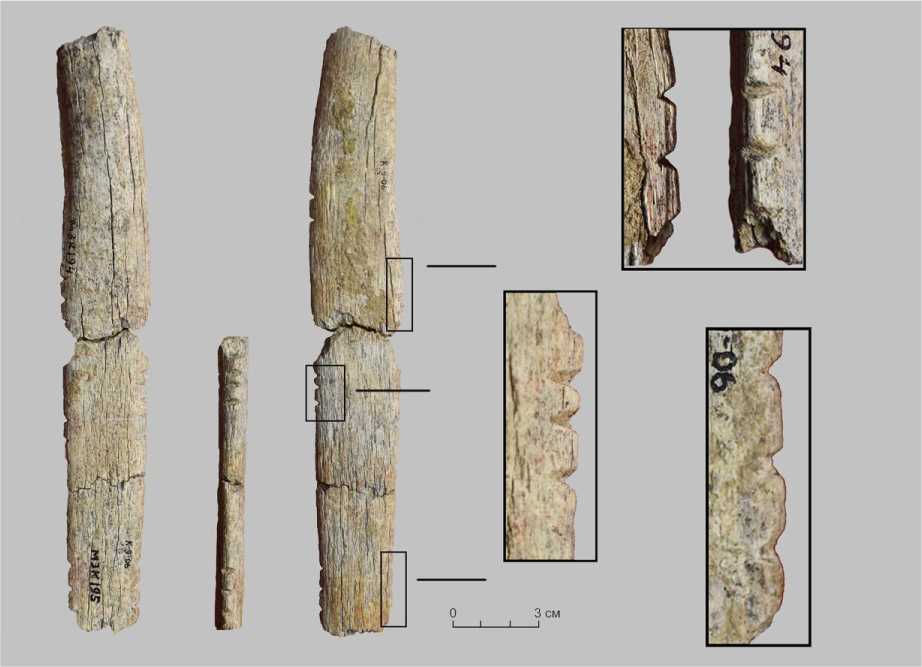

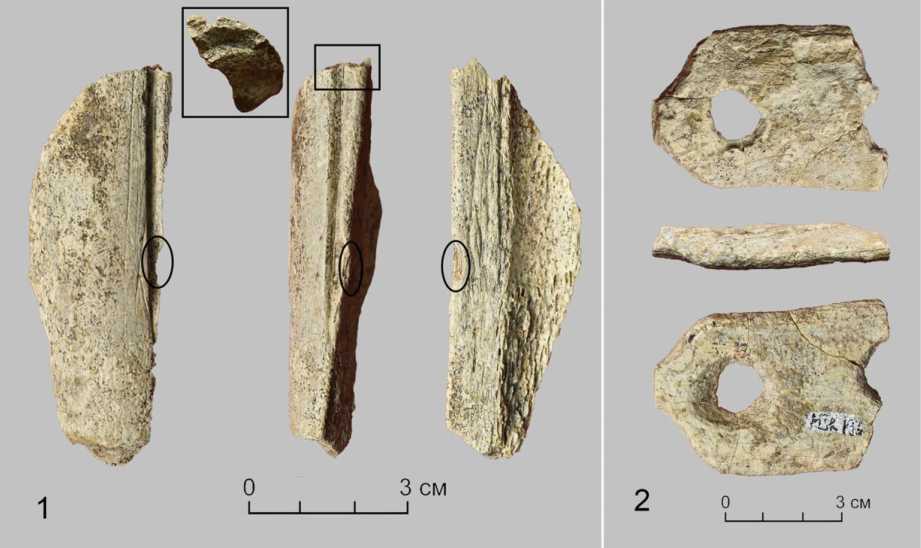

Рис. 4 . Предметы костяной индустрии со стоянки Костенки 9:

1 – фрагмент трубчатой кости мамонта с пазом (овалами показано углубление – место приложения орудия для расщепления); 2 – пластина из бивня мамонта с конусовидными отверстиями – предположительно, брошь

Fig. 4. Bone industry of the Kostenki 9 site:

1 – fragment of the mammoth tubular bone with a groove (ellipse shows a pitting – the areas of impact by tool for splitting); 2 – a plate made of mammoth tusk with cone – shaped holes – presumably brooch

Данный прием орнаментации является распространенным в граветтийских костяных индустриях и использовался обитателями стоянки Костенки 8 при изготовлении украшения [Каталог..., 2016, c. 6; Дудин и др., 2019, c. 149], бивневой фибулы из верхнего культурного слоя Александровской стоянки (Костенки 4), а также за пределами КБР, например, на стоянке Хотылево 2 [Хлопачев, 2006, c. 93].

Следующий предмет костяной индустрии представляет собой фрагмент стенки трубчатой кости с частью паза длиной 7,3 см, в самой широкой части – 2,4 см (рис. 4, 1 ).

На поверхности кости, покрытой компактой, сохранились следы многочисленных порезов, а также ровно прорезанный паз. Перед созданием паза поверхность была подготовлена выскабливанием и пришлифовкой, так как только на этом участке кость имеет характерный блеск и лучшую степень сохранности. Длина заготовки, как и паза, определена предположительно, так как ширина и глубина паза в конце заготовки не характерна для законченной линии [Толстых, 2019, с. 49]. Паз имеет длину 4,7 см, толщина прорези в начале ведения линии, т. е. в самой узкой части, – 0,1 см, затем ее ширина постепенно увеличивается до 0,2 см, а также становится глубже (до 0,3 см). Паз имеет V-образное сечение. Вероятно, для его прорезания использовались резцовые формы с узкой рабочей кромкой. Ребро фрагмента со стороны паза имеет ровный заглаженный и скругленный край. Мы предполагаем, что этот край – борт другого паза, который был проделан параллельно первому. В самом широком месте паза есть углубление – место приложения давления при попытке расщепления, внутри которого сохранились песчинки от культурного слоя, что подтверждает наш вывод о том, что кость расщепилась по трещине еще в древности.

Таким образом, исходя из морфологии сколов, а также комплекса следов обработки можно сделать вывод: предмет представляет собой часть крупной трубчатой кости, из которой пытались вырезать стержневидную заостренную заготовку. Вероятно, в процессе отделения заготовки трещина пошла не по заранее подготовленным пазам, в результате чего произошел слом.

Украшения в коллекции представлены, предположительно, брошью – бивневой пластиной с двумя коническими отверстиями (рис. 4, 2 ). Заготовкой для изделия, интерпретируемого ранее в качестве подвески [Попов, 2006, с. 36], послужила подпрямоугольная пластина из бивня мамонта. Следы первичной обработки не сохранились, что может служить аргументом в пользу того, что обитатели подобрали уже готовую трещиноватую часть бивня. Края заготовки были скруглены и заглажены со всех сторон, возможно, поверхность также обрабатывалась, что не диагностируемо после клеевой пропитки. Сохранившаяся часть изделия имеет длину 5,7 см, ширину 4,2 см, средняя толщина пластины 0,8 см. Форма пластины необычная, сохранившийся край украшен небольшим черешком, который на 0,6 см выделяется от края изделия. Его ширина 1,3 см, толщина 0,7 см.

Затем были сделаны два конических отверстия, на одном из них пластина была обломана. В средней части пластины на расстоянии 1,5 см от черешка было прорезано первое сквозное отверстие. Его диаметр в самой широкой части – 1,7 см, а сквозного отверстия – 1,2 см. Сохранившееся отверстие имеет конический профиль и округлую форму. Его толщина в самой толстой части – 0,7 см. Отверстие было выполнено односторонним прорезанием каменным инструментом, а затем постепенно расширялось. Второе отверстие, сохранившееся на 1/ 3 , сделано аналогичным приемом. Его предполагаемый диаметр 1,5 см, толщина бивня в его профиле 0,5 см, диаметр сквозного отверстия 1 см.

Заключение

Таким образом, по результатам проведенного анализа каменного инвентаря выявлены два приоритетных направления хозяйственной деятельности населения стоянки Костенки 9 – разделка туш животных и обработка дерева. Наличие серии пластин со специфическими следами от строгания древесины свидетельствует о том, что работа с деревом имела узкую направленность – обработка заготовок диаметром, соотносимым с древками копий и дротиков, а пластинчатые формы использовались с применением универсальных рукояток.

Исследование предметов из кости продемонстрировало, что, несмотря на малочисленность коллекции, обитатели стоянки владели такими технологическими приемами, как изготовление пазов и прорезание по окружности. Показательно то, что при наличии орнаментированных и неутилитарных изделий в коллекции отсутствует охотничье вооружение из кости и бивня (в отличие от наиболее близкого в культурном отношении верхнего слоя Борщево 5 [Янковская, Гордюшина, 2016, с. 230, 239]), что косвенно подтверждает наши выводы о том, что оно производилось из дерева.

Список литературы Трасологический анализ каменной и костяной индустрии стоянки Костенки 9 (по материалам исследований 2006-2007 годов)

- Аникович М. В., Попов В. В., Платонова Н. И. Палеолит Костенковско-Борщевского района в контексте верхнего палеолита Европы. СПб.: Нестор-История, 2008. 304 с.

- Гиря Е. Ю. Технологический анализ каменных индустрий (методика микро-макроанализа древних орудий труда). СПб.: ИИМК РАН, 1997. Ч. 2. 198 с.

- Дудин А. Е., Пустовалов А. Ю., Родионов А. М., Платонова Н. И. Новые данные о костяной индустрии второго культурного слоя Тельманской стоянки // Верхнедонской археологический сборник. Липецк: ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. Вып. 11. С. 141–154.

- Желтова М. Н. Острия александровского типа: контекст, морфология, функция // Палеолит и мезолит Восточной Европы: Сб. ст. в честь 60-летия Х. А. Амирханова. М.: ИА РАН, 2011. С. 226–234.

- Каталог коллекции археологической кости со стоянок Костенки 8 и Костенки 9 / Сост. А. Е. Дудин, ред. И. В. Котлярова. Воронеж: МегаПринт, 2016. 15 с.

- Лисицын С. Н. Граветтийский комплекс стоянки Борщево 5 в Костенковско-Борщевском районе на Дону // Палеолит и мезолит Восточной Европы: Сб. ст. в честь 60-летия Х. А. Амирханова. М.: ИА РАН, 2011. С. 204–225.

- Лисицын С. Н., Дудин А. Е. Граветт / эпиграветт в Костенковско-Борщевском районе на Дону: критерии разделения, культурная интерпретация и периодизация // Camera praehistorica: научный журнал. 2019. № 1 (2). С. 70–107.

- Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону. 1879–1979. Некоторые итоги полевых исследований / Под ред. Н. Д. Праслова, А. Н. Рогачева. Л.: Наука, 1982. 285 с.

- Попов В. В. Отчет о работе археологической экспедиции государственного археологического музея-заповедника «Костенки» в 2006 г. // Архив ГАМЗ «Костенки». Воронеж, 2006. 39 с.

- Попов В. В. Отчет о работе археологической экспедиции государственного археологического музея-заповедника «Костенки» в 2007 г. // Архив ГАМЗ «Костенки». Воронеж, 2007. 23 с.

- Рогачев А. Н. Многослойные стоянки Костенковско-Боршевского района на Дону и проблема развития культуры в эпоху верхнего палеолита на Русской равнине // МИА. М.; Л.: АН СССР, 1957. № 59. С. 9–134.

- Рогачев А. Н., Аникович М. В. Поздний палеолит Русской равнины и Крыма // Палеолит СССР / Отв. ред. П. И. Борисковский. М.: Наука, 1984. С. 162–271.

- Семенов С. А. Первобытная техника: опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы // МИА. М.; Л., 1957. № 54. 240 с.

- Синицын А. А. Граветт Костенок в контексте граветта Восточной Европы // Проблемы заселения северо-запада Восточной Европы в верхнем и финальном палеолите (культурно-исторические процессы). СПб.: ИИМК РАН, 2013. С. 4–32.

- Толстых Д. С. Гравировка по бивню мамонта по материалам стоянки Костенки 11: трасология и экспериментальные данные // Новые материалы и методы археологического исследования: от критики источника к обобщению и интерпретации данных. М.: ИА РАН, 2019. С. 48–51.

- Хлопачев Г. А. Бивневые индустрии верхнего палеолита Восточной Европы. СПб.: Наука, 2006. 262 с.

- Хлопачев Г. А., Гиря Е. Ю., Секреты древних косторезов Восточной Европы и Сибири: приемы обработки бивня мамонта и рога северного оленя в каменном веке (по археологическим и экспериментальным данным). СПб.: Наука, 2010. 144 с.

- Янковская Е. П., Гордюшина В. И. Опыт консервации предметов из кости акрилат-кремнийорганическими соединениями // Естественнонаучные методы в изучении и сохранении памятников Костенковско-Борщевского археологического района. Воронеж: ВГУ, 2017. С. 229–240.

- Reynolds N., Lisitsyn S. N., Sablin M. V., Barton N., Higham T. F. G. Chronology of the European Russian Gravettian: new radiocarbon dating results and interpretation. Quartär, 2015, vol. 62, pp. 121–132.

- Sinitsyn A. A. Variabilité du Gravettien de Kostenki (Bassin moyen du Don) et des territories associés. Paleo, 2007, vol. 18, pp. 181–202.