Трасологический анализ каменных украшений периода энеолита с территории Верхнего и Среднего Прикамья

Автор: Смертина А.Ю., Скочина С.Н., Лычагина Е.Л.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология и этнология

Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты трасологического анализа 25 каменных украшений, происходящих с двух поселений, относящихся к гаринской энеолитической культуре. Это стоянка Чашкинское Озеро II, расположенная в Верхнем Прикамье, и поселение Бор I, находившееся в Среднем Прикамье. Все украшения были изготовлены из серпентинита различной твердости и цвета. В результате анализа на каменных украшениях удалось выделить группы следов постдепозиционного характера (от нахождения в слое), следы изготовления, декорирования и утилизации (ношения). К постдепозиционным следам относится деформация поверхности предметов из-за прикрепления к ним вторичного материала – зерен песка и др. Следы от изготовления представлены абразивной обработкой (шлифовкой), сверлением и отделочной полировкой. К декорированию относится выскабливание или выпиливание желобка с последующей полировкой. Подобный элемент декора ранее не отмечался на украшениях с территории Приуралья. К следам утилизации можно отнести сглаживания поверхности у отверстий и закругленности краев внутренних частей отверстий, расположенных в различных местах. По расположению заполировок и линейных следов реконструируются следующие способы крепления украшений: вертикальный, диагональный, горизонтальный и многолучевой. Поскольку находки данных предметов на большинстве поселений гаринской культуры носят единичный характер и часто несут на себе следы поломки (обычно в районе отверстия), сложно установить, к какому элементу костюма были прикреплены украшения. В связи с этим ставится задача провести экспериментально-трасологическое исследование по производству и ношению каменных украшений.

Верхнее и Среднее Прикамье, энеолит, гаринская культура, украшения, каменные подвески/нашивки, трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147247315

IDR: 147247315 | УДК: 903 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-1-5-17

Текст научной статьи Трасологический анализ каменных украшений периода энеолита с территории Верхнего и Среднего Прикамья

Каменные украшения принадлежат к предметам неутилитарного назначения и широко распространены на территории Волго-Уралья и за его пределами. Данная категория находок является характерной чертой энеолитической эпохи. На археологических памятниках Приуралья каменные подвески и нашивки являются немногочисленными находками на поселенческих памятниках, относящихся к гаринской культуре. Настоящая статья посвящена трасологическому исследованию каменных украшений с энеолитических памятников Чашкинское озеро II (стоянка) и Бор I (поселение), расположенных на территории Верхнего и Среднего Прикамья.

Гаринская археологическая культура относится к энеолиту и датируется IV – нач. II тыс. до н.э. [ Выборнов и др., 2019, с. 37]. Ее памятники имеют широкое распространение в бассейне рек Камы и Вятки [ Лычагина , 2013, с. 87]. Характерными чертами гаринской культуры являются пористая керамика и многокамерные жилища-полуземлянки с коридорообразными переходами площадью 40‒120 м2. На базе медистых песчаников был создан очаг медной металлургии Камско-Вятского региона. Часть каменных орудий труда и предметов неутилитарного назначения создавалась при помощи техники шлифования [ Лычагина , 2022, с. 87].

С развитием духовной культуры древнего населения в этот период можно связать распространение предметов неутилитарного назначения: украшений из камня и мелкой пластики – фигурного кремня. Украшения являются объектом пристального внимания исследователей, так как считается, что они могут выступать в качестве маркеров культурнодиагностирующего и социально-культурного значения [ Borić , Cristiani , 2019].

Немаловажную роль здесь играет экспериментальная археология, призванная решить вопросы, имеющие отношение к технологическим этапам изготовления предметов. В частности, она помогает ответить на следующие вопросы: какими конкретно каменными орудиями могли изготавливать украшения? каковы были способы ношения и крепления их к одежде? какими были основные причины, оказавшие влияние на их выход из употребления? и т.д. [ Gurova , Bonsall , 2017; Osipowicz et al., 2020; Голубева и др., 2022]. Кроме того, дополнительную ценную информацию о возможных системах крепления и ношения украшений дает имеющаяся в свободном доступе информация о результатах трасологического исследования этнографических коллекций [ Falci et al., 2019].

В фокусе внимания трасологов ведущее место занимают предметы из раковин, зубов животных и человека, костей и камня, обнаруженные в основном в погребальных комплексах [ Голубева , Чижевский , 2020; Федорченко , 2014, 2018]. Исходя из этого, становится актуальным изучение каменных украшений, используемых в повседневном обиходе на производственных и поселенческих комплексах энеолитического периода Прикамья.

Материалы и методы

В качестве объектов для трасологического анализа были выбраны украшения двух памятников, один из которых расположен в Верхнем Прикамье (стоянка Чашкинское озеро II), а другой – в Среднем (поселение Бор I).

Стоянка Чашкинское озеро II расположена в 10 км к северо-западу от центра г. Березники на восточном берегу Чашкинского озера. Памятник был открыт А. Ф. Мельничуком в 1977 г., который отнес его к гаринской культуре [Крыласова и др., 2014, с. 73]. Полномасштабные раскопки проводились Е. Л. Лычагиной в 2021‒2022 гг. В раскопе 2021 г. были найдены семь предметов неутилитарного назначения (подвесок/нашивок), шесть из которых имеют отверстие в верхней части изделия и один ‒ в центральной [Лычагина, Смертина, 2022, с. 31‒32]. В 2022 г. было обнаружено девять каменных украшений с отверстиями в верхней (3 экземпляра) и центральной частях (4 экземпляра) [Смертина, 2023, с. 80].

Поселение Бор I располагалось в 0,15 км к югу от д. Верхние Гари, вдоль края боровой террасы, которая на 4‒5 м возвышалась над поймой р. Чусовой до затопления Камским водохранилищем. В настоящее время эта территория относится к Добрянскому городскому округу Пермского края.

Памятник был открыт Н. А. Прокошевым в 1934 г. Крупномасштабные раскопки поселения проходили в 1950‒1951 гг. Всего на памятнике было вскрыто 3559 м2 и изучено 23 жилища, которые относятся к гаринской энеолитической культуре. Территория памятника уничтожена водами Камского водохранилища [ Бадер , 1961, с. 22]. В зоне поселения было выявлено девять каменных украшений с отверстиями в верхней части изделий [ Смертина , Лычагина , 2022, с. 45]. До настоящего времени лишь три из них были опубликованы О. Н. Бадером; обычно данная группа изделий подробно не описывалась ни в отчетах, ни в публикациях [ Бадер , 1961, с. 47‒48, рис. 21].

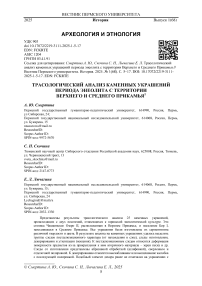

Таким образом, нами было проанализировано 25 украшений (16 со стоянки Чашкинское озеро II и 9 с поселения Бор I), хранящихся в Музее археологии и этнографии Пермского Предуралья Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета и Кабинета археологии Пермского государственного национального исследовательского университета (рис. 1).

Ранее каменные украшения были объектом нашего исследования, в результате чего был поднят вопрос о способах их изготовления и ношения. Изделия подверглись типологическому анализу и петрографическому описанию [ Лычагина и др., 2023, с. 191‒203]. Группы изделий были распределены по форме: овальная, каплевидная, округлая, подпрямоугольная и заготовки естественной формы. Типы были определены по количеству отверстий (одно или два), подтипы – по месторасположению отверстий (в центральной или верхней части изделия), варианты – по направлению сверления (одно- или двустороннее). Был сделан вывод о том, что на территории Прикамья не было выработано четких стандартов при изготовлении украшений из камня [Там же, с. 194].

В результате типологического анализа в изучаемой коллекции было выявлено два типа украшений – овальные и каплевидные подвески с отверстием в верхней части и нашивки округлой формы с отверстием в центральной части. Размер украшений варьируется от 13 до 45 мм, толщина ‒ от 2 до 9 мм.

На основе петрографического изучения изделий установлено, что все предметы были изготовлены из серпентинита (серпентинитового сланца, змеевика), обладающего твердостью по шкале Мооса 2,5‒4, что говорит о достаточной мягкости данного материала. Проявление данной горной породы было зафиксировано в Сарановском массиве (Горнозаводский район Пермского края) и Мойвинском месторождении (Вишерский заповедник на Северном Урале) [ Смертина , Томилина , 2023, с. 120‒122]. На основании анализа каменной индустрии гаринской культуры был сделан вывод о том, что серпентинит применялся лишь для изготовления каменных украшений. Основной характеристикой этой горной породы является низкая сопротивляемость к сверлению, шлифовке и полировке, что позволяет использовать ее для создания предметов неутилитарного назначения. Стоит отметить, что изделия со стоянки Чашкинское озеро II достаточно хрупкие, обладают сланцеватой структурой.

Значительная часть изделий имеет светлые тона ‒ от зеленого до бежевых цветов. Возможно, ввиду своей хрупкости многие украшения имеют сколы на поверхности и деформации в районе отверстий.

Находки с поселения Бор I характеризуются высокой крепостью материала. В отличие от украшений со стоянки Чашкинское озеро II, изделия чаще имеют форму естественной заготовки, так как из-за твердости материала им тяжелее было придать более стандартные формы. Цвет предметов варьируется от бежевого до темно-зеленого.

Трасологическое исследование проводилось при помощи исследовательского микроскопа Olympus BX-51 с увеличением в 200 раз в темно- и светлопольном освещении с использованием фотокамеры ProgRes C10, а также стереоскопического микроскопа МСП-1 с увеличением от 15 до 50 раз с фотокамерой Canon EOS-1100.

В рамках трасологического анализа каменных украшений были выявлены группы следов постдепозиционного характера, изготовления, декорирования и утилизации (ношения).

Рис. 1. Каменные украшения Верхнего и Среднего Прикамья: 1‒16 – Чашкинское озеро II, стоянка; 17‒25 – Бор I, поселение

Результаты исследования

Все каменные украшения стоянки Чашкинское озеро II и поселения Бор I были подвергнуты трасологическому исследованию (см. рис. 1). В данной работе представлено выборочное описание изделий, наиболее полно отражающих основные следы изготовления и утилизации, а также предметы, которые имеют редкие следы декорирования.

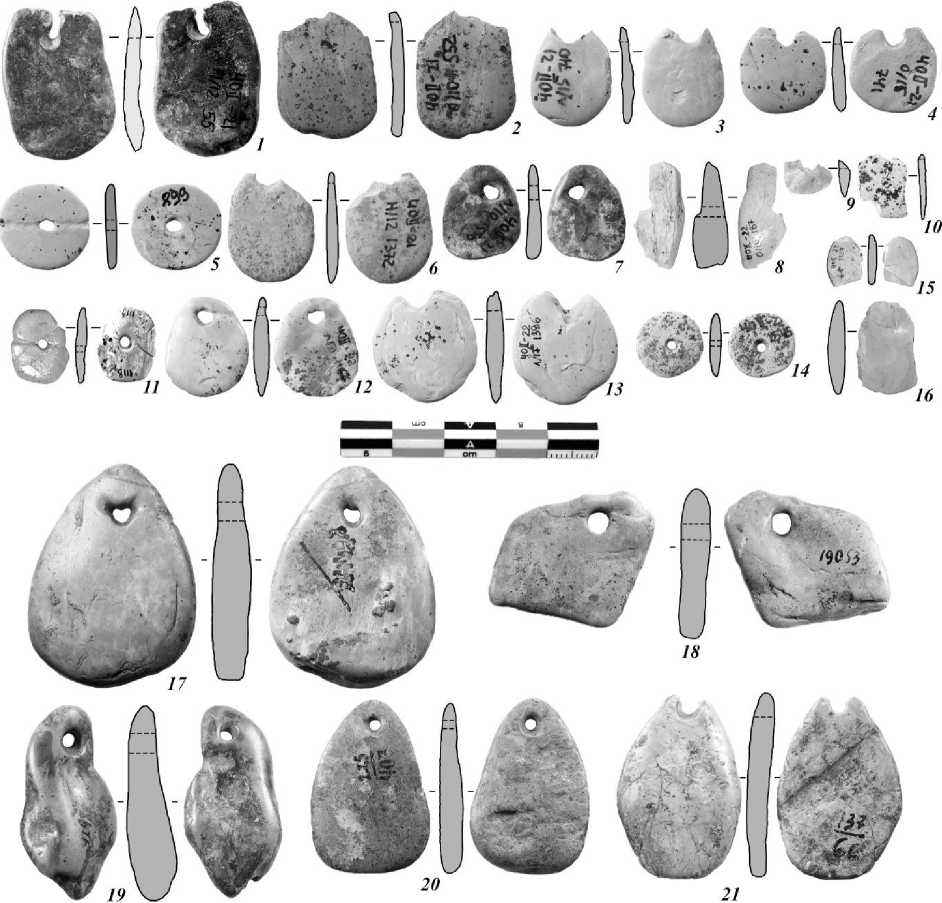

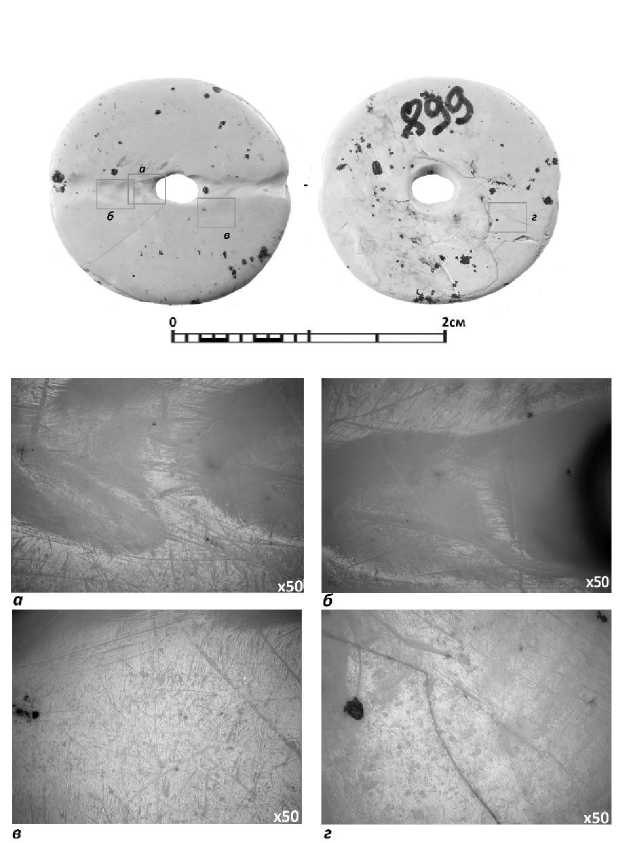

Детальное описание предметов. Первое украшение – каплевидной формы (19×15 мм, толщина ‒ 2 мм), целое, с отверстием в верхней части (см. рис. 1, 7 ). Отверстие выполнено с помощью одностороннего сверления, которое не было доведено до конца. Лишний материал с обратной стороны выскабливался. На предмете фиксируются царапины от абразивной обработки – пришлифовки, которая применялась для создания необходимой формы. На нижней боковой части также можно наблюдать следы пришлифовки, которые не были сглажены и заполированы от ношения (рис. 2, а , в ). Это может свидетельствовать о том, что данное украшение редко использовалось при ношении. В зоне отверстия фиксируются сглаженность и заполировка от крепления (см. рис. 2, г ). Заполировка представлена мягким блеском, в фоне которого расположены хаотичные риски (см. рис. 2, б ).

Рис. 2. Стоянка Чашкинское озеро II. Микрофотографии2 следов износа на подвеске из серпентинита: а – полировка и частичная пришлифовка; б – полировка; в ‒ абразивная обработка края; г ‒ сглаженность в зоне отверстия

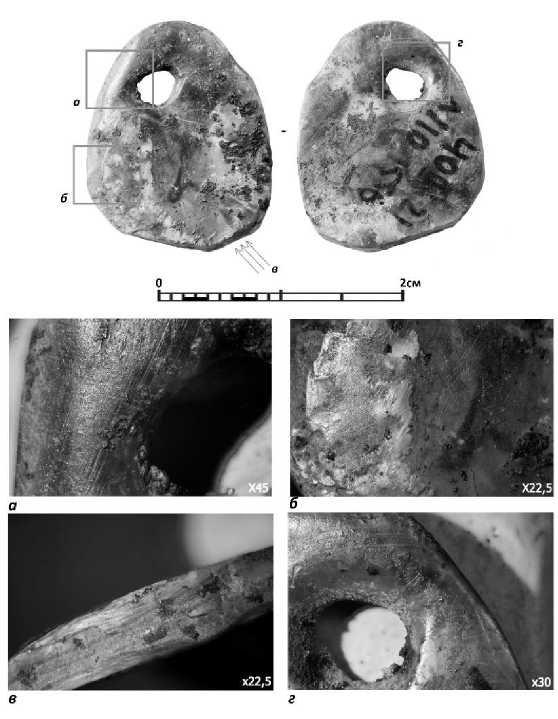

Второе украшение – подпрямоугольной формы (36×26 мм, толщина ‒ 6 мм) с отверстием в верхней части, выполненным односторонним сверлением (см. рис. 1, 18 ; рис. 3). В верхней части отверстия локализуются линейные следы от крепления – осветленность, гладкость, хаотичные, часто пересекающие друг друга царапины и риски, расположенные перпендикулярно относительно отверстия (см. рис. 3, а , б ). Здесь же сформировался желобок от нитей/ремешка подвязывания. В нижней части отверстия видны концентрические круги от сверления. На основной поверхности изделия фиксируются царапины от пришлифовки и следы заполировки (см. рис. 3, в , г ).

Украшение округлой формы (17×17 мм, толщина ‒ 2 мм) с односторонним сквозным отверстием в центральной части (см. рис. 1, 5; рис. 4). В верхней части края отверстия фиксируется слабая сглаженность краев. На лицевой стороне изделия есть углубление – желобок, который делит предмет на две равные части. Он выполнен при помощи прерывистого выскабливания/вырезания, благодаря чему имеет волнистый характер; проходит через центр отверстия. По краям изделий в зоне желобка можно наблюдать выемки. Лицевая сторона характеризуется сплошной декоративной полировкой (см. рис. 4), которая выравнивает микрорельеф поверхности. Во внутренней части желобка фиксируются линейные следы, параллельные линии желобка; возможно, они были образованы путем трения с ниткой (сухожилие или веревка) (см. рис. 4, а, б). В зоне полировки локализуются короткие риски, перпендикулярно направленные относительно желобка, которые, возможно, были оставлены в ходе полировки или в результате трения о кожаное изделие (см. рис. 4, в). На обратной стороне желобок отсутствует. На поверхности имеется пятнистая заполировка, в зоне которой зафиксированы хаотичные риски (см. рис. 4, г). Можно видеть трещины, которые появились во время создания предмета, в процессе износа или от пребывания в культурном слое. Вероятно, данный тип украшений относится к пронизкам, являющимися деталью составных украшений.

Рис. 3. Поселение Бор I. Микрофотографии следов износа на подвеске из серпентинита: а ‒ сглаженность в зоне отверстия; б – сглаженность в зоне подвязывания;

в ‒ полировка и износ

Характеристика выявленных следов. Необходимо отметить, что у многих украшений поверхность оказалась деформирована в результате постдепозиционных процессов, происходивших в слое. На некоторых каменных изделиях пятнами наблюдается прилепившийся вторичный материал, который представлен песчанистыми зернами кварца полупрозрачного серого цвета, тонкодисперсным глинистым материалом коричневого, темно- бурового цвета и органическим веществом темно-бурового, почти черного цвета неправильной формы [Лычагина и др., 2023, с. 195].

В результате исследования нами были выявлены следы трех типов – следы технологического изготовления, полировка (лощение) и функциональный износ. Остановимся на их характеристике подробнее.

Следы от изготовления. Технологические следы, фиксируемые на изучаемых украшениях, представлены абразивной обработкой (шлифовкой), сверлением и отделочной полировкой – лощением (?).

Шлифовка ‒ самый рациональный вариант моделирования украшений ‒ использовалась для создания формы и ровной поверхности изделий. Общей чертой значительной части изделий являются грубые царапины от пришлифовки, которая выполнялась путем абразивной обработки предмета (см. рис. 2, в ). Следы представлены регулярными сгруппированными параллельными царапинами, которые наиболее четко фиксируются в районе отверстий или на ребрах изделий, так как основная поверхность украшения подвергалась полировке. В большинстве случаев шлифовка предстает в виде отдельных зон, не перекрытых последующей полировкой и следами от износа.

Рис. 4. Стоянка Чашкинское озеро II. Микрофотографии следов износа на подвеске/нашивке: а , б – износ в зоне желобка; в , г ‒ полировка и износ

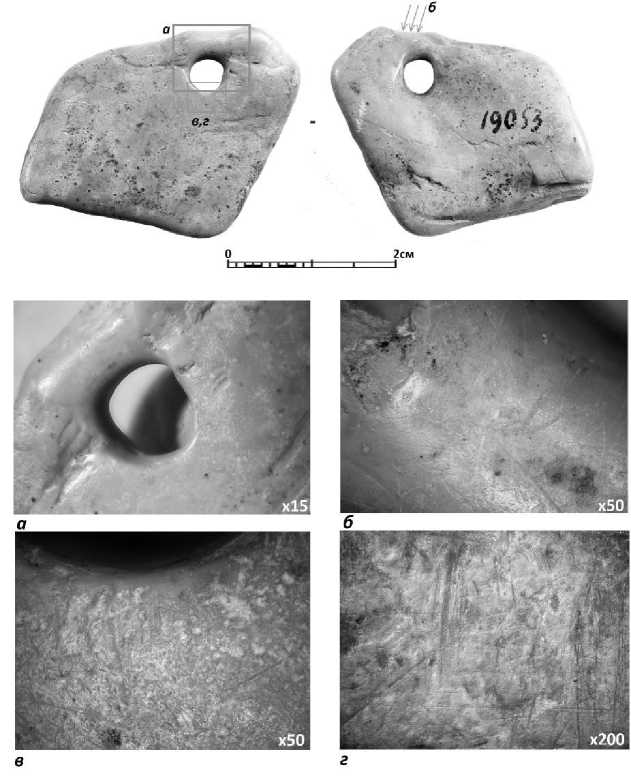

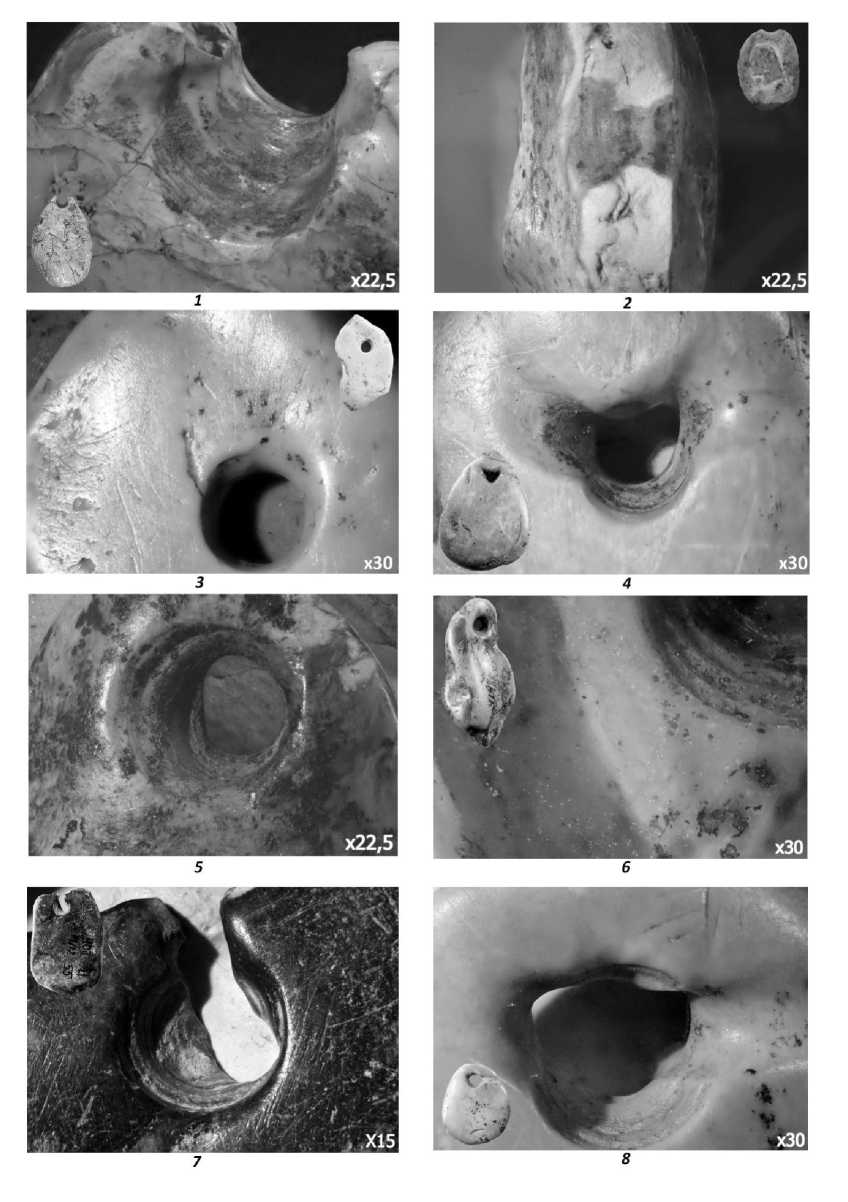

Сверление. На многих изделиях сохранились целые или частично обломанные отверстия (рис. 5). Их размер варьируется от 2 до 5 мм. Здесь фиксируются концентрические борозды от выкрашивания материала при сверлении. Как было указано выше, большинство украшений были выполнены при помощи одностороннего сквозного сверления. Обратная сторона отверстия (в частных случаях) могла быть подвергнута вырезанию или выскабливанию лишнего материала. Четыре подвески имеют двустороннее сверление в форме песочных часов (см. рис. 5, 2). Характер концентрических бороздок свидетельствует о том, что сверло могло быть изготовлено из песчаниковых пород, на что указывают глубокие четко очерченные концентрические углубления борозд (см. рис. 5, 1, 4‒8). На двух предметах имеются следы от переоформления отверстий (см. рис. 5, 7).

Рис. 5. Виды сверленых отверстий

Следы от полировки. Завершающим этапом обработки служила полировка поверхностей изучаемых изделий для придания блеска. Некоторые предметы имеют следы отделочной полировки, выполненной мягким материалом (кожей?). От полировки мягким материалом на поверхности изделий в зоне блеска фиксируются хаотично расположенные короткие риски (см. рис. 4, в, г ).

Декор. У двух подвесок на одной поверхности нанесен желобок, визуально делящий их пополам. Без увеличения может показаться, что они были образованы путем заглаживания от крепления. В первом случае желобок выполнялся при помощи выскабливания/вырезания для создания необходимых углублений, отчего он приобрел волнистый характер (см. рис. 4, а, б) . Во втором случае ‒ выпиливанием с последующей полировкой. Не исключено, что подобный декор мог нести в себе двойную функцию ‒ не только как украшение предмета, но и служить местом для удобного подвязывания. Из-за небольшого износа этих предметов проблематично это доказать.

Следы от утилизации. Следы утилизации, выявленные в ходе трасологического исследования энеолитических украшений из камня, позволяют сделать вывод о способе ношения данных изделий. В первую очередь следы фиксировались в зоне расположения отверстий. Это выражалось в сглаживания поверхности у отверстий и закругленности краев внутренних частей отверстий, расположенных в различных местах (см. рис. 2, г ; см. рис. 3, а , б ; рис. 5, 3 , 4 , 8 ). В некоторых случаях от сильного износа у отверстий образовывались вогнутые сильно сглаженные поверхности. В районе отверстия были зафиксированы углубления, которые были образованы в результате крепления предмета для подвязывания. Место, где было расположено крепление, также четко локализуется благодаря сглаживанию концентрических борозд, которые обычно хорошо видны в нижней части отверстия. Линейные следы наиболее часто встречаются в местах крепления предмета к костюму, образуя при этом небольшие углубления от нитей/ремешков подвязывания.

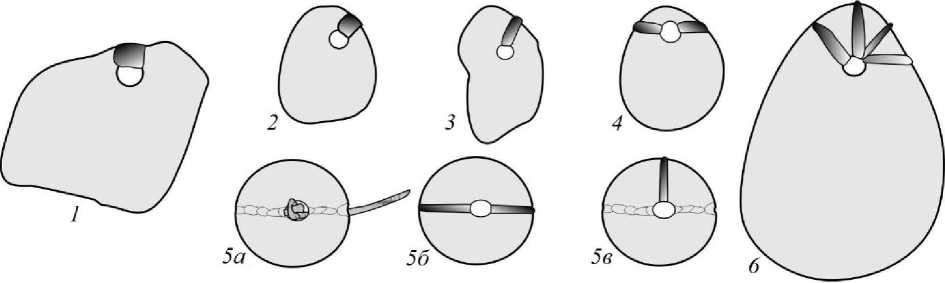

Данный блок следов может свидетельствовать о жестком креплении подвесок, варианты которого показаны на рис. 6. В результате наших исследований по расположению реконструируются следующие способы крепления: вертикальный, диагональный, горизонтальный и многолучевой. Наиболее часто встречаемыми являются вертикальный и диагональный для подвесок овальной и каплевидной форм (см. рис. 6, 1-4 , 6 ). В связи с тем, что у округлых подвесок в районе отверстий фиксируется слабый износ, нам представляются наиболее вероятными следующие варианты крепления - горизонтальный и вертикальный, а также с помощью узелка (см. рис. 6, 5 а , 5б , 5в ).

Рис. 6. Способы крепления

Визуально зона, расположенная непосредственно у отверстий, может быть более светлой по отношение к остальной поверхности. На данном этапе работ мы не готовы четко указать, какой материал использовался для подвязывания украшений, но наиболее вероятными являются кожаные ремешки и нити из растительных волокон.

Следующим видом следов от ношения является заполировка поверхности изделий в виде блеска различной степени яркости. В зоне заполировки фиксируются хаотично расположенные риски, так как эти поверхности чаще соприкасаются с материалом, из которого была изготовлена одежда.

Обсуждение результатов

Изученные украшения из поселенческих комплексов Верхнего и Среднего Прикамья показали довольно информативный набор следов технологии и утилизации. Многие предметы сломаны в зоне подвязывания, что, вероятно, указывает на их повседневное использование/ношение. Проведенное исследование позволило выделить основные виды следов, которые можно обнаружить на каменных украшениях. Так, изготовление предметов осуществлялось путем абразивной обработки заготовки. Если исходный материал был достаточно мягким, то придавалась определенная форма – каплевидная, овальная, округлая; если нет, то сохранялась естественная форма заготовки. Преобладает техника сверления отверстия с одной стороны. Для этого могли использоваться лучковые сверла с наконечниками из песчаниковых пород, о чем свидетельствуют ровные глубокие концентрические борозды в районе отверстий. В тех случаях, когда не удавалось просверлить заготовку насквозь, с противоположной стороны в районе предполагаемого отверстия проводилось выскабливание лишнего материала. Если материал оказывался слишком твердым, проводилось сверление изделия с двух сторон.

Трасологическое исследование позволило выявить следы декоративной полировки. В ходе анализа было обнаружено, что значительная часть предметов со стоянки Чашкинское озеро II имеет отделочную полировку, которая придает предметам яркий блеск и гладкую текстуру. Подобные следы не прослеживаются на украшениях поселения Бор I. Изделия здесь имеют следы пришлифовки и заполированы от ношения или соприкосновения с культурным слоем. Возможно, это связано с особенностями серпентинита, который использовался для изготовления украшений. На поселении Бор I он более твердый, его было сложнее обрабатывать (полировать).

Признаком декорирования является вырезание желобков, которое отмечено на находках со стоянки Чашкинское озеро II. Можно предположить, что это является элементом орнамента для данных изделий. Подобный элемент декора ранее не отмечался на украшениях с территории Приуралья.

Заключение

Проведенное исследование позволяет нам сделать ряд предварительных выводов. Форма украшений и способы их декорирования в первую очередь зависели от твердости исходной заготовки, а не от культурных традиций населения. Отсюда большое разнообразие в формах и размерах изделий, отсутствие некоего стандарта.

Находки данных предметов на большинстве поселений гаринской культуры носят единичный характер и часто несут на себе следы поломки (обычно в районе отверстия). Поэтому нам сложно установить, к какому элементу костюма были прикреплены изученные украшения. Исследование энеолитических погребений на территории Южного Урала и Зауралья свидетельствует о том, что эти предметы могли нашиваться на одежду [ Бибиков , 1950, с. 100; Сериков , 2013, с. 62]. В то же время часть украшений могла носиться на шнурке на шее. Для получения более полной картины способов изготовления, декорирования и ношения данных предметов необходимо проведение научного эксперимента.

В связи с этим ставится задача провести экспериментально-трасологическое исследование по производству и ношению каменных украшений, так как это поможет выявить появление разного типа следов и позволит замерить трудозатраты на создание подобного рода предметов.

Список литературы Трасологический анализ каменных украшений периода энеолита с территории Верхнего и Среднего Прикамья

- Бадер О.Н. Поселения турбинского типа в Среднем Прикамье // Материалы и исследования по археологии СССР. 1961. № 99. 200 с.

- Бибиков С.Н. Неолитические и энеолитические остатки культуры в пещерах Южного Урала // Советская археология. 1950. № 13. С. 95‒138.

- Выборнов А.А., Лычагина Е.Л., Васильева И.Н., Мельничук А.Ф., Кулькова М.А. Новые данные о периодизации и хронологии новоильинских, гаринских и борских памятников Прикамья // Вестник Перм. ун-та. История. 2019. № 1 (44). С. 34‒47. DOI: 10.17072/2219-3111-2019-1-34-47. EDN: OCKVVK.

- Голубева Е.Н., Чижевский А.А. Сланцевые подвески из энеолитических погребений Мурзихинского II могильника: морфолого-функциональный анализ (предварительные данные) // Археология евразийских степей. 2020. № 5. С. 76‒88. DOI: 10.24411/2587-6112-2020-10044. EDN: WMDEQE.

- Голубева Е.Н., Галимова М.Ш., Бахматова В.Н. Экспериментально-трасологическое исследование каменных подвесок из энеолитических погребений в устье Камы // Поволжская археология. 2022. № 3 (41). С. 107–119. DOI: 10.24852/pa2022.3.41.107.119. EDN: ZSIBQW.

- Крыласова Н.Б., Лычагина Е.Л., Белавин А.М., Скорнякова С.В. Археологические памятники Чашкинского озера / Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. Пермь, 2014. 565 с. ISBN: 978-5-85218-761-1. EDN: XAVZBT.

- Лычагина Е.Л., Смертина А.Ю., Томилина Е.М. Каменные украшения с энеолитических памятников Верхнего и Среднего Прикамья (попытка комплексного анализа) // Поволжская археология. 2023. № 3(45). С. 191‒203. DOI: 10.24852/pa2023.3.45.191.203. EDN: ZCZJGU.

- Лычагина Е.Л. Энеолит Среднего Предуралья // Очерки археологии Пермского Предуралья / Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. Пермь, 2022. С. 75–96. EDN: VONMGG.

- Лычагина Е.Л., Смертина А.Ю. Каменные украшения с памятника гаринской культуры Чашкинское озеро II // Уфим. археол. вестник. 2022. Т. 22, № 1. С. 26‒34. DOI: 10.31833/uav/2022.22.1.003. EDN: UWURVF.

- Лычагина Е.Л. Каменный и бронзовый век Предуралья / Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. Пермь, 2013. 120 с. ISBN: 978-5-85218-687-4. EDN: UGOYTL.

- Сериков Ю.Б. Украшения населения Урала в каменном веке // Твер. археол. сб. 2013. Вып. 9. С. 45‒63. EDN: GQHQRL.

- Смертина А.Ю. Каменные украшения гаринской энеолитической культуры с памятника Чашкинское озеро II (обобщение материалов 2021‒2022 гг.) // LV Урало-Поволж. археол. конф. студентов и молодых ученых (Ижевск, 1‒3 февраля 2023 г.): материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Ижевск: Удмурт. ун-т, 2023. С. 79‒82. EDN: DHEVNX.

- Смертина А.Ю., Томилина Е.М. Использование горных пород в Верхнем и Среднем Прикамье в эпоху энеолита (на примере каменных украшений) // Геоархеология и археологическая минералогия ‒ 2023. Миасс; Челябинск: Изд-во ЮУрГГПУ, 2023. С. 119‒125. EDN: IIZLWS.

- Смертина А.Ю., Лычагина Е.Л. Каменные украшения с энеолитических памятников бассейна Средней Камы (по материалам поселения Бор I и стоянки Забойная II) // Тр. Кам. археол.-этнограф. экспедиции. 2022. № 21. С. 42‒47. DOI: 10.24412/2658-7637-2022-21-42-47. EDN: AFPCSA.

- Федорченко А.Ю. Трасологическое исследование каменных украшений из палеолитического погребения VII культурного слоя стоянки Ушки-I (Центральная Камчатка): новые данные // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем востоке. 2014. № 4. С. 45‒52. EDN: TDUTTJ.

- Федорченко А.Ю. Палеолитические каменные украшения культурного слоя VI Ушковских стоянок: контекст, технология, функции // Урал. ист. вестник. 2018. № 2 (59). С. 115–123. DOI: 10.30759/1728-9718-2018-2(59)-115-123. EDN: XPNBRR.

- Borić D., Cristiani E. Taking Beads Seriously: Prehistoric Forager Ornamental Traditions in Southeastern Europe // PaleoAnthropology (Special Issue: Early Personal Ornaments). 2019. Р. 208–239.

- Falci C.G., Cuisin J., Delpuech A., Van Gijn A., Hofman L.C. New Insights into Use-Wear Development in Bodily Ornaments Through the Study of Ethnographic Collections // Journal of Archaeological Method and Theory. 2019. Vol. 26, iss. 2. Р. 755–805. DOI: 10.1007/s10816-018-9389-8. EDN: RSZUUZ.

- Gurova M., Bonsall C. Experimental Replication of Stone, Bone and Shell Beads from Early Neolithic Sites in Southeast Europe // Not Just for Show. The Archaeology of Beads, Beadwork and Personal Ornaments. 2017. Р. 159‒168. DOI: 10.2307/j.ctv13pk763.15.

- Osipowicz G., Piličiauskienė G., Orłowska J., Piličiauskas G. An Occasional Ornament, Part of Clothes or Just a Gift for Ancestors? The Results of Traceological Studies of Teeth Pendants from the Subneolithic sites in Šventoji // Lithuania Journal of Archaeological Science: Reports. 2020. Vol. 29. Р. 1‒14.