Травертино-террасовый тип оолитов (Альпы, Швейцария)

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128437

IDR: 149128437

Текст статьи Травертино-террасовый тип оолитов (Альпы, Швейцария)

Оолиты — сферические минеральные агрегаты концентрически-зональ-ного и радиально-лучистого внутреннего строения, сложенные карбонатами, окислами железа, марганца и другими минералами с инородным ядром в центре, образующиеся в результате кристаллизации вещества на поверхности твердых частиц или пузырьков газа, вращающихся в минералообразующих средах под действием гидродинамических факторов. Природа и строение оолитов многообразны, поэтому они используются как один из популярных модельных объектов онтогении минералов, чему в немалой степени способствует возможность наблюдения и изучения процессов современного оолитообра-зования в различных условиях.

Наиболее распространенными типами являются седиментогенные оолиты, формирующиеся в прибрежных зонах морских лагун и соленых озер (их образования мне удалось наблюдать на Большом Соленом озере близ Солт-Лейк-Сити в США) и оолиты из естественных и искусственных подземных полостей, формирование которых происходит под действием падающих с кровли капель высокоминерализованных подземных вод на дне пустот (пещерные и рудничные оолиты или пизолиты, т.н. «пещерный жемчуг»).

Более полувека назад, в 1956 г., мне посчастливилось открыть и изучить большое скопление карбонатных оолитов в одном из квершлагов рудника Шор-Су [4, 5]. С тех пор этот генетический тип оолитов для меня стал особенно привлекателен. Мне приходилось изучать оолиты из пещер Китая, Болгарии, Португалии, из рудников Испании, рудника Палат в Родопах и в других районах [6, 9].

В июне 2009 г., во время биогеоло-гической экскурсии 19-й ежегодной Гольдшмидтовской конференции в Швейцарские Альпы неожиданно удалось познакомиться с неизвестным мне ранее и неописанным в литературе поверхностным аналогом пещерных ооли- 8

тов, образующих скопление у подошвы одной из травертиновых террас.

Травертиновая терраса с оолитами находится в пределах так называемого «Нижнеэнгадинского окна» в слабо метаморфизованные пелагические осадочные отложения бывшего океанического бассейна Альпийского Тетиса. В бассейне р. Инн эти слои перекрываются гнейсами серпентинитами, на которые в свою очередь налегают осадочные доломиты. B них сформировался карстовый водоносный горизонт, содержащий высокоминерализованные углекислые воды магний-кальцивого суль-фатно-гидрокарбонатного состава, выходящие на поверхность в виде многочисленных низкотемпературных источников и вскрытых рядом скважин. B составе преобладает кальций и гидрокар-бонат-ион, а также другие анионы и катионы. Встречаются источники и с

Рис. 1. Альпийская пaнорама и местоположение травертиновой террасы с оолитами

необычайно высоким содержанием магния (Лишана), в некоторых присутствует закисное железо, интенсивно окисляющееся на выходах под действием аэробных хемолитотрофных бактерий и образующее гидроокисные корки, а в переходных зонах — отложения закиси железа и сульфитов.

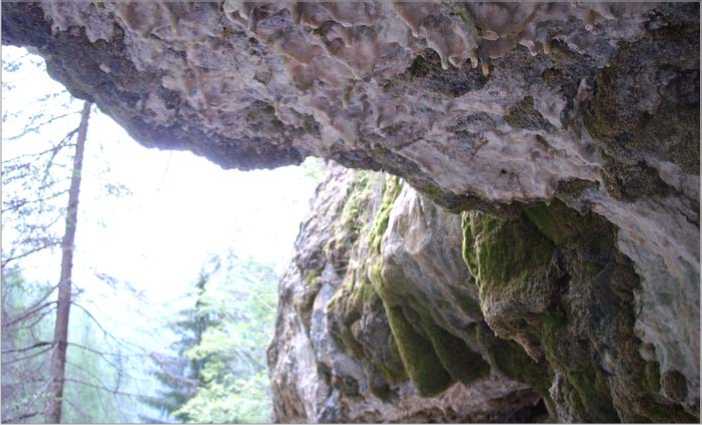

Травертиновая терраса находится к востоку от г. Скуола в ущелье р. Клозза, одного из левых притоков р. Инн, нa прaвом его борту в 20 м выше русла (рис. 1). Стенка террасы вертикальная, местами несколько вогнутая, так что над ней образуется небольшой козырек высотой от 2 до 5 м, протяженность около 20 м. Терраса сложена доломитом, на котором сформирован тонкий почвенный слой. Вследствие вывалов блоков доломита по системам трещин образуются небольшие пищероподобные ниши. Доломиты водоносны. Из них происходит истекание слабоминерализованных вод в виде подтеков на вертикальных или косых поверхностях и капежа с нависающего козырька. Из-за потери водами углекислоты и уравновешивания с CO2 атмосферы, а также частичного испарения происходит интенсивная кристаллизация карбонатов из просачивающихся растворов формирование натечного карбонатного, в основном кальцитового, травертинового покрова на стенке террасы (рис. 2).

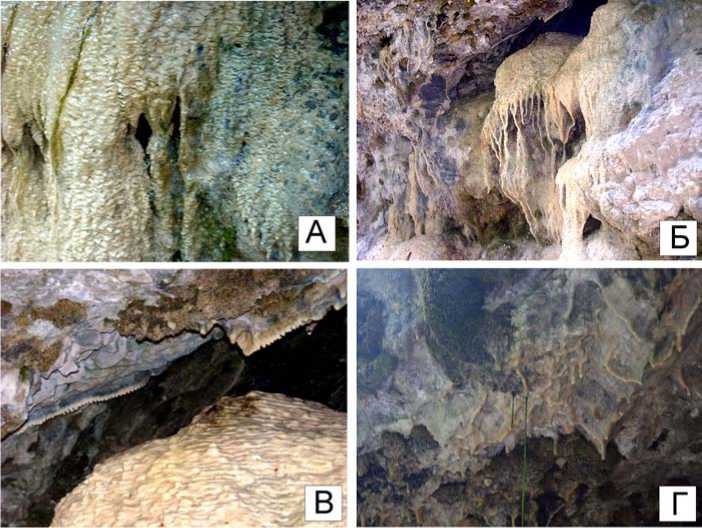

Травертиновый покров по составу, структуре и морфологии аналогичен соответствующим пещерным образованиям. Его основу составляет натечная кора с волноподобной поверхностью (рис. 3, а). Некоторые коровые натеки переходят в кальцитовые занавеси и не-

Рис. 2. Стенка травертиновой террасы с нависающим «козырьком»

Рис. 3. Карбонатный покров стенки террасы: а — натечная кора; б — занавеси и колонны; в — бахрома; г — сталактиты с нисходящими водорослевыми нитями

большие колонны (рис. 3, б). В пещероподобных нишах по краям выступов формируется изящная бахрома (рис. 3, в) и другие капельники, включая короткие (до 25 см) сталактиты. Из внутренних каналов некоторых сталактитов свисают длинные зеленые водорослевые нити (рис. 3, г), по которым сочится минерализованный раствор, обеспечивающий продолжение роста сталактитов. Некоторые участки натечной коры покрыты сплошным налетом зеленых водорослей (рис. 2).

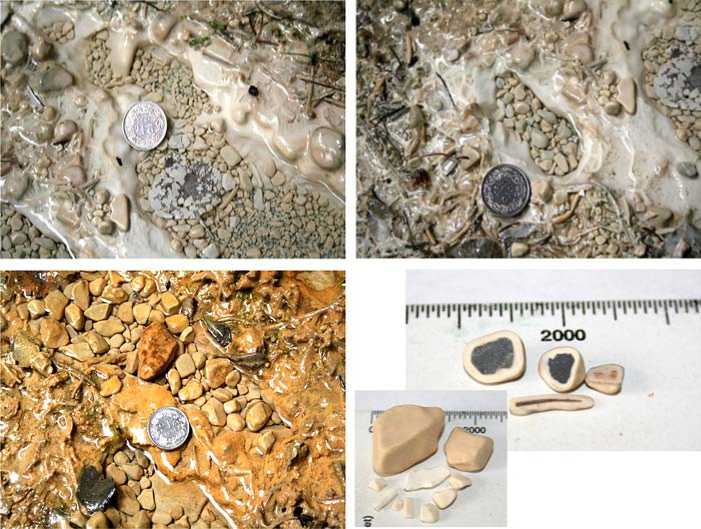

Травертиновый покров распространяется и на ступень террасы, находящейся под козырьком, где он предоставлен многочисленным небольшим, в несколько сантиметров в поперечнике и до 2—3 см глубиной, ванночками, разделенными сплошными карбонатными перемычками. Ванночки заполняются минерализированной водой, непрерывно падающей в виде капель с кровли ниши и стекающей по стенке. Дно ванночек сплошь покрыто карбонатными оолитами (пизолитами), скопления которых напоминают речные галечники (рис. 4). Форма оолитов самая разнообразная: от близкой к сферической, округло-неправильной изо-метричной до пластинчатой, стержнеобразной и даже волокноподобной. Она определяется формой кристаллизируемого ядра. Особенностью оолитов любой формы является округлость их поверхности. Размер оолитов колеблется в широких пределах, от нескольких миллиметров до 1.5—2 см; преобладают образования в 3—7 мм. Некоторые оолиты вцементированы в карбонатную кору и образуют оолитовый конгломерат.

Оолиты состоят из ядра и карбонатной оболочки более или менее одинаковой толщины во всех направлениях, имеющей концентрически-слоистое строение. Ядра чаще всего представлены обломками доломита, однако встречаются и фрагменты других пород, в том числе магматических, а также кусочки древесины, обломки стеблей растений, насекомые и др. твердые частицы.

Энергодисперсионным и спектральным анализом в оолитах в незначительных количествах обнаружены Si, Al, Fe, Mn, Ti, V, Zr, Cr, Ba, Pb, Cu, Mo, La, Y, Yb. Результаты химических анализов и другие данные свидетельствуют, что оболочка оолитов представлена почти чистым кальцитом.

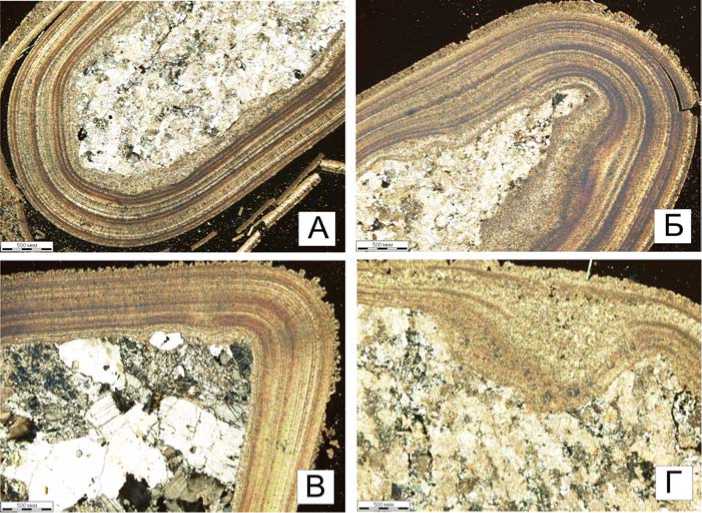

Концентрически-слоистое строение карбонатной оболочки отчетливо наблюдается в поляризационном микроскопе (рис. 5). Прежде всего, обращает на себя внимание необычно большое по сравнению с другими подобного типа образованиями исключительно тонких слойков. Их насчитывается около сотни. Слойки группируются в чередующиеся светлые и темно окрашенные пачки. Оболочка разных оолитов состоит из 6—10 таких пачек, чаще из 8. Известно [3, 6, 7, 8], что в пещерах и рудниках эти пачки отражают сезонные колебания условий, и каждая пара пачек фиксирует годовой период роста оолита. Если это правило справедливо и для альпийских, то возраст основной их массы 3—5 лет. Он совпадает со временем создания террасы для прокладки туристи- 9

Состав оолитов по данным рентгенофлюоресцентного анализа (без учета воды и других потерь при прокаливании) следующий, в %:

|

компоненты |

оолит в целом |

карбонатная оболочка |

|

MgO |

22.73—33.42 |

Не обн. |

|

CaO |

66.22—76.63 |

99.00—99.03 |

|

SO 3 |

0.30—0.55 |

0.80—0.87 |

|

SrO |

0.07—0.10 |

0.13—0.18 |

pnrpTri’l'

Рис. 4. Кальцитовые оолиты (пизолиты) на подошве террасы

ческой тропы. Очень интересен самый первый слой, оплетающий ядро оолита. Он, как правило, светлый, не окрашенный или окрашенный слабо. Нижняя граница его не ровная повторяющая форму ядра. Материал этого концентра заполняет все выбоины и трещины обрастаемой поверхности, вы- более высокой скоростью их формирования.

Явных следов перекристаллизации и иных изменений в оболочках оолитов не наблюдается, но для некоторых из них характерны механические деформации: развитие трещин на крутых перегибах (рис. 5, в), отслоение концентров (рис. 5, а, б).

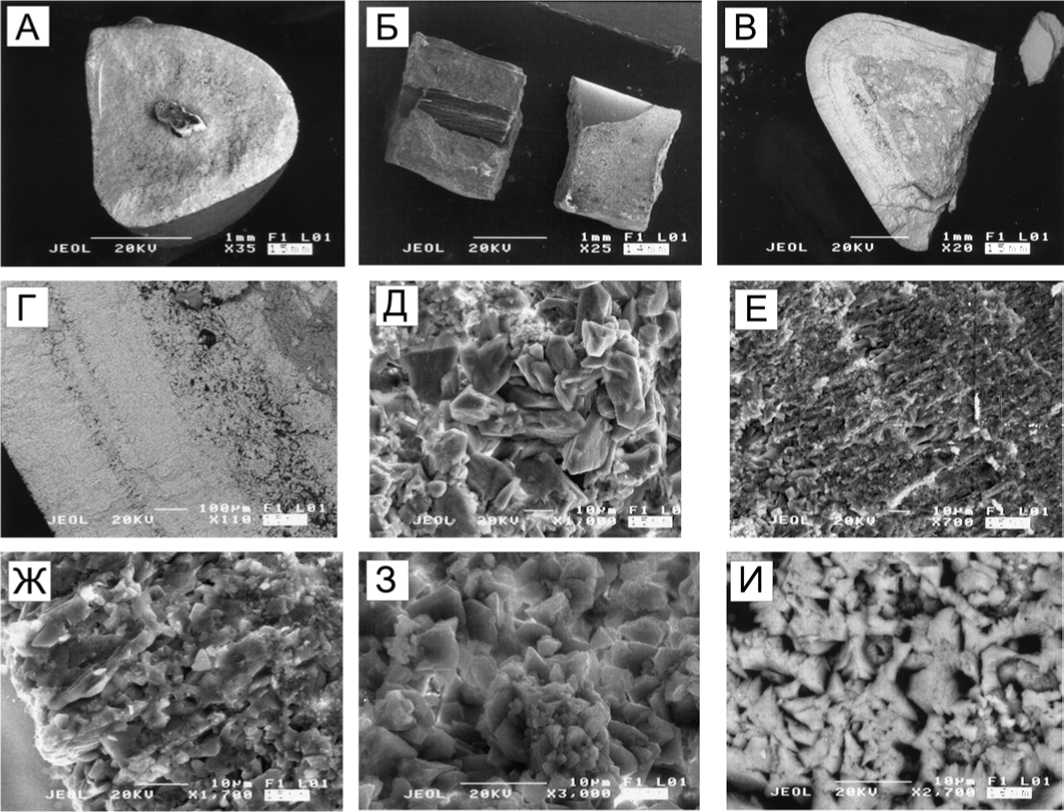

Исследование сколов оолитов с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) с энергодисперсионным спектрометром подтверждает данные об их составе и структурных особенностях, полученных другими методами, и позволяет раскрыть более тонкие детали кристаллического строения. Отчетливо проявляется рыхлость, пористость оболочек, как это видно, например, в стержневидном оолите, ядро которого представлено обломком древесины (рис. 6, а, б), а также в небольшом оолите с породным ядром (рис. 6, в, г). Концентры сложены относительно крупными кристалликами, наиболее пористые (рис. 6, г). Слабо удлиненные кристаллики размером в 10—20 мкм, в значительной степени хорошо окристаллизованные, распределяются беспорядочно, без видимой преимущественной ориентировки. Незаполненное веществом пространство между индивидами обуславливают особенно высокую пористость и проницаемость таких слойков (рис. 6, д). Многие концентры имеют поперечно-шестоватое строение с зонами геометрического отбора в основании, что выражается в радиально-лучистой структуре. Пористость в них существенно ниже (рис. 6, г). Внешние слои, как правило, имеют поперечно-шестоватое строение (рис. 6, ж). Субпараллельные удлиненные кристаллы заканчиваются гранными головками, выходящими на поверхность оолита и придающими ей микродрузовый облик (рис. 6, з). В случае формирования последней зоны не равнивая ее, поэтому толщина слоя не равномерна. Верхняя граница резкая и четкая, она задает форму последующим слоям. В результате сглаживания глубоких выбоин ядра в первом и в некоторых последующих слоях образуются своеобразные линзы, заполненные кристаллическим карбонатом (рис. 5, б, г).

Структура тонких концентров спро-токристаллическая, более крупных — радиально лучистая. Некоторые относительно толстые слойки имеют явно кристаллическое брускоподобное строение без закономерной ориентировки индивидов. Они отличаются повышенной пористостью. Самый последний внешний слой, как правило, является друзово- или дендритокристаллическим. Некоторые оолиты вместо обычного изящного тонкослойного строения характеризуются грубослоистой структурой с нерезкими границами концентров, что, вероятно, связано с

Рис. 5. Шлифы оолитов: а, б, в — концентрически слоистое строение оолитов; г — компенсационная линза в выбоине ядра

телесными кристаллами, а дендритами, поверхность оолита складывается мозаикой скелетных индивидов (рис. 6, и). Объем пористого пространства в этом варианте значительно увеличивается.

Процесс формирования террасовых оолитов, как уже отмечалось, тот же, что пещерных и рудничных: кристаллизация карбоната вследствие стремления химического состава истекающих из водоносного горизонта растворов к равновесному состоянию в новых условиях, потери углекислоты и частичного испарения избыток карбоната не успевает высадиться на стенках козырька террасной ниши, и его кристаллизация продолжается на подошве в виде карбонатной коры и оолитов под интенсивным капежом. Из-за относительно большого размера преимущественно удлиненной или уплощенной формы растущие оолиты не вращаются под ударами капель, а лишь колеблются. Это и обеспечивает их равномерный рост во всех направлениях, такой же, как в случае вращения.

В формировании террасных оолитов есть и определенные отличия от их пещерных и рудничных аналогов, связанные с неодинаковыми условиями кристаллизации карбоната. В пещерных и рудничных выработках гидродинамический и аэродинамический режимы относительно стабильны, колебания связаны в основном с сезонными изменениями водопритока и аэрации, в рудниках, кроме того с техногенными факторами (вентиляция). Это определяет четкую макро- и микрослоистость с относительно небольшим числом слой-ков, с хорошо различимой упорядоченной внутренней структурой.

В полуоткрытой же террасной нише, находящейся в Альпах на высоте более 1300 м, химический состав, температура и истечение подземных вод подвержены весьма интенсивным колебаниям, связанным с атмосферной аэрацией, непрерывными погодными колебаниями не только суточными, но и почасовыми, огромной разницей сезонных условий, разбавлением подземных ра- створов дождевыми водами, их замерзанием на выходах в морозные сезоны. Временами садка карбоната происходит весьма интенсивно, временами прекращается полностью. Периоды устойчивой кристаллизации карбоната выражаются формированием слойков с крупнокристаллической (брусковидной) и друзовой структурой, периоды частой смены условий — зон криптокристаллического кальцита, а последствием перерывов в росте, скорее всего, является отслоение концентров.

Таким образом, охарактеризованный процесс оолитообразования в Альпах весьма специфичен, что позволяет выделить, в качестве нового, процесс — травертино-террасовый , дополняющий известные ранее пещерный и рудничный процессы.

Онтогенический анализ альпийских травертино-террасовых оолитов свидетельствуют и о своеобразии механизма их кристаллизации. Известны три основных кристаллизационных типа оолитов [1, 2, 6]: концентрически-друзовый, сфе-

Рис. 6. Оолиты (СЭМ-фотографии): а, б — оолит с обломком древесины в ядре (скол и поверхность); в, г — оолит с породным ядром (видны пористые зоны); д — слой с неупорядоченным ориентированием кристаллами; е — слой с поперечно-шестоватым строением;

ж — внешний слой; з, и — выходы кристаллов внешнего слоя на поверхность оолита

ролитовый, радиально-дендритовый. В структуре некоторых сложных оолитов можно установить комбинации двух, а то и всех трех типов. Альпийские оолиты представляют еще один, четвертый, тип оолитов — беспорядочно-кристаллический ; неориентированное распределение индивидов и криптокристаллическое строение некоторых слоев в них являются следствием лавинной кристаллизации карбоната. Конечно, в формировании оолитов присутствуют элементы и других типов, но они не выходят на уровень структуро- определяющих.

Выражаю благодарность руководителю геобиологической экскурсии в Швейцарские Альпы доктору Курту Хансел-манну (Тюбингенский университет, Германия), а также сотрудникам Института геологии Коми НЦ УрО РАН С. Т. Неве- рову, А. А. Соболевой, В. Н. Филиппову и др. за помощь в исследованиях.

Исследования поддержаны грантом Президента РФ НШ 1014.2008.5, программами фундаментальных исследований Президиума РАН № 15, 20 и Отделения наук о Земле РАН, проектами с СО и ДВО РАН.

Список литературы Травертино-террасовый тип оолитов (Альпы, Швейцария)

- Григорьев Д. П. Онтогения минералов. Львов: Изд-во ЛГУ, 1961. 284 с.

- Григорьев Д. П., Жабин А. Г. Онтогения минералов. Индивиды. М.: Наука, 1975

- Максимович Г. А. Кальцитовые оолиты, пизолиты и конкреции пещер и рудников // ЗВМО, 1955. № 1. С. 74-78.

- Скиба Н. С., Юшкин Н. П. Кальцитовые оолиты рудника Шор-Су // Записки Киргизского отделения ВМО, 1961. Вып. 2. С. 111-123.

- Юшкин Н. П. Отложения в горных выработках Шорсуйского рудника // Пещеры, 1972. Вып. 12-13. С. 10-21.

- Юшкин Н. П. Кальцитовые оолиты флюоритового рудника Палат, Болгария // Сыктывкарский минералогический сборник (Тр. Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН. Вып. 110). Сыктывкар, 2002. № 32. С. 79-98

- Mackin J. H., Coombs H. A. An occurrence of «Cave Pearls» in a mine in Idaho // Journ. Geol., 1945. V. 53. N 1. P. 58-65

- Viehmann I. Note surdеs perles de caverne particulieres // Bull. Soc. Geogr. Liege, 1993. 29. P. 103-107.

- Yushkin N. P. New radial dendritic type oolits: constitution and crystallization evolutions // 19th General Meeting of the International Mineralogical Association. Program and Abstracts. Kobe, 2006. P. 174.