Травмы черепа у населения бассейна реки Шнох (Армения) в эпоху поздней бронзы и раннем железном веке

Автор: Худавердян А.Ю., Обосян С.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 2 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Благодаря археологическим раскопкам в Лорийской обл. (Армения) были исследованы костные останки 123 индивидов из могильников позднего бронзового и раннего железного веков. Работа посвящена выявлению и описанию повреждений на черепах из погребений XIII-XI вв. до н.э. в бассейне р. Шнох. Изучение травм позволяет реконструировать аспекты социальной и природной среды древнего населения. Уровень травматизма в исследованных группах может быть квалифицирован как умеренно высокий. Встречаемость травм варьирует от 15,6 до 23,7 %. Одним из наиболее часто наблюдаемых скелетных повреждений в палеопопуляциях являются травмы, полученные в течение жизни. Материалы свидетельствуют о том, что население не было военизированным, несмотря на высокий процент мужского травматизма. Зафиксирован один случай обезглавливания. Уровень травматизма у обитателей бассейна р. Шнох был выше, чем в синхронных популяциях на территории Севанского бассейна и Ширакской равнины. Результаты исследования скелетных останков позволяют говорить о практике трепанации у населения эпохи поздней бронзы и раннего железного века. У пяти индивидов зафиксированы хирургические вмешательства на костях черепа. Из них трое прожили определенное время после операции.

Армения, эпоха поздней бронзы, ранний железный век, трепанация

Короткий адрес: https://sciup.org/145145806

IDR: 145145806 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.149-157

Текст научной статьи Травмы черепа у населения бассейна реки Шнох (Армения) в эпоху поздней бронзы и раннем железном веке

Анализ характерных повреждений на черепе и костях скелета дает информацию, косвенно свидетельствующую о социальных взаимоотношениях в древних группах [Рохлин, 1965, с. 62–63; Бужилова, 1995, с. 100; Худавердян, 2005, с. 59–64; Добровольская, 2009; Ortner, Putchar, 1981, р. 72–85; Khudaverdyan, 2014b]. Характер и локализация переломов указывают на определенную общественную обстановку, в которой могли складываться те или иные травмоопасные ситуации. Поэтому палеоантропологические матери-

алы являются независимым источником в реконструкциях, выполняемых в ходе комплексных археологических исследований.

Во второй половине II тыс. до н.э. на территории Армении уже существовала оросительная система, широкое распространение имели садоводство, виноградарство. О военных столкновениях племен из-за земли и добычи свидетельствует развитие оружейного дела, от кинжала к длинному бронзовому и железному мечу и другим видам совершенного оружия [Мартиросян, 1964, с. 83–84, 130, 194–198; Арешян, 1974]. Антропологические материалы необходимы для установления фактов непосредственного участия тех или иных групп (индивидов) в боевых действиях. Без их анализа в большинстве случаев выводы такого рода не могут быть сделаны.

Данно е исследование по священо выявлению и описанию повреждений на скелетных материалах из погребений XIII–XI вв. до н.э. в бассейне р. Шнох (Лорийская обл., Армения).

Материал и методы исследования

В работе использованы антропологические материалы из могильников Бовер ( n = 40), Багери Чала ( n = 32), Барцрял ( n = 40), Каракотук ( n = 6) и Техут ( n = 6), полученные в 2006–2014 гг. в результате полевых исследований экспедиции Института археологии и этнографии НАН РА под руководством С.Г. Обосяна*. Изучение 124 черепов (59 мужских, 26 женских, 39 – пол не определен) показало, что повреждения характерны как для взрослой, так и для детской и подростковой части населения. В настоящее время раскопки могильников Багери Чала, Барцрял, Бовер завершены, поэтому мы посчитали возможным провести обобщающее исследование. Менее представительные в количественном отношении материалы некрополей Каракотук и Техут были использованы как сравнительные.

Выделены травмы свода черепа (компрессионные переломы, рубленые раны) и лицевого скелета (переломы носовых костей, повреждения верхней и нижней челюстей). При их описании отражены место локализации, характер, форма, размеры повреждения, наличие воспаления, иные особенности, наблюдаемые в зоне травмы. При фиксации травм учитывалось: одиночный перелом (просматривается линия повреждения целостности костной ткани вне зависимости от характера плоскости излома – поперечный полный и неполный) или множественные (больше двух у одного индивидуума).

Методы биоархеологической реконструкции, основанные на достижениях судебной медицины, дают возможность характеризовать:

-

1) оружиe или предмет, которым былa нанесена травма. Острое оружие (колющее, режущее, рубящее) оставляет на костях характерные повреждения, позволяющие установить его поперечное сечение и механизм действия. Насечки, борозды и царапины образуются при скольжении оружия по поверхности кости. При проникающих ранениях (в частности, в полость черепа) дефект имеет форму усеченного конуса. У тупых предметов выделяются следующие виды повреждающей поверхности: широкая плоская (преобладающая или ограниченная), сферическая, цилиндрическая, коническая, граненая и неопределенной формы;

-

2) положение человека, нано сившего травму, и того, кому она была нанесена;

-

3) последствия травмы, была ли она причиной смерти или произошло заживление в местах нарушения целостности кости. Дифференциальная диагностика прижизненных повреждений связана с обнаружением на концах или краях дефектов изменений в виде костных мозолей или сглаженности границ кости. Зажившие дырчатые переломы на черепе, с вдав-лением обломков в его полость, отличаются сглаженностью краев наружной и внутренней пластинок, слиянием отдельных обломков с находящейся рядом костью и некоторым западением центральной части дефекта;

-

4) как долго человек жил после получения травмы и насколько благополучно шло ее заживление. Для диагностики и определения давности причинения травмы использованы рекомендации А. Галлоуэй [Galloway, 1999, c. 250–252];

-

5) способы хирургического вмешательства: очистка для удаления осколков кости, выскабливание гнойно-расплавленной костной ткани. В случаях заживления после оперативных вмешательств отверстие в кости имеет сравнительно ровные очертания в виде овала или круга с гладкими закругленными (иногда несколько истонченными) краями. Классификация отверстий по технике трепанирования: а) скобление, б) прорезание, в) сверление и прорезание, г) иссечение фрагмента [Lisowski, 1967].

Описание травм

В выборке из могильника Багери Чала изучены черепа 32 индивидуумов (14 – мужчины, 9 – женщины, 6 – дети и подростки, 3 – пол не определен). Травмы обнаружены у семи.

Погребение 8. Мужчина 20–29 лет. У него, возможно, был пролом правой теменной ко сти (20 × × 11 (?) мм). Видна радиально расположенная трещи- на, признаков некротического процесса и заживления костной ткани не выявлено.

Погребение 9. Мужчина 40–49 лет. В основании черепа отмечены механические разломы затылочной кости (с левой стороны), поврежден левый сосцевидный отросток и мыщелок нижней челюсти. Травмы получены в момент смерти и однозначно связаны с отсечением головы у человека, находившегося в вертикальном положении [Manchester, 1983, p. 63]. Линейные разломы сосцевидного отростка и мыщелка говорят о том, что удар был нанесен сзади (по касательной), очевидно, правшой.

Погребение 10. Женщина 20–29 лет. Обнаружено зажившее ранение левой теменной кости от удара тупым предметом. Дефект овальной формы (13 × 8 мм). После получения травмы началось воспаление поврежденной области.

Погребение 15. Юноша 16–18 лет. На черепе следы двух травматических повреждений. На правой стороне лобной ко сти выявлена трещина. Ее длина от наружной орбитальной точки составляет 58 мм, внутри правой орбиты – 11 мм. Травма прижизненная, диплоэ замкнуто на всем протяжении. Это свидетельствует о том, что данный индивид жил после травмы полтора года. Следов хирургического вмешательства не обнаружено. На левой теменной кости (ближе к коронарному шву) выявлено повреждение от удара тупым предметом (6,5 × 8,0 мм). Заживление прошло благополучно.

Погребение 18. Мужчина 30–39 лет. На правой теменной кости обнаружены следы неполной операции. Предполагаемые размеры отверстия на внешней стороне 23,7 × 18,5 × 9,5 × 8,2 мм. Наблюдается трещина в области дефекта. Последствия для индивидуума – летальный исход.

Погребение 22. Ребенок 8–9 лет. На левой теменной кости обнаружены два проникающих в полость черепа отверстия. Операции были проведены индивидууму при жизни. На костях четко видны места разрезов. В области сагиттального шва следы иссечения первого фрагмента кости (2 × 15 × 2 (?) × 15 (?) мм). Размеры второго отверстия 16 × 9 × 16 (?) × 9 (?) мм. Следы явного воспалительного процесса в области трепанации отсутствуют. Входные края отверстия ровные, острые, без следов заживления.

Погребение 28. Мужчина 40–49 лет. Фиксируется неглубокий удлиненный вдавленный перелом в области правой теменной ко сти (16 × 6 мм). По всей видимости, это заживший след травмы, полученной при ударе тупым орудием. Заживление прошло благополучно, хотя в поврежденной области был локальный воспалительный процесс.

В выборке из могильника Бовер представлено 40 индивидуумов (19 – мужчины, 8 – женщины, 2 – дети, 11 – пол не определен). Травмы выявлены у восьми.

Погребение 7. Мужчина 30–39 лет. На лобной кости обнаружены специфические изменения верхнего компактного слоя – вмятина округлой формы (размеры 33,5 × 27,0 мм). Внутри повреждения фиксируются признаки воспаления костной ткани, вероятно, с последующим излечением.

Погребение 10. Мужчина 50–59 лет. На затылочной кости выявлена прижизненная травма овальной формы (предположительные размеры 12,0 × 5,5 мм), нанесенная тупым предметом. Заживление прошло благополучно.

Погребение 13. Мужчина 30–39 лет. На скелете обнаружены следы двух травматических повреждений. На правой теменной кости видна давняя зажившая травма округлой формы (42,0 × 35,5 мм, глубина 1,5 мм), нанесенная тупым предметом. Следов некротического процесса нет. На крестце обнаружен поперечный перелом, полученный при падении индивида на ягодицы . Выявлены признаки заживления костной ткани.

Погребение 27. Женщина 20–29 лет. На правой теменной кости отмечены следы двух непроникающих травм (28,0 × 20,0 × 5,5 и 8 × 8 мм) с успешным заживлением.

Погребение 35. Мужчина 40–49 лет. На левой теменной кости обнаружена прижизненная травма (16 × 15 мм), нанесенная тупым предметом.

Погребение 41. Мужчина 40–49 лет. На левой теменной кости фиксируются последствия рубящего удара (24 мм), нанесенного по касательной. Активный воспалительный процесс привел, вероятно, к смерти индивида.

Погребение 44. Мужчина 40–49 лет. Обнаружены следы трех травматических повреждений. На правой теменной кости наблюдается вдавленный перелом, затронувший только наружную пластинку компактного вещества. Повреждение овальной формы 26 × 16 мм. Две другие травмы локализованы на лобной ко сти . С левой стороны на уровне точки метопион обнаружено повреждение удлиненной формы (16 × 4 мм), а на расстоянии 37 мм от него – несквозной вдавленный перелом (8 × 3 мм). Признаки воспаления в области повреждений не обнаружены. Можно предполагать, что ранения получены в одном и том же столкновении.

Погребение 51. Женщина 30–39 лет. Обнаружено повреждение носовых костей, характерное для удара тупым предметом.

В выборке из могильника Барцрял изучены черепа 38 индивидуумов (19 – мужчины, 6 – женщины, 3 – дети, 10 – пол не определен). Повреждения обнаружены на девяти.

Погребение 1. Мужчина 40–49 лет. На лобной ко сти с левой стороны выявлено отверстие овальной формы. Его размеры со стороны наружной пла- стинки 9 × 3 мм, внутренней – 7,0 × 4,5 мм. Контуры неровные, несимметричные. Предполагаемая перфорация (даже если вскрытая площадь незначительная) при наличии воспалительного процесса может привести к проникновению инфекции в полость черепа. В области повреждения обнаружено более шести рубцов (размеры 3–10 мм). Индивид скончался достаточно быстро от общего заражения крови, наступившего при активном некротическом процессе с проникновением инфекции в полость черепа.

Погребение 9. Индивид 20–29 лет. На латеральной стороне правой теменной кости обнаружено отверстие четырехугольной формы (12,0 × 10,0 × 12,8 × × 5,5 мм). После травмы произведена хирургическая очистка. Заживление не было отягощено воспалительным процессом.

Погребение 12. Мужчина 30–39 лет. Зафиксированы следы трех травматических повреждений. Ударом была срезана часть (16,5 мм) правого надбровья (область латеральной половины наружного края орбиты). На правой теменной и затылочной костях травмы, нанесенные тупым предметом. Присутствуют следы заживления костной ткани.

Погребение 22. Мужчина 50–59 лет. Прижизненная травма обнаружена на нижней челюсти на уровне центральных резцов чуть выше подбородочного выступа. Размеры дефекта 3 × 4 мм. На его правой стороне видна небольшая трещина. В области травмы имел место локальный воспалительный процесс.

Погребение 34. Мужчина 50–59 лет. Фиксируется компрессионный перелом лобной кости. Заживление прошло успешно.

Погребение 45. Ребенок 8–9 лет. У него, возможно, был пролом лобной кости чуть ниже лобных бугров, который и явился причиной смерти индивида.

Погребение 57. Мужчина 30–39 лет. Фиксируется зажившее ранение надглазничной области справа. В районе фронто-темпоральной точки на височной линии обнаружен дефект округлой формы (11,0 × × 11,5 (?) мм). Заживление прошло благополучно, хотя был локальный воспалительный процесс. На левой теменной кости выявлена давняя зажившая травма (14,5 × 9,0 мм), нанесенная тупым предметом.

Погребение 60. Мужчина 20–29 лет. На левой теменной кости фиксируется давняя зажившая травма (13 × 14 мм), нанесенная тупым предметом.

Погребение 67. Мужчина 20–29 лет. На лобной кости справа отмечены следы непроникающей травмы овальной формы с успешным заживлением.

Из шести индивидуумов (три – мужчины, два – женщины, один – пол не определен), представленных в выборке из могильника Каракотук, травма обнаружена у одного.

Погребение 10. Мужчина 30–39 лет. На левой теменной кости фиксируется давняя зажившая травма

(18,8 × 7,0 мм), нанесенная, вероятно, тупым предметом. Заживление прошло благополучно, хотя был локальный воспалительный процесс.

В выборке из могильника Техут изучены черепа шести индивидуумов (два – мужчины, один – женщина, три – пол не определен). Повреждение выявлено на одном.

Погребение 9. Мужчина 30–39 лет. На правой теменной кости зафиксирована трепанация ромбовидной формы (14 × 13 × 7 (?) × 9 (?) мм). Внутри повреждения выявлены признаки воспаления костной ткани.

Обсуждение результатов исследования

Приведенные сведения позволяют оценить, преобладание какого вида травм характерно для каждого могильника и для области в целом. Повреждения с признаками заживления костной ткани обнаружены у 19 индивидов (15 мужчин, 3 женщины, подросток). Травмы с летальным исходом зафиксированы на четырех мужских и одном детском черепах. Трое мужчин получили травмы на четвертом десятилетии жизни, один – в возрасте 20–29 лет.

Рассмотрим выявленные варианты для реконструкции социальной обстановки, в которой могли быть получены повреждения. К разряду лицевых травм можно отнести: заживший перелом носовых ко стей (Бовер, погр. 51, женщина 30–39 лет), повреждения нижней челюсти (Барцрял, погр. 22, мужчина 50–59 лет) и надорбитальной области (Барцрял, погр. 12, мужчина 30–39 лет, погр. 57, мужчина 30– 39 лет). Травма носовых костей получена от удара слева, т.е. женщина, пытаясь уклониться, отступила чуть назад и вправо. Повреждение нижней челюсти – это последствие удара по лицу в область передних зубов. Травмы в надорбитальной области получены от контактного удара с правой стороны, т.е. мужчины не успели отреагировать на него.

К другому варианту можно отне сти вдавленные повреждения от удара тупым предметом в центр лобной кости либо с отклонением в правую или левую сторону (Барцрял, погр. 34, мужчина 50–59 лет, погр. 67, мужчина 20–29 лет; Бовер, погр. 7, мужчина 30–39 лет, погр. 44, мужчина 40–49 лет). В одном случае удар небольшой силы, нанесенный правшой, который стоял лицом к пострадавшему, привел к образованию трещины (Багери Чала, погр. 15, юноша 16–18 лет; рис. 1). Следы заживления и отсутствие признаков воспалительного процесса свидетельствуют о том, что травмы были получены задолго до смерти индивидов.

Два других варианта повреждений отличаются от предыдущих локализаций: они выявлены на теменных костях и в затылочной области. У девяти мужчин и двух женщин отмечены следы заживших пере-

Рис. 1. Трещина на правой стороне лобной кости (Багери Чала, погр. 15). а – наружная поверхность; б – глазничная поверхность.

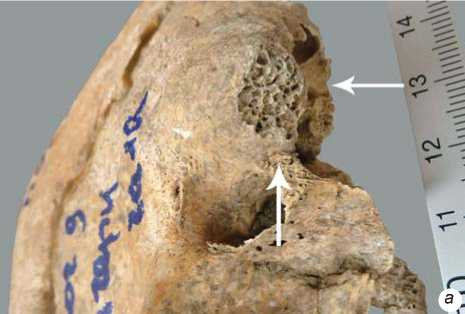

Рис. 2. Повреждение черепа от удара оружием с острым краем (Бовер, погр. 41).

ломов теменных костей. У четырех мужчин (Багери Чала, погр. 28; Бовер, погр. 13, 44; Барцрял, погр. 12) и одной женщины (Бовер, погр. 27) выявлены вдавле-ния верхней пластинки теменной кости с правой стороны. У пяти мужчин (Барцрял, погр. 57, 60; Бовер, погр. 35, Каракотук, погр. 10; Багери Чала, погр. 15) и одной женщины (Багери Чала, погр. 10) дефекты обнаружены с левой стороны. Удары были нанесены справа и повредили теменные ко сти. В одном случае зафиксирован продолговатый шрам (длина рубца 24 мм) от орудия с острым режущим краем на левой теменной кости (Бовер, погр. 41, мужчина 40–49 лет; рис. 2). Нападавший находился сзади, жертва успела отреагировать на агрессивное воздействие, пытаясь уклониться. На затылочной кости вдавленные повреждения отмечены у двух мужчин (Бовер, погр. 10; Барцрял, погр. 12).

Следующий вариант – сквозные повреждения (дырчатые переломы). Проникающее ранение черепа с признаками заживления зафиксировано у одного индивида (Барцрял, погр. 9), без таковых – у троих. Сквозные повреждения в области лобной кости обнаружены у двух индивидов (Барцрял, погр. 1, женщина 40–49 лет; погр. 45, ребенок 8–9 лет). Их характеристика свидетельствует о нанесении резкого прямого удара небольшим предметом по лобной кости нападавшим, находившимся лицом к лицу к потерпевшему. У молодого мужчины (Багери Чала, погр. 8) на правой теменной кости зафиксировано отверстие овальной формы. Признаки воспалительного процесса или заживления отсутствуют.

При тяжелых травмах наличествуют повреждения смешанного типа, распространяющиеся на несколько анатомических областей скелета (рис. 3). У мужчи-

Рис. 3. Вдавленная травма теменной кости ( а ) и поперечный перелом крестца ( б ) (Бовер, погр. 13).

ны есть следы зажившего перелома в виде округлого вдавления на правой теменной кости (Бовер, погр. 13). Травма не сопровождалась проявлениями, характерными для осложненного течения заживления, например, воспалительными реакциями и остеомиелитом. Вероятно, после получения сильного удара по черепу мужчина упал на ягодицы.

О прямой агрессии свидетельствует отс ечение головы индивидууму резким ударом рубящего орудия (Багери Чала, погр. 9; рис. 4). Декапитация обнаружена также у двух погребенных из синхронных могильников на территории Севанского бассейна [Khudaverdyan, 2014a].

Встречаемость повреждений черепа в рассматриваемых выборках указывает на то, что наиболее частыми они были в группе Барцрял (23,7 %). При этом у женщин они не зафиксированы. Травмы головы с признаками заживления отмечены в семи случаях, без таковых – в одном. Повреждения, полученные незадолго до смерти, обнаружены у двух индивидов (погр. 1 – на лобной кости, погр. 22 – в центре нижней челюсти, чуть выше подбородочного выступа). Мужчины скончались достаточно быстро от общего заражения крови, наступившего при активном некротическом процессе с проникновением инфекции в полость черепа. У двух индивидов 30–39 лет (погр. 12, 57) отмечены разного рода повреждения в области правого надбровья, нанесенные оружием с острым, возможно режущим, краем. В пяти случаях (погр. 12, 34, 57, 60, 67) зафиксированы черепные травмы от ударов тупыми предметами по костям мозгового отдела. Два черепа (погр. 34, 67) демонстрируют зажившие повреждения на лобной кости (в центре и с отклонением в левую сторону). Это травмы от прямого удара нападавшего, находившегося лицом к лицу к потерпевшему. У двух индивидов травматические повреждения зафиксированы на левой теменной кости (погр. 57, 60), у одного – на правой, а также в затылочной области (погр. 12). Удары нанесены сзади правшами.

Частота встречаемости черепных травм в группе Бовер 20 %. Они зафиксированы преимущественно на мужских черепах. Как правило, это повреждения свода черепа в результате удара тупым предметом. Травмы локализованы на лобной кости у двух индивидов (погр. 7, 44, мужчины), на теменных – у четырех (погр. 13, 35, 44, мужчины; погр. 27, женщина), на затылочной кости – у одного (погр. 10, женщина). Есть основания предполагать, что во всех случаях использовалось сходное оружие. Это мог быть обух топора, булава или жезл. Последствия рубленого удара в теменную область зафиксированы у одного индивида (погр. 41). Часть травм получены в лобовом столкновении (разного рода повреждения лобной кости и лица), другие удары нанесены сзади (они отмечены на теменных костях и в затылочной области).

В серии из могильника Багери Чала травмы обнаружены у 15,6 % индивидов. Признаки заживления костной ткани зафиксированы в трех случаях. Вдавленные повреждения от удара тупым предметом отмечены на трех мужских черепах (погр. 10, 15, 28). Размеры вмятин небольшие, вероятно, удары были нанесены не очень тяжелыми предметами. После полученных травм у индивидов началось воспаление поврежденной области. Возможно, это последствия бытовых травм, характерных для разных социальных групп. На правой стороне лобной кости юноши (погр. 15) имеется трещина, образовавшаяся в результате прямого контактного удара.

В серии из могильника Каракотук зафиксирован единственный случай повреждения черепа – давняя зажившая травма на левой теменной ко сти (погр. 10, мужчина 30–38 лет). Удар был нанесен сзади правшой.

Другая группа повреждений на черепе может классифицироваться как последствия трепанации. Хирургические вмешательства зафиксированы у пяти индивидов (двух мужчин, одного ребенка 8–9 лет и одного индивида, половая принадлежность которого не опре-

Рис. 4. Основание черепа ( а ) и сосцевидный отросток ( б ) с признаками декапитации головы (Багери Чала, погр. 9).

делена): на теменных костях имеются отверстия, сделанные при жизни [Khudaverdyan, 2016].

Как известно, некоторые варианты трепанаций – это последствия операций при лечении черепных травм. В погр. 9 могильника Барцрял были обнаружены небольшой фрагмент правой теменной кости со сквозным отверстием и человеческие зубы. Останки принадлежали индивидууму возмужалого возраста. Форма отверстия четырехугольная. Возможно, операция была сделана в терапевтических целях. Проведена хирургическая очистка для удаления осколков кости. Края отверстия приострены, в отдельных местах округлены, наружная и внутренняя компакты кости сращены. Для лечения использовалось выскабливание пораженной костной ткани, что привело в итоге к заживлению. Данный человек жил после операции полтора года.

На правой теменной кости мужчины 30–39 лет из погр. 9 могильника Техут обнаружено отверстие ромбовидной формы. Наблюдаются следы воспалительного процесса в области трепанации. В результате исследования установлено, что у данного индивида был острый мастоидит (гнойное воспаление тканей сосцевидного отростка височной кости). Он чаще является осложнением острого гнойного воспаления среднего уха, но может возникнуть и в результате травмы или при сепсисе, который порождается стафилококками, стрептококками, вирусами и грибами. Мы можем допустить, что данная операция имела лечебное значение.

У другого индивида (Бовер, погр. 7, мужчина 30–39 лет) на лобной кости были обнаружены специфические изменения верхнего компактного слоя в виде вмятины округлой формы (рис. 5). Подобные травмы с поверхностным повреждением наружной костной пластинки и частично губчатого вещества возможны при ударе тупым предметом большого размера. Внутри дефекта фиксируется воспаление костной ткани. Характер костной демаркации вокруг повреждения, наличие на ней рубцов в виде трасс могут свидетельствовать о попытках оперативного вмешательства в виде выскабливания гнойно-расплавленной костной ткани. Нельзя исключать и вероятность поверхностной трепанации черепа. Исследователи, рассматривая частые примеры подобного хирургического вмешательства, предполагали, что в некоторых случаях оно может быть связано с физическим испытанием человека при переходе из одной социальной категории в другую (инициация, замужество, деторождение, траур и т.д.) [Медникова, 2001, с. 125]. Как известно, лечебные аспекты трепанации тесно переплетаются с ритуальными. Тем не менее имеются существенные наблюдения, позволяющие рассматривать ее и как средство инициации, превращения [Медникова, 2001, c. 128–131; Khudaverdyan, 2011].

Рис. 5. Поверхностные повреждения на черепе (Бовер, погр. 7).

Ребенку 8–9 лет (Багери Чала, погр. 22) была сделана трепанация (по методу поперечного распила или линейного разреза [Standards…, 1994, р. 160; Verano, 2003]). На левой теменной кости обнаружены два проникающих в полость черепа отверстия: одно в области сагиттального шва, другое ближе к височной кости. Следы явных воспалительных процессов отсутствуют. Входные края отверстия ровные, острые, без признаков заживления. У ребенка выявлены поро-тический гиперостоз в области птериона, мастоидит и абсцесс головного мозга. Поротический гиперостоз чаще всего ассоциируется с железодефицитной анемией, которая развивается при хроническом течении инфекционных и паразитарных заболеваний. Абсцесс мог возникнуть при остром гнойном отите. Данные обстоятельства все же не позволяют достаточно уверенно говорить о лечебных аспектах хирургического вмешательства.

Следы лечебной краниотомии (по методу поперечного распила) обнаружены на правой теменной кости мужчины (Багери Чала, погр. 18; рис. 6). Индивидуум скончался до завершения операции. Патологии его посткраниального скелета (артроз суставов, изменения позвонков и прочее) отражают реакцию на специфические стрессовые воздействия и связаны с определенными типами нагрузок. Это свидетельствует о жизненном укладе, предполагающем интенсивную физическую работу. На костях мужчины также выявлены туберкулезные очаги. Поражения локализуются на грудине и в телах позвонков (туберкулезный спондилит). Туберкулез ко стей возникает в результате гематогенного метастаза из первичного очага, расположенного в легком или в каком-нибудь другом органе.

Трепанации по методу поперечного распила отмечены на черепах из могильников на территории

Рис. 6. Череп со следами прижизненной трепанации (Багери Чала, погр. 18).

Анатолии (Чавлум, Икизтепе) [Erdal Y.S., Erdal O.D., 2011] и Дашкесанского р-на Азербайджана [Кириченко, 2007].

Нами также зафиксированы символические трепанации. Ряд повреждений не свидетельствуют о насильственном характере травм, а являются рубцами, преднамеренно нанесенными на строго определенные участки черепа (лобная и теменные кости). Символическим трепанациям подвергались не только мужчины, но и женщины. У 16 мужчин (Багери Чала, погр. 8, 9, 11, 15, 16, 18, 23, 30; Барцрял, погр. 60, 76; Бовер, погр. 6, 28, 30, 35, 44, 49), 11 женщин (Багери Чала, погр. 4, 5, 10, 25; Барцрял, погр. 3, 19, 84; Бовер, погр. 42) и индивида неопределенного пола (Бовер, погр. 45) на теменных костях зафиксированы зажившие порезы длиной от 2 до 14 мм. Одни из них глубокие, другие слегка нарушают поверхность костей. Аналогичные шрамы обнаружены у трех мужчин и одной женщины (Багери Чала, погр. 27, 28; Бовер, погр. 41, 51) на лобной кости. Символические трепанации практиковались в племенах эпоxи бронзы и раннего железного века на территории Севанского бассейна [Khudaverdyan, 2010]. Одна из важных ритуальных составляющих поверхностной трепанации – символ перехода из одной социальной категории в другую (инициация, принадлежность к мужскому союзу, замужество, деторождение и т.д.) [Медникова, 2001, c. 128–131].

Заключение

Проведенный анализ повреждений на черепах в изученных группах населения эпохи поздней бронзы и раннего железного века позволяет квалифицировать уровень травматизма как умеренно высокий. Сравнение частот встречаемости черепных травм у погребенных в некрополях на территории бассейна р. Шнох и синхронных могильниках Севанского бассейна и Ширакской равнины [Khudaverdyan, 2014b] показало, что исследуемые выборки характеризуются высокими значениями. Большинство травматических повреждений – последствия ударов тупым предметом в области мозгового отдела черепа. Переломы, как правило, старые, залеченные. Травмы отмечены преимущественно у мужской части населения, но встречаются и у женщин. Аналогичная ситуация наблюдается и в синхронных группах на территории Армении. Это вполне естественно: мужчины как наиболее активная часть населения чаще участвовали в межличностных конфликтах, защищали свои поселения, препятствуя проникновению военизированных групп, и т.д. Смертельные ранения зафиксированы у четырех мужчин и ребенка. Сравнительный анализ встречаемости травматических повреждений в исследованных выборках показал различия в уровне травматизма. Если в группе Багери Чала он в целом умеренный (15,6 %), то в группах Бовер (20 %) и Барцрял (23,7 %) наблюдается тенденция к его повышению. Показатели травматизма вариабельны, т.к. зависят от социальной специфики конкретного коллектива.

Собранные и систематизированные к настоящему времени палеоантропологические материалы свидетельствуют о том, что население бассейна р. Шнох не было военизированным, не смотря на высокий уровень мужского травматизма*. Го сподство в хозяйстве носителей данной культуры отгонно-кочевого скотоводства в сочетании с земледелием обусловливало проникновение небольших военизированных групп на эту территорию с целью угона скота и грабежа. В некоторых случаях, возможно, имело место и случайное проявление агрессии, не отражавшее какие-либо массовые столкновения в регионе. Предметы вооружения практически не встречаются в погребениях рассматриваемых некрополей, в отличие от синхронных могильников Севанского бассейна и Ширакской равнины [Мартиросян, 1964, с. 76–85; Торосян, Хнкикян, Петросян, 2002, с. 30–40]. Могилы воинов топографически не выделяются из общинных некрополей, размещаясь вперемешку с захоронениями скотоводов-земледельцев, и отличаются от последних лишь обилием инвентаря и наличием доспехов [Арешян, 1974]. Анализ травматических повреждений на костях людей, погребенных в некрополях XIII–XI вв. до н.э. в бассейне р. Шнох, позво- ляет предположить, что жизненный уклад населения был мирным.

Следует также отметить существование центра лечебного трепанирования на территории Лорий-ской обл. С эпоxи поздней бронзы и раннего железного века человек обладал необходимыми знаниями и умениями для проведения таких сложнейших операций. Для нас принципиально важен сам факт успешной (пережитой) трепанации, что свидетельствует о реальности удачных оперативных вмешательств на черепе, которые имели место в исследованных группах [Худавердян, 2015, Khudaverdyan, 2016]. Население бассейна р. Шнох практиковало также символические трепанации – поверхностные манипуляции, слегка нарушающие целостность свода черепа.

Список литературы Травмы черепа у населения бассейна реки Шнох (Армения) в эпоху поздней бронзы и раннем железном веке

- Арешян Г.Е. О раннем этапе освоения железа в Армении и на Южном Кавказе // Ист.-филол. журнал. - 1974. -№ 2. - С. 201-203

- Бужилова А.П Древнее население: палеопатологические аспекты исследования. - М.: ИА РАН, 1995. - 189 с

- Добровольская М.В. Травматические повреждения на скелетных останках людей из курганных некрополей Среднего Дона // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Труды Донской археологической экспедиции ИА РАН, 2004-2008 гг. / отв. ред. В.И. Гуляев. - М.: ИА РАН, 2009. - С. 186-197

- Кириченко Д. А. О трепанации черепа в древности // Azsrbaycan arxeologiyasi vs etnoqrafiyasi. - 2007. - N 1. -Sah. 63-67.

- Мартиросян А.А. Армения в эпоху бронзы и раннего железа. - Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1964. - 346 с.