Травмы черепа у населения крепости Пукара-де-Тилкара (провинция Жужуй, Аргентина)

Автор: Зубова А.В., Ананьева Н.И., Стулов И.К., Дмитренко Л.М., Андреев Е.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу травм черепа в краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилкара, относящейся ко времени завоевания региона инками. Анализ распределения маркеров насилия на изученных черепах при помощи визуального обследования и компьютерной томографии, сопоставление полученных результатов с сериями периода регионального развития долины Кебрада-де-Умауака позволяют говорить о том, что, хотя общий уровень насилия в обществе остался высоким, его характер мог измениться с приходом инков. В серии на женских черепах выявлены только две присмертные травмы, отсутствуют черепа-трофеи и повышена относительно более ранних выборок частота переломов носовых косточек. Это является свидетельством уменьшения числа вооруженных межплеменных столкновений, связанных с необходимостью установления контроля над ресурсами, и повышения роли индивидуальных случаев межперсонального насилия. Наблюдаемая динамика позволяет говорить о том, что приход инков в регион Кебрада-де-Умауака снизил политическую напряженность, поскольку они установили единый контроль над торговыми путями и распределением плодородных участков земли, являвшимися до этого основной причиной локальных вооруженных конфликтов. Также было проанализировано влияние искусственной деформации черепа на патологический и травматический статус индивидов. В серии зафиксировано два вида деформации - лобно-затылочные табулярные косая и прямая. Ни одна из них не привела к формированию патологических изменений и уменьшению толщины костей черепа.

Пукара-де-тилкара, период регионального развития, эпоха инков, межперсональное насилие, биоархеология, компьютерная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/145146309

IDR: 145146309 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.3.147-156

Текст научной статьи Травмы черепа у населения крепости Пукара-де-Тилкара (провинция Жужуй, Аргентина)

Статья продолжает публикацию результатов биоархео-логического изучения краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилкара, хранящейся в МАЭ РАН. Крепость находится в Северо-Западной Аргентине, на территории долины Кебрада-де-Умауака (современная пров. Жужуй). Ранее были опубликованы результаты аналитической атрибуции археологической и антропологической коллекций с этого памятника [Дмитренко, Зубова, 2020], описание случая хирургического удаления нижнего третьего моляра у одного из индивидов [Зубова, Пихур, Ободовский и др., 2020] и данные о распространении у населения, оставившего крепость, хронических верхнечелюстных синуситов [Зубова, Ананьева, Моисеев и др., 2020]. Основная задача этой работы – анализ травм черепа и сопряженности их распределения с социально-политической обстановкой в регионе.

Крепость Пукара-де-Тилкара является одним из опорных археологических комплексов долины Кебрада-де-Умауака. Стратиграфический контекст памятника достаточно сложный, что обусловлено историей его существования и развития. Первые поселения на месте крепости были основаны индейцами омагуака не ранее VIII в. н.э. В конце XV столетия территория Северо-Западной Аргентины была колонизирована инками, а уже в 1536 г. захвачена испанскими конкистадорами под предводительством Диего де Альмагро [Zaburlín, 2009; Greco, Otero, 2015]. Функционирование крепости Пукара-де-Тилкара относится к периоду регионального развития (1000–1430 гг. н.э.) и колонизации региона инками [Seldes, Botta, 2014; Sprovieri, 2013, p. 26].

Период регионального развития в истории района Кебрада-де-Умауака являлся одним из самых напряженных. Он характеризовался резкими социальными и политическими изменениями, поскольку в это время происходили усложнение политических структур, интенсификация сельскохозяйственного развития и торговых отношений, а также смена модели расселения. Кроме традиционных конгломератов небольших поселков, локализованных в местах концентрации природных ресурсов, появлялись поселения-крепости, которые становились центрами политического контроля и торговой активности. Одновременно возрастала плотность населения и ужесточалась конкуренция за ресурсы. Соответственно, резко увеличивало сь количе ство вооруженных столкновений и межперсональных конфликтов, о чем свидетельствуют как письменные источники, так и анализ травматических повреждений на черепах с памятников Якораите, Лос-Амарийос и Ла-Хуерта, расположенных в северной части долины [Seldes, Botta, 2014, p. 88]. Эти поселения были густо населены в период регионального развития, но с приходом инков Лос-Амарийос был заброшен, в Якораите снизилась плотность населения, и только Ла-Хуерта сохранила свое значение в качестве одного из региональных центров империи.

Крепость Пукара-де-Тилкара также не утратила своего значения после завоевания ее инками под предводительством Тупак Юпанки. До прихода испанцев в 1536 г. она функционировала в качестве административного центра инкской империи в регионе. Инки заняли верхнюю «престижную» часть холма, где сосредоточились мастерские по изготовлению статусных предметов роскоши и некоторые административные строения, а также традиционная для инкской архитектуры площадь, располагавшаяся у самой северной границы Пукара-де-Тилкара [Zaburlín, 2009, р. 94–95].

Материалы и методы

Основным материалом является краниологическая коллекция, переданная в Кунсткамеру в 1910 г. ар- гентинским археологом Х.Б. Амбросетти, который проводил раскопки в крепости Пукара-де-Тилкара в 1908–1910 гг. Точно е место обнаружения находок и стратиграфический контекст неизвестны. Однако благодаря изучению полевой документации [Zaburlín, Otero, 2014, p. 207] и учетных записей (Генеральный каталог Этнографического музея в Буэнос-Айресе, записи 4100–7600) достоверно известно, что все материалы (как антропологические, так и археологические), полученные в результате экспедиций 1909–1910 гг., происходили из северо-западной части памятника. Этот участок функционировал после завоевания крепости инками, о чем свидетельствуют его планировка и присутствие в археологическом комплексе керамики инкского типа [Otero, 2013, p. 107], каменных ножей формы «туми», разнообразных инструментов из меди, предназначенных для манипуляций медицинского характера [Marino, Gonzales-Portillo, 2000, p. 947], и т.д.

Серия включает 20 искусственно деформированных черепов, из которых 18 принадлежали взрослым индивидам (7 женских, 11 мужских), один – ребенку 6–8 лет и один – подростку 14–15 лет [Зубова, Ананьева, Моисеев и др., 2020, с. 146]. Было проведено их визуальное обследование с фиксацией прижизненных и присмертных повреждений костей мозгового и лицевого отделов. Определялась анатомическая локализация выявленных травм по отношению к ближайшим швам черепа, размеры повреждения, наличие/ отсутствие проникновения в полость черепа и следов заживления.

В Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева для всех индивидов была проведена компьютерная томография с использованием медицинского 64-канального сканера Philips Brilliance CT (PB64) и следующими параметрами сканирования: напряжение на рентгеновской трубке 120 кВ, сила тока 100 мкА, без фильтра, толщина среза 0,9 мм. Постпроцессинговая обработка изображений осуществлялась при помощи рабочей станции Extended Brilliance Workspace с выполнением мультипланарной (MPR) и объемной (VR) реконструкции. По результатам томографии определялась локализация выявленных травм относительно мозговых структур и характер возможного повреждения тканей мозга. На основании этих данных реконструировались вероятные клинические последствия для индивида.

Чтобы выявить возможное влияние искусственной деформации на уязвимость различных отделов черепа для травм, определялась толщина височных, теменных, лобной и затылочной ко стей. Данные о пределах варьирования толщины костей черепа у коренного населения Аргентины в доступной литературе отсутствовали, поэтому в качестве референтных были взяты данные по контрастным в антропологическом отношении выборкам с территории Евразии: современному населению Непала [Thulung et al., 2019] и Малайзии [Mahinda, Murty, 2009], русским Тульской обл. [Плитниченко, Телков, 2011] и населению Нижнего Поволжья, также практиковавшему искусственную деформацию черепа [Перерва, 2015]. Общие пределы варьирования были приняты с учетом всех вариантов: для лобной кости – 3–12 мм, височных – 2,0–6,7, теменных – 4–12, затылочной – 4–13 мм.

Результаты

Влияние искусственной деформации черепа на толщину костей мозгового отдела. Черепа из Пукара-де-Тилкара подвергались двум типам искусственной модификации – лобно-затылочным та-булярным прямой и косой. Количественно преобладает последний вариант, при котором затылочный отдел отклоняется дистально относительно вертикальной оси тела, почти параллельно оси наклона лобного отдела (рис. 1). Он составляет 65 % от всех случаев. Прямая табулярная деформация отмечена на восьми мужских черепах.

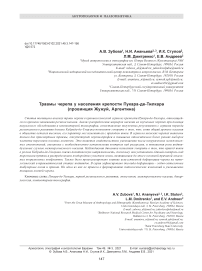

По черепу с табулярной косой деформацией Д.В. Поздняковым (ИАЭТ СО РАН) была выполнена реконструкция внешности индивида [Зубова, Пи-хур, Ободовский и др., 2020, рис. 1]. На ее основе при помощи программ Artbreeder и Adobe Photoshop И.Г. Широбоков (МАЭ РАН) создал фотореалистичный цветной портрет*. Нейросеть Artbreeder является популярным инструментом для генерации портретов в разных стилях и не предназначена для работы с реконструкциями. Даже на этапе загрузки исходного изображения в программу черты лица подвергаются небольшим неконтролируемым искажениям. В процессе редактирования портрета их число заметно возрастает, что нередко приводит к существенным изменениям индивидуальных особенностей. Поэтому изображение, полученное в Artbreeder, затем дорабатывалось в Adobe Photoshop с целью придания максимального сходства исходного и нового портретов. Сходство контролировалось путем совмещения группы реперных точек на лице.

Достоверной связи деформации с какими-либо патологическими изменениями, регистрируемыми на основании томографии черепа, не выявлено. У двух индивидов были отмечены пальцевидные вдавления на эндокране, у трех – усиление сосудистого рисунка преимущественно за счет дипло-

Рис. 1. Прорисовка черепа с табулярной косой деформацией (№ 5148-9) и реконструкция внешности индивида.

ических вен. Однако эти изменения встречаются во многих сериях и без искусственной деформации черепа, соответственно говорить о неблагоприятном влиянии его модификации на мозговые структуры на основании материалов из Пукара-де-Тилкара невозможно.

Толщина костей мозгового отдела у большинства черепов не отклонялась от нормы, в процессе деформации изменялась только их форма. Исклю-

чение составил индивид № 5148-7, у которого наблюдалось локальное истончение теменной кости до 1,5 мм, не связанное с деформацией. У индивидов с травмами толщина ко стей находилась в пределах нормы.

Описание травматических повреждений. Поскольку серия невелика по размеру, мы сочли возможным привести описания всех выявленных травм.

5148-2. Пол не определен, juvenilis. Визуально отмечен перелом носовых косточек в районе наименьшей высоты спинки носа. Удар был нанесен с левой стороны. Костная ткань в месте его нанесения склерозирована, в области наименьшей высоты спинки носа наблюдается отклонение носового шва вправо.

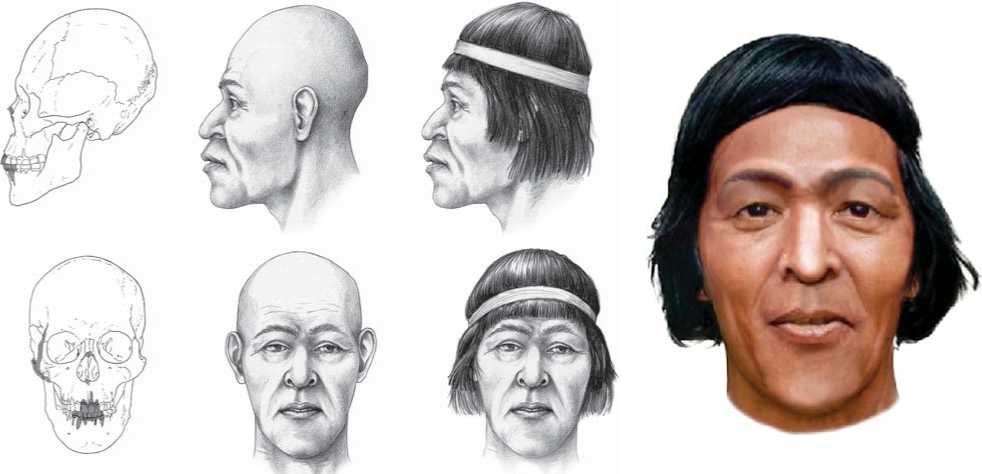

5148-3. Мужчина, maturus. В носовой области визуально отмечаются следы полностью зажившего перелома правой носовой косточки, не сопровождавшегося воспалением. Над левой надбровной дугой выявлен присмертный размозженный перелом лобной ко сти (рис. 2). Травматический дефект имеет пятиугольную форму, расширяется от над-перено сья к с ередине орбиты. На всей площади повреждения раздроблена компакта, присутствует ок. 15 фрагментов неправильной формы, разделенных трещинами, но не отделившихся от подлежащих слоев. Максимальная длина дефекта 33 мм, ширина – 12 мм. От повреждения отходит пять радиальных трещин. Самые крупные идут через

Рис. 3. Томограмма черепа № 5148-3 (обозначен участок перехода линии перелома на заднюю стенку правой половины лобной пазухи).

надбровье: одна через правую надбровную дугу, по направлению к краю правой орбиты, другая пере секает левую надбровную дугу, впадая в надглазничное отверстие.

Удар был нанесен тупым предметом, скорее всего через головной убор, т.к. перелом не распространяется на всю толщину кости, протяженность радиальных трещин незначительна и на поверхности компакты нет следов прямого контакта с орудием. На томограмме фиксируется сопутствующее повреждение правой лобной пазухи – линейный дефект правой половины ее задней стенки (рис. 3). Следы заживления на костной ткани отсутствуют, соответственно смерть индивида наступила в очень короткий срок после нанесения травмы.

Теоретически, травма могла иметь для индивида несколько вариантов последствий. Если был размозжен головной мозг или сформировались оболочечные гематомы, она могла сопровождаться потерей сознания и в конечном итоге привести к смерти, вызванной аксиальным вклинением головного мозга на фоне гематомы и нарушением его функций. В случае отсутствия серьезного повреждения мозга травма могла спровоцировать псевдомозжечковые нарушения статики и координации – головокружение и трудности с концентрацией внимания. Это сделало бы индивида более уязвимым для потенциального противника. Причиной смерти в таком случае могла стать другая

травма, наличие которой установить невозможно из-за отсутствия в коллекциях МАЭ посткраниальных скелетов из Тилкары.

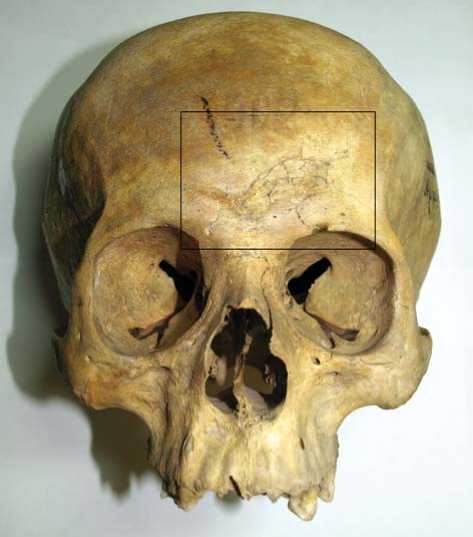

5148-8. Мужчина, maturus . На правой теменной ко сти на границе с венечным швом и в 2 см от сагиттального шва присутствует травматическое отверстие овальной формы, выполненное оружием с приостренной ударной частью (рис. 4). Внешние размеры дефекта 20 × 15 мм, внутренние немного больше. С правой стороны отверстия, в области, прилежащей к венечному шву, наблюдается смятость ко сти и полукруглая трещина, маркирующая место первоначального приложения силы. С левой стороны от отверстия отходит радиальная трещина длиной 1 см, пролегающая наискось, по направлению к сагиттальному шву. Следы заживления на костной тка-

ав

Рис. 4. Общий вид и детали повреждения теменной кости черепа № 5148-8.

а – повреждения костной ткани на краях отверстия; б – общий вид травмы на внешней поверхности кости; в – общий вид травмы на поверхности эндокрана.

Рис. 5. Томограмма черепа № 5148-8. а – латеральная норма; б – окципитальная норма.

ни отсутствуют, соответственно, индивид умер через короткое время после получения травмы.

На внутренней поверхности компакты слева наблюдается обширный скол с внедрением ко стного отломка в полость черепа (рис. 5). В зависимо сти от глубины проникновения орудия, которым была нанесена травма, в полость черепа причиной смерти могло стать вклинение головного мозга на фоне внутримозговой и оболочечной гематом либо прямое повреждение жизненно важных центров ствола мозга с остановкой дыхания и сердечной деятельности.

5148-11. Женщина, senilis . На правом теменном бугре наблюдается вмятина размером 20 × 15 мм – заживший след удара предметом с выпуклой ударной поверхностью. На внутренней компактной пластинке отсутствуют следы травмы, соответственно, мозговые структуры, вероятнее всего, не были повреждены. Удар в этой области мог привести к ушибу правой теменной доли головного мозга и, как следствие, вызвать симптомы раздражения, парестезии, выпадения на протяжении некоторого времени, парциальные эпилептические припадки и сотрясение мозга.

5148-20. Мужчина, adultus . Отмечена посттравматическая деформация правой носовой кости, поврежденной задолго до смерти индивида. В центре ее нижнего края наблюдается вмятина неправильной формы без следов воспаления.

Обсуждение

Из 20 черепов, найденных в Пукара-де-Тилкара, травматические повреждения отмечены на пяти (25 %). В одном случае присмертная травма черепа сопровождалась более ранней прижизненной травмой носа.

Большую часть повреждений составляли прижизненные (четыре случая, 80 % от общего количества травм). Только в двух случаях (40 %) зафиксированы ранения, нанесенные непосредственно перед смертью или ставшие ее причиной.

Прижизненные повреждения представлены переломами носовых косточек (три случая, 50 % от общего количества травм) и травмой теменных костей, нанесенной с относительно небольшой силой со стороны спины, возможно, без применения боевого оружия, подручным предметом. Это позволяет допустить бытовой характер конфликтов, а не только связь с вооруженными столкновениями. Две прижизненные травмы обнаружены на мужских черепах, одна – на женском и одна на черепе подростка, пол которого определить невозможно.

Оба присмертных повреждения зафиксированы у мужчин в возрасте старше 35 лет. С абсолютной точностью определить оружие, которым они были нанесены, довольно сложно, поскольку в археологи-че ских комплексах из долины Кебрада-де-Умауака известно много различных видов вооружения и некоторые из них могут оставлять одинаковые по форме травмы. Для памятников омагуака характерны каменные или ко стяные наконечники стрел и копий, каменные либо бронзовые наконечники палиц, топоры из камня, шары для метательных орудий боле-адорас или пращей [Handbook…, 1946, р. 627–628]. Набор вооружения инков был аналогичным, отличаясь разнообразием форм и искусностью изготовления метательных шаров и наверший боевых палиц [Marino, Gonzales-Portillo, 2000, р. 944]. Непосредственно в археологическом комплексе Пукара-де-Тилкара представлены каменные шестиконечные или круглые навершия боевых палиц [Zaburlín, Otero, 2014, р. 171, 200], костяные наконечники стрел [Ibid.,

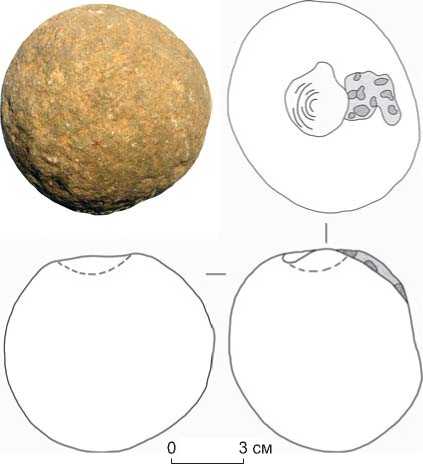

Рис. 6. Каменное ядро для метательного орудия болас (МАЭ, № 1800-57) из материалов раскопок пятой экспедиции Факультета философии и литературы в Пукара-де-Тилкара в 1909 г. (согласно Генеральному каталогу Этнографического музея им. Х.Б. Ам-бросетти).

р. 195], а также каменные утяжелители для болеадо-рас (МАЭ, № 1800-57, 58).

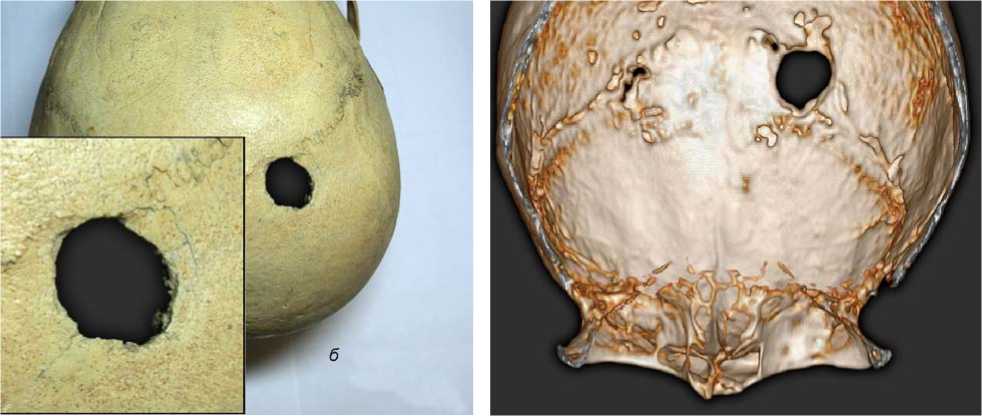

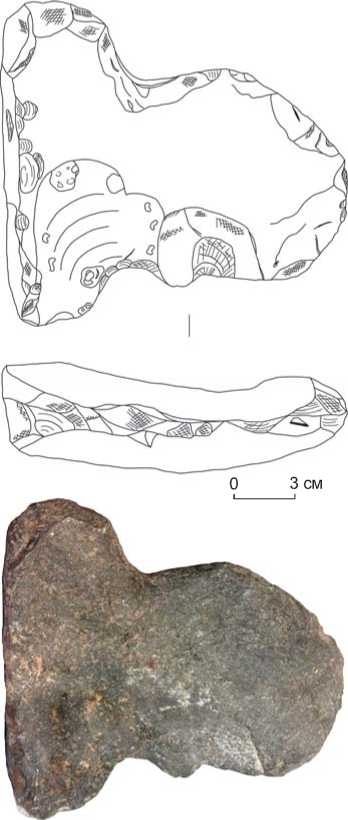

Для индивида № 5148-3 из числа предметов вооружения, которыми могла быть нанесена травма, определенно исключаются все орудия, оставляющие проникающие повреждения головы, - стрелы, копья, острые наконечники палиц и т.д. Травма в данном случае явно была нанесена оружием с плоской ударной поверхностью, таким как болас, болеадорас (рис. 6) или каменный топор (рис. 7).

На черепе № 5148-8 травматическое отверстие напоминает травмы от чекана [Бородовский и др., 2010, с. 41, 63], однако неровные края дефекта и наличие коротких радиальных трещин свидетельствуют о довольно широкой и не слишком острой ударной поверхности орудия. Высока вероятность того, что травма была нанесена боевой палицей с остроконечным каменным навершием или каким-то похожим предметом вооружения.

Сравнение краниологической коллекции из Пукара-де-Тилкара с суммарной серией из долины Кебрада-де-Умауака, в состав которой вошли материалы памятников периода регионального развития Якораите, Лос-Амарийос и Ла-Хуерта, показало, что по доле черепов с травмами они мало различаются: 25 % (с учетом черепа ребенка, т.к. в сравнительных сериях неполовозрелые индивиды также включались) против 34,6 % (табл. 1). Значение показателя х2 равно 0,74, разница между сериями статистически недостоверна.

Распределение повреждений между отделами черепа, однако, демонстрирует некоторую специфику выборки из Пукара-де-Тилкара относительно серий периода регионального развития (табл. 2). Во-первых, в ней повышена частота травм носа: Пукара-де-Тилкара - три случая (50 % от общего числа травм), Якораите - один (4 %), а в сериях Лос-Амарийос и Ла-Хуерта они отсутствуют. Во-вторых, на черепах из Пукара-де-Тилкара не встречены повреждения затылочной кости, обычные для Якораите, Лос-Амарийос и Ла-Хуерта.

Различия также наблюдаются в количестве женских черепов с травмами: в коллекции из Пукара-

Рис. 7. Каменный двусторонний топор (МАЭ, № 180055), вероятно крепившийся в центральной части путем зажатия в расщепленной деревянной рукояти, из материалов раскопок шестой экспедиции Факультета философии и литературы в Пукара-де-Тилкара в 1910 г. (согласно Генеральному каталогу Этнографического музея им. Х.Б. Амбросетти).

Таблица 1. Распределение травматических повреждений черепа в сериях из долины Кебрада-де-Умауака

|

Серия |

Всего черепов |

Черепа с травмами |

Черепа без травм |

Черепа-трофеи |

|||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

||

|

Лос-Амарийос * |

60 |

13 |

21,7 |

42 |

70 |

4 |

6,7 |

|

Ла-Хуерта * |

49 |

15 |

30,6 |

23 |

46,9 |

11 |

22,4 |

|

Якораите * |

44 |

25 |

56,8 |

18 |

36,7 |

2 |

4,5 |

|

Суммарная * |

153 |

53 |

34,6 |

83 |

54,2 |

17 |

11,1 |

|

Пукара-де-Тилкара |

20 |

5 |

25 |

15 |

75 |

0 |

0 |

*Здесь и в табл. 2, 3 данные по: [Seldes, Botta, 2014].

Таблица 2. Распределение различных видов травм черепа в сериях из долины Кебрада-де-Умауака

|

Вид |

Лос-Амарийос |

Ла-Хуерта |

Якораите |

Суммарная |

Пукара-де-Тилкара |

|

Прижизненные |

12 (92,3) |

9 (56,2) |

22 (78,6) |

43 (75,4) |

4 (66,7) |

|

Присмертные |

1 (7,7) |

7 (43,7) |

6 (21,4) |

14 (24,6) |

2 (25) |

|

Переломы костей |

11 (84,6) |

15 (100) |

19 (70,4) |

45 (81,8) |

6 (100) |

|

Резаные |

2 (15,4) |

0 |

8 (29,6) |

10 (18,2) |

0 |

|

Травмы костей: |

|||||

|

лобных |

4 (33,3) |

11 (52,4) |

4 (16) |

19 (32,8) |

1 (16,7) |

|

теменных |

7 (58,3) |

5 (23,8) |

13 (52) |

25 (43,1) |

2 (33,3) |

|

затылочной |

1 (8,3) |

4 (19) |

3 (12) |

8 (13,8) |

0 |

|

верхнечелюстных |

0 |

1 (4,75) |

0 |

1 (1,73) |

0 |

|

скуловых |

0 |

0 |

1 (4,0) |

1 (1,73) |

0 |

|

носовых |

0 |

0 |

1 (4,0) |

1 (1,73) |

3 (50) |

|

височных |

0 |

0 |

3 (12) |

3 (5,18) |

0 |

Примечание. В скобках указан процент от числа черепов с травмами.

Таблица 3. Межполовое распределение травм черепа в серии из Пукара-де-Тилкара и суммарной из Лос-Амарийос, Ла-Хуерта и Якораите

|

Серия |

Мужчины |

Женщины |

Пол неопределим (включая детей и подростков) |

|||

|

Всего |

С травмами |

Всего |

С травмами |

Всего |

С травмами |

|

|

Пукара-де-Тилкара |

11 |

3 (27,3) |

7 |

1 (14,3) |

2 |

1 (50) |

|

Суммарная |

88 |

28 (31,8) |

43 |

16 (37,2) |

24 |

9 (37,5) |

Примечание. В скобках указан процент от числа соответствующих черепов.

де-Тилкара оно в процентном отношении почти в 2,5 раза ниже, чем в суммарной серии (табл. 3). Хотя статистически различия недостоверны, это может свидетельствовать о меньшей вовлеченности женщин в вооруженные столкновения. Процент мужских черепов с травмами в обеих сериях при этом практически одинаков. Следует также отметить, что в коллекции из Пукара-де-Тилкара отсутствуют чере- па-трофеи, представленные во всех остальных выборках (см. табл. 1).

Картина распределения травматических повреждений в изучаемой серии и характер различий с краниологическими материалами памятников периода регионального развития создает впечатление, что приход инков в Пукара-де-Тилкара привел к некоторым социальным изменениям, напрямую отразившимся на ха- рактере военного и бытового травматизма у населения. Общий уровень насилия остался высоким, однако на поздних этапах существования крепости, видимо, уменьшилось количе ство массовых вооруженных столкновений, затрагивающих все население, и увеличилось число межличностных конфликтов, не связанных с военными действиями. Об этом говорит отсутствие в изучаемой коллекции черепов-трофеев, снижение относительно сборной серии процента женских черепов со следами повреждений, уменьшение количества черепно-мозговых травм в общем профиле травматизации населения и доминирование в нем прижизненных повреждений носовых костей. Косвенным свидетельством также является отсутствие травм затылочной кости, получаемых при бегстве от вооруженного противника.

Какой бы ни была колонизационная политика инков, в их археологических комплексах количество боевого оружия, предназначенного для разрешения межплеменных конфликтов военного характера, не уменьшилось относительно памятников омагуака [Perez Pieroni, Becerra, 2018]. Тем не менее материалы крепости Пукара-де-Тилкара свидетельствуют о социальном характере колонизации, связанной с заинтересованностью инков в добыче горнорудного сырья и производстве местными мастерами предметов роскоши. Появление и длительное присутствие инков в Пукара-де-Тилкара привело к возникновению нового социального слоя специализированных ремесленников, работавших в административных центрах и обеспечивавших руководящую элиту предметами роскоши [Zaburlín, 2009, р. 99–100]. Об этом говорит архитектура и археологические комплексы, обнаруженные при раскопках Х.Б. Амбросетти и давшие названия строениям: «Дом ювелира» и «Медный дом» (“La Casa del Joyero” и “La Casa de los Cobres”) [Ibid., р. 94–95]. Судя по всему, представители данной социальной группы были избавлены от участия в массовых вооруженных конфликтах, что могло отразиться на характере травматических повреждений черепов, обнаруженных в крепости.

Выводы

Результаты анализа маркеров насилия в краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилкара позволяют говорить о том, что на поздних этапах ее существования, относящихся ко времени инкской экспансии в Аргентине, характер межперсонального насилия в долине Кебрада-де-Умауака изменился по сравнению с периодом регионального развития. На исследованных черепах выявлены только две травмы, которые можно считать боевыми, отсутствуют черепа-трофеи и повышена относительно серий периода регионального развития частота переломов носовых косточек. Это может свидетельствовать об уменьшении количества массовых вооруженных столкновений, направленных на установление контроля над ресурсами, и смещении акцента в сторону бытовых конфликтов.

Косвенным образом наблюдаемая картина может говорить о том, что приход инков в район Кебрада-де-Умауака смягчил социальную напряженность и способствовал некоторой стабилизации политической обстановки путем установления контроля над торговыми путями и плодородными участками, являвшимися до этого основной причиной локальных вооруженных конфликтов [Seldes, Botta, 2014]. Это предположение требует дополнительной проверки на более многочисленном материале, поскольку изученная нами серия не представляет собой полноценную выборку из популяции. Однако в первом приближении антропологические данные свидетельствуют в его пользу.

Список литературы Травмы черепа у населения крепости Пукара-де-Тилкара (провинция Жужуй, Аргентина)

- Бородовский А.П., Зубова А.В., Поздняков Д.В., Табарев А.В., Черемисин Д.В. Археология насилия (интерпретация материалов археологических, антропологических и изобразительных комплексов): учеб.-метод. пособие. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2010. – 110 с.

- Дмитренко Л.М., Зубова А.В. Первые результаты изучения коллекций индейцев омагуака (крепость Пукараде-Тилкара, Северо-Западная Аргентина) в собрании МАЭ РАН // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 1. – С. 149–157.

- Зубова А.В., Ананьева Н.И., Моисеев В.Г., Стулов И.К., Дмитренко Л.М., Ободовский А.В., Потрахов Н.Н., Кульков А.М., Андреев Е.В. Опыт использования компьютерной томографии при изучении хронического гайморита по краниологическим материалам из крепости Пукара-де-Тилкара (Аргентина) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 3. – С. 143–153.

- Зубова А.В., Пихур О.Л., Ободовский А.В., Малютина А.А., Дмитренко Л.М., Чугунова К.С., Поздняков Д.В., Бессонов В.Б. Случай хирургического удаления нижних третьих моляров в краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилкара (провинция Жужуй, Аргентина) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 2. – С. 149–156.

- Перерва Е.В. Рентгенологическое исследование деформированных черепов золотоордынского времени с территории Нижнего Поволжья (палеопатологический аспект) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2015. – № 2. – С. 98–114.

- Плитниченко Б.Г., Телков В.Е. Анатомические особенности толщины костей черепа у жителей Тульской области и влияние их на образование переломов // Вестн. новых медицинских технологий. – 2011. – Т. ХVIII, № 3. – С. 314–316.

- Greco C., Otero C. The chronology of settlements with pre-inca and inca occupations superimposed: the case of Pucará de Tilcara (Humahuaca Gorge, Argentina) // Archaeometry. – 2015. – Vol. 58, iss. 5. – P. 848–862.

- Handbook of South American Indians. – Wash.: Government printing offi ce, 1946. – Vol. 2: The Andean civilizations. – 1935 p. – (Smithsonian institution bureau of American ethnology; bull. 143).

- Mahinda H., Murty O.P. Variability in thickness of human skull bones and sternum – an autopsy experience // J. of Forensic Medicine. – 2009. – Vol. 26, iss. 2. – Р. 26–31.

- Marino R., Gonzales-Portillo M. Pre-conquest Peruvian neurosurgeons: a study of Inca and pre-Columbian trephination and the art of medicine in ancient Peru // Neurosurgery. – 2000. – Iss. 47. – P. 940–950.

- Otero C. La arqueología en el relato oficial del estado nacional: El caso Del Pucará de Tilcara (Jujuy, Argentina) // Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana. – 2013. – Vol. 6, N 1/2. – P. 87–111.

- Pérez Pieroni M.J., Becerra M.F. Archaeology of Northwestern Argentinean Puna // Encyclopedia of Global Archaeology / ed. C. Smith. – N. Y.: Springer, 2018. – 8015 р.

- Seldes V., Botta F.N. Violence indicators in Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina: The Regional Development Period from a regional perspective // Anthropological Review. – 2014. – Vol. 77, iss. 1. – P. 87–109.

- Sprovieri M. El mundo en movimiento: Circulación de bienes, recursos e ideas en el valle Calchaquí, Salta (Noroeste Argentino): Una vision desde La Paya. – Oxford: Archaeopress, 2013. – V, 256 p. – (BAR Int. Ser.; N 2487).

- Thulung S., Ranabhat K., Bishokarma S., Gongal D.N. Morphometric measurement of cranial vault thickness: A Tertiary hospital based study // J. of Nepal Med. Assoc. – 2019. – Vol. 57, N 215. – P. 29–32.

- Zaburlín M.A. Historia de ocupación del Pucará de Tilcara (Jujuy, Argentina) // Intersecciones en Antropología. – 2009. – Vol. 10, N 1. – P. 89–103.

- Zaburlín M.A., Otero C. Un manuscrito olvidado de J.B. Ambrosetti: “Exploraciones arqueológicas en la Antigua ciudad del Pukará de Tilcara” // Investigaciones del Instituto Interdisciplinario Tilcara. – Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofia y Letras, 2014. – P. 161–220.