Трехмерный анализ сейсмичности литосферы японских островов и прилегающих акваторий

Автор: Васильева М.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Анализируются 3D-модели распределений гипоцентров и магнитуд землетрясений в земной коре и верхней мантии Японских островов и окружающих акваторий. Охарактеризованы вертикальные и латеральные вариации магнитуд землетрясений в этом регионе. Обнаружены новые особенности расслоения тектоносферы Япономорского региона и строения Тихоокеанско-Японской сейсмофокальной зоны. Построенные модели предполагают гораздо более сложные механизмы коллизии Тихоокеанской плиты с Японской островной дугой по сравнению со стандартными моделями субдукции. Линейная зона концентрации гипоцентров землетрясений северо-восточного простирания располагается на океаническом побережье о. Хоккайдо и южном отрезке Курильской островной дуги. На Японском отрезке (о. Хонсю) линейные зоны аномальной сейсмичности имеют северо-западное простирание. Взаимное расположение этих зон и тренды распределений магнитуд землетрясений характеризуются признаками существования левого сдвига на границе Тихоокеанской и Охотоморской литосферных плит. Латеральные вариации магнитуд землетрясений в земной коре и верхней мантии Япономорского региона характеризуются противоположными трендами.

Сейсмичность, реология, сейсмофокальная зона

Короткий адрес: https://sciup.org/14329013

IDR: 14329013 | УДК: 550.34:551.24(1-925.71)

Текст научной статьи Трехмерный анализ сейсмичности литосферы японских островов и прилегающих акваторий

Япономорский регион расположен на стыке четырех литосферных плит: Евразиатской (на западе), Тихоокеанской (на востоке), Охотоморской (на севере) и Филиппинской (на юге). К западу от Японских островов выявлены фрагменты параплатформы Янцзы [9], которые диагностируются по выходам докембрийских и архейско-протерозойских пород в пределах Центральной части Японского моря и острова Хонсю. По особенностям геологического строения Японские острова подразделяются на три зоны [25]: 1 – остров Хоккайдо, 2 – северо-восточная часть острова Хонсю, 3 – юго-западная часть острова Хонсю и остров Рюкю. Последние две отделены зоной разломов, между ними располагается меридиональный грабен (рифт) Фосса-Магна, на южном продолжении которого в океане протягивается Идзу-Бонинская (Огасавара) молодая вулканическая дуга [24].

Батиметрия Японского желоба и тектоническое строение дуги Хонсю (Тохоку) протяженностью 900 км и шириной 100 км изучаются более 100 лет [23, 26]. Современные представления о тектоническом строении этого региона начали складываться в 70–80-е гг. прошлого столетия после отработки бурового геотраверса «Гломар Челленджер» многоканальным сейсмопрофилированием МОВ-ОГТ [28, 31, 32]. Важным дополнением стала геолого-геофизическая съемка подводных окраин Японского архипелага, выполненная Геологической службой Японии под руководством проф. Е. Хонза [29].

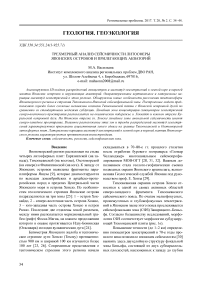

Тихоокеанская окраина острова Хонсю относится к одной из самых активных областей северо-западного фрагмента Тихоокеанского сейсмического пояса. По очагам мелкофокусных, промежуточных и глубокофокусных землетрясений в Японском звене этого пояса прослеживается сейсмофокальная зона (СФЗ) Заварицкого–Беньо-фа. Согласно большинству исследований, морфология СФЗ соответствует морфологии субдуциру-ющей Тихоокеанской плиты (рис. 1 в ).

Повышение точности (до 1–2 км) определения гипоцентров землетрясений в 70-е годы прошлого века позволило японским сейсмологам [30] выявить здесь двухслойную структуру фокальной зоны Беньофа, состоящей из двух субпараллельных плоскостей, наклоненных к западу до глубин

а)

б)

Рис. 1. Распределение гипоцентров землетрясений о. Хонсю (а, б) [18] и положение кровли Тихоокеанской плиты (в) [35] в Япономорской зоне перехода «континент-океан»: 1 – изолинии глубин кровли субдуцирующей Тихоокеанской плиты [35], 2 – гипоцентры землетрясений, 3 – изолинии пониженных скоростей (%) [19]. Р – продольные волны, S – поперечные

Fig. 1. Distribution of the Honshu island earthquake hypocenters (a, b) [18], and position of the roof of the Pacifi c plate (v) [35] in the Japanese zone of the «continent-ocean» transition: 1 – isolines of depths of the subducting Pacifi c plate roof [35]; 2 – isolines of earthquake hypocenters; 3 – isolines of decreasing values of wave speed (percentage) [19];

Р – longitudinal waves, S – transversal waves

150–200 км под углом 30° и разные типы сейсмодислокаций в ее верхней (надвиги) и нижней (сбросы) плоскостях.

Исследованиями сахалинских сейсмологов под руководством Р.З. Тараканова [18] также обнаружено раздвоение сейсмофокальной зоны Беньо-фа (рис. 1а, б). Выход этой зоны на тихоокеанском побережье Хонсю с 1975 г. называют асейсмичным фронтом [34]. Этот фронт совпадает с зоной пониженной скорости сейсмических волн (рис. 1а, б) [19]. Зона перехода континент-океан характеризуется сложным распределением скоростей P- и S-волн. Пониженные скорости регистрируются в трассах, проходящих под глубоководными котловинами и по внешним границам Японского моря [19]. Кроме того, наблюдается расщепление сейсмических волн [33], что обусловлено рассло-енностью геологического разреза. В приводимых разрезах (рис. 1а, б) можно видеть признаки расщепления СФЗ на коровую и нижнюю литосферную составляющие.

Постановка задачи

Отображения следов сейсмических процессов в разрезе тектоносферы Японских островов обычно ограничиваются группированием гипоцентров землетрясений в сейсмофокальной зоне с целью обоснования субдукции Тихоокеанской литосферной плиты под островную дугу [8, 19]

(рис. 1). Зона субдукции прослеживается до глубины 400–500 км [1, 35]. Реже скопления гипоцентров изометричной формы представляют в форме «сейсмических гвоздей», которые связывают с локальными притоками мантийных флюидов [2]. В плане поля сейсмичности отображаются распределениями эпицентров землетрясений, которые группируются вдоль разломов на границах литосферных плит [27], а их магнитуды анализируются преимущественно при оценках сейсмической опасности. За исключением анализа зон разломов и субдукции, магнитуды землетрясений редко используются с целью расшифровки глубинного строения литосферы.

Реализуемый автором подход к изучению геологических причин и закономерностей пространственного распределения землетрясений основывается на анализе 3D-распределений гипоцентров и магнитуд землетрясений, которые дают возможность проследить связь сейсмических событий с объемным геологическим строением исследуемой территории в непрерывном пространстве. Такой подход учитывает не только положение гипоцентров землетрясений, но и ин- тенсивность сейсмических событий, выраженную в значениях магнитуд [5, 13]. Магнитуды землетрясений, в свою очередь, опосредованно связаны со степенью вязкости (реологией) и, как следствие, – прочности (жесткости) и, соответственно, хрупкости тектонических сред и величинами тектонических напряжений, обеспечивающих условия для накопления сейсмической энергии.

Задачей исследований является пространственно-дискретный (послойный) анализ распределений гипоцентров и магнитуд землетрясений в зоне столкновения Тихоокеанской литосферной плиты с Японской островной дугой.

Методика построения пространственных моделей распределений магнитуд и гипоцентров землетрясений

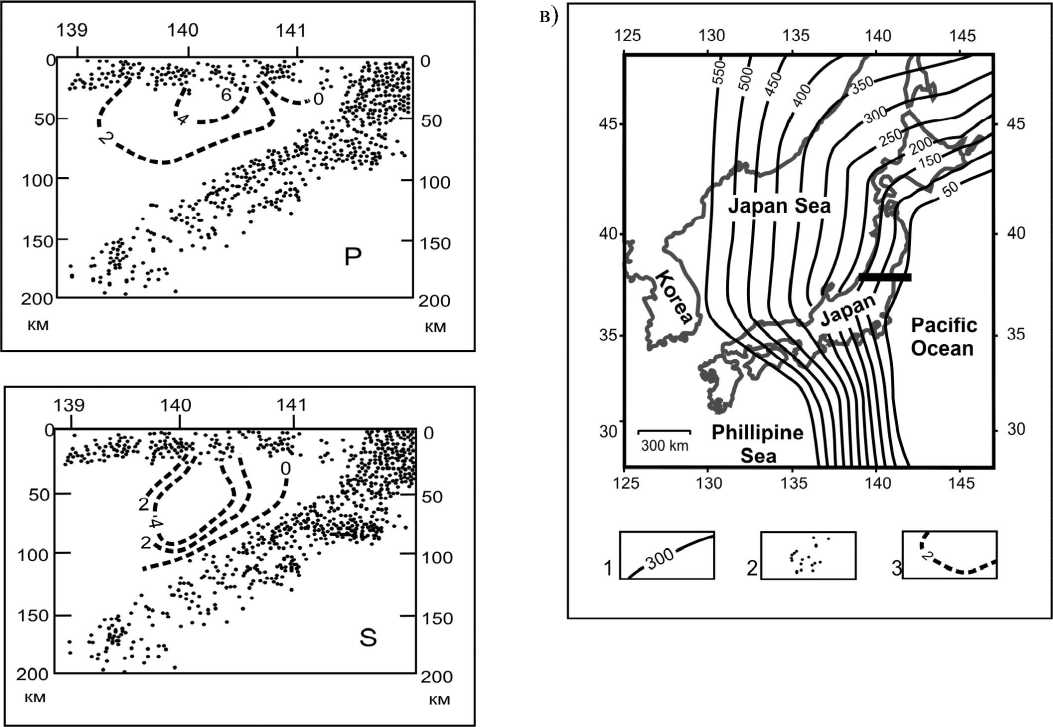

Правительствами Российской Федерации, Японии и Кореи организован обмен данными о землетрясениях, вулканической активности и цунами [17] с целью прогнозирования, предупреждения о возникновении и ликвидации последствий землетрясений. В рамках государственной программы о сотрудничестве Геофизическая Служба РАН получает данные с сейсмических станций Мацусиро –

Рис. 2. Расположение сейсмических станций (а) и представительность магнитуд землетрясений по каталогам ГС РАН на севере Японского моря (б): 1 – сейсмические станции; 2 – изолинии представительных магнитуд

Fig. 2. Position of seismic stations (a); earthquake magnitudes according to the GS RAS catalogs in the North Sea of Japan (b): 1 – seismic stations; 2 – isolines of representative magnitudes на о. Хонсю и Инчхон – в Корее (рис. 2а).

С помощью программы MagUnif.ver2, в основе которой лежит алгоритм В.Б. Смирнова [14, 15], была построена карта представительности магнитуд для северной части Японского моря по данным российских сейсмических станций (рис. 2 б ). В этом районе представительными магнитудами являются магнитуды М>2.8. Представительность магнитуд в южных районах Японского моря по российским сейсмическим каталогам определить не удалось и автор приняла в качестве минимальной представительной магнитуды значение M=4.5. Таким образом, сейсмический каталог, используемый для наших модельных построений, на территории северной части Японского моря мы ограничили землетрясениями с магнитудами М>3.0, а на остальной территории – М>4.5.

Исходными данными для рассматриваемых ниже моделей являются сейсмические каталоги ГС РАН за период с 2000 по 2013 гг. [36]. По этим каталогам были сформированы цифровые 3D-массивы M (x, y, z), где М – магнитуды землетрясений по объемным волнам; x, y, z – координаты гипоцентров.

С помощью стандартных средств перевода цифровой информации в графические образы (Sufer-8) и вспомогательного интерфейса Глаго-лева-Петрищевского [4] был составлен комплект послойных карт-срезов и разрезов распределений средних магнитуд и гипоцентров землетрясений. При использовании стандартного пакета Surfer-8 автор применяла двумерную (в пространствах координат x, y; и x, z) крайгинг-интерполяцию для получения гладкой функции, описывающей распределения магнитуд землетрясений по их дискретным значениям в заданных интервалах глубин.

При изучении земной коры интервалы глубин условных слоев составляли 11–16, 20–32, 34–40 км. Для изучения распределений магнитуд в мантийном диапазоне слои ограничивались поверхностями на глубинах: 41–50, 51–60, 61–70, 71–80, 81–90, 91–100, 101–110, 111–120, 121–130, 131–140, 141–150, 151–160, 161–170, 171–180, 181–200, 201–250, 251–300, 301–350, 351–400, 401–450, 451–500 км. В Япономорском регионе число землетрясений в верхней мантии предоставляло возможность изучать распределения магнитуд землетрясений до глубины 450 км, ниже которой неравномерное распределение гипоцентров сейсмических событий не позволяет делать обоснованные выводы о реологических свойствах глубоких слоев верхней мантии на территории этого региона.

Для каждого условного слоя вычислялись тренды распределения магнитуд, относимые к средней глубине слоя. В дальнейшем они использовались для построения разрезов М (x, y, z)–мо-делей. Методика построения разрезов подробно описана в работе [4].

Приводимые ниже модели распределений гипоцентров и магнитуд землетрясений в Япономорском регионе основываются на анализе 3600 сейсмических событий, зарегистрированных в период с 01.01.2000 г. по 31.12.2011 г. Как показал опыт подобных исследований в Охотоморском регионе, Среднем и Нижнем Приамурье [5, 6], слоям, зонам и областям повышенных и высоких магнитуд соответствуют блоки и террейны, сложенные древними кристаллическими комплексами. Низкие значения осредненных магнитуд наблюдены в рифтогенных структурах, под вулканическими поясами и в подкупольных зонах плюмов, где мантийная магма и флюиды регистрируются по сейсмическим, магнито-теллурическим (МТЗ) и термометрическим данным. Таким образом, размещение и интенсивность землетрясений оказываются связанными с реологическими свойствами тектоносферы [5, 6, 12, 13].

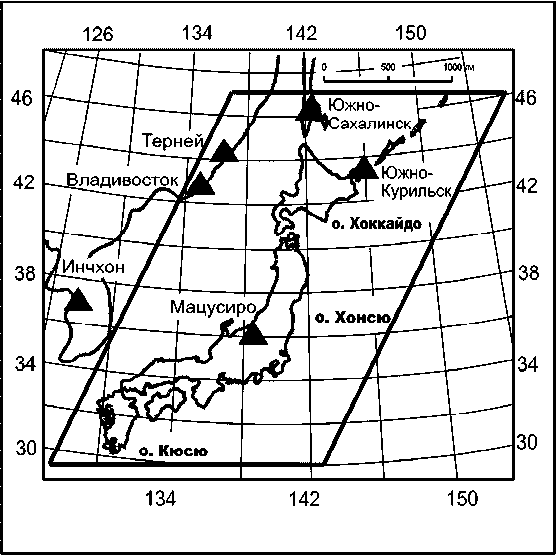

3D-модель сейсмичности Японских островов

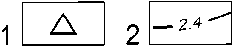

В вертикальных разрезах 3D-модели распределений магнитуд землетрясений ясно проявлены черты реологического расслоения тектоносферы Япономорского региона. Высокими значениями магнитуд маркируются слои повышенной вязкости (рис. 3 в, г ). Первый слой (интервал глубин 1–10 км, магнитуды MLH (М) = 5.4–6.4) проявлен фрагментарно (ограничен по простиранию) в тихоокеанской части изученной территории, примыкающей к Японским островам (рис. 3 в, г ). Он соответствует первому кристаллическому слою океанической коры [10, 20]. Второй слой в интервале глубин 20–40 км (рис. 3 в, г ) с магнитудами М=5.2–5.8 протягивается со стороны Тихого океана под остров Хонсю. Западная часть этого слоя (под островом Хонсю) приподнята на 5–10 км. Этот слой коррелируется со вторым (вулканогенным) и третьим (офиолитовым) кристаллическими слоями океанической коры [11, 18]. Наиболее сейсмичным является интервал глубин 33–40 км, содержащий 2192 гипоцентра землетрясений.

Третий слой (рис. 3 в, г ) залегает на глубине 120–170 км под котловиной Японского моря и островом Хонсю (М=5.0–5.4). Под островом Хонсю этот слой расщепляется на две части. Верхняя часть воздымается до глубины 60 км. Нижняя часть слоя простирается горизонтально под аква-

Рис. 3. Тектоническая схема (а), распределения магнитуд землетрясений в нижнекоровом слое (33-40 км) (б) и разрезах (в, г) Япономорской переходной зоны «континент-океан»: 1 – изолинии средних магнитуд землетрясений; 2 – границы литосферных плит;

3 – западная граница Тихоокеанской плиты на глубине 33-40 км; 4 – блоки параплатформы Янцзы с архейско-раннепротерозойским фундаментом [9]

Fig. 3. Tectonic scheme (a); distributions of earthquake magnitudes in a lower crustal layer (33–40 km) (b) and cuts (v, g); Japanese «continent-ocean» transition zone: 1 – isolines of average earthquake magnitudes; 2 – borders of earth’s plates; 3 – the western boundary of the Pacifi c plate at a depth of 33–40 km; 4 – blocks of the Yangtze paraplatform with an Archaean-Early Proterozoic foundation [9]

торией Японского моря. Этот слой, по-видимому, соответствует нижнему слою континентальной литосферы.

Кроме сейсмических слоев с выраженным горизонтальным простиранием наблюдаются локальные зоны повышенной сейсмичности в интервалах глубин 0–10, 20–40 и 50–60 км, видимые в разрезе 2-2 (рис. 3 в ) под островом Хонсю. В этом же разрезе в интервале глубин 70–160 км регистрируется наклонная зона повышенных магнитуд землетрясений, которая может быть связана с субдукцией Тихоокеанской плиты.

Слои повышенной сейсмичности (М=5.2– 6.0) разделяются зонами пониженной сейсмичности (М=4.0–4.8). В нижней коре в интервале глубин 20–50 км регистрируется горизонтальный слой пониженных магнитуд (рис. 3 в, г ), расположенный под акваторией Японского моря, которому соответствует понижение сейсмических скоростей продольных волн (рис. 1 б ) [19].

Второй слой пониженной сейсмичности залегает в интервале глубин 70–100 км (рис. 3 в ) под акваторией Японского моря и, возможно, соответствует астеносфере. Этот слой выражен понижением скоростей поперечных волн (рис. 1 б ). Третий слой пониженной вязкости, в интервале глубин 100–150 км, расположен под Северо-Западной котловиной Тихого океана (рис. 3 в ). Этот же слой в другом разрезе (рис. 3 г ) регистрируется в диапазоне глубин 100–130 км. Ниже в верхней мантии регистрируется четвертый слой пониженных магнитуд, интервал глубин 170–200 км. Этот слой, так же как предыдущий, простирается горизонтально под Северо-Западной акваторией Тихого океана и прослеживается на запад под островную дугу и Японское море.

В интервале глубин 33–40 км резким скачком магнитуд землетрясений регистрируется западная граница тихоокеанской коры (рис. 3 б ), которая смещена в северо-западном направлении относительно ее приповерхностной границы, что может рассматриваться в качестве признака по-додвигания нижнего слоя океанической коры под островодужные структуры.

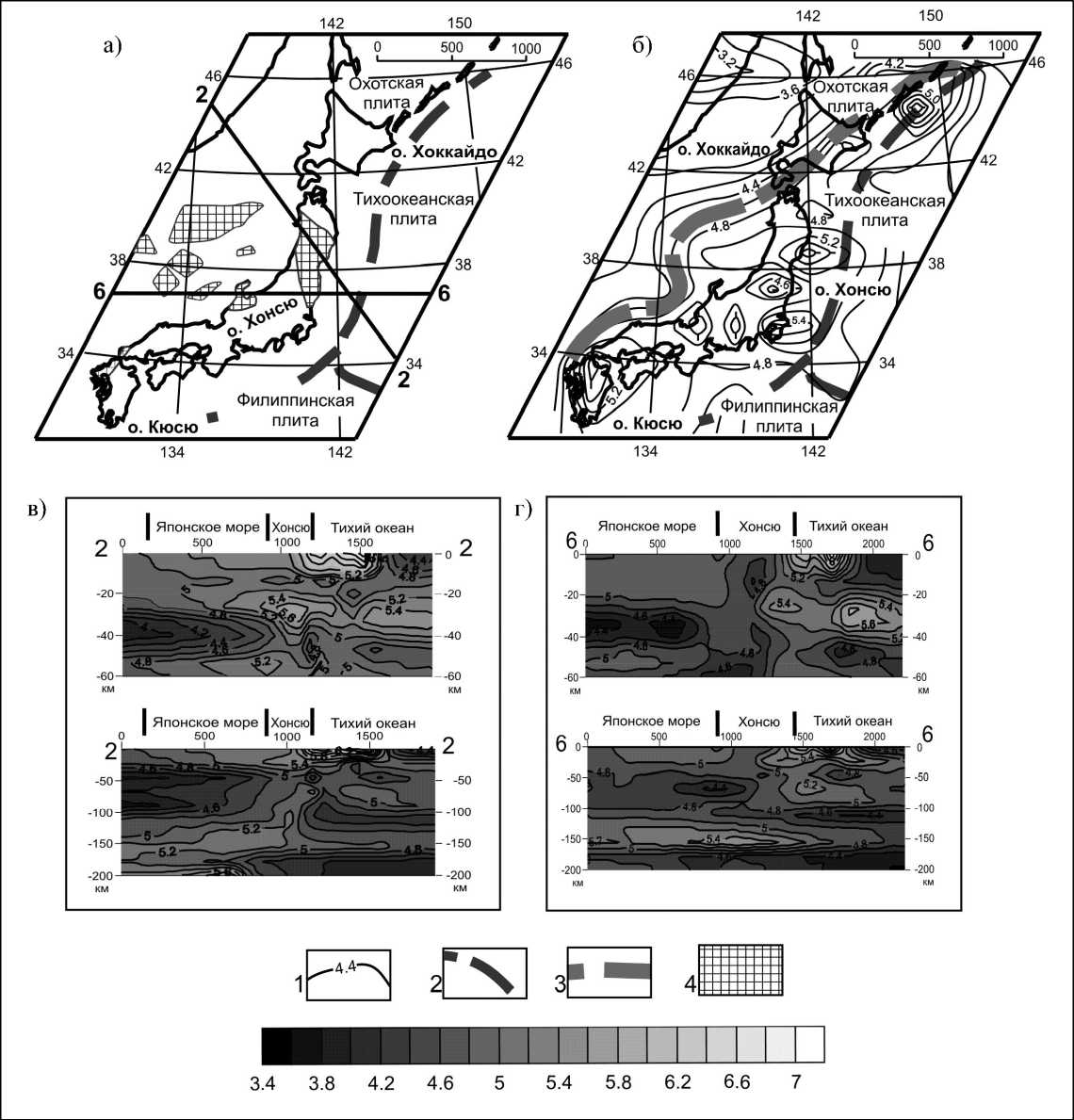

Выполненные исследования обнаружили противоположные тренды латеральных вариаций магнитуд землетрясений в коре и мантии Япономорского региона (рис. 4). В нижней коре (рис. 4а, б), в интервале глубин 34–70 км, регистрируются 2 основных направления векторов увеличения магнитуд. В пределах Японского моря преобладающий вектор направлен в сторону Ти- хого океана, в пределах Тихого океана – в сторону континента.

Ниже, в подастеносферной мантии (рис. 4 в, г ), в диапазоне глубин 140–200 км, все векторы увеличения магнитуд землетрясений ориентированы в сторону континента. Такие же противоположные тренды средних магнитуд выявлены в тектоносфере Охотского моря [7].

Поскольку горизонтальные составляющие тектонических напряжений в регионе обусловлены давлением жестких тектонических пластин или блоков, а в региональном масштабе – динамикой литосферных плит, векторы изменения средних магнитуд могут быть опосредованно связаны с тектоническими напряжениями и тогда рис. 4 в общих чертах характеризует латеральные сейсмотектонические напряжения в земной коре и верхней мантии Япономорского региона. Так, распределения трендов магнитуд в нижней коре и подкоровом слое верхней мантии предполагают сосуществование обстановок поперечного (по отношению к островной дуге) сжатия и продольного сдвига. В верхней мантии, в интервале глубин 140–200 км, распределения магнитуд предполагают геодинамическую обстановку одностороннего давления со стороны Тихоокеанской плиты.

Обнаруженные противоположные латеральные тренды средних магнитуд согласуются с концепцией расслоенной тектоносферы [13, 16, 21].

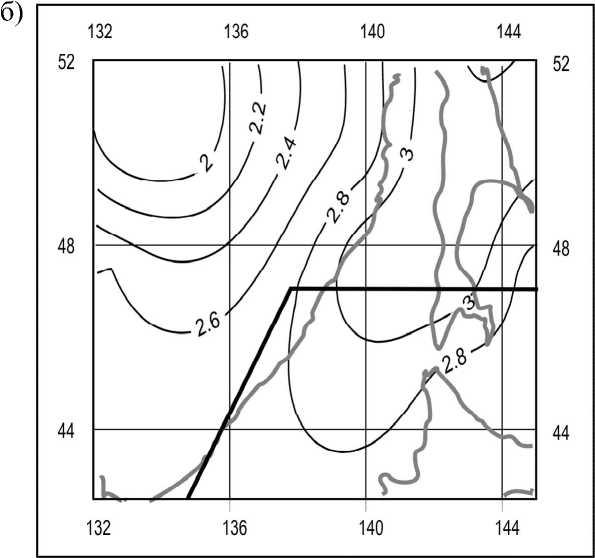

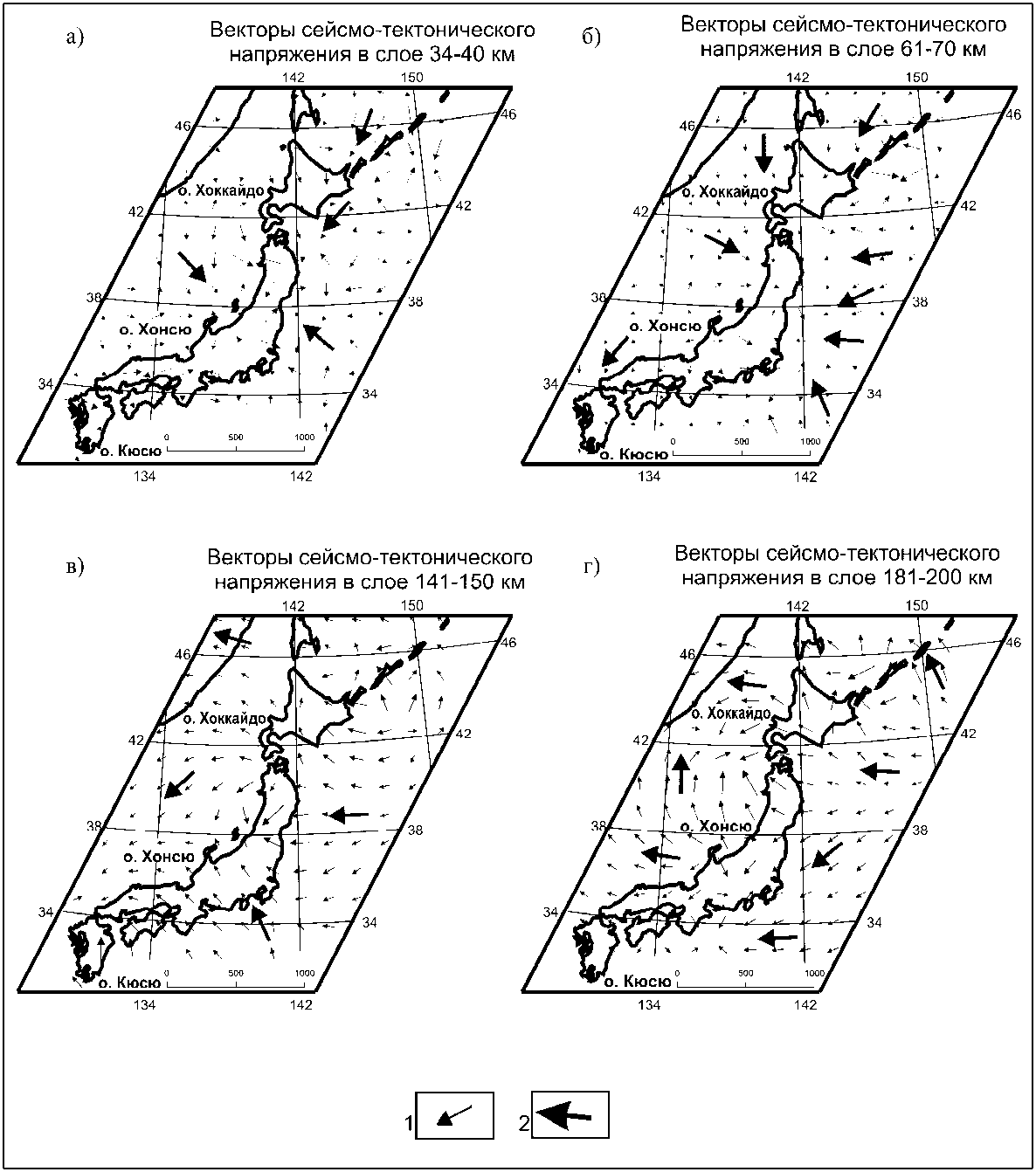

Детальное изучение 3D-моделей распределения гипоцентров землетрясений позволило выявить новые особенности строения сейсмофокаль-ной зоны. В Япономорском регионе гипоцентры землетрясений в плане и по вертикали распределены неравномерно и большая часть их приурочена к тихоокеанскому побережью Японии. Сейсмофо-кальная зона неоднородна по простиранию и прерывиста по вертикали. В литосферном диапазоне регистрируются три четко выраженные линейные зоны концентрации гипоцентров землетрясений (рис. 5): на южном отрезке Курильской островной дуги (диапазон глубин 34–200 км), на северо-восточном побережье (34–90 км) и в средней части острова Хонсю (34–90 км).

На северном (Хоккайдо-Южно-Куриль-ском) отрезке СФЗ линейная зона концентрации землетрясений занимает вертикальное положение в интервале глубин 34–90 км (рис. 5 а, б ). В слое 90–200 км эта зона незначительно смещена к северо-западу (рис. 5 в, г ). На южном отрезке Японской СФЗ линейные зоны концентрации гипоцентров землетрясений разорваны и ориентированы под

Рис. 4. Тренды магнитуд землетрясений, связываемые с предполагаемыми векторами сейсмотектонических напряжений в земной коре и верхней мантии Япономорского региона: 1 – локальные векторы увеличения магнитуд; 2 – региональные векторы предполагаемых сейсмотектонических напряжений

Fig. 4. Trends of earthquakes magnitudes, associated with the assumed vectors of seismotectonic stresses in the earth’s crust and upper mantle: 1 – local vectors magnifi cation of magnitudes; 2 – regional vectors of the assumed seismotectonic tension

Рис. 5. Послойное распределение гипоцентров землетрясений в Японской сейсмофокальной зоне: 1 – гипоцентры землетрясений, 2 – зоны высокой и повышенной концентрации гипоцентров землетрясений

Fig. 5. Layered distribution of earthquake hypocenters in the Japanese seismofocal zone: 1 – earthquake hypocenters; 2 – zones of high and increased concentration of earthquake hypocenters углом к генеральному простиранию СФЗ (рис. 5). Здесь хорошо выражены две поперечные зоны концентрации гипоцентров землетрясений в северной и в средней частях острова Хонсю. Первая – северная – зона (на северо-востоке о. Хонсю) характеризуется закономерным смещением осей сейсмичности в западном направлении (рис. 5а, б, г), а вторая – южная – (пересекающая о. Хонсю в его средней части) – занимает вертикальное положение в интервале глубин 60–110 км (рис. 5а, б, в), а на более глубоких уровнях (интервал глубин 110– 450 км) – смещается в юго-западном направлении (рис. 5г, д). Южная зона глубокофокусной сейсмичности северо-западного простирания совпадает с Восточным-Нампо-Танакура (Восточно-Япономорским) сейсмо-линеаментом [22].

Выводы

Выполненные исследования позволили сделать несколько важных выводов, дополняющих известные данные о строении Японской сейсмо-фокальной зоны и реологической расслоенности земной коры и верхней мантии в Япономорской переходной зоне «океан – островная дуга – окраинное море».

-

1. В тектоносфере Японского моря выявлены три тренда латеральных вариаций магнитуд землетрясений, связываемые с трендами сейсмотектонических напряжений: в нижнем слое земной коры преобладающие векторы увеличения магнитуд землетрясений ориентированы по направлению к океану и вдоль островной дуги, а в подастеносферной мантии – к континенту. В пре-

- делах северо-западной котловины Тихого океана векторы увеличения магнитуд неизменно направлены к континенту. Такие же тренды магнитуд были выявлены автором в переходной зоне «Тихий океан – Охотское море – континент» [7].

-

2. Выявлены признаки значительной дифференциации Японской сейсмофокальной зоны в плане и по вертикали, что обусловлено тектонической расслоенностью земной коры и верхней мантии на границе Тихоокеанской плиты с Япономорской островной дугой и сложным характером тектонических напряжений. Строение северного и южного отрезков СФЗ резко различается (рис. 5). Северный отрезок (юго-восточное побережье о. Хоккайдо и Южные Курилы) ориентирован согласно генеральному северо-восточному простиранию СФЗ, а на южном отрезке регистрируются две линейные зоны концентрации гипоцентров землетрясений северо-западного направления, занимающие поперечное положение относительно генерального простирания сейсмофокальной зоны. Таким образом, рассмотренные модели предполагают гораздо более сложные механизмы коллизии Тихоокеанской плиты с Японской островной дугой по сравнению со стандартными моделями субдукции однослойной тихоокеанской литосферы.

-

3. Признаки субдукции Тихоокеанской плиты под островную дугу проявлены фрагментарно на северном отрезке зоны закономерным северо-западным смещением отрезков СФЗ в разных глубинных диапазонах. На южном отрезке СФЗ наблюдаются закономерные западные и юго-западные смещения осей повышенной сейсмичности. Взаимное расположение осей повышенной сейсмичности характеризуется признаками левого сдвига. О существовании сдвиговых напряжений в земной коре и нижней литосфере свидетельствуют также тренды магнитуд под о. Хонсю (рис. 5 а, г ).

-

4. В нижней коре Япономорского региона маркируется сейсмологическая граница между Тихоокеанской плитой и Японской островной дугой. Она смещена к северо-западу от тектонической границы, что может быть обусловлено по-додвиганием тихоокеанской коры под островную дугу.

Статья подготовлена при поддержке Гранта ДВО РАН 15-I-2-004 по программе фундаментальных исследований ДВО РАН «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» на 2015–2017 гг.

Список литературы Трехмерный анализ сейсмичности литосферы японских островов и прилегающих акваторий

- Апродов В.А. Зоны землетрясений. М.: Мысль, 2000. 461 с

- Вадковский В.Н., Веселовский Р.В. «Сейсмические гвозди» Японской зоны субдукции//Актуальные проблемы региональной геологии и геодинамики. М., 2000. С. 4-5

- Гнибиденко Г.С., Быкова Т.Г., Веселов О.В., Воробьев В.М., Ким Чун Ун, Тараканов Р.З. Тектоника Курило-Камчатского глубоководного желоба. М.: Наука, 1980. 179 с

- Глаголев В.Н., Петрищевский А.М. Простой алгоритм построения разрезов с использованием 3D-массивов геолого-геофизической информации (Юго-Восток России)//Тихоокеанская геология. 2010. Т. 29, № 3. С. 78-85

- Губанова М.А. Петрищевский А.М. Гравитационные и сейсмологические признаки реологического расслоения литосферы дальневосточных окраин России//Литосфера. 2014. № 6. С. 150-161

- Губанова М.А., Петрищевский А.М. Связь сейсмичности с глубинным геологическим строением Приамурья Манчжурии//Региональные проблемы. 2011. Т. 14, № 2. С. 51-56

- Губанова М.А. Тектонические аспекты сейсмичности северо-западной окраины Тихоокеанской плиты//Современные проблемы регионального развития. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2014. С. 167-168

- Дальневосточные моря России. Кн. 3. Геологические и геофизические исследования. М.: Наука, 2007. 503 с

- Изосов Л.А. Перспективы алмазоносности Япономорского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент-океан: новые данные и проблемы//Региональные проблемы. 2010. Т. 13, № 2. С. 45-51

- Косминская И.П., Капустян Н.К. Обобщенная сейсмическая модель коры океанического типа//Известия АН СССР. Физика Земли. 1975. № 2. С. 3-15

- Патрикеев В.Н., Ломтев В.Л., Немченко Г.С. Сейсмостратиграфия мезозойского осадочного чехла северо-западной плиты Тихого океана//Структура и вещественный состав осадочного чехла северо-запада Тихого океана. Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 1997. С. 5-20

- Петрищевский А.М. Васильева М.А. 3D-тектонический анализ полей сейсмичности в южных районах Дальнего Востока России//Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2015. Т. 326, № 3. С. 25-37

- Петрищевский А.М. Гравитационные модели двухъярусной коллизии литосферных плит на Северо-Востоке Азии//Геотектоника. 2013. № 6. С. 60-83

- Смирнов В.Б., Габсатарова И.П. Представительность каталога землетрясений северного Кавказа: расчетные данные и статистические оценки//Вестник ОГГГГН РАН. 2000. № 4(14). С. 83-99

- Смирнов В.Б. Прогностические аномалии сейсмического режима. I. Методические основы подготовки исходных данных//Геофизические исследования. 2009. Т. 10, № 2. С.7-22

- Соколов С.Д. Концепция тектонической расслоенности литосферы: история создания и основные положения//Геотектоника. 1990. № 6. С. 3-19

- Старовойт О.Е., Маловичко А.А. Сеть сейсмических наблюдений в России в 2003-2006 гг.//Национальный отчет Международной ассоциации сейсмологии и физики недр Земли Международного геодезического и геофизического Союза 2003-2006. М.: Национальный геофизический комитет, 2007. С. 7-12

- Тараканов Р.З., Ким Ч.У., Сухомлинова Р.И. Закономерности пространственного распределения гипоцентров Курило-Камчатского и Японского регионов и их связь с особенностями геофизических полей//Геофизические исследования зоны перехода от Азиатского континента к Тихому океану. М.: Наука, 1977. С. 67-77

- Тараканов Р.З. Обобщенная скоростная модель зоны перехода от Азиатского континента к тихому океану//Проблемы геодинамики и прогноза землетрясений. I Российско-Японский семинар, Хабаровск, 26-29 сентября 2000 г./под ред. Ф.Г. Корчагина. Хабаровск: ИТиГ ДВО РАН, 2001. С. 72-91

- Тектоника северо-западной части Тихого океана. М.: Наука, 1983. 120 с

- Тектоническая расслоенность литосферы и региональные геологические исследования. М.: Наука, 1990. 293 с

- Уломов В.И. Динамика земной коры Средней Азии и прогноз землетрясений. Ташкент: ФАН, 1974. 218 с

- Уэда С. Окраины глубоководных желобов северо-западной части Тихого океана//Геология континентальных окраин. М.: Мир, 1978. Т. 2. С. 170-191

- Филатова Н.И. Закономерности динамики окраиноморского магматизма (Корейско-Японский регион)//Литосфера. 2014. № 3. С. 33-56

- Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов. М.: Научный мир, 2001. 606 с

- Хосино М. Морская геология. М.: Недра, 1984. 342 с

- Шерман С.И., Злогодухова О.Г. Сейсмические пояса и зоны земли: формализация понятий, положение в литосфере и структурный контроль//Геодинамика и тектоофизика. 2011. Т. 2, № 1. С. 1-34

- Шики Ц., Мисава Ю. Геологическое строение и тектоника внутренних склонов Нанкайского трога и Японского желоба//Геотектоника. 1980. № 6. С. 98-109

- Geological investigations in the northern margin of Okinawa Trough and western margin of Japan sea. Geological Survey of Japan. Tokyo. 1978. N 10. 80 р

- Hasegawa A., Umino T., Takagi A., et all. Doubleplaned deep seismic zone and anomalous structure in the upper mantle beneath Northeastern Honshu (Japan)//Tectonophysics. 1979. Vol. 57, N 1. P. 1-6

- Initial Reports of the DeepSea Drilling Project. Vol. 56, 57. Govern. Printing Office. Washington: U.S. 1980. Pt. 1. 629 p

- Matsuzawa A., Tamano T., Aoki Y., et all. Structure of the Japan trench subduction zone from multichannel seismicreflection records//Marine Geology. 1980. Vol. 35, N 1-3. P. 171-182

- Iidaka T. Shear-wave splitting analysis of later phases in southwest Japan. A lineament structure detector inside the crust//Earth Planets Space. 2003. N 55. P. 277-283

- Yoshii T. Proposal of the «aseismic front»//Journal of Seismological Society of Japan. 1975. Vol. 28, N 3. P. 365-367

- Zhao D., Hasegawa A., and Kanamori H., Deep structure of Japan subduction zone as derived from local, regional and teleseismic events//Journal of Geophysical Research. 1994. Vol. 99. Р. 22313-22329

- Последние землетрясения по данным Службы Срочных Донесений. URL: http://www.ceme.gsras.ru/(дата обращения: 10.04.2017)