Третейское разбирательство в жилищных отношениях

Автор: Мамонтов Сергей Павлович, Бородин Д.Ю.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Судебная практика

Статья в выпуске: 5 (104), 2010 года.

Бесплатный доступ

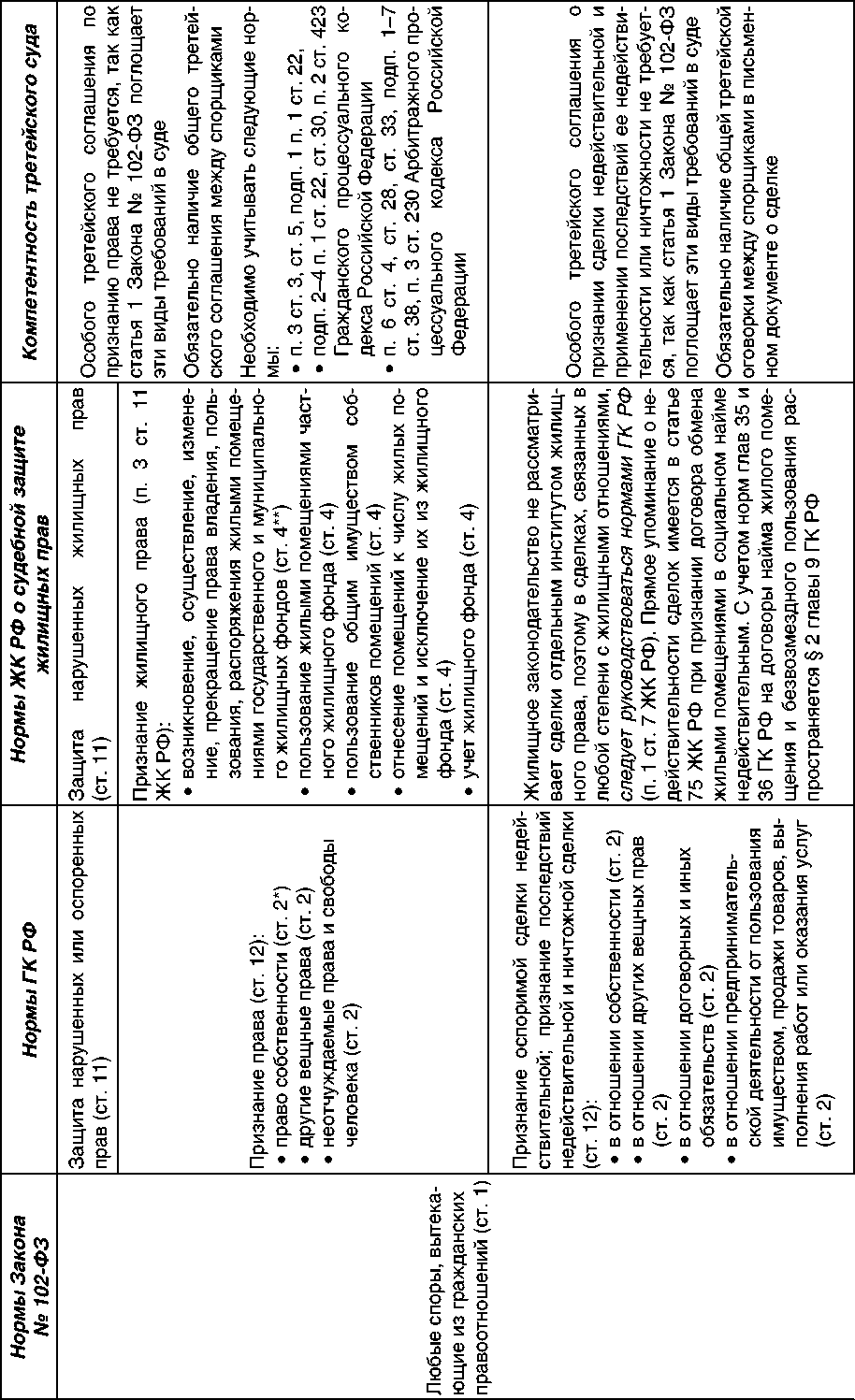

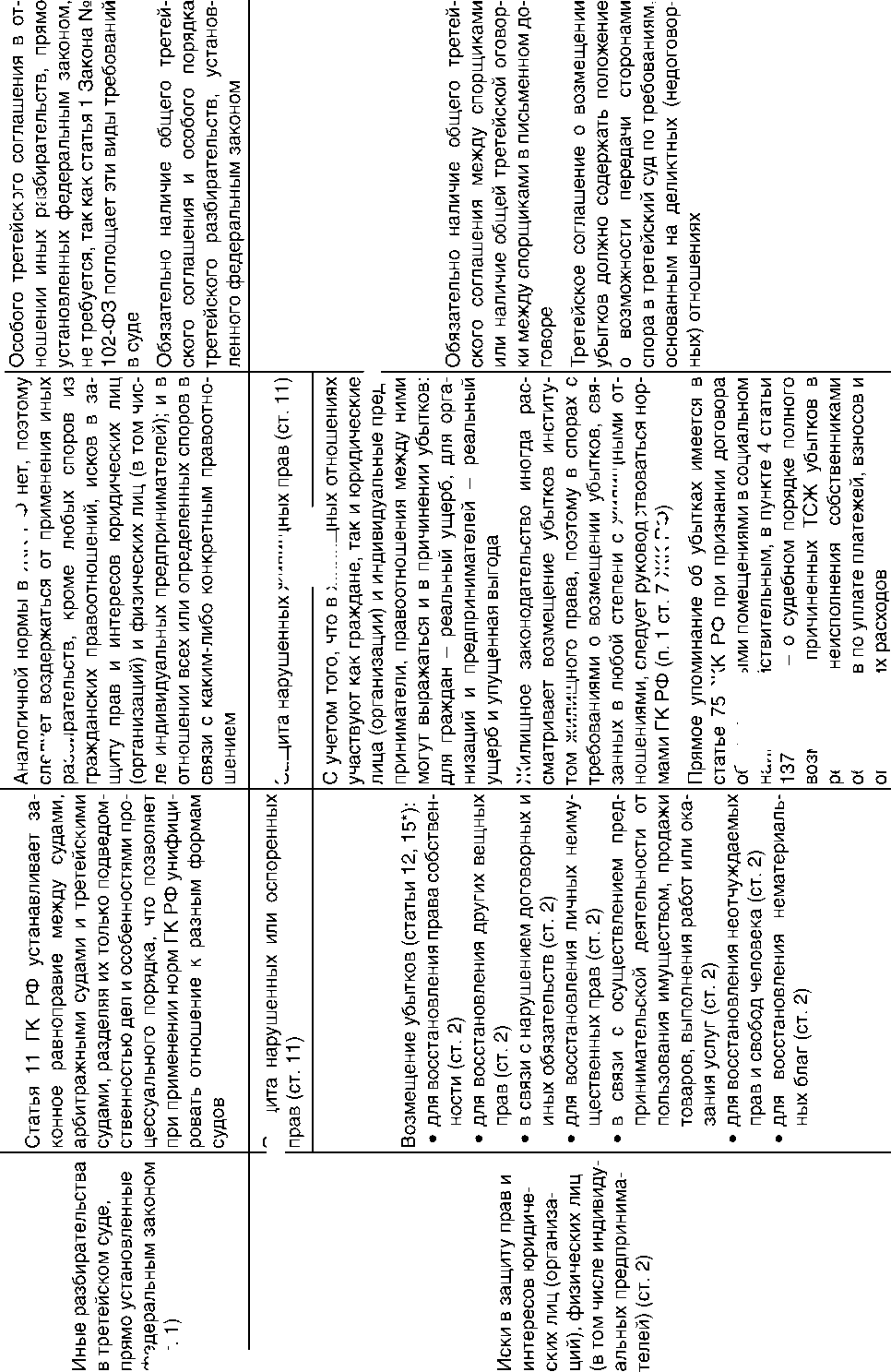

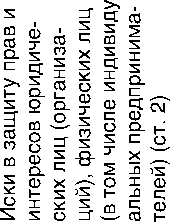

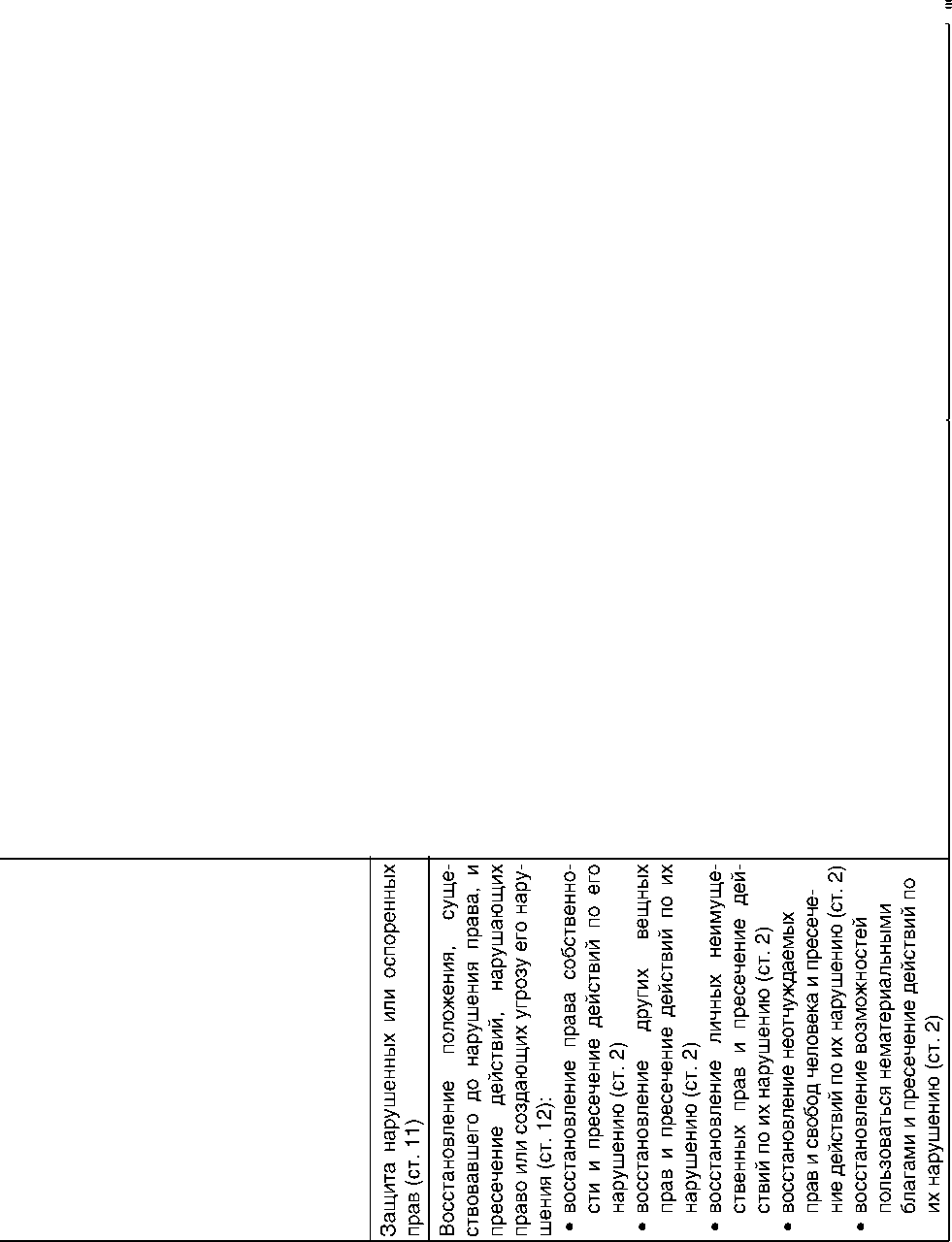

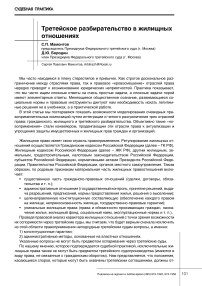

Авторы статьи анализируют возможность применения третейского судопроизводства в жилищных правоотношениях, проводят аналогию норм гражданского кодекса с нормами жилищного кодекса, отожествляя заложенные в них общие принципы возникновения жилищных прав и обязанностей. Указаны виды жилищных споров, которые подлежат рассмотрению третейскими судами, а также область правоприменения, неподсудная третейским судам. Авторами составлена таблица, в которой конкретно указаны случаи споров, подлежащих третейскому разбирательству. Таблица составлена с учетом норм, допустимых для третейского разбирательства.

Третейское разбирательство, предмет третейского разбирательства, жилищные права, гражданские права, защита нарушенных прав, третейский суд

Короткий адрес: https://sciup.org/170152043

IDR: 170152043

Текст научной статьи Третейское разбирательство в жилищных отношениях

Мы часто находимся в плену стереотипов и привычек. Как строгое доскональное разграничение между отраслями права, так и правовое «кровосмешение» отраслей права нередко приводят к возникновению юридических неприятностей. Практика показывает, что мы часто ищем сложные ответы на очень простые задачи, а сложные задачи порой имеют элементарные ответы. Меняющееся общественное сознание, развивающиеся социальные нормы и правовые инструменты диктуют нам необходимость искать легитимные решения не в учебниках, а в практической работе.

В этой статье мы постараемся показать возможности моделирования очевидных правоприменительных композиций путем интеграции и четкого разграничения трех отраслей права: гражданского, жилищного и третейского разбирательства. Объективно такие «но-воприменения» стали конвейером, продвигающим эти отрасли права к актуализации и упрощению защиты имущественных и жилищных прав граждан и организаций.

Жилищное право имеет свою отрасль правоприменения. Регулирование жилищных отношений осуществляется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), другим жилищным, земельным, градостроительным, налоговым законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов местного самоуправления. Таким образом, по родовым признакам материальная часть жилищных правоотношений включает:

-

• существенную часть гражданско-правовых отношений (сделки, договоры, обязательства и т. п.);

-

• административные отношения (государственный контроль, принятие решений, выдача разрешений, предписаний, нормы предоставления жилья, решения о выселении);

-

• целенаправленную конституционную составляющую (обеспечение каждого правом на жилище, неприкосновенность жилища, государственно-правовые гарантии);

-

• уникальные жилищные права (права и обязанности проживающих граждан, назначение жилья, жилищный фонд, социальный наем, эксплуатационные нормы и т. п.).

Проведя правовой анализ характера жилищных отношений с точки зрения возможности их оспоримости через третейские суды, мы считаем, что будет верным сначала исключить из этой области правоприменения неподсудные третейским судам вопросы, а именно:

-

1) конституционные гарантии;

-

2) административные методы, основанные на властных отношениях.

Указанные вопросы не могут быть предметом оспаривания через третейские суды.

По нашему мнению, которое подтверждается судебной практикой, исключительные жилищные права также не могут быть предметом третейского судопроизводства (имеются в виду права, не связанные с гражданским оборотом). Нам представляется, что положения, касающиеся споров, которые могут быть охвачены третейским соглашением, должны от- личаться от норм, которыми руководствуются при применении административных и конституционных методов.

В соответствии со статьями 1, 2 и 5 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (далее – Закон № 102-ФЗ) заключать третейские соглашения возможно в следующих случаях:

-

• по спорам, вытекающим из гражданских правоотношений;

-

• по иным разбирательствам в третейском суде, прямо установленным федеральным законом;

-

• по спорам в защиту прав и интересов юридических лиц (организаций), физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей);

-

• по всем или определенным спорам, связанным с каким-либо конкретным правоотношением;

-

• по вопросам разрешения спора по договору.

По указанным правоотношениям применяются положения пункта 1 статьи 11 ГК РФ: защиту нарушенных или оспоренных прав осуществляют в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее – суд). (Как правило, все третейские суды своими положениями предусматривают возможность рассмотрения споров двух юрисдикций – арбитражной и общей.) Таким образом, мы можем утверждать, что нормы пункта 1 статьи 11 ГК РФ следует считать основаниями для определения предмета дел в третейских судах – защита нарушенных прав и споры.

Согласно нормам статьи 11 ЖК РФ лица, чьи жилищные права нарушены, могут обращаться за судебной защитой в соответствии с подведомственностью дел. Специфичность норм жилищного права заключается в том, что оспаривание чьих-либо жилищных прав закон не допускает (как следствие конституционного права каждого на жилище, то есть жилищные права). В связи с этим судебной защите подлежат только нарушенные жилищные права.

Пункт 3 статьи 11 ЖК РФ конкретизирует способы защиты.

Проведенный нами совокупный анализ статей 1, 2 и 5 Закона № 102-ФЗ, статей 2, 11 и 12 ГК РФ, а также стати 4 и пункта 3 статьи 11 ЖК РФ при их одновременном применении позволяет сделать вывод о том, что дееспособность третейских судов ограничена следующими нормами законодательства.

Согласно положениям статьи 7 ЖК РФ в случаях, если жилищные отношения не урегулированы жилищным законодательством или соглашением участников таких отношений, и при отсутствии норм гражданского или иного законодательства, прямо регулирующих такие отношения, к ним, если это не противоречит их существу, применяется жилищное законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). При невозможности использования аналогии закона права обязанности участников жилищных отношений определяются исходя из общих начал и смысла жилищного законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, гуманности, разумности и справедливости.

Учитывая правила статьи 7 ЖК РФ и статьи 6 ГК РФ, мы можем смело говорить о широком применении аналогии закона и аналогии права в тех правоотношениях, которые не урегулированы напрямую жилищным законодательством, но четко регулируются гражданским законодательством и третейским процессуальным законодательством.

Согласно положениям статьи 8 ЖК РФ такая же тенденция в жилищном законодательстве наблюдается по поводу отношений, связанных с ремонтом, переустройством, перепланировкой жилых помещений, использованием инженерного оборудования, предоставлением коммунальных услуг, внесением платы за коммунальные услуги, то есть эти вопросы могут решаться на основании норм соответствующего законодательства (других отраслей права) с учетом требований ЖК РФ.

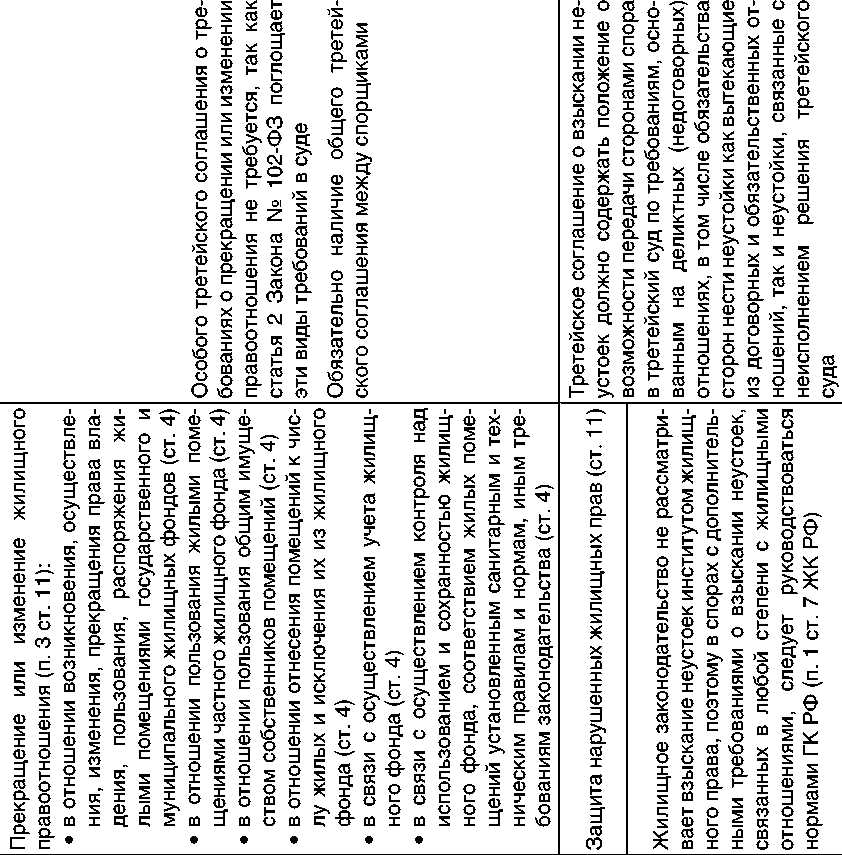

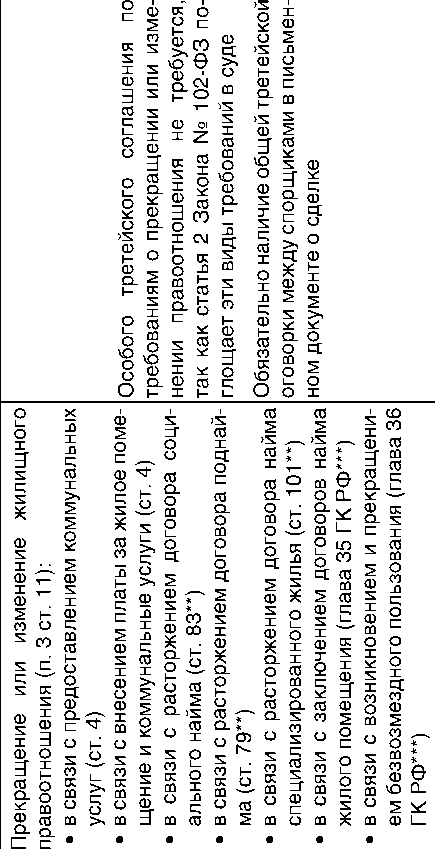

Правовая природа оснований возникновения жилищных прав и обязанностей согласно правилам статьи 10 ЖК РФ практически тождественно корреспондируется с аналогичными нормами статьи 8 ГК РФ (табл. 1).

Таблица 1

Основания возникновения жилищных и гражданских прав и обязанностей

|

Жилищные права и обязанности возникают: |

Гражданские права и обязанности возникают: |

|

из договоров и сделок (ст. 10.1 ЖК РФ) |

из договоров и сделок (ст. 8.1.1 ГК РФ) |

|

из актов государственных органов и органов местного самоуправления (ст. 10.2 ЖК РФ) |

из актов государственных органов и органов местного самоуправления (ст. 8.1.2 ГК РФ) |

|

из судебных решений (ст. 10.3 ЖК РФ) |

из судебного решения (ст. 8.1.3 ГК РФ) |

|

в результате приобретения в собственность жилых помещений (ст. 10.4 ЖК РФ) |

в результате приобретения имущества (ст. 8.1.4 ГК РФ) |

|

вследствие действий (бездействия) участников жилищных отношений (ст. 10.6 ЖК РФ) |

вследствие иных действий граждан и юридических лиц (ст. 8.1.8 ГК РФ) |

|

в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц (ст. 16 ГК РФ) |

|

|

вследствие наступления событий (ст. 10.6 ЖК РФ) |

вследствие наступления событий (ст. 8.1.9 ГК РФ) |

Единственная норма пункта 5 статьи 10 ЖК РФ не укладывается в общий порядок возникновения гражданских прав и обязанностей – прав и обязанностей, возникающих из членства в жилищных и жилищно-строительных кооперативах.

По нашему мнению, в эту норму закралась ошибка, так как в пункте 5 ничего не говорится о возникновении жилищных прав и обязанностей, возникающих из членства в товариществах собственников жилья (ТСЖ), которые по правовой природе близки к жилищным кооперативам (ЖК) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК), причем в разделе VI ЖК РФ по этому вопросу содержится куда более подробное правоустановление, учитывающее возникновение жилищных прав и обязанностей, вытекающих из членства в ТСЖ. Кроме того, статья 291 ГК РФ дает основания считать, что на эти правоотношения в гражданском праве распространяются нормы пунктов 8 и 9 статьи 8 ГК РФ.

При таких обстоятельствах мы рекомендуем вывести рабочую формулу для правоприменения в деятельности третейских судов, которые будут специализироваться на разбирательстве споров жилищно-гражданской правовой направленности.

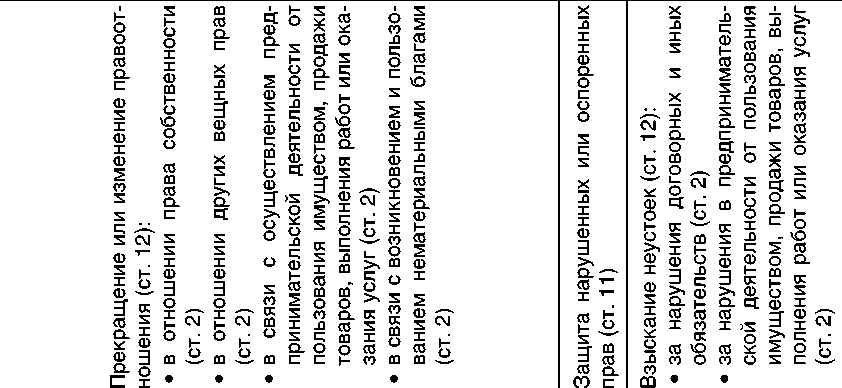

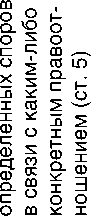

Таблица 2 может служить типологическим инструментом для юристов-представителей и третейских судей, чтобы они без лишних сложностей могли принять диспозицию: может ли какое-либо оспариваемое правоотношение стать предметом третейского разбирательства при наличии третейского соглашения об этом, или лучше (законнее) в случае спора по такому правоотношению обращаться в компетентный суд. Таблица составлена с учетом норм, допустимых для третейского разбирательства. Соответственно, не указанные в таблице нормы и правоотношения не могут быть предметом третейского разбирательства.

CO co E о -Q I \o co co 5 g о >x E 0) E

§

о co" E о -Q

I I g co co §

A я У Ф 5 О CT

C X 3 X 1- CO ф

1 — ф о

£ О g s H | b T

s 5 x к g ° о g a x g о

b н 8 x 2 m

p i °

8§>e|«|5?

о 3 „ о

н" s

ф

x 2 E т ф ° 2 н ф 2 8 § ч

2 Н ф О s 00

О о т СО и- О о s

l

Ф го со Ф >Х

CL о СО CL ф s

° 1 го 5 а|

ГО СО -0 Н ст

I О ф “ О 9

3 2

§ ф

н i 8

о g

=$sj 1$ НИ н о m ГО ф х

8 асо ф ф

ф

2

a

d 2

а ° CL см °

ф

СО н н о ш

ф го

о го ® >х

фо

о i я z i Й 8

я а со

ф

g е

о СО ф т 00 о

Ф О А О о 2 4 О \о со \о О о

х 6 ф ф § 5 гоголь О m £ 8 6 го го § m

t 1 г X Ь- ГО ° X О ГО о I S

Ф СО Б §F Т СО О mф X 5 к , О m Ф Т

го 5 о

ф

g

ф

х ш ° *

ф

го о о х ф d

ф

О Ф X т 2 О V Го СП Го S ф Р- Ф Ф V ГО ¥ ст

СО О 2 2-ГО Ф н X Н I Ф т X ст ф

2

X Н Ф Ф

а

о ф X ф ф 2 ф ф 2 го ст X ф 2 5

2 X ^С н рУ ф 2 Т О СТ ¥ О-ш 2 ° Ф 2 х с

2||11^ HiHHag |໧ £ § Ф О СО Ф А^ “ > СО ^ А я Ф | § го

Я 2 s С СО ГО Г» 2 Н ф Ф 2 ГОфф

а

Ф го

фст-тСОН^Н с т СО 2 Т О X X - ф го т я х

2^фФфО^О О ф ф X h CL ГО О о ш Ф о

5 ^0-^9^ Ф^нЗч 8осто Ф^Ь og|||§5b |Ьа1ф Н£^ р^

2ф£о8го

е

т°гоо.ф

Tg

ф§

|§е§ч S^°5 ^ i*£>b ^Ol is^a^ Р О >т о х 5L С ГО V ГО ф 9 ст ст- О ° С ГО ф С

тгоНтхЗ?х >''2^2 0 SJc* ^О^х^

ст а®

а

ф ф ф

° * со

ф ф ?

2 2

ф

° со 5 о

1СиС^фЗф О2СМ22 Офф§8ф °2°§5 ГОС-ФфстФО^ Ф Н X о X s ФГ ф

^ф^1_2о;т^ го т ф т С ГО с; я Х го С[ 5 т Ф ф d

^соногофно

я со о ,2- о н

ф

о го я го s

^фоттоот

С т |- т го [ZrooxdCLlZxi-oo

' ' X ' >Х J -1-

ababSSb 5 ф О о го О 0

го о 2 го ф X X о й 2 d

Sic8sE^ 5S.-'8§H F О ст X Ф

СО X н А 1 О d ГО s л -0 о 2 2 о

ф

2 9 т ф т х о

ф

8 ст ф

ф го ф ^ФхфЗхоО

02x^900°-1 го i х ° а .

Лфнооофо

о _ со 5 го ф ф s ё 8 _ Ь

ф I 2

СО Ф Ь F

СТ

LO

S ФХ х з ь

ф

8 го

О 2 X ф 2 5 о 5

I х a 8^b|ga

5-aa ^t| | |8oS^_

x b x i i 2 b ф 1 8 x

^Ф^ф Ф ^Ь Н^ООлГ

5 О 0^2 ^ОФ°^О^О5

Х?т2смн8^см^Та^Ц°гоСМё^ m О ° ГО ° Го ГОстГО ООХОгооё

X — ФФ^ФОФ^Ф1Ф1ГОХФ<>Ф<> 1= о•

со СТ Ф 2 ф ф Ф х

о m Ф ° Ф g ф СМ го

CL

S L н

ф х s ? о О- Ф

d ф го S Ф 2 | 2 со ф Ф

а а а 12 § ^§ь§т ф X О Т X ■ т Ф ГО _

01^5988Ь2°।х^ О х ф g|

g g Ф X х X^TSgOo^ 5 3„|5 ф^аЭюФго^

a^aba^gg^gg|ag828 ^oH-0™-0m0oS0^ а - о °

ф

о >х ст о х о

ф

s З-т-СОТфАСОХ^СОХтфФ-СОф^

2 — ФТГКСГОХфФХтяФ^Ф-0 фффффстфт8 8=сффх2о=с 2 2 о Ф О — ОСоЗОсОфф^Оф-П

2 t 1— .о оо он ф нФ 2ФфОФТФФТФФОФ2ФОСО

s

m ф о В О О СО 2 ф s о 5 Ф О 2 g а

2 го

Ct * e * e го СК e ф ф 5 ф ф ц ф ф I-го ф I-го го ф I-го ф I- e к: X и

d \о

ф го

3 го со а го со X го т ф ю го го го Ф о 5 ю ф ф СК ф I ф ф ф Ф Ф ф I— ф ф ф ф с; ф ф О ф Ф

Ф с;

ф

ф Ф О Ф Ф Ф X ф X ф

ф

т

2

ф

ф

ф

X

Ф

ф ф

ф ф ю СК ф ф ф ф СК ф к Ф § ш см ф I ф СК

Ф с;

ф

Ф

ф ф С[ ф ф 2 со ф ф с; ф Ф ф ф I ф ф ф С[ ф ю ф ф О Ф Ф X ф ф

Ф с;

ф

ф

3

ф

ф I— ф ю о СК ф ю СО е ф ф ю СК ф о_ ф С[ С[ X ф X ф см ф СК ф ф ф ф X СК ф СК Ф го 00 о ю X ф ф ф Ф СО см СК

Ф

ф

о ю ф

с[ ф ф СК

Ф с;

ф

Ф

ф СК с;

ф

Ф

С[ ф ф ф о С[ I ф ф ф I— ф ф ф ф ф о. ф ® го 3 ^ го ф ф I— ф СК ф ф ф ф ф о. ю

ф

3

ф о.

ф

Ф

ф ф ф ф ф 5 ю СК с; с[ ф с; Ф С[ ф ф о ф ф ф ф ю ф ф

ф

3

ф

ф ф ф ф ф I ф -^ е ^ е ф ю Ф О ф ф I ф ф X ф ф ф ф ф ф С[ ф ф ю ф к СК ф ф ф ф ф Ц с Ф О се е ф ф I ф ф ф ф ф С[ см со со ю со ф ф СК ф ф ф ГО S' X О. I-Ф О d • ф о. ф X ф ф ОО ф ю ф ф ф ф ф СК ф ф ф ф СК ф ф ф ф ф ф ф

ф I-ф

ф

ск Ю О

С[ ф о. ю X 2 Ф tn ф ф ю ф ф ф ф ф ф ф ф С[ ф ф о. ф

ф

о. ю

ф

ф

X

Ф

т

2

ф ф I ф ск с; с[ ск С[ ф С[ L-L ф-Ю 3 ф ф ф ф 5 ю ф ф ф

ф

ф

ф

ф с;

ф

Ф

ф СК ф ф ф С[ ф с; ф СК ф СК с; ф Ф С[ ф ф о. ю X 2 Ф СП 5 ю

ф

ф

X Ф ф С[ ф ф о с[ I Ф ф ф ф ф I ф ф ф ф ф ф ф ю ф ф ск ф 5- ф ф ск с; С[ ф I ф

ф

т

2

ф ф I ф ю ф с; ф С[ ф ф СК ф ф ф X ф ск с; с[ ск ф ф ф ф о ф ск Ю ф ф С[ ф ф ф ф ф

■е

ф

ф I-ск ф С[ ф с[ X ф X го $ О 3

ф

3

Ф

ф ф ф С[ ф ю

ф с;

ф

ф ф ^ ф о. ф ф ф ф ф ф ф ф $ ф ф

Ф с;

ф

ф Ф I-ск ф С[ ф ф ф ф ф ф СК ф ю С[ ф о. ю

ф С[

ф

X ф СК X О ф ф СК ф ф I-ф СК ф см ф ф о ф ф ф ф ф СК ф С[ ф ф * Ф с[ ф о. ю

ф

3

ф

ф I ф 5 ю ф СК ф СК

ф

ф

ф

ф ф О

ф

ф

го kf § g X s 6 8 6 * Orov^vp^a roA ^о.^о5УгосОти x:©5>s,sHi-OTo;t2

О § ф ф - ф Т ГО

^"О^нн^гтФГОХ *h^ol|lmo £^g5 *Х го * g^£

Ф^пЕттТО^©^

ag 8 g I g и $ $; ^ГО;с1хФт2тго2 2 Ф т tn h Ф

T

CQ 2

^НоФфф-ПТС

-.^ёОосхкгофго

О ГО^1_ОГОЧФОТ Стт^оохчстоат

112.Ш5>)ОК ' го ' x i

OropT^¥TT^.pxgoh §хФфОйффттФфФтУ |Х^ЧШ

§-!^8^й§х

з^а| 2 5 §”O^™i^ l*8g||=|5§i°|g о^оотф^ти!— 5 >^ о ^

§ £ x ° о 3 | a^ >,§ Ф© h SsH"‘igo^|Po®n allHOi^Hl^ ЙИМ1Н|Ы> -

^1 !^|if i О Is 2 ii ^agB|o

9- ГО го ГО -О.СЙриоОЯЮЯ ффнш^50тст£070Ц О-ОГО^^ТФОГО Счтго^готот*

ФГО^^аГО^ ° а к ° £

2 2

ф

Я gg^oSg^a о я i ° 8 ® Фт отФт£

s О 2 Т Ф

rog'sO-dOo^g

°тФ§тФ?2^ 8£^2§”^а ^Ого2ФЯо5ш OqsroOa£o

O.S ><о

6 ф § 00 6 S Р S 2 ОФ § OS

Т- ГО О. щ ■ ГО Т о ¥ о о 5 Я ОТ

.о, ш s с го ° ф

ф

5 с

ф О g g I С 5 ” Ф Ф 5 ° о S Ф

3 о zr о X оо т =г с

X О § I а

фН

20 2 Я

ф

S

5 2 5 ГО Ч i с; о Ф 5 го

d | ф го о ф s S 5 ф X о о

- о

ф ф ф

ого 5

т S >S 3 ф 5 ш Ф S ф о ф ф Ж

q q н s ФрО-В-фЗ^-фФ Ф Ф

ч

ф

2 ogS-noooo^^o o h ГО to я Ц го

tQ-OTiP^i^ i

Т ф .О.

т О

ф

d ro-p4o roroshro^.ros

Н

ГОеГХОЛ^О^_гО5тО2

о ~ О го

Е l-A"TOT-OTS4o2To^,so o [n

а орф^^ого^ффф^Ого-ФОоОн-0 2 У m т s tomroXmrotrmdimdtooci

СО CD 3 о s о • • • • •

ч о о А

s о.© о

х о

ф

о

ф

с 5

о о А ©

S X о

т т го 2

ф ф х 5 5

Ф g о 2 ф

о а я

ф

s х g

° a«о о

СО О tn X т

о о tn ф О. С ф ш ф ф ф ш ф ш ф ф ф с; ш Ф

ф

3

ш ф X ф ш X ф С[ ф ф ш ф Q. го" 00 го Мы считаем, что иные обращения в третейский суд по жилищным делам невозможны.