Три режима развития малой суббури 20 ноября 2003 г

Автор: Караваев Ю.А., Мишин В.М., Мишин В.В., Шаповалова А.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 19, 2011 года.

Бесплатный доступ

По данным для первой фазы суббури получены коэффициенты линейной связи магнитного потока долей хвоста Ψ с параметрами солнечного ветра - с электрическим полем E m и динамическим давлением P d. Описаны наблюдаемые в ходе суббури последовательности основных процессов суббури: MR1 (пересоединение в замкнутом хвосте), CD/SCW (образование разрыва тока хвоста и продольных токов токового клина) и MR2 (пересоединение в долях хвоста). Сделан вывод, что псевдобрейкапы развиваются на загрузочной стадии суббури в различных режимах: один тип псевдобрейкапов начинается в дальнем хвосте и распространяется к Земле, другой начинается в среднем хвосте, третий почти одновременно охватывает фрагментарно весь объем хвоста. Подтверждено, что основная мощность на фазе расширения суббури выделяется в ближнем хвосте, где образуются CD и SCW. На фазе расширения суббури (EP) выделены два последовательных интервала EP1 и EP2. Найдено, что в интервале EP1 скачком ускоряется развитие MR1, а через несколько минут наблюдается второй скачок - развитие MR2. Обоснован вывод, что в ходе EP процессы MR1/MR2 развиваются совместно: сначала в ближней, затем в средней и дальней долях хвоста.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103452

IDR: 142103452 | УДК: 523.9,

Текст научной статьи Три режима развития малой суббури 20 ноября 2003 г

-

[2] Малую суббурю в кратковременном начальном интервале супербури 20.11.2003 г. исследовали Мишин и др. [2007]. Обзор работ по теме «малые суббури» выполнен в статье [Petruкovich et al., 2000] (см. также ссылки там). В настоящей статье рассматриваются две задачи.

-

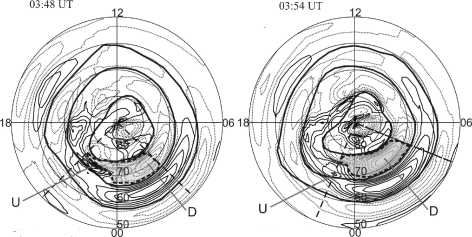

[3] Одна из них связана с изучением динамики открытого магнитного потока долей хвоста (Ψ) в ходе суббурь. Известно, что Ψ состоит из двух слагаемых сопоставимой величины, Ψ=Ψ 1 +Ψ 0 , где Ψ 0 – магнитный поток перед суббурей, а Ψ 1 растет в ходе фазы роста суббури и уменьшается после начала активной фазы substorm onset. Поступающий в магнитосферу поток электромагнитной энергии (поток Пойнтинга) есть ε′=constΨ 1 2 V sw, т. е. колебания Ψ определяют энергетику магнитосферных возмущений [Gonzalez, Mozer, 1974; Akasofu, 1981; Mishin, Falthammar, 1998]. В связи с этим зависимости Ψ 1 от индекса АЕ , динамического давления P d солнечного ветра (СВ) и электрического поля СВ E m исследовались в серии работ [Kamide et al., 1977; Nakai, Kamide, 1991; Petrinec, Russell, 1996; Shukhtina et al., 2004; 2005; Milan et al., 2007, 2008; DeJong et al., 2007; Lopez, 2009]. Однако оценки Ψ 0 , полученные разными авторами, и сделанные ими выводы о характере изменений Ψ 1 в ходе рассмотренных суббурь различаются даже качественно [Stern, Alekseev, 1988; Troshichev, Nishida, 1992; Newell et al., 1997, 2001; Mishin et al., 1997, 2001]. Так, например, в работе [Mishin, Karavaev, 2011] авторы обнаружили, что значение Ψ 0 уменьшается в ходе возмущения и возникающая разность ∆Ψ 0 увеличивает значения

Ψ1 и ε′ в разы. В работах [Shukhtina et al., 2004, 2005] получено регрессионное уравнение вида

Ψmax=0.87+0.12Em, где Ψmax (в ГВб) – значения Ψ в 6-минутном интервале перед substorm onset. Это полуэмпирическое уравнение предполагает Ψ0=0.87 ГВб и линейную (без насыщения) зависимость Ψmax от Em при Em≤5 мВ/м. В [Shukhtina et al., 2004, 2005] обнаружено также, что зависимость Ψmax от Pd пренебрежимо мала. В то же время данные статей [Newell et al., 1997; Mishin et al., 1997, 2001; Milan et al., 2007; DeJong et al., 2007] позволяют предполагать, что наблюдаемое характерное значение Ψ0 в разы меньше, чем 0.87 ГВб, а также что функция Ψ(Em) различна на разных фазах суббури, существенно нелинейна и значения Ψ1 увеличиваются с ростом Pd в несколько раз. Дополнительные аргументы в пользу данных предположений можно найти, например, в статьях [Lyons et al., 2005; Hubert et al., 2006].

В целом изложенные выше результаты содержат противоречия и нуждаются в дополнении и переосмыслении.

-

[4] Вторая задача связана с дебатами вокруг сценариев суббури inside out (IO) [Lui, 1991, 1996, 2000, 2001, 2008, 2009] и outside in (OI) [Baker et al., 1996, 2002; Angelopoulos et al., 2008]. В обоих сценариях основную роль играют магнитное пересоединение (MR, magnetic reconneсtion) и разрыв тока (CD, current disruption) в плазменном слое ближнего хвоста, ведущий к образованию пары продольных токов токового клина суббури (SCW, substorm current wedge). Однако процессы MR и CD/SCW находятся

в одной причинно-следственной последовательности в сценарии IO и в противоположной в сценарии OI. Это кажущееся противоречие сохраняется в литературе десятки лет, хотя наблюдения и результаты моделирования свидетельствуют, что в действительности реализуются различные комбинации обоих сценариев [Lui, 1991, 2000, 2001; Ohtani, 2004]. Одна из комбинаций сценариев IO и OI предложена также в работах [Pu et al., 1997, 2010; Mishin et al., 2010]. Проверка и развитие этих выводов являются второй задачей.

2. База данных. Дополненная модель Ииджимы и Потемры. Проблема

Т0.

Таймирование суббури

В следующем разделе описаны использованная база данных и таймирование суббури. В разделе 3 – наблюдаемые зависимости Т1( t ) и скрытые зависимости Ф1 от E m и P d. В разделе 4 описаны изменения интенсивности CD/SCW и последовательность других основных процессов суббури, включая пересо-единение в замкнутом хвосте (MR1) и в долях хвоста (MR2).

-

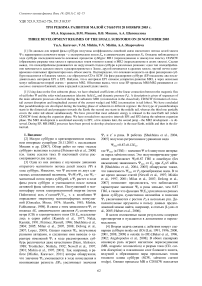

[5] Мы исследовали суббурю 20.11.2003 г., используя измерения параметров СВ на КА WIND [ http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/cdaweb/sp_phys/ ], индексы АЕ и SYM - H [ http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/wdc/Sec3.html ] и данные 115 наземных магнитометров на геомагнитных широтах Ф>40°, обработанные с помощью техники инверсии магнитограмм (ТИМ) [Mishin, 1990; Kamide, Baumjo-hann, 1994; Mishin et al., 2001]. Поле геомагнитных вариаций было определено как разность между возмущенным магнитным полем, измеряемым во время исследуемой суббури, и магнитным полем спокойного дня 20.11.2003 г. (02:00–03:00 UT). Основой исследования служили карты распределения в полярной ионосфере плотности продольных токов (ПТ), полученные в рамках ТИМ (рис. 1). На карте ПТ (рис. 1) тонкими пунктирными линиями обозначены изолинии плотности втекающего ПТ, сплошными линиями – изолинии вытекающего тока, толстыми сплошными линиями показаны границы трех зон Ииджимы и Потемры (зоны ИП).

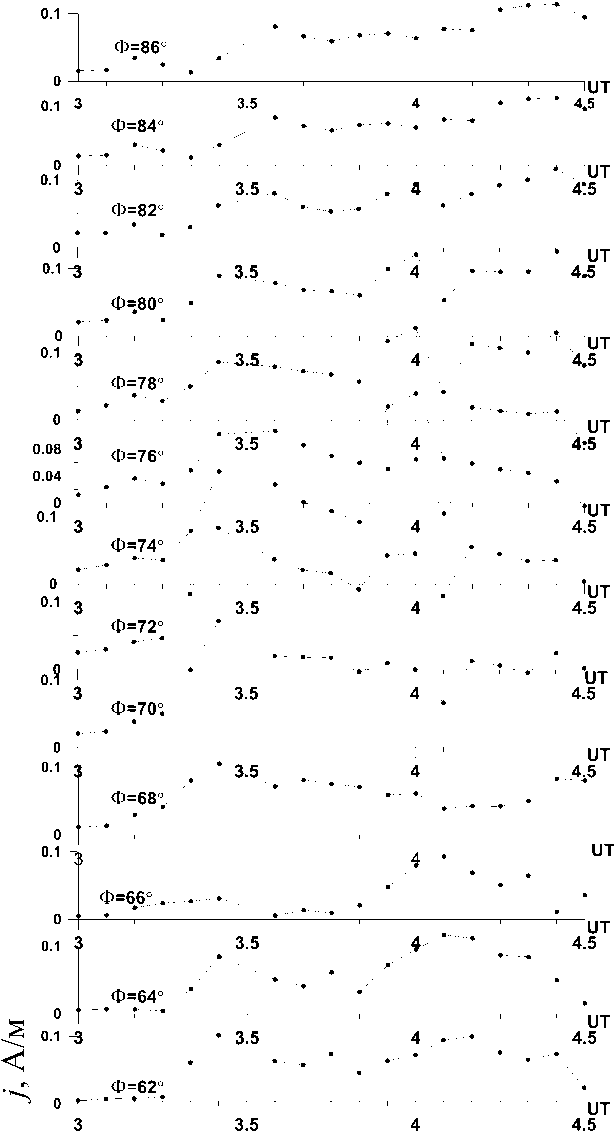

-

[6] Метод определения границ учитывает оригинальные определения зон ИП [Potemra, 1994] и содержит необходимые дополнения. Алгоритм в целом включает следующие три критерия [Mishin et al., 2011]:

-

1. Граница зоны R0 должна совпадать с высокоширотной границей зоны R1 ПТ, втекающего в утреннем секторе, и вытекающего ПТ в вечернем секторе .

-

2. Термины «утренний» и «вечерний» условны, так как наблюдаемая граница обычно разделяет два участка зоны R1, на каждом из которых преобладает ПТ одного знака, но имеют место также малые включения ПТ противоположного знака . Учитывая этот известный факт, мы вводим в виде неравенства

20.11.2003 г.

-

3. Мы принимаем постулат, согласно которому ПТ зон 1 и 2 ИП создаются общим генератором и образуют одну электрическую цепь. Этот постулат был обоснован теоретически в работах [Siscoe et al., 1982; Cowley, 2000]. Опытные данные, полученные при исследовании отдельных событий (см. [Mishin et al., 2011] и ссылки там), подтверждают этот постулат и позволяют включить в эту цепь ПТ зоны 0. Соответствующий критерий имеет вид равенства I (R1)= I (R2)+ I (R0), которое должно выполняться отдельно в утреннем и вечернем секторе.

А=81/1 < 10 % условие, которое обеспечивает достаточно малые интенсивности и вероятности названных «загрязняющих» включений. В приведенном неравенстве I

57=0.075 мкА/м2 57=0.075 мкА/м2

Рис . 1. Распределение в ионосфере плотности продольных токов, рассчитанных с неоднородной проводимостью. Использована геомагнитная система координат: широта ( Ф> 50 ° ) и местное время. Изолинии показывают плотности втекающих (пунктирные линии) продольных токов, вытекающих (тонкие сплошные линии), границы трех зон Ииджимы и Потемры (сплошные жирные линии). Штриховыми линиями вдоль меридианов выделен шестичасовой сегмент. В зоне 1 ИП этого сегмента локализован токовый клин суббури.

есть полный втекающий или полный вытекающий ПТ рассматриваемой зоны ИП и 8 I - полный ПТ противоположного знака в той же зоне. Согласно этому определению, в каждой области втекающего или вытекающего ПТ может иметь место включение ПТ противоположного знака с интенсивностью 8 1 . Используя модель зон ИП, мы принимаем, что 8 1 -допустимая ошибка вычисленного значения I . В действительности эта «ошибка» включает в себя следы известных трендов спирального распределения плотности ПТ. Тренды неизбежны при описании наблюдаемых пространственных распределений ПТ на основе модели трех зон ИП [Weimer, 2001; Christiansen et al., 2002; Papitashvili et al., 2002]. Объяснение природы названных спиралей – важная отдельная задача, но она находится за рамками настоящей статьи.

Из практики применения изложенного алгоритма мы заключаем, что он обеспечивает характерное значение случайных погрешностей определения Т порядка 0.03 ГВб.

-

[7] На карте ПТ (см. рис. 1) выделен участок между двумя меридианами (показаны штриховыми линиями). Его размер вдоль геомагнитных параллелей ~6 ч MLT. Этот участок содержит зону 1 и пару ПТ. Один ПТ втекает на утренней, второй вытекает на вечерней стороне участка. ПТ отмечены на карте буквами U (upward) и D (downward). Три названные характеристики выделенного участка зоны 1 (пара ПТ в зоне 1, раздел Харанга вблизи центра, его фик-

сированный размер 6 ч MLT) соответствуют представлениям об азимутально локализованном токовом клине типичной суббури (SCW) [Lyons et al., 2005]. Мы отождествляем названный участок с областью SCW [McPherron et al., 1973]. Значения полного тока SCW определены с шагом 1–5 мин, и этот ток, обозначенный J CD , включен в набор основных параметров рассматриваемой суббури.

-

[8] По данным карт ПТ определены также значения ключевых параметров, которые последовательно приводятся ниже. Начнем с параметра Ψ.

В центре карты ПТ расположена зона 0 (полярная шапка, ПШ), ниже по широте – зона 1 и еще ниже – зона 2. Обозначив S площадь ПШ в ионосфере и приняв магнитное поле на этой площади B =0.55 Гс, получим магнитный поток доли хвоста Ψ= BS . Переменную часть Ψ, которая образуется при появлении южного ММП в начале суббури, обозначим Ψ1. Часть Ψ, существующая до начала суббури, – Ψ0. Поток Пойнтинга, поступающий в магнитосферу из СВ, есть ε′= const Ψ12 V sw [Gonzalez, Mozer, 1974; Akasofu, 1981; Mishin, Faltham-mar, 1998], полная мощность магнитосферного возмущения Q =κε′ , где κ≤1 на загрузочной фазе и κ>1 на фазе расширения (ЕР, expansion phase) [Mishin et al., 2001, 2011].

-

[9] Поскольку в рамках ТИМ используются не абсолютные значения измеряемого геомагнитного поля, а его переменная часть, отсчитываемая от невозмущенного уровня, у читателя могут возникнуть сомнения в надежности выходных данных ТИМ. В связи с этим отметим, что различные варианты ТИМ использовались десятки лет и на их основе сделана серия открытий и получен ряд важных результатов [Kamide, Baumjohann, 1994]. Карты плотности ПТ и распределения в ионосфере электрического потенциала, полученные по методике ТИМ, выдержали неоднократные сравнения с аналогами таких карт, полученными на основе независимых магнитных и электрических измерений на спутниках и радарах [Lu et al., 2001; Mishin et al., 1997, 2001; Foerster et al., 2006]. Сравнения показали, что исключение из электрического потенциала вклада эквивалентных и продольных токов, действующих в спокойное время, достаточно мало влияет на результаты анализа таких данных, полученных для суббурь и бурь, возможно, по причине того, что названные токи и электрическое поле усиливаются при переходе от спокойных к возмущенным условиям в разы, а в супербурях даже более чем на порядок, так что возникающие погрешности остаются в пределах допустимых ошибок анализа. Значения Ψ, полученные методом ТИМ и по измерениям на спутниках, совпадали в пределах 10–20 % по данным для суббурь (см. [Mishin et al., 1997] и ссылки там) и супербури 24.09.1998 г. [Mishin et al., 2007].

-

[10] Характерные значения Ψ=Ψ 0 при АЕ ≤150 нТл перед изолированной суббурей и в конце ее наблюдались в интервале (2–4)·108 Вб. При переходе от спокойных к возмущенным условиям значения Ψ увеличивались на фактор менее 3, а в супербурях – более чем в 4 раза [Mishin et al., 1997, 2000, 2001,

2007, 2010; Milan, 2007, 2008; Lopez et al., 2009]. Для рассматриваемой суббури, используя изложенный выше метод, мы нашли Ψ0=3.6·108 Вб и значение Ψ, достигнутое в конце фазы роста, Ψmax=5.6·108 Вб. Оба эти значения в разы отличаются от ожидаемых в рамках модели [Shukhtina et al., 2004, 2005].

-

[11] Возвратимся к рис. 1. На выделенном участке зоны 1 мы определили параметр J CD – интенсивность (полный ток) SCW. За J CD принималась интенсивность втекающего ПТ. Такое упрощающее предположение использовалось нами в многолетней практике. Известно, что значения полного втекающего и полного вытекающего тока в каждой зоне Ииджимы и Потемры различаются, и это не случайные ошибки, а объяснимый факт [Мишин и др., 2011]. Упрощающее предположение могло внести некоторую ошибку в абсолютное значение J CD , но сохранило ожидаемую и наблюдаемую положительную корреляцию изменений параметров J CD , индекса АЕ и мощности суббури Q (рис. 2).

-

[12] Общий набор использованных нами параметров включает компоненты ММП B z , B y , P d , E m , Ψ, ε′, Q , J CD , а также индексы A Е , SYM - H . Первые четыре параметра – управляющие (внешние) параметры, остальные характеризуют отклики магнитосферы. Для расчета Q (в Вт) мы использовали уравнения

Q T =2 Q DR + Q i [Karavaev et al., 2009],

Q DR =2·1013(( SYM - H )/τ+δ( SYM - H )/δ t ),

где τ соответствует шкале [Gonzalez, 1989]

3. Зависимости Ψ(

E

m

) и Ψ(

P

d

)

Q i =(1.33·0.54· AE +1.8), в ГВт [Ostgaard et al., 2002].

Графики UT-хода названных параметров приведены на рис. 2. Эти данные позволяют таймировать рассматриваемое событие.

Штриховые линии на рис. 2 – границы трех выделенных фаз суббури. Можно видеть, что на первой фазе в интервале 03:00–03:14 UT значения модуля южного ММП, P d и Ψ, ε′, Q растут, хотя значения AE и модуля SYM - H почти не увеличиваются. Эти факты – достаточные признаки ожидаемого загрузочного режима. На следующей фазе монотонный рост B s ММП и Ψ 1 прекращается, но скорость роста АЕ резко усиливается и начинается рост SYM - H , что служит признаками ожидаемого начала роста уровня возмущенности. Поскольку substorm onsets не наблюдаются на этой фазе, мы называем ее фазой псевдобрейкапов (см. [Mishin et al., 2001] и ссылки там). С началом третьей выделенной фазы – expansion phase – режим снова изменяется: значения Ψ 1 и ε′ быстро падают, но достигнутый уровень и даже рост мощности возмущения Q и АЕ -индекса сохраняются.

-

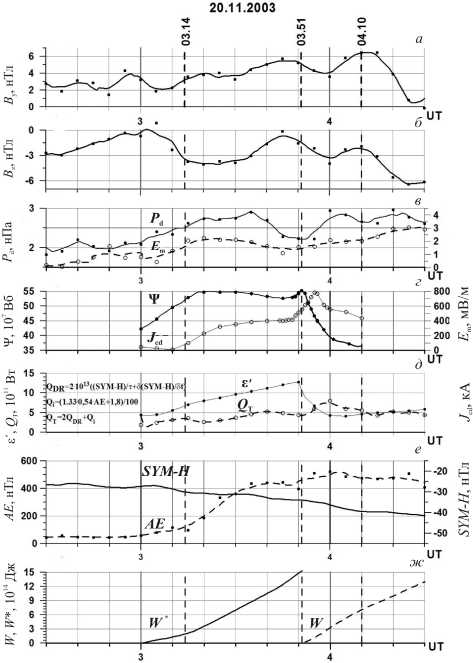

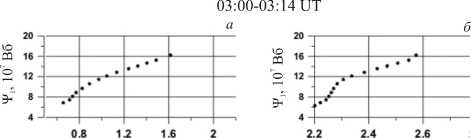

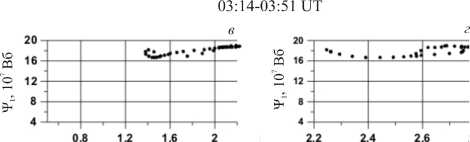

[13] На рис. 3, дополняющем рис. 2, наблюдаемые изменения Ψ1 показаны отдельно для каждой из трех фаз суббури.

Наблюдаемые (кажущиеся) изменения Ψ1( E m) и Ψ1( P d) в ходе первой фазы показаны на рис. 3, а и б . Как было отмечено, видна преобладающая тенденция – рост Ψ1 при увеличении E m и P d. На второй фазе (рис. 3, в , г ) тренд роста Ψ1 исчезает.

Рис . 2. Графики параметров солнечного ветра: B y ММП ( a ); B z ММП ( б ); динамическое давление P d и электрическое поле E m ( в ); открытый магнитный поток долей хвоста Ψ и интенсивность токового клина суббури J cd ( г ); поток Пойнтинга ε ' и полная мощность возмущения Q T ( д ); SYM - H - и AE -индексы ( е ); запасенная и потребляемая энергии W * и W соответственно ( ж ).

Далее на фазе расширения основным становится разгрузочный процесс : значения Ψ 1 быстро уменьшаются (рис. 3, д , е ). Таким образом, данные рис. 3, a – е согласуются с результатами таймирования, полученными на основе рис. 2. Однако одна и та же функция Ψ 1 (UT) представлена на рис. 3, a – е без разделения этой функции двух переменных E m и P d на соответствующие независимые части Ψ 1 ΄( E m ) и Ψ 1 ˝( P d ).

-

[14] В связи с этим мы использовали уравнение

Ψ 1 ( t )= A 1 E m ( t –τ)+ A 2 P d ( t –τ), (1)

где Ψ 1 ( t ) описывает наблюдаемую зависимость Ψ 1 от UT, а два слагаемых правой части – вычисляемые (скрытые) зависимости Ψ 1 * от E m и P d . В уравнении (1) τ – время запаздывания откликов Ψ 1 * на E m и P d , а коэффициенты А 1 и А 2 получены отдельно для каждой фазы суббури, т. е. имеют смысл средних для каждой фазы производных ∂Ψ/∂ E m и ∂Ψ/∂ P d . Чтобы определить τ (время максимума коэффициента кросскорреляции) и решить систему (1) относительно названных коэффициентов, использовались значения E m и P d , сглаженные окном 5 мин.

Была получена таблица, которая содержит коэффициенты кросскорреляции пар переменных (Ψ, Em) и (Ψ, Pd), значения τ (в мин), значения σ – вероятные ошибки вычисленных K – и количество использованных точек измерения отдельно для каждой фазы суббури. Статистика мала, таблица представляет лишь одно событие, и не доказано, что левая часть (1) контролируется только внешними параметрами Еm и Pd, поэтому выводы следует делать с осторожностью. Тем не менее мы дадим ряд выводов, некоторые из них могут быть полезны в будущем.

-

1. Отмечены различные значения времени запаздывания τ: 0–1 мин, 8 мин, 10 мин.

-

2. Коэффициент кросскорреляции K становится отрицательным при переходе к фазе EP, как это наблюдается в типичных изолированных суббурях [Rostoker, 1983; Lyons, 1997].

-

3. Значения коэффициента K статистически значимы, несмотря на малый объем выборки.

-

[15] Как было отмечено, коэффициенты А 1 и А 2 уравнения (1) имеют смысл средних производных ∂Ψ/∂ E m и ∂Ψ/∂ P d для каждой фазы. C использованием значений τ из таблицы коэффициенты А 1 и А 2 были вычислены с помощью итерационного метода уменьшающихся вкладов [Mishin, 1990 и ссылки там]. Этот метод обеспечивает решение плохо обусловленной системы линейных алгебраических уравнений типа (1). В левой части каждого такого «условного уравнения» – измеряемые значения Y управляемого параметра Yi , где i – номер измерения. В правой части – сумма слагаемых вида A i , k Х i , k , где k – номер одного из предполагаемых и измеряемых управляющих параметров X . Другими словами, левая часть уравнения (1) – аппроксимируемая функция Y , а правая часть – ряд аппроксимирующих функций Х k с неизвестными коэффициентами. Как правило, реальный набор (спектр) аппроксимирующих функций превышает возможности исследования, поэтому на первом этапе выбираются основные из известных Х k и выполняется множество измерений, обеспечивая условие i >> k . Итерационный процесс позволяет не только вычислить значения коэффициентов А k , но и выбрать в ходе решения оптимальный спектр аппроксимирующих функций Х k . При этом в ходе решения из правой части (1) удаляются те аппроксимирующие функции, которые не позволяют обеспечить заданную точность аппроксимации левой части (1) и минимизацию погрешностей вычисления остающихся коэффициентов А k . Такая оптимизация необходима, поскольку все используемые измеряемые параметры содержат ошибки, которые неизбежно ограничивают длину аппроксимирующего ряда. Опыт показывает, что без изложенной оптимизации ошибки вычисленных значений Y часто превышают их измеренные значения в разы и на порядки величины. Примеры из практики аналитического представления потенциала геомагнитного (постоянного и переменного) поля приведены в [Mishin, 1990]. В нашем случае выбранный оптимальный спектр функций, аппроксимирующих функцию Ψ( t ), состоит из функций E m ( t ) и P d ( t ).

Мы принимали E m (мВ/м) = V sw ( B x 2+ B y 2)1/2sin3θ/2 [Shukhtina et al., 2004].

-

[16] Был также опробован вариант системы (1), в которой начальный ряд функций в правой части (1) содержал три функции : E m, P d и AE . Решая систему (1) и варьируя при этом задаваемую (требуемую) точность

03:51-04:10 UT

Рис . 3. Функция Ψ 1 двух переменных E m и P d, представленная по данным наблюдений отдельно для каждой из трех фаз суббури: Ψ 1( E m) ( a , в , д ) и Ψ 1( P d) ( б , г , е ).

Параметры кросскорреляции пар переменных ( Ψ , E m) и ( Ψ , P d)

|

UT |

03:00–03:14 |

03:14–03:51 |

03:51–04:10 |

|

Ψ 1 : E m |

|||

|

Число точек |

16 |

38 |

20 |

|

τ, мин |

0 |

1 |

10 |

|

K (Cr_cor) |

0.77 |

0.89 |

–0.94 |

|

σ K |

0.1 |

0.034 |

0.039 |

|

Ψ*=3.74 E m ( t –0)+3.75 P d ( t –8) |

Ψ*=2.023 P d ( t =0), A 1 =0 |

||

|

Ψ*=6.75 P d ( t –1), A 1 =0 |

|||

|

Ψ 1 : P d |

|||

|

Число точек |

14 |

36 |

20 |

|

τ, мин |

8 |

1 |

0 |

|

K (Cr_cor) |

0.95 |

0.89 |

–0.81 |

|

σ K |

0.033 |

0.034 |

0.075 |

Примечание: K – коэффициент кросскорреляции, входные данные получены с шагом 1–5 мин.

коэффициентов и левой части, мы нашли, что функции E m и AE линейно зависимы, так что коэффициенты A 1 при E m и A 3 при АЕ были близки нулю или исключали друг друга. Поэтому ниже используется вариант правой части (1) с функциями E m и P d .

-

[17] Вычисления выполнены для каждой фазы суббури отдельно . В результате получены следующие регрессионные уравнения:

для первой фазы

Ψ 1 *= A 1 E m ( t –τ)+ A 2 P d ( t –τ)=

=3.74 E m ( t –0)+3.75 P d ( t –8); (2) для второй фазы

Ψ1*=A1Em(t–τ)+A2Pd(t–τ)=6.75Pd(t–1), [A1=0]. (3) Здесь в круглых скобках при переменных Em и Pd стоит время t и τ (в мин), соответствующее наибольшим значениям коэффициента K из таблицы. Было получено также уравнение Ψ*=2.023Pd(t–0), [A1=0] для третьей фазы, но оно не обсуждается, так как на этой фазе основной ожидаемый вклад в Ψ обусловлен механизмом неустойчивости, не учтенной в уравнениях (1).

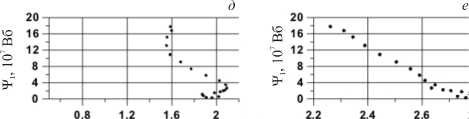

На основе уравнений (2)–(3) построены графики функций Ψ 1 *( E m )= А 1 E m и Ψ* 2 ( P d )= A 2 P d , показанные на рис. 4, в . На рис. 4, б даны графики наблюдавшихся Ψ и вычисленных значений Ψ*=Ψ*1+Ψ*2. Для удобства читателя на рис. 4, а приведены повторно графики функций E m ( t ) и P d ( t ). На основе рис. 4 можно сделать следующие выводы:

-

1. Вычисленные значения Ψ* (рис. 4, б , в ) удовлетворительно согласуются с наблюдаемыми на фазах роста и псевдобрейкапов.

-

2. Для фазы роста найдены оценки размаха изменений значений Ψ* 1 и E m : ∆Ψ* 1 =0.045 ГВб и ∆ E m =1.1 мВ/м (рис. 4, а , в ). Используя эти оценки, получаем отношение ∆Ψ* 1 /∆ E m ~0.04, что соответствует линейной зависимости Ψ от E m с угловым коэффициентом 0.04. Учитывая ошибки вычислений, принимая их оценки сверху равными δΨ=0.05 ГВб и δ E m =0.15 мВ/м и применяя фитинг, получим угловой коэффициент 0.25. Для сравнения: линейная функция, найденная в работе [Shukhtina et al., 2005], имеет вид Ψ=0.87+0.12 E m (в той же системе единиц). Таким образом, мы заключаем, что значение углового коэффициента зависимости Ψ от E m , рассчитанное для фазы роста рассматриваемой суббури, согласуется с полученным в работе [Shukhtina et al., 2005] в пределах неустранимых ошибок вычисления и измерения параметров Ψ и E m .

-

3. Не согласуются с уравнением Ψ=0.87+0.12 E m найденное нами значение Ψ 0 =0.36 ГВб и тот факт, что основной вклад в вычисленные и измеренные значения Ψ, представленные на рис. 4, вносит слагаемое Ψ 2 = A 2 P d .

-

4. Выводы 2 и 3 относятся к данным для первой фазы суббури. Мы предполагали, что на этой фазе основные управляющие параметры – внешние параметры E m и P d. Для фаз 2 и 3 такое предположение неправомерно, поэтому соответствующие данные не обсуждаются, хотя они приведены и, возможно, будут использованы в дальнейшем.

20.11.2003

-

4. Сценарий рассмотренной малой суббури

-

[18] Сценарий, опубликованный [Pu et al., 2010; Mishin et al., 2010] (см. введение), описывает последовательность основных процессов фазы расширения (EP) двух малых суббурь, произошедших 26.02.2008 г. Последовательность имеет вид

-

В целом приведенные результаты получены впервые, приближенным методом и как характеристики лишь одной рассмотренной суббури. Нужна проверка

Рис . 4. Графики E m(UT), P d(UT) ( a ); график потока

Ψ 1, найденного при помощи ТИМ, и график Ψ 1*= Ψ *( E m)+ Ψ *( P d) – скрытых зависимостей, найденных методом уменьшающихся вкладов ( б ); графики скрытых зависимостей Ψ *( E m) и Ψ *( P d) ( в ). Границы фаз обозначены штриховыми вертикальными линиями.

с использованием данных по другим событиям и с применением независимых методов.

MR1 (средний хвост)→

→CD/SCW (ближний хвост)→

→MR1/MR2 (от ближнего до дальнего хвоста). (4)

Здесь MR1 – магнитное пересоединение MR в замкнутом среднем хвосте, CD – частичное разрушение тока в плазменном слое хвоста, SCW – токовый клин суббури и MR2 – пересоединение в открытых долях хвоста. Будет использоваться также термин MRD (MR dayside) – пересоединение на дневной магнитопаузе.

С одной стороны, в последовательности (4) активную фазу инициирует процесс MR1 в среднем хвосте, что соответствует сценарию OI и выводам [Angelopoulos et al., 2008], сделанным по данным за 26.02.2008 г. на основе измерений спутников THEMIS. С другой стороны, авторы [Mishin et. al., 2010], используя дополнительные данные и подтвердив этот вывод, отметили также, что в ряде других исследованных ими суббурь признаки MR1 не наблюдались непосредственно перед началом EP, т. е. не наблюдались как признаки триггера EP. Таким образом, сценарий (5), а именно MR1 (дальний хвост)→CD/SCW (ближний хвост)→MR1/MR2 (от ближнего до дальнего хвоста), не является общим, как и сценарий OI в статье [Angelopoulos et al., 2009]. Ниже мы проверяем применимость сценария (6), т. е. MR1 (в отдельных частях всего объема замкнутого хво- ста)→CD/SCW (ближний хвост)→MR1/MR2 (от ближнего до дальнего хвоста), к суббуре 20.11.2003 г. и приводим дополненный вариант.

-

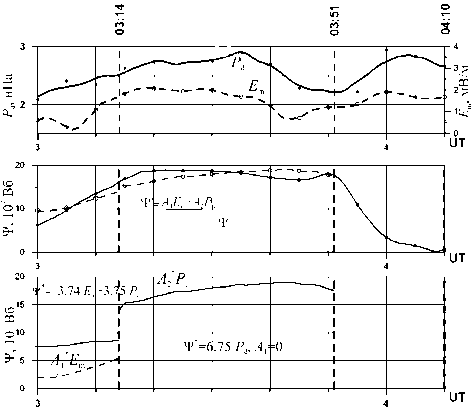

[19] Используются графики параметров J CD (интенсивность SCW), Ψ и индекса АЕ (см. рис. 2, г , е ). Можно видеть два основных факта. Первый – начало ускорения роста параметра J CD , интенсификация CD и SCW в 03:48 UT. Второй факт – начало быстрого спада Ψ – взрывное начало пересоединения MR2 магнитного потока долей хвоста в 03:51 UT. Начало MR2 опережает начало ускорения CD на 3 мин . Таким образом, по данным рис. 2, г , EP рассматриваемой суббури содержит качественно различные процессы: на фазе EP1 образуютcя CD/SCW, а на фазе EP2 на чинается и усиливается MR2 при сохранении или ус корении MR1 . Аналогичные выводы были сделаны по данным за 26.02.2008 г.

-

[20] Анализ совокупности данных ТИМ позволяет сделать дополнительные заключения, которые также были сделаны в [Mishin et al., 2010] по данным за 26.02.2008 г. Эти выводы поддерживаются данными рис . 2 настоящей статьи, согласно которым совместное развитие MR1/MR2 начинается в интервале 03:48–03:51 UT. На рис. 2, д видно, что одновременно начинает расти основная наблюдаемая мощность Q T. Эти выводы подтверждаются картами ПТ, свидетельствуя, что максимум QT сохраняется на основной площади SCW в пределах аврорального овала, т. е. в пределах ближнего хвоста (см. рис. 1).

-

[21] В упомянутой работе по графикам ε′ и Ψ для суббурь 26.02.2008 г. оценивался также вклад MR2 в наблюдаемую мощность Q T и энергию W , выделяемую в ходе EP2. Авторы заключили, что этот вклад – основной. Аналогичный вывод мы делаем по данным, представленным на рис. 2, г , д и ж , для рассматриваемой суббури. Таким образом, основную наблюдаемую энергию возмущения на фазе EP2 данной суббури , как и суббурь 26.02.2008 г ., обеспе чивал процесс MR2 – процесс пересоединения в от крытой части ближнего хвоста .

-

[22] Полученные результаты дополняют представления о границе замкнутых и открытых силовых линий (open-closed boundary, OCB) в интервале EP2. Как было отмечено, на этой фазе продолжается, даже ускоряется, расширение области J СD . Необходимо допустить, что эта область теперь расширяется как по оси Х, так и по оси Z. В любом случае граница объема, где сосуществуют MR1 и MR2, и проекция этого объема на 2D-ионосферу достигает ранее наблю даемой OCB, после чего MR2 продолжается в долях дальнего хвоста. Таким образом, OCB размывается на субфазе EP2 в ночной части аврорального овала.

-

[23] Дополнительно на рис. 5 показаны границы ПШ (границы R0), полученные изложенным выше методом в моменты T и T 0 рассматриваемой суббури. Значения Т – последовательные моменты времени, выбранные с шагом 1–5 мин в интервале от начала до конца суббури. Время Т 0 (см. рис. 5) принимает значения 0:03, 03:16, и 03:51 UT, соответствующие началам трех фаз суббури в интервалах 03:00–03:14, 03:14– 03:51 и 03:51–04:10 UT. Границы ПШ в моменты Т и Т 0 показаны сплошной и штриховой линиями соответственно. Область, заключенная между этими грани -

- Рис. 5. Динамика границ полярной шапки. Отмечены моменты Т0 вблизи начала фаз: T01=03:03 UT (фаза роста), T02=03:16 UT (первая активная фаза) и T03=03:51 UT (вторая активная фаза, expansion phase). Черным цветом окрашены области, в которых площадь полярной шапки уменьшается с переходом от T0 к Т, серым – в которых увеличивается.

цами, характеризует изменение площади ПШ и потока Ф при переходе от Т 0 к более позднему Т. Серая заливка обозначает, что площадь и Ф увеличиваются при названном переходе, черная - что Ф уменьшаются.

Можно видеть следующее:

-

1. Рост Ф преобладает на первой фазе и наблюдается в дневном/раннем утреннем секторе, т. е. основной процесс первой фазы, MRD, охватывал как околополуденные, так и ранние утренние, но не вечерние часы. Первый из этих двух фактов – ожидаемый, второй нетривиален и позволяет предполагать, что в отмеченной динамике Ф на первой фазе участвовали скорее высыпания электронов, чем протонов [Meurant et al., 2004].

-

2. На второй фазе рост Ф в дневном/утреннем секторе сохраняется, но добавляется уменьшение Ф (признак MR2) в дневном/послеполуденном секторе. Уменьшение Ф является одной из причин псевдобрей-капов. Одновременный рост и спад Ф ведут к тому, что на протяжении всей фазы псевдобрейкапов производная дФ/дt близка нулю (см. рис. 2, г ).

-

3. В ходе ЕР преобладает быстрый спад Ф, но дневную границу ПШ это следствие MR2 не затрагивает. С точностью до ошибок определения границы ПШ мы заключаем: процесс MR2 локализован

главным образом в позднем вечернем секторе MLT, хотя он виден также в ночные/утренние часы. Этот вывод был бы ожидаемым, если бы речь шла об MR вообще, а не об MR2, но картина расположения и расширения MR, представленная на рис. 5, остается нетривиальной, даже если использовать обозначение MR вместо MR2.

-

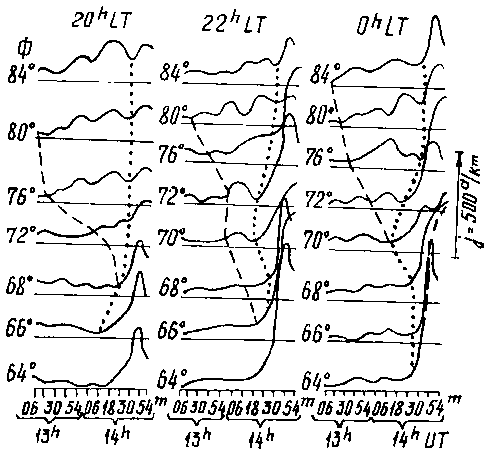

[24] Рассмотрим теперь доступную информацию об изменениях в ходе суббурь плотности эквивалентных ионосферных токов (EIC, equivalent ionospheric current) в ночном секторе высокоширотной области. Эта тема исследована, в частности, в работах [Oguti, 1969; Iijima, 1974; Базаржапов и др., 1979]. Как наиболее типичный пример на рис. 6 показаны изменения плотности EIC на трех меридианах MLT и геомагнитных широтах Ф=84-64° по данным для суббури 06.03.1979 г. (13:00–14:00 UT). Суббуря началась ~ 13:06 UT и продолжалась около трех часов. Штриховые и пунктирные линии на рисунке отмечают начала медленного и быстрого роста плотности EIC соответственно. Мы принимаем, что медленный рост соответствует началу псевдобрейкапа, быстрый – expansion onset. Такой подход позволяет увидеть, что псевдобрейкапы начи наются в околополюсной области и процесс распространяется в авроральный овал, где они триггери-руют expansion onset, который распространяется в обратном направлении к полюсу.

Описанная закономерность (см. выделенное) соответствует статистическим данным, приведенным названными выше авторами (см. § 24). Учитывая эту закономерность, мы принимаем концепцию, согласно которой псевдобрейкапы инициируются процессом MR1 и далее суббуря развивается как последовательность (4). Обобщая, мы приходим к выводу, что

Рис . 6. Изменение плотности эквивалентных токов в ходе суббури 6 марта 1976 г., 13:06–14:54 UT. Показаны геомагнитные широты и MLT. Штриховые и сплошные линии соединяют моменты начала роста плотности токов на различных широтах. Можно видеть распространение начала процесса роста из околополюсной области вниз по широте с возрастающей задержкой (сплошные линии) и из низкоширотной части аврорального овала вверх по широте (пунктирные линии).

суббури типа рассмотренного события 06.03.1979 г. развиваются согласно последовательности вида

MR1 (дальний хвост)→

→CD/SCW (ближний хвост)→

→MR1/MR2 (от ближнего до дальнего хвоста). (5)

Согласно (5), MR1 начинается не в среднем, а в дальнем хвосте. Спутники THEMIS, имеющие апогей на малых геоцентрических расстояниях в среднем хвосте, могли зарегистрировать не начало процесса MR1, а его продолжение в дальнем хвосте, хотя не исключено, что в суббурях 26.02.2008 г. это было именно начало.

-

[25] На рис. 7 представлены изменения плотности эквивалентных токов во время суббури 20.11.2003 г. Можно заметить, что в этом событии не видны описанные в предыдущем параграфе признаки начала MR1 в околополюсной области (см. рис. 6). Скорее похоже, что псевдобрейкапы начались более или менее одновременно в малых частях полярной шапки и аврорального овала, что соответствует последовательности вида

5. Обсуждение и выводы

MR1 (в отдельных частях всего объема замкнутого хвоста)→CD/SCW (ближний хвост)→

→MR1/MR2 (от ближнего до дальнего хвоста). (6)

-

[26] Итак, приведем основные результаты исследования суббури 20.11.2003 г.:

-

1. Описана линейная зависимость магнитного потока долей хвоста Ψ на первой фазе суббури от параметров солнечного ветра – электрического поля E m и динамического давления P d . Результаты поддерживают известный из литературы вывод, что в ходе ЕР процессы MR1/ MR2 развиваются совместно, и корректируют другие.

-

2. Описаны наблюдаемые в ходе суббури последовательности основных процессов суббури : MR1 (пересоединение в замкнутом хвосте), CD/SCW (образование разрыва тока хвоста и продольных токов токового клина) и MR2 (пересоединение в долях хвоста).

-

3. Сделан вывод, что псевдобрейкапы развиваются на загрузочной стадии различных суббурь в разных режимах: один тип псевдобрейкапов начинается в дальнем хвосте и распространяется к Земле, другой начинается в среднем хвосте, третий почти одновременно охватывает фрагментарно весь объем хвоста.

-

4. Подтверждено, что основная мощность на фазе расширения суббури выделяется в ближнем хвосте, где образуются CD/SCW.

-

5. На фазе расширения суббурь выделены два последовательные интервала EP1 и EP2. Найдено, что на интервале EP1 скачком ускоряется развитие MR1, а через несколько минут наблюдается второй скачок – развитие MR2.

-

6. Обоснован вывод, что в ходе EP процессы MR1/MR2 развиваются совместно : сначала в ближней, затем в средней и дальней долях хвоста.

20.11.2003 г.

Работа была поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках грантов РФФИ № 10-05-93168 Монг а и N11-05-0278–А. Мы благодарим руководителей проекта INTERMAGNET,

MLT=331°(=22h)

Рис . 7. Изменение плотности эквивалентных токов в ходе суббури 20 октября 2003 г., 15:00–20:00 UT. Указаны геомагнитные широты и MLT. Можно видеть, что псевдо-брейкапы начались более или менее одновременно в малых частях полярной шапки и аврорального овала.

World Data Center for Geomagnetism (WDC-2), Kyoto, за предоставленные индексы АЕ и SYM - H , и коллег, выславших нам входные данные ТИМ: D. McComas, Р. Lepping, К. Ogilvie, J. Stenberg и A. Lasarus (данные WIND); H. Gleisner (DMI, Дания), A. Viljanen (проекта IMAGE), K. Yumoto (проект 210), T. Iyemori (WDC-C2, Kyoto), J. Posch (проект MACCS), О.А. Тро-шичева (ААНИИ, Санкт-Петербург), Е.П. Харина (МЦД-Б), Б.М. Шевцова и А.В. Винницкого (ИКИР ДВО РАН), GIMA (Аляска), D. Milling (CANOPUS (CARISMA)), С.Ю. Хомутова (обсерватория «Новосибирск»), О.А. Кусонского (обсерватория Aрти). Мы благодарим также сотрудников команды ТИМ ИСЗФ СО РАН А.Д. Базаржапова, Т.И. Сайфуди-нову, Л.А. Сапронову, М.В. Толочко за плодотворные дискуссии и техническую поддержку.