Тридцать лет спустя

Автор: Янин В.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 219, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327946

IDR: 14327946

Текст статьи Тридцать лет спустя

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Открытие в Новгороде в 1951 г. берестяных грамот и ежегодное пополнение их фонда привело к тому, что к концу полевого сезона 2003 г. число новых текстов XI-XV вв. достигло 950. За это же время 90 берестяных документов было обнаружено при раскопках еще десяти древнерусских городов.

О научном значении этого нового источника написано немало. Сейчас мне хотелось бы остановиться лишь на одном аспекте его возможностей. До сих пор фундаментом основных наших знаний о средневековом прошлом Руси являются летописи. Древнейший летописный свод, сохранившийся до нашего времени, датируется концом ХШ столетия. В его основе лежат более ранние летописные источники, но в результате многократного редактирования они кое-что утратили из достоверного материала, а кое-что приобрели из материала недостоверного.

Однако следует обратить внимание еще на одну особенность летописей. Внимание летописцев всегда было избирательным. Их интересовали события неординарные: началась или кончилась война, умер князь, на святительской кафедре появился новый владыка, произошел губительный пожар, началась эпидемия или эпизоотия, неурожай вызвал голод и дороговизну, наблюдалось затмение солнца или явление кометы... Повседневность, хорошо известная отцам, дедам и прадедам, оставалась, как правило, за гранью внимания летописцев, - так же как и простые люди, не носившие высоких титулов. Листая страницы новгородских летописей, мы познакомимся с вереницами княжеских и епископских имен, узнаем, кто и в какое время был посадником или тысяцким, но лишь в исключительных случаях встретимся с человеком, не облеченным властью. А если и встретимся, то не узнаем, чьим он был сыном и внуком и чьим он стал отцом и дедом.

Между тем именно берестяные грамоты оказались таким источником, который содержит многие сотни имен неведомых прежде новгородских горожан и сельских жителей. Если грамота сохранилась полностью или от нее уцелела хотя бы начальная строка, то в ней, как правило, мы прочтем имя автора послания и его адресата. Однако и помимо адресной формулы текст берестяного документа часто называет имена других лиц, идет ли речь о ка-। ком-либо деловом или бытовом поручении к ним или же о взыскании с них । долгов. Коль скоро в настоящем очерке речь пойдет о находках на Троиц-। ком раскопе в Людином конце Новгорода, сразу замечу, что только в слоях XII в. на этом раскопе мы познакомились примерно с двумя сотнями жителей Новгорода того времени. Иногда берестяная грамота называет имена । известных из летописных рассказов лиц. Мы особо ценим такие документы: i они дают возможность подтвердить или уточнить датировку тех комплексов ((культурных напластований, построек, усадеб), из которых были извлечены, i Но чаще всего встречаются имена неизвестных ранее людей - бояр, ремесленников, дворовой челяди, простых горожан и крестьян. Находка каждого । берестяного документа всякий раз вызывает не только радость от прираще-। ния знаний отдаленного прошлого, но и сильный эмоциональный стресс от (сознания некоего происходящего на наших глазах “оживления”. Шестьсот i или восемьсот лет тому назад жил, радовался и горевал человек, имя которого еще помнили его внуки, а правнуки вряд ли могли знать, если оно не < было записано в семейные синодики. Спустя какое-то время ни одна душа на 1 планете уже не знала о его былом существовании. И вот сегодня мы читаем । написанное им или адресованное ему письмо и проникаем в его сиюминут-1ные заботы!

Стресс оказывается еще более сильным, когда, познакомившись однаж-j ды с таким человеком после его многовекового отсутствия в памяти челове-■чества, мы снова и снова находим адресованные ему или написанные им । письма. Но сначала мне следует рассказать коротко о Троицком раскопе, 1 где минувшим летом произошла одна из таких замечательных встреч.

Работы на этом раскопе, расположенном на Софийской стороне Новгорода поблизости от кремля (Детинца), ведутся уже 31 полевой сезон. Перво-। начально этот раскоп имел площадь 320 м2. С каждым годом по исчерпании । исследованного участка к нему прирезались новые, и сейчас изученная им । городская территория достигла 7200 м2. В границах раскопа обнаружены ‘многоярусные мостовые трех древних неоднократно упомянутых в летопи-t си улиц - Пробойной, Черницыной и Ярышевой. По сторонам этих улиц ис-сследованы раскрытые полностью или частично 15 средневековых усадеб, в । напластованиях которых наряду с сотнями тысяч древних предметов найде-> но около 400 берестяных грамот.

* * *

Начало работ на Троицком раскопе в 1973 г. ознаменовалось находкой (восьми берестяных грамот. Семь из них (№ 502-508) были обнаружены в (слоях рубежа Х11-Х1П вв. С грамоты № 502 началось наше долгое знакомст-(во с двумя выдающимися людьми средневекового Новгорода. Но сначала । нужно воспроизвести ее текст:

“От Мирелава к Олисьеви ко Грициноу. А тоу ти вънидьте Гавъко поло-(цанино. Прашаи его, кодь ти на господь витаеть. Ать ти видьло, како ти бы-;ло я Ивана ялъ, постави и пьрьдъ людьми, како ти взмоловить” (От Миро-'.слава к Олисею Гречину. Тут войдет Гавко-полочанин. Спроси у него, где он стоит на постое. Если он видел, как я Ивана арестовал, поставь его перед свидетелями, которых он назовет).

Перед нами, как это очевидно, записка, посланная одним из участников судебного разбирательства другому по делу некоего Ивана, арестованного Мирославом. Мирослав советует Олисею Гречину задать вопрос некоему жителю Полоцка Гавке, в котором можно предположить истца по этому делу. И характер судебного дела, и перспективы его исчерпания остались далеко за гранью этого текста. Единственное, что прояснилось достаточно быстро, - должностное положение автора и адресата записки. Оно сделалось несомненным после находки в 1982 г. берестяной грамоты № 603, обнаруженной в тех же напластованиях рубежа ХП-ХШ вв.:

“От Смолигу къ Грецинови и к Мирославоу. Вы ведаета, оже я тяже не добыле. Тяжя ваша. Нынеча жена моя заплатила 20 гривнъ, оже есть посо-улили Давыдови князю” (От Смолига к Гречину и к Мирославу. Вы знаете, что я тяжбы не выиграл. Тяжба ваша. Теперь жена моя заплатила 20 гривен, которые посулили князю Давыду) (Янин, Зализняк, 1986. С. 66, 67) .

Снова судебное дело, вершителями которого оказываются те же Мирослав и Гречин.

Историки древнерусского права давно уже выяснили, что в рассматриваемое время в Новгороде существовал только “сместной” (совместный) суд князя и посадника, которому подлежали любые конфликтные - и гражданские, и уголовные - дела. Формально главой такого суда был князь, утверждавший решение суда своей свинцовой печатью и получавший за это “печатную пошлину”, однако, согласно принятому еще в первой половине XII в. порядку, князь не имел права “кончать суд без посадника”, которому, таким образом, принадлежал не формальный, а действительный приоритет. Тем более что резиденция князя находилась в трех верстах от Новгорода на Городище, и его участие в разборе многочисленных мелких дел не было обязательным: он в сместном суде чаще всего бывал представлен княжеским доверенным лицом (“биричем”) из числа авторитетных новгородцев.

Если это так, то один из адресатов грамоты № 603 и участников переписки в грамоте № 502 был посадником, а другой биричем. Вопрос, “кто есть кто”, решается просто. В конце XII в. новгородским посадником был Ми-рошка (Мирослав) Несдинич, обладавший этой должностью с 1189 до смерти в 1204 г. Значит, в Олисее Гречине следует видеть бирича, княжеского представителя из числа знатных новгородцев.

Об Олисее Гречине нам довелось узнать очень много, поскольку в пределах Троицкого раскопа была полностью исследована принадлежавшая ему усадьба. Выяснилось, что он был сыном другого бирича - Петра (Петрока) Михалковича, действовавшего в середине ХП в., и, таким образом, наследовал эту должность. Олисей был священником, а в 1193 г. претендовал на должность новгородского епископа. Многочисленные адресованные ему грамоты раскрывают принадлежавший ему талант художника-иконописца (на его усадьбе обнаружены остатки иконописной мастерской). Он также расписывал храмы фресками, о чем летопись сообщила под 1196 г. Изучение связанных с ним материалов позволило прийти к выводу, что он был главой артели новгородских художников, создавших величайший фресковый ансамбль древней Руси в церкви Спаса Преображения на Нередице 1199 г. (Колчин, Хорошев, Янин, 1981).

Имена Мирослава и Олисея Гречина, таким образом, вырвались за пределы летописного рассказа. Их биографии пополнились сведениями берестяных грамот и многочисленных вещей, служивших им при жизни, сохранившихся в земле и ставших теперь достоянием науки. А что же Гавко-по-лочанин? И Иван, арестованный посадником Мирошкой Несдиничем? Стали ли известными подробности связанного с ними конфликта?

Этих подробностей довелось ждать ровно тридцать лет. Правда, еще в 1997 г. в слоях последней четверти XII в. на Троицком раскопе был найден обрывок берестяной грамоты, получивший номер 803. Начинался он словами: “Покланяние отъ Братиле къ За(виду?)... (Мьрь)тве ти Полотьске Д(...)”. Некий Братила сообщает, что в Полоцке умер какой-то человек, не-сохранившееся имя которого начинается на букву Д. Разумеется, никаких ассоциаций с грамотой № 502 тогда не возникло, кроме того, что автор письма Братила, подобно Гавке, каким-то образом связан с Полоцком.

И вот наступило лето 2003 г. В слоях рубежа ХП-ХШ вв. на Троицком раскопе, отметившем свое тридцатилетие, найдено десять берестяных документов. О трех из них надлежит рассказать подробно.

24 июня из земли была извлечена берестяная грамота № 934 - главная в сегодняшнем рассказе. Но ее прочитать и понять удобнее после ознакомления с двумя последующими находками...

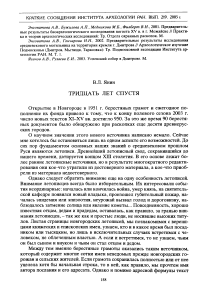

25 июня была найдена берестяная грамота № 935 (рис. 1): “У Фьдора 2. У Василя 10. У Фьдора 8. У Гавориле 4. У Сидора 4. У смьрьдо 4. У Соути-мира 10. У Гюрьгева старости 10. А у Бориса 5. У Грицина 4. У Якима 29. У Григе со Радятою 30”. На первый взгляд, мало интересный список то ли должников, то ли вкладчиков в какое-то общее дело. Однако привлекает внимание вторая часть документа, начинающаяся союзом “а” и включающая ряд имен, неоднократно промелькнувших в ранее найденных берестяных текстах. У Мирошки Несдинича, как об этом сообщает летопись, был сын Борис. Если в грамоте № 935 фигурирует не он, а какой-то другой Борис, то это имя встречено в грамотах № 581,671, 819 (и, возможно, 714, 806) Троицкого раскопа, найденных в напластованиях последней трети XII - первой четверти XIII в., что идентифицирует его как местного жителя. Гречин хорошо известен нам как житель исследуемого участка Новгорода. Яким -автор берестяной грамоты № 735, найденной на Троицком раскопе в слое второй половины XII в. Имя Радяты ассоциируется с Радятиной улицей, на которой расположена раскапываемая в 2003 г. усадьба. Имя Радята встречено в грамотах № 714, 719 и 806 XII в. на Троицком раскопе. Многие улицы средневекового Новгорода назывались по именам живших на них первопоселенцев. В этой связи уместно заметить, что Радятина улица в летописи впервые упоминается под 1211 (6719) г. (НПЛ, 1950. С. 52, 250; Арциховский, Янин, 1978. С. 96-99).

Если вторая часть документа этими именами прямо связана с той территорией, на которой уже тридцать лет ведутся раскопки, то перечень имен первой его части остается загадочным. Однако именно в этой первой части фигурирует некий “Гюргев староста”, под которым возможно понимать только церковного старосту Георгиевского храма.

В Новгороде существовали три Георгиевские церкви. Одна из них расположена в Неревском конце, другая - около Торга; обе они никак не связываются с усадьбами Троицкого раскопа. Но третья, находящаяся в Юрьевом монастыре и бывшая его соборным храмом, стала в 1204 г. местом почетного погребения Мирошки Несдинича. Не является ли грамота № 935 списком участников торжественного поминания умершего посадника и их вклада в этот поминальный обед? Даже если это предположение и не подтвердится, очевидно, что мы имеем дело с документом, происходящим из того же комплекса, что и другие грамоты, упоминающие Мирослава и Олисея Гречина.

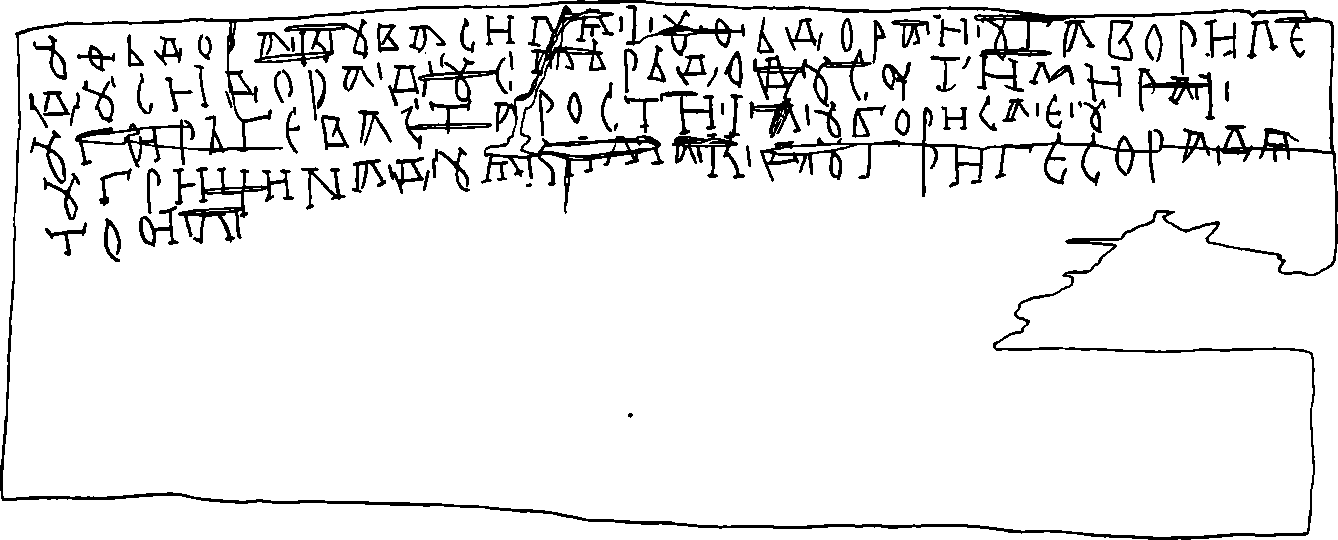

2 июля была найдена фрагментированная грамота № 936 (рис. 2) - начало письма:

“Оть Ивана къ Мирошеке же. То п(ерво)... вицахъ. А тое моне Лоуке...”. Несмотря на отвратительную сохранность текста, имеются основания догадаться, что автором письма, адресованного снова к посаднику Мирошке (“къ Мирошеке же”), является тот самый Иван, который фигурирует в грамоте № 502 как арестованный посадником. Основанием идентификации оказывается упоминание Луки. Человек, носящий такое имя и связанный с Ми-рошкой, упомянут в летописи под 1200 г. в рассказе о сражении новгородцев с литовцами. Среди погибших в этом сражении назван Лука “Мирошкинъ отрок” (НПЛ, 1950. С. 45, 239). “Отроком” в средневековом Новгороде называли судебного исполнителя. Само присутствие Луки в цитированном тексте связывает автора этого текста Ивана с неким судебным делом.

Следует заметить, что в том же сражении погиб еще один человек из числа известных нам жителей Людина конца - того его участка, на котором тридцать лет ведутся раскопки. Имеется в виду “Страшко серебреник весец” (НПЛ, 1950. С. 45, 239). В найденной в 1997 г. грамоте № 780 (небольшом обрывке) упомянуты “графья” (т.е. абрис будущей фресковой или иконной композиции) и имена мастеров, среди которых фигурирует Страшко. Как показали раскопки усадьбы Олисея Гречина, в его иконописной мастерской работали не только живописцы, но и мастера по производству серебряных иконных окладов.

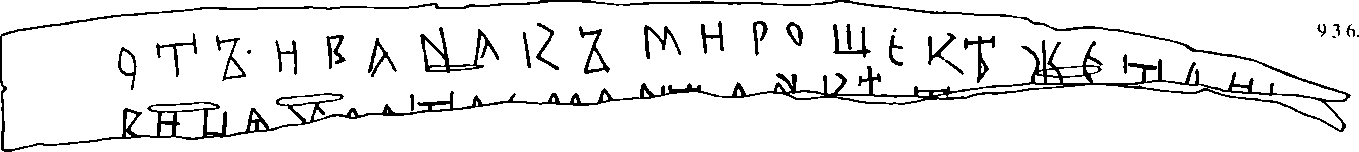

Зная подробности показаний грамоты № 936, мы можем вернуться к находке 24 июня. Вот текст берестяной грамоты № 934 (рис. 3):

“+От Дъмашеке къ Братиле. Иди око стоя во гьродъ. Выправило ти есмъ сыно съ Гавошею” (От Домашки к Братиле. Иди в город немедленно. Я уладил [дело] сына с Гавшей).

Два персонажа этой грамоты нам уже хорошо известны. Гавша — уменьшительное от Гавриила, Гаврилы — другой вариант такого же уменьшительного Гавка. Братила, как и Гавка (Гавша), — человек, каким-то образом связанный с Полоцком. Кто же названный здесь “сын”? Очевидно, что он сын связанного с Полоцком Братилы. Логично отождествить его с Иваном, который выступает ответчиком по делу, возбужденному Гавкой, и вынужден писать посаднику Мирошке, ссылаясь на его судебного исполнителя Луку.

9 3 5.

О 12 3 4 5 см l__i_______I_______।_______I_______।_______I_______।_______I_______।-------1

Н - 2003 ТР-ХШ-Б Пл. 7(-134). кв. 1642. №21.22 25 июня

Рис. 1. Берестяная грамота № 935. Прорись

КСИА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ ВЫП. 219. 2005 г.

0 12 3 4 5 см

H - 2003 ТР-ХШ-Б. нл. 7. гл. 133. kb. 1648. №92 2 июля

Рис. 2. Берестяная грамота № 936. Прорись

/^,^f ^ ^Zz^c^j^^ нАбнд. н^^^^Т^ГГЛП ГД ^б хГп РТП^аЗ^ГН^См^Т^^

0 1 2 3 4 5 см .......I I I I

Н - 2003

Тр. - XIV - вост, траншея Пл. 10 (ящ.), кв. 1788, № 5 24 июня

Рис. 3. Берестяная грамота № 934. Прорись

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 219.

о о

В этой связи любопытно будет выяснить положение автора грамоты № 934 Домашка. Почему этот человек имел возможность уладить конфликтное дело, рассматривавшееся в сместном суде князя и посадника? Его имя встретилось в грамоте № 657, найденной на Троицком раскопе в 1985 г. в слоях второй половины XII в., и в грамоте № 926, найденной там же в 2002 г. в слоях второй половины XII - начала XIII в. Наиболее значительна грамота № 657:

“+Покланяние от Пелаге ка Афимие. Сь святое дьля Варъвре вьверице твое въ городь от Домацка, а оу Жирослава соуть. А потоснися въ городъ. А святое Варъварь тьлица сторова ли” (Поклон от Пелаге Офимъе. Вот, деньги твои от Домачка для монастыря святой Варвары в городе, а лежат у Жирослава. Поспеши же в город. А телка святой Варвары здорова ли?) (Янин, Зализняк, 1993. С. 50, 51).

Монастырь святой Варвары находился в ближайшем соседстве с территорией, исследованной Троицким раскопом. Пелага (Пелагея) и Афимия (Офимья) - монахини, одна из которых (Пелагея) находится не в городе (Новгороде). Однако ей известно, у кого хранятся деньги, полученные от Домачка (Домашка) для Варварина монастыря. Очевидно, что Домашко был богатым и авторитетным человеком, к мнению которого могли уважительно прислушаться даже главные судьи Новгорода.

Домашко - уменьшительное от Домаслав, Доманег или Домажир. В слоях конца XII в. на Троицком раскопе в 1989 г. была найдена грамота № 705, написанная Домажиром (Янин, Зализняк, 1993. С. 95-98), а в 1991 г. - грамота № 726, адресованная Домажиру (Янин, Зализняк, 2000. С. 26, 27). Однако на Троицком раскопе во второй половине XII в. в грамотах встречены имена и Домаслава, и Доманега, и Домана, и любой из них мог бы быть Домаш-кой, а не только Домажир.

Так спустя тридцать лет мы узнали о благополучном завершении столь давнего судебного процесса.

Список литературы Тридцать лет спустя

- Арциховский А.В., Янин В.Л., 1978. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962-1976 гг.). М.

- Колчин Б.А., Хорошев А.С., Янин В.Л., 1981. Усадьба новгородского художника XII в. М.

- НПЛ, 1950: Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л.

- Янин В.Л., Зализняк А.А., 1986. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977-1983 гг.). М.

- Янин В.Л., Зализняк А.А., 1993. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984-1989 гг.). М.

- Янин В.Л., Зализняк А.А., 2000. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990-1996 гг.). М.