Трофическая связь парусника алкиноя (Lepidoptera, Papilionidae) и кирказона маньчжурского (Aristolochia mandshuriensis kom) в окрестностях заповедника «Уссурийский»

Автор: Сасова Л.Е., Демиденко Е.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение и растениеводство

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

На территории, прилегающей к восточной стороне Уссурийского заповедника и расположенной на землях учебно-опытного лесхоза Приморской сельскохозяйственной академии в окрестностях с. Каймановка, изучена многолетняя динамика временной популяции Atrophaneura алкиноя и его трофической связи с кормовым растением. Выявлено состояние численности временной популяции. Проведён анализ трофической связи алкиноя с кормовым растением.

Atrophaneura алкиной, кирказон маньчжурский, временная популяция, кормовое растение, уссурийский заповедник

Короткий адрес: https://sciup.org/14083613

IDR: 14083613 | УДК: 595.78

Текст научной статьи Трофическая связь парусника алкиноя (Lepidoptera, Papilionidae) и кирказона маньчжурского (Aristolochia mandshuriensis kom) в окрестностях заповедника «Уссурийский»

Введение. Семейство кирказоновые ( Aristolochiaceae Juss) насчитывает 7 родов и более 650 видов деревянистых лиан и многолетников, распространённых главным образом в тропиках и субтропиках обоих полушарий. В России, на Дальнем Востоке род кирказон ( Aristolochia L.) представлен двумя видами: кирказон маньчжурский ( Aristolochia mandshuriensis Kom ) и кирказон скрученный ( A.сontorta Bunge ) [16,18].

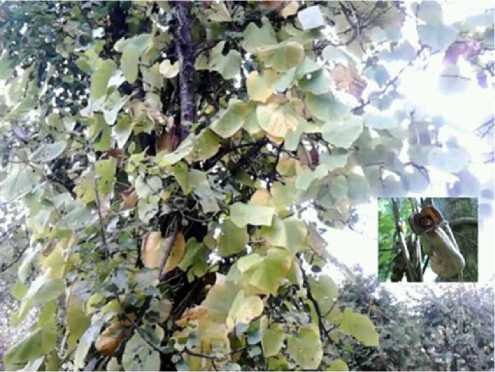

Кирказон маньчжурский следует считать одним из древних видов из входящих в состав современных смешанных лесов с пихтой цельнолистной, грабом сердцелистным, клёнами и другими обычными здесь видами [10]. Это вьющаяся, листопадная, деревянистая лиана, до 10–15 м длиной. Кора тёмно-серого цвета, имеет развитый пробковый слой. Молодые побеги ярко-зеленые, опушенные. Листья округло-сердцевидные, до 30 см в диаметре, сверху светло-зеленые, снизу сизые, пахнут камфарой. Цветки до 3 см длины, коричневые или кремово-коричневые. Плод – шестигранная цилиндрическая коробочка длиной до 10 см. Семена сердцевидно-треугольной формы, плоские, серовато-бурые. Цветет не ежегодно, плодоношение слабое. В природе встречается только на крайнем юге Приморья, в бассейнах правых притоков р. Раздольной, протекающих в Уссурийском районе и в окрестностях пос. Занадворовка (Хасанский район). За пределами страны – в Японии, Китае и Корее [16,18]. Внесён в Красную книгу РСФСР, Красную книгу Приморского края и Уссурийского района [7,13,14].

На протяжении последних десятилетий запасы этого редкого вида сокращаются, как из-за нарушения местообитаний, так и из-за сбора лиан как лекарственного сырья (используется в народной медицине) [1].

С этой реликтовой лианой тесно связан не менее древний представитель третичной фауны, относящийся к семейству Парусников (Papilionidae) – алкиной (Atrophaneuraalcinous (Klug, 1986)). Atrophaneura Алкиной является бабочкой из Палеарктической экозоны (Азия). Впервые описан в 1896 году (Klug). Длина передних крыльев 40–50 мм. У самцов крылья сверху черные, у самок пылевато-серые с черными жилками. На задних крыльях имеются подкраевые полулунные пятна, упорядоченные в ряд. Из-под крыльев более яркие. Хвостовидные выросты задних крыльев по величине примерно равны трети крыла. Распространение вида в условиях юго-запада Приморья лимитируется в первую очередь наличием кормового растения, кир-казона маньчжурского. При крайней локальности распространения бабочки в типичных местообитаниях этот вид нередок. На 10 км маршрута встречается 4–10 особей, на отдельных участках вдоль зарослей кирказона можно насчитать в количестве 15–20. Самки алкиноя откладывают яйца снизу молодых притенённых листьев кирказона, у основания или вершины центральной жилки листа. В одной кладке встречается от одного до 137

семи яиц. Сразу же после выхода из яйца гусеницы приступают к питанию. Гусеницы держатся преимущественно на нижней поверхности листовой пластинки. На одном листе кирказона обычно встречается не более двух–трёх гусениц. Гусеницы алкиноя весенней генерации окукливаются в кроне, на листьях кирказона или на соседних растениях, хотя их куколки были обнаружены также на стеблях кустарников и многолетних трав, растущих под пологом леса вблизи опушек [2, 4, 6, 9, 17].

Распространён в Китае, Японии и на Корейском п-ове. В России обитает на юго-западе Приморья. Внесён в Красную книгу РФ, Красную книгу Приморского края и Красную книгу Уссурийского района [5, 6, 14].

Несмотря на ряд работ, посвящённых изучению трофической связи алкиноя с кормовым растением его гусениц, наши исследования являются дополнением к ранее опубликованным работам в связи с возникшей временной популяцией алкиноя в охранной зоне заповедника «Уссурийский» [2,17,19].

Цель исследований . Изучение состояния популяции Atrophaneuraalcinous Klug и трофической связи гусениц алкиноя с Aristolochia mandshuriensis в окрестностях заповедника «Уссурийский».

Задачи исследований:

-

- провести анализ многолетних наблюдений за численностью алкиноя в стадии имаго на стационарном маршруте и сроками лёта;

-

- исследовать состояние кормовых растений и условий для восстановления стабильной популяции алкиноя.

Материалы и методы исследований . Материалом для данной работы послужили фенологические наблюдения с 1996 по 2013 г. Учёты бабочек проводили ежегодно, подекадно, преимущественно в солнечную погоду на территории, прилегающей к восточной стороне Уссурийского заповедника и расположенной на землях учебно-опытного лесхоза Приморской сельскохозяйственной академии в окрестностях с. Каймановка. Обследованная территория относится к поясу хвойно-широколиственных лесов и охватывает долинные и ильмово-широколиственные леса. В составе древостоя преобладает ильм долинный, ясень маньчжурский, встречается липа амурская, дуб монгольский. В подлеске растут жимолости Маака и Максимовича, смородина, рябинник, бересклет большекрылый. В травяном покрове растут лапчатки, щитовники, хвощ зимующий, осоки и др. [12].

Пищевую связь выявляли посредством сбора гусениц с лианы в период их питания, с последующим воспитанием до стадии имаго.

В основу учётов были положены общепринятые методы по учёту насекомых опылителей, реализованные и адаптированные к дневным чешуекрылым [8,11,12].

Выявление посадок кирказона в местах обитания популяции алкиноя проведено визуальным методом.

Статистическая обработка фенологических данных проводилась по методике Б.В. Добровольского и П.Ю. Малкова [3,11]. Построение графика выполняли с помощью Microsoft Office 2010.

Результаты исследований. Первые сведения о залётных особях алкиноя в Уссурийский заповедник отмечены в середине прошлого века. Об этом говорит тот факт, что в коллекции Биолого-почвенного института ДВО РАН хранится один экземпляр бабочки, отловленный 1.07.1961 г. Д.Г. Кононовым в Супутинском (ныне Уссурийском) заповеднике [15]. Возможно, это связано с проведением работ по созданию на территории Учебно-опытного лесхоза ПГСХА дендрария в начале 1960-х гг. с целью выращивания редких и исчезающих видов древесных пород, произрастающих на Дальнем Востоке, в том числе – кирказона маньчжурского. Семена и саженцы для осуществления этого проекта выписывались и привозились со всех уголков Дальнего Востока. Но в связи с отсутствием охраны посадки были практически уничтожены и более не проводились.

По нашим предположениям, залётные особи алкиноя в исследуемом районе появились с середины 90-х гг. прошлого столетия. Впервые разновозрастные гусеницы алкиноя собраны нами 17 августа 1995 г. (10 экз.) на лианах, использующихся в озеленении приусадебных участков с. Каймановка с целью воспитания их до стадии имаго. 28 августа этого же года отмечено первое окукливание гусениц более старших возрастов (3 экз.). В сентябре произошло окукливание оставшихся гусениц, которые в связи с отсутствием естественной кормовой базы были докормлены луносемянником даурским ( Menispermum dauricum DC.). Зимовка куколок проходила в естественных условиях, но дальнейшее развитие куколок до стадии имаго прекратилось. Причины, повлиявшие на их гибель, точно не определены. Однако можно предположить, что на жизнеспособность куколок могли повлиять факторы среды и в первую очередь – это температура и корм.

Первые встречи имаго алкиноя в данном местообитании нами были зафиксированы в 1996 г. и оставались практически регулярными на протяжении 18 лет (табл.).

Сроки лёта Atrophaneur aalcinous в окрестностях Уссурийского заповедника (с. Каймановка), 1996–2013 гг.

|

Год |

Весенняя генерация |

Летняя генерация |

||

|

1.05-30.06 |

1.07-31.08 |

|||

|

1996 |

16.05 |

- |

- |

- |

|

1997 |

- |

- |

- |

11.08 |

|

1998 |

- |

- |

- |

- |

|

1999 |

23.05 |

8.06 |

6.07 |

- |

|

2000 |

- |

- |

- |

- |

|

2001 |

- |

- |

24.07 |

- |

|

2002 |

- |

- |

30-31.07 |

1- 6.08 |

|

2003 |

- |

- |

- |

22.08 |

|

2004 |

- |

- |

23.07 |

- |

|

2005 |

- |

13, 20.06 |

- |

3.08 |

|

2006 |

- |

27.06 |

- |

- |

|

2007 |

- |

- |

- |

16.08 |

|

2008 |

- |

- |

- |

- |

|

2009 |

- |

- |

- |

13, 17, 24.08 |

|

2010 |

- |

- |

- |

- |

|

2011 |

- |

28.06 |

- |

8.08 |

|

2012 |

- |

20.06 |

- |

- |

|

2013 |

- |

- |

- |

9.08 |

|

Средняя дата |

12.06 |

5.08 |

||

Примечание: «-» – отсутствие бабочек на маршруте в день учёта.

В более ранний период, с начала 80-х до середины 90-х гг., бабочка, по результатам учётов (Diurna), отсутствовала.

Бабочки алкиноя в данном местообитании дают 1–2 генерации в год (рис. 1). Летают с середины мая (16.05.1996 г.) до конца июня (28.06.11 г.) и с начала июля (6.07.1999 г.) до конца августа (24.08.2009 г.).

Рис. 1. AtrophaneuraАлкиной (фото Брагиной Н.)

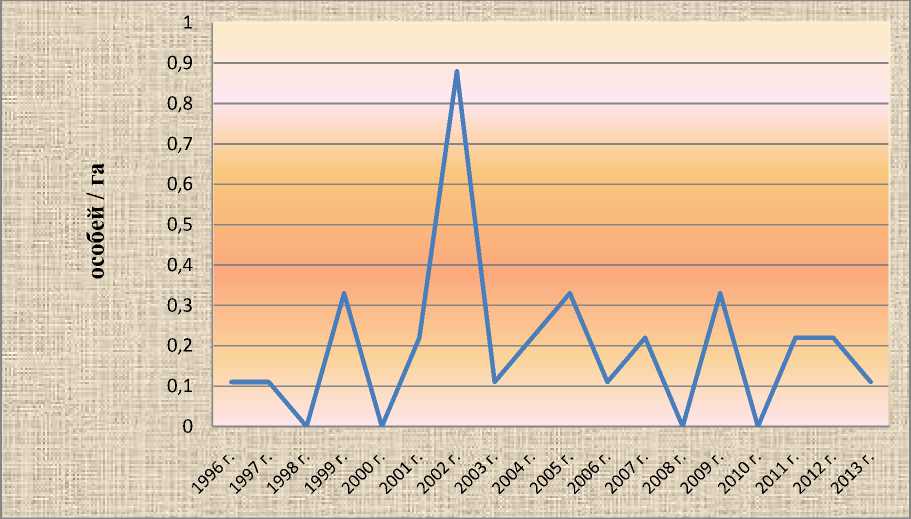

В связи с искусственным восстановлением популяции кирказона маньчжурского в исследуемом районе численность алкиноя остаётся на критически низком уровне (рис. 2). Максимальное количество бабочек, учтённых в дни массового лёта в 1996–2013 гг., достигало 0,88 особ/га (2002 г.), а в среднем за годы этого периода – 0,33 особ/га.

Рис.2. Динамика обилия Atrophaneura alcinous в окрестностях Уссурийского заповедника (с. Каймановка)

Там, где в искусственных посадках присутствует кирказон (Ботанический сад г. Владивостока, п-ов ДеФриза, с. Горнотаёжное, с. Каменушка и с. Каймановка), алкиной образует временные популяции (Бовсунов-ская, 2005; наши данные).

На питомнике ПГСХА кирказон маньчжурский был высажен в 90-х гг. XX в. В настоящий момент посадкам около 17 лет. Кирказон высаживался черенками и молодыми лианами. Из этого следует, что биологический возраст растений в данный момент может варьировать от 17 лет и выше. Отдельные лианы цветут и плодоносят с середины 90-х гг.

На территории, которая в прошлом имела статус дендрария, обнаружен единственный экземпляр взрослой лианы репродуктивного возраста и 7 лиан семенного происхождения в возрасте 1–3 лет.

Также этот вид растения произрастает в частных посадках с. Каймановка, из 5 успешно цветут и плодоносят 4 лианы (рис. 3). В искусственных посадках наблюдается хорошее семенное возобновление. Практически ежегодно вблизи материнских особей появляется большое количество всходов. Возможно, это обусловлено восстановлением популяции бабочки алкиноя, естественного опылителя аристолохии маньчжурской [9]. При питании гусеницы не повреждают цветки кирказона маньчжурского, и плоды формируются нормально, поэтому этот вид не оказывает какого-либо существенного влияния на состояние популяции кормового растения.

Рис. 3. Кирказон маньчжурский

Выводы

-

1. Численность временной популяции алкиноя в окрестностях Уссурийского заповедника, начиная с 1996 г., оставалась практически регулярной и в среднем за годы этого периода составляла 0,33 особ/га. В данном местообитании у бабочки преобладает летняя генерация.

-

2. Анализ трофической связи гусениц алкиноя требует дальнейших исследований и выявления факторов, оказывающих влияние на её полное развитие, в окрестностях заповедника.

-

3. Возможно, в дальнейшем практические работы по искусственному разведению кирказона маньчжурского на территории питомника Приморской государственной сельскохозяйственной академии смогут способствовать переходу образовавшейся временной популяции алкиноя в постоянную.