Трудности формирования самостоятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта

Автор: Владимиров Николай Михайлович, Доровских Игорь Геннадьевич, Арпентьева Мариям Равильевна, Лыженкова Рита Станиславовна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Статья в выпуске: 2 (93), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Значимой проблемой успешной инклюзии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выступает проблема их самостоятельности: многочисленные трудности, встающие на пути самоосуществления, связанные как с общими, так и с частными (особенности жизненной ситуации) ограничениями возможностей обучающихся. Принцип самостоятельности как один из важнейших для современных вузов привносит в педагогическую практику масштабные изменения, требующие системной, многоуровневой и направленной, в том числе психологической, работы со всеми участниками этой среды как субъектами собственной жизни. Данный принцип требует насыщения образования расширенными и углубленными программами обучения, повседневной и экстремальной физической подготовки, воспитания телесной культуры, а также телесно-психотерапевтическими занятиями, туризмом и спортивными соревнованиями. Кроме разнообразия видов и форм занятий физической культурой и спортом, нужно учитывать возрастные и половые аспекты, задающие целесообразность и значимость разных типов физической активности в образовательных программах различных уровней. Цель - изучить проблемы формирования и развития самостоятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта. Материалы и методы. Применялся системно-деятельностный и экзистенциально-гуманистический подход, представленный идеями и школами А. Маслоу и К. Роджерса. Основной метод исследования - теоретический анализ и синтез базовых трудностей формирования и развития самостоятельности обучающихся средствами физической культуры и спорта, контент-анализ результатов опроса 30 человек с ограниченными возможностями здоровья (22 девушки, 8 юношей в возрасте от 18 до 22 лет), студентов вузов Сургута, Ханты-Мансийска, Иркутска и Калуги. Новизна исследования заключается в попытке интегративного теоретического осмысления проблем формирования и развития самостоятельности обучающихся средствами физической культуры и спорта. Результаты и обсуждение. Выделены и раскрыты основные трудности формирования и развития самостоятельности студентов средствами физической культуры и спорта. Внешние и внутренние по отношению к обучающимся и образовательной ситуации трудности связаны с готовностью и способностью их к свободному, ответственному, инициативному освоению новых и развитию имеющихся компетенций. Описаны уровни самостоятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сфере занятий физической культурой и здоровьесберегающей активности в целом. Выводы. Системное осмысление трудностей и ресурсов (транс)формирования и развития личностной, учебно-профессиональной самостоятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта предполагает, что осуществляется целостный, масштабный процесс трансформации и обогащения представлений, переживаний и отношений сообщества, его отдельных групп и индивидов в отношении телесной / физической культуры и самостоятельности учебной и иных видов деятельности. Цель такой трансформации - увеличение числа самостоятельных людей, групп, организаций, выступающих как субъекты культуры, способные и стремящиеся к автономному, ответственному, активному, творческому (со)бытию.

Личностная самостоятельность, учебно-профессиональная самостоятельность, ограниченные возможности здоровья, физическая культура

Короткий адрес: https://sciup.org/149142871

IDR: 149142871 | УДК: 378.1+159.98+316.61 | DOI: 10.24412/1999-6241-2023-293-223-232

Текст научной статьи Трудности формирования самостоятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта

;

Мариям Равильевна Арпентьева 2, доктор психологических наук, доцент, академик Международной академии образования, член-корреспондент Российской академии естествознания, профессор Российской академии естествознания; ;

Nikolay M. Vladimirov 1, Candidate of Science in Pedagogy, Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of Physical Education, Exercise Therapy, Rehabilitation and Sports Medicine; ; Igor G. Dorovskikh 1, Candidate of Science in Pedagogy, Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of Physical Education, Physical Therapy Rehabilitation and Sports Medicine; ; Mariam R. Arpentieva 2, Doctor of Science in Psychology, Associate-Professor, Academician of the International Academy of Education, Corresponding Member of the Russian Academy of Natural History, Professor of the Russian Academy of Natural History; ;

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Ведущей проблемой в обеспечении и повышении успешности, качества инклюзивного образования в современном вузе выступает решение задач формирования и развития самостоятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ). Многочисленные трудности, встающие на пути развития и самоосуществления обучающихся с ОВЗ, связаны как с общими, так и с частными особенностями жизненной ситуации (в том числе вторичными и третичными дефектами, включая отсутствие, неразвитость или поврежденность тех или иных предметных и социальных способностей и компетенций). Эти ограничения часто приводят к развитию чувств неполноценности, беспомощности, изолированности.

Когда заходит речь о развитии как самоосу-ществлении, о полноценном функционировании и (само)совершенствовании человека, включая лиц с ОВЗ, то обнаруживается существенное различие обыденного и научного понимания данных понятий, стоящих за ними состояний и феноменов. Для повседневности полноценное функционирование отличается от неполноценного, так же как нормотипичное от ненормотипичного (инвалидность). Однако в психолого-педагогической науке есть и другая модель полноценности, которая предполагает, что человек в полной мере активизировал и развивает имеющиеся у него ресурсы (психологические, духовные, физические, социальные) даже в условиях инвалидизации (К. Роджерс и др.) [1; 2]. Она предполагает, что его бытие «организмически целостно» (А. Маслоу) [2; 3], и такая целостность — залог успешной, результативной компенсации любого дефекта, нарушения или отстава- ния в развитии человека или отдельных его функций, органов, их систем, развития и даже исцеления человека. Такой человек, в отличие от человека, ощущающего себя и ощущаемого другими как неполноценный, зависимый, нуждающийся во внешних «подпорках», на практике самостоятелен, свободен, опирается в решении проблем и изучении реальности на самого себя.

В жизни каждого человека, в том числе индивида с ограниченными возможностями, такого рода самостоятельность проявляется в личностной, межличностной и учебно-профессиональной сферах. Личностная самостоятельность — общее свойство человека как личности, проявляющее себя как способность и готовность автономно / независимо, ответственно и инициативно / свободно принимать и воплощать решения о собственной жизни, личностном становлении и развитии. Межличностная самостоятельность может быть определена как готовность и способность строить и развивать транспарентные и гармоничные отношения с другими людьми, инициативно и продуктивно преодолевая противоречия и конфликты, возникающие в таких отношениях. Учебную и профессиональную самостоятельность, на этапе обучения в вузе образующую единый комплекс учебно-профессиональной самостоятельности, также можно рассматривать как готовность и способность (или стремление и умение) автономно / независимо, ответственно и инициативно / свободно принимать и воплощать решения о процессах и результатах своей учебно-трудовой активности, профессиональном и карьерном становлении и развитии [4].

Самостоятельность как интегративное качество полноценно функционирующего, самоактуализирую-щегося и самореализующегося человека предполагает способность и готовность человека обнаруживать, каких именно знаний и умений ему недостает для решения жизненной задачи, для успеха, находить и осваивать недостающие компетенции, при необходимости совершенствуя их вместе с процессом и результатами своей учебно-профессиональной деятельности.

Источников для самостоятельности у индивида несколько. Важнейший из них связан с собственным опытом и опытом семейных учебных и трудовых отношений. Это опыт занятий физической культурой и спортом: «...физическая культура не только способствует и ориентирует человека на самосовершенствование, основой чего является такое качество, как самостоятельность, но и обеспечивает эти процессы ресурсами и средствами» [5, с. 79].

Физическая культура при этом является основой телесного здоровья человека, а также она тесно связана с его психологическим, социальным и нравственным здоровьем. Распространенное в повседневности представление о приоритетной значимости телесного здоровья имеет под собой весьма веские основания: теле- сное бытие ограничивает, структурирует, направляет бытие человека как «организмической целостности» (А. Маслоу) [2; 3]. Однако в научной практике это представление подвергается ряду уточнений: целостность бытия достигается при единстве телесных, психологических и иных функций. Единство обеспечивается наличием сформированной системы ценностей, культуры жизнедеятельности, включая культуру телеснофизического бытия.

Современная практика развития личностной и учебно-профессиональной самостоятельности студентов с ОВЗ средствами физической культуры и спорта весьма богата и разнообразна, как и сами спорт и физическая культура [6; 7]. В нее можно включить разные формы и форматы самостоятельной физкультурно-спортивной активности в контексте как обычных, аудиторных и домашних учебных занятий, так и «активных», альтернативных, дополнительных ситуаций. Не менее разнообразны существующие модели, направления, операционализирующие феномены самостоятельности, термины и определения, концепции и подходы к ее осмыслению [6; 8]. К ведущим феноменам самостоятельности можно отнести автономность, независимость, саморегуляцию, самореализацию и самоактуализацию, самоопределение, а также умения учить и учиться, быть самостоятельным в выборе форм, форматов личностного, учебного и профессионального развития, в преобразовании специальных и общих ситуаций и условий жизнедеятельности, позволяющих человеку развиваться, становиться самостоятельным и реализовывать свою самостоятельность.

Целью исследования являлось изучение трудностей формирования и развития самостоятельности обучающихся с ОВЗ средствами физической культуры и спорта.

Материалы и методы

В исследовании авторы опирались на системнодеятельностный подход [6; 9], признанный одним из наиболее продуктивных в отечественных педагогике и психологии. Согласно данному подходу ведущим условием и проявлением развития человека служит формирование и укрепление его самостоятельности. Нами использовался также экзистенциальногуманистический подход, представленный идеями и школами А. Маслоу и К. Роджерса [2; 3]. По их мнению, каждый человек стремится к самоосуществле-нию, на пути к которому встают трудности, связанные со страхом, избеганием развития и перемен.

Основные методы исследования — теоретический анализ и синтез трудностей формирования и развития личностной и учебно-профессиональной самостоятельности обучающихся средствами физической культуры и спорта. В 2022 г. проведено эмпирическое исследование условий формирования и развития само- стоятельности обучающихся с ОВЗ, предполагавшее контент-анализ результатов опроса 30 человек с ОВЗ (22 девушки, 8 юношей в возрасте от 18 до 22 лет), студентов вузов Сургута, Ханты-Мансийска, Иркутска и Калуги, которые демонстрировали разные уровни активности и компетентности в сфере занятий физической культурой: активный, пассивный и компетентный. Новизна исследования заключается в попытке интегративного теоретического осмысления трудностей формирования и развития личностной и учебнопрофессиональной самостоятельности обучающихся с ОВЗ средствами физической культуры и спорта.

Результаты и обсуждение

Современная практика физической культуры и спорта у субъектов в высшей школе нуждается в том, чтобы уйти и увести обучающихся и преподавателей от обыденного упрощенного представления о формировании и развитии личностной и учебнопрофессиональной самостоятельности. Важно понимать, что ее нельзя сформировать спорадическими тренировками, механическими повторениями и т. д. [10, р. 21]. Самостоятельность, особенно в ее личностной ипостаси, — итог взаимодействия обучающегося со сверстниками и более взрослыми людьми, наставником или с несколькими наставниками, 1) обладающими самостоятельностью и 2) способными и готовыми передавать это качество учащимся и обучающимся при непосредственном, постоянном взаимодействии с ними как с личностями, учениками и будущими специалистами. Готовность наставников (родителей, педагогов) к самостоятельности, инициативе и автономии в их личностной, учебной и профессиональной активности обусловливает их способность к активации и развитию состояний и черт личностной и учебнопрофессиональной самостоятельности студентов вне и внутри в разной мере структурированных учебновоспитательных ситуаций. Она определяет способы решения текущих проблем обучения и воспитания, а также те возможности и ограничения (само)обуче-ния и (само)воспитания, которые получают учащиеся и обучающиеся.

При этом, как очевидно, чем более ранний, постоянный, непротиворечивый и исходящий от нескольких педагогов опыт самостоятельности был передан ученику, тем более этот опыт стабилен и воспринимается субъектом как естественный. Напротив, более поздние, спорадические, «навязанные» ситуацией и локальные «прививки» самостоятельности чреваты срывами: если весь опыт обучающегося с ОВЗ говорит ему о том, что от него ждут лишь покорного выполнения распоряжений и заданий извне, то любая попытка активности вызывает страх, отвержение, неприязнь. Этот момент фиксирует следующее известное выражение: «тебе больше всех надо»? [11, p. 6], отказ от развития является краеугольным, обычно интроецированным моментом, блокирующим развитие уже в школьном детстве. Именно страх и нежелание развиваться — основная причина множества трудностей, с которыми сталкиваются учителя и преподаватели. Другая сторона этой проблемы связана со стереотипией, стремлением человека и любого иного организма сохранять сформировавшийся способ существования до полного его исчерпания, даже вопреки пониманию того, что есть более продуктивные и эффективные способы.

В психологии это связано с парадоксом свободы и обязанности «быть свободным»: предписывая обязательность свободы, наставник приводит ученика в состояние смущения (логическим противоречием), требующего для своего разрешения более или менее осознанного выбора. Такое противоречие служит одной из основ психотерапевтической «двойной связи», создается психологом / психотерапевтом намеренно и внимательно отслеживается, рефлексируется, корректируется. Однако в повседневной педагогической практике такие ситуации часто даже не осознаются, что закладывает основы срывов, имитаций и кризисов самостоятельности как «спокойной уверенности всегда» (самоэффективности и самоидентичности, уверенности в себе, свободного волеизъявления, самостоятельного и неограниченного осознания, изъявления и реализации нужд), как осознания и реализации себя свободным существом. Такому целостному осознанию человека с ОВЗ противостоят страхи «быть нелюбимым / отверженным», «быть ненужным / неподходящим», «быть неадекватным / ненормальным», «быть неуспешным / не справиться» и т. д.

Личностная самостоятельность как первый этап становления и развития индивида с ОВЗ, согласно К. Р. Роджерсу и иным исследователям [3; 12], включает столкновение с базовыми страхами «быть нелюбимым / отверженным», «быть ненужным / неподходящим». Ради того, чтобы сохранить и развить любовь родителей и их заботу о себе, человек уже в самом раннем возрасте может принять решение отказаться от себя, от своей идентичности, от своих нужд, ради чужих родительских желаний и тех «норм», которые эти желания формируют и регулируют.

Учебно-профессиональная самостоятельность формируется и развивается позднее, с опытом целевой учебной активности. Здесь важными страхами становятся страхи «быть неадекватным / ненормальным», «быть неуспешным / не справиться». Не случайно психологи отмечают, что самооценка ребенка младшего школьного возраста в целом может быть «нормально завышенной», т. е. положительной: человек принимает себя как соответствующего тем нормам и требованиям родителей и педагогов, с которыми он столкнулся и ради которых отказался от себя, пройдя этап универсальной детской амнезии — забывания раннего опыта жизни. В ином случае ребенок с ОВЗ и даже без особен- ностей развития и функционирования, отвергаемый семьей, живет с травмой неприятия и ненужности, блокирующей его нормальное развитие, в том числе и поисковую активность, творчество и сотрудничество. Самооценка же ребенка более старшего возраста считается «нормальной», если ребенок выделяет в себе негативные черты: осознает, что с чем-то он не справляется («неадекватен»), с чем-то справляется хуже, а не только лучше других («неуспешен»). Ненормальна она тогда, когда ребенок, подросток, юноша / девушка с ОВЗ считают себя благодаря собственному неуспеху в чем-то или благодаря (интроецированным) оценкам окружающих полностью неуспешными и неадекватными.

При этом также формируются «выученная беспомощность», «отказ от развития» и многие иные деструктивные по отношению к развитию человека с ОВЗ феномены. Как правило, речь идет о том, что нарушаются естественные для человека процессы созревания, развития как психофизиологической, «ор-ганизмической» целостности (А. Маслоу, К. Роджерс и др.) [2; 3]. Они подменяются и блокируются процессами, имеющими названия «воспитание» и «обучение» и приводящими, как следовало ожидать, к неполноценному, расщепленному развитию, ограничиваемому вместе со свободой быть собой, свободой принимать и дарить любовь, включаться в отношения со значимыми людьми, идти по своему пути, исследовать свои особенности, достигать своих успехов и исследовать свои неудачи.

Вместо этого человек с ОВЗ идет по пути, который ему предлагают наставники, общество, и он опирается на интроецированные им и получаемые вновь запреты и предписания: 1) любить кого-либо или что-либо, 2) включаться и строить отношения с важными для него людьми, 3) делать что-то, что нужно ему, но не нужно окружающим, 4) осознавать себя как более или менее «нормотипичного» или «девиантного / невалидного» члена сообщества и т. д.

Именно поэтому, как показали Дж. Яо и Х. Ли, хотя многим обучающимся нравится автономный режим обучения, сами они его, вне специальных занятий, не инициируют: отказ от развития (защита от развития) и, таким образом, от самоактуализации и самореализации — итог психологических травм и интроекций. Последние носят внешний характер, они закрепляют сделанные под «воспитательным» и «образовательным» давлением других людей выборы: отказа от ответственности, экономии ресурсов, манипуляций и симуляций и т. д. [13].

Разрушительное воздействие таких блокад развития человека с ОВЗ как личности, ученика и / или профессионала приводит к трансгрессиям (умалению человеческого в человеке, сведению человека до его части) и психопатиям, учебным и профессиональным деформациям, начиная от школярства и психологического выгорания и заканчивая стремлением к насилию над другими, депрофессионализацией, потребительством / коррупцией и т. д.

Яркий феномен современности — колумбайн: нелюбимый, ненужный, не ощущающий себя соответствующим внешним требованиям и неуспешный человек, пытаясь избавиться от многочисленных «не», несвобод своей жизни, переносит негативную оценку на других людей, мир, принимая в итоге вполне «психо-логичное» решение исправить мир, и если мир не исправим, то разрушить его.

Чтобы преодолеть насилие и иные деформации отношений нормотипичных учеников и учеников с ОВЗ в школах и вузах, в том числе достаточно частый, порой уже повседневный «буллинг» и стигматизацию, необходимо дать школьникам и студентам возможность ощутить себя и реализовать себя как самостоятельные личности, свободно и ответственно сотрудничающие партнеры, заинтересованные и активные ученики, компетентные и успешные специалисты. В первую очередь, важно дать им возможность ощутить себя гармоничной, свободной психофизической целостностью, пережить успех «базовой» по отношению к иным частям их идентичности физической активности.

На принципе достижения физического равновесия, гармонии, непротиворечивости, свободы телесного волеизъявления бытия построены, в частности, все современные модели «сенсорной интеграции»: ребенок, подросток, юноша, взрослый, пожилой человек с нарушениями телесной координации или иными нарушениями телесной свободы / активности включается в учебно-игровой (принимающий, исследовательский, открытый, не имеющий внешних критериев успешности и каких-либо нормативов) диалог с миром [14]. Результатом гармонизации и восстановления свободы телесности становятся высвобождение многих психологических переживаний и представлений, психологическая свобода человека, повышаются, в частности, и результаты учебной и профессиональной активности.

Другой пример — педагогика экстремальных ситуаций. Экстремальные ситуации, не имеющие четких границ успешности, не известные человеку, позволяют ему и побуждают его, чтобы выжить, начать слушать себя и мир в диалоге, в непосредственной данности (реальности), а не в тех иллюзорных нормах и нормативах, которые он усвоил относительно повседневности. Пребывание в ненормальном / экстремальном позволяет человеку разрешить многие вопросы, которые накапливаются в течение жизни. Он может принять решение относительно того, насколько реальны, функциональны и значимы те или иные запреты и предписания, те или иные интроекты, включая интроекты значимых для него людей (психоаналитические «объ- екты»). Не случайно поэтому даже опыт туристического путешествия в незнакомую атмосферу может побудить человека к кардинальным переменам в его жизни, структурах и динамике отношений с людьми вне учебы и труда и внутри них.

Поэтому в современных моделях педагогики, например в педагогике переживаний, физическому воспитанию и спорту уделяется все большее внимание. Прогрессивные педагоги современности, ценящие свою собственную личностную и учебно-профессиональную свободу, свободу других людей, готовые и способные дать возможность быть свободными своим ученикам, настаивают на том, что физическое воспитание и спорт — важнейшие аспекты формирования и развития личностной и учебно-профессиональной самостоятельности средствами физической культуры и спорта у учащихся и обучающихся с ОВЗ. Трудностью в этом контексте была и остается относительно низкая значимость физической культуры как вузовского предмета: и обучающиеся, и преподаватели отмечают, что данному предмету уделено в программах профессиональной подготовки очень мало времени и места, не хватает теоретических компетенций, формирующих техническую и поведенческую готовность к самостоятельности. Техническая готовность — наличие знаний и умений, необходимых для самостоятельного бытия. Поведенческая готовность — степень, в которой ученики и педагоги на самом деле способны к самостоятельному поведению в обучении, профессии и вне их.

Следующая трудность связана с тем, что педагогам и иным специалистам важно также определить границы понятия самостоятельности: это отражает известная диалектическая «пара» свободы и ответственности. Самостоятельность не должна становиться фикцией или тотальным попустительством [15, p. 14; 16]. В целом у школьников и студентов присутствуют выраженная психологическая готовность и потребность взять на себя ответственность, но часто нет способности к ней. Самостоятельность обучающегося, как и педагога, включает в себя сложное сочетание отношений, способностей и поведения, связанных с принятием на себя ответственности за свою жизнь, свое обучение / учение и свою профессиональную активность [16; 17], демонстрирует готовность и уверенность взять на себя ответственность. Свобода предполагает ориентацию (компетентность) и поисковую активность (поиск компетенций) в отношении себя и окружающего мира.

В этой ситуации важно, что постулат самостоятельности как одного из центральных аспектов образовательных отношений в практике обучения и воспитания в школе и вузе в сегодняшних условиях создает серьезные проблемы отношения. Такая инновация гораздо более масштабна, чем любая

«цифровизация», поскольку затрагивает практически все, начиная с физических и заканчивая духовными, аспекты жизнедеятельности участников образования. Она гораздо существеннее, чем создание и внедрение нового «проекта образовательной среды» школы или вуза. Она требует направленной, в том числе психологической / психотерапевтической, работы со всеми участниками этой «среды» как ко-акторами, субъектами собственной жизни, а также насыщения циклов начального, среднего, высшего и дальнейшего образования расширенными и углубленными программами обучения повседневной и экстремальной физической, трудовой активности, воспитания физической телесной культуры, телесно-психотерапевтическими занятиями, туризмом и спортивными соревнованиями.

При этом, помимо разнообразия и многонаправ-ленности физической культуры и спорта, важно учитывать возрастные и половые аспекты, определяющие целесообразность и долю той или иной физической активности в образовательных программах разных уровней. Очевидно, что экстремальные, психотерапевтические и туристические аспекты физической активности должны стать фокусом внимания педагога и его учеников позднее, на стадиях старшей средней школы и вузовского образования, а обучение и воспитание азов повседневной физической культуры, включая труд, благоприятно скажутся на состоянии уже младших школьников и даже дошколят с ОВЗ [18].

Проблема внедрения ориентированных на развитие самостоятельности форм образования в том, что педагоги часто считают, что они должны ставить цель и задачи обучения, а также контролировать и оценивать успеваемость обучающихся с ОВЗ. По мнению же самих учеников, школьникам и студентам необходимо показать, как разрабатывать и осуществлять проекты, стратегии и траектории (само)обучения и (само)вос-питания, включая постановку целей обучения и воспитания, мониторинг и оценку (взаимную и самооценку) результатов обучения и воспитания, коррекцию проектов и траекторий обучения и воспитания.

В целом, в том числе из-за рассмотренной нами выше множественности понятия «учебнопрофессиональная самостоятельность», все участники образования часто приравнивают поощрение самостоятельности учащихся к общим смыслам (содержаниям) собственно преподавательской деятельности [19]. Неудивительно поэтому, что их мнения и ожидания связаны с констатациями необходимости изменений в подходах и методах, предлагаемых учителем / преподавателем: в первую очередь, должен измениться педагог, а уже за ним, возможно, изменятся они сами. Известная стратегия «посмотреть, что будет» — важный источник того, что называют выученной беспомощностью. Не пытаясь сделать собственные шаги и попробовать свои силы, люди предпочитают наблю- дать порой бесплодные попытки других, не сознавая того, что такая «бесплодность» — прямой результат нежелания меняться у самих «наблюдателей». Синергетика предполагает общее изменение, а не изменение части системы. И если даже педагог пробует что-то изменить, ученики могут успешно саботировать изменения, в том числе по самым разным причинам, начиная от страха перемен и стресса инноваций и заканчивая общей установкой школяра на имитацию, создание и поддержание иллюзии учебно-профессиональной активности.

Личностная самостоятельность обучающегося с ОВЗ в контексте его физкультурно-спортивной активности — общая характеристика человека как личности, проявляющая себя как способность и готовность автономно / независимо, ответственно и инициативно / свободно принимать и воплощать решения о том, какие качества телесного состояния поддерживать и развивать, какой уровень и тип телесного функционирования считать для себя оптимальным, какая телесная идентичность соответствует его интегративной личностной идентичности, с какими ограничениями и нарушениями телесных функций и каким образом работать, корректируя, совершенствуя их и посредством их себя как личность.

Учебная и профессиональная самостоятельность, объединенные в систему учебно-профессиональной самостоятельности, есть стремление и умение автономно / независимо, ответственно и инициативно / свободно принимать и воплощать решения о процессах и результатах учебно-трудовой, физкультурной и спортивной, а также иных видах физической активности, о месте и качестве профессионального и карьерного становления и совершенствования в сфере физической культуры и спорта [20].

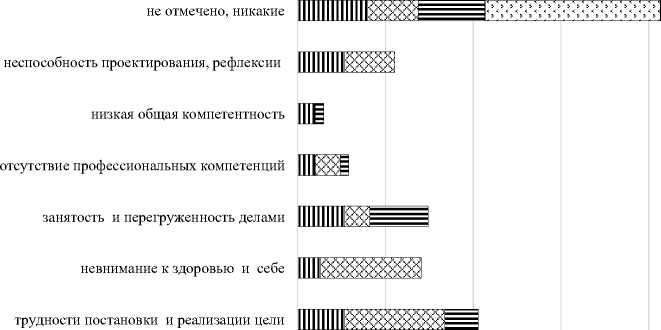

Эмпирический этап исследования включал опрос обучающихся с ОВЗ и позволил выделить несколько основных трудностей (рис.).

На рисунке видно, что многие опрошенные обучающиеся не рефлексируют имеющиеся у них трудности и успехи занятий физической культурой и спортом. Некоторые респонденты выделяют трудности, связанные с недостатком компетентности, внешними обстоятельствами, мешающими даже ставить задачи таких занятий. В целом обучающиеся выделяют разные трудности, наиболее важные связаны с постановкой цели, неспособностью создать и соблюдать программу занятий физической культурой и спортом вследствие невнимания к здоровью, некомпетентности и занятости, с проектированием программы и рефлексией результатов занятий.

Для подгруппы респондентов с пассивным отношением к занятиям физической культурой наиболее важные трудности связаны с постановкой цели, неспособностью создать и соблюдать программу здо-

0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00%

общий асс у активные студенты компетентные студенты

Рис. Трудности тоятельности обучаю я с ОВЗ в сфере занятий физической культурой и спортом ( Fig. Difficulties related to the independence of students with disabilities in the field of physical culture and sports)

ровьесбережения в ледствие невнимания к здоровью. Их волнуют проблемы стигматизации и собственной неэффективности, они не ощущают ув енности в своих силах и не стремятся изменить ситуацию, не чувствуют поддерж

Для более активных респондентов важны трудности постановки цел женности, о мятся изменить ситуацию, но полагают, что их ресурсов и ресурсов среды

Для компетентных респондентов трудностей, казалось бы, нет, но и программы тоже нет. Вопрос игнорируется, откладывается «на потом», они сознают возможность и необходимость создания, выполнения и совершенствования программ, но не делают ничего, не отмечая никаких причин. Это говорит о глубоком внутреннем противоречии, сознаваемом, но не разрешаемом опрошенными. Обследованные стремятся к преодолению стигмы, но, как и многие нормотипичные обучающиеся, продолжают привычный, рутинный способ жизни, в котором физическая культура и спорт не являются центральными и смыслообразующими.

Таким образом, можно выделить несколько уровней самостоятельности. На первом уровне — «формирования самостоятельности» — респондентам трудно преодолеть инерцию здоровьезатратной жизнедеятельности и накопить достаточно компетенций для изменения образа жизни. На втором уровне — «развития самостоятельности» — им трудно ставить собственные цели и противостоять внешним перегрузкам, долженствованиям и желаниям, идущим извне. На третьем уровне — «управления самостоятельностью» — трудно преодолеть внутренние барьеры, отделяющие их от основной массы людей, не занимающихся здоровьем, приобрести необходимые для следующего уровня / этапа компетенции профессионального или квазипрофессионального типа.

Оказывать помощь может и должен вуз, его специалисты, как в ходе самого образовательного процесса, так и в ходе процедур его сопровождения (табл.).

Самостоятельность предполагает способность и готовность человека с ОВЗ обнаружить, каких именно компетенций в сфере физической культуры и спорта, телесной культуры ему недостает для решения поставленных им или самой жизнью задач, для успеха самоактуализации и самореализации, полноценного (транспарентного и гармоничного) функционирования как ученика и специалиста, а также находить и осваивать недостающие компетенции, при необходимости совершенствуя и корректируя себя, расширяя свои возможности и преодолевая ограничения.

Формирование и развитие личностной, межличностной, учебной и профессиональной самостоятельности обучающихся с ОВЗ средствами физической культуры и спорта в вузе означает приобщение их к культуре, миру, физической культуре и спорту. Для каждого человека найдется несколько оптимальных вариантов, позволяющих запустить и поддерживать его самоактуализацию и самореализацию, использование физической культуры и спорта как каналов и средств побуждения и поддержки человека в его стремлении к полноценному функционированию: аутентичному, гармоничному, целостному, направленному на самосовершенствование. Ведущими моментами здесь являются:

-

1) необходимое и достаточное для каждого индивида богатство палитры занятий физической культурой и спортом;

-

2) его нужды и особенности, включая текущие ограничения здоровья и т. д.;

-

3) постановка и реализация физического обучения и воспитания на возможно более высоком уровне сложности, активизирующие «зоны ближайшего развития человека».

Таблица. Формирование и развитие самостоятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта

( Таble. Formation and development of independence of students with disabilities by means of physical culture and sports)

|

Источники самостоятельности |

Цели занятий физической культурой и спортом |

Результаты занятий физической культурой и спортом |

Трудности формирования и развития самостоятельности |

|

Собственные осознанные, регулярные усилия преодоления и «гибкого» отношения к жизни Усилия самосовершенствования, находящиеся в локализованной в зоне «ближайшего развития», творческого отношения к себе и жизни |

Самореализация как исследование, осознание и встраивание в систему социальных функций / ролей и связанных с ними долженствований / обязательств Самоактуализация как исследование, осознание, развитие собственных нужд и способностей, свободы и труда быть собой, человеком |

Самоэффективность, самоподдержка и самосовершенствование, удовольствие и труд становиться, быть и оставаться собой, человеком среди других людей |

Недостаточность мотивации и иных ресурсов у студента с ОВЗ Стереотипия и страх развития / перемен у студента с ОВЗ и его окружения |

|

Поддержка (направленная, своевременная / отвечающая нуждам спортсмена, значимая) экспертов-специалистов Наличие и поддержка (направленная, постоянная, значимая) тренеров и сопровождающих |

Превосхождение границ человеческой природы, «метаперсональное взаимодействие» Преодоление инвалидистских социальных представлений |

Социальная эффективность, удовольствие, функциональность (развивающий характер) и насыщенность / обеспечивающая развитие интенсивность социальных отношений как «метаперсональных» Отказ от (само)стигматизации, преодоление отчуждения от нормотипичных, потребительских (рентных) и иных претензий к ним, осознание наличия ограничений у нормотипичных людей |

Несвоевременная, неуместная, ненаправленная поддержка со стороны специалистов вуза, нарушения синергетических («прямых» и «обратных») связей Стигматизация и самостигматизация, изоляция / отчуждение как невключенность, чувство ненужности и нелюбимости |

|

Поддержка (направленная, постоянная, значимая) членов семьи и значимых других |

Превосхождение самого себя Превосходство над другими |

Автономность и аутентичность, организмическая целостность, функциональные, осознанные и гибкие границы существования в мире Конгруэнтность и гармоничность отношений с другими, включенность |

Отсутствие поддержки или чрезмерная (гиперопекающая и т. п.) поддержка, блокирующая самостоятельность Неверие в собственные силы и недоверие к миру и другим людям Асимметрии и деформации отношений с людьми |

Эти моменты позволяют компенсировать или преодолевать («снимать») имеющиеся телесные и сопутствующие ограничения, предотвращать появление вторичных, третичных, четвертичных и т. д. нарушений (дефектов), а также совершенствоваться в том, что уже доступно, и в том, что станет доступно в результате направленной физкультурно-спортивной, а также сопутствующей им психосоциальной поддержке.

Для успеха здесь крайне важны активизация личностных, в том числе телесных функций человека с ОВЗ, оперативная, системная и междисциплинарная диагностика / мониторинг текущих способностей и нужд обучающихся, фасилитация развития и коучинг их телесного совершенствования.

Выводы

В современном общем и специальном образовании физическая культура и спорт существенно недооценены как один из наиболее результативных путей (транс)формаций личностной и учебнопрофессиональной самостоятельности учащихся и обучающихся. Однако именно достижения параолимпийцев и многие иные успехи людей с ОВЗ демонстрируют необходимость и возможности физической культуры и спорта в обеспечении полноценного функционирования человека.

Теоретический анализ и синтез формирования и развития личностной и учебно-профессиональной самостоятельности нормотипичных и ненормотипичных обучающихся средствами физической культуры и спорта свидетельствуют о том, что необходима радикальная трансформация образовательных отношений в общем, инклюзивном и специальном образовании. Такая трансформация должна осуществляться по направлению наполнения дидактических и воспитательных отношений компетенциями в области телеснофизической культуры, знаниями и умениями в сфере профилактики и рекреации, диагностики и коррекции, развития и совершенствования телесного и связанных с ним остальных аспектов здоровья. На этом пути человек с ОВЗ, начиная с первого класса и заканчивая курсами повышения квалификации и переподготовки, может и должен активно включаться в спортивные и туристические мероприятия, практиковать физический труд, рекреационную и реабилитационную активность, танцедвигательную активность и т. п. Системное осмысление проблем и ресурсов (транс)формирования и развития личностной, учебной профессиональной самостоятельности учащихся и обучающихся с ОВЗ средствами физической культуры и спорта предполагает, что осуществляется целостный, масштабный процесс трансформации и обогащения представле- ний, переживаний и отношений сообщества, его отдельных групп и индивидов в отношении физической культуры. Цель такой трансформации — увеличение в мире числа самостоятельных людей, групп, организаций, выступающих как акторы и ко-акторы, субъекты культуры, способные и стремящиеся к автономному, ответственному, активному, творческому (со)бытию. Осуществляющим и сопровождающим образовательный процесс в вузе специалистам необходимо приме- нять дифференцированный подход, а также работать в сотрудничестве друг с другом, с семьями и самими обучающимися.

Перспективы исследования связаны с тем, что в современном вузовском образовании требуются разработка целостных программ и методов сопровождения здровьесберегающей активности обучающихся, формирование и развитие самостоятельности здоровьесбережения.

Список литературы Трудности формирования самостоятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта

- Арпентьева М. Р. Становление личностью, партнером и профессионалом: критерии и проблемы // Профессиональная ориентация. 2018. № 1. С. 10-19.

- Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М., 1999. 425 с.

- Rogers C. R., Lyon H. C., Tausch R. On Becoming an Effective Teacher. London, N.-Y., 2013. 288 p.

- Голубчикова М. Г., Федотова Е. Л., Харченко С. А., Голубчиков Г. М., Арпентьева М. Р. Учебно-профессиональная самостоятельность и умение учиться // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2021. № 2(42). С. 32-40.

- Голубчикова М. Г., Коробченко А. И., Голубчиков Г. М. Методологические аспекты проблемы развития учебной самостоятельности студентов средствами физической культуры // Педагогический ИМИДЖ. 2018. № 4(41). С. 76-87. https://doi.org/10.32343/2409-5052-2018-12-4-76-87.

- Войтенко В. И. Воспитание активности и самостоятельности обучающихся на занятиях физической культуры // Электронный научный журнал. 2019. № 1(23). С. 52-54. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37028471_75317513.pdf (дата обращения: 21.12.2022).

- Smith R. Developing Teacher-Learner Autonomy: Constraints and Opportunities in Pre-service Training. United Kingdom, Warwick: University of Warwick, 2021. Pp. 1-15. URL: https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/people/smith/smith_r/developing_teacher-learner_autonomy_canaries.pdf (accessed: 21.12.2022).

- Smith R. Teaching English in difficult circumstances: A new research agenda. IATEFL 2010 Harrogate conference selections / T. Pattison (Ed.). Canterbury, Kent, 2011. Pp. 78-80.

- Коломиец О. М., Голубчикова М. Г. Концептуальные положения развития учебной самостоятельности студентов в образовательном процессе // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 1(74). С. 306-308.

- Yildirim О. A study on a group of Indian English as a second language learners' perceptions of autonomous learning. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2012. Vol. 3(2). Pp. 18-29.

- Borg S., Al-Busaidi S. Learner autonomy: English language teachers' beliefs and practices. London, 2012. 380 p.

- Голубчикова М. Г., Валеева Г. В., Арпентьева М. Р., Сетяева Н. Н., Хотеева Р. И. Преодоление и профилактика выученной беспомощности в формировании и развитии учебно-профессиональной самостоятельности: инклюзивные аспекты // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2022. Т. 27, № 2(89). С. 206-216. https://doi.org/ 10. 24412/1999-6241-2022-289-206-216.

- Yao J., Li X. H. Are Chinese undergraduates ready for autonomous learning of English listening? A survey on students' learning situation. The Journal of Language Teaching and Learning. 2017. Vol. 7(2). Pp. 21-35.

- Кузнецова А. А. Проблема сенсорной интеграции в отечественной и зарубежной психологической науке // Региональный вестник. 2019. № 20(35). С. 59-60.

- Launer R. Five assumptions about blended learning. Hybrid learning: Third international conference, August 16-19, Proceedings / P. Tsang, S. K. S. Cheung, V. S. K. Lee, & R. Huang (Eds.). Berlin, 2010. Pp. 9-15.

- Lin L., Reinders H. Students' and teachers' readiness for autonomy: beliefs and practices in developing autonomy in the Chinese context. Asia Pacific Education Review. 2019. Vol. 20(2). Pp. 69-89. https://doi.org/10.1007/s12564-018-9564-3.

- Raya M. J. Autonomy in Language Education: Theory, Research and Practice. Vieira. N.-Y., 2020. 268 p.

- Erss M., Kalmus V., & Autio T. 'Walking a fine line': teachers' perception of curricular autonomy in Estonia, Finland and Germany. Journal of Curriculum Studies. 2016. Vol. 48(5). Pp. 589-609. https://doi.org/10.1080/00220272.2016.1167960.

- Vieira F., Barbosa I. Investigating contexts for autonomy—A study of learner readiness and beyond. Struggling for autonomy in language education / F. Vieira (Ed.). Frankfurt am Main, 2009. Pp. 145-185.

- Reinders H. From autonomy to autonomous language learning. Teaching English in multilingual contexts: Current challenges, future directions / A. Ahmed, G. Cane & M. Hanzala (Eds.). Cambridge, 2011. Pp. 37-52.