Трудовой потенциал маятниковых трудовых мигрантов: состояние и проблемы реализации

Автор: Мальцева Елена Сергеевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 5 (126), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема реализации трудового потенциала маятниковых трудовых мигрантов на примере Орловской области - типичного представителя субъекта Центрального федерального округа. Изложены результаты проведенного социологического опроса. Раскрываются факторы, влияющие на трудовое поведение маятниковых трудовых мигрантов и качество их трудового потенциала.

Трудовой потенциал, маятниковые трудовые мигранты, рынок труда, регион, социологический опрос

Короткий адрес: https://sciup.org/14750193

IDR: 14750193 | УДК: 331.556.2:331.1:316.444.5

Текст научной статьи Трудовой потенциал маятниковых трудовых мигрантов: состояние и проблемы реализации

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ МАЯТНИКОВЫХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

В статье рассматривается проблема реализации трудового потенциала маятниковых трудовых мигрантов на примере Орловской области – типичного представителя субъекта Центрального федерального округа. Изложены результаты проведенного социологического опроса. Раскрываются факторы, влияющие на трудовое поведение маятниковых трудовых мигрантов и качество их трудового потенциала. Ключевые слова: трудовой потенциал, маятниковые трудовые мигранты, рынок труда, регион, социологический опрос

Основными приоритетами социально-экономического развития России в настоящее время являются не только обеспечение высоких темпов экономического роста, развитие конкурентоспособного производства и инновационной экономики, но и создание условий для устойчивого развития сельских территорий, повышение сбалансированности региональных рынков труда, сохранение и рост качества трудового потенциала населения. Трудовой потенциал (ТП) традиционно рассматривается в качестве основного ресурса и главной движущей силы, которая может и должна обеспечить динамичное и эффективное социально-экономическое развитие регионов.

В современной экономической науке не существует однозначного определения категории «трудовой потенциал», вошедшей в научный оборот в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века. По мнению В. С. Буланова, Н. А. Волгина, Ю. Г. Одегова и ряда других ученых, появление этой категории вызвано осознанием значимости роли человеческого фактора в экономике и необходимости комплексного подхода к его изучению. Они подразумевают под трудовым потенциалом «совокупность различных качеств, определяющих трудоспособность работника, обобщающий показатель личностного фактора производства» [5; 719]. На протяжении десятков лет категория «трудовой потенциал» подвергалась многочисленным уточнениям с позиций экономистов, демографов, социологов и т. д., что в конечном итоге позволило выявить несколько подходов к ее определению: ресурсный, ресурсно-личностный, социодемографиче-ский, социопроизводственный и др.

Рассматривая существующие научные подходы, В. И. Усачев указывает, что данное понятие выходит далеко за рамки качественной характеристики трудовых ресурсов и может быть применено к экономически активному населению, не достигшему трудоспособного возраста, а также вышедшему за его пределы. Эта категория определяется им как «развитая в данном обществе совокупность демографических, социальных и духовных характеристик и качеств трудоактивного населения, которые реализованы или могут быть реализованы в условиях достигнутого уровня развития производительных сил, научно-технического прогресса и системы отношений, связанных с участием в процессе труда и общественной деятельности» [3].

В последние годы наметилась устойчивая тенденция исследования трудового потенциала с позиции развития отдельного предприятия, отрасли, региона (Л. М. Дудаева, А. В. Белокопытов, А. А. Белов, Ю. А. Годунова и др.). В этом случае при исследовании проблемы эффективного использования труда работников применяется, как правило, факторный подход, когда исследуется трудовой потенциал занятого населения.

Разделяя точку зрения ряда современных исследователей, определяющих трудовой потенциал как «совокупность способностей и возможностей населения, обладающего определенными качественными и количественными характеристиками, заниматься трудовой деятельностью в условиях уровня развития производительных сил, научно-технического прогресса и системы социально-трудовых отношений» [1; 36], в своем исследовании мы сводим ее до личностно-факторного уровня.

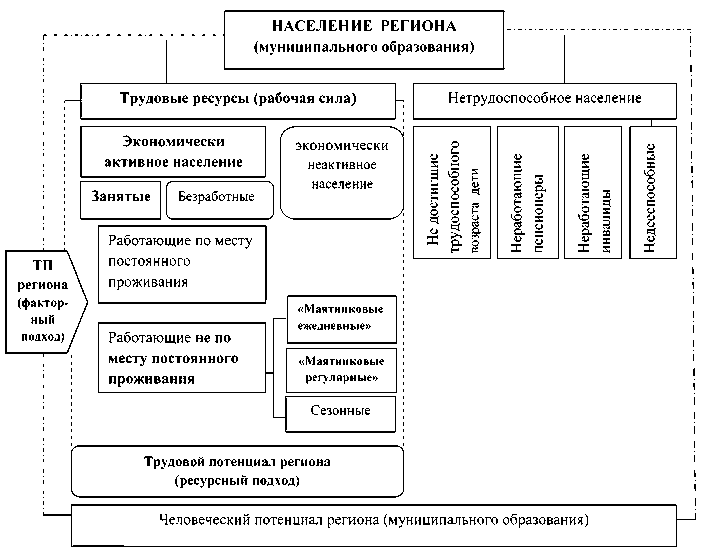

В наиболее обобщенном виде факторный и ресурсный подходы к изучению трудового потенциала во взаимосвязи с другими категориями, о которых пойдет речь в дальнейшем, представлены на рис. 1. Исходной единицей анализа трудового потенциала является трудовой потенциал работника (личный потенциал), образующий основу формирования трудовых потенциалов более высоких структурных уровней.

Рис. 1. Обобщенная схема личностно-ресурсного и факторного подхода к исследованию трудового потенциала региональной экономической системы во взаимосвязи с другими категориями

Трудовому потенциалу свойственна потреб-ностная целесообразность поведения людей в практике его реализации. Степень удовлетворения потребностей человека и человеческим трудом общественного производства обеспечивает характер воспроизводства трудового потенциала страны, региона, предприятия.

Перед человеком трудоспособного возраста стоит проблема выбора способа реализации своего трудового потенциала. Выбор сферы приложения труда или желание наиболее успешной самореализации нередко связаны с переездом на новое место жительства и последующим там закреплением. Отсутствие спроса на труд в местах постоянного проживания, низкий уровень оплаты труда, отсутствие вакантных рабочих мест, рост структурной безработицы и другие факторы, как правило, влекут за собой временную трудовую миграцию, существенно увеличивают число маятниковых трудовых мигрантов.

Под маятниковой трудовой миграцией в современной науке понимается регулярное перемещение населения из одного населенного пункта (места жительства) в другой – на работу или учебу и обратно [2]. В контексте данной статьи представляется целесообразным уточнить содержание этого понятия применительно к разным категориям работников, выезжающих за пределы места постоянного проживания для осуществления трудовой деятельности.

Маятниковая ежедневная трудовая миграция (МЕТМ) предполагает занятость вне своего поселения с ежедневным возвращением в место по- стоянного проживания. Она наиболее характерна для жителей пригородов, работающих в городе, сельских жителей, осуществляющих трудовую деятельность в районных центрах, и т. п.

Маятниковая регулярная трудовая миграция (МРТМ) – занятость вне места постоянного проживания с регулярным возвращением (периодичность может быть от нескольких дней до нескольких месяцев). Чаще всего это работа так называемым «вахтовым методом», которая связана с необходимостью поиска жилья (в случае, если оно не предоставляется работодателем) и обустройством быта по месту работы.

В последние годы число маятниковых трудовых мигрантов (МТМ) в национальной экономике существенно возрастает, что является закономерным следствием, с одной стороны, интеграционных процессов, трансформации отраслевой и региональной структуры экономики, развития транспортной и информационной инфраструктуры, с другой – слабого развития высокотехнологичных производств и высокой трудоемкостью в аграрной сфере большей части регионов страны, несбалансированностью рынка труда и другими факторами.

Статистические данные [4] свидетельствуют о том, что в настоящее время от 4 до 6 % экономически активного населения субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) работают на территории другого района или города своего или другого субъекта Российской Федерации. Орловская область – типичный представитель аграрного региона центра России. Официальная статистика дает те же цифры, что и в среднем по ЦФО. Однако в связи с тем что официальной регистрации такого рода перемещений не ведется, данные требуют уточнения для определения истинных масштабов МТМ в регионе, пусть и с большой долей погрешности. К сожалению, нужные нам результаты переписи 2010 года еще не опубликованы, и потому судить о количестве МТМ мы можем на основе данных территориальных служб занятости населения, осуществляющих мониторинг данного процесса, и субъективного восприятия самих маятниковых мигрантов, выезжающих на работу за пределы места своего постоянного проживания.

Удельный вес МТМ в общей численности экономически активного населения в шести районах Орловской области превышает 24 %. То есть четвертая часть населения работает за пределами того населенного пункта, в котором проживает. Причем практически во всех районах (за исключением двух, расположенных вблизи областного центра) доля трудовых мигрантов, выезжающих для работы за пределы Орловской области, выше, чем маятниковых мигрантов, работающих на территории области.

Субъективное восприятие масштабов МТМ экспертами и самими работниками практически совпадает. В ответах на вопрос «Как Вы считаете, много ли жителей Вашего населенного пункта работают за пределами места постоянного проживания?» варианты ответа «много» и «очень много» в совокупности дали 89 % МТМ и 78 % экспертов * .

Доля маятниковых трудовых мигрантов в сельских районах Орловской области, %

|

Показатель |

8 районов (33,3 %) |

10 районов (41,7 %) |

6 районов (25 %) |

|

Удельный вес МТМ, % от числа трудовых ресурсов |

3–10 |

13–19 |

24–33 |

|

В том числе: МРТМ, % |

1–6 |

7–16 |

13–27 |

|

МЕТМ, % |

2–5 |

2–8 |

3–13 |

Остановимся более подробно на некоторых характеристиках МТМ с точки зрения составляющих трудового потенциала опрошенных нами респондентов.

По данным переписи населения 2002 года, 10 лет назад основными представителями маятниковых трудовых мигрантов в Орловской области были мужчины. В общей численности МРТМ они составляли 82 %, МЕТМ – 60 %. В числе опрошенных нами МТМ приняли участие 77 % мужчин и 23 % женщин, причем в числе МЕТМ удельный вес женщин составил уже 52 %.

Контент-анализ современных научных публикаций по вопросам трудовой миграции также дает основание предполагать, что за пределы области выезжают в большей степени мужчины, в то время как внутриобластная маятниковая миграция не носит ярко выраженной гендерной определенности.

Возраст МТМ весьма разнообразен. В нашем исследовании самому молодому МРТМ было 19 лет, самому возрастному – 53 года. Средний возраст МРТМ составил 46 лет, МЕТМ – 37 лет. Как правило, это граждане средних лет, имеющие семью, состоящую в среднем из четырех членов у МРТМ и трех у МЕТМ. 57 % МРТМ и 67 % МЕТМ указали, что они обеспечивают свою семью совместно с другим членом домохозяйства, а 32 % МРТМ и 17 % опрошенных МЕТМ являются единственными кормильцами в семье.

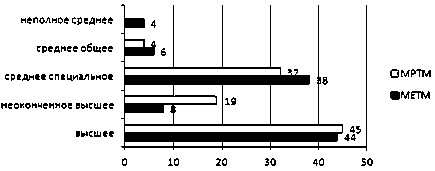

Большая часть опрошенных – жители сел и малых городов (42 % респондентов указали, что проживают в городе, 21 % – в районном центре, 19 % – в деревне, 8 % опрошенных – жители областного центра). Около половины респондентов имеют высшее или неоконченное высшее образование, немногим меньше половины опрошенных – среднее специальное и около 10 % – низкоквалифицированные рабочие кадры (рис. 2).

Рис. 2. Распределение МТМ по уровню образования, %

О реализации трудового потенциала мигрантов можно судить по их ответам на ряд вопросов, связанных с осуществлением ими трудовой деятельности на предприятиях различного типа собственности и в частных домохозяйствах.

Как показал опрос, наибольшее число МРТМ работают на частных предприятиях (фирмах) – 56 % (28 % – на государственных предприятиях, 7 % работают по найму у частного лица, в частном домохозяйстве), в то время как МЕТМ осуществляют трудовую деятельность преимущественно на государственных предприятиях и в учреждениях – 48 % (36 % – на частных предприятиях, 6 % – по найму у частных лиц).

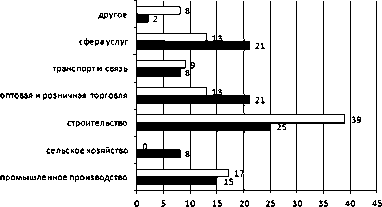

Рис. 3. Распределение МТМ по сферам деятельности, %

Названные респондентами наиболее часто повторяющиеся при ответах сферы деятельности в основном совпадают со статистикой, пред- ставленной по результатам переписи населения 2002 года. Как и 10 лет назад, МТМ трудятся в строительстве (39 % согласно опросу и 44 % по данным Орловского отделения Росстата), в оптовой и розничной торговле (21 и 13 % соответственно), на транспорте и в связи (9 и 19 %), в сфере услуг (частные воспитатели, помощники по хозяйству, охранники) и в других сферах материального и нематериального производства (21 %).

О недоиспользовании имеющегося трудового потенциала работников свидетельствует занятость работника неполный рабочий день, выполнение работ, не соответствующих приобретенным специальностям и имеющимся у них навыкам, низкий уровень интенсивности труда, слабая мотивация работников на высокопроизводительный труд и др.

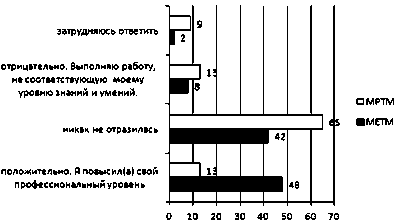

Как показал опрос, 66 % МРТМ и 25 % МЕТМ работают не по специальности, а 13 % респондентов указали на то, что выполняют работу, не соответствующую их уровню знаний и умений (рис. 4). В то же время МЕТМ в большей степени удалось повысить свой профессиональный уровень (48 %); 42 % ответили, что выполняемая ими работа никак не отразилась на их квалификации.

Рис. 4. Распределение ответов МТМ на вопрос «Как работа отразилась на Вашей квалификации и профессиональных навыках?»

Очевидно, внутренняя трудовая миграция не всегда оказывает положительное влияние на состояние трудового потенциала работников. Большая часть мигрантов повышает свой профессиональный уровень, приобретает опыт работы. 5 % респондентов отметили, что одним из отрицательных моментов выездной деятельности является снижение социального статуса.

На вопрос о том, насколько полно используются их силы и способности в настоящее время, респонденты ответили следующим образом: 39 % МЕТМ и 35 % МРТМ работают в полную силу и в меру своих способностей, 26 % МЕТМ и 22 % МРТМ – выше среднего уровня, 32 % МЕТМ и 22 % МРТМ – на среднем уровне, 3 % МЕТМ и 4 % МРТМ – ниже среднего уровня. (7 % респондентов из числа опрошенных МРТМ затруднились оценить степень полноты использования их сил и способностей.)

В то же время только 37 % МРТМ и 29 % МЕТМ удовлетворены уровнем оплаты тру- да, а 51 % опрошенных из числа МРТМ и 52 % МЕТМ недовольны величиной получаемой ими заработной платы, полагая, что их труд должен оплачиваться выше.

При существенном расхождении между трудовым потенциалом и его фактическим использованием у работников появляется разочарование, неудовлетворенность работой из-за отсутствия возможностей для профессионального роста, появляется желание найти новую, более подходящую работу, однако ввиду отсутствия подходящих вакансий в своей области они вынуждены удовлетворяться тем, что имеют в данный момент.

На вопрос, устраивает ли их работа вне места постоянного проживания, положительно ответили в совокупности 32 % МРТМ и 39 % МЕТМ, отрицательно – 68 % МРТМ и 11 % МЕТМ, остальные опрашиваемые затруднились ответить на данный вопрос.

В данном случае нельзя не учитывать и объективные условия, оказывающие существенное влияние на степень реализации трудового потенциала работника. К ним относятся: а) условия производства (организация труда, материальнотехническое обеспечение и т. п.); б) непроизводственные условия, значимость которых также очень высока: жилье, бытовое и культурное обслуживание, наличие комплекса товаров и услуг, необходимых для восстановления способности к труду, а также для удовлетворения духовных потребностей индивида; в) важное место занимают условия, связанные с качеством руководства на предприятиях. Все названные факторы в комплексе, как и каждый в отдельности, влияют на трудовое поведение работников, степень полноты реализации трудового потенциала как конкретного индивида, так и коллектива в целом.

В качестве основных проблем, с которыми приходится сталкиваться в процессе трудовой деятельности, МТМ указали на плохие условия труда и быта, задержки с выплатой заработной платы, высокую степень зависимости от желаний и настроения «хозяина», несоблюдение конституционных прав, трудового договора и др.

Однако, несмотря на это, 57 % опрошенных заявили, что в настоящее время они не готовы отказаться от работы, которую выполняют, из-за существенной разницы в оплате труда в Орловской области и за ее пределами (МРТМ работают в основном в Москве (61 %), Московской области (11 %), в Белгороде, Курске, Туле, Санкт-Петербурге и Сочи (по 1–2 % респондентов)).

Основная причина, побудившая МТМ к поиску работы за пределами своего территориального образования, – отсутствие подходящей работы и безработица (46 и 17 % МЕТМ), а также низкий заработок и желание в дальнейшем сменить место жительства (48 и 17 % МРТМ). Можно утверждать, что МТМ нашли действенный способ более полной реализации трудового потенциала, чем в местах постоянного проживания. На это отчасти указывает и оценка респондентами своего материального положения до и после выезда на работу за пределы места своего постоянного проживания.

При ответе на вопрос «В каком случае Вы бы отказались от работы за пределами места постоянного проживания?» ответы распределились следующим образом: если бы разница в оплате труда не была столь значительной – 57 % МРТМ и 42 % МЕТМ, если бы были рабочие места – 11 % МРТМ и 37 % МЕТМ, если бы создавали реальные условия для занятия бизнесом – 10 % МРТМ и 2 % МЕТМ.

На вопрос о том, как изменилось материальное положение после перехода на работу за пределами места постоянного проживания, более 85 % МТРТ отметили, что их материальное положение существенно улучшилось.

Безусловно, рыночные отношения предполагают, что обладатель способности к труду имеет возможность сделать выбор по отношению к реализации своего трудового потенциала между занятостью и незанятостью, между наймом и созданием собственного дела, выбором сферы приложения труда и формой занятости. Решение принимается индивидом с целью оптимизации своих трудовых усилий и получения ожидаемого дохода. Тем не менее трудовые маятниковые мигранты предпочитают найти подходящую для себя работу, нежели самому создать рабочее место, несмотря на многочисленные программы по освоению основ малого бизнеса, предлагаемые службами занятости населения.

Низкая предпринимательская активность большей части сельских маятниковых мигрантов связана со множеством факторов: отсутствием первоначального капитала, сложностью получения банковской ссуды, несовершенством налогового законодательства, высоким уровнем налогообложения, неуверенностью в собственных силах и др. Этими и целым комплексом других причин объясняется низкий уровень предпринимательской активности и городских маятниковых мигрантов, как, впрочем, и местных жителей.

Организация бизнеса требует полной отдачи сил и энергии и высокого уровня риска и ответственности, в то время как занятость в бюджетной сфере или по найму в частном предприятии позволяет работникам чувствовать себя более уверенно и не всегда работать с максимальной отдачей.

Подводя некоторые результаты исследования, следует заметить, что действие сил рыночного механизма без должного внимания государства и прежде всего региональных органов власти может в конечном итоге существенно снизить качество регионального трудового потенциала. Миграционные намерения МТМ, принявших участие в исследовании, доказывают, что маятниковая трудовая миграция для определенной части трудовых ресурсов является «пробой сил», первой ступенью к безвозвратной миграции за пределы области. На вопрос «Планируете ли Вы со временем переехать к месту работы на постоянное жительство и перевезти семью?» отрицательно ответили только 35 % респондентов. Следовательно, 65 % МРТМ либо планируют переезд, либо готовы к безвозвратной миграции, если представится такая возможность.

Отток трудоспособного населения за пределы области усугубляет демографическую ситуацию в сельской местности, характеризующуюся естественной и миграционной убылью населения, ростом численности населения за пределами трудоспособного возраста, увеличением трудовой нагрузки на занятых в экономике граждан. Создание рабочих мест, выравнивание относительного уровня оплаты труда смогут сдержать молодых экономически активных граждан и сохранить трудовые ресурсы как необходимое условие для экономического роста региона.

ПРИМЕЧАНИЕ

* Опрос проводился методом анкетирования. Всего было опрошено 15 экспертов – руководителей территориальных служб занятости населения, руководителей поселений и др., 150 маятниковых трудовых мигрантов, из них 50 человек – МЕТМ, 100 – МРТМ.

736 с.

Список литературы Трудовой потенциал маятниковых трудовых мигрантов: состояние и проблемы реализации

- Мост С. А. Особенности использования трудового потенциала региона с учетом демографических ограничений//Вестник Самарского государственного экономического университета. 2010. № 6 (68). С. 36-40.

- Рощина Т. Г. Социально-экономические аспекты трудовой миграции//Сборник научных трудов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. М.: МАКС Пресс, 2003. С. 399-417.

- Усачев В. И. Трудовой потенциал пореформенной России: социально-демографические аспекты. М., 2008. 360 с.

- Численность и миграция населения Российской Федерации в 2009 году: Статистический сборник. М., 2010. 174 с.

- Экономика труда: (социально-трудовые отношения)/Под ред. Н. А. Волгина, Ю. В. Одегова. М.: ЭКЗАМЕН, 2003. 736 с.