Трудовые ресурсы как форма проявления человеческого капитала

Автор: Гаврикова Анастасия Владимировна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 7, 2018 года.

Бесплатный доступ

В системе трудовых отношений невозможно отделить человеческий капитал от субъекта труда, так как невостребованные знания, умения и навыки индивида формируют человеческий потенциал (неиспользованный человеческий капитал). С этой точки зрения человеческий капитал рассматривается как производительная способность индивида, или способность оказывать трудовую услугу. Реализация человеческого капитала происходит исключительно в системе трудовых отношений, а трудовые ресурсы выступают формой его проявления. Исходя из этого, в статье дана оценка состояния трудовых ресурсов в регионах Российской Федерации. Проведен анализ рабочей силы и уровня участия в ней территориальных образований страны в динамике и разрезе. Сделан вывод, что в целях социально-экономического развития государства необходимо уделять внимание увеличению производительности труда.

Трудовые ресурсы, человеческий капитал, уровень участия в рабочей силе, рабочая сила

Короткий адрес: https://sciup.org/14939154

IDR: 14939154 | УДК: 331.101.262:316.628 | DOI: 10.24158/tipor.2018.7.9

Текст научной статьи Трудовые ресурсы как форма проявления человеческого капитала

На сегодняшний день накоплен значительный объем теоретико-методологических и прикладных исследований человеческого капитала, где представлены его разнообразные оценки. Связано это прежде всего с комплексным характером самого понятия, в структуре которого выделяется множество элементов. Основными среди них являются образование, здоровье, мотивация, ценностные ориентации и т. д. Изначально категория «человеческий капитал» включала в себя только совокупность вложенных в него инвестиций (образования и профессиональных навыков), повышавших способность человека к труду. Исследования Т. Шульца и Дж. Беккера дали толчок к широкому изучению развития человеческого капитала в мировом сообществе [2]. В дальнейшем рассматриваемый термин стал определять работника не только как носителя способности оказывать определенную услугу, но и как собственника весьма специфического капитала, производящего прибавочный продукт.

Знания, умения и навыки, полученные индивидом в ходе обучения, образуют общую часть человеческого капитала. Общий капитал состоит из комплексной подготовки работника, позволяющей ему трудиться по разным профилям на многих предприятиях, в то время как специфическая часть формируется в основном путем накопления специального стажа, отражающего время, в течение которого сотрудник выполняет свои обязанности в одной организации [3]. Человеческий капитал реализуется только в системе трудовых отношений. В условиях невостребованно-сти знаний и навыков индивида накапливается неиспользованный человеческий капитал, или человеческий потенциал. С точки зрения реализации человеческий капитал рассматривается как производительная способность индивида (или трудоспособность), определяемая состоянием здоровья, возрастом и образованием, и является ключевым признаком категории «трудовые ресурсы». Из этого следует заключить, что трудовые ресурсы и человеческий капитал связывает общее базовое содержание. Таким образом, можно констатировать, что реализация человеческого капитала и в некоторой мере его накопление происходят непосредственно в процессе труда, а трудовые ресурсы выступают формой его проявления. Поэтому для оценки общего состояния человеческого капитала важен анализ ключевых компонентов трудовых ресурсов.

Главным критерием трудовых ресурсов является численность рабочей силы. Этот показатель в Российской Федерации в 2016 г. составил 76,6 млн человек. Прирост рабочей силы за 2014– 2016 гг. равнялся почти 1,5 %, что произошло в основном за счет присоединения к России Крыма. Однако с 2009 по 2014 г. наблюдалось уменьшение рассматриваемой величины с 75,7 до 75,4 млн человек [4]. Территориальное исследование показывает сокращение рабочей силы практически во всех федеральных округах. Наиболее остро эта проблема стоит в Приволжском, Сибирском, Уральском, Дальневосточном округах. В Республике Башкортостан темп убыли достиг 0,3 %.

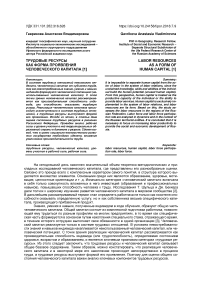

Почти половина рабочей силы страны сосредоточена в Центральном (более 27,0 %) и Приволжском (свыше 20,0 %) федеральных округах. Причем 9,4 % приходится на Москву, 5,2 – Московскую область, 2,7 – Республику Татарстан, 2,6 – Республику Башкортостан и по 2,3 % – на Нижегородскую и Самарскую области. В Санкт-Петербурге проживает 3,9 % рабочей силы страны (рисунок 1). В динамике видно увеличение доли рабочей силы в ЦФО в основном за счет прироста в Москве и Московской области, а также в Северо-Кавказском федеральном округе из-за повышения численности трудоспособного населения во всех его субъектах. В Южном федеральном округе доля рабочей силы возросла после включения в состав Республики Крым и Севастополя. Необходимо отметить, что при уменьшении рассматриваемого показателя в СевероЗападном федеральном округе на 0,3 % в Санкт-Петербурге он увеличился на 0,3 %, а в Ленинградской области – на 0,1 %.

Центральный ФО

В том числе Москва и Московская область

Северо-Западный ФО

В том числе Санкт-Петербург и Ленинградская область

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО

В том числе РБ

v//////////^^^^2

13,1

................................. I14,6

22222222222^^

1 9,9

4,8

I 5,2

WjJWWWWl 9, 310,7

Ж2Ж223

5,9

Vz^z^^^ 20212,2

2,7

2,6

В том числе РТ

В том числе Самарская область

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

22,,34

wzwzwzwz^ 8,7

^^^^^^^^ 13,5

4,7

0 5 10 15 20 25 30

0 2007 г.

□2016 г.

Рисунок 1 – Доля рабочей силы по федеральным округам РФ, 2007–2016 гг., % [5]

Таким образом, наблюдается притягательность определенных территорий, таких как Москва и Московская область в Центральном федеральном округе, Ленинградская область и Санкт-Петербург в Северо-Западном, Республика Татарстан в Приволжском, Тюменская область в Уральском. Эти регионы становятся территориями-аттракторами рабочей силы благодаря интенсивно развивающейся экономике, привлекательным предложениям на рынке труда и повышающемуся уровню жизни.

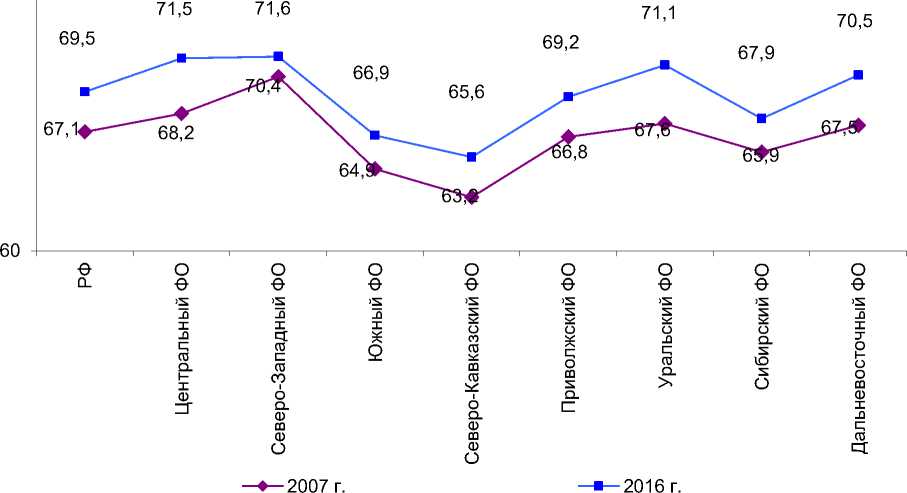

Как упомянуто ранее, человеческий капитал реализуется и накапливается в труде, поэтому уровень участия в рабочей силе является одним из основных критериев оценки его реализации. Чем он выше, тем больше степень реализации человеческого капитала на данной территории. Уровень участия в рабочей силе отражает долю населения трудоспособного возраста страны, которое активно занято в деятельности рынка труда, работая или пребывая в поисках работы.

По данным за 2016 г. уровень участия в рабочей силе по РФ составляет 69,5 %, при этом в Центральном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах этот показатель значительно выше среднероссийского уровня (рисунок 2). С 2007 по 2016 г. рассматриваемая величина возросла по всем округам в среднем на 2,0–3,0 %. При этом необходимо отметить, что в Северо-Западном, Уральском, Сибирском округах уровень участия в рабочей силе в сельских поселениях сократился на 1,7; 1,2; 1,0 % соответственно.

Рисунок 2 – Уровень участия в рабочей силе по федеральным округам, 2007–2016 гг., % [6]

В Центральном федеральном округе с 2007 по 2016 г. уровень участия в рабочей силе снизился только в Костромской (-1,0 %) и Рязанской (-1,8 %) областях. Во всех остальных субъектах наблюдалось увеличение значений показателя, %: в Белгородской области - на 7,9, Москве - 5,0, Ярославской области - 3,7, Тульской, Воронежской, Липецкой областях - 3,6, других регионах -менее 2,5.

В Северо-Западном федеральном округе снижение значений данного показателя за аналогичный период зафиксировано в Республике Карелия (-0,3 %), Архангельской (-1,6) и Вологодской (-0,2 %) областях. Наибольший прирост наблюдался в Новгородской (+4,1 %), Мурманской (+3,8) и Псковской (+2,1 %) областях.

В Южном федеральном округе с 2007 по 2016 г. уровень участия в рабочей силе увеличился практически во всех субъектах (Республике Калмыкия - на 4,5 %, Краснодарском крае -3,3, Ростовской области - 3,1 %), кроме Республики Адыгея, где значение снизилось на 0,5 %.

В Северо-Кавказском федеральном округе максимальная трансформация уровня участия в рабочей силе произошла в Республике Ингушетия: с 52,0 % в 2007 г. до 72,8 % в 2016 г. Показатель увеличился также в Чеченской Республике (+7,8 %) и Кабардино-Балкарской Республике (+5,9), Северной Осетии - Алании (+4,3) и Ставропольском крае (+1,2 %). Значения уменьшились в Республике Дагестан (-2,5 %) и Карачаево-Черкесской Республике (-2,0 %).

В Приволжском федеральном округе в 2016 г. уровень участия в рабочей силе выше среднероссийских цифр зафиксирован в Республике Мордовия (71,2 %), Республике Татарстан (71,4), Удмуртской Республике (71,3), Чувашской Республике (69,7), Нижегородской (71,5) и Самарской (71,6) областях. В Республике Башкортостан в том же году исследуемая величина равнялась всего 66,9 %. При этом наибольший прирост значений наблюдался в Пензенской области (+6,9 %), Республике Татарстан (+5,4), Ульяновской области (+3,7), Нижегородской области (+3,5) и Республике Мордовия (+3,5 %). В Республике Башкортостан показатель увеличился на 1,8 %. Снижение уровня участия в рабочей силе отмечено в Республике Марий Эл - на 0,3 % - и Пермском крае - на 0,2 %.

В Уральском федеральном округе наибольшее увеличение показателя зафиксировано в Челябинской (+7,9 %) и Курганской (+5,8) областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе (+2,0 %). При этом в Свердловской области он уменьшился на 1,4 %.

В Сибирском федеральном округе за аналогичный период уровень участия в рабочей силе снизился только в Алтайском крае (–0,3 %) и Томской области (–0,9 %). В Омской области показатель увеличился на 5,0 %, Забайкальском крае – на 4,7, Новосибирской области – на 4,1 %.

В Дальневосточном федеральном округе во всех субъектах уровень участия в рабочей силе возрос, %: в Еврейской автономной области – на 7,4, Хабаровском крае – 4,7, Амурской и Сахалинской областях – 3,9, Магаданской области – 3,5.

В целом уровень участия в рабочей силе увеличился, однако отмечены структурно-территориальные изменения этого показателя. Его значения снизились в сельских поселениях СевероЗападного, Уральского и Сибирского федеральных округов, что свидетельствует о проблемах на рынке труда. Предпосылкой уменьшения рассматриваемого параметра в некоторых регионах является перманентный миграционный отток трудоспособного населения (в Республике Карелия в 2016 г. он составил 10 человек на 10 000 населения, Архангельской области – 68, Вологодской – 17, Республике Дагестан – 45, Карачаево-Черкесской Республике – 54, Алтайском крае – 19 и т. д.).

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. Численность рабочей силы уменьшается пропорционально сокращению трудоспособного населения. Поэтому в целях социально-экономического развития страны необходимо уделять внимание увеличению производительности труда, что в свою очередь достигается путем повышения качества человеческого капитала. При этом конкуренция на рынке труда в условиях нестабильной экономики ориентирует граждан на получение высшего профессионального образования, что способствует накоплению человеческого капитала и повышению его качества.

Ссылки и примечания:

-

1. Исследование выполнено в рамках государственного задания ИСЭИ УФИЦ РАН на 2018 г.

-

2. Becker G. Human Capital. N. Y. ; L., 1975. 267 p. ; Shultz T. Human Capital // International Encyclopedia of the Social Sciences. N. Y., 1968. Vol. 6.

-

3. Ишмуратова Д.Ф. Общий и специфический человеческий капитал: основные тенденции накопления и использования // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2017. № 4 (138). С. 90–94.

-

4. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010 : статистический сборник. М., 2010. 996 с. ; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017 : статистический сборник. М., 2017. 1402 с.

-

5. Там же.

-

6. Там же.

Список литературы Трудовые ресурсы как форма проявления человеческого капитала

- Becker G. Human Capital. N. Y.; L., 1975. 267 p.

- Shultz T. Human Capital//International Encyclopedia of the Social Sciences. N. Y., 1968. Vol. 6.

- Ишмуратова Д.Ф. Общий и специфический человеческий капитал: основные тенденции накопления и использования//Экономика и управление: научно-практический журнал. 2017. № 4 (138). С. 90-94.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: статистический сборник. М., 2010. 996 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: статистический сборник. М., 2017. 1402 с.