Трудовые ресурсы Краснодарского края и демографические основы их формирования

Автор: Касьянов Валерий Васильевич, Трошенок Станислав Валентинович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 1, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновываются изменения, происходившие в демографических основах формирования трудовых ресурсов Краснодарского края за период 1970-2007 гг. На основе конкретных исследований трансформационных процессов, происходящих в крае, анализируется базисная зависимость состояния трудовых ресурсов от демографической составляющей. При подготовке статьи авторы широко использовали статистические данные Краснодарa, других учреждений и ведомств Краснодарского края.

Трудовые ресурсы, демографическая ситуация, коэффициент рождаемости, численность населения, трудовая занятость населения

Короткий адрес: https://sciup.org/14932672

IDR: 14932672

Текст научной статьи Трудовые ресурсы Краснодарского края и демографические основы их формирования

Среди многочисленных факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие региона, особую роль играет демографическая ситуация, дающая представление о реальных возможностях региона обеспечивать такой тип воспроизводства населения, который способствовал бы формированию населения с устойчивой положительной динамикой, обеспечивающей позитивную возрастную структуру населения, необходимую для поддержания и роста социальноэкономического развития региона. Население - динамичная система, представляющая один из факторов экономического роста территории.

Действие законов народонаселения обусловлено законами общественного развития в целом и, прежде всего, экономического характера. Народонаселение предстает в качестве непременного условия общественного производства, а его основная и подавляющая часть - трудящиеся - выступает как первая производительная сила.

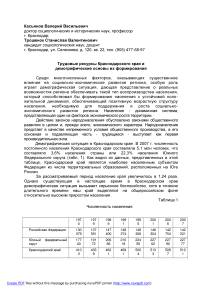

Демографическая ситуация в Краснодарском крае. В 2007 г. численность постоянного населения Краснодарского края составляла 5,1 млн человек, что составляло 3,6% населения страны или 22,3% населения Южного Федерального округа (табл. 1). Как видно из данных, представленных в этой таблице, Краснодарский край является наиболее населенным субъектом Федерации из числа территориальных образований, расположенных на Юге России.

За рассматриваемый период население края увеличилось в 1,24 раза. Однако существующая в настоящее время в Краснодарском крае демографическая ситуация вызывает серьезное беспокойство, хотя в течение длительного времени наш край выделялся на общероссийском фоне относительно высоким приростом населения.

Таблица 1

Численность населения

|

197 0 |

197 9 |

198 9 |

199 1 |

199 5 |

200 1 |

200 6 |

200 7 |

|

|

Российская Федерация |

130 |

137 |

147 |

148 |

148 |

146 |

142 |

142 |

|

079 |

551 |

400 |

274 |

306 |

304 |

754 |

221 |

|

|

Южный федеральный |

177 |

191 |

206 |

210 |

224 |

227 |

227 |

227 |

|

округ |

40 |

72 |

66 |

18 |

55 |

62 |

90 |

77 |

|

Краснодарский край |

410 |

433 |

462 |

469 |

500 |

513 |

509 |

510 |

|

3 |

9 |

1 |

1 |

4 |

3 |

7 |

1 |

|

Республика Адыгея |

385 |

405 |

433 |

437 |

451 |

447 |

443 |

441 |

|

Республика Дагестан |

142 9 |

162 8 |

180 3 |

187 5 |

199 7 |

248 6 |

264 1 |

265 9 |

|

Республика Ингушетия |

106 5 |

115 4 |

127 5 |

192 |

280 |

446 |

487 |

493 |

|

Чеченская Республика |

117 2 |

974 |

997 |

116 3 |

118 4 |

|||

|

Кабардино-Балкарская Республика |

588 |

674 |

760 |

781 |

790 |

887 |

894 |

891 |

|

Республика Калмыкия |

268 |

294 |

323 |

327 |

320 |

307 |

289 |

287 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

345 |

368 |

418 |

425 |

436 |

441 |

431 |

429 |

|

Республика Северная Осетия-Алания |

552 |

597 |

634 |

652 |

659 |

704 |

702 |

701 |

|

Ставропольский край |

196 1 |

217 1 |

243 9 |

247 8 |

265 0 |

274 1 |

271 0 |

270 1 |

|

Астраханская область |

868 |

915 |

998 |

100 1 |

102 4 |

100 9 |

994 |

994 |

|

Волгоградская область |

232 3 |

247 5 |

259 4 |

264 2 |

269 5 |

272 5 |

263 6 |

262 0 |

|

Ростовская область |

383 1 |

408 1 |

430 9 |

434 5 |

442 9 |

443 9 |

430 4 |

427 6 |

За период с 1990 по 2007 гг., несмотря на общий прирост численности населения, показатели естественной убыли населения увеличилась с -0,1 до -4,4 на 1000 человек населения (таблица 2).

На фоне естественной убыли населения миграция оставалась единственным источником восполнения потерь в численности населения края. В 2005 г. численные потери были компенсированы миграционным приростом на 87% (для сравнения, в 2004 г. – на 67,1%). В 2006 г. миграционный прирост населения составил 26599 человек, что на 2829 человек, или на 11,9%, больше чем в 2005 г. и на 4683 человека, или на 21,4% превысил естественную убыль населения.

Таблица 2

Компоненты естественного прироста (убыли) населения края

|

Годы |

Число родившихся |

Число умерших |

Естественный прирост, убыль (-) |

|||

|

Человек |

‰ |

Человек |

‰ |

Человек |

‰ |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1970 |

57787 |

14,0 |

36068 |

9,2 |

19719 |

4,8 |

|

1975 |

61941 |

14,4 |

46975 |

10,9 |

14966 |

3,5 |

|

1980 |

67704 |

15,2 |

55440 |

12,4 |

12264 |

2,8 |

|

1985 |

71172 |

15,5 |

58524 |

12,8 |

12648 |

2,7 |

|

1990 |

61663 |

13,1 |

62031 |

13,2 |

- 368 |

- 0,1 |

|

1991 |

58901 |

12,4 |

64776 |

13,6 |

- 5875 |

- 1,2 |

|

1992 |

55441 |

11,5 |

67079 |

13,9 |

- 11638 |

- 2,4 |

|

1993 |

50227 |

10,2 |

77109 |

15,7 |

- 26882 |

- 5,5 |

|

1994 |

51907 |

10,4 |

78865 |

15,9 |

- 26958 |

- 5,5 |

|

1995 |

50489 |

10,0 |

77000 |

15,3 |

- 26511 |

- 5,3 |

|

1996 |

47530 |

9,4 |

74460 |

14,7 |

- 26930 |

- 5,3 |

|

1997 |

45143 |

8,9 |

73675 |

14,5 |

- 28532 |

- 5,6 |

|

1998 |

44958 |

8,9 |

71861 |

14,2 |

- 26903 |

- 5,3 |

|

1999 |

43181 |

8,5 |

74691 |

14,7 |

- 31510 |

- 6,2 |

|

2000 |

45847 |

9,1 |

77971 |

15,4 |

- 32124 |

- 6,3 |

|

2002 |

50971 |

9,9 |

80306 |

15,7 |

- 29335 |

- 5,8 |

|

2005 |

52309 |

10,3 |

79757 |

15,6 |

- 27448 |

- 5,3 |

|

2006 |

53244 |

10,4 |

75334 |

14,8 |

- 22090 |

- 4,4 |

Демографический кризис непосредственно отразился на половозрастном составе населения края. Наряду с количественными, наблюдаются серьезные структурные изменения. Обращает на себя внимание достаточно быстрый рост абсолютного числа лиц пожилого возраста. Продолжает увеличиваться разрыв между численностью детского населения (от 0 до 14 лет) и лиц в возрасте 60 лет и старше.

Коэффициент старости, показывающий удельный вес численности лиц старшей возрастной группы, по отношению к общей численности населения, за период с 1970 по 2007 гг. увеличился от 18,8% до 22,5%. Начиная с 1996 г. средний возраст населения, хоть и незначительно, но возрос на 1,5 года. При этом, несмотря на некоторую общую тенденцию к увеличению средней продолжительности предстоящей жизни, обращает на себя внимание разрыв этого показателя у мужчин и женщин, который вырос с 12,2 лет в 2000 г. до 12,4 лет в 2005 г. и только в 2006 г. сократился до 11,7 года.

Представляется, что здесь основной причиной явилась утрата за годы перестройки позиций, завоеванных ранее в реформировании эпидемиологической ситуации. К концу 80-х гг. по сути полностью сформировался депопуляционный тренд демографического развития. Население, возрастная структура которого была искажена многочисленными демографическими волнами, продолжало интенсивно стареть. При этом следует отметить, что если, в целом, в 1980-х гг. в крае наблюдался рост рождаемости, то начиная с 1990 г. коэффициент рождаемости начинает уменьшаться. И год от года, на протяжении десятилетия, этот процесс ускорялся. Только c 2000 г. наблюдается некоторое возрастание показателя рождаемости.

На фоне снижения абсолютного числа детей в возрасте до 14 лет и сокращения их доли в структуре населения, в рассматриваемый период увеличилось число женщин фертильного возраста (15-49 лет), в 1996 г. их число составляло 1255,8 тыс., а в 2006 г. – 1363,3 тыс., т.е. отмечается своеобразная феминизация населения. При этом суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений у одной женщины за репродуктивный период от 15 до 49 лет) составил 1,4, т.е. более чем в два раза ниже требуемого для простого воспроизводства населения и в 1,3 раза меньше, чем в 1990 г.

Таблица 3

Изменения коэффициента рождаемости

|

197 0 |

198 5 |

199 0 |

199 5 |

199 6 |

199 7 |

199 8 |

199 9 |

200 0 |

200 1 |

200 2 |

200 3 |

200 4 |

200 5 |

200 6 |

|

14, |

15,5 |

13, |

10, |

9,4 |

8,9 |

8,9 |

8,5 |

9,1 |

9,6 |

10,1 |

10,4 |

10,8 |

10, |

10,4 |

|

0 |

1 |

0 |

3 |

|||||||||||

|

х |

101, 9 |

84, 5 |

76, 3 |

94, 0 |

94, 7 |

100, 0 |

95, 5 |

107, 0 |

105, 5 |

105, 2 |

103, 0 |

103, 8 |

95, 4 |

101, 0 |

Наглядную картину этого процесса мы можем увидеть, проанализировав изменения коэффициента рождаемости, приведенные в табл. 3.

В то же время, на протяжении последних 7 лет наблюдалась четко выраженная тенденция к снижению численности детского населения (табл. 4).

Таблица 4

|

Годы |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

|

Всего, моложе 15 лет (тыс. человек) |

946,5 |

910,9 |

870,2 |

832,2 |

804,6 |

785,3 |

768,0 |

|

Мужчины |

485,0 |

467,2 |

446,3 |

427,0 |

413,4 |

403,9 |

395,1 |

|

Женщины |

461,5 |

443,7 |

423,9 |

405,2 |

391,2 |

381,4 |

372,9 |

Как свидетельствуют данные таблицы, за рассматриваемый период общая численность детского населения уменьшилась на 18,9% или в 1,23 раза. В том числе - численность детей мужского пола уменьшилась на 18,5%, женского - на 19,2%.

Репродуктивное поведение современной женщины (семьи) ориентировано в основном на рождение одного ребенка и гораздо реже – на повторные рождения. Суммарный показатель рождаемости на протяжении последних лет неуклонно снижался и достиг 141 родившихся на 100 женщин, что на 35% ниже уровня, необходимого для простого численного замещения поколения родителей поколениями их детей. Обнадеживающий, на первый взгляд, прирост рождений в начале нового столетия обусловлен в основном временным численным пополнением женщин фертильных возрастов поколениями девушек, родившихся в 80-е гг. прошлого века, когда рождаемость была наибольшей за последние 30 лет. Анализ повозрастной рождаемости за отдельные года, ее структуры по порядкам рождения, а также данных переписей населения 1989 и 2002 гг. о накопленной рождаемости когорт различных годов рождения доказал, что подъем рождаемости в 1980-е гг. был ничем иным, как результатом пересмотра сроков рождения детей, но не их числа. Репродуктивные планы абсолютного большинства семей в России остались неизменными, а у части самых молодых – понизились, в сравнении с предшествующими когортами. С точки зрения методики прогнозирования будущего рождаемости стало очевидно, что до тех пор, пока в рамках основных репродуктивных когорт будут доминировать женщины, исчерпавшие свои планы в сфере формирования семьи и числа детей, рассчитывать на подъем рождаемости невозможно. Более того: демографическая волна, возникшая в 1980-е гг. и обусловившая в значительной мере падение рождаемости в первой половине 1990-х гг., будет иметь и отдаленные последствия. Вступая в возраст формирования семьи, малочисленные поколения 1990-х гг. будут постоянно занижать рождаемость еще не менее 2,5-3 десятилетий.

Помимо фактора исчерпания репродуктивных планов когорт, на текущую динамику чисел родившихся оказывала сильное понижающее влияние структура женских репродуктивных когорт: в возрастах максимальной интенсивности деторождения (20-24 и 25-29 лет) доминировали женщины, родившиеся во второй половине 60-х – первой половине 70-х гг., т.е. в годы минимальной рождаемости.

Наряду с указанным, в действие вступил и еще один мощный фактор корректировки рождаемости, всегда проявляющийся в переломные, кризисные периоды – откладывание рождений. Именно начавшиеся в 1993-1994 гг. и продолжающиеся вплоть до конца 2006 г. сдвиги в распределении рождений по очередности в отдельных возрастных группах (главным образом, у молодых женщин) свидетельствуют о негативной роли социально-экономического кризиса в детерминации репродуктивного поведения.

Одновременно с падением рождаемости в Краснодарском крае, начиная с 1990 г., начала расти смертность. До 1991 г. смертность росла достаточно умеренно и в целом не давала особых оснований для беспокойства, поскольку темпы ее роста не превышали темпов роста, например, в 1970-е гг. Начиная с 1991 г. изменения показателя смертности населения края принимают волнообразный характер. За увеличением этого показателя следует уменьшение, и наоборот. Так, в период с 1991 г. по 1995 г., под влиянием «шоковой» терапии, беспрецедентного обнищания населения, развала всей системы социальной поддержки населения и т.д. В период с 1996 г. по 1999 г. отмечается относительная стабилизация показателей. В 2000 г. мы вновь наблюдаем скачок показателя смертности. Своего пика он достиг в 2002 г., когда коэффициент смертности был равен 15,7. Затем – новый спад, и к началу 2007 г. коэффициент смертности уменьшился в 1,06 раза, а его показатель составил 14,8.

В последнее десятилетие ХХ в. рост смертности затронул все возрастные группы населения Кубани старше 15 лет, однако некоторые половозрастные группы понесли большие потери в сравнении с остальными. У мужчин рост повозрастных коэффициентов смертности наблюдался во всех возрастах после 15 лет (не менее чем в 1,2 раза). Своего максимума он достигал в возрасте 40-44 года - в 1,4 раза. У женщин рост коэффициентов смертности был несколько меньшим. Максимальный рост данного показателя отмечался в возрастных группах 35 – 44 года, где он составил 1,3 раза. В целом же прирост повозрастной смертности увеличивался по мере приближения к старшим возрастам.

Вплоть до 1992 г. продолжительность жизни находилась примерно на уровне конца 80-х гг. и составляла около 63 лет для мужчин и 74 лет для женщин. Для обоих полов ее среднее значение составляло около 69 лет (табл. 5).

Как видно из данных, приведенных в таблице, в 1992 г. продолжительность жизни, по сравнению с 1990 г., сократилась на 0,8 года, еще через год – на 2,22 года дополнительно, в 1994 г. сокращение в сравнении с уровнем 1990 г. составило более 3 лет. Для мужчин сокращение продолжительности жизни составило за тот же период 4,4 года, для женщин – 1,9 года. Следует отметить, что в результате этого процесса продолжительность жизни мужчин в середине 1990-х гг. оказалась меньше, чем возраст выхода на пенсию.

Таблица 5

Ожидаемая продолжительность жизни населения Кубани (лет)

|

Все население |

Городское население |

Сельское население |

|||||||

|

Оба пола |

Мужчины |

Женщины |

Оба пола |

Мужчины |

Женщины |

Оба пола |

Мужчины |

Женщины |

|

|

1990 |

68,7 |

63,2 |

74,1 |

68,89 |

63,51 |

74,15 |

67,79 |

61,72 |

74,07 |

|

1992 |

67,9 |

62,2 |

73,6 |

68,3 |

62,9 |

73,7 |

67,3 |

61,4 |

73,5 |

|

1993 |

65,7 |

59, 6 |

72,2 |

65,8 |

59,7 |

72,3 |

65,5 |

59,4 |

72,1 |

|

1994 |

65,2 |

58,8 |

72,2 |

65,2 |

58,9 |

72,1 |

65,1 |

58,7 |

72,3 |

|

1995 |

65,7 |

59,4 |

72,7 |

66,1 |

59,9 |

72,7 |

65,3 |

58,9 |

72,6 |

|

1999 |

67,5 |

61,8 |

73,5 |

68,4 |

62,8 |

74,1 |

66,5 |

60,6 |

72,8 |

|

2000 |

67,1 |

61,2 |

73,4 |

67,6 |

61,8 |

73,6 |

65,9 |

59,74 |

72,67 |

|

2002 |

67,0 |

61,1 |

73,4 |

67,7 |

61,9 |

73,8 |

66,1 |

60,2 |

72,8 |

|

2005 |

67,5 |

61,5 |

73,9 |

68,5 |

62,6 |

74,5 |

66,4 |

60,5 |

73,1 |

|

2006 |

68,7 |

63,0 |

74,7 |

69,6 |

63,9 |

75,3 |

67,8 |

61,9 |

74,1 |

Еще одним феноменом периода активного роста смертности стало то, что мужская смертность в городах росла быстрее, нежели в сельской местности, в результате чего потери человеко-лет жизни у сельского населения оказались несколько меньшими. У мужчин – горожан смертность выросла в 1,3 раза, у мужчин – селян – в 1,03 раза. С женской смертностью прослеживалась обратная картина. Женская смертность в сельской местности несколько превышала женскую смертность в городах. В результате к концу 90-х гг. показатели продолжительности жизни городских и сельских жителей заметно сблизились. Правда, это сближение произошло главным образом не за счет повышения продолжительности жизни в сельской местности, а из-за снижения ее в городах.

Большинство переживаемых на протяжении последнего десятилетия ХХ в. проблем - результат процессов, начавшихся еще в конце 1960-х гг. Основными факторами роста смертности в период радикальных экономических реформ можно считать следующие: резкое падение уровня жизни большинства населения, фактическое обнищание наименее социально защищенных слоев населения (стариков, инвалидов, многодетных семей, сельского населения в целом), эксперименты по «реформированию» здравоохранения и коммерциализация сферы медицинских услуг, ставших недоступными большинству обнищавшего за годы реформ населения; фактическое уничтожение системы санитарно-эпидемиологического контроля; ликвидация государственной монополии на производство и продажу алкоголя, фактическое устранение государства от проведения какой-либо социально ориентированной политики в этой сфере и, как следствие, интенсивная алкоголизация, а также – и наркотизация населения; развал системы контроля за условиями труда; дальнейшее ухудшение экологической обстановки в связи с резким сокращением расходов на природоохранные мероприятия.

Рост смертности происходил по всем группам причин смерти, однако беспрецедентной можно назвать динамику смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний, убийств, несчастных случаев, отравлений и болезней органов пищеварения. Среди названных причин особо выделялись инфекционные и паразитарные болезни - число умерших от них выросло за 10 лет в 1,8 раза. Сходную динамику имеет смертность от группы причин «несчастные случаи, отравления и травмы», куда входят убийства и самоубийства. Коэффициенты смертности от этих причин увеличился за 10 лет в 1,7 раза. Смертность в результате отравлений алкоголем и от болезней органов пищеварения возросла в 1,4 и 1,3 раза соответственно.

В сравнении с 80-ми гг. ситуация усугубилась тем, что роль экзогенных причин смерти в формировании результирующего показателя смертности возросла, в первую очередь, из-за опережающего роста смертности от инфекционных и паразитарных болезней, несчастных случаев, убийств, отравлений и болезней органов пищеварения. Относительно стабильно развивавшаяся в 90-е гг. ситуация в области смертности от болезней системы кровообращения и других форм хронической патологии была связана отнюдь не с наличием в России, в целом, и в Краснодарском крае, в частности, адекватных средств борьбы с ними, а всего лишь с активизацией преждевременной смертности от других причин. Иными словами, население края не доживало до «старческих» причин смерти, и в этом было коренное отличие российской модели смертности от тех, которые можно наблюдать в других странах.

Таким образом, для Краснодарского края, на протяжении всего рассматриваемого периода, характерным было сокращение показателя естественного прироста населения, сокращение рождаемости и увеличение смертности. Несмотря на то, что собственно Краснодарский край традиционно считается трудоизбыточным регионом, сокращение численности населения весьма опасно в долгосрочной перспективе с точки зрения экономической безопасности.

Во-первых, из-за ускорявшегося процесса снижения рождаемости изменялась возрастная структура населения - сокращалась доля лиц моложе трудоспособного возраста.

Во-вторых, изменилась возрастная структура смертности. Смертность возросла практически среди представителей всех групп населения, находящихся в трудоспособном возрасте. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю (Краснодарстат), начиная с 1993 г. постоянное население края в результате естественной убыли сокращалось ежегодно более чем на 25 тыс. человек. Однако значительный приток мигрантов на территорию края, составлявший в 1990-е гг. в среднем около 20 тыс. человек в год, во многом компенсировал естественные потери.

Тем не менее, даже с учетом всех приезжих общий прирост числа жителей края в 1995 и 1996 гг. составляет всего 0,1% численности населения, в 1997 г. -нулевой прирост, а в 1998 г. впервые произошло сокращение численности населения на 0,1%. И это сокращение продолжается, причем имеет тенденцию к увеличению.

Одним из важных показателей, характеризующих обеспеченность любой страны, любого региона трудовыми ресурсами, является возрастная структура населения. Критерии классификации возраста зависят от цели исследования. В демографических исследованиях встречается множество классификаций, начиная от одногодичных и кончая тремя основными возрастными группами.

С экономической точки зрения, с точки зрения воспроизводства трудовых ресурсов общепринято деление населения именно по трем основным группам: моложе трудоспособного, трудоспособного и старше трудоспособного возрастов. Количественное соотношение этих групп имеет важное значение для экономики страны или отдельного ее региона. В качестве показателя обеспеченности общества трудовыми ресурсами могут быть использованы удельные веса каждой из этих трех укрупненных возрастных групп населения и так называемая демографическая нагрузка трудовых ресурсов, т.е. количество лиц моложе трудоспособного и старше трудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного возраста. Численность и удельные веса каждой из указанных возрастных групп населения в Краснодарском крае приведены в таблице 6. Данные таблицы свидетельствуют, что за период после начала радикальных экономических реформ в возрастной структуре Краснодарского края произошли значительные изменения, а именно – снизился удельный вес населения моложе трудоспособного возраста.

Таблица 6

Удельный вес отдельных категорий населения в общей численности постоянного населения края (на конец года), в %

|

1992 |

1995 |

2000 |

2002 |

2005 |

2006 |

|

|

Численность постоянного населения (на конец года) |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Моложе трудоспособного возраста |

23,2 |

22,3 |

19,5 |

18,7 |

16,9 |

16,5 |

|

Трудоспособного возраста - всего |

54,6 |

55,1 |

57,5 |

58,6 |

60,7 |

61,1 |

|

в том числе мужчины в % к числу трудоспособных |

51,6 |

52,5 |

50,5 |

63,2 |

66,3 |

67,2 |

|

женщины в % к числу трудоспособных |

48,4 |

47,5 |

49,5 |

54,6 |

55,8 |

55,9 |

|

Старше трудоспособного возраста |

22,2 |

22,6 |

23,0 |

22,7 |

22,4 |

22,4 |

|

Трудовые ресурсы |

54,9 |

56,1 |

59,1 |

60,8 |

62,5 |

62,5 |

Если по состоянию на 1 января 1992 г. лица «моложе трудоспособного возраста» составляли 23,2% населения края, в 1996 г. - 22,3%, в 2001 г. -19,4%, то на 1 января 2007 г. лица, моложе трудоспособного возраста, составляли 16,5% от общей численности населения края. Уменьшение составило 6,7% или 1,41 раза. В то же самое время, удельный вес населения трудоспособного возраста, наоборот, увеличился с 54,6% до 61,1% (+ 6,5%). Практически не изменился удельный вес населения старше трудоспособного возраста в общей численности постоянного населения края 22,2% в 1992 г. и 22,4% в 2006 г. (+ 0,2%).

Сокращение численности населения, как мы видим, в основном, идет за счет групп «моложе трудоспособного возраста» в общей численности всего постоянного населения. Эта тенденция, пожалуй, имеет самое негативное значение для перспективного развития края, так как является предпосылкой ухудшения воспроизводственного процесса населения в трудоспособном возрасте и, тем самым, состояния трудовых ресурсов в недалеком будущем.

Анализ занятости населения. Как известно, трудоспособное население -это все те, кто по возрасту и по состоянию здоровья способны работать. В общей численности трудоспособного населения выделяется экономически активное население, т.е. те, кто желает работать и ищет работу.

Изменения численности трудоспособных за период с 1992 по 2006 г. не совпадают с изменениями численности экономически активного населения. Например, рост численности трудоспособных в течение практически всего этого периода отстает от роста численности экономически активного населения. Особенно заметна эта тенденция среди женщин.

В целом по краю, в среднем 20% трудоспособного населения не проявляли никакой экономической активности.

Экономически активное население распадается на занятых и безработных.

Динамика изменений численности занятых в экономике в общих чертах повторяет динамику изменений численности экономически активного населения, т.е. устойчиво уменьшалась вплоть до конца 2000 г.

Но если учитывать динамику изменений численности трудоспособного населения, которая имеет тенденцию к росту, то следует сделать вывод: в крае ежегодно не занято, в среднем, около миллиона тех лиц, которые находятся в трудоспособном возрасте и могли бы реально работать (табл. 7).

Таблица 7

Численность и удельный вес занятого населения на конец года

|

1992 |

1995 |

1996 |

2000 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

|

|

Всего трудоспособных, тыс. человек |

2632 |

2744 |

2767 |

2875 |

3041 |

3072 |

3095 |

3114 |

3127 |

|

Экономически активное население, тыс. человек |

2270 |

2214 |

2197 |

2219 |

2435 |

2343 |

2402 |

2422 |

2470 |

|

Занятые в экономике, тыс. человек |

2125 |

2008 |

1962 |

1928 |

2249 |

2105 |

2190 |

2239 |

2289 |

|

Удельный вес занятых в экономически активном населении, % |

93,6 |

90,7 |

89,3 |

86,9 |

92,4 |

89,8 |

91,2 |

92,4 |

92,7 |

|

Удельный вес занятых в трудоспособном населении края, % |

80,7 |

73,2 |

70,9 |

67,1 |

73,9 |

68,5 |

70,8 |

71,9 |

73,2 |

|

Превышение числа трудоспособных над занятыми, тыс. человек |

507 |

736 |

805 |

947 |

792 |

967 |

905 |

875 |

838 |

|

Превышение экономически активных над занятыми, тыс. человек |

145 |

206 |

235 |

291 |

186 |

238 |

212 |

183 |

181 |

При этом четко прослеживается тенденция, с некоторыми колебаниями, к росту численности такого населения - от 507 тыс. человек в 1992 г. до 838 тыс. человек на конец 2006 г., т.е. на 65,3%. Другими словами, в крае накапливается неработающее население, способное работать. Такое население составляет свыше четверти всего трудоспособного населения.

В промышленности Краснодарского края наблюдается рост числа «белых воротничков»: с 16,2% в 1993 г. до 24,7% в 2004 г.

Одновременно с этим, общее число промышленно-производственного персонала уменьшилось с 17,6% до 11,8% от общего числа занятых в экономике края.

Число занятых в сельском хозяйстве Краснодарского края к середине 1990-х гг. несколько уменьшилось. Однако после 1995 г. этот показатель вновь увеличился и в 2000 г. сравнялся с уровнем занятых в этой сфере в 1992 г. -23,8% от общего числа занятых. Начиная с 2003 г. данный показатель снова начал уменьшаться и в 2006 г. составил 17,7%.

Число занятых в сфере услуг, после значительного роста в середине 90-х гг., в начале 2000-х гг. стало уменьшаться и в 2006 г. едва превышало половину от общего числа занятых (56,9%).

Численность занятых в сфере науки и научного обслуживания, сократившаяся в 2005 г., по сравнению с 1990 г., в 1,9 раза, в 2006 г. начала несколько возрастать.

Число работников с законченным и незаконченным высшим образованием составило в Краснодарском крае в 2006 г. 24,1% от числа занятых в экономике, а с учетом лиц, имеющих среднее профессиональное образование - 51,3%. Показательным является рост числа образованной рабочей силы. Число занятых с высшим и незаконченным высшим образованием составляло в 1992 г. 15,7%, а с учетом среднего профессионального образования - 45,6%. Таким образом, рост числа работников с законченным и незаконченным высшим образованием составил 1,5 раза, а с учетом лиц, имеющих среднее профессиональное образование, – 1,13 раза.

При этом следует отметить, что рост профессионального образования у работниц-женщин опережает этот же рост у работников-мужчин. Число работников, имеющих профессиональное образование, в целом по краю, выросло в 2006 г. по сравнению с 1992 г. на 5,7%. Число работниц-женщин, имеющих профессиональное образование за этот же период увеличилось на 7,2%. У работников-мужчин этот показатель составил 4,3%.

Анализ безработицы в крае. Безработица - это социально-экономическое явление, при котором часть экономически активного населения не занято трудовой деятельностью. В реальной экономической жизни безработица выступает как превышение предложения рабочей силы над спросом на нее.

Динамика безработицы по краю показывает, вплоть до 1999 г. наблюдался рост общей безработицы. В 1999 г. этот показатель стабилизировался, а, начиная с 2000 г. начал медленно снижаться (табл. 8).

Таблица 8

Динамика общей и официальной безработицы в крае

|

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1999 |

2000 |

2005 |

2006 |

|

|

Экономически активное население - всего, тыс. человек |

2270 |

2228 |

2179 |

2214 |

2197 |

2206 |

2219 |

2422 |

2470 |

|

Безработные - всего, тыс. человек |

145 |

161 |

188 |

206 |

235 |

354 |

291 |

183 |

182 |

|

Безработные, зарегистрированные в органах государственной службы занятости, тыс. человек |

10,2 |

13,3 |

25,1 |

40,0 |

58,3 |

16,2 |

14,5 |

20,4 |

19,6 |

|

Уровень общей безработицы, % |

6,4 |

7,2 |

8,6 |

9,3 |

10,7 |

16,0 |

13,1 |

7,6 |

7,4 |

|

Уровень официальной безработицы, % |

0,5 |

0,6 |

1,2 |

1,8 |

2,6 |

0,7 |

0,65 |

0,8 |

0,8 |

Как мы видим из данных, приведенных в таблице, уровень официальной безработицы достиг наивысшего значения к концу 1996 г., после чего началось его понижение. К началу 2007 г. уровень официально зарегистрированных безработных 0,8% от всего числа экономически активного населения, что составляло 20 тыс. человек по всему краю. Уровень же общей безработицы, в тот же самый период, составлял 7,4% от общего числа экономически активного населения, или - 182 тыс. человек. А это уже большая величина.

При этом, если на конец 2000 г. более всего безработных наблюдалось среди мужчин - 56,8% от общего числа безработных, то в 2006 г. доля мужчин-безработных составила 49,5%, женщин – 50,5%, соответственно. Наибольший удельный вес среди официально зарегистрированных безработных приходился на долю жителей сельской местности – 64,1%; в возрасте 30 – 49 лет (доля мужчин и женщин - 50,5%); среди работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование (50,0%), как среди мужчин, так и среди женщин.

В ближайшие несколько лет резкие изменения в численности и характере обновления трудовых ресурсов не ожидаются. При прочих равных условиях степень обновления трудовых ресурсов может существенно ухудшится в ближайшие годы. В трудоспособный возраст вступают лица, которые родились в начале и середине 1990-х годов, когда быстро уменьшились показатели рождаемости в Краснодарском крае. Одновременно из этого возраста выходят контингенты, которые родились в первые послевоенные годы. Как известно, в то время было зафиксировано повышение рождаемости. По всей вероятности, уменьшится также влияние миграционных потоков, т.е. постепенно уменьшится приток населения в край извне.

Однозначная комплексная оценка динамики и процесса воспроизводства населения и трудовых ресурсов практически невозможна. При такой оценке нужно учесть социально-экономические сдвиги и возможности обеспечивать всем необходимым население в регионе. Изучение количественных характеристик и степени обновления трудовых ресурсов должно стимулировать разработку соответствующих мер для улучшения их качественных показателей, способствовать обновлению политики на региональном рынке труда.

Сохранение, восстановление и рост демографического потенциала требуют от государства проведения эффективной демографической политики. Разработка и предложение оптимальной системы мер социально-демографической политики возможно только на основе знаний о современном состоянии демографической системы и векторе ее поведения в будущем. Игнорирование или недоучет регионального аспекта анализа демографического развития удаляют государственную политику от соблюдения баланса федеральных и территориальных интересов.

Список литературы Трудовые ресурсы Краснодарского края и демографические основы их формирования

- Краснодарский край 2000. Статистический ежегодник. Госкомстат России. Краснодарский краевой комитет государственной статистики. Краснодар. 2001.

- Краснодарский край 1937-2007: Стат. сб./Краснодарстат. Краснодар, 2007.

- Здравоохранение в Краснодарском крае. 2000-2004. Росстат. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю. Краснодар, 2005.

- Положение дел в здравоохранении Краснодарского края. Из доклада руководителя департамента здравоохранения Краснодарского края С.Н. Алексеенко, на итоговой коллегии 30 марта 2006 г./Copyright, 2006. Медицинский информационно-аналитический центр. http://miac.kuban.ru.

- Социальное положение и уровень жизни населения Краснодарского края: Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. Краснодар, 2005.

- Труд и занятость в Краснодарском крае: Стат.сб./Краснодарстат. Краснодар, 2007.