Трудовые ресурсы сельских территорий: состояние и проблемы

Автор: Панов Михаил Михайлович

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Экономика труда

Статья в выпуске: 5 (15), 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе предпринята попытка выделения характерных черт трудовых ресурсов сельских территорий. Основой для исследования послужил анализ статистических показателей рынка труда Вологодской области в разрезе муниципальных районов. Выявлено, что баланс и состояние локальных рынков труда имеют взаимосвязь с уровнем урбанизации. В связи с этим в качестве критерия для разделения сельских и городских территорий использован коэффициент уровня урбанизации. Для удобства интерпретации результатов районы области разделены на три группы: сельские, низкоурбанизированные и районы со средним и высоким уровнем урбанизации. Показано, что рынок труда сельских территорий имеет менее диверсифицированную структуру занятости, тяготеющую к бюджетному и сельскохозяйственному секторам, что косвенно указывает на низкий потенциал профессиональной мобильности населения. На основании данных регистрируемого рынка труда показано, что для сельских районов области характерны меньшая продолжительность формальной безработицы и сравнительно низкий коэффициент напряжённости на рынке труда. Это наблюдение интерпретировано как отказ сельских работников по прошествии определённого времени от учёта в службе занятости в пользу самостоятельной неформальной экономической деятельности. На основании статистических данных об уровне образования населения сделан вывод о нарушении баланса спроса и предложения на рынке труда с точки зрения квалификации работников. Помимо дефицита высококвалифицированных и избытка низкоквалифицированных кадров отмечается несоответствие уровня образования потребностям местных организаций. Учёт выявленных особенностей способствует оптимизации региональной политики по достижению сбалансированного развития территорий с разной долей сельского населения.

Трудовые ресурсы, уровень урбанизации, сельские территории, муниципальные районы

Короткий адрес: https://sciup.org/14746277

IDR: 14746277

Текст научной статьи Трудовые ресурсы сельских территорий: состояние и проблемы

ПАНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ младший научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

В работе предпринята попытка выделения характерных черт трудовых ресурсов сельских территорий. Основой для исследования послужил анализ статистических показателей рынка труда Вологодской области в разрезе муниципальных районов. Выявлено, что баланс и состояние локальных рынков труда имеют взаимосвязь с уровнем урбанизации. В связи с этим в качестве критерия для разделения сельских и городских территорий использован коэффициент уровня урбанизации. Для удобства интерпретации результатов районы области разделены на три группы: сельские, низкоурбанизированные и районы со средним и высоким уровнем урбанизации. Показано, что рынок труда сельских территорий имеет менее диверсифицированную структуру занятости, тяготеющую к бюджетному и сельскохозяйственному секторам, что косвенно указывает на низкий потенциал профессиональной мобильности населения. На основании данных регистрируемого рынка труда показано, что для сельских районов области характерны меньшая продолжительность формальной безработицы и сравнительно низкий коэффициент напряжённости на рынке труда. Это наблюдение интерпретировано как отказ сельских работников по прошествии определённого времени от учёта в службе занятости в пользу самостоятельной неформальной экономической деятельности. На основании статистических данных об уровне образования населения сделан вывод о нарушении баланса спроса и предложения на рынке труда с точки зрения квалификации работников. Помимо дефицита высококвалифицированных и избытка низкоквалифицированных кадров отмечается несоответствие уровня образования потребностям местных организаций. Учёт выявленных особенностей способствует оптимизации региональной политики по достижению сбалансированного развития территорий с разной долей сельского населения.

Трудовые ресурсы, уровень урбанизации, сельские территории, муниципальные районы.

Трудовые ресурсы являлись важнейшим показателем экономики труда в отечественном стратегическом планировании ХХ века. Наиболее важными условиями функционирования плановой экономики и осуществления научно-технической революции считались научная организация и рациональное использование трудовых ресурсов [8]. Современный программно-целевой метод государственного управления концептуально отличается от директивно-планового, однако ставящиеся в его рамках задачи неизбежно сталкиваются с потребностями объективного анализа совокупной рабочей силы любой территории (населённого пункта, региона, страны). С этой точки зрения одним из наиболее практичных методологических подходов к изучению трудовых ресурсов остаётся ресурсный подход.

Согласно современным экономическим представлениям трудовые ресурсы – это экономически активное, трудоспособное население, люди, способные к трудовой деятельности [10]. Таким образом, объём трудовых ресурсов определяется двумя измерениями: экономической активностью и трудоспособностью. Их качество традиционно характеризуется показателями профессиональной компетентности, такими как уровень образования, квалификация, стаж и пр.

Согласно Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года Вологодская область относится к числу регионов с наиболее неблагоприятными социальными условиями развития сельской местности [7]. При этом почти треть (28,7%) населения области по состоянию на 2012 год формально является сельским. Ещё 18,6% проживает в малых городах и посёлках городского типа. В 17 из 26 муниципальных районов региона доля сельского населения не превышает 50%. 9 районов являются полностью сельскими. Соци- ально-экономические показатели муниципальных районов в десятки, а в ряде случаев и сотни раз различаются между собой. Отставание районов от крупных городов по качеству жизни также весьма существенно [4]. Подобный дисбаланс неизбежно отражается на характеристиках трудовых ресурсов.

Нормированного принципа исследования сельских территорий на данный момент не существует, в связи с чем необходимо уточнить предмет анализа. В научной литературе сельские территории определяются по-разному: как «территории за пределами крупных городов» [1]; «территории, характеризующиеся низкой диверсификацией экономики и высокой долей занятых в сельском хозяйстве» [14]; «сельские поселения и межселенные территории» [7]; «территории, характеризующиеся слаборазвитой инфраструктурой, низкой плотностью населения и многомерной бедностью» [20] и пр. Мы придерживаемся наиболее общего подхода: сельские территории определяются низким или нулевым уровнем урбанизации и удалённостью от крупных городов.

В контексте трудовых ресурсов логично будет разделять территории по локальным центрам рынков труда. Таким образом, формальные границы нами определены в соответствии с системой статистической отчётности, т. е. согласно делению региона на административные районы. В качестве базового критерия разграничения сельской и городской территории будем использовать стандартный коэффициент урбанизации, основанный на отношении численности сельского населения к общему числу жителей района. В результате районы условно разделены нами на 3 группы (рис. 1) : 1) сельские (0% городского населения), 2) районы с низким уровнем урбанизации (1 – 50%), 3) районы со средним и высоким уровнем урбанизации (51 – 100%).

Рис. 1. Районы Вологодской области по уровню урбанизации (2012 год)

Источник: Демографический ежегодник Вологодской области. 2012 [Текст] : стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2013. – 80 с.

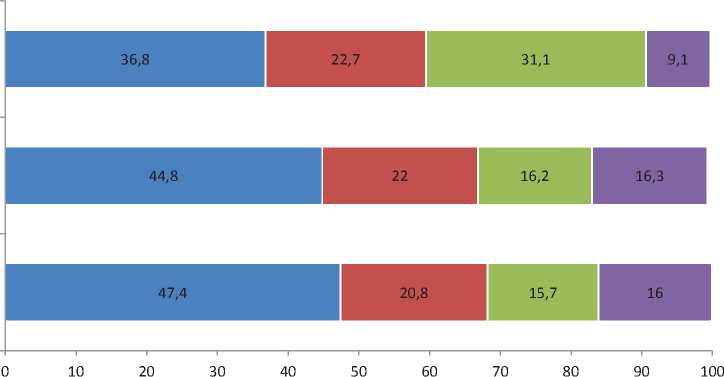

Несмотря на то, что и сельские, и низкоурбанизированные районы условно отнесены нами к сельским территориям, представляется значимым рассматривать их раздельно для указания на ряд отличительных черт. Кроме того, следует учитывать, что районы близ крупных городов имеют ряд особенностей: раздельную статистику района и городского округа, большую численность населения в сравнении с другими районами. Помимо этого, относительно высокие экономические показатели в крупных городах оказывают существенное влияние на развитие малых поселений в данных районах. По этим причинам Вологодский и Череповецкий районы в исследовании не рассматриваются. Проанализируем статистику рынка труда Вологодской области, в частности, отраслевую структуру занятости (рис. 2).

В первую очередь следует отметить сходство отраслевой структуры занятости населения сельских и низкоурбанизированных районов области. Основная занятость относится к тем видам деятельности, которые обеспечивают базовую жизнеспособность территории: здравоохранение, образование, государственное управление и защита, а также производство и распределение электроэнергии. Производство в первой и второй группах представлено в первую очередь первичным сектором: сельским, лесным и рыбным хозяйством. Здесь доля занятых в среднем в два раза выше уровня урбанизированных районов в ущерб занятости в промышленности. Удельный вес бюджетных работников в урбанизированных районах также существенно ниже.

Интересным был бы анализ производительности сельскохозяйственного труда в расчёте на одного работника, однако на уровне официальной статистики данная задача неосуществима: численность занятых в сельском хозяйстве не выделяется из общего блока с лесным хозяйством и охотой. С точки зрения косвенного показателя производительности – заработной платы в сельском хозяйстве – никакой принципиальной взаимосвязи между уровнем урбанизации и долей занятых в сельском хозяйстве не наблюдается: во всех группах райо-

Районы низкой урбанизации

Сельские районы

Районы средней и высокой урбанизации

■ Образование, здравоохранение, государственное управление и прочие социальные услуги

■ Торговля, финансы и платные услуги

■ Промышленность

■ Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство

Рис. 2. Структура занятости населения Вологодской области (2012 год)

Источник: Труд и занятость в разрезе районов и городов Вологодской области в 2012 году [Текст] : стат. бюллетень / Вологдастат. – Вологда, 2013. – 90 с.

нов есть «лидеры» и «отстающие». Можно предположить, что производительность сельского хозяйства в районе зависит скорее от показателей деятельности конкретных предприятий, нежели от качества трудовых ресурсов территории в целом. С другой стороны, в разрезе муниципальных районов более выражены тенденции в общей межотраслевой оплате труда (табл. 1) , что косвенно свидетельствует о меньшей производительности труда.

Важной группой показателей рынка труда является также формальный уровень занятости и безработицы (табл. 2) . Анализ показал, что в первых двух группах районов можно отметить относительно низкую долю официально трудоустроенных при общем равном числе официальных безработных (уровень безработицы по методологии МОТ на уровне районов не рассчитывается). Это можно объяснить как чисто статистическими причинами, так и на основании наблюдений.

В соответствии с действующей методологией исследования экономической активности (Росстат) к числу занятых в экономике относят также лиц, ведущих товарное личное подсобное хозяйство (ЛПХ), т. е. реализующих на рынке определённую долю продукции «с огорода». Важно указать на существенное противоречие между подходом в российском законодательстве и международными принципами ведения статистики. С одной стороны, в соответствии с федеральными законами №185-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» и №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» ведение ЛПХ не обеспечивает правовой статус занятого. С другой стороны, согласно принципам, установленным на 15-й Международной конференции статистиков труда (которым следует и Росстат), занятые в ЛПХ относятся к «неформальному» сектору рынка труда [17]. Таким образом, бόльшая по сравнению с урбанизирован-

Таблица 1. Заработная плата по группам районов Вологодской области в ценах 2012 года, рублей

|

Районы |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

2012 г. |

|

1) сельские |

4155 |

9145 |

13784 |

16499 |

|

2) низкой урбанизации |

5226 |

11013 |

16193 |

17752 |

|

3) средней и высокой урбанизации |

5308 |

11382 |

15827 |

18008 |

|

Источник: Труд и занятость в разрезе районов и городов Вологодской области в 2012 году [Текст] : стат. бюллетень / Вологдастат. – Вологда, 2013. – 90 с. |

||||

Таблица 2. Основные показатели регистрируемого рынка труда по группам районов Вологодской области в 2012 году

В настоящее время в научной литературе нет однозначного мнения относительно этого явления. Р.И. Капелюшни-ков подчёркивает важность рассмотрения неформального сектора сельского хозяйства: занятость в нём почти втрое превосходит формальный, а производительность труда почти вдвое уступает. Общая занятость ведением ЛПХ составляет почти 20% всего населения страны, из них для 1,4% это единственный источник дохода. Подобную массовость автор отождествляет не столько с бедностью, сколько с менталитетом населения, для россиян это своего рода «национальный спорт» [6, с. 57].

Л.В. Бондаренко относит данную категорию граждан к безработным. Автором было сделано наблюдение, что бόльшая часть тех, для кого экономическая деятельность ограничивается личным подсобным хозяйством, попросту отчаялись найти работу по месту жительства. Для остальных приносимый подсобными хо- зяйствами доход в большинстве случаев не оказывает существенного влияния на бюджет хозяйства [3]. Автор, говоря о скрытых показателях, отмечает общероссийскую тенденцию роста числа вынужденных бессрочных отпусков в сельскохозяйственных организациях. Данное явление, по его мнению, исходит преимущественно от администрации предприятий и зачастую не предусматривает даже минимальную оплату «простоя» сотрудника, формально числящегося в штате, порождая «скрытую безработицу» [2].

Подход Л.В. Бондаренко, на наш взгляд, более приближён к реалиям Вологодской области. Косвенное подтверждение высокого уровня неформальной самозанятости предоставляют официальные статистические данные: коэффициент напряжённости на рынке труда1 сельских районов ниже, чем во всех прочих; в некоторые годы (1999, 2002, 2005 гг.) отрыв достигает 60 – 80%. Это наблюдение можно интерпретировать как отсутствие возможности (или нежелание) у работников сельских районов долгое время состоять на учёте в службе занятости либо по при- чине отсутствия спроса на их труд, либо из-за наличия возможности альтернативной занятости. В первом случае высока вероятность трудовой миграции, что повышает напряжённость на рынках труда более урбанизированных районов. Другой сценарий с большой вероятностью подразумевает уход в неформальный сектор экономики: либо товарное ведение ЛПХ, либо низкооплачиваемая устно-договорная подработка по месту проживания и пр. Эта гипотеза находит частичное подтверждение в статистике продолжительности безработицы: средняя продолжительность в сельских районах меньше почти на месяц, доля затяжной безработицы (более одного года) ниже в два раза. Кроме того, в целом по области следует отметить высокую численность ЛПХ. Так, в Вологодской области в 2013 году зарегистрировано свыше 290 тыс. личных подсобных хозяйств. Для сравнения, в Новгородской области этот показатель составляет 180 тыс., в Псковской2 – немногим более 143 тыс3. С одной стороны, это стимулирует альтернативную занятость и развитие мелкотоварного подсобного сельскохозяйственного производства [9]. С другой стороны, в условиях неразвитой системы сбыта мелкотоварной сельскохозяйственной продукции повышенная доля занятых рыночным ведением ЛПХ «перетягивает» рабочую силу из других, более производительных видов экономической деятельности [15].

Качественная специфика трудовых ресурсов может быть определена исходя из различия в уровне образования. Низкая доля людей с высшим образованием яв- ляется традиционной характеристикой сельской местности: это характерно как для России [19], так и для западных стран [18]. С точки зрения статистики территориальная дифференциация по данному критерию выражена в Вологодской области не столь ярко (табл. 3).

Как видно из итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, сельские и низкоурбанизированные районы лишь незначительно отстают от прочих групп по высшему и среднему профессиональному образованию и превосходят по начальному. Это, однако, можно объяснить особенностями структуры сельской занятости. Как отмечалось ранее, бюджетная сфера превалирует на рынке труда сельских районов. К данной категории занятых относятся врачи и учителя, преимущественно имеющие высшее образование, а также медицинские работники, воспитатели детских садов и представители прочих профессий, требующих среднего профессионального образования. С учётом этой особенности можно сделать предположение, что уровень профессионального образования не является определяющим по отношению к качеству трудовых ресурсов в первой и второй группах районов. Удельный вес лиц, ограничившихся начальным и основным общим образованием, в районах средней и высокой урбанизации значительно ниже. Этому может быть несколько потенциальных объяснений. Во-первых, для сельской местности характерны малокомплектные школы, обучение в которых ограничивается 9 классами. Во-вторых, характерная для сельского населения бедность может вынуждать молодых людей отказываться от дальнейшего обучения в пользу низкооплачиваемой занятости для поддержки семьи. В-третьих, на рынках труда сельских районов спрос на рабочую силу может принципиально не разграничивать полное и основное общее

Таблица 3. Уровень образования по группам районов Вологодской области на 1000 чел. населения (по данным ВПН 2010)

|

Районы |

Профессиональное образование |

|||

|

высшее и послевузовское |

неполное высшее |

среднее |

начальное |

|

|

1) сельские |

99 |

12 |

296 |

101 |

|

2) низкой урбанизации |

100 |

14 |

315 |

66 |

|

3) средней и высокой урбанизации |

119 |

15 |

329 |

81 |

|

Районы |

Общее образование |

|||

|

среднее полное |

основное |

начальное |

не имеют образования |

|

|

1) сельские |

173 |

195 |

112 |

10 |

|

2) низкой урбанизации |

187 |

197 |

101 |

14 |

|

3) средней и высокой урбанизации |

182 |

167 |

93 |

9 |

Источник: Уровень образования населения Вологодской области: итоги Всероссийской переписи населения 2010 года [Текст] : стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2012. – 238 с.

образование. Между двумя невостребованными годами школьного обучения и работой молодые люди вполне разумно выбирают последнее.

Для рынка труда частного сектора описанные явления могут привести к дисбалансу спроса и предложения на труд разной квалификации. Данный вывод совпадает с результатами международных исследований. В частности, Д. Браун отмечает диспропорцию сразу в двух проекциях. Во-первых, для сельских рынков труда характерен дефицит высококвалифицированных и избыток низкоквалифицированных кадров, что отмечается и отечественными авторами (Л.В. Бондаренко, О. Шик, Е. Серова и др.). Во-вторых, сама квалификация работников зачастую неадекватна потребностям рынка труда [16, с. 205]. С одной стороны, «вузовский» уровень образования может оказаться избыточен для конкретных вакансий. Избыточная квалификация влечёт за собой заниженную оплату труда специалиста с высшим образованием. Это может привести либо к отказу специалистов от работы в сельской местности (особенно в отстающих районах), либо к дополнительной финансовой нагрузке на бюджет предприятия или государства. В результате в условиях сельского рынка труда невостребованный высококвалифицированный работник может остаться без работы. С другой стороны, работники низшей квалификации могут оказаться недостаточно подготовленными даже для выполнения простейших поручений. Это усугубляется и тем, что предприятия в сёлах и малых городах не располагают средствами для предоставления таким сотрудникам возможностей профессионального и карьерного роста. Помимо этого, модернизация сельского хозяйства требует подготовки кадров, умеющих работать с новым зарубежным оборудованием, в то время как гибкость системы образования не всегда позволяет следовать за передовыми техническими новшествами. Результатом названных диспропорций стал дефицит высококвалифицированных кадров в агропромышленном комплексе (АПК): недостаток специалистов отмечают 37,5% руководителей областных предприятий АПК4 [13, с. 56]. Данная проблема, тем не менее, связана не столько с сельскими территориями, сколько с регионом в целом.

Анализ статистики едва ли позволяет однозначно определить специфику сельских трудовых ресурсов. Тем не менее, на основании косвенных индикаторов можно сделать определённые выводы. Если районы со 100% сельского населения существенно отличаются от средне- и высокоурбанизированных, то районы низкой урбанизации занимают переходную нишу, в зависимости от показателей склоняясь в ту или иной сторону. С одной стороны, в статистике по данной группе районов можно наблюдать схожие с сельскими районами структуру занятости (по отраслям и численности сотрудников) и средний уровень образования. В то же время по размеру заработной платы и длительности безработицы они больше тяготеют к урбанизированным районам. Логичным с этой точки зрения будет утверждение, что принципиальное разделение сельских и городских территорий оторвано от реальности, поскольку любая фактическая граница будет условна.

Выявленные особенности позволяют сделать предположение касательно некоторых специфических черт сельских трудовых ресурсов. К их числу можно отнести следующие:

-

1. Низкая профессиональная мобильность. Структура занятости низкоурбанизированных районов тяготеет, во-первых, к «негибким» бюджетным специальностям (учителя, врачи и пр.), во-вторых, к сельскохозяйственному труду. При этом слабо выраженная занятость в «широкопрофильных» секторах (торговля, финансы и пр.) ограничивает высвобождение рабочей силы для диверсификации экономики территории. Это выражается и в том факте, что несостоявшиеся работники предпочитают

-

2. Склонность к неформальной трудовой деятельности. Высокая доля нереги-стрируемого труда затрудняет точные количественные подсчёты трудовых ресурсов. С одной стороны, имеет смысл говорить о «скрытой занятости», в частности, о товарном ведении личного подсобного хозяйства. С другой стороны, можно сделать предположение о наличии «скрытой безработицы», которая искусственно занижает свободные трудовые ресурсы. К данной категории можно отнести как индивидов, которые за неимением лучшего источника дохода заняты в ЛПХ, так и работников, числящихся на предприятиях лишь формально.

-

3. Диспропорции в предложении рабочей силы. При сравнении с урбанизированными территориями данное явление выражается в двух плоскостях. Во-первых, это избыток низкоквалифицированных и маловостребованных кадров при общем дефиците специалистов высокой квалификации. Во-вторых, имеющийся уровень образования может не соответствовать потребностям предприятий. Это связано, с одной стороны, с работниками с высоким уровнем образования, работу которых не могут в должной мере оплатить сельские предприятия, с другой стороны, с теми, чей уровень образования не позволяет в полной мере выполнять даже низкооплачиваемую трудовую деятельность.

идти по пути «наименьшего сопротивления»: миграция или товарное ведение низкопроизводительного ЛПХ.

Список литературы Трудовые ресурсы сельских территорий: состояние и проблемы

- Демографический ежегодник Вологодской области. 2012 [Текст]: стат. сб./Вологдастат. -Вологда, 2013. -80 с.

- Труд и занятость в разрезе районов и городов Вологодской области в 2012 году [Текст]: стат. бюллетень/Вологдастат. -Вологда, 2013. -90 с.

- Уровень образования населения Вологодской области: итоги Всероссийской переписи населения 2010 года [Текст]: стат. сб./Вологдастат. -Вологда, 2012. -238 с.

- Белехова, Г. В. Об оценке социальной инфраструктуры сельских территорий [Текст]/Г. В. Белехова, К. Н. Калашников, В. В. Шаров//Проблемы развития территории. -2013. -№ 1 (63). -С. 72-84.

- Бондаренко, Л. В. Занятость на селе и диверсификация сельской экономики [Текст]/Л. В. Бондаренко//Экономика сельского хозяйства России. -2011. -№ 1. -С. 76.

- Бондаренко, Л. В. Состояние сельского рынка труда [Текст]/Л. В. Бондаренко//Уровень жизни населения регионов. -2010. -№ 3. -С. 24-32.

- Ворошилов, Н. В. Дифференциация социально-экономического развития муниципальных образований Вологодской области за 1991 -2011 гг. [Текст]/Н. В. Ворошилов//Проблемы развития территории. -2013. -№ 3 (65). -С. 31-41.

- Демографический ежегодник Вологодской области. 2012 [Текст]: стат. сб./Вологдастат. -Вологда, 2013. -80 с.

- Капелюшников, Р. И. Занятость в домашних хозяйствах населения [Текст]: препринт/Р. И. Капелюшников. -М.: ГУ ВШЭ, 2005. -60 с.

- Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]/Центр экономической безопасности. -Режим доступа: http://econsec.ru/files/28.pdf

- Литвяков, П. П. Научные основы использования трудовых ресурсов [Текст]/П. П. Литвяков. -М.: Мысль, 1969. -367 с.

- Пациорковский, В. В. Сельско-городская Россия [Текст]/В. В. Пациорковский. -М.: ИСЭПН РАН, 2010. -390 с.

- Райзберг, Б. А. Словарь современных экономических терминов [Текст]/Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский. -М.: Айрис-пресс, 2008. -480 с.

- Труд и занятость в разрезе районов Вологодской области в 2012 году [Текст]: стат. бюллетень/Вологдастат. -Вологда, 2013. -90 с.

- Уровень образования населения Вологодской области: итоги Всероссийской переписи населения 2010 года [Текст]: стат. сб./Вологдастат. -Вологда, 2012.-238 c.

- Ускова, Т. В. Агропромышленный комплекс региона: состояние, тенденции, перспективы [Текст]: монография/Т. В. Ускова, Р. Ю. Селименков, А. Н. Чекавинский. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. -136 с.

- Abdelkhakim, T. Development strategies for rural areas [Electronic resource]/T. Abdelkhakim, J. P. Pellissier//Action priorities for agriculture and agro-food production in the world of 2020. -Available at: http://www.iamm.fr/ressources/opac_css/doc_num.php?explnum_id=2639

- Ausserlandwirtschaftliche Diversifikation im Transformationsprozess [Text]/J. Moellers, F. Heidhues, G. Buchenrieder, W. Grosskopf. -Deutschland, Leibnitz: IAMO, 2007. -327 c.

- Brown, D. L. Rural People and Communities in the 21st century: Resilience and Transformation [Text]/D. L. Brown, K. A. Schafft. -USA, New Jersey, Hoboken: Wiley and Sons inc., 2011. -260 p.

- Key indicators of the labour market, 2001 -2002 [Text]/International Labour Office. -Geneva, 2001. -895 c.

- Study on Employment in Rural areas [Text]: Final Deliverable/A. Copus, C. Hall, A. Barnes, G. Dalton et al. -Aberdeen: Scottish Agricultural College, 2006. -263 c.

- Wergen, S. K. Why Russia’s rural poor are poor [Text]/S. K. Wergen, D. J. O’Brian, V. V. Patsiokovski//Post-Soviet Affairs. -2003. -№ 19. -P. 1-24.

- Wiggins, S. How special are rural areas? The economic implications of Location for Rural Development [Text]/S. Wiggins, S. Proctor//Development Policy Review. -2001. -vol. 19. -№ 4. -P. 427-436.