Тундровая растительность полуострова Говена (Корякский округ Камчатского края)

Автор: В.Ю. Нешатаева, В.Ю. Нешатаев

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.12, 2018 года.

Бесплатный доступ

Приведена геоботаническая характеристика горных и приморских тундр полуострова Говена и побережья залива Корфа. Разработана экологофитоценотическая классификация, выделено 13 ассоциаций, отнесенных к 8 формациям и 3 классам формаций. Приведены конспект ассоциаций и фитоценотические таблицы. Охарактеризованы флористический состав, ценотическая структура, экологические особенности и высотная приуроченность сообществ.

Растительность, горные тундры, приморские тундры, полуостров Говена, Северная Корякия, Камчатский край

Короткий адрес: https://sciup.org/148314640

IDR: 148314640 | УДК: 581.526.533 (571.66) | DOI: 10.24411/2072-8816-2018-10035

Текст научной статьи Тундровая растительность полуострова Говена (Корякский округ Камчатского края)

Растительный покров севера Корякского округа (материковая часть Камчатского края) до настоящего времени остается слабоизу-ченным в связи с отдаленностью, малонаселенностью и труднодоступностью территории. Особенно это касается ненаселенных центральных районов округа, прибрежных районов и крупных полуостровов (Олютор-ский, Ильпырский, Говена), расположенных на восточном (беринговоморском) побережье Северной Корякии. Одним из наименее изученных типов растительности Корякского округа является тундровый, несмотря на то, что в недавнем прошлом тундры являлись важнейшей кормовой базой товарного оленеводства (Устинов, 1970). Тундровые сообщества широко распространены на севере Дальнего Востока, особенно в Чукотском и Корякском округах, и представлены приморскими субарктическими (гипоарктическими) и горными (арктическими) тундрами (Реутт, 1970). Однако, имеющиеся литературные данные о тундрах Корякского округа крайне немногочисленны и отрывочны. Первые сведения о растительности тундр бассейна р. Пенжина (Пенжинский р-н Корякского округа) приведены в работах В.Б. Сочавы (1932) и Б.Н. Городкова (1935). В лаборато- рии общей геоботаники Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (БИН РАН) хранятся неопубликованные геоботанические описания А.Е. Катенина, выполненные в июле – сентябре 1960 г. в окрестностях дер. Култушное (Олюторский р-н). Среди них имеется несколько описаний тундровых сообществ. Таким образом, растительность горных и приморских тундр Северной Корякии изучена очень слабо, в отличие от тундр полуострова Камчатка, характеристика которых приведена в ряде работ (Нешатаев, Храмцов, 1994; Тюлина, 2001; Нешатаева и др., 2006; Нешатаева, 2009; Растительный покров…, 2014).

Природные условия

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

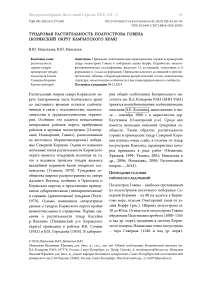

Полуостров Говена – наиболее протяженный из полуостровов восточного побережья Северной Корякии – на 80 км вдается в Берингово море, отделяя Олюторский залив от залива Корфа (рис.). Ширина полуострова от 10 до 40 км. Осевая часть полуострова Говена образована Пылгинским хребтом (1000–1355 м над ур. моря), входящим в систему Корякского нагорья. Наивысшая точка полуострова – гора Северная (1240 м над ур. моря).

Рис. Район исследований

Study area

Рельеф полуострова горный, сильно рассеченный, с поперечными хребтами, сложенными глинистыми сланцами, местами с интрузиями палеогеновых вулканитов. Горные цепи с крутыми склонами простираются с запада на восток. Наибольшая высотная отметка южной части полуострова Говена – г. Южная (521 м). Долины мелких речек и ручьев, текущих в каньонообразных долинах, прорезывают горные массивы и приморские террасы. Крутизна склонов долин достигает 30–40°. По берегу залива Корфа тянутся широкие приморские террасы, обрывающиеся к морю отвесными уступами высотой 20–30 м. Общая характеристика флоры и растительности кластера «Мыс Говена» Корякского заповедника приведена О.В. Катранжи (2007). Тундровые сообщества широко распространены на полуострове Говена и занимают около 30% площади (Катранжи, 2017).

По климатическому районированию Камчатского края (Кондратюк, 1974) территория исследований (полуостров Говена, бассейн р. Култушная) относится к району Северовосточного побережья Восточной приморской подобласти Камчатской климатической области. Климат морской, связан с циклонической деятельностью воздушных масс Берингова моря. Зима продолжительная (около 6 мес.), холодная: средняя температура февраля –14, –16 ºС. Зимние суммы осадков 250– 300 мм. Высота снежного покрова 1,0–1,5 м. Лето (июль – август) короткое и прохладное. Средняя температура августа +12 ºС. Летние суммы осадков не превышают 175 мм. Часты туманы и низкая облачность. Сумма эффективных температур (выше + 10 ºС) 600 ºС.

По геоботаническому районированию СССР северные районы Корякского округа относятся к Берингийской кустарниковой (лесотундровой) области (Лесков, 1947). К лесотундровой области эту территорию относят также Г.Ф. Стариков (1958) и Б.Н. Норин (1961). Другие авторы (Васильев, 1956; Александрова, 1979) относят ее к подзоне южных или кустарниковых субарктических тундр Арктической тундровой области. Для флоры Корякского нагорья наиболее характерны берингийско-североамериканские и евроазиатские бореальные элементы (Ворошилов, 1982; Харкевич, 1984).

Растительность полуострова Говена

Зональная растительность полуострова Говена представлена сообществами кедрового стланика ( Pinuspumila ) – зеленомошными, рододендроновыми ( Rhododendron aureum ), дёреновыми ( Chamaepericlymenum suecicum ) и кустарничковыми ( Empetrum nigrum, Betula exilis, Ledum decumbens, Vac-cinium uliginosum, V. vitis-idaea ). На склонах южных и восточных экспозиций распространены сообщества ольхового стланика ( Alnus fruticosa ); в долинах ручьев встречаются вейниковые и папоротниковые ольховники ( Calamagrostis purpurea, Dryopteris expansa, Phegopteris connectilis, Veratrum oxysepalum, Trientalis europaea ). Здесь же обычны кустарниковые ивняки ( Salix pulchra , S. alaxensis, S. udensis ) с покровом из Calamagrostis purpurea , Rubus arcticus и др. Стланиковые сообщества встречаются на приморских террасах и склонах гор, на высотах до 180–190 м над уровнем моря. В горах высота стлаников снижается: от 2–3 м в долинах до 0,1 м на верхней границе распространения, где они приобретают шпалерную форму. На склонах гор в шпалерных ольховниках преобладают кустарнички ( Empetrum nigrum, Ledum de-cumbens, Vaccinium vitis-idaea ). Очень редко, на приморских склонах южной экспозиции, встречаются вейниковые и папоротниковые кустарниковые рябинники из Sorbus sambuci-folia (с участием Calamagrostis purpurea, Phe-gopteris connectilis, Dryopteris expansa, Rubus arcticus, Trientalis europaea, Chamaepericly-menum suecicum ) . Единично отмечены небольшие участки можжевельниковых ( Junipe-rus sibirica ) сообществ с покровом из кустарничков. Сообщества кедрового и ольхового стланика часто образуют сочетания с лишайниково-кустарничковыми приморскими и горными тундрами.

На западных склонах Пылгинского хребта встречаются небольшие каменноберезовые рощи (ольховниковые, вейниковые и рябин-никовые). Пойменные леса из Salix udensis представлены ивняками вейниковыми с подлеском из S. pulchra и S. alaxensis. На юге полуострова Говена лесная растительность от- сутствует. Для юго-западной части полуострова характерны высокие приморские террасы, обрывающиеся к морю отвесными уступами высотой 20–30 м. На них распространены приморские кустарничковые тундры (Empetrum nigrum) на сухоторфянистых супесчаных скелетных подбурах (рис. 1). Иногда они образуют сочетания с вейниковыми (Calamagrostis purpurea) и дёреновыми (Chamaepericlymenum suecicum) лугами на дерновых почах, сформировавшихся на месте неолитических поселений морских зверобоев.

Субальпийские разнотравные луга встречаются в долинах ручьев, на склонах бортов долин и надпойменных террасах, по логам и ложбинам стока в нижнем поясе гор, отличаясь высоким флористическим разнообразием (до 40 видов на 100 м2). Для них характерны Aconitum delphinifolium, Allium schoenophra-sum, Aruncus dioicus, Avenella flexuosa, Bis-torta vivipara, Carex gmelinii, C. media, Chamerion angustifolium, Equisetum arvense, Festuca rubra, Geranium erianthum, Iris setosa, Poa arctica, Ptarmica kamtschatica, Salix arctica, Silene repens, Stellaria radians, Tanacetum boreale, Trisetum spicatum subsp. molle, T. si-biricum, Veratrum oxysepalum, Viola sacchalin-ensis. По берегам ручьев, в сырых ложбинах, у тающих снежников встречаются карликовые ивнячки из Salix chamissonis (высота 10–30 см) с Calamagrostis purpurea, Rhododendron camtschaticum, Phyllodoce caerulea, Equise-tum arvense, E. variegatum, Rubus arcticus, Viola epipsiloides, Sanionia uncinata .

Вдоль западного побережья полуострова Говена тянутся приморские равнины, покрытые осоково-сфагновыми и гипновыми болотами, приморскими кустарничковыми тундрами (с преобладанием Empetrum nigrum) и приморскими лугами из Leymus mollis с участием Arctopoa eminens, Senecio pseudoarnica, Ligusticum scoticum. В устье р. Култушная и по берегам Култушного лимана отмечены сообщества приморских маршей (Carex subspathacea, C. glareosa, C. cryptocarpa, Puccinellia phryganodes, Du-pontia psilosantha, Potentilla egedii). По берегам ручьев распространены кустарниковые ивняки из Salix pulchra и S. alaxensis – вейниковые, дёреновые, разнотравные. Встречаются ерники из Betula middendorffii – морошковые (Rubus chamaemorus) и кустарничковые (Ledum decumbens, Empetrum nigrum). На юге полуострова единично встречены небольшие ключевые осоково-гипновые болотца в долинах речек и ручьев. В устьях ручьев на песчано-галечных отложениях отмечены участки приморских лугов.

Для района дер. Култушное характерны сообщества кедрового стланика и ольховника, меньшие площади заняты сообществами березки Миддендорфа. На приморских равнинах и в долинах рек распространены осоково-пушицевые кочкарные, крупнобугристые сфагновые и осоково-сфагновые болота; на дренированных участках преобладают кустарничковые и лишайниковые тундры.

Материалы и методы исследований

Исследования флоры и растительности полуострова Говена проведены в 2012, 2017 и 2018 гг. полевыми отрядами БИН РАН. Геоботанические исследования проводили на территории кластерного участка «Мыс Го-вена» заповедника «Корякский», охранной зоны заповедника (мыс Чаячий, мыс Песчаный, кордон 7-я База), близ бывшего пос. Култушное и в низовьях р. Култушная (Нешатаева, Нешатаев, 2013), в окрестностях пос. Тиличики. Растительный покров кластерного участка «Мыс Говена» изучали на ключевом участке от маяка на мысе Говена (59º48′ с. ш.) до мыса Приметный (59º52′ с. ш.) (Нешатаев и др., 2017). В июле 2017 и августе 2018 гг. нами проведено изучение тундровой растительности западной части полуострова Говена на территории Корякского заповедника, его Охранной зоны и на сопредельной территории. Исследования проводили детально-маршрутными методами в окрестностях полевого стационара «Мыс Говена», кордона «Мыс Песчаный», на водоразделах рек Валкаваям, Куякынваям и Га-линвиланваям, а также на хр. Тиличинские горы, в районе горы Продолговатая (457 м над уровнем моря). Геоботанические описания выполняли на пробных площадях с размерами 10 × 10 м, привязанных к координатной сетке с помощью GPS-навигатора. Для каждого вида и яруса определяли проективное покрытие (в %).

В камеральный период проведена обработка геоботанических описаний методами табличного эколого-фитоценотического анализа (Нешатаев, 1987). Проведен анализ распространения сообществ по высотному градиенту и по экспозициям склонов. Разработана эколого-фитоценотическая классификация тундровых сообществ, проведено их сравнение с камчатскими аналогами (Нешатаева, 2009). Всего было проанализировано 40 геоботанических описаний тундровых сообществ, включая 15 описаний, выполненных А.Е. Катениным в окрестностях дер. Култуш-ное. Номенклатура синтаксонов дана в соответствии с «Проектом Кодекса…» (Нешатаев, 2001). Номенклатура видов – по: Андреев и др., 1996; Чернядьева, 2012; Якубов, Чернягина, 2004.

Результаты и обсуждение

Разработана эколого-фитоценотическая классификация тундровой растительности полуострова Говена и сопредельной территории. При выделении ассоциаций учитывали особенности флористического состава фитоценозов, количественное соотношение доми-нантов, субдоминантов и эколого-ценотических групп видов, а также особенности ценотической структуры, отражающие условия местообитания. К одной и той же ассоциации относили сообщества сходного флористического состава и структуры, встречающиеся в сходных местообитаниях (с учетом высотной приуроченности и положения в рельефе). Ниже приведен конспект ассоциаций и дана краткая характеристика сообществ приморских и горных тундр полуострова Говена и прилегающей территории Охранной зоны Корякского заповедника.

Класс формаций

Vaccinieto uliginosi–Empetretosa ( Ericetosa ) – микротермно-мезопсихрофитно-кустарничковые тундры

Группа формаций Empetretosum – Эри-коидные кустарничковые тундры.

Формация Empetreta nigri (syn.: Em-petreta sibirici ) – шикшевые тундры (воро-ничники). Формация объединяет кустарничковые сообщества с преобладанием шикши (вороники) – Empetrum nigrum s.l. Сообщества формации широко распространены в субарктике и северной тайге, встречаются на восточном и западном побережье Камчатки, Курильских и Командорских островах. В составе формации выделены 4 ассоциации (табл. 1).

Асс. Empetretum nigri – шикшевая. В сообществах хорошо развит кустарничковый ярус, его общее проективное покрытие (ОПП) составляет 60–90%, доминирует Em-petrum nigrum ; константны . Vaccinium uligi-nosum, V. vitis-idaea, Arctous alpina, Salix arc-tica и др. Общее проективное покрытие мохово-лишайникового яруса не превышает 10– 15%. Микрорельеф волнистый, выражен слабо. Сообщества ассоциации широко распространены на высоких приморских террасах и всхолмлённых приморских равнинах, встречаются на высотах 15–20 м над ур. моря, единично отмечены на высоте 120 м; приурочены к плоским ровным участкам.

Асс. Empetretum vacciniosum uliginosi – голубично-шикшевая. В сообществах развит травяно-кустарничковый ярус, ОПП – 80– 90%, содоминируют Empetrum nigrum и Vac-cinium uliginosum, константны Vaccinium vi-tis-idaea, Ledum decumbens, Betula exilis, Aconogonon tripterocarpum, Carex globularis, Tilingia ajanensis . Характерно участие приморских видов ( Chamaepericlymenum suecicum, Leymus mollis ). Присутствуют единичные особи или всходы кустарников ( Betula middendorffii, Spiraea beauverdiana, Pinus pumila, Alnus fruticosa, Salix pulchra, Rhododendron aureum, Potentilla fruticosa ).

ОПП мхов – 3%, лишайников – 10%. Сообщества ассоциаций встречаются на приморских террасах, на высотах около 20 м над ур. моря; микрорельеф бугорковатый, иногда бугристый. Приурочены к ровным или слабопологим СЗ склонам.

Асс. Empetretum fruticulosum – кустар-ничково-шикшевая. ОПП травянокустарничкового яруса 85%; содоминируют Empetrum nigrum, Loiseleuria procumbens, Vaccinium uliginosum; обильны V. vitis-idaea, Arctous alpina, Ledum decumbens. Лишайниковый ярус разрежен (ОПП 5–15%); лишайники приурочены к почве и пятнам голого грунта. Сообщества ассоциации встречаются на низких приморских террасах, на высотах 5–15 м над ур. моря. Микрорельеф полого-бугорковатый. Приурочены к плоским или слабонаклонным участкам СВ экспозиции.

Асс. Empetretum cladinosum – лишайни-ково-шикшевая. В сообществах выражено 2 яруса: травяно-кустарничковый и лишайниковый; единично отмечен подрост Pinus pumila, Potentilla fruticosa, Spiraea beauverdi-ana . В травяно-кустарничковом ярусе (ОПП 40–60%) доминирует шикша, обильна Loise-leuria procumbens, встречаются Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Ledum decumbens, Carex vaginata, Festuca altaica, Hedysarum he-dysaroides. Мохово-лишайниковый ярус хорошо развит (ОПП 50–65%), доминируют кустистые кладонии группы ягелей: Cladonia arbuscula, C. rangiferina s. l., обильны Cetraria laevigata, Acrtocetraria andrejevii . Из мхов отмечен Dicranum fuscescens (3%), на почве отмечен печеночник Ptilidium ciliare . Микрорельеф плоско-бугорковатый, почва песчаная. Сообщества встречаются на низких и средних приморских террасах, на высотах 5–25 м, приурочены к ровным участкам или пологим ЮЗ склонам.

Формация Phyllodoceta caeruleae – фил-лодоце сизой. Сообщества формации встречаются небольшими участками в хионофиль-ных местообитаниях.

Таблица 1. Сообщества приморских кустарничковых тундр п-ова Говена. Формация Empetreta nigri – шикшовники (вороничники) Communities of coastal dwarf-shrub tundras of the Govena peninsula. Empetreta nigri formation

|

Ассоциация |

Empetretum nigri |

Empetretum vacciniosum uliginosi |

Empetretum cladinosum |

Empetretum fruticulosum |

||||||||

|

Дата |

19.07.17 |

16.07.17 |

20.07.17 |

16.08.18 |

17.08.18 |

20.07.17 |

19.07.17 |

23.07.17 |

16.08.18 |

19.08.18 |

17.08.18 |

02.09.60 |

|

Галинви- |

Галинви- |

|||||||||||

|

Местонахождение |

м. Говена |

Песчаный |

м. Говена |

лан |

Валкаваям |

м. Говена |

м. Говена |

м. Говена |

лан |

Песчаный |

Валкаваям |

Култушное |

|

Координаты с.ш. |

59°49'01" |

60°07'47" |

59°48'44" |

60°00'19" |

59°59'19" |

59°48'49" |

59°49'01" |

59°49'06" |

60°00'24" |

60°06'59" |

59°58'39" |

60°28'05" |

|

в.д. |

166°05'35" |

166°14'12" |

166°06'00" |

166°10'18" |

166°11'23" |

167°05'36" |

166°05'35" |

166°05'38" |

166°10'17" |

166°13'47" |

166°10'54" |

166°18'03" |

|

Высота над ур. моря |

15 |

5 |

120 |

20 |

20 |

20 |

15 |

25 |

20 |

5 |

15 |

5 |

|

Экспозиция склона |

ровно |

ровно |

ровно |

ровно |

СЗ |

ровно |

ровно |

ЮЗ |

ровно |

ровно |

ровно |

СВ |

|

Крутизна склона, град. |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

0 |

10 |

0 |

0 |

0 |

3 |

|

Микрорельеф |

волнист |

волнист |

волнист |

бугорки |

бугры |

бугорки |

бугорки |

бугорки |

бугорки |

бугорки |

бугорки |

бугорки |

|

Номера описаний |

1722 |

1710 |

1730 |

1850 |

1857 |

1724 |

1723 |

1739 |

1852 |

1861 |

1854 |

80 |

|

№№ п.п. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

Кустарники ОПП, % |

0 |

1 |

25 |

5 |

7 |

1 |

+ |

+ |

0 |

1 |

<1 |

10 |

|

Pinuspumila |

5 |

1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Spiraea beauverdiana |

1 |

+ |

1 |

+ |

<1 |

<1 |

+ |

|||||

|

Rhododendron aureum |

1 |

+ |

+ |

|||||||||

|

Alnus fruticosa |

25 |

1 |

||||||||||

|

Betula middendorffii |

5 |

<1 |

10 |

|||||||||

|

Potentilla fruticosa |

+ |

1 |

1 |

|||||||||

|

Salixpulchra |

+ |

1 |

||||||||||

|

Кустарнички и травы |

95 |

90 |

50 |

85 |

80 |

70 |

60 |

60 |

40 |

45 |

80 |

80 |

|

Empetrum nigrum |

90 |

80 |

40 |

30 |

40 |

40 |

50 |

35 |

20 |

25 |

20 |

20 |

|

Vaccinium uliginosum |

+ |

<1 |

<1 |

50 |

20 |

20 |

3 |

5 |

2 |

1 |

10 |

|

|

V. vitis-idaea |

1 |

1 |

3 |

<1 |

3 |

1 |

5 |

5 |

5 |

+ |

5 |

20 |

|

Loiseleuriaprocumbens |

10 |

<1 |

15 |

5 |

15 |

40 |

||||||

|

Arctous alpina |

+ |

3 |

<1 |

3 |

1 |

1 |

15 |

10 |

||||

|

Ledum decumbens |

5 |

1 |

2 |

1 |

+ |

3 |

3 |

5 |

10 |

|||

|

Chamaepericlymenum |

||||||||||||

|

suecicum |

5 |

+ |

<1 |

3 |

+ |

+ |

3 |

|||||

|

Hierochloё alpina |

+ |

1 |

2 |

1 |

+ |

1 |

1 |

|||||

|

Salix arctica |

7 |

1 |

<1 |

3 |

4 |

<1 |

3 |

|||||

70 Нешатаева В.Ю., Нешатаев В.Ю. Тундровая растительность полуострова Говена

|

№№ п.п. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

Betula exilis |

2 |

5 |

5 |

6 |

10 |

1 |

||||||

|

Aconogonon tripterocarpum |

+ |

<1 |

+ |

<1 |

+ |

+ |

||||||

|

Tilingia ajanensis |

<1 |

+ |

+ |

+ |

1 |

|||||||

|

Salix sphenophylla |

<1 |

3 |

2 |

2 |

||||||||

|

Festuca altaica |

+ |

<1 |

+ |

|||||||||

|

Carexglobularis |

+ |

1 |

<1 |

|||||||||

|

Carexkoraginensis |

1 |

+ |

||||||||||

|

Carexvan-heurckii |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

Hedysarum hedysaroides |

1 |

3 |

+ |

+ |

||||||||

|

Leymus mollis |

2 |

+ |

<1 |

|||||||||

|

Iris setosa |

+ |

+ |

||||||||||

|

Rubus chamaemorus |

+ |

+ |

||||||||||

|

Calamagrostispurpurea |

<1 |

+ |

3 |

|||||||||

|

Poa arctica |

<1 |

+ |

||||||||||

|

Equisetum arvense |

<1 |

+ |

+ |

|||||||||

|

Diapensia obovata |

3 |

<1 |

||||||||||

|

Saussurea oxyodonta |

<1 |

+ |

||||||||||

|

Мохообразные, ОПП % |

1 |

5 |

<1 |

3 |

<1 |

1 |

<1 |

<1 |

3 |

3 |

+ |

3 |

|

Ptilidium ciliare |

5 |

<1 |

<1 |

3 |

||||||||

|

Dicranum elongatum |

+ |

<1 |

+ |

|||||||||

|

Dicranum fuscescens |

<1 |

+ |

+ |

3 |

||||||||

|

Pleurozium schreberi |

1 |

3 |

||||||||||

|

Лишайники, ОПП % |

<1 |

10 |

5 |

3 |

10 |

30 |

40 |

50 |

65 |

50 |

15 |

5 |

|

Cladonia arbuscula |

+ |

3 |

<1 |

<1 |

+ |

7 |

20 |

15 |

10 |

25 |

2 |

2 |

|

Cladonia rangiferina |

+ |

1 |

2 |

<1 |

+ |

20 |

10 |

5 |

35 |

10 |

2 |

2 |

|

Cladonia stellaris |

<1 |

3 |

+ |

+ |

1 |

+ |

||||||

|

Cladonia uncialis |

<1 |

2 |

+ |

+ |

1 |

<1 |

7 |

<1 |

<1 |

|||

|

Cetraria kamtszatica |

1 |

+ |

<1 |

+ |

<1 |

<1 |

||||||

|

Cetrariella delisei |

+ |

<1 |

3 |

+ |

3 |

+ |

<1 |

|||||

|

Cladoniagracilis |

1 |

+ |

+ |

+ |

<1 |

+ |

+ |

|||||

|

Thamnolia vermicularis |

+ |

+ |

+ |

+ |

<1 |

+ |

+ |

|||||

|

Cetraria laevigata |

1 |

+ |

1 |

5 |

5 |

3 |

10 |

<1 |

||||

|

Cetraria islandica |

+ |

<1 |

+ |

<1 |

<1 |

+ |

1 |

Фиторазнообразие Восточной Европы 2018, XII : 4 71

|

№№ п.п. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

Cladonia maxima |

1 |

<1 |

+ |

+ |

||||||||

|

Stereocaulonpaschale |

<1 |

+ |

<1 |

10 |

1 |

1 |

1 |

|||||

|

Stereocaulon alpinum |

+ |

10 |

1 |

1 |

1 |

|||||||

|

Arctocetraria andreevii |

5 |

<1 |

1 |

7 |

+ |

|||||||

|

Cladonia chlorophaea |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

Ochrolechia frigida |

1 |

<1 |

+ |

+ |

||||||||

|

Cladonia borealis |

+ |

+ |

+ |

|||||||||

|

Cladoniapyxydata |

+ |

+ |

+ |

|||||||||

|

Stereocaulon condensatum |

+ |

+ |

||||||||||

|

Cladonia crispata Alectoria ochroleuca |

1 |

+ |

+ |

2 |

||||||||

|

Alectoria nigricans |

+ |

1 |

1 |

|||||||||

|

Bryocaulon divergens |

<1 |

1 |

+ |

1 |

||||||||

|

Flavocetraria nivalis |

<1 |

+ |

+ |

1 |

||||||||

|

Flavocetraria cucullata |

+ |

1 |

<1 |

1 |

||||||||

|

Bryoria nitida |

+ |

+ |

+ |

|||||||||

|

Sphaerophorusglobosus |

<1 |

+ |

||||||||||

|

Peltigera scabrosa |

+ |

<1 |

||||||||||

|

Rhinodina turfacea |

+ |

<1 |

||||||||||

|

Cladonia cornuta |

+ |

+ |

1 |

Примечание . На пробных площадях единично встречены: кустарники – Salix krylovii – 1857 (+), Rhododendron camtschaticum – 1730 (<1); травы – Rubus arcticus – 1857 (<1), Festuca rubra – 1722 (+), Arcanthemum arcticum – 1723 (+), Deshampsia borealis – 80 (+), Luzula arcuata – 1850 (+), Sieversiapusilla – 1723 (+), Trisetum spicatum – 80 (<1), Anemone narcissiflora – 1730 (+), Calamagrostis lapponica – 1724 (+), Campanula lasiocarpa – 1723 (+), Chamerion angustifolium – 1710 (+), Artemisia arctica – 1710 (+), Carex falcata – 1850 (+), Equisetum sylvaticum – 1850 (<1), Lycopodium annotinum subsp. pungens – 1852 (<1), Salix chamissonis – 1857 (3), Bistorta vivipara – 1857 (+), B. plumosa – 1857 (+), Pedicularis labradorica – 1852 (+), Carexgmelinii – 1852 (+), Poa malacantha – 1852 (+), Calamagrostis sesquiflora – 1852 (+); мхи – Aulacomnium palustre – 80 (2), A. turgidum – 1852 (<1), Polytrichum commune – 1852 (<1), P. juniperinum – 1723 (+), Polytrichum strictum – 80 (1), Sanionia uncinata – 1857 (<1), Racomitrium lanuginosum – 1739 (<1), Sphagnum sp. – 1850 (<1); лишайники – Stereocaulon glareosum – 1854 (<1), Cladonia macrophylla – 1861 (+), C. macilenta – 1861 (+), C. subfurcata – 1861 (+), Peltigera aphthosa – 1857 (+), Psoroma hypnorum – 1857 (+), Lecidea sp. – 1857 (+), Cladonia squamosa – 1857 (+), C. fimbriata – 1857 (+), C. macrophylloides – 1857 (+), C. delisei – 1857 (+), C. uliginosa – 1857 (+), Solorina crocea – 1854 (+), Buellia ectolicheoides – 1854 (+), Nephroma arcticum – 1852 (1), Peltigera malacea – 1852 (+), Baeomyces rufus – 1852 (+), Pertusaria coculata – 1852 (+), P. panyrga – 1852 (+), Flavocetraria minuscula – 1852 (+), Cladonia nipponica – 1852 (+), C. macroceras – 1852 (+), C. amaurocraea – 1861 (+), Peltigera didactyla – 1854 (+), Lobaria linita – 1854 (+)

72 Нешатаева В.Ю., Нешатаев В.Ю. Тундровая растительность полуострова Говена

Асс. Phyllodocetum fruticulosum – кус-тарничково-филлодоцевая (табл. 2). В сообществах отмечен подрост кустарников и стлаников (5–25%); обилен рододендрон золотистый (Rhododendron aureum). В сомкнутом травяно-кустарничковом ярусе доминирует Phyllodoce caerulea, обильна Loiseleuria procumbens, встречаются Rhododendron cam-tschaticum, Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum. С высокой константностью встречаются Sieversia pusilla, Carex koraginensis, Aconogonon tripterocarpum, Hierochloë alpina. Мохово-лишайниковый ярус разрежен (10–15), мхи и лишайники встречаются еди- нично. Сообщества ассоциации приурочены к хорошо увлажненным хионофильным местообитаниям: встречаются в перегибах склонов, ложбинах, западинах. Отмечены на высотах 40–235 м, на пологих склонах ЮЗ и З экспозиций. Микрорельеф бугорковатый или грядовый. Близкая асоциация Phyllodocetum caeruleae rhododendrosum aurei описана на Камчатке, на плато Ушковский дол (Нешатаева и др., 2006). Корреспондирующая ассоциация Rhododendretum aurei phyllodoco-sum описана в Кроноцком заповеднике (Пестеров и др., 2015).

Таблица 2. Формации Phyllodoceta caerulei – филлодоце сизой и Betuleta exilis – березки тощей

Phyllodoceta caerulei and Betuleta exilis formations

|

Ассоциация |

Phyllodocetum fruticulosum |

Betuletum exilis herboso-fruticulosum |

|

|

Дата |

12.07.17 |

20.07.17 |

17.08.18 |

|

Местонахождение |

Тиличики |

м. Говена |

Валкаваям |

|

Координаты : с.ш. в.д. |

60°27'34" 166°01'54" |

59°48'45" 166°05'39" |

59°58'41" 166°12'13" |

|

Высота над ур. моря |

235 |

40 |

30 |

|

Экспозиция склона |

ЮЗ |

З |

З |

|

Крутизна склона |

5 |

15 |

3 |

|

Микрорельеф |

бугорки |

гряды |

бугорки |

|

Номера описаний |

1704 |

1726 |

1855 |

|

№№ п.п. |

1 |

2 |

3 |

|

Кустарники и стланики, % |

25 |

5 |

10 |

|

Pinuspumila |

15 |

+ |

|

|

Spiraea beauverdiana |

1 |

1 |

|

|

Rhododendron aureum |

10 |

5 |

|

|

Alnus fruticosa |

<1 |

||

|

Potentilla fruticosa |

10 |

||

|

Salix hastata |

3 |

||

|

Травы и кустарнички, |

|||

|

ОПП % |

80 |

85 |

95 |

|

Empetrum nigrum |

20 |

10 |

30 |

|

Vaccinium uliginosum |

+ |

15 |

10 |

|

V. vitis-idaea |

<1 |

1 |

+ |

|

Aconogonon tripterocarpum |

+ |

<1 |

+ |

|

Carex koraginensis |

1 |

<1 |

1 |

|

Loiseleuriaprocumbens |

5 |

10 |

|

|

Phyllodoce caerulea |

35 |

20 |

|

|

Sieversiapusilla |

3 |

3 |

|

|

Hierochloё alpina |

<1 |

+ |

|

|

Ledum decumbens |

<1 |

||

Продолжение таблицы 2

|

№№ п.п. |

1 |

2 |

3 |

|

Tilingia ajanensis |

<1 |

||

|

Diapensia obovata |

1 |

||

|

Bistortaplumosa |

<1 |

||

|

Diphasiastrum alpinum |

+ |

||

|

Primula cuneifolia |

+ |

||

|

Gentianaglauca |

+ |

||

|

Rhododendron |

|||

|

camtschaticum |

10 |

||

|

Salix arctica |

2 |

||

|

Carexvan-heurckii |

+ |

||

|

Chamaepericlymenum |

|||

|

suecicum |

1 |

||

|

Calamagrostis sesquiflora |

<1 |

||

|

Andromedapolifolia |

1 |

||

|

Luzula wahlenbergii |

+ |

||

|

Avenella flexuosa |

<1 |

||

|

Iris setosa |

<1 |

10 |

|

|

Betula exilis |

30 |

||

|

Salix chamissonis |

10 |

||

|

Chamaenerion angustifolium |

3 |

||

|

Poa malacantha |

+ |

||

|

Calamagrostispurpurea |

5 |

||

|

Festuca altaica |

1 |

||

|

Equisetum arvense |

<1 |

||

|

Saussurea oxyodonta |

1 |

||

|

Rubus arcticus |

1 |

||

|

Thalictrum alpinum |

+ |

||

|

Viola epipsiloides |

1 |

||

|

Veratrum oxysepalum |

5 |

||

|

Sanguisorba officinalis |

<1 |

||

|

Lagotisglauca |

3 |

||

|

Galium boreale |

3 |

||

|

Trientalis europaea |

1 |

||

|

Carexpallida |

<1 |

||

|

Мхи, ОПП, % |

5 |

7 |

5 |

|

Dicranum fuscescens |

3 |

2 |

|

|

Dicranum elongatum |

5 |

||

|

Dicranum bergerii |

1 |

||

|

Polytrichum commune |

<1 |

||

|

Pleurozium schreberi |

1 |

||

|

Sanionia uncinata |

<1 |

3 |

|

|

Polytrichumjuniperinum |

<1 |

||

|

Лишайники, ОПП, % |

10 |

3 |

+ |

|

Cladonia arbuscula |

3 |

<1 |

|

|

Cladonia rangiferina |

1 |

<1 |

|

|

Cladonia stellaris |

1 |

+ |

|

№№ п.п. |

1 |

2 |

3 |

|

Cetraria laevigata |

5 |

+ |

|

|

Cetrariella delisei |

1 |

||

|

Cladoniagracilis Cladonia cornuta |

<1 |

3 |

+ |

Примечание . На пробной площади № 1855 единично встречены: Solidago spiraeifolia (+), Trisetum sibiricum (+), Saxifraga nelsonniana (+), Polemonium campanulatum (+), Allium schoenophrasum (+)

Группа формаций Vaccinietosum – листопадные кустарничковые тундры

Формация Vaccinieta uliginosi – голубичные тундры (табл. 3). Сообщества формации широко распространены в Арктике, Субарктике и северной тайге Европейской части РФ, Сибири и Дальнего Востока. На полуострове Говена сообщества формации представлены одной ассоциацией.

Асс. Vaccinietum uliginosi fruticulosum – кустарничково-голубичная (рис. 2). В сообществах ассоциации отмечены всходы и подрост кустарников – Spiraea beauverdiana, Po-tentilla fruticosa, Betula middendorffii и др. В развитом травяно-кустарничковом ярусе (ОПП 45–80%) доминирует Vaccinium uligi-nosum (20–30%), с высоким обилием встречаются кустарнички ( Ledum decumbens, Betula exilis, Empetrum nigrum), константны также Vaccinium vitis-idaea, Loiseleuria pro-cumbens, Arctous alpina, Calamagrostis lap-ponica, Carex globularis, Aconogonon triptero-carpum. В моховом покрове (ОПП 10–70%) обильны Aulacomnium turgidum, A. palustre, Dicranum elongatum, D. fuscescens, Polytrichum commune и др. Лишайники (ОПП 10–30%) представлены кустистыми кладониями (ягелями) – Cladonia arbuscula, C. rangiferina s. l., с высокой константностью встречаются Cladonia uncialis, Flavocetraria cucullata, F. nivalis . Нередко обильны Stereo-caulon paschale, Cetraria laevigata, C. islandica . Сообщества ассоциации распространены на высоких приморских террасах и склонах холмов, на высотах 25–35 м над ур. моря (рис. 3), приурочены к пологим склонам различных экспозиций крутизной 3–20º. Микрорельеф бугорковатый.

Формация Arctoeta alpinii – арктоусовая (табл. 4). Формация объединяет горные и приморские тундры с преобладанием аркто-уса альпийского ( Arctous alpina ). Сообщества формации встречаются как на всхолмленной приморской равнине и побережье залива Корфа, так и на склонах окружающих гор. В пределах формации выделено 2 ассоциации, отличающиеся по видовому составу, структуре и высотной приуроченности.

Асс. Arctoetum rhododendrosum cam-tschatici – рододендроново-арктоусовая. Сообщества встречаются на высотах 350–600 м над ур. моря, занимают наветренные пологие склоны южных и западных экспозиций, подстилаемые щебнистыми почвами. Открытые камни занимают 5%, пятна голого грунта и щебня – до 40%. В травяно-кустарничковом ярусе (ОПП 30–40%), нивелированном по высоте (5 см), доминирует Arctous alpina (15–20%) , содоминирует Rhododendron cam-tschaticum (5–10%) , константны Artemisia arctica , A. glomerata , Anemone narcissiflora s. l., Saxifraga cherlerioides , Dianthus repens , Poten-tilla nivea, Poa arctica , Viola biflora ; встречаются Salix sphenophylla, Loiseleuria procumbens, Vaccinium uliginosum. Характерно участие Bupleurum triradiatum, Oxytropis nigrescens, Festuca brachyphylla, Diapensia obovata. Мхи встречаются на мерзлотных медальонах и пятнах голого грунта, отмечены Polytrichum piliferum (до 5%), P. juniperinum . Среди лишайников (ОПП 5–60%) с высоким постоянством встречаются Bryocaulon divergens, Fla-vocetraria nivalis, F. cucullata, Thamnolia ver-micularis, Alectoria ochroleuca, Ochrolechia frigida, Sphaerophorus globosus. Микрорельеф ступенчатый, пятнистый, имеются выходы камней. На выходах камней встречаются

Таблица 3. Сообщества приморских тундр. Формации Vaccinieta uliginosi – голубичные тундры Communities of coastal tundras. Vaccinieta uliginosi formations

|

Ассоциации |

Vaccinietum uliginosi fruticulosum |

|||||||

|

Дата |

02.09.60 |

31.08.60 |

04.09.60 |

31.08.60 |

17.08.60 |

14.09.60 |

14.08.60 |

18.08.60 |

|

Местонахождение |

Култушное |

Култушное |

Култушное |

Култушное |

Култушное |

Култушное |

Култушное |

Култушное |

|

Координаты с.ш. |

60°27'19" |

60°27'37" |

60°30'44" |

60°27'58" |

60°29'18" |

60°27'43" |

60°29'09" |

60°28'17" |

|

в.д. |

166°20'40" |

166°21'01" |

166°20'08" |

166°19'00" |

166°19'17" |

166°20'49" |

166°17'38" |

166°14'45" |

|

Высота над ур. моря |

30 |

25 |

35 |

25 |

25 |

25 |

25 |

20 |

|

Экспозиция склона |

СЗ |

В |

В |

ЮВВ |

Ю |

C |

ровно |

ровно |

|

Крутизна склона |

20 |

5 |

10 |

7 |

3 |

20 |

0 |

0 |

|

Микрорельеф |

волнист |

бугорки |

бугры |

бугорки |

бугорки |

волнист |

бугорки |

бугорки |

|

Номера описаний |

82 |

77 |

91 |

74 |

32 |

98 |

21 |

38 |

|

№№ п.п. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Кустарники и стланики, % |

7 |

<1 |

1 |

+ |

2 |

<1 |

3 |

5 |

|

Spiraea beauverdiana |

<1 |

+ |

+ |

1 |

1 |

|||

|

Betula middendorffii |

<1 |

<1 |

+ |

2 |

5 |

|||

|

Salixpulchra |

<1 |

+ |

1 |

<1 |

||||

|

Potentilla fruticosa Pinuspumila |

7 |

<1 |

+ |

1 |

||||

|

Травы и кустарнички, % |

70 |

45 |

60 |

45 |

50 |

35 |

45 |

60 |

|

Empetrum nigrum |

15 |

5 |

10 |

5 |

5 |

2 |

2 |

2 |

|

Vaccinium uliginosum |

25 |

25 |

20 |

20 |

30 |

20 |

30 |

2 |

|

Ledum decumbens |

5 |

3 |

3 |

3 |

10 |

10 |

10 |

40 |

|

V. vitis-idaea |

3 |

2 |

1 |

1 |

2 |

10 |

||

|

Loiseleuriaprocumbens |

1 |

<1 |

5 |

1 |

<1 |

|||

|

Betula exilis |

1 |

<1 |

1 |

10 |

1 |

5 |

||

|

Calamagrostis lapponica |

1 |

1 |

<1 |

1 |

1 |

+ |

||

|

Arctous alpina |

10 |

5 |

15 |

1 |

1 |

|||

76 Нешатаева В.Ю., Нешатаев В.Ю. Тундровая растительность полуострова Говена

|

№№ п.п. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Carexglobularis |

+ |

<1 |

<1 |

5 |

1 |

|||

|

Hedysarum hedysaroides |

1 |

1 |

1 |

|||||

|

Salix arctica |

3 |

5 |

||||||

|

Aconogonon |

||||||||

|

tripterocarpum |

1 |

1 |

+ |

1 |

||||

|

Poa arctica |

1 |

<1 |

+ |

|||||

|

Equisetumpratense |

3 |

5 |

||||||

|

Gentianaglauca |

+ |

+ |

||||||

|

Rubus chamaemorus |

+ |

5 |

||||||

|

Мохообразные, ОПП, % |

10 |

30 |

60 |

50 |

55 |

65 |

70 |

80 |

|

Aulacomnium turgidum |

1 |

3 |

20 |

10 |

+ |

60 |

3 |

20 |

|

Aulacomniumpalustre |

2 |

10 |

5 |

5 |

3 |

20 |

10 |

|

|

Dicranum elongatum |

1 |

10 |

40 |

30 |

15 |

1 |

30 |

40 |

|

Dicranum fuscescens |

1 |

5 |

10 |

1 |

5 |

10 |

||

|

Polytrichum commune |

30 |

3 |

||||||

|

Ptilidium ciliare |

+ |

5 |

5 |

|||||

|

Pleurozium schreberi |

5 |

5 |

||||||

|

Dicranum bergerii |

1 |

1 |

||||||

|

Polytrichum strictum |

+ |

<1 |

||||||

|

Лишайники, ОПП, % |

10 |

30 |

30 |

30 |

30 |

10 |

10 |

20 |

|

Cladonia arbuscula |

3 |

7 |

5 |

5 |

2 |

7 |

||

|

Cladonia rangiferina |

3 |

3 |

5 |

5 |

1 |

5 |

||

|

Cladonia uncialis |

+ |

5 |

10 |

5 |

||||

|

Flavocetraria cucullata |

3 |

3 |

3 |

5 |

3 |

+ |

||

|

Flavocetraria nivalis |

1 |

3 |

3 |

5 |

||||

|

Thamnolia vermicularis |

1 |

3 |

+ |

+ |

1 |

|||

|

Stereocaulonpaschale |

7 |

5 |

10 |

10 |

||||

|

Cetraria laevigata |

+ |

+ |

+ |

10 |

Фиторазнообразие Восточной Европы 2018, XII : 4 77

78 Нешатаева В.Ю., Нешатаев В.Ю. Тундровая растительность полуострова Говена

|

№№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 |

8 |

|

Cetraria islandica + 1 5 10 Peltigera aphthosa 1 1 Cladonia coccifera <1 Stereocaulon alpinum 1 + Sphaerophorusglobosus 1 1 |

<1 1 |

Примечание . На пробных площадях единично встречены: кустарники – Salix saxatilis – 91 (<1); травы и кустарнички – Salix sphenophylla – 91 (<1), Pedicularis labradorica – 91 (+), Festuca altaica – 74 (<1), Hierochloё alpina – 74 (+), Equisetum sylvaticum – 21 (<1), Calamagrostis purpurea – 21 (1), Carex koraginensis – 32 (+), Iris setosa – 32 (<1), Saussurea oxyo-donta – 77 (+), Eriophorum vaginatum – 38 (+); мхи – Sphagnumgirgensohnii – 82 (2); лишайники – Cladonia stellaris – 77 (5), Arctocetraria andreevii – 74 (1), Nephroma arcticum – 74 (1), Cladonia amaurocraea – 32 (<1), Alectoria nigricans – 82 (1), Ochrolechia frigida – 38 (1)

Таблица 4. Сообщества кустарничковых тундр. Формация Arctoeta alpinii – арктоусовые тундры Communities of dwarf-shrub tundras. Arctoeta alpinii formation

|

Ассоциация |

Arctoetum rhododendrosum camtschatici |

Arctoetum fruticulosum |

|||||

|

Дата |

26.08.60 |

12.09.60 |

28.08.60 |

24.08.18 |

20.07.17 |

23.07.17 |

13.08.60 |

|

Местонахождение |

Пипивитхан |

Кайпыльнын |

Пипивитхан |

Тиличики |

М. Говена |

М. Говена |

Култушное |

|

Координаты с.ш. |

60°31'41" |

60°33'22" |

60°31'38" |

60°28'01" |

59°48'41" |

59°49'09" |

60°27'36" |

|

в.д. |

166°19'15" |

166°24'10" |

166°19'16" |

166°02'50" |

166°05'51" |

166°05'45" |

166°19'47" |

|

Высота над ур. моря |

600 |

400 |

550 |

350 |

95 |

35 |

30 |

|

Экспозиция склона |

З |

Ю |

ЮЗ |

ЮЗ |

З |

З |

ЮЗ |

|

Крутизна склона |

35 |

45 |

10 |

10 |

10 |

5 |

10 |

|

Микрорельеф |

ступенчат |

каменист |

каменист |

каменист |

пятнистый |

бугорки |

бугорки |

|

Номера описаний |

60 |

94 |

63 |

1870 |

1729 |

1740 |

17 |

|

№№ п.п. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Кустарники, % |

0 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

<1 |

|

Pinuspumila , всходы |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Кустарнички и травы, % |

40 |

30 |

40 |

40 |

30 |

80 |

70 |

|

Arctous alpina Rhododendron |

20 |

15 |

20 |

20 |

15 |

30 |

20 |

|

camtschaticum |

10 |

5 |

10 |

15 |

1 |

||

|

Saxifraga cherlerioides |

1 |

1 |

<1 |

+ |

|||

|

Artemisia arctica |

2 |

1 |

+ |

||||

|

Anemone narcissiflora s. l . |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Vaccinium uliginosum |

3 |

3 |

3 |

20 |

|||

|

Hierochloё alpina |

+ |

<1 |

<1 |

+ |

<1 |

||

|

Empetrum nigrum |

<1 |

10 |

15 |

10 |

|||

|

Vaccinium vitis-idaea |

<1 |

5 |

5 |

||||

|

Betula exilis |

1 |

5 |

1 |

||||

|

Ledum decumbens |

1 |

1 |

10 |

10 |

|||

Фиторазнообразие Восточной Европы 2018, XII : 4 79

|

№№ п.п. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Loiseleuriaprocumbens |

3 |

3 |

3 |

10 |

|||

|

Diapensia obovata |

5 |

<1 |

1 |

||||

|

Salix sphenophylla |

5 |

<1 |

7 |

||||

|

Oxytropis nigrescens |

<1 |

+ |

1 |

||||

|

Trisetum spicatum |

+ |

+ |

+ |

<1 |

|||

|

Festuca brevissima |

+ |

<1 |

<1 |

<1 |

|||

|

Luzula arcuata |

+ |

<1 |

+ |

+ |

|||

|

Dianthus repens |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Artemisiaglomerata |

+ |

1 |

|||||

|

Viola biflora |

+ |

+ |

|||||

|

Potentilla nivea |

+ |

<1 |

|||||

|

Poa arctica |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Aconogonon tripterocarpum |

+ |

<1 |

|||||

|

Bupleurum triradiatum |

+ |

+ |

|||||

|

Campanula lasiocarpa |

<1 |

+ |

|||||

|

Pedicularis labradorica |

+ |

+ |

|||||

|

Tilingia ajanensis |

+ |

<1 |

|||||

|

Мхи, ОПП, % |

5 |

0 |

0 |

<1 |

+ |

1 |

20 |

|

Dicranum elongatum |

+ |

<1 |

5 |

||||

|

Dicranum fuscescens |

+ |

<1 |

5 |

||||

|

Aulacomnium turgidum Polytrichumpiliferum |

5 |

+ |

+ |

5 |

|||

|

Polytrichumjuniperinum |

+ |

||||||

|

Лишайники, ОПП, % |

20 |

20 |

5 |

60 |

40 |

25 |

10 |

|

Thamnolia vermicularis |

3 |

3 |

1 |

3 |

<1 |

+ |

1 |

|

Bryocaulon divergens |

5 |

1 |

5 |

20 |

5 |

+ |

80 Нешатаева В.Ю., Нешатаев В.Ю. Тундровая растительность полуострова Говена

|

№№ п.п. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Flavocetraria nivalis |

2 |

5 |

<1 |

2 |

<1 |

||

|

Ochrolechia frigida |

5 |

5 |

1 |

<1 |

<1 |

||

|

Alectoria ochroleuca |

1 |

1 |

<1 |

<1 |

<1 |

||

|

Flavocetraria cucullata |

3 |

5 |

+ |

+ |

3 |

||

|

Sphaerophorusglobosus |

<1 |

<1 |

<1 |

||||

|

Cladonia uncialis |

<1 |

2 |

1 |

<1 |

3 |

||

|

Cetraria laevigata |

+ |

+ |

+ |

1 |

3 |

||

|

Cladonia arbuscula |

30 |

7 |

15 |

||||

|

Cladonia rangiferina |

<1 |

3 |

5 |

||||

|

Cladonia stellaris |

1 |

+ |

3 |

||||

|

Cetraria kamtszatica |

+ |

+ |

|||||

|

Stereocaulonpaschale |

<1 |

+ |

|||||

|

Cladonia amaurocraea |

+ |

+ |

|||||

|

Cladoniagracilis |

<1 |

<1 |

|||||

|

Bryoria nitida |

2 |

+ |

|||||

|

Cetraria islandica |

+ |

<1 |

|||||

|

Лишайники накипные |

20 |

||||||

|

Пятна щебня, грунта, % |

40 |

5 |

30 |

30 |

Примечание . На пробных площадях единично встречены: кустарники – Rhododendron aureum – 63 (+), Potentilla fruticosa – 17 (<1), Betula middendorffii – 17 (+); травы – Bistorta

plumosa – 63 (+), Sieversiapusilla – 60 (+), Carex van-heurckii – 1740 (<1), Chamaepericlymenum suecicum – 1740 (+), Draba sp. – 63 (+), Silene sphenophylla – 63 (+), Carexglobularis –

17 (<1), Hedysarum hedysaroides – 17 (2), Salix reptans – 17 (+), Gentianaglauca – 17 (<1), Equisetum arvense

– 17 (<1), E. pratense – 17 (+), Parrya nudicaulis – 1870 (<1),

lanata – 1870 (+), Woodsia ilvensis – 63 (+), Minuartia arctica – 63 (<1), Androsace filiformis – 63 (+), Selaginella sibirica – 94 (10), Festuca altaica – 17 (10), Carex sp. – 1870 (+); мхи – Polytrichum commune – 1740 (+) , Pleurozium schreberi – 1740 (+) , Rhytidium rugosum – 17 (3) , Niphotrichum canescens – 17 (2); лишайники – Nephroma arcticum – 94 (<1), Cetra-riella delisei – 1740 (1), Stereocaulon alpinum – 1729 (<1), S. condensatum – 1729 (5), Cladonia chlorophaea – 1870 (+) , C. straminea – 1870 (+), C. kanewskii – 1870 (+) , C. deformis – 94

(<1), Asachinea chrysantha – 1870 (+), Cetraria nigricans – 1729 (<1) , Peltigera rufescens – 1870 (<1), Parmelia omphalodes – 1870 (+), Pertusariapanyrga – 1870 (+), P. coriacea – 1870 (+)

Фиторазнообразие Восточной Европы 2018, XII : 4 81

Asachinea scholanderi, Arctoparmelia incurva , Ochrolechia subplicans , Stereocaulon wrightii, S. vesuvianum, Lecanorapolytropa, Buella ecto-lichenoides, Umbilicaria torrefacta, Melanelia panniformis, Rinodina turfacea , Japewia tor-noensis, Pertusariapanyrga, Rhizocarpon spp . и др. Сообщества ассоциации встречаются на высотах 400–600 м, на пологих (10º) или крутых (до 35–45º) склонах Ю, ЮЗ и З экспозиций. Отмечены на склонах хр. Тиличинские горы (склоны вершин Продолговатая, Пипи-витхан и Кайпыльнын).

Асс. Arctoetum fruticulosum – кустарнич-ково-арктоусовая. В сообществах отмечены единичные всходы и подрост кедрового стланика. В травяно-кустарничковом ярусе (ОПП 30–80%) доминирует Arctous alpina (15– 30%) , содоминирует Empetrum nigrum (10– 15%), обильны кустарнички Ledum decum-bens, Betula exilis, Vaccinium vitis-idaea и др. Из трав встречаются Aconogonon tripterocar-pum, Pedicularis labradorica, Tilingia ajanensis, Festuca altaica и др. В разреженном моховом ярусе (ОПП 1–20%) константны Dicranum elongatum, D. fuscescens, Aulacomnium tur-gidum . В лишайниковом ярусе (10–40%) преобладают ягели – Cladonia arbuscuila, C. rangiferina, C. stellaris; константны Clado-nia uncialis, C. gracilis, Cetraria laevigata , C. kamtszatica и др. Сообщества ассоциации встречаются на высоких приморских террасах и пологих склонах гор на высотах 30–95 м над ур. моря, приурочены к склонам З и ЮЗ экспозиций. Микрорельеф полого-бугорковатый, встречаются пятна голого грунта (до 30%).

Группа формаций Dryadetosum – дриадо-вые вечнозеленые кустарничковые тундры

Формация Diapensieta obovatae – диа-пенсиевая. Сообщества формации приурочены к ветробойным склонам и вершинам хребтов, встречаются на крутых каменистых и щебнистых склонах, в сухих и малоснежных местообитаниях.

Асс. Diapensietum lichenosum – лишай-никово-диапенсиевая. В нивелированном (3 см) травяно-кустарничковом ярусе (ОПП не превышает 25–30%) преобладает Diapen- sia obovata, обильны Dryas punctata и Arctous alpina, встречаются Loiseleuria procumbens, Festuca brachyphylla и др. ОПП лишайников 40%. На почве отмечены Alectoria nigricans, A. ochroleuca, Asachinea chrysantha, Baeomy-ces carneus, Bryocaulon divergens, Cetraria nigricans, C. muricata, Cladonia macroceras, C. borealis, C. kanewskii, Dibaeus baeomyces, Flavocetraria cucullata, F. nivalis, Ochrolechia frigida, O. uppsaliensis, Parmelia omphalodes, Pertusaria panyrga, P. coriacea, Stereocaulon glareosum, S. paschale, Sphaerophorus globosus, Thamnolia vermicularis и др. Сообщества ассоциации встречаются на пологих уступах и крутых (20–25º) обдуваемых каменистых склонах на высотах 250–350 м. Приурочены к хионофобным местообитаниям. Отмечены на юге полуострова Говена, в окрестностях г. Южная (352 м). Характеризуются пятнистой структурой, с преобладанием морозобойных пятен щебня и голого грунта. Выходы камней составляют 10–20%. Микрорельеф мелкобугорковатый, отмечены солиф-люкционные ступени.

Класс формаций Betuletosa nanae – арктобореальные, субарктические и высокогорные микромезотермные психрофитные листопаднокустарниковые тундры

Группа формаций Betuletosum nanae – карликовые березнячки (ерники). Группа объединяет сообщества с доминированием кустарниковых березок. Ерниковые сообщества широко распространены в Якутии, Магаданской обл., на Охотском побережье, Камчатке и Чукотке (Нешатаева, 2009; Пес-теров и др., 2015).

Формация Betuleta exilis – березки тощей. Сообщества формации распространены в Якутии, Хабаровском крае, на Сахалине, Камчатке и Курильских о-вах.

Асс. Betuletum exilis herboso-fruticulosum – травяно-кустарничково-ерниковая (табл. 2). Для сообществ ассоциации характерен бугорковатый микрорельеф (рис. 4). Бугорки высотой 30–40 см, диаметром 0,5 м занимают около 75% площади. На бугорках преобладает ерник Betula exilis, с высоким обилием встречаются кустарнички Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, Salix chamissonis, менее обильны травы Iris setosa, Calamagrostis purpurea, Chamerion angusti-folium, Varatrum oxysepalum и др. Моховой ярус разрежен (5%), лишайники практически отсутствуют. Сообщества ассоциации встречаются в неглубоких слабонаклонных ложбинах, где дольше лежит снег. Описаны на приморской равнине, в бассейне р. Валкаваям, на высоте 30 м над ур. моря. Сообщества ассоциации являются переходными от ерниковых тундр к разнотравным лугам.

Класс формаций Cladonietosa – аркто-бореальные, субарктические и высокогорные лишайниковые тундры

Лишайниковые тундры широко распространены в горах Камчатки, Чукотки, Северной Корякии, Магаданской обл. и Якутии, встречаются в высокогорных районах Алтая и Саян (Душечкин, 1937; Шлотгауэр, 1973; Седельников, 1988; Перфильева и др. 1991; Нешатаева, 2009; Синельникова, 2009; Пес-теров и др., 2015 и др.). Класс подразделяется на 2 группы формаций.

Группа формаций Cladinetosum – аркто-бореальные ягельные тундры

Формация Cladineta arbusculae-rangiferinae – ягельные тундры (табл. 5).

Асс. Cladinetum fruticulosum – кустарничково-лишайниковая. В сообществах преобладают лишайники (ОПП 70–80%). Доминируют ягели Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. stygia, обильны Cladonia uncialis, Cetraria islandica , Acrtocetraria andrejevii, Cetrariella delisei, Stereocaulon paschale. Из мхов (ОПП 3–15%) отмечены Aulacomnium turgidum, A. palustre, Pleurozium schreberi, Dicranum elongatum, D. fuscescens. Кустарничковый ярус неравномерный, ОПП 20–50%; преобладает Empetrum nigrum, встречаются Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Betula exilis, Ledum decumbens, Loiseleuria procumbens; константны Carex globularis и Aconogonon tripterocarpum. Характерно участие про-

83 стратных карликовых ив Salix sphenophylla, S. arctica.

Формация Cladineta stellaris – кладонии альпийской. Сообщества формации приурочены к склонам З, СЗ и СВ экспозиций крутизной 3–25º. Встречаются на высоких приморских террасах и склонах гор, на высотах 25–175 м над ур. моря. Микрорельеф на пологих склонах бугорковатый, на крутых – ступенчатый.

Асс. Cladinetum cladinosum stellaris – кладонии альпийской. В сообществах преобладают кустистые арктобореальные лишайники группы ягелей (ОПП 80–90%). Доминирует Cladonia stellaris (30%), с высоким обилием встречаются Cladonia arbuscula, C. rangiferina. Характерно участие Stereocaulon paschale и группы арктовысоко-горных лишайников Alectoria nigricans, Flavocetraria nivalis, F. minuscula, Ochrolechia frigida, Thamnolia vermicularis и др. В разреженном травяно-кустарничковом ярусе (ОПП 10–15%) встречаются Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, Loiseleuria procumbens, Cassiope tetragona, Phyllodoce caerulea, Salix arctica, Sieversia pusilla. Характерно участие хионофильных кустарников, кустарничков и трав: Rhododendron camtschaticum, R. aureum, Phyllodoce caerulea, Sieversia pusilla, Bistorta plumosa . Сообщества ассоциации встречаются на высотах 400–550 м, на склонах южной экспозиции; приурочены к заросшим щебнистым осыпям, иногда крутым; микрорельеф волнистый, пятна голого грунта и открытые камни с эпилитными лишайниками занимают до 5%. Сообщества ассоциации описаны на хр. Ти-личинские горы.

Группа формаций Flavocetrarietosum nivalis – Арктовысокогорные лишайниковые тундры

Формация Alectorieta ochroleucae – алек-ториевая (табл. 5). Сообщества формации встречаются на вершинах и ветробойных склонах гор на высотах 400–600 м. Они занимают небольшие площади,

Таблица 5. Сообщества лишайниковых тундр. Формации Alectorieta ochroleucae – алекториевые тундры и Cladineta – ягельные тундры Lichen tundras communities. Alectorieta ochroleucae and Cladineta formations

|

Ассоциация |

Alectorietum purum |

Cladinetum purum |

Cladinetum fruticulosum |

||||||

|

Дата |

24.08.18 |

28.08.60 |

28.08.60 |

24.08.18 |

21.07.17 |

20.07.17 |

18.08.18 |

16.08.18 |

11.07.17 |

|

Местонахождение |

Тиличики |

Пипивитхан |

Пипивитхан |

Тиличики |

Говена |

Говена |

Галинвилан |

Галинвилан |

Тиличики |

|

Координаты с.ш. |

60°28'19 |

60°31'29 |

60°31'28 |

60°28'15 |

59°48'44 |

59°48'48 |

60°00'50 |

60°00'28 |

60°27'11 |

|

в.д. |

166°03'38 |

166°19'03 |

166°19'15 |

166°03'32 |

166°05'45 |

166°05'36 |

166°11'36 |

166°10'37 |

166°00'27 |

|

Высота над ур. моря |

420 |

560 |

550 |

405 |

57 |

27 |

27 |

24 |

174 |

|

Экспозиция склона |

ЮВ |

З |

ЮЮЗ |

Ю |

З |

СЗ |

З |

СВ |

ровно |

|

Крутизна склона |

3 |

45 |

50 |

5 |

25 |

10 |

3 |

5 |

0 |

|

Микрорельеф |

волнист |

ступенч |

ровный |

волнист |

ступенч |

бугорки |

бугорки |

бугорки |

волнист |

|

Номера описаний |

1872 |

64 |

66 |

1871 |

1728 |

1725 |

1860 |

1853 |

1701 |

|

№№ п.п. |

1 |

2 |

3 |

4 |

6 |

7 |

8 |

9 |

5 |

|

Кустарники и стланики, % |

<1 |

+ |

15 |

3 |

5 |

3 |

<1 |

0 |

5 |

|

Pinuspumila |

+ |

+ |

7 |

3 |

5 |

3 |

+ |

||

|

Rhododendron aureum |

<1 |

5 |

2 |

<1 |

+ |

||||

|

Spiraea beauverdiana |

+ |

+ |

|||||||

|

Salixpulchra |

<1 |

5 |

|||||||

|

Кустарнички и травы, % |

10 |

15 |

10 |

15 |

50 |

30 |

25 |

20 |

50 |

|

Empetrum nigrum |

+ |

+ |

3 |

1 |

20 |

15 |

10 |

5 |

15 |

|

Vaccinium uliginosum |

<1 |

1 |

7 |

10 |

2 |

5 |

7 |

10 |

|

|

V. vitis-idaea |

2 |

1 |

<1 |

<1 |

3 |

<1 |

3 |

1 |

3 |

|

Ledum decumbens |

2 |

1 |

1 |

<1 |

3 |

1 |

3 |

2 |

7 |

|

Loiseleuriaprocumbens |

+ |

5 |

3 |

7 |

<1 |

<1 |

|||

|

Cassiope tetragona |

+ |

+ |

|||||||

|

Rhododendron camtschaticum |

1 |

5 |

1 |

<1 |

<1 |

<1 |

|||

|

Arctous alpina |

7 |

1 |

1 |

+ |

<1 |

||||

|

Salix arctica |

+ |

<1 |

<1 |

<1 |

2 |

<1 |

1 |

||

84 Нешатаева В.Ю., Нешатаев В.Ю. Тундровая растительность полуострова Говена

Sieversiapusilla 1 + 1 <1

|

№№ п.п. |

1 |

2 |

3 |

4 |

6 |

7 |

8 |

9 |

5 |

|

Phyllodoce caerulea |

<1 |

<1 |

2 |

||||||

|

Hierochloё alpina |

+ |

<1 |

1 |

||||||

|

Carexvan-heurckii |

<1 |

<1 |

|||||||

|

Chamaepericlymenum suecicum |

5 |

<1 |

|||||||

|

Betula exilis |

10 |

7 |

3 |

5 |

5 |

||||

|

Salix sphenophylla |

2 |

+ |

+ |

||||||

|

Aconogonon tripterocarpum |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Carexglobularis |

<1 |

1 |

5 |

||||||

|

Pedicularis labradorica |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Calamagrostis sesquiflora |

<1 |

1 |

|||||||

|

Festuca altaica |

+ |

<1 |

|||||||

|

Saxifraga cherlerioides |

+ |

+ |

|||||||

|

Мохообразные, ОПП, % |

0 |

0 |

0 |

+ |

0 |

1 |

<1 |

1 |

20 |

|

Dicranum elongatum |

+ |

<1 |

<1 |

10 |

|||||

|

Dicranum fuscescens |

+ |

1 |

+ |

<1 |

<1 |

||||

|

Aulacomniumpalustre |

+ |

7 |

|||||||

|

Pleurozium schreberi |

+ |

<1 |

|||||||

|

Polytrichumjuniperinum |

+ |

<1 |

|||||||

|

Ptilidium ciliare |

+ |

+ |

|||||||

|

Лишайники, ОПП, % |

90 |

60 |

90 |

80 |

75 |

80 |

80 |

80 |

70 |

|

Alectoria ochroleuca |

60 |

25 |

+ |

<1 |

|||||

|

Cladonia arbuscula |

<1 |

<1 |

1 |

10 |

30 |

40 |

45 |

30 |

20 |

|

Cladonia rangiferina |

10 |

1 |

10 |

30 |

40 |

25 |

20 |

40 |

30 |

|

Cladonia stellaris |

5 |

1 |

40 |

30 |

5 |

10 |

<1 |

+ |

3 |

|

Thamnolia vermicularis |

+ |

1 |

<1 |

<1 |

+ |

+ |

+ |

||

|

Cetraria laevigata |

+ |

5 |

+ |

3 |

5 |

5 |

1 |

5 |

|

|

Flavocetraria nivalis |

<1 |

20 |

3 |

+ |

5 |

||||

|

Alectoria nigricans |

+ |

5 |

<1 |

+ |

+ |

Фиторазнообразие Восточной Европы 2018, XII : 4 85

|

№№ п.п. 1 2 3 4 6 7 8 |

9 5 |

|

Flavocetraria cucullata + + + Stereocaulonpaschale 30 + <1 2 Cladonia deformis 5 + Cladonia uncialis 1 2 + 3 Cetraria islandica + <1 5 5 Arctocetraria andreevii 1 1 Stereocaulon alpinum <1 + Bryocaulon divergens 15 + Cetraria kamtszatica + + + Cladonia chlorophaea + Cladonia subfurcata + + Cladoniagracilis + + Cetrariella delisei Cladonia crispata + Cladonia maxima + Cladonia amaurocraea + Peltigera scabrosa + Cladonia cornuta + |

+ 5 <1 1 <1 1 10 <1 + 1 + + <1 1 <1 + + + + + |

Примечание . На пробных площадях единично встречены: кустарники – Salix saxatilis – 1701 (1); кустарнички – Diapensia obovata – 64 (3), Andromeda polifolia – 1701 (+), Salix chamissonis – 66 (<1), Linnaea borealis – 66 (+); травы – Tilingia ajanensis – 1725 (<1) , Carexkoraginensis – 1871 (1) , Festuca altaica – 1872 (+) , Carex falcata – 1871 (<1) , C. lugens – 1701 (2) , C. fuscidula – 1701 (+) , Equisetum sylvaticum – 1853 (<1), E. arvense – 1701 (+) , Rubus chamaemorus – 1853 (+) , Poa arctica – 64 (<1), Luzula arcuata – 1725 (+) , Claytonia acutifolia – 1728 (<1) , Trisetum spicatum – 1728 (<1) , Tofieldia coccinea – 1701 (+) , Calamagrostis lapponica – 1701 (+), C ampanula lasiocarpa – 66 (+), Bistorta vivipara – 1871 (+), B. plumosa – 1871 (<1), Chamerion latifolium – 66 (+), Woodsia ilvensis – 66 (+), Artemisia glomerata – 66 (+), A. borealis – 66 (+); мхи – Polytrichum commune – 1725 (<1), P. piliferum – 1871 (+), Sanionia uncinata – 1701 (3), Sphagnum sp. – 1853 (+), Pohlia sp. – 1725 (+); лишайники – Ochrolechia frigida – 1871 (<1), Bryoria nitida – 1701 (1), Sphaerophorusglobosus – 64 (1), Nephroma arcticum – 1860 (<1) , Flavocetraria minuscula – 1871 (+) , Peltigera aphthosa – 1701 (<1), Parmelia omphalodes – 64 (<1) , Cladonia borealis – 1871 (+), C. pyxydata – 1871 (+), C. pleurota – 1871 (+), C. straminea – 1871 (+), C. kanewskii – 1871 (+), C. squamosa – 1871 (+), C. uliginosa – 1871 (+), C. verticillata – 1871 (+), Cetraria nigricans – 1871 (<1), Baeomy-ces corneus – 1871 (<1), B. placophyllus – 1871 (<1), Dibaeus baeomyces – 1871 (<1)

86 Нешатаева В.Ю., Нешатаев В.Ю. Тундровая растительность полуострова Говена

Рис. 1. Южная оконечность мыса Говена. Кустарничковые тундры высоких приморских террас Southern tip of the Govena cape. The dwarf-shrub tundras of high coastal terraces

Рис. 2. Мыс Песчаный. Голубичные тундры низких приморских террас

Peschany cape. The blueberry tundras of low coastal terraces

Рис. 3. Западное побережье п-ова Говена. Лишайниково-кустарничковые тундры West coast of the Govena peninsula. Lichen and dwarf-shrub tundras

Рис. 4. Побережье залива Корфа. Бугорковатый микрорельеф кустарничковых тундр The coast of Korf gulf. The mound microrelief of dwarf-shrub tundras

Рис. 5. Фрагментарная кустарничковая горная тундра на щебнистом склоне Fragmentary dwarf-shrub mountain tundra on a gravelly slope

Рис. 6. Пятнистая кустарничково-лишайниковая горная тундра

Spotted lichen and dwarf-shrub mountain tundra встречаясь на верхнем пределе распространения растительности. Сообщества формации приурочены к примитивным каменистым и щебнистым почвам, нередко встречаются криогенные хрящевато-щебнистые «медальоны», выходы камней. На Камчатке сообщества формации описаны в Кроноцком заповеднике (Нешатаев, Храмцов, 1994).

Асс. Alectorietum bryocaulosum – брио-каулево-алекториевая. Сообщества ассоциации занимают вершины и ветробойные склоны хребтов на высотах 420–560 м, приурочены к сильно дренированным местообитаниям, каменистым или крупнощебнистым осыпям и россыпям. Преобладают арктовысоко-горные кустистые лишайники (ОПП 60– 90%); доминирует Alectoria ochroleuca (25– 60%), с высоким обилием встречаются Bryo-caulon divergens, Flavocetraria nivalis и Cladonia rangiferina; участвуют Alectoria nigricans, Asachinea chrysantha, Flavocetraria minuscula, Ochrolechia frigida, Thamnolia vermicularis и др. Травяно-кустарничковый ярус фрагментарный, разреженный (общее покрытие 10–15%); преобладает Arctous alpina, встречаются Rhododendron cam-tschaticum, Hierochloë alpina, Loiseleuria procumbens, Ledum decumbens, Vaccinium vitis-idaea и др. Невысокое видовое богатство сообществ связано с суровостью и бедностью местообитаний, развитием мощного лишайникового ковра, покрывающего подстилающие камни и щебень; а также с отсутствием открытых микроместообитаний (камней, расщелин, пятен обнаженного грунта). Микрорельеф волнистый на пологих склонах и ступенчатый – на крутых (45º). Сообщества ассоциации описаны на хр. Тиличинские горы.

Заключение

Ценотическое разнообразие тундровой растительности полуострова Говена и прилегающих районов побережья залива Корфа представлено 13 ассоциациями, отнесенными к 8 формациям, 6 группам формаций и 3 классам формаций. На полуострове Говена и побережье залива Корфа на высотах от 5 до 30 м над уровнем моря распространены приморские тундры, выше по склонам они сменяются поясом кедрового и ольхового стланика. Приморские шикшевые тундры (Empetreta nigri) господствуют на дренированных приморских равнинах, плоских вершинах приморских террас и слабонаклонных водоразделах; они приурочены к сухоторфянистым супесчаным скелетным подбурам, подстилаемым щебнистыми отложениями. Микрорельеф шикшевых тундр полого-бугорковатый, бугорки округлые, высотой 0,1–0,2 м. Л.Н. Тюлина (2001), отмечала, что приморские шикшовники несут все характерные черты настоящих тундр, с типичным для них микрорельефом и пятнами голого грунта. На приморских равнинах и террасах полуострова Говена преобладают кустарничковые и лишайниковые тундры, представленные сообществами шикшевых, голубичных (Vaccinieta uliginosi), арктоусовых (Arctoeta alpinii) и ягельных (Cladineta arbusculae-rangiferinae) тундр.

Горные тундры встречаются на высотах 400–600 м над ур. моря, выше пояса стлаников, на плоских обдуваемых вершинах и склонах хребтов. Они широко распространены на западном макросклоне Пылгинского хр., в южной части полуострова Говена и на хр. Ти-личинские горы. Горные тундры представлены сообществами алекториевых, кладониевых, дриадовых и арктоусовых тундр; они приурочены к дренированным слабогумусированным щебнистым литозёмам (рис. 5). Горно-тундровые сообщества характеризуются доминированием гемикриофильных простратных кустарничков, низких гемипро-стратных кустарников и кустистых лишайников.

В южной части полуострова Говена горные кустарничковые ( Empetrum nigrum , Vac-cinium uliginosum, Arctous alpina ) и ягельные ( Cladonia rangiferina, C. arbuscula, C. stygia ) тундры встречаются на высотах 150–200 м, выше пояса стлаников. На вершинах и склонах хребтов (на высотах 400–500 м) отмечены дриадово-диапенсиевые ( Dryas punctata, Diapensia obovata ) и алекториевые тундры

( Alectoria ochroleuca, Gowardia nigricans , Bryocaulon divergens ). На щебнистых литозё-мах распространены пятнистые тундры (рис. 6), где пятна голого грунта занимают 20–30% площади (в результате морозного выпучивания). В нивелированном травянокустарничковом ярусе (высота 3–5 см) обычны Arctous alpina, Campanula lasiocarpa, Carex van-heurckii, Dianthus repens, Diapensia obovata, Festuca brevissima, Hierochloë alpina, Ledum decumbens, Loiseleuria procumbens, Luzula confusa, Oxytropis nigrescens, Rhododendron camtschaticum, Salix sphenophylla, Saxifraga cherlerioides, Trisetum spicatum. Около 20% площади занимают накипные лишайники на щебне и камнях ( Ochrolechia fri-gida, Rhizocarpon geographicum, Umbilicaria spp. и др.), не менее 20% – кустистые лишайники ( Alectoria ochroleuca, Stereocaulon alpinum, S. paschale, Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris, Bryocaulon divergens, Bryoria nitidula, Flavocetraria cucul-lata, F. nivalis, Thamnolia vermicularis ). Единично отмечены мхи Dicranum elongatum, Racomitrium lanuginosum и Niphotrichum canescens .

Сообщества приморских и горных тундр полуострова Говена и прилегающей территории ранее использовались населением как ягодники и пастбища северного оленя. После организации в 1995 г. Корякского государственного заповедника тундровая растительность его территории находится под охраной. Горные тундры являются зимними пастбищами снежного барана, а приморские ягодники являются кормовыми угодьями бурого медведя, черношапочного сурка и берингий-ского суслика. Территории тундр, находящиеся за пределами охранной зоны заповедника, подвержены влиянию гусеничного и колесного транспорта (квадроциклов), сильно страдают от пожаров и нуждаются в охране.

Авторы выражают искреннюю благодарность к.б.н. В.В. Якубову (БПИ ДВО РАН) за определение гербарных образцов сосудистых растений, Д.Е. Гимельбранту и И.С. Степан-чиковой (СПбГУ) – за определение лишайников, к.б.н. И.В. Чернядьевой и к.б.н. Е.Ю. Кузьминой (БИН РАН) – за определение мхов. Мы искренне признательны В.Е. Кириченко (КФ ТИГ ДВО РАН) и государственному инспектору заповедника «Корякский» А.Н. Сорокину за большую помощь и содействие в проведении полевых исследований.

Работа поддержана РФФИ, проект № 16-05-00736-а.

Список литературы Тундровая растительность полуострова Говена (Корякский округ Камчатского края)

- Александрова В.Д. Проект классификации растительности Арктики. Бот. журн., 1979, т. 64, № 12, с. 1715– 1730.

- Васильев В.Н. Растительность Анадырского края. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956, 218 с.

- Городков Б.Н. Геоботанический и почвенный очерк Пенжинского района Дальневосточного края. Тр. ДВФ АН СССР. Сер. Ботан., 1935, т. 1, с. 7–84.

- Душечкин В.И. Оленьи пастбища в Хараулахских горах (Якутия). Тр. Арктич. ин-та, 1937, т. 63, с. 207–241.

- Катранжи О.В. Флора и растительность. Летопись природы. 2007. Т. 2. Государственный природный заповедник «Корякский», с. 82–202. (рукопись)

- Катранжи О.В. Экобиоморфный, экологический и ценотический состав флоры на участках «Мыс Говена», «Бухта Лаврова» Государственного природного заповедника «Корякский». Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Материалы XVII международ. конф. Петропавловск-Камчатский, 2017, с. 315–321.

- Кондратюк В.И. Климат Камчатки. М.: Гидрометеоиздат, 1974, 204 с.

- Красная книга Камчатки. Т. 2: Растения, грибы, термофильные микроорганизмы. Отв. ред. О.А. Чернягина. Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор, 2007, 342 с.

- Нешатаев В.Ю., Нешатаева В.Ю., Якубов В.В., Откидач М.С. Флора и растительность кластера «Мыс Говена» заповедника «Корякский». Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Материалы ХVII международ. науч. конф.Петропавловск-Камчатский, 2017, с. 364–368.

- Нешатаев Ю.Н. Методы анализа геоботанических материалов. Л.: Изд-во Ленинградск. гос. ун-та, 1987, 192 с.

- Нешатаев Ю.Н., Храмцов В.Н. Растительность тундрового пояса. Растительность Кроноцкого государственного заповедника (Восточная Камчатка). Тр. БИН РАН, вып. 16, 1994, с. 119–149.

- Нешатаева В.Ю. Растительность полуострова Камчатка. М., 2009, 537 с.

- Нешатаева В.Ю., Вяткина М.П., Нешатаев В.Ю., Чернядьева И.В., Гимельбрант Д.Е., Бакалин В.А., Кузнецова Е.С. Горно-тундровая растительность вулканических плато в Ключевской группе вулканов. Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Докл. VI науч. конф. ПетропавловскКамчатский, 2006, с. 108–145.

- Нешатаева В.Ю., Нешатаев В.Ю. Растительность побережья залива Корфа (Олюторский р-н Камчатского края). Тр. XIII Делегатского Съезда РБО «Современная ботаника в России». Т. 2. Тольятти: Кассандра, 2013, с. 275–277.

- Перфильева В.И., Тетерина Л.В., Карпов Н.С. Растительный покров тундровой зоны Якутии. Якутск, 1991, 192 с.

- Пестеров А. О., Овчаренко М. С., Нешатаева В. Ю.Горные тундры вулканических районов Кроноцкого заповедника (Восточная Камчатка). Фиторазнообразие Восточной Европы, 2015, т. IX. № 2, с. 138– 155.