Туристский вектор в актуализации культурного наследия

Автор: Александрова Анна Юрьевнаа, Аигина Екатерина Вячеславовнаб

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Локальное в глобальном: формула туризма

Статья в выпуске: 2 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Татья посвящена вопросам вовлечения культурного наследия народов Российской Федерации в туристскую деятельность. Приводится краткая характеристика материального и немате- риального культурного наследия России. Констатируется, что страна обладает обширным и разнообразным культурно-историческим потенциалом, который слабо используется в ту- ристской сфере. Между тем, сближение культуры и туризма есть условие повышения аттрак- тивности и конкурентоспособности дестинаций для жизни, путешествий, работы и инве- стирования. Раскрываются причины отложенного спроса на культурно-познавательные туры в России. Отмечается тенденция в развитии современной российской культуры - повышение интереса к музеям, прежде всего, к тем, которые осуществляют хранение аутентичных об- разцов художественного, историко-культурного и природного наследия. Выделяется два типа достопримечательностей - культовые и флагманские, рассматриваются особенности их ис- пользования в туристских целях и делается вывод о необходимости их сочетания для устойчи- вого развития дестинации. Приводятся международные принципы взаимодействия культуры и туризма, в которых приоритет отдается локальному контексту. Для эффективного взаи- модействия культуры и туризма предлагается создание специальных платформ и механизмов, основанных на партнерских отношениях среди широкого круга заинтересованных сторон. В ка- честве актуальной формы взаимодействия культуры и туризма рассматриваются событий- ные мероприятия. Характеризуется государственная политика в области культурно-познава- тельного туризма в России, показано поэтапное ее становление и современные особенности, в частности, переход от формирования точек роста в сфере туризма к созданию глобальных межрегиональных туристских маршрутов на основе культурного наследия. Теоретические по- ложения иллюстрируются примерами из отечественной и зарубежной практики на националь- ном, региональном и локальном уровнях.

Туризм, культура, культурное наследие, достопримечательные места, музеи, события, государственное регулирование туризма

Короткий адрес: https://sciup.org/140206474

IDR: 140206474 | УДК: 338.48 | DOI: 10.12737/19500

Текст научной статьи Туристский вектор в актуализации культурного наследия

Введение. Россия обладает богатым и разнообразным культурным наследием, которое имеет уникальное значение для всей страны с ее многонациональным народом и является неотъемлемой частью Всемирного культурного наследия. В международном рейтинге стран мира по Индексу конкурентоспособности сектора путешествий и туризма, составленном аналитической группой Всемирного экономического форума в 2015 г., по богатству культурного потенциала Россия занимала 10 позицию из 141 страны 1.

По данным Минкультуры России, на 31.12.2014 г. в стране насчитывалось около 156 тыс. объектов культурного наследия 2. Они делятся по категориям – федерального, регионального, местного значения, и по видам – памятники, ансамбли, достопримечательные места. Характерными объектами культурного наследия России являются музеи-заповедники, русские усадьбы, храмы и монастыри. В настоящее время насчитывается 75 музеев-заповедников и 31 музей-усадьба.

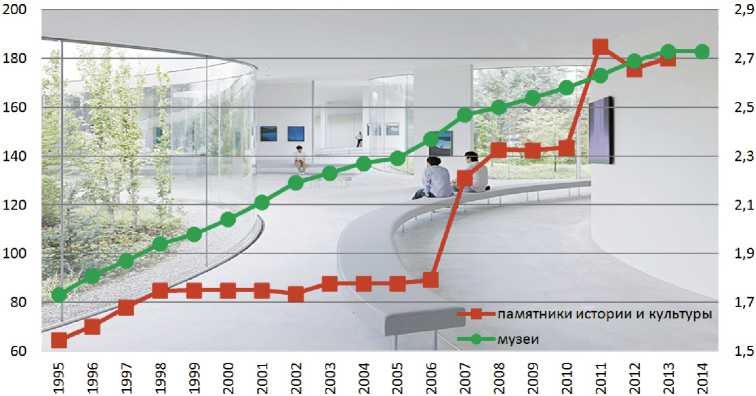

Особое место в культурном наследии страны занимают музеи. Общее

Рис. 1 – Динамика числа музеев (правая шкала) и памятников истории и культуры (левая шкала) в 1995–2014 гг., тыс. ед.

количество музеев всех ведомств и организаций, а также с учетом их филиалов растет в среднем на 40–45 ед. в год. В 2014 г. число государственных музеев достигло 2,7 тыс. (рис. 1) . В том же году музейный фонд РФ насчитывал 85,4 тыс. ед. хранения, из них 20,9 тыс. – в музеях федерального значения. Растущий интерес к музеям отражается на динамике их посещаемости: в 2014 г. по сравнению с 2013 г. она увеличилась на 10 млн. и составила 102,7 млн чел.3

Объекты культурного наследия имеются во всех субъектах Российской Федерации. Однако они крайне неравномерно распределены по территории России. Подавляющее число памятников истории и культуры, а также музеев сосредоточено в европейской части страны. Из 26 объектов, занесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО от России, 16 объектов включены по культурным критериям (причем 6 из них признаны шедеврами человеческого гения, критерий «i»). Все они находятся в Европейской России. В азиатской части расположены уникальные объекты природного наследия, в том числе четыре, признанные природными феноменами исключительной красоты и эсте- тической важности (критерий «vii») 4. Стоит отметить, что среди объектов культурного наследия – кандидатов на включение в предварительный список ЮНЕСКО – три находятся в азиатской части страны 5. В целях обеспечения наглядности и известности нематериального культурного наследия всему миру в 2008 г. в международный репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества были занесены два объекта из России: культурное пространство и устная культура семейских (Бурятия) и героический эпос «Олонхо» (Якутия) 6. Они также находятся в азиатской части страны. Таким образом, в последнее время отмечается тенденция к сглаживанию диспропорции в размещении объектов культурного наследия на территории России.

При всем разнообразии и богатстве культурного наследия России, оно слабо задействовано в сфере туризма. По оцен- кам экспертов, лишь около 6000 объектов (всего 4%), в том числе церкви и монастыри, используются в туризме. Подавляющее большинство культурных объектов не вовлечено в туристическую деятельность по разным причинам. Объекты наследия регионального и местного значения в основном находятся в плохом состоянии и имеют недостаточное финансирование. Из 45 тыс. памятников, состоящих на охране государства, каждый третий имеет серьезные дефекты конструкций, каждый 12-ый – в аварийном состоянии. Многие культурные объекты руинированы. Каждый 150-й памятник, к сожалению, утрачен. 44% музейных зданий находятся под угрозой физической утраты. На сохранение наследия ежегодно выделяется менее 1% государственного бюджета. Многие храмы и монастыри, возвращенные церкви, были выведены из перечня объектов культурного наследия. Наконец, нельзя не отметить и тот факт, что спрос на культурно-познавательные туры в России хотя и растет, все же остается в значительной мере отложенным в основном из-за отсутствия современных туристских продуктов и их недостаточного продвижения.

Вопросы вовлечения культурного наследия в сферу туризма имеют важное значение для России. При всех недостатках и трудностях в их решении отмечаются позитивные тенденции в развитии культурнопознавательного туризма в стране.

Методы и источники исследования. Настоящее исследование проводилось в рамках подготовки для Минкультуры России первого Доклада о состоянии и развитии туризма в Российской Федерации. Оно опиралось на широкий методический аппарат, который включал глубинные интервью с экспертами в области туризма и музейного дела, субъектами туристской индустрии, а также полевые исследования, метод наблюдения, анализ доступной информации на национальном, региональном и муниципальном уровнях и анализ нормативных документов.

Повышение аттрактивности туристских дестинаций посредством использования культурного наследия. Одна из важнейших тенденций в развитии совре- менной российской культуры – повышение интереса к музеям, прежде всего к тем, которые осуществляют хранение аутентичных образцов художественного, историко-культурного и природного наследия. Наиболее известные российские музеи – Московский Кремль и Третьяковская галерея в Москве, Государственный Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге – входят в ТОП-100 по посещаемости в мире 7. В 2014 г. Эрмитаж (3,2 млн посетителей) занял почетную 10 строку в рейтинге европейских музеев (для сравнения: самый посещаемый музей мира Лувр принял в том же году 9,3 млн чел 8.). Дворцово-парковые комплексы Петергофа, Царского села, Павловска в пригородах Санкт-Петербурга, комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников Казанского Кремля, Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник также привлекают миллионы посетителей.

Перечисленные выше музеи могут рассматриваться как культовые, или знаковые достопримечательности (iconic attractions) российских столиц и их окрестностей. Они имеют выдающуюся культурную и историческую ценность и служат в качестве символов, «визитных карточек» страны. Это обстоятельство объясняет тот факт, что их посещение включается во все туристические программы, а туристы хотят увидеть их даже во время повторных посещений. В результате такие музеи испытывают чрезмерную нагрузку и вынуждены регулировать поток посетителей, завышая цены и ограничивая количество входных билетов.

«Достопримечательности-иконы» являются частью культурного сознания общества. Они сродни культовым брендам, или брендам-легендам, которые со временем обрастают мифами и окутываются завесой тайн. Так, культовой достопримечательностью Японии является гора Фудзияма.

В прошлом японцы считали ее местом, где обитают духи, и любой, кто покорит вершину, обретет бессмертие. И сегодня Фудзи – это действующее синтоистское святилище. Гора находится в частной собственности синтоистского Великого храма Хонгу Сэн-гэн. Образ горы – курящийся вулкан практически правильной конусообразной формы, вечно покрытый льдом, – был воспет в японской литературе, а благодаря сборникам гравюр с ее изображением получил известность в мире. Каждый год восхождение на Фудзияму совершают 200 тыс. чел., примерно 30% из них – иностранцы.

Другой пример культовой достопримечательности – жемчужина индийской архитектуры усыпальница Тадж-Махал. В истории этого шедевра тесно переплелись факты и романтическая легенда о любви, застывшая в белоснежном мраморе.

«Визитной карточкой» Франции является Эйфелева башня. Интересен факт метаморфозы ее образа в общественном сознании: от символа новейших достижений техники XIX в. к презрительным «неуклюжему скелету» и «гигантской дымовой трубе» и, наконец, восхитительной «железной даме». История этой архитектурной достопримечательности пестрит яркими подробностями, курьезными случаями и даже аферами, когда она дважды была продана на металлолом. Эйфелева башня является самой посещаемой платной достопримечательностью в мире (7 млн посетителей в год, из которых 75% иностранцы). Со времени открытия в 1889 г. она приняла 250 млн чел 9.

С самым известным музеем России – Эрмитажем – также связано немало легенд и мифов. Часть их касается потайных подземных ходов, ведущих к другим зданиями Санкт-Петербурга, а также всевозможных потайных дверей и коридоров внутри Эрмитажа и маленьких тайников-сейфов в стенах. Таинственный ореол существует вокруг некоторых музейных экспонатов, например, картины К. Малевича «Черный квадрат», источающей якобы «темную» энергию. Среди музейных сотрудников хо- дят разные слухи о призраках Эрмитажа. Но настоящей легендой эрмитажной жизни и ее неотъемлемой частью стали коты, которых сотрудники музея ласково называют «эрмики». По признанию директора музея М.Б. Пиотровского, «у нас интервью и съемки по поводу котов не реже, чем про Рембрандта» 10. Ежегодно весной Государственный Эрмитаж проводит праздник «День эрмитажного кота».

Для гармоничного развития туристской дестинации важно создавать наряду с культовыми достопримечательностями и так называемые флагманские, или ядер-ные аттракции (flagship attractions). Очевидно, что словосочетание «флагманская (ядерная) аттракция» не является научным понятием, а используется как метафора для подчеркивания масштаба объекта и его роли в качестве «фокальной точки» в дестинации. Такие аттракции формируют особо крупные потоки посетителей и имеют, как правило, международную известность. Они служат инструментом экономического роста и могут обеспечить ребрендинг туристских дестинаций. За рубежом типичными примерами флагманских аттракций могут служить Лондонский глаз (Великобритания), входящий в число крупнейших колес обозрения в мире, или музей Гуггенхейма в Бильбао (Испания), расположенный в одном из наиболее зрелищных в мире строений в стиле деконструктивизма с богатейшей коллекцией современного искусства.

Во Франции флагманской аттракцией является Евродиснейленд. С самого начала парижский Диснейленд задумывался как нечто большее, чем просто крупный тематический парк. Он рассматривался как один из полюсов роста Парижской агломерации в восточном направлении. Реализация проекта способствовала комплексному развитию территории. На ней было выделено несколько функциональных зон: туристская, торговая, деловая, жилая, зеленая, которые вместе образовали кла- стер. В результате усилий французского правительства совместно с корпорацией У. Диснея в предместье Парижа возникла не просто жилая зона, но подлинно новый город Марн-ла-Валль. В нем комфортно жить, работать и отдыхать. Это уникальный пример территориального проектирования в общеевропейском масштабе, охватывающий все стороны процесса от решения вопросов землепользования до модели сотрудничества бизнеса и государства. Парижский Диснейленд блестяще справился со сложнейшей задачей. Он не просто привлек туристов. Была сформирована среда для успешного ведения бизнеса, который становится все более требовательным не только к условиям труда, но и к окружающему городскому пространству. Парк способствовал оживлению предпринимательской деятельности и регионального развития, притоку инвестиций и росту численности населения, созданию рабочих мест и диверсификации местной экономики [2].

Ядерные аттракции не имеют исторической ценности и аутентичности. Они ориентированы на получение экономического эффекта. Для них характерна особая стратегия управления, рассчитанная на привлечение как можно большего числа посетителей. В отличие от них, культовые достопримечательности не обязательно относятся к числу наиболее посещаемых, но их наличие повышает имидж дестина-ции, что способствует привлечению в нее туристов. Ошибочно было бы думать, что между этими видами достопримечательностей проходит глубокий водораздел. Со временем флагманские аттракции могут переходить в категорию культовых, возможно движение и в обратном направлении под влиянием ряда факторов.

В России одним из наиболее успешных проектов в области регионального развития туризма и брендинга является проект «Великий Устюг – Родина Деда Мороза». Великий Устюг, основанный в 1147 г., относится к числу древнейших городов на Русском Севере. Он сохранил самобытный архитектурный облик. В городе насчитывается свыше 150 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, среди них такие шедевры каменного зодчества, как главный храмовый ансамбль города Соборное дворище XVII–XVIII вв., Михайло-Архангельский монастырь II пол. XVII в., самый ранний из сохранившихся памятников местной художественной школы и один из самых впечатляющих городских храмов Церковь Вознесения на Торгу (1648 г.) 11. Многие из них находятся в ведении Великоустюгского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Несмотря на то, что Великий Устюг входит в число российских городов, обладающих особо ценным культурным наследием, он до недавнего времени был обделен вниманием туристов. В 1998 г. туристский поток насчитывал лишь 3 тыс. прибытий. В городе работала одна турфирма. В обслуживании туристов было занято 50 человек 12. Из-за недостаточных объемов финансирования некоторые памятники истории и культуры города находились в неудовлетворительном состоянии.

Ситуация изменилась после появления в Великом Устюге флагманской аттракции – Вотчины Деда Мороза. К настоящему времени проект приобрел общероссийское значение, став важным элементом духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. С 1998 по 2014 г. объем туристского потока в Великоустюгский район увеличился в 74 раза. Великий Устюг постепенно трансформируется в международный центр культурно-познавательного, событийного, социального и делового туризма. Опыт Великого Устюга свидетельствует о том, что туризм может стать фактором социально-экономического прогресса на депрессивной территории. Благодаря ему создаются новые рабочие места, развиваются инфраструктура и коммуникации, оживает местное производство (подробнее см. [1]).

Принципы, механизмы и формы взаимодействия культуры и туризма. Вопрос о принципах взаимодействия культуры и туризма поднимается во многих научных работах ([5, 6] и др.) и документах ряда международных организаций – ЮНЕСКО, ЮНВТО, ОЭСР, Европейской комиссии по туризму, ATLAS и др. К основным международным принципам взаимодействия культуры и туризма относятся:

-

- непрерывность деятельности в области культуры;

-

- развитие социальной активности на местах, вовлеченность местного населения в туристские процессы;

-

- взаимодействие культуры и туризма на основе развития полноценной местной экономики;

-

- взаимоувязка деятельности в области культуры и туризма для получения «эффектов кластеризации»;

-

- институциональный потенциал, наличие организационных структур, обеспечивающих условия для взаимодействия культуры и туризма.

Таким образом, в международных принципах акцент сделан на локальном уровне: локальный контекст имеет первостепенное значение для эффективного взаимодействия культуры и туризма.

В России есть успешные примеры реализации этих принципов, правда, пока единичные. Наиболее яркий среди них – возрождение старинного купеческого села Вятское (Ярославская область) как туристской дестинации. Инвестиционный проект, служащий привлечению российских и иностранных туристов, поддержке интереса к богатой истории и культуре среднерусского села, возрождению традиций и промыслов Ярославской земли, был разработан и реализуется благодаря частной инициативе. На средства ярославского бизнесмена и коллекционера О. Жарова были выкуплены и отреставрированы 30 памятников архитектуры, обустроено десять музеев, приведено в порядок пять источников, построена гостиница, ресторан, трудоустроено 100 местных жителей [3]. В 2015 г. историко-культурный комплекс «Село Вятское» – стал первым членом Ассоциации самых красивых деревень России.

Культура и туризм представляют собой сложные общественные феномены.

Для их эффективного взаимодействия необходимо создание специальных платформ и механизмов, основанных на партнерских отношениях среди широкого круга заинтересованных сторон. При этом важно, чтобы все участники процесса осознали значимость культуры не только для повышения туристской аттрактивности де-стинации, но значительно шире – для создания комфортной среды для жизни, работы и инвестирования.

Сложной проблемой является налаживание партнерских отношений между представителями сферы культуры, с одной стороны, и туризма – с другой. Ими движут разные, подчас противоречивые интересы: рыночные – общественные; получение прибыли – некоммерческие мотивы деятельности и т. д. Сектору культуры часто трудно понять прямые экономические выгоды от развития туризма, а в ряде случаев они действительно незначительны. Например, в Канаде в 1987–2002 гг. из каждого потраченного туристом доллара сектор развлечений (наряду с другими объектами досуга включает учреждения культуры) получал всего 0,06 доллара, тогда как средства размещения и питания – 0,16, а транспорт – 0,37 доллара 13.

Роль любой платформы состоит в посредничестве, в том, чтобы объединить стороны и выявить их общие интересы. Очевидно, что и учреждения культуры, и предприятия туристской индустрии заинтересованы в привлечении людей. Но если туристский бизнес в этом случае имеет в виду туристов и воспринимает их как потребителей турпродуктов или клиентов, то представители сферы культуры, например работники музеев, ориентированы прежде всего на местных жителей. Однако эти различия преодолеваются, если подходить к туристам как части культурной публики (рис. 2).

Партнерские отношения должны складываться не только между учреждениями культуры и туристским бизнес-сообществом, но в данном контексте охватывать всю систему «государство – бизнес – общество», превращаясь в социальное партнерство в са-

Рис. 2 – Пример вовлечения культурного наследия в сферу туризма (фото А.Ю. Александровой)

мом широком его понимании. Например, партнерство регионов позволяет лучше раскрыть культурно-исторический потенциал территории и предложить туристам более яркие и насыщенные туристские программы. Государство и бизнес взаимодействуют для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Примером комплексных проектов с использованием государственно-частного партнерства в отечественном туризме является создание туристско-рекреационных кластеров, в том числе путем более полного использования культурного наследия территории. Партнерство с местным населением и его заинтересованность в развитии туризма чрезвычайно важны, так как от его отношения не только к посетителям, но прежде всего к земле, на которой живут, зависят впечатления туристов от пребывания в дестинации.

Подробнее остановимся на проекте создания туристско-рекреационного кластера «Никола-Ленивец». В нем воплощены концепция устойчивого развития, принципы интеграции культуры и туризма в интересах регионального развития, а также заложен механизм государственно-частного партнерства. Кластер расположен в Калужской области в национальном парке «Угра» и на прилегающих к нему территориях. Его миссия сформулирована широко – «создать естественную среду для жизни, отдыха, работы и творчества в гармонии с природой» 14. Территория кластера делится на несколько тематических зон: «Арт-кластер «Звизжи»», «Творческие резиденции и мастерские», «Образовательный кластер», «Парк искусств», «Фестивальное пространство», «Ландшафтные эксперименты», «Ферма». Тематические зоны различаются концепциями и стратегиями развития, а также перечнями объектов туристской инфраструктуры. В границах кластера создается крупнейший в Европе Арт-Парк площадью свыше 600 га, который знакомит с ландшафтными инсталляциями известных российских и зарубежных авторов. Каждый год, начиная с 2006 г., в «Никола-Ленивце» проходит международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Реализация проекта стала возможна благодаря партнерскому взаимодействию государства и частных инвесторов. За время реализации проекта в 2013–18 гг. планируется вложить 1,5 млрд руб., из них 20,5% – из федерального и областного бюджетов, и 79,5% – из внебюджетных источников. В планах развития туристско-рекреационного кластера увеличение туристского потока с 30 тыс. чел. в 2012 г. до 421 тыс. в 2018 г., создание дополнительно 200 рабочих мест и доведение общего объема платных услуг до 282,7 млн руб. в 2018 г. Проект кластера «Никола-Ленивец», в конечном счете, нацелен на создание высоких стандартов качества жизни на отдельно взятой территории. Это имеет ключевое значение для конкурентоспособности дестинации. При изучении ее аттрак-тивности важно обращать внимание не только на то, что мотивирует людей приезжать в регион, но также и на то, что заставляет их оставаться в нем.

Взаимодействие культуры и туризма осуществляется в разных формах. Большое число туристов привлекают проекты, сочетающие культурное наследие и событий- ные акции. С 2013 г. в России реализуется проект «Национальный календарь событий». На портале календарьсобытий.рф размещена информация о примерно 500 событиях во всех субъектах Российской Федерации. Портал позиционирован как социальная сеть, где пользователи могут формировать список избранных событий, добавлять комментарии, фото- и видеоматериалы, делиться информацией с друзьями и т. д. В 2015 г. в России была учреждена Национальная премия в области событийного туризма «Russian Event Award».

Во многих городах России пользуется популярностью ежегодный проект «Ночь музеев», в котором участвуют разные учреждения культуры. Только раз в году они открываются для посещений в вечернее и ночное время. По аналогии с этим проектом проводятся другие ночные акции – «Ночь искусств», «Ночь музыки» и др.

Лучшим культурным событием года в российской столице неоднократно признавался Московский Международный фестиваль «Круг Света» 15, который проводится с 2011 г. В его рамках светодизайнеры и профессионалы в области 2D и 3D графики используют фасады известных зданий, памятников культуры и сооружений Москвы для мультимедийных и световых инсталляций.

Растет популярность исторических реконструкций, которые являются не только современной формой сохранения наследия, но и эффективным инструментом для привлечения туристских потоков. «Времена и эпохи» – самый крупный международный исторический фестиваль в России по числу зрителей и медиа-охвату. Начиная с 2011 г. он проходит в Москве на территории музея-заповедника «Коломенское» в непосредственной близости от церкви Вознесения Господня – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый год меняется эпоха, которой посвящен фестиваль, – от древности до современной истории России. Главными организаторами праздника являются Департамент национальной политики, межрегиональных связей и ту- ризма города Москвы и агентство исторических проектов «Ратоборцы». Совместно с пулом московских туроператоров был сформирован специальный туристский продукт с посещением фестиваля, что способствовало его превращению в масштабное туристское и культурно-массовое событие. Если в 2011 г. фестиваль посетило около 50 тыс. чел., то в 2015 г. в нем приняли участие уже 300 тыс. чел., в том числе 20 тыс. иностранных туристов 16.

Достижения Москвы в области сохранения культурного наследия и развития туризма в 2015 г. были отмечены престижной премией «Золотое яблоко», которая ежегодно присуждается FIJET – Международной федерацией журналистов и писателей, освещающих вопросы туризма.

Государственная политика в области культурно-познавательного туризма в России. Постепенное сближение культуры и туризма, способствующее росту привлекательности стран и регионов, приводит к изменениям в структурах управления на национальном и региональном уровнях. Растет число стран мира (в настоящее время их около 25) , в которых культура и туризм находятся в ведении единого органа управления, например, министерства. В этом тренде находится и Россия. Проведение государственной политики, нормативное правовое регулирование, оказание государственных услуг и управление государственным имуществом в сфере туризма Российской Федерации возложено на федеральный орган исполнительной власти – Министерство культуры Российской Федерации. В структуру Минкультуры России входит Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

Государственная политика в сфере туризма в России сложилась не сразу. Первым шагом на пути ее формирования стало принятие Закона об особых экономических зонах. Появился новый тип территорий – особые экономические зоны туристско-рекреационного типа с особым порядком применения льгот в отношении резидентов.

Второй шаг был связан с принятием Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», предусматривающей создание новых и реконструкцию старых объектов инфраструктуры в туристско-рекреационных кластерах. Эта современная инфраструктура рассчитана на прием туристов с рекреационными, культурно-познавательными целями, а также на обслуживание автотуристских потоков 17. Таким образом, в регионах появились точки роста в сфере туризма.

Очередной шаг в государственной поддержке развития туризма в стране заключается в разработке комплекса мер по увязыванию точек роста между собой. Для этого были созданы Национальный туристический портал 18, сеть туристско-информационных центров, система туристской навигации.

Стратегическим направлением развития внутреннего и въездного туризма стал переход от точек роста к магистралям – туристским маршрутам. В целях популяризации культурного наследия и памятных мест, связанных с историей Российского государства, Минкультуры России ведет работу по проектированию глобальных межрегиональных туристских маршрутов – таких, как «Великий шелковый путь» (Северо-Кавказский, Южный федеральные округа), «Великий чайный путь» (Сибирский федеральный округ), «Русские усадьбы» (Центральный федеральный округ), «Серебряное ожерелье» (Северо-Западный федеральный округ), «Узоры городов России» (Центральный, Северо-Западный, Приволжский федеральные округа), «Красный маршрут» (Приволжский федеральный округ), «Восточное кольцо России» (Дальневосточный и Сибирский федеральные округа). В настоящее время оттачивается содержательная, культурнопознавательная часть проектов, составляется географическая карта туристских маршрутов. Реализация проектов способствует укреплению сотрудничества в сфере культуры и туризма.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по вопросу популяризации культурного наследия народов России и приобщения молодежи к истории и культуре, а также организации экскурсионных и туристских поездок учащихся образовательных учреждений, Минкультуры России реализует Национальную программу развития детского туризма. В 2014 г. программа включала шесть маршрутов культурно-познавательного туризма для детей и подростков по шести субъектам Российской Федерации, в том числе «Москва – Золотое кольцо», «Моя Россия: град Петров», «Ясная Поляна – детям» и «Петергоф – детям», «Сокровища древней Казани» и «Культура Крыма – детям». Всего было сформировано 770 детских групп, в которых приняло участие более 25 тыс. школьников из всех субъектов Российской Федерации 19.

Заключение. Тесная связь культуры и туризма – условие повышения аттрактив-ности и конкурентоспособности дестина-ций. Материальное и духовное культурное наследие играет важную роль в формировании аутентичного туристского продукта, сохранении его своеобразного национального колорита. Утрата связи с культурной средой приводит к разрушению местной идентичности дестинации. Туризм – ответно активен. Он вносит вклад в дело сохранения национального культурного наследия и развитие отечественной культуры. Он вовлекает население страны в культурные практики, раскрывающие творческий потенциал человека, воспитывающие любовь к родине и гражданскую ответственность. Таким образом, прочная связь между культурой и туризмом помогает дестинации стать более привлекательной для жизни, путешествий, работы и инвестирования.

Список литературы Туристский вектор в актуализации культурного наследия

- Александрова А.Ю., Владимиров Ю.Л. Особенности создания туристских кластеров в России (на примере Вологодской области)//Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. Т. 10, № 1. С. 47-57 DOI: 10.12737/17783

- Александрова А.Ю., Сединкина О.Н. Тематические парки мира. М.: КНОРУС, 2011. 207 с.

- Владыкина Т. Соло для часов с боем//Российская газета. 2016. № 78(6946) от 13.04.2016. С. 17.

- Исследование перспективных форм использования объектов культурного и природного наследия России в туристических и рекреационных целях, разработка рекомендаций по совершенствованию объектов для повышения их конкурентоспособности на глобальном рынке: Отчет о научно-исследовательской работе/Исп.: С.Ю. Житенёв, П.М. Шульгин, О.Е. Штеле, А.П. Соловьев, С.К. Губенко, И.Е. Кордюкевич. М.: РНИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва (Институт Наследия), 2013. 491 с.

- Cultural Tourism. Global and Local Perspectives/Ed. by G. Richards. N.Y.: Routledge, 2007. 372 p.

- Greffe X. at all. Local Economic and Employment Development. Paris: OECD, 2005. 198 p.