Туризм и нематериальное культурное наследие: карело-финский эпос «Калевала» как аттрактор в информационном поле дестинации

Автор: Колесникова Наталья Владимировнаa, Колесников Николай Геннадьевичб, Плотникова Виктория Сергеевна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Новые туристские центры

Статья в выпуске: 3 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию форм и принципов вовлечения объектов нематериального культурного наследия в процесс развития туризма на примере Республики Карелия. Представ- лены области проявления различных его форм согласно Конвенции ЮНЕСКО по защите нема- териального культурного наследия от 2003 г. На конкретных примерах изучены возможности использования нематериального культурного наследия в рамках организации различных видов туризма. Рассмотрен механизм вовлечения наследия в процесс оказания услуг на территории туристской дестинации согласно «стратегии Шахерезады» К. Салмона, состоящей из четырёх пунктов: 1) представление природного и культурного наследия через историю / легенду; 2) рас- сказ истории / легенды в определенное время; 3) оформление «посыла» туристской дестина- ции; 4) создание информационного поля в сети Интернет. Авторами статьи уточнен третий пункт и сформулирован как «создание культурных «якорей», которые бы «привязывали» легенду к конкретным местам и объектам, расположенным на территории». Вовлечение объектов нематериального культурного наследия в процесс организации турист- ских услуг рассмотрено на примере карело-финского эпоса «Калевала». Представлен опыт ис- пользования эпоса «Калевала» в туризме: разработка туристских маршрутов, создание и адап- тация легенд, развитие событийного и приключенческого туризма. Рассмотрена возможность применения адаптированной авторами «стратегии Шахерезады» на примере эпоса «Калевала». Как результат, предложена новая актуальная форма продвижения эпоса «Калевала» - проведе- ние ежегодной ролевой игры «Калевала. Невероятное приключение». Проект разработан сту- дентами и преподавателями кафедры туризма Петрозаводского государственного универси- тета и вошел в «Стратегию малых дел» Калевальского района Республики Карелия.

Экономика туризма, нематериальное культурное наследие, региональный туризм, эпос "калевала", республика карелия

Короткий адрес: https://sciup.org/140206487

IDR: 140206487 | УДК: 338.48 | DOI: 10.12737/21109

Текст научной статьи Туризм и нематериальное культурное наследие: карело-финский эпос «Калевала» как аттрактор в информационном поле дестинации

В условиях глобализации наблюдается тенденция к развитию международного туризма, несмотря на многие сдерживающие факторы политического и экономического характера. Многие отечественные и зарубежные исследователи [13, 15, 16 и др.] отмечают, что необходимым условием для международных туристов является возможность познания культуры дестинации в ее различных проявлениях, и получение уникального культурного опыта, что делает впечатление от поездки незабываемым. Проводником культуры туристской дести-нации являются объекты материального и нематериального культурного наследия территории. Такие объекты в современной литературе называют аттракторами [3, 10].

Согласно Конвенции ЮНЕСКО по защите нематериального культурного насле-дия2, принятой в 2003 г., различают 5 его

Таблица 1 – Возможности использования нематериального культурного наследия в туризме Table 1 – Possibilities of implementing the intangible cultural heritage in tourism

|

Вид, форма туризма |

Варианты использования нематериального наследия |

|

Культурноисторический |

Посещение памятных мест, связанных с различными событиями, демонстрация предметов быта, обрядов, ремесел |

|

Сельский |

Занятие традиционными промыслами как форма погружения в сельский образ жизни (сенокос, рыбалка, охота и т. д.) |

|

Событийный |

Проведение фестивалей, праздников на основе народного календаря, часовенные праздники, и др. |

|

Образовательный |

Мастер-классы по традиционным ремеслам, танцам, песням |

|

Религиозный |

Использование легенд о местных святых, верований жителей региона |

|

Военноисторический |

Проведение фестивалей, военных реконструкций, квестов на основе литературных произведений, легенд, исторических хроник, эпосов и других объектов нематериального наследия |

|

Лечебный |

Знакомство с традициями посещения бани (в т. ч. бани «по-черному»), траволечения |

|

Активный |

Организация активных квестов по мотивам объектов нематериального наследия |

|

Экологический |

Знакомство с традициями и верованиями, связанными с явлениями природы, растительным и животным миром, с миром неживой природы |

|

Гастрономический |

Знакомство с национальной кухней, мастер-классы по приготовлению традиционных блюд и напитков |

|

Свадебный |

Проведение свадебных обрядов с использованием элементов традиционной культуры (костюмы, музыка, песни, игры и т. п.) |

форм и областей проявления, каждая из которых успешно используется не только в формате культурно-познавательного или этнографического, но и в рамках других видов туризма (табл. 1).

Также к формам вовлечения нематериального наследия в процесс оказания туруслуг может считаться знакомство туристов с какой-либо формой нарративного повествования, основанного на исторической традиции устного народного творчества местности, связанной с дестинацией, или конкретным объектом туристского интереса. Такие повествования могут принимать форму мифов, легенд, былин, эпосов и др. В рамках настоящей работы для обозначения такого повествования мы будем использовать общепринятый термин «легенда». Несомненно, что легенды играют значительную роль в формировании привлекательных свойств туристской дести-нации [1, 9]. Культурный туризм основан на получении туристами определенного набора впечатлений, поэтому процессом получения впечатлений (в том числе и от туристских легенд) можно и необходимо управлять [14]. Кристиан Салмон предложил четыре условия вовлечения легенды в процесс оказания услуг на территории туристской дестинации, которые получили название «Стратегия Шахерезады» [12]:

-

1) репрезентация природного и культурного наследия через историю / повествование / рассказ / легенду, которая должна давать представление об уникальности территории, предлагать некую сюжетную линию;

-

2) изложение истории / легенды в определенное время, определяя темп и напряженность повествования на протяжении всей экскурсии / путешествия;

-

3) оформление «посыла» туристской де-стинации путем выделения туристских достопримечательностей в качестве основного фактора привлекательности для туристов;

-

4) создание информационного поля в сети Интернет, которое будет привлекать туристов и формировать рыночный сегмент.

По нашему мнению, в данной стратегии целесообразно уточнить третий пункт и сформулировать его как создание «культурных якорей», которые бы «привязывали» местную легенду или ее отдельные сюжетные эпизоды к конкретным местам и объектам, расположенным на территории туристской дестинации. В качестве «культурных якорей» могут выступать как природные (озеро, скала, дерево и т. п.), так и культурные (здание, инструмент и т. п.) объекты. Создание и определение таких «якорей» позволит визуализировать объект нематериального культурного наследия и сформировать более полное туристское впечатление о дестинации.

С методологической точки зрения предлагаемая концепция «культурных якорей» получает систематизацию и дополнитель-

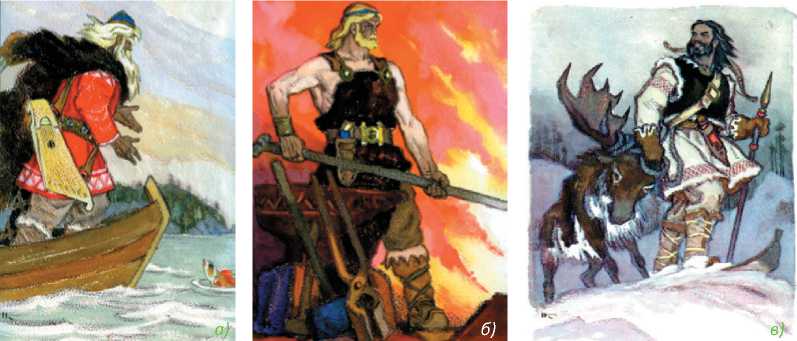

Рис. 1 – Элиас Лённрот (1802–84 гг.) – финский лингвист, фольклорист, собиратель и составитель карело-финского эпоса «Калевала»3

Fig. 1 – Elias Lönnrot (1802–84) – Finnish linguist, folklorist, collector and compiler of the Karelian-Finnish epic «Kalevala»

ное обоснование, если принять во внимание когнитивный аспект функционирования туристской дестинации [8]. Реальность и туристские легенды служат основой множества частных подходов к формированию привлекательных свойств дестинаций [1, 5]. В качестве примера, опираясь на изложенные выше замечания и предложения общего характера, рассмотрим более подробно роль карело-финского эпоса «Калевала» в развитии туризма в Республике Карелия.

На территории современной Республики Карелия издавна проживали представители разных народов: саамов, вепсов, карелов, русских. Неоднородный этнический состав населения, а также особенности исторического развития региона способствовали тому, что в современной культуре Карелии сохранились и развиваются различные пласты традиционной нематериальной культуры.

Визитной карточкой Республики Карелия с точки зрения нематериальной культуры по праву можно считать карелофинский эпос «Калевала», состоящий из 50 рун (эпических песен). Руны были собраны и впервые опубликованы в 1835 г. финским литературным деятелем, ученым и поэтом, врачом по основной профессии, Элиасом Лённротом (рис. 1). Впоследствии Э. Лённрот продолжил собирать «старин-

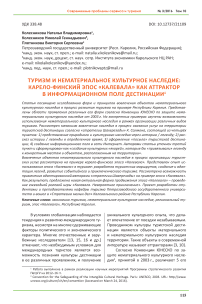

Рис. 2 – Герои эпоса «Калевала»: рунопевец Вяйнемёйнен (а), кузнец Илмаринен (б) и охотник Лемминкяйнен (в) (худ. Н. Кочергин, иллюстрации к изданию «Калевала» 1967 г. в. [4]) Fig. 2 – Heroes epic «Kalevala»: the rune singers Vyaynemёynen, smith Ilmarinen and Hunter Lemminkäinen (painter N. Kochergin, illustrations for the publication «Kalevala», 1967 [4])

3 Источник фото: (Дата обращения: 24 марта 2016 г.).

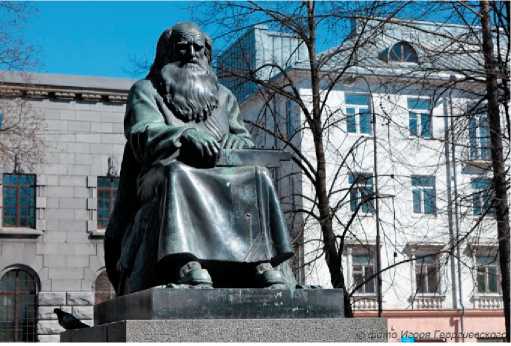

Рис. 3 – Памятник рунопевцам в г. Сортавала (фото И. Георгиевского)

Fig. 3 – Monument for rune singers in Sortavala (photo of I. Georgievsky)

Рис. 4 – Памятник рунопевцу М. Перттунену в д. Вокнаволок (фото авторов)

Fig. 4 – Monument for the rune singer M. Perttunenu in the village Voknavolok (authors’ photo)

ные карельские руны о древних временах финского народа», и в 1849 г. было выпущено в свет полное издание эпоса [11].

В основе «Калевалы» лежит легенда о сотворении мира: «Дева воды и воздуха Илматар, в чреве которой возник по воле ветра сын Вяйнемейнен, взмолилась к верховному богу Укко, чтобы он помог ей родить. Села теплая утка, отложила 7 яиц, яйца упали и разбились, из яйца возникла земля (низ яйца), из верха – небо, из желтка – солнце, из белка – луна» . Вяйнемейнен олицетворяет древний образ мифического бога, который все создает с помощью магических слов или рун: камни, лодку, сети, кантеле и пр. (рис. 2а). Еще один герой эпоса – кузнец Илмаринен, выковавший чудесную мельницу Сампо (рис. 2б). Руны об охотнике Лемминкяйне-не отражают охотничьи традиции народа (рис. 2в). Особое место в эпосе занимает история долгой и упорной борьбы народа солнечной страны Калевала с жителями Похьелы – края мрака и холода.

В честь эпоса «Калевала» в Карелии названы муниципальное образование Калевальский район и его районный центр п. Калевала (582 км от г. Петрозаводск). В г. Петрозаводск находится кинотеатр «Калевала». Ежегодная международная гонка на собачьих упряжках на короткие и средние дистанции, проводимая в Республике

Карелия в январе, носит название «По земле Сампо».

В Карелии находятся два известных памятника рунопевцам. Первый из них был установлен в 1935 г. в г. Сортавала в память о рунопевцах Приладожья. Авторами проекта выступили скульптор Алпо Сайло и архитектор Уно Вернер Улберг. Памятник выполнен в виде бронзового старца с кантеле на коленях, сидящего на подстеленной поверх огромного постамента из сердобольского гранита медвежьей шкуре. Прообразом сортавальского памятника «Рунопевец» стал простой карельский крестьянин, охотник и рунопевец Петри Шемейкка (рис. 3) [2].

Второй памятник расположен в д. Во-кнаволок Калевальского района. Рунопевческую деревню Вокнаволок посещал Э. Лённрот, когда собирал руны для эпоса. В этих краях проживала семья известных карельских рунопевцев Перттуненов. В честь одного из них, Мийхкали Пертту-нена, в 1991 г. установлен памятник, авторство которого принадлежит скульптору Алпо Сайло (рис. 4).

На сегодняшний день в Республике Карелия накоплен значительный опыт включения эпоса «Калевала» как объекта нематериального культурного наследия в процесс развития туризма в регионе. Рассмотрим его по основным направлениям.

-

1. Разработка культурных и этнографических туристских маршрутов. В 1930-е гг. в условиях возросшего интереса к калевальской рунопевческой традиции в соседней Финляндии появился популярнейший в то время туристский маршрут по рунопевческим деревням. У рунопевческого озера Толвоярви в 1929 г. была установлена памятная плита, надпись на которой гласила: «Странник, остановись! Духи лучших людей твоего племени взывают к тебе из прошлого!» [2]. Сегодня туры по рунопеческим деревням также присутствуют на туристском рынке Карелии. Карельские турфирмы предлагают отправиться в тур «По земле Калевалы» и познакомиться с историей создания эпоса «Калевала», традициями и обычаями северо-карельского народа. Программа тура включает в себя трансфер в п. Калевала, посещение этнографического музея рунопевцев, реликтовой сосны Лённрота, мыса Рунопев-цев, Священной рощи, 200-летнего дома карельского типа, исторического здания «Дом Моберга».

-

2. Создание легенд о туристских объектах. Одним из самых популярных карельских маршрутов является «Край карельский, край лесной», в программу которого входит восхождение на гору Сампо (около 50 км от г. Петрозаводска). Своим необычным названием гора обязана советско-финскому фильму «Сампо», который снимался в этих местах по мотивам эпоса «Калевала» в 1960-е гг. В эпосе Сампо – волшебная ручная мельница, источник изобилия и благополучия. Сампо намалывает столько хлеба, соли и золота, сколько пожелаешь. Она была наделена невиданной силой и проносила своему обладателю неслыханную удачу. Как сказано в «Калевале», Сампо выковал кузнец Илмаринен в качестве свадебного выкупа за дочь старухи Лоухи, хозяйки далекой северной страны Похъёлы. Похищение Сам-по из Похъёлы – центральный сюжет Калевалы: мудрый рунопевец Вяйнямёйнен отправляется в Похъёлу в сопровождении кузнеца Илмаринена и охотника Леммин-кяйнена, усыпляет её жителей и добывает Сампо. Он увозит Сампо на лодке, но пробуждающаяся хозяйка Похъёлы настигает

-

3. Включение эпоса «Калевала» в развитие событийного туризма . Международный день «Калевалы» ежегодно отмечается 28 февраля. В этот день в 1835 г. Элиас Леннрот подписал предисловие к созданной им «Калевале» и сдал в печать рукопись, которая затем вышла двумя книгами в 1835 и 1836 гг. С 20 по 29 февраля в Карелии проводится масштабная культурная акция «Дни Калевалы», целью которой является популяризация этнокультурного наследия Карелии как неотъемлемой части культурного достояния России. По территории всей Карелии в рамках Дней Калевалы проходят выставки, литературные чтения, концерты, спектакли, творческие мастер-классы, круглые столы и конференции. К сожалению, на сегодняшний день аудиторией данного события являются, в основном, местные жители. Также небольшой процент участников составляют жители Финляндии. Массовый туристский поток на Дни Калевалы в Карелии на сегодняшний день не сформирован [7].

-

4. Включение эпоса «Калевала» в развитие приключенческого туризма. Знакомство с культурным наследием территории может удачно сочетаться с различными активными формами туризма. Например, среди целевой аудитории школьников большой популярностью пользуются экскурсии-квесты на основе эпоса «Калевала». За определенное время участникам предлагается выполнить ряд заданий, получить руны-подсказки от героев «Калевалы», найти осколки разбитой чудо-мельницы Сам-по» и собрать ее заново.

-

5. Создание этнокультурного центра «KALEVALATALO». Этнокультурный центр «KALEVALATALO», расположенный в п. Калевала Республики Карелия, занимается всеми видами музейной деятельности, организует культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание, проводит этнографические экспедиции и исследовательские акции, занимается возрождением и популяризацией ремесел.

похитителей; во время борьбы чудесная мельница разбивается, обломки тонут в море (поэтому море, согласно народным верованиям, богаче, чем суша). Часть обломков, однако, прибивает к земле, где они благотворно влияют на урожай.

В целях привлечения дополнительного туристского потока (сформированного из молодежной целевой аудитории), необходимо предложить актуальные формы продвижения нематериального культурного наследия, в частности, эпоса «Калевала». Такой формой может стать, например, ежегодная ролевая игра «Калевала. Невероятное приключение». Её проект разработан студентами и преподавателями кафедры туризма Петрозаводского государственного университета и включён в «Стратегию малых дел» Калевальского района Республики Карелия. Проект представляет собой организацию ролевой игры живого действия по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Ролевая игра (игра живого действия) – коллективная творческая деятельность, вид современного искусства, в котором участники взаимодействуют друг с другом и окружающим миром4. Игры живого действия – это относительно новый вид активного отдыха. На сегодняшний день в Республике Карелия нет полевых ролевых игр живого действия, продвигающих культурное наследие народов Карелии. Мероприятие рассчитано на 3 дня: открытие (народные гуляния, конкурсы, кулинарные и творческие мастер-классы, ярмарка, продажа сувениров и других товаров местных производителей), непосредственно ролевая игра, и закрытие мероприятия, которое включает концерт местных коллективов. Место проведения – п. Калевала в Республике Карелия.

Организация ежегодной ролевой игры и сопутствующих мероприятий будет способствовать привлечению в Калевальский район туристов – непосредственных участников и зрителей игры, повышению узнаваемости карело-финского эпоса «Калевала», продвижению культурного наследия народов Карелии, в первую очередь в молодежной среде.

Представляется возможным проследить процесс вовлечения эпоса «Калевала» в ходе оказания туристских услуг согласно уточненной авторами «Стратегии Шахерезады».

-

1. Представление природного и культурного наследия через историю / легенду: г ерои «Калевалы» странствуют между двумя мифологическими странами – Калевалой и Похъёлой. Название «Калевала» Э. Леннрот позаимствовал из свадебной песни, где жених был родом из Калевалы. В слове «Калевала» суффикс «ла» означает местность, таким образом, Калевала – местность, где живет род Калева. В рунах и преданиях часто рассказывается о мифических великанах по имени Калева или о «сыновьях Калевы», которые могли передвигать скалы. Вероятно, Леннрот полагал, что Калева – это мифический образ первого поселенца на территории Финляндии, которая заселена была до этого саамами-лопарями, а все карелы и финны являются потомками Калевы [6].

-

2. Время рассказа истории / легенды: з начительный объем эпоса «Калевала» позволяет включать различные его отрывки на разных этапах экскурсии / тура применительно к различным объектам. Например, легенда о «сыновьях Калевы» уместно звучит в начале экскурсии, во время рассказа о заселении территории Карелии, а легенда о чудесной мельнице Сам-по – при посещении одноименной горы. Строки из эпоса «Всколыхнулися озера, горы медные дрожали, камни твердые трещали, со скалы скала валилась, раз-дроблялися утесы…» служат иллюстрацией для описания древних землетрясений в Карелии.

-

3. Создание культурных «якорей»: таковыми на территории Калевальского района, например, являются:

-

✓ этнографический «Музей Руно-певцев» – музей в п. Калевала, в котором представлена экспозиция, отражающая рунопевческую традицию данной территории. Экспозиция расположена в мемориальном доме народной сказительницы Марии Ремшу;

-

✓ реликтовая сосна Лённрота, под которой, согласно преданию, Э. Лённрот слушал калевальских рунопевцев (рис. 5);

-

✓ амбар крестьянина Яманена: в свой второй приезд в Калевалу (в то время – Ухта) в 1836 г. Э. Лённрот остановился на постой у крестьянина Яманена. Усадьба этого зажи-

-

Рис. 5 – Сосна Лённрота (фото Т. Бердашевой, 2015)5 Fig. 5 – Lönnrot Pine (photo of T. Berdasheva, 2015)

точного ухтинца не сохранилась, но амбар стоит до сих пор.

Дополнительно к вышеперечисленным, на территории Республики Карелия возможно организовать другие культурные «якоря», связанные с эпосом «Калевала», как природного происхождения, так и рукотворные.

Создание информационного поля в сети Интернет, которое будет при- влекать туристов и формировать рыночный сегмент. Информация об эпосе «Калевала» имеется на сайтах туристской тематики: а) этнокультурных центров Республики Карелия ; б) информационных туристских порталов (; в) сайтах туроператоров Республики Карелия.

Проблемы использования нематериального культурного наследия в процессе развития туризма в Карелии, с одной стороны, связаны с недостаточной узнаваемостью карело-финского эпоса «Калевала» за пределами Карелии, а с другой – слабым развитием событийного туризма в Карелии и Калевальском районе в частности. Мероприятия, которые проводятся в районе, посещают в основном местные жители, поток туристов очень мал. Осуществление предлагаемой концепции «культурных якорей» создаст новые возможности для продолжения логичного встраивания карело-финского эпоса «Калевала» в живую ткань современности.

В качестве вывода целесообразно отметить, что вовлечение объектов нематериального культурного наследия в процесс организации туризма оказывает влияние на развитие и продвижение туристкой дестинации, формирование уникального и востребованного туристского продукта, способного стать брендом территории и способствовать привлечению и росту туристского потока в регион.

Список литературы Туризм и нематериальное культурное наследие: карело-финский эпос «Калевала» как аттрактор в информационном поле дестинации

- Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Функциональное значение и место туристских легенд в формировании привлекательных свойств дестинаций//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2015. Т. 9. № 1. С. 52-60 DOI: 10.12737/7943

- Борисов И.В., Колесникова С.М. Памятник рунопевцам Приладожья//Региональный музей Северного Приладожья. URL: http://museum-sortavala.ru/public/67-historimonument (Дата обращения: 25 марта 2016 г).

- Григорьева Д.К. Зарубежный и российский опыт создания туристских продуктов, основанных на концептуальных туристско-рекреационных аттракторах: методические особенности//Петербургский экономический журнал. 2015. № 4. С. 91-97.

- Калевала. Карело-финский эпос/Пересказ для детей А. Любарской, рисунки Н. Кочергина. Петрозаводск: Карельское книжное изд-во, 1967. 164 с.

- Кирилина В.М., Колесникова Н.В., Колесников Н.Г. Санаторно-курортный и туристско-рекреационный комплексы региона: методологические аспекты эволюции//Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2016. № 93(3). С. 62-65. DOI: 10.17116/kurort2016362-65.

- Красавцева Н. «Калевала» -встреча эпох (интервью с Э. Г. Карху, д. филолог.н., автором книг и статей по истории финской литературы, фольклору и литературе Карелии, лауреатом Государственной премии КАССР)//Газета «Лицей». № 2 (февраль). 1995.

- Колесников Н.Г., Шевченко В.И., Колесникова Н.В. О стратегии развития событийного туризма в регионе//Актуальные задачи современной науки и образования: теоретические и прикладные аспекты: Сб. науч. трудов по материалам Междунар. научно-практич. конф. Смоленск: ООО «НОВАЛЕНСО», 2015. С. 174-175.

- Колесникова Н.В. Когнитивный аспект функционирования туристской дестинации//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 10-1. С. 174-175.

- Платонова Н.А., Вапнярская О.И. Построение рейтинга туристской привлекательности субъектов Российской Федерации как инструмент дифференциации развития туризма//Трансформация научных парадигм и коммуникативные практики в информационном социуме: Сб. науч. тр. Томск: Нац. Исслед. Томский политехнич. ун-т, 2012. С. 108-111.

- Севастьянова С.А., Масленникова К.В. Аттракторы как системообразующие факторы туризма//Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2007. № 5(18). С. 71-76.

- Элиас Лённрот: жизнь и творчество/Э.Г. Карху; Рос. Акад. наук, Карел. науч. центр, Ин-т яз., лит. и истории. Петрозаводск: Карелия, 1996. 237 с.

- Salmon K. Strategija Šeherezade. Beograd: Clio, 2011. 110 р.

- Cadima Ribeiro J., Vareiro L., Remoaldo P.C. The hosttourist interaction in a World Heritage site: the case of Guimaraes//China-USA Business Review. 2012. № 11(3). Pp. 283-297.

- Chen C.-F., Chen P.-C. Another look at the heritage tourism experience//Annals of Tourism Research. 2013. № 41. Pp. 215-243 DOI: 10.1016/j.annals.2012.12.007

- Ritchie J., Hudson S. Understanding and meeting the challenges of consumer/tourist experience research//International Journal of Tourism Research. 2009. № 11(2). Pp. 111-126 DOI: 10.1002/jtr.721

- Yankholmes A.K.B., Akyeampong O.A. Tourists’ perceptions of heritage tourism development in Danish-Osu, Ghana//International Journal of Tourism Research. 2010. № 12. Pp. 603-616 DOI: 10.1002/jtr.781