Туртасская стадия кремненакопления в Западной Сибири

Автор: Смирнов П.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (246), 2015 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы сведения о палеогеографической обстановке, существовавшей в Западной Сибири в верхнеолигоценовое время, с целью локализации зон, перспективных на кремнистые породы туртасской свиты. Значительное содержание биогенного рентгеноаморфного опала определяет широкие возможности использования этих пород для производства большой номенклатуры пеностекольных материалов.

Опал-кристобалитовые породы, кремнистые породы, западная сибирь, туртасская свита

Короткий адрес: https://sciup.org/149128657

IDR: 149128657

Текст научной статьи Туртасская стадия кремненакопления в Западной Сибири

В мезозойско-кайнозойском осадочном чехле Западно-Сибирской геосинеклизы традиционно выделяют три основные кремнистые формации: верхнеюрская — баженовский горизонт (киммеридж, ти-тон и берриас), верхнемеловая, или сенонская (березовская свита, ко-ньяк-сантон), и эоценовая (люлин-ворская: ирбитская и серовская) свиты [6]. В отложениях верхнего олигоцена (туртасская свита) также отмечаются толщи пород, обогащенные диатомовым материалом, представляющие научный интерес и имеющие практическую значимость.

Образование крупных толщ опал-кристобалитовых пород: диатомитов, опок и трепелов — напрямую связано с пышным расцветом диатомовой флоры в огромном юрско-палеогеновом морском седиментационном бассейне и морской трансгрессией, которая в этот период продолжает свое расширение и достигает максимальных размеров в конце эоцена.

В конце раннего эоцена происходит сокращение площади морского бассейна за счет активизации тек- тонических движений. Накопление диатомитов происходило ранее, когда глубина, освещенность, солевой состав, динамика водной среды ещё позволяли накапливаться диатомовым осадкам. Начало регрессии и существенное изменение солевого состава вод бассейна провоцируют вымирание диатомовых и радиолярий. В конце раннего эоцена накопление опал-кристобалитов завершается в связи с вымиранием диатомовой флоры.

Дальнейшее отступление моря превращает эту территорию в озерно-аллювиальную равнину — крупный бассейн континентального осадконакопления. Однако не уделяется должного внимания факту, что позднеолигоценовое время характеризовалось отрицательными тектоническими движениями в пределах низменности и стабилизацией в зоне складчатого обрамления [7]. Довольно интенсивное погружение способствовало частичному восстановлению морского режима осадконакопления. Стратиграфически это время соответствует туртасской свите верхнего олигоцена, которая характеризуется устойчивостью фа- циального состава в пределах всей Западной Сибири, присутствием глауконита, диатомовых водорослей, спикул губок, а также тонкой горизонтальной слоистостью пород [2]. Все это свидетельствует о формировании отложений туртасской стадии накопления кремнистого вещества в условиях озера-моря, в котором широкое развитие получила биота с кремниевыми панцирями. Преобладание в разрезе тонких и однородных глинистых разностей, выдержанный состав комплексов диатомей на обширной территории и незначительное присутствие среди них прибрежных видов подтверждают гипотезу о достаточно глубоком слабосолоноватом бассейне.

Туртасская свита (P3tr) выделена С. Б. Шацким на р. Туртас (приток Иртыша) и вскрыта скважинами под четвертичными отложениями на глубинах до 30 м [3]. Непосредственные выходы пород на поверхность наблюдаются в немногочисленных береговых уступах рек Кума, Тавда. Туртасская свита является состав-ной частью знаменского горизонта некрасовской серии и залегает несогласно на новомихайловской, кур- тамышской или тавдинской свитах, перекрывается с размывом миоценовыми отложениями. Отложения свиты представлены тонко переслаивающимися светло-серыми, зеленовато-серыми алевритистыми као-линит-гидрослюдистыми глинами и глинистыми алевролитами с подчиненными прослоями тонко- и мелкозернистых кварцевых, полевош-пат-кварцевых, часто слюдистых песков с повсеместным присутствием глауконита и растительного детрита. В большинстве разрезов в подошве свиты залегает базальный пласт светло-серых песков и алевритов мощностью 2—5 м. По положению в разрезе и богатым споро-пыльцевым комплексам хвойно-широколиственных лесов «тургайского» типа установлен позднеолигоценовый (хаттский) возраст свиты.

Почти повсеместное наличие в основании туртасской свиты песчаного базального горизонта указывает на значительный привнос обломочного материала на начальной стадии формирования отложений. Вероятно, это было связано с активизацией тектонических и эрозионных процессов в районах Восточного склона Среднего Урала, примыкавших к бассейну седиментации на рубеже среднего и верхнего олигоцена. Мощность тур-тасской свиты от 8 до 50 м.

К концу олигоцена в связи с активизацией в регионе положительных движений, туртасское озеро-море начинает распадаться на систему отдельных водоемов, в результате чего широкое развитие получают торфяные болота. Об этом свидетельствует угленосность и существенное обеднение комплекса диатомовых верхней части туртасской свиты [4]. В целом для всего бассейна устанавливается два литолого-фациальных комплекса осадков. Наиболее распространён комплекс озёрных глинистых пород (нижняя, безугольная, подсвита) и ограниченно развит аллювиальный комплекс мелкопесчаных и крупноалевритовых отложений (верхняя, угольная, под свита). Преобладание песчаных отложений на отдельных площадях развития туртасской свиты обусловлено обмелением озерного бассейна в конце оли-гоценовой стадии. Общее повыше -ние мощности песчаных пород фиксируется в западном направлении, их постепенное выклинивание — в направлении к Исеть-Тавдинскому междуречью [1].

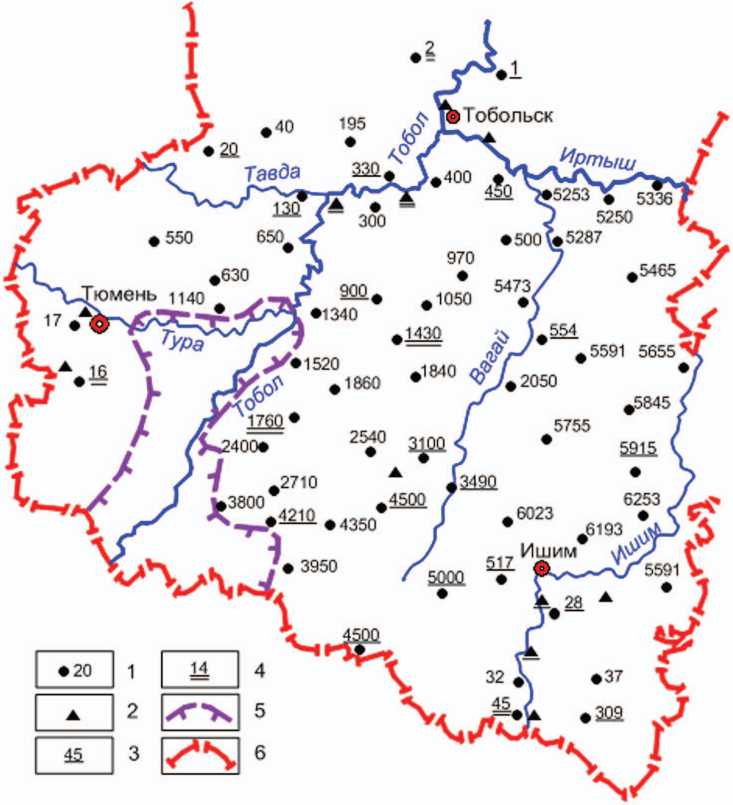

Рис. 1. Схема размещения опорного фактического материала по туртасской свите (по данным А. П. Астапова, Н. Б. Дрожащих): 1 — картировочные скважины, полностью вскрывшие отложения свиты; 2 — естественные обнажения; 3 — номера скважин и обнажений; 4 — номера скважин, по которым имеются данные минералогического анализа; 5 — зона отсутствия осадков; 6 — административные границы

Fig. 1. Map of location of reference material in Turtas formation (according to data of A. P. Astapov, N. B. Drozhashchikh): 1 — core drill wells, which completely drilled the sediments of the formation; 2 — natural exposures; 3 — numbers of wells and outcrops; 4 — number of wells, for which mineralogical data are available; 5 — sediment void zone; 6 — administrative boundaries

На этой же территории отложения туртасской свиты подверглись серьезной эрозии в четвертичное время при формировании террасового комплекса Тобола и его левых притоков. Как отмечал А. П. Астапов [1], наличие в комплексе пород разреза плохо отсортированных равнозернистых песков с гравием является признаком существования в районе постоянно перемещавшихся прибрежных озерных зон, что, по всей видимости, могло быть вызвано периодическими колебаниями территории на фоне её общего подъема.

В юго-западной части Тюменской области на территории современной долины р. Тобол отложения туртасской свиты подверглись серьезной эрозии в четвертичное время при формировании террасового комплекса Тобола и его левых притоков (см. рисунок), что было установ лено при опорном бурении на юге Тюменской области.

Породы туртасской свиты наряду с соответствующей их возрасту диатомовой флорой содержат в себе некоторое количество опалового и диатомового материала, переотложенного из палеогеновых и верхнемеловых комплексов пород. Диатомеям сопутствуют спикулы губок, часто в большом количестве. Переотложенные створки древних морских диатомей не имеют определенного стратиграфического положения и могут находиться в разных частях разреза туртасской свиты. Тем не менее в целом нижнетуртасская подсвита обогащена опаловым и диатомовым материалом в значительно большей мере, чем верхняя подсвита.

В соответствии с результатами многочисленных исследований, выполненных Н. В. Рубиной [4, 5]

Таблица 1

Комплексы диатомовой флоры туртасской свиты (по данным Н.В. Рубиной)

Table 1

Complexes of diatom flora of Turtas formation (according to N. V. Rubina)

|

Êомплеêс |

Видовой состав |

Площадь распространения |

Примечание |

|

I |

мелêие Melosira + переотложенные меловые и палеоценовые диатомеи и жãóтиêовые |

бассейны р. Сосьвы и р. Êазым |

отвечает оêраинным фациям тóртассêоãо бассейна |

|

II |

мелêие планêтонные Melosira praeislansica Jouse, M. praegranulata Jouse, M. praedistans Jouse |

повсеместно |

приóрочен ê песчано-алевритовым породам, чередóющимся с мóчнистыми алевритами, содержащими более боãатые êомплеêсы диатомей. Ассоциация наиболее óстойчива ê изменению химиêо-ãидродинамичесêих óсловий бассейна |

|

III |

Melosira Coscinodiscus Tetracyclus Eunotia |

бассейны р. Êонда, р. Ишим, р. Êазым, Нижнее и Широтное Приобье |

самый боãатый в биолоãичесêом отношении êомплеêс. Соответствóет светло-серым мóчнистым листоватым диатомовым ãлинистым алевритам и алевролитовым диатомовым ãлинам нижнетóртассêой подсвиты |

|

IV |

Melosira Atlymica Rubina + Coscinodiscus lobatus Rubina in litt., Melosira undulate (Her). Ktz. |

повсеместно |

содержит множество эндемичных видов и трóдно сопоставим с известными древними êонтинентальными диатомовыми |

|

V |

Melosira

|

повсеместно |

или при её участии, отличительными чертами туртасского комплекса диатомовых является преобладание близкородственных разновидностей Melosira (в том числе Melosira praegnulata Jouse ) и последовательная смена в верхних слоях близкородственных видов Coscinodiscus . Более подробное изучение отложений туртасской свиты позволило Н. В. Рубиной систематизировать полученные ранее разрозненные данные и установить 5 комплексов диатомовой флоры, границы распространения которых проходят от бассейнов р. Сев. Сосьва и р. Конда на западе до г. Сургута на востоке и от бассейна р. Казым на севере и до среднего течения р. Ишим на юге.

По содержанию песчано-глинистого материала применительно к куртамышской и туртасской свитам А. П. Астапов с соавторами выделили крупные литофациальные зоны, которым соответствуют следующие типы разрезов (табл. 2).

В пределах юга Западной Сибири наиболее распространены алеврито-глинистые отложения IV типа (табл. 2) с 60—90 % алеврито-глинистой фракции. Очевидно, что приуроченные к литофациальным зонам внутренних более глубоководных районов туртасского озе-

Таблица 2

Классификация разрезов отложений континентального олигоцена (по данным А. П. Астапова)

Table 2

Classification of Oligocene continental sections (according to the A. P. Astapov)

|

Тип разреза |

Песчаная фраêция, % |

Алеврито-ãлинистая фраêция, % |

|

I |

>90 |

<10 |

|

II |

60—90 |

40—10 |

|

III |

40—60 |

60—40 |

|

IV |

10—40 |

90—60 |

|

V |

<10 |

>90 |

ра-моря алевролитовые диатомовые глины нижнетуртасской подсвиты, обогащенные комплексом диатомовой флоры III (табл. 1) и соответствующие IV и V литологическим типам разреза (табл. 2) с наименьшим содержанием песчаного материала, наиболее перспективны с точки зрения получения пеностекольных материалов.

Заключение

Подобные палеогеографические реконструкции приобретают важное практическое значение для локализации зон, перспективных на тот или иной вид нерудного сырья. Именно отложения туртасской свиты рассматриваются нами как некая «альтернатива» кремнистым отложениям эоцена. С одной стороны, оби лие терригенного материала делает такие породы непригодным сырьем для использования во многих отраслях, где себя хорошо зарекомендовали опал-кристобалитовые породы эоцена — в качестве фильтровальных материалов, гидравлических добавок к цементам и т. д. С другой стороны, значительное содержание обломков диатомей (до 10 %), сложенных рентгеноаморфным опалом, обеспечит активное взаимодействие со слабыми щелочами. Последнее является определяющим критерием применения этих пород для производства ряда пеностекольных материалов. Принимая во внимание тот факт, что под плиоцен-четвертичными отложениями Западной Сибири туртас-ская свита занимает самую большую площадь [5] и характеризуется мощностью до 30 м, можно утверждать, 9

что туртасские отложения обладают значительным ресурсным потенциалом.

Список литературы Туртасская стадия кремненакопления в Западной Сибири

- Астапов А. П. Геологическое строение южной части Тюменской области. Сводный отчёт Ишимской партии о результатах комплексных геолого-гидрогеологических съемочных работ масштаба 1:200 000, листы О-42-В и О-42-Г. Тюмень: ТТГУ, 1979. С. 296-297.

- Астапов А. П. Палеогеография палеогена и неогена юга Тюменской области в связи с оценкой перспектив территории на нерудное сырье. Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1979. С. 32.

- Бабушкин Л. А., Воронов В. Н. и др. Объяснительная записка. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Лист 0-42. Тобольск. СПб.: Картографическая карта ВСЕГЕИ, 2009. 300 с.

- Рубина Н. В. Комплексы диатомей в отложениях туртасской свиты Западно-Сибирской низменности // Ископаемые диатомовые водоросли СССР. 1973. С. 61-66.

- Рубина Н. В. Палеоальгологическое обоснование стратиграфии морских и континентальных палеогеновых и неогеновых отложений Западно-Сибирской низменности // Морской и континентальный палеоген Сибири. 1973. С. 87-96.

- Ушатинский И. Н. Состав и условия формирования кремнистых формаций Западно-Сибирской геосинеклизы // Опалиты Западной Сибири. Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1987. С. 39.

- Черепанов Ю. П. Геологическое строение Нижнего Прииртышья. Тюмень: ТГРЭ, 1983. С. 151.