Творчество художников-знаменщиков братьев Басовых (XVI-XVII вв.): к истории открытия произведений

Автор: Шерстобитова Екатерина Сергеевна

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 2 т.16, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается процесс введения в научный оборот и изучения памятников древнерусского книжно-рукописного искусства, относящихся к творчеству братьев Стефана, Федора и Гаврилы (по прозвищу Иван) Басовых. Систематизация информации об их произведениях необходима в связи с выявлением и изучением исторических сведений о жизни и творчестве этих художников-знаменщиков. Автором раскрываются этапы исследования каждой из известных на сегодняшний день книги, выполненной братьями Басовыми. Статья построена по хронологическому принципу открытия и дальнейшего изучения рукописей мастеров. Приводятся основные характеристики книг, сведения о времени и месте их создания, заказчиках, художественном облике, особенностях почерков братьев и др. - все то, что было выявлено учеными на протяжении длительного периода изучения рукописных памятников с середины XIX в. до настоящего времени. Обобщен опыт предыдущих исследований о творчестве мастеров, оценено его значение для дальнейшего изучения искусства братьев Басовых.

Древнерусское книжно-рукописное искусство, творчество художников-знаменщиков, стефан басов, федор басов, гаврила (иван) басов

Короткий адрес: https://sciup.org/147151105

IDR: 147151105 | УДК: 930.23 | DOI: 10.14529/ssh160214

Текст научной статьи Творчество художников-знаменщиков братьев Басовых (XVI-XVII вв.): к истории открытия произведений

В ходе изучения древнерусских рукописей учеными нередко выявляются сведения о создававших их мастерах. В конце ХХ — начале ХХI вв. особый интерес ряда исследователей древнерусской рукописной книги привлекло творчество книгописцев, художников-знаменщиков конца XVI — начала XVII вв. — братьев Стефана, Федора, Гаврилы (по прозвищу Иван) Басовых [см.: 70]. Главные сложности изучения их искусства связаны с атрибуцией исполненных ими рукописей и отсутствием документальной исторической информации об их жизни и творчестве.

Начало процесса накопления знаний о братьях Басовых можно отнести к середине ХIX в. Первые сведения о мастерах были разрозненными и краткими. Часто творчество художников не связывалось с книжно-рукописным искусством. Так, И. Е. Забелин в исследовании об иконописи 1850 г. назвал имя некого Ивана Басова, иконописца меньшей статьи [17, с. 12]. В 1873 г. о знаменщике Ивашке Сергееве Басове, упомянутом в писцовых книгах XVII в. и проживавшем в с. Климентьево близ Троице-Сергиева монастыря, писал иеромонах Арсений [3, с. 120]. В 1910 г. А. И. Успенский соотнес с именем мастера Басова «кормового» иконописца меньшей статьи, расписывающего в 1650 г. собор Рождества Богородицы в Саввино-Сторожевском монастыре [69, с. 21]. Однако в данной публикации мы проследим, как происходило открытие, введение в науку и изучение именно произведений их творчества — памятников книжно-рукописного искусства.

В 1842 г. о книге Пролог (март-август), переписанной в 1590 г. [52] по заказу Н. Г. Строганова Стефаном Басовым, который именовал себя «многогрешным Стефаном» в писцовой записи, упомянул А. Х. Востоков при описании рукописных раритетов «Румянцевского музеума» [25, с. 458—459]. Далее упоминание о рукописи появилось в 1923 г. [14, с. 186, 218]. Эту книгу в 1994 г. Н. А. Мудрова включила в составленный ею «Каталог сохранившихся книг именитых людей Строгановых» [22, с. 44], отметив, что рукопись исполнена московским писцом Стефаном, а одна из заставок включает изображение орла1. Более расширенную характеристику книги дала Т. В. Анисимова. Рассмотрев процесс творческого развития самого мастера и сопоставив Пролог с другими произведениями писца, исследователь, привела иллюстрации, отметила типичные для искусства Стефана киноварные заголовки, характерный для него мелкий каллиграфический почерк, а также увидела произошедшие изменения в манере мастера, выраженные обогащением письма «декоративными элементами и своеобразными лигатурами» [2, с. 598—599]. Н. П. Парфентьев уточнил дату создания рукописи (1589—1590 гг.), указал на исполнение отдельных заставок братом Стефана Федором и обратил внимание на то, что этой книгой впервые устанавливается факт связи обоих братьев с Н. Г. Строгановым с конца 1580-х гг. [29, с. 116].

В 1880-е гг. из описания рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии, стало известно о создании книг Гаврилой Басовым по заказу келаря Александра Булатникова. В первой части этого труда [23, с. 166—167, 169] приведены памятники, которые впоследствии будет изучать Б. М. Клосс [19, с. 6—9]. По мнению ученого, одна из книг — Толкования Феофилакта Болгарского на Евангелия Матфея и Марка, переписанная рукой Кирилла Новгородца, имеет вкладную запись, исполненную почерком Гаврилы [56]. Исследователь отнес также мастеру письмо рукописи Толкование Феофилакта на Евангелие от Иоанна (при участии Кирилла Новгородца) [58]. Атрибуция памятников Б. М. Клосса была принята О. В. Панченко [26].

Во второй части описания рукописей Соловецкого монастыря, указаны сведения о двух книгах Пролога 1630—1631 гг., написанных, как считалось, одним мастером. Воспроизведены приписки из первого тома (на сентябрьскую половину года) [59] об истории создания книги: одна исполнена от лица жертвователя, другая принадлежит писцу, «смиренному диакону иноку Гурию», Гавриле Басову по прозвищу Иванка, потрудившемуся «в чернильном писании и в прочих» [24, с. 220—224]. Рукопись первого тома Пролога среди книг, выполненных по заказу Александра Булатникова, выделил впоследствии Б. М. Клосс, не сомневаясь, что ее написание и иллюстрирование принадлежат Гавриле Басову1 [19, с. 6—9]2 . Что касается второго тома Пролога (на мартовскую половину года) [60], то, по мнению ученого, иллюстрировал рукопись Гаврила, но написал — Кирилл Новгородец.

В описании рукописей Соловецкого монастыря [24, с. 287—289] представлена также книга, исполненная по заказу троицкого келаря Александра Булатникова, — роскошная рукопись « Житие и подвиги преп. Зосимы и Савватия соловецких » 1623 г. [57]. Гаврила Басов здесь выступил в качестве и писца, и художника. Позже книгу упомянули И. У. Будовниц [5, с. 26], затем Н. Н. Розов [62, с. 71—72]. Авторы сообщили, что Гаврила работал тогда в Троицком монастыре. В новом исследовании Н. Н. Розов, вновь обратившись к рукописи, предположил, что большинство иллюстраций в ней исполнено Гаврилой, «Иванкой Басовым», и, сравнив лицевую рукопись с вероятным оригиналом, указал в ней на яркость и обилие золота при совпадении контуров рисунков со списком конца XVI в. [61, с. 238—239]. Помнению Т. В. Анисимовой, украшения типичны для манеры мастера Гаврилы в отличие от изменяющегося почерка, но эта рукопись написана тем же крупным каллиграфическим полууставом, что и Евангелие, выполненное мастером ранее [1, с. 271—272]. Н. П. Парфентьев относит выполнение всех письменных работ, включая заголовки и надписи в миниатюрах, Гавриле. Исследователь также полагает, что мастером созданы заставки и украшения на полях (хотя имеются не совсем характерные для творчества Гаврилы чернофонные заставки), а миниатюры исполнены «живописцами» по рисункам «царского знаменщика», имя которого, к сожалению, не указано в послесловии к рукописи. Изучив особенности художественного мастерства братьев, исследователь считает, что столь высокий уровень создания миниатюр мог бы принадлежать Федору Басову, однако в этом случае Стефан обязательно засвидетельствовал бы участие брата в работе над книгой [30, с. 38].

С 20-х гг. ХХ в. появляются исследования, в которых отражается интерес к орнаментальному убранству рукописных книг, созданных при участии Федора Басова. Среди них — Книгописный подлинник («Азбука») 1604 г. [67] и Ирмологий («Ирмолой») певческий 1590-х гг. [15].

Первая из рукописей впервые упоминается в 1928 г. Е. Ф. Карским под названиями «Азбука, или образцы заставок, старообрядческого Волковского молитвенного дома» и датируется 1605 г. [18, с. 182, 454, 455]. Среди ее авторов, указанных в записях на листах рукописи, — «многогрешный раб Федор Сергеев сын Басова» и некий Варлук. Е. Ф. Карским отмечено многообразие в ней образцов для письма и украшений и воспроизведены две страницы рукописи. В дальнейшем на уникальную книгу как «первоклассный памятник русского искусства» обратил внимание А. А. Введенский, назвавший ее «Каллиграфическим подлинником» [6, с. 186, 214]. Однако, исходя из состава и содержания рукописи, Н. П. и Н. В. Парфентьевы предложили принятое в дальнейшем исследователями название произведения — Книгописный подлинник [32, с. 37—38]. Рукопись как «Азбука» и «Каллиграфический подлинник» вошла в «Каталог» Н. А. Мудровой [22, с. 52]. Отдельное исследование Книгописного подлинника, его научное описание затем предпринял Г. В. Маркелов [21]. Позже рукопись упоминалась в новых исследованиях Н. П. Парфентьева и была учтена Т. В. Анисимовой в процессе изучения творчества Басовых и выявления книг, созданных при участии братьев.

Следующая книга, Ирмологий певческий , рассматривалась рядом ученых, отмечавших достоинства ее художественного оформления. Впервые в 1947 г. на рукопись обратил внимание Н. Г. Порфиридов, который отнес ее создание ко времени царя Федора Иоанновича (1584—1598) и предположил, что над сборником, состоявшим из 800 листов, вероятно, работал ни один мастер [33, с. 40—42]. А. Н. Свирин при рассмотрении рукописи акцентировал свое внимание на ее художественном облике. Описав растительные и животные орнаментальные мотивы, он полагал, что художник любил природу, он «создал целый «лес» разнообразных по форме деревьев из привычных ему растительных мотивов…, оживляя их зверями и птицами» [66, с. 131]. Далее рукопись изучалась Н. С. Серегиной, отнесшей ее создание к строгановской мастерской и предположившей, что писец книги написал также и Стихирарь [4] для Н. Г. Строганова [63, с. 204]. Исследователь Н. Н. Розов полагал, что Ирмологий — лишь первая часть большого певческого сборника, «свода важнейших для церковных певцов нотированных текстов», среди которых были и Октоих, и Обиход и другие «чины» православного богослужения [61, с. 227]. С точки зрения палеографии, истории написания и содержания книга была изучена Ф. В. Панченко, которая, как и Н. С. Серегина, увидела сходство в ее исполнении со Стихирарем [27]. Авторство Федора Басова в выполнении украшений книги, мастера, работавшего некоторое время в строгановской книгописной мастерской, установил Н. П. Парфентьев [30, с. 42].

Изучение рукописного творчества Гаврилы (по прозвищу Ивана) Басова продолжилось исследованиями, где он фигурировал либо под настоящим именем, либо под своим прозвищем без атрибутирования ему рукописей как одному мастеру. Так, А. А. Сидоров отметил Евангелие [7], созданное

Иваном Басовым в 1593—1595 гг. [65, с. 158]. Т. В. Дианова на основе писцовой записи сообщила, что оно создавалось в Твери по заказу Ивана Григорьевича Репьева в его доме писцом Иваном Сергеевым сыном Басовым. Исследователь увидела сходство в «чуть грубоватой манере» этой и московской рукописи писца Гаврилы Басова [16, с. 327]. Т. В. Анисимова считала, что Евангелие было написано по заказу «князя И. Г. Репнина» [2, с. 606—607]. Однако Н. П. Парфентьев опроверг эту версию, аргументируя тем, что при написании имени заказчика писец обязательно бы указал его княжеский титул. Кроме того, представителя рода князей Репниных с таким именем исследователь не обнаружил [30, с. 23].

Т. В. Дианова, впервые задавшаяся вопросом о родстве Басовых, ввела в научный оборот рукопись Гаврилы Сергеева сына Басова — Псалтырь следованную 1586 г. [11], открыв историю ее бытования до начала XVII в. Исследователь также атрибутировала мастеру Сборник богослужебный 1580-х гг. [13] Она считала, что образцом для оформления рукописей послужил Апостол Ивана Федорова 1564 г. На основе изучения почерка и бумаги Дианова также предположила, что руке Гаврилы принадлежат оглавление на шести листах к Служебнику [8] и малая заставка здесь на л. 1 [16, с. 325]. Однако, по мнению Т. В. Анисимовой, рукописи Сборника1 и Служебника написаны типологически близким почерком, но не идентичным почерку Гаврилы Басова [2, с. 602]. В Псалтыри же Т. В. Анисимова обратила внимание на единственную в ней миниатюру2 и ее сходство с миниатюрой к Псалтыри 1586—1587 гг., созданной Стефаном Басовым. Исследователь, как и Т. В. Дианова, отметила близость почерков обоих мастеров [2, с. 601]. Н. П. Парфентьев, учитывая данное сходство, пришел к выводу, что, вероятно, Стефану принадлежали завершающий этап работы над книгой и характерное для него написание Послесловия на основе Послесловия Петра Мстиславца к Евангелию 1575 г. [29, с. 113].

Общие черты с искусством Гаврилы в творчестве писца «многогрешного» Стефана Т. В. Дианова обнаружила при изучении рукописи « Мерило праведное » 1586 г. [9] Она сообщила, что книга написана по заказу митрополита Дионисия в последний год его пребывания в Москве, и в рукописи нашли отражение развитые черты старопечатного орнамента [16, с. 323]. В дальнейшем Т. В. Анисимова, обращаясь к описанию книги, полностью воспроизвела «приписку» о времени и обстоятельствах её написания (л. 429—429 об.) [2, с. 595—596].

Особое место среди рукописей, созданных братьями Басовыми по заказам Строгановых, занимают певческие книги. Два Стихираря певческих 1590-х гг. [4, 55] изучались в разное время Н. С. Серегиной [63, с. 204; 64, с. 45—48], Н. В. Рамазановой [34], Ф. В. Панченко [27], Н. П. и Н. В. Па рфентьевыми [32]. Именно Н. П.

Парфентьев в дальнейшем предположил, что художественное оформление рукописей выполнили братья Басовы, работая в мастерской Н. Г. Строганова вместе с другими писцами, выполнявшими нотные, крюковые, тексты [29, с. 123]. Позже ученый уточнит свою гипотезу, отнеся выполнение украшений конкретно мастеру Федору [30, с. 42].

Еще об одной певческой книге « Праздники и Октоих певческие », написанной для А. С. Строганова около 1605—1606 гг. [12], сообщили Н. П. и Н. В. Парфентьевы [32, с. 55]. По мнению Н. П. Парфентьева, она была украшена Стефаном Басовым [30, с. 43].

Н. А. Мудрова, изучавшая книжную библиотеку Строгановых, внесла в каталог, помимо упомянутых Книгописного подлинника и Пролога (март—август), еще одну рукопись — Торжественник минейный начала 1590-х гг. [36], который был пока обозначен как анонимный [22, с. 49]. Письмо этой рукописи Т. В. Анисимовой атрибутирует Стефану Басову [2, с. 599], но исполнение заставок Н. П. Парфентьевым будет отнесено творчеству Федора [30, с. 30].

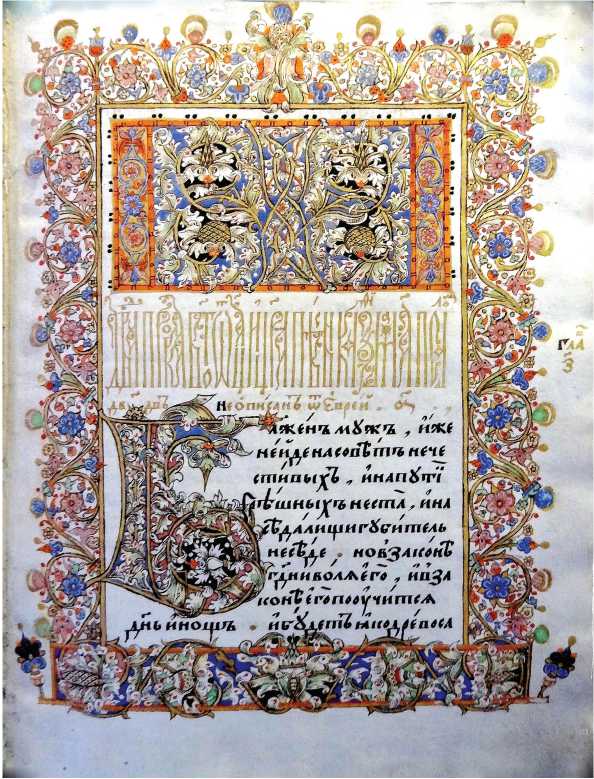

Псалтырь и Устав. Худ. Гаврила Басов (РГБ. Ф. 173. № 73. Л. 19)

В 1998 г. Б. М. Клосс, говоря о творчестве Гаврилы, указал на его участие в иллюстрировании не только упомянутого Пролога (март-август), но и книги Сказания Авраамия Палицына [37]. Автор опирался на результаты сравнения её с листами рукописей Сол. №175/175 (л. 18), Сол. №54/54 (л. 35) и др. [19, с. 6—9] . Заметим, что именно Б. М. Клоссом были введены в науку также и рукописи Псалтырь с восследованием 1618— 1619 гг. и Псалтырь с восследованием и Уставом 1620-х гг. [49; 48], атрибутированные им Кириллу

Новгородцу. О написании этих книг братьями Басовыми сообщила Т. В. Анисимова [1, с. 268, 272, 277]. Она обнаружила Опись Троице-Сергиева монастыря 1701 г., где указывалось о создании первой рукописи Иваном Басовым, второй — Федором совместно с Иваном. Упоминания об этих книгах встречаются и в описи 1723 г. В дальнейшем Б. М. Клосс также уточнит, что в 1619 г. (до 16 мая) Гаврила «на части листов рукописи Псалтырь МДА-137» помогал писцу Кириллу Новгородцу, а около 1623 г. с тем же писцом Гаврила и Федор переписали «огромнейший фолиант МДА-73 (на 1200 листах), включавший Псалтырь и Устав церковный» [20, с. 105].

Важный этап в выявлении новых книг, исполненных мастерами Басовыми, начался во многом благодаря исследованиям Т. В. Анисимовой. Автор назвала ранее неизвестную в публикациях рукопись Псалтырь с восследованием и Апостол 1586— 1587 гг. [39], обнаруженную в собрании Рукописного отдела РГБ. Известно, что книга написана Стефаном и украшена при участии Федора [2, с. 597—598]. По мнению Н. П. Парфентьева, брат Федор помогал Стефану и в письме книги [29, с. 115—116]. Исследователь сравнил исполнение заставок братьев и нашел в искусстве Федора «твердость руки в рисунке», «идеальный глазомер», «четкость и изящество в рисунке», «отсутствие ошибочных линий, исправлений», отметил совершенство его мастерства [30, с. 25—26].

Далее Т. В. Анисимова атрибутировала восемь книг Стефану, семь из которых ранее не были известны. Говоря о Минее служебной на январь [54], она изучила бумагу и филиграни, определила регион, «для которого рукопись была предназначена заказчиком», предположила, что книга могла быть написана по заказу Строгановых на рубеже XVI— XVII вв., возможно, в Московском Кремле. В дальнейшем Н. П. Парфентьев привлек исторические сведения и Опись библиотеки Н. Г. Строганова 1620 г., уточнил дату (1605 г.) и более обоснованно подтвердил место написания рукописи [29, с. 119].

При изучении Минеи служебной на апрель (1606) [41] Т. В. Анисимовой удалось просчитать скорость работы писца — 5—7 листов в день. На основе ее подсчетов сроков написания этой и других рукописей Н. П. Парфентьев опроверг предположение о работе братьев Басовых в мастерской Чудова монастыря, полагая, что масштабы работы на Н. Г. Строганова не позволяли им одновременно выполнять другие заказы [29, с. 120].

От следующей книги Псалтырь толковая в переводе Максима Грека сохранились том второй (кафизмы 6—10) 1602 г. и том четвертый (кафизмы 16—20) с библейскими песнями 1603—1604 гг. [40; 43] Т. В. Анисимовой отмечены художественные особенности рукописей. Позже Н. П. Парфентьев атрибутировал исполнение заставок мастеру Стефану [30, с. 32].

В книге Апостол толковый в переводе Максима Грека начала XVII в. [42] Т. В. Анисимова усмотрела сходство орнаментальных украшений рукописи с украшениями печатных книг, изданных Андроником Невежей и Анисимом Радишевским. С использованием других источников Н. П. Парфентьев поддер- жал эту точку зрения [29, с. 121; 30, с. 34].

При исследовании оставшихся двух книг — Часослова начала XVII в . [38] и Торжественника триодного начала XVII в. [35] Т. В. Анисимова сосредоточила внимание на их художественном облике и изучении эволюции почерков братьев-книгописцев.

Кроме книг, связанных с именем Стефана, Т. В. Анисимовой были выявлены также три рукописи, атрибутированные ею на основе сравнительного изучения почерков и бумаги Федору Басову: Архиерейский чиновник, около 1589 г. [13]; Минея служебная на сентябрь—ноябрь, начало 1590-х гг. [51]; Минея служебная на сентябрь-ноябрь (дополняющая предыдущую), 1592 г. [10] Автор высказала свое мнение о возможных заказчиках: первая книга, вероятно, принадлежала митрополиту или патриарху, две другие — Строгановым. Исходя из того, что первые две рукописи (согласно филиграням) исполнены на одной бумаге, Н. П. Парфентьев предположил, что Архиерейский чиновник также был написан по заказу Строгановых для подношения на поставление Ростовского митрополита Варлаама Рогова, в епархию которого входил Сольвычегодск, родовое гнездо промышленников [29, с. 116—117].

Т. В. Анисимова упомянула также о проданных Федором в Троице-Сергиевом монастыре рукописях, среди которых — Богородичник XVI в. [53] Запись о продаже исполнена самим Федором, начало рукописи выполнено «почерком, стилистически близким почеркам Федора Басова и Стефана» [2, с. 606]. Н. П. Парфентьев предположил обстоятельства продажи: возможно, Федор приезжал навестить Гаврилу в Троице-Сергиев монастырь в 1613 г. Ученый, изучив особенности письма и художественной орнаментики каждого из братьев, также уточнил, что лишь на первом, вероятно, замененном от ветхости, листе «типичная заставка старопечатного орнамента и текст» исполнены рукой Стефана [30, с. 35].

В своем новом исследовании Т. В. Анисимова вводит в науку еще шести книг, исполненных братьями Басовыми [1]. Рукопись Минея майская (1606) [46] атрибутирована Стефану. Две книги переписаны Федором — Триоди (службы праздничные) , около 1590 г. [44] и Триоди (службы воскресные) , около 1592 г. [45] Переписанное Гаврилой Евангелие тетр 1608 г. оказалось выставленным на аукционе Сотбис. Привлекая описи книг начала XVIII в., исследователь назвала еще одну созданную Гаврилой (Иваном) Басовым рукопись — Служебник с Требником начала XVII в., дописанный в начале 1620-х гг. [50] Однако она не обнаружила в рукописи Апокалипсис толковый с Житиями 1620— 1630-х гг. [47], приписываемом Гавриле в Описи 1723 г., письмо и художественные особенности украшений мастера.

Еще одну книгу, связанную с творчеством братьев — певческий Стихирарь 1619—1624 гг. [68], оформленный Гаврилой выявил Н. П. Парфентьев [28, с. 54]. Рукопись содержит произведения царя Ивана Грозного и написана мастером-распевщиком и руководителем хора Троице-Сергиевского монастыря, Логином Шишеловым1.

Итак, рассмотрение сложного и длительного процесса открытия и введения в науку рукописей художников-знаменщиков братьев Басовых позволяет воспроизвести общую картину основных этапов изучения их творчества. Сведения, почерпнутые из документальных свидетельств, оставленных братьями в Послесловиях, из писцовых записей или книжных описей, а также, что особенно важно, выраженные характерные черты профессионального искусства Стефана, Федора и Гаврилы (Ивана) Басовых позволяют исследователям выявлять новые произведения братьев и всесторонне изучать их. На основе накопленного материала важно также приступить к определению особенностей творчества каждого из мастеров, путей становления авторского своеобразия их произведений, раскрытия художественного таланта самих знаменщиков. В связи с этим необходимо провести искусствоведческий анализ орнаментики книг братьев Басовых для того, чтобы раскрыть истоки их творчества и определить индивидуальные особенности в искусстве каждого. Выявить заимствованные и авторские элементы нам представляется возможным с помощью элементноструктурного метода изучения орнаментики, который был предложен Н.П. Парфентьевым [30, с. 41] исходя из уже опробованного авторского метода структурного анализа произведений древнерусского искусства [см: 71]. Это направление исследования открывает дальнейшие перспективы для изучения творчества выдающихся мастеров-знаменщиков братьев Басовых.

Список литературы Творчество художников-знаменщиков братьев Басовых (XVI-XVII вв.): к истории открытия произведений

- Анисимова, Т. В. О новонайденных рукописях строгановских писцов братьев Басовых/Т. В. Анисимова//История библиотек. Исследования, материалы, документы: сб. науч. ст. РНБ. -Вып. 8. -СПб., 2010. -C. 264-277.

- Анисимова, Т. В. Рукописи московских писцов братьев Басовых (80-е годы XVI -начало XVII в.)/Т. В. Анисимова//От Средневековья к Новому времени: сб. ст. в честь О. А. Белобровой. -М., 2006. -С. 602.

- Арсений, иером. Исторические сведения об иконописании в Троицкой Сергиевой Лавре/Иероманах Арсений//Сборник на 1873 г., изданный Обществом древнерусского искусства при Московском публичном музее. -М., 1873.

- БРАН. Строг. № 44.

- Будовниц, И. У. Словарь русской, украинской, белорусской письменности и литературы до XVIII века/И. У. Будовниц; отв. ред. Д. С. Лихачев. -М.: Изд-во АН СССР, 1962.

- Введенский, А. А. Дом Строгановых в XVI-XVII вв./А. А. Введенский. -М.: Соц-эк. лит., 1962.

- ГИМ. Муз. № 3441.

- ГИМ. Син. № 268.

- ГИМ. Син. 524.

- ГИМ. Увар. 15.

- ГИМ. Щук. № 30.

- ГИМ. Щук. № 51.

- ГИМ. Щук. № 563.

- Государственный Румянцевский музей. I. Библиотека. -М., 1923. -С. 186, 218.

- ГРМ. Др. Гр. № 19.

- Дианова, Т. В. Старопечатный орнамент/Т. В. Дианова//Древнерусское искусство. -М., 1974. -С. 296-334.

- Забелин, И. Е. Материалы для истории русской иконописи/И. Е. Забелин. -1850. -С. 12.

- Карский, Е. Ф. Славянская кириллическая палеография/Е. Ф. Карский. -Л., 1928. -С. 182, 454, 455.

- Клосс, Б. М. Заметки по истории Троице-Сергиевой лавры XV-XVII вв./Б. М. Клосс//Труды по истории Троице-Сергиевой Лавры, СПМЗ. -1998. -С. 6-9.

- Клосс, Б. М. О происхождении названия «Россия»/Б. М. Клосс. -М., 2012. -152 с.

- Маркелов, Г. В. Книгописный подлинник Строгановых 1604 г./Г. В. Маркелов//Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ РАН. -Т. 54. -СПб., 2003. -С. 684-699.

- Мудрова, Н. А. Каталог сохранившихся книг именитых людей Строгановых/Н. А. Мудрова//Книжные собрания российской провинции: проблемы реконструкции. -Екатеринбург, 1994. -С. 33-74.

- Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии. -Ч. 1. -Казань, 1881.

- Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии. -Ч. 2. -Казань, 1885.

- Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музеума/сост. А. Х. Востоков. -СПб., 1842. -С. 458-459.

- Панченко, О. В. Из истории культурных связей Соловецкого и Троице-Сергиева монастырей в первой половине XVII в.: троицкий келарь Александр Булатников/О. В. Панченко//Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ РАН. -Т. 55. -СПб., 2004. -С. 488-507.

- Панченко, Ф. В. Стихирарь конца XVI в. из собрания С. Г. Строганова/Ф. В. Панченко//Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей БАН. -СПб., 2006. -С. 206-305.

- Парфентьев, Н. П. Музыкально-гимнографическое творчество царя Ивана Грозного/Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки, 2014. -Т. 14. -№ 1. -С. 51-59.

- Парфентьев, Н. П. О Строгановской мастерской книжно-рукописного искусства XVI-XVII вв./Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Социально-гуманитарные науки, 2008. -Вып. 10. -С. 100-141.

- Парфентьев, Н. П. Творчество книгописцев и художников-знаменщиков братьев Басовых (1580-1630-е гг.)/Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-уральского государственного университета, 2014. -Т. 14. -№ 3. -С. 23-48.

- Парфентьев, Н. П. О деятельности мастеров Троице-Сергиевского монастыря в области древнерусского музыкального искусства (на примере творчества Логина Шишелова)/Н. П. Парфентьев, Н. В. Парфентьева//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. -Челябинск: ЮУрГУ, 2013. -№ 1. -С. 92-103.

- Парфентьев, Н. П. Усольская (Строгановская) школа в русской музыке XVI-XVII вв./Н. П. Парфентьев, Н. В. Парфентьева. -Челябинск, 1993.

- Порфиридов, Н. Г. Новые памятники древнерусского книжного орнамента/Н. Г. Порфиридов//Сообщения Государственного Русского музея. -1947. -Вып. 2. -С. 40-42.

- Рамазанова, Н. В. Московское царство в церковно-певческом искусстве XVI-XVII вв./Н. В. Рамазанова. -СПб., 2004.

- РГАДА. Ф. 187. № 80.

- РГАДА. Ф.196. № 1109.

- РГБ. Рум. № 299.

- РГБ. Ф. 98. № 439.

- РГБ. Ф. 98. 453.

- РГБ. Ф. 98. № 523.

- РГБ. Ф. 98. № 530.

- РГБ. Ф. 98. № 574.

- РГБ. Ф. 98. № 575.

- РГБ. Ф. 98. № 712.

- РГБ. Ф.98. № 1114.

- РГБ. Ф. 98. № 2057.

- РГБ. Ф. 173. № 15.

- РГБ. Ф. 173. № 73.

- РГБ. Ф. 173. № 137.

- РГБ. Ф. 173. № 183.

- РГБ. Ф. 247. № 829.

- РГБ. Ф. 256. № 323.

- РГБ. Ф. 304. № 259.

- РГБ. Ф. 904. № 8.

- РНБ. Кир.-Бел. № 586/843.

- РНБ. Сол. № 162/162.

- РНБ. Сол. № 175.

- РНБ. Сол. № 166/166.

- РНБ. Сол. № 700/808.

- РНБ. Сол. № 704/812.

- Розов, Н. Н. Русские мастера рукописной книги (к 1000-летию русской книги)/Н. Н. Розов. -СПб., 1999. -272 с.

- Розов, Н. Н. Русская рукописная книга/Н. Н. Розов. -Л., 1971.

- Серёгина, Н. С. Певческие рукописи из книгописной мастерской Строгановых конца XVI -первой половины XVII в./Н. С. Серёгина//ПКНО, 1986. -Л.: Наука, 1987. -С. 204.

- Серёгина, Н. С. Об особенностях содержания и оформления певческих книг строгановского скриптория/Н. С. Серёгина//Проблемы изучения традиционной культуры Севера: (К 500-летию г. Сольвычегодска). -Сыктывкар, 1992. -С. 45-48.

- Сидоров, А. А. Древнерусская книжная гравюра/А. А. Сидоров. -М., 1951. -318 с.

- Свирин, А. Н. Искусство книги Древней Руси XI-XVII вв./А. Н. Свирин. -М.: Искусство, 1964.

- СПбОИИ. Ф. 115. № 160.

- Сергиев-Посадский музей-заповедник, № 274.

- Успенский, А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII века: словарь/А. И. Успенский. -М., 1910. -Т. 2. -С. 21.

- Шерстобитова, Е. С. Орнаментальное искусство художников-знаменщиков братьев Басовых (1580-е -1630-е гг.): к историографии проблемы/Е. С. Шерстобитова//Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. -2016. -Т. 16. -№ 1. -С. 103-109.

- Parfentjev N. P. On the Structural-Formula Method of Researching Ancient Russian Chants as Musical-Written Art/N. P. Parfentjev, N. V. Parfentjeva//Journal of Siberian Federal University. Humanities & social sciences, 2008. -V. 1 (3). -P. 384-389.