Творчество Элбэка Манзарова: преемственность традиций и авторский вклад в бурятское ювелирное искусство

Автор: Манзарова Э. Э.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 2 (34), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается творчество известного бурятского ювелира Элбэка Содномовича Манзарова (1948–2018), члена Союза художников России, заслуженного художника Республики Бурятия, хаслуженного работника культуры Российской Федерации и Республики Бурятия, члена Союза писателей России и Республики Бурятия в контексте сохранения и развития традиционного ювелирного искусства Бурятии. Анализируются основные этапы его творческого пути, а также особенности художественного стиля, выраженные в использовании традиционных материалов, техник и орнаментальных мотивов. Особое внимание уделяется анализу знаковых произведений мастера, хранящихся в музейных собраниях Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (г. Москва) и Национального музея Республики Бурятия (г. Улан-Удэ), и выявлению авторского вклада в сохранение и развитие бурятского ювелирного искусства.

Элбэк Манзаров, бурятское ювелирное искусство, традиция, преемственность, орнамент, чеканка, филигрань, гуу, народное искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/170209458

IDR: 170209458 | УДК: 739.2-051(571.54) | DOI: 10.31443/2541-8874-2025-2-34-61-68

Текст научной статьи Творчество Элбэка Манзарова: преемственность традиций и авторский вклад в бурятское ювелирное искусство

В настоящее время изучение творчества мастеров народных художественных промыслов приобретает особую актуальность. Это обусловлено необходимостью сохранения и трансляции культурного наследия этносов, выявления особенностей региональных художественных школ, прослеживания эволюции традиционных технологий и орнамента, а также определения роли личности художника в процессе культурной преемственности поколений. В этом контексте анализ творчества бурятского художника Элбэка Содномовича Манзарова (1948–2018) представляет значительный научный интерес, поскольку позволяет углубить понимание процессов трансформации традиционного искусства в условиях современной культуры, ее сложных переломных моментов. Его многогранное творчество, объединяющее ювелирное мастерство, литературную деятельность и педагогическую практику, является ценным источником для изучения механизмов сохранения и развития культурной идентичности.

Формирование Элбэка Содно-мовича как художника и ювелира следует рассматривать в контексте социокультурной ситуации, сложившейся в Бурятии во второй половине XX в. Его биография демонстрирует сложный путь от увлечения народной музыкой и педагогической деятельности к профессиональному занятию ювелирным искусством.

Э. С. Манзаров родился в с. Монды Тункинского района в 1948 г. В семье будущего ювелира почитались традиции народного творчества бурят. Музыкальные способности, проявившиеся в раннем возрасте, позволили ему самостоятельно освоить игру на баяне и хомусе , а работа учителем рисования, черчения, пения и физкультуры после окончания Кыренской средней школы способствовала развитию художественного вкуса и формированию педагогических навыков.

Однако решающим фактором в выборе профессии стало, вероятно, происхождение. Его отец, Ринчин Доржиевич Шарбунаев, был известен как искусный мастер резьбы по дереву, а в роду имелись дарханы и кузнецы. В бурятском обществе конца XIX – начала ХХ в. деятельность кузнеца-дархана у большинства родов носила наследственный характер, называвшийся дархан ут-ха . У таких родов человек, не имеющий кузнечной наследственности, не мог заниматься данным видом ремесла [5, с. 14]. По мнению Н. Б. Дашиевой, «у большей части бурятского сообщества кузнечная наследственность налагала обязанность на членов таких родов в каждом поколении заниматься данным видом ремесла и выполнять обряды почитания своих духов-предков» [Там же, с. 15]. Таким образом, Э. Манзаров стал продолжателем кузнечных традиций своего рода.

Переломным моментом в его творческой биографии стал переезд в 1976 г. в Улан-Удэ и обучение у мастера Александра Эрдынеева. Освоив азы ювелирного дела, Э. Ман-заров получил статус народного мастера-надомника художественнопроизводственных мастерских Союза художников Бурятии.

Важным фактором, оказавшим влияние на формирование профессиональной идентичности мастера, стала государственная политика в области культуры, направленная на поддержку и развитие народных художественных промыслов. Постановление ЦК КПСС от 17 февраля 1975 г. «О народных художественных промыслах» [8] послужило стимулом для активизации деятельности Союза художников Бурятии, возглавляемого Д.-Н. Д. Дугаровым. В результате его невероятных усилий, недалеко от г. Улан-Удэ был создан пос. Исток, где впервые народные умельцы из разных районов республики получили возможность жить и работать в благоприятных условиях [6].

Предоставление мастерской в поселке стало важным шагом в профессиональной карьере Э. С. Манза-рова, поскольку позволило ему сосредоточиться на творческой работе и обмениваться опытом с видными мастерами, такими как Б. Жамба-лов, Д. Гыбанов, Д. Эрдынеев, Б. Базаров, Б. Жагбаев, Б. Дармаев, В. Жигжитов, Н. Батуев, Б. Дам-биев, В. Бадмаева и др. Компактное проживание бурятских народных умельцев в пос. Исток способствовало возрождению, сохранению и передаче традиционных знаний и навыков в области народных промыслов.

Работа в художественно-производственных мастерских Союза художников БурАССР стала важным этапом в становлении Э. С. Манза-рова как профессионального ювелира. В этот период он освоил тонкости работы чеканщика, познакомился с традиционными технологиями обработки серебра и начал вырабатывать свой собственный художественный стиль.

Наиболее плодотворным периодом в творчестве Э. С. Манзарова стали 1970–1990-е, когда его работы активно экспонировались на многочисленных выставках в России и за рубежом, включая Японию, Индию, Францию и Монголию [10, с. 41]. Его произведения находятся в музейных собраниях Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, а также в частных галереях в России и за рубежом [7]. Именно в этот период он создал ряд знаковых произведений, таких как « Табан хушуун мал », « Гуу» «hиихэ», «Мундарга», «Тэнгэри », « Утренняя роса » и др., отражающих особенности бурятского ювелирного искусства и его уникальный авторский почерк.

В творчестве Элбэка Содномо-вича Манзарова органично сочетаются элементы традиционного бурятского ювелирного искусства и авторские находки, что позволяет говорить о его уникальном художественном стиле. Мастер использует традиционные материалы, такие как серебро, коралл, лазурит, нефрит и другие полудрагоценные камни, а также традиционные техники, в первую очередь филигрань, зернение и чеканку. Обладая рациональным мышлением, мастер выполнял все детали произведения подвижными, с использованием шарниров и цепочек.

Особое место в его творчестве занимает изготовление женских украшений, среди которых сложные височно-нагрудные, праздничные украшения, включающие амулет-ницы ( гуу ), височные украшения ( huux э) и другие элементы.

Нагрудные футляры ( гуу) играли важную роль в традиционной культуре бурят. Изначально они представляли собой серебряные коробочки, предназначенные для хранения культовых реликвий или молитвенных текстов, и носили сакральный характер. Серебряные гуу считались особенно ценными, в то время как представители менее состоятельных слоев населения носили ладанки из медного сплава или других неблагородных металлов. Форма, конструкция и декоративное оформление гу у варьировались в зависимости от этнотерриториальной группы бурят [9, с. 55]. Со временем гуу трансформировались в изящное нагрудное украшение, дополненное двумя-тремя ажурными пластинами из серебра [2, с. 74].

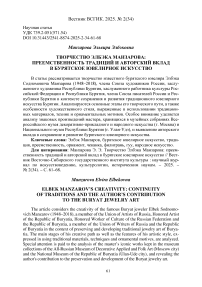

Анализ отдельных произведений Э. С. Манзарова позволяет выявить особенности его художественного стиля. Например, композиция «Табан хушуун мал», хранящаяся в фондах Национального музея Республики Бурятия, представляет собой многокомпонентное изделие, выполненное из серебра в техниках филиграни и чеканки (рис. 1). Изобразительные мотивы включают систему буддийских символов, стилизованные изображения облаков и гор, а также группу пяти видов домашнего скота, играющих важную роль в хозяйственной деятельности бурят. Центральная часть композиции - гуу, имеющая культовое значение, декорирована вставками из лазурита и коралла, что подчеркивает ее сакральный характер.

Рис. 1. Табан хушуун мал, 1980-е гг. Национальный музей Республики Бурятия

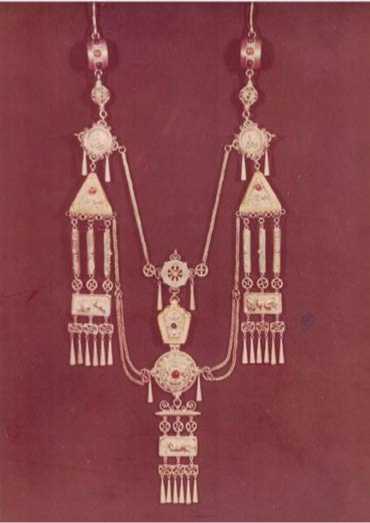

В другом произведении мастера - нагрудном украшении «Гуу» из коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства также прослеживаются характерные черты авторского стиля, такие как монументальность форм и объемов, подвижность деталей изделия [3] (рис. 2). Украшение выполнено из серебра и декорировано узорами с буддийской символикой, изображениями домашних животных и цветными камнями (кораллом и лазуритом). Оригинальность произведению придает использование в качестве основы для декора замши зеленого цвета с каймой из красной шерсти, что создает эффектный цветовой контраст и привносит элементы новизны в традиционное ювелирное искусство.

Рис. 2. Гуу, 1988 г., Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (г. Москва)

Необходимо отметить, что при изготовлении височно-нагрудных украшений мастер следует традициям в конструкции многосоставных украшений, придерживаясь классических канонов бурятского ювелирного искусства.

В творческом наследии Э. С. Манзарова также представлены мужские поясные украшения, бурятские ножи, медная пороховница, рог изобилия «Мундарга», инкрустированный мельхиором и кораллами, пиала «Мунгэн аяга» и деревянное корыто (тэбшэ) для зеленого чая с ножом. Эти произведения демонстрируют широкий спектр творческих интересов мастера и его стремление к сохранению и популяризации традиционных видов бурятского прикладного искусства.

Особое значение в творчестве Э. С. Манзарова приобретает орнамент. Мастер использует традиционные бурятские мотивы, такие как улзы (символ долголетия и благополучия), бараний рог (символ плодородия и богатства), растительные узоры, а также буддийские символы, имеющие глубокий сакральный смысл. Эти элементы не только украшают изделия, но и служат своеобразным «языком», отражающим мировоззрение бурятского народа, его ценности и представления о мире.

Как отмечает старший научный сотрудник Художественного музея им. Ц. Сампилова Ю. Г. Худугуева: «Одно из мужских поясных украшений – нож в ножнах с подвеской выполнен в классической бурятской традиции. Укрупненные формы декора, рельефная чеканка по серебру, орнаментальные мотивы улзы, бараний рог, растительные узоры образуют цельную законченную композицию. Деликатно вкраплены небольшие красные кораллы на рукоятке ножа. Другой небольшой нож, вынутый из ножен, привлекает экзотическими мотивами в виде змей и драконов, пружинисто опоясавших серебряный объем ножен. Подчеркнутая чистая прямая линия заостренного лезвия. Сочетание тонированного дерева и белого серебра усиливает эффект цветовых контрастов» [10, с. 41]. Эта цитата наглядно демонстрирует, как мастер умело сочетает традиционные элементы с авторским видением, создавая гармоничные и выразительные произведения.

В 1991 г. создана Всебурятская ассоциация развития культуры (ВАРК) с целью консолидации и духовного возрождения бурятского народа [4, с. 255]. Первым председателем ВАРК был избран Д.-Н. Д. Ду-гаров, который приступил «к воплощению проекта возрождения всех видов традиционного искусства…» [1, с. 346]. На базе лицея традиционных искусств народов Забайкалья (ВПУ) № 38 в с. Иволгинск, были открыты отделения чеканки (преподаватель Э. Манзаров), художественной резьбы по дереву (преподаватель Б. Энкеев), шитья национальной одежды» [Там же, с. 346]. За время работы в лицее Элбэк Манза-ров обучил ювелирному мастерству более 30 учеников. Таким образом, в 1990-х гг. проблема сохранения народного искусства решалась посредством привлечения к преподаванию народных мастеров, знатоков национальной культуры. Их педагогическая деятельность способствовала передаче знаний и опыта молодому поколению мастеров, обеспечивая преемственность традиций и непрерывность развития бурятского ювелирного искусства.

Элбэк Содномович Манзаров – выдающийся бурятский ювелир, художник и педагог, чье многогранное творчество является ярким примером преемственности традиций и авторского вклада в развитие народного искусства. Он сумел органично соединить традиционные элементы бурятского ювелирного искусства с современными художественными тенденциями, создав уникальный и узнаваемый стиль. Его произведения, хранящиеся в музейных собраниях и частных коллекциях, свидетельствуют о высоком профессиональном мастерстве, глубоком знании национальной культуры и искреннем стремлении к сохранению и популяризации культурного наследия бурят для будущих поколений. Дальнейшее изучение творческого наследия Э. С. Манзарова позволит более глубоко понять процессы трансформации традиционного искусства в условиях глобализации и выявить его роль в формировании культурной идентичности бурятского народа.

Творчество Э. С. Манзарова внесло существенный вклад в развитие бурятского ювелирного искусства, он один из немногих бурятских ювелиров, специализировавшихся на изготовлении гуу и hиих э. Мастер не только сохранил и развил традиционные техники и орнаментальные мотивы, но и привнес в свои работы новые элементы, отражающие современное видение мира.

Работы Э. С. Манзарова, представленные в музейных и частных коллекциях, демонстрируют высокий уровень мастерства и глубокое понимание культурных традиций, что делает его творчество важным элементом культурного наследия Бурятии. На его малой родине в с. Хойто-Гол Тункинского района в

Историко-этнографическом музее им. Б. Д. Ангархаева действует постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Э. Манзарова.