У истоков русской гимнографической поэзии: неизвестный кондак Святой Варваре

Автор: Серегина Н.С.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию традиции почитания в домонгольской Руси Варва.ры Илиопо.льской (Никомиди.йской (ум. 306) - христианской святой великомученицы, причастной к истории Руси, в связи с принесением мощей святой из Константинополя в Киев. Мощи были положены в Михайловском Златоверхом монастыре, построенном в 1108 г. В свете этих данных интересно наличие двух кондаков св. Варваре в Благовещенском кондакаре, второй из которых не известен. Наличие двух кондаков позволяет сделать предположение о существовании в древности местного празднования принесения мощей св. Варвары отечественного происхождения.

Святая варвара, кондак, гимнография, стихосложение, древнерусское певческое искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/170206262

IDR: 170206262 | УДК: 7.01

Текст научной статьи У истоков русской гимнографической поэзии: неизвестный кондак Святой Варваре

Варва´ра Илиопо´льская (Никомиди´йской (ум. 306) — христианская святая великомученица. В русской истории она появляется в связи с принесением мощей святой из Константинополя в Киев Варварой Комниной, дочерью византийского императора Алексея I, вышедшей около 1103 г. замуж за кн. Святополка Мстиславича. Мощи были положены в киевском Михайловском

Златоверхом монастыре (построенном в 1108 г.).1 Гипотеза о браке Святополка с Варварой, дочерью императора Алексея I Комнина, опровергается новейшими исследователями, которые считают Варвару Комнину вымышленным лицом2.

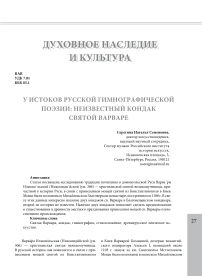

Как бы ни были интересны эти исторические перипетии сами по себе, для нас важен в первую очередь их художественный контекст. В свете этих данных интересно наличие двух кондаков св. Варваре в Благовещенском кондакаре. Они имеют заголовок: «Месяца декабря въ 4 святеи Варваре». Первый кондак: «Въ троицы благовѣрьно … вельгласьно въпиюще присно». (24 об.-л.25). 2-й кондак «Прехвальная и божествьная … богъ есть съ вами и никто же …» (л. 25–25 об.) (лист с окончанием кондака утрачен)3.

Наличие двух кондаков говорит о том, что и празднования было два, что позволяет предположить о возникновении местного празднования принесения мощей отечественной традиции, считающегося полулегендарным.

Уже в XII в. память св. Варвары отмечена более чем в ста русских месяцесловах4. В Сказании о Борисе и Глебе гибель Бориса по приказу брата сравнивается со смертью Варвары от руки отца5. Ее житие вошло в состав ВМЧ (Декабрь, дни 1–5. Стб. 101–104) [4]. Студийско-Алексиевский Типикон [3] предписывал на утрене чтение жития («мучения») Варвары, которое дошло в списках XIV в., но было известно уже в XI в.6

Житие — «Мучение Варвары» — переводной агиографический памятник, старшие спи- ски которого находятся в сборниках XIV–XV вв.7 Почитание св. Варвары было распространено в русской традиции в жанре церковной певческой службы и нашло разнообразный отклик в фольклоре.8

Стихиры cв. Варваре, по-видимому, так же переводные, содержатся в стихирарях минейных XII в.9, как и в минеях служебных, содержащих и кондак «Въ троици благовѣрьно …», (напр. РГАДА Ф. 381. Оп. 1. Ед.хр.96, л.15 — РГАДА Ф. 381. Оп. 1. Ед.хр.97, л. 11)

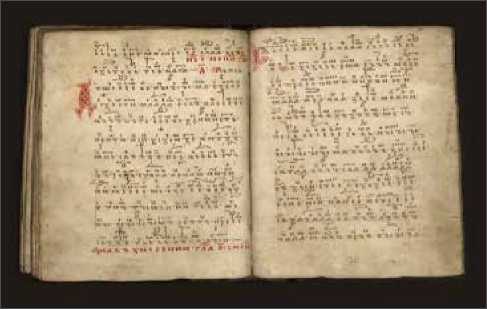

Служба Варваре на 4 декабря содержится в стихираре за декабрь-февраль РГБ Разумовского № 64 , входящем в комплект наиболее полных списков стихираря русской традиции (Раз. 64–66 и БАН Вятское 9). Здесь на л. 10 выписан заголовок: «мца того ж въ 4 день стыя великомученицы Варвары стая бѣ в лета / Е Ѱ Ч (5790) во царство Максимияне дуки Диоск о ра елли-на». А на л. 13 об. в уставном перечне упоминаются «два канон(а) с(вя)тей», что корреспондируется с двумя кондаками Благовещенского кондакаря.

В Благовещенском кондакаре на л. 24–25 на 4 декабря содержится два Кондака великомученице Варваре. Перый : «Въ Троици благо-вѣрьно…» –известен по рукописной традиции и по современной церковной практике. Второй не известен ни по научным публикациям, ни по древним и поздним источникам, отсутствует в служебных минеях московской печати XVII в. и в современных минеях.10

Второй кондак:

«ПрехвальNая и божьствьNая мученица Варваро.

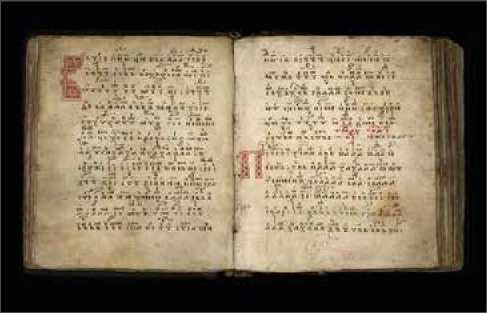

яко богоозареNъ стоя градъ утвьрже (л. 25 об.) Nъ Nа Nебесѣхъ показася твьрда и свѣтьла.

тѣмь и цѣсареви побѣды приNосиши божьствьNою благодатию въпиющи къ любащимъ та

[: «]Сватыи богъ есть съ вами и Nикто же / [на вы…»]11

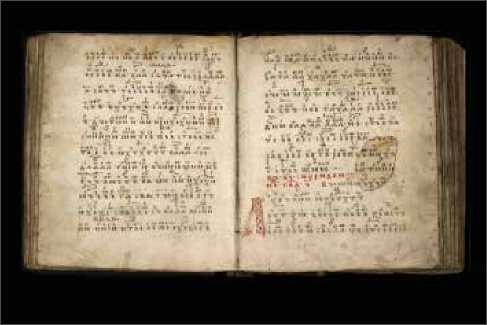

Кондак обрывается из-за утраты листа в рукописи, но фраза легко восстанавливается, она общеизвестна, звучит в других службах иконам Богородицы и в кондаке на Вознесение, из того же Кондакаря, по образцу которого (на подобен), что указано в заголовке, сложен наш кондак (л. 25 «т(о)му ж глас 6 под(обен) еже о нас»), имеет сходный финал: «… въпия къ любящимъ тя: «Азъ есмь с вами и никто же на вы!»» (70 об.): л. 69 об — 70 На вознесение глас 6 с(а)могл(а)с(ен)

Еже о нас съвьрши съмотрение.

и яже на земли съмѣше съ небесьными възнесеся въ славѣ Христе Боже.

никакоже ся отлучая но прѣбывая непрѣступьно. въпия къ любящимъ тя.

Азъ есмь съ вами и никто же на вы.

Песнопение, сложенное на подобен, да простят меня литургисты, ярче по звучанию, поэтике, образными тропами богаче и содержательнее своего образца. В нем сильна эмоция радостной приближенности к реалиям конкретного пространства истории и культуры своего времени.

Слова и образы стиха связаны между собой в символической метафорике христианства и с образным строем предшествующей Иларио-новской эпохи, эпохи исторического оптимизма, взращенного градостроительной и государственной деятельностью Ярослава Мудрого и митрополита Илариона.12

В кондаке Варвара сравнивается с градом, твердо и светло стоящим на небесах в божьем озарении — «богоозаренъ стоя градъ утвьрженъ на небесѣхъ» — тот град, за который на небесах стоит святая Варвара, ему же уподобляясь светло и твердо и его же ограждая с небес — «на небесѣхъ показася твьрда и свѣтьла» — «божьствьною благодатию».

Звучание образа Благодати, провозглашенной в середине XI века митрополитом Иларионом в «Слове о законе и благодати», непреложно заявляет о себе местоположением в точке золотого сечения этого образа в стихе — благодатью, приносящей государственного значения победы — « тѣмь и цѣсареви побѣды приносиши » — придает силу уверенности и уверования, возвещая новообращенному народу о любви и Божественной благодатной помощи — « въпиющи къ лю-б а щимъ тя »: « Святыи богъ есть съ вами и никто же на вы »!

Чеканная форма кондака и все его образы — твердого града, светлой и твердой его заступницы, образ победы и Благодати и прямая речь Божественного заступника — все с необычайной

Илл. 1. Благовещенский кондакарь. Л. 25

Илл. 2. Благовещенский кондакарь. Л. 25 об.

Илл. 3 Благовещенский кондакарь. Л. 69 об. — 70. Кондак на Вознесение силой и совершенством новой поэтической правды говорит об укорененности в насущные зовы новой обители святой Варвары.

Каждое слово кондака весомо и многозначно. Сам собой всплывает в памяти стих А.С. Пушкина:

«Тут каждый слог замечен и в чести, Тут каждый стих глядит себе героем А стихотворец… с кем же равен он?

Он Тамерлан иль сам Наполеон. …

(А.С. Пушкин. Домик в Коломне).

Стихотворец 12 века нам не известен. Но почувствовать силу его творения, дошедшего до нас через восемь веков, может всякий. Тем более, что это не просто стих, а кондак, торжественное песнопение, записанное кондакарными — не простыми, а витиеватыми невмами (большими ипо-стазами), о мелодическом значении которых мы пока можем только строить предположения и научные гипотезы. Но сам стих должен быть введен в современную культуру, поскольку своей актуальностью символизирует связь времен и непреходящие смыслы истории.

Список литературы У истоков русской гимнографической поэзии: неизвестный кондак Святой Варваре

- Бугаевский А.В., Жаворонков П.И., Жиленко И.В., Лукашевич А.А., Герасименко Н.В., «Варвара»// Православная энциклопедия, т. 6, с. 558–563.

- Великие минеи четьи /ВМЧ/ (Декабрь, дни 1–5. Стб. 101–104

- Лосева О.В. Русские месяцесловы XI-XIV веков / О.В. Лосева; Науч.-исслед. отд. Рукописей Рос. гос. б-ки. — Москва: Памятники ист. мысли, 2001. — 419 с. С. 217

- Минея декабрь: Издат. совет Русской Православной Церкви, 2002. 12 том. 2002. / Ч. 1. — 600; С. 144.

- Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. ревняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX-XII вв.; Автор А.В. Назаренко; Серия. Studia Historica / Рос. акад. наук. Ин-т всеобщ. истории; Москва: Яз. рус. культуры, 2001. 780 с. C. 576.

- Некрылова А.Ф. Святая Варвара в народной культуре // Традиция в фольклоре и литературе. СПб., 2000. С. 52–65;

- Славянский Минейный стихирарь (по рукописям XII–XIII вв.). Т. 1. Пузина М.А., Крысько В.Б. Тексты и комментарии. — М.: Издательский центр «Азбуковник», 2022. — 918 с. С. 243–249

- Творогов О.В. Житие Варвары (Древнерусские четьи сборники XII–XIV вв. // ТОДРЛ. 1990. Т. 44. С. 204

- Федотова М.А. Житие святой Варвары в Древней Руси // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 53. С. 76–89;

- ГИМ. Син. № 330. XII в. Л. 101 об.

- РГАДА Ф. 381. Оп. 1. Ед.хр.96. Минея служебная на декабрь, конец XII в. нотированная. Кондак «Въ троици благовѣрьно …» — л. 15 канон — л. 17 об.-24), нотация знаменная.

- РГАДА Ф. 381. Оп. 1. Ед.хр.97 Минея служебная на декабрь. XIII в., ненотированная, л. 11. тот же кондак («Въ троици благовѣрьно …»), 13–17 об. — канон).

- РГБ Разумовского №64. РНБ Благовещенский кондакарь h ttps://expositions.nlr.ru › ex_manus › kondakar