У истоков становления метода искусственного кровообращения в СССР. Памяти видных ученых-новаторов С.С. Брюхоненко (1890-1960) и Н.Н. Теребинского (1880-1959)

Автор: Моргошия Т.Ш., Сыроежин Н.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: История медицины

Статья в выпуске: 1 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлены основные даты жизни и творчества выдающихся советских ученых С.С. Брюхоненко и Н.Н. Теребинского. Описано их научное сотрудничество. Отмечено, что аппарат «Автожектор», созданный С.С. Брюхоненко (1924), послужил прототипом для всех последующих устройств искусственного кровообращения как отечественных, так и зарубежных, предназначенных для вмешательств на «открытом» сердце. Показано, что при внутрисердечных операциях использовали усовершенствованный «Автожектор» (ИК проводил С.И. Чечулин), которые с 1929 г. выполнял профессор Н.Н. Теребинский (в первых операциях вместе с С.С. Брюхоненко) в руководимой Сергеем Сергеевичем лаборатории Научноисследовательского химико-фармацевтического института (НИхФи) (1926-1935 гг.). Искусственное кровообращение при хирургических операциях на сердце, позволяющее устранить сложные пороки на «открытом» сердце под контролем зрения, начатое опытами С.С. Брюхоненко и Н.Н. Теребинского (1929), расширило возможности сердечно-сосудистой хирургии. Опыты с «изолированной головой» собаки, проведенные С.С. Брюхоненко и С.И. Чечулиным, имели важное прикладное значение для кардиохирургии итранспланталогии. Отмечено, что уникальные лабораторные исследования по ИК и создание первого прибора для осуществления искусственного кровообращения всего организма не только увековечили имя талантливого и гениального изобретателя Сергея Сергеевича, но и явились важными приоритетами СССР в мировой медицинской науке. Показано, что отечественные ученые С.С. Брюхоненко и Н.Н. Теребинский научно доказали возможность: 1-искусственной перфузии всего организма собаки, в частности головного мозга, оксигенированной кровью; 2-выполнения внутрисердечных операций под контролем зрения с применением искусственного кровообращения. Отмечено, что эксперименты Н.Н. Теребинского заложили основу для последующего изучения вопросов клинической кардиохирургии под контролем зрения с применением искусственного кровообращения.

Искусственное кровообращение, исторические аспекты, с.с. брюхоненко, н.н. теребинский, биография, автожектор, «изолированная голова» собаки, операции на сердце, клиническая смерть, оживление организма

Короткий адрес: https://sciup.org/140293875

IDR: 140293875

Текст научной статьи У истоков становления метода искусственного кровообращения в СССР. Памяти видных ученых-новаторов С.С. Брюхоненко (1890-1960) и Н.Н. Теребинского (1880-1959)

« Хирург, который попытался бы сделать операцию на сердце, потерял бы всякое уважение со стороны своих коллег ».

Теодор Бильрот (1829–1894)

Хорошо известно хирургам старшего поколения высказанное в 1883 г. мне- ние выдающимся австрийским ученым и клиницистом Теодором Бильротом по поводу операций на сердце, считавшего подобное вмешательство мифическим. И все же успехи мировой хирургии конца XIX столетия представлялись иначе. Первые результативные операции на сердце при ранениях, произведенные за период с 1896 по 1903 гг. как зарубежными, так и отечественными хирургами, потребовали экспериментальной разработки вмешательств на этом «запретном» органе.

Новаторскими работами И.П. Павлова о центробежных нервах сердца

(1883–1884), А.А. Кулябко (1904) — по оживлению изолированного сердца, показавшего чрезвычайную выносливость этого органа к травме, и работами Ф.А. Андреева (1913) о восстановлении деятельности сердца был заложен теоретический базис для вмешательства на сердце.

Большое количество экспериментальных работ было произведено в начале XX века с целью воспроизведения митрального стеноза и хирургического его устранения. Все исследователи были согласны с тем, что митральный порок может быть излечен резекцией сегмента митрального клапана и что за этим должна последовать некоторая степень недостаточности. Однако считалось, что недостаточность будет переноситься пациентами лучше, чем стеноз.

Так, например, большая экспериментальная работа была осуществлена в период 1907–1909 гг. в больнице Джонса Хопкинса (Балтимор, США) видными учеными: Кушингом, Бранчем, Мак-Калумом и др. Не менее интересные работы были проведены в Германии. Рудольф Геккер в 1907 г. также осуществил эксперименты на собаках, оперируя на «открытом» сердце. В 1912 г. Шепельман вызвал экспериментальный порок сердца рассечением хорд с помощью длинных ручных тенотомов, введенных через стенку желудочка. В 1914 г. Каррель и Тюффье опубликовали результаты своих многочисленных экспериментов по сердечной хирургии. Они осуществляли различные типы операций на клапанах, используя технику «сухого» сердца с предварительным пережатием вен [1].

Однако уже первые экспериментальные труды воочию показали, что операция на сердце вслепую опасна. Встал вопрос об изыскании путей и возможностей для манипуляций на этом органе под «контролем глаза». В 1922 г. эта задача была успешно решена Алленом и Грахемом, сконструировавшими кардиоскоп, с помощью которого они могли наблюдать митральный клапан и разрезать его створки.

Прогресс кардиохирургии стал возможен благодаря созданию и внедрению в клиническую практику метода искусственного кровообращения (ИК), позволяющего временно заменять функцию сердца и легких. Важно отметить, что аппарат «Автожектор», созданный С.С. Брюхоненко (1924), послужил прототипом для всех последующих устройств ИК как отечественных, так и зарубежных, предназначенных для вмешательств на открытом сердце [2; 3]. Нужно согласиться с мнением видного отечественного хирурга и одного из разработчиков кардиохирургии, академика Б.В. Петровского, который писал об «искусственном сердце», что «идея создания такого аппарата принадлежит советскому ученому С.С. Брюхоненко, осуществлена им и использована в эксперименте на собаках еще тридцать лет назад. Все остальные аппараты, сконструированные в разных странах за последние годы, по сути дела модернизация или видоизменения автожектора Брюхоненко» [2]. Приоритет советской науки в этом направлении был отмечен одним из основоположников хирургии сердца с помощью ИК за рубежом, автором аппарата для этой цели английским физиологом D.G. Melrouse (1960), который в статье, написанной им совместно с W.R. Probert, озоглавленной ими «Ранний русский аппарат сердца и легких», пишет, что «научный вклад, внесенный русским ученым С.С. Брю-хоненко по созданию аппарата искусственного сердца и легких для искусственного кровообращения, до сих пор не получил того признания, которое он заслуживает» [2].

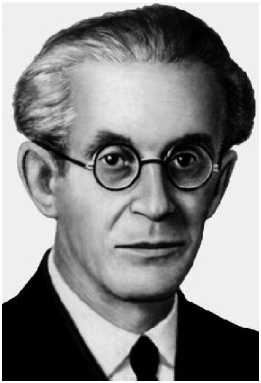

Для того чтобы пояснить значимость работ С.С. Брюхоненко (Рис. 1) в развитии отечественной кардиохирургии и медицины в целом, необходимо более пристально рассмотреть значение его исследований по отдельным проблемам. Прежде всего, необходимо обозначить роль С.С. Брюхоненко в изучении физиологических основ ИК и применении аппарата «сердце-лекгие» с точки зрения практической медицины.

В 2020 г. исполнилось 130 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти известного советского патофизиолога и талантливого изобретателя, доктора медицинских наук Сергея Сергеевича Брюхоненко. Ученый, широко известный как создатель метода ИК целого организма, родился 30 апреля 1890 г. в городе Козлове, ныне Мичуринске Тамбовской губернии в семье инженера-механика и электрика. В 1914 г. он успешно окончил полный курс медицинского факультета Московского университета. Сергей Сергеевич во время первой мировой войны был на фронте в качестве младшего врача полка [4]. Наблюдая там смерти от воздушной контузии и шока, он еще тогда впервые задумался об оживлении организма, искусственно восстанавливая работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Рис. 1. С.С. Брюхоненко.

После Октябрьского переворота возвратившийся с фронта в Москву Сергей Сергеевич работал по борьбе с эпидемиями санитарным врачом Сокольнического Совета рабочих депутатов. С 1919 по 1926 гг. С.С. Брюхоненко был ассистентом клиники частной патологии и терапии II МГУ, возглавлявшейся на тот момент видным профессором Ф.А. Андреевым в военном госпитале Лефортова [5; 6]. Там, занимаясь лечением тифозных и малярийных пациентов, С.С. Брюхо-ненко изучал причины лихорадочного состояния и механизмы терморегуляции организма; для задуманных опытов с этой целью он начал разрабатывать методику переживания изолированной головы, жизнь которой поддерживалась с помощью оригинального, им изобретенного аппарата ИК [5; 7; 8]. Он разработал (1924) и усовершенствовал совместно с С.И. Чечулиным первый в мире оригинальный автоматический аппарат ИК, названный «Автожектором». Это был первый аппарат, осуществлявший кровообращение по замкнутому кругу, вместо системы незамкнутой перфузии, применявшейся раньше. Заданное кровяное давление при этом «Автожектором» поддерживалось автоматически, что следует из названия аппарата (от слов автомат и инжектор — injector) [3]. Судя по протоколам опытов, работа «Искусственное кровообращение целого организма (собаки) с выключенным сердцем» была выполнена С.С. Брюхоненко в конце 1926 г. и в первой половине 1927 г. [9].

В работе, опубликованной в 1928 г., которая была посвящена созданию «Ав-тожектора», Сергей Сергеевич перечислил 12 его прототипов. Подобные аппараты с аналогичной целью появились в

мире еще в XIX веке. Предпринимались опыты по оживлению головы без туловища, но отсутствие противосвертывающих препаратов приводили к летальному исходу [5]. У С.С. Брюхоненко все получилось, и результат был грандиозным: его талант инженера, предложенный им оригинальный «самоподдерживавший ритм» «Автожектор» и изучаемые противосвертывающие препараты привели к успеху. Для обогащения кислородом крови вне организма были приспособлены раздуваемые мехом легкие другой собаки [5; 9]. С.С. Брюхоненко писал: «этот прибор предназначался первоначально для работ с изолированной головой собаки, предпринятых совместно с доктором С.И. Чечулиным» [9]. Аппарат ИК должен был, по замыслу автора, эффективно выполнять функции сердца. Как вспоминал он позднее, «вначале (1924) эта задача казалась неразрешимой, так как нагнетаемая аппаратом в организм кровь свертывалась и закупоривала сгустками и аппарат, и сосуды организма» [9]. Однако это весомое препятствие было быстро преодолено с помощью препарата германин (наганол), называемого также «Bayer-205». Жизнь изолированной головы и оживление собак из состояния смерти с помощью «Автожектора» были продемонстрированы на III Всесоюзном съезде физиологов в 1928 г. и на IV Всесоюзном съезде физиологов в 1930 г., в присутствии иностранных гостей, а также на XV Международном конгрессе физиологов в Москве в 1935 г. [10]. Особо следует отметить, что это были очень эффективные опыты, когда отделенная от тела и лежащая на блюде голова собаки в течение нескольких часов сохраняла ряд признаков жизни. Например, она могла моргать веками при раздражении роговицы, следила глазами при перемещении электрической лампочки, зрачки ее суживались при приближении света, уши настораживались при звонке, она выталкивала языком вату с кислотой, вложенную в рот, облизывала губы и делала попытки проглотить кусочек сыра. При раздражении слизистой оболочки носа она скалила зубы. Эти яркие опыты произвели глубокое впечатление не только на научную, но и на широкую общественность. Советский писатель Александр Беляев, познакомившись с Сергеем Сергеевичем, написал свой известный фантастический роман «Голова профессора Доуэля» (впервые опубликован в 1925 г.). Таким образом, А. Беляев впервые поставил нравственно-этические вопросы пересадки органов вооб- ще и туловища к голове, в частности. В настоящее время именно эти не решенные проблемы являются основным препятствием реализации идеи писателя в клинической практике [5]. По словам очевидцев, опыты на изолированной голове собаки были чрезвычайно яркие и сенсационные. Прекрасных результатов удалось добиться и при оживлении организма: с помощью ИК стало возможно возвращать к жизни собак через 10–20 минут и более после наступления клинической смерти благодаря гипотермии (охлаждение организма собаки извне льдом до +3 °С), а также с помощью ИК охлажденной кровью, разработанной в 1931 году С.С. Брюхоненко совместно с коллегой из его института Н.В. Пучковым [9]. Н.В. Пучков получал и холодовую остановку сердца у собак, а затем восстанавливал его работу, оживляя ИК теплой кровью с помощью «Автожекто-ра». Этот метод широко применялся в клинической практике у людей в 60–70-х гг. прошлого столетия.

Первая модель прибора для аэрации крови «Искусственные легкие» была создана в 1936 г., и тогда же были начаты опыты по применению этого аппарата для аэрации венозной крови во время оживления умершего организма при помощи «Автожектора». Первые две работы с кратким описанием прибора были опубликованы в 1937 г. (Труды Института экспериментальной физиологии и терапии, выпуск 1) и в 1939 г. (Физиологический журнал СССР, т. 27, №4) [8]. В дальнейшем (1937) С.С. Брюхоненко и В.Д. Янковский заменили их искусственными легкими — пенным аэратором (значительно усовершенствовали конструкцию прибора) и осуществили ИК в целом организме в опытах по оживлению его [11].

Напомним, что начиная с 1938 г. во всех последующих конструкциях прибора артеризированная кровь, до ее поступления в организм, пропускалась через мелкий сетчатый фильтр, благодаря чему работа прибора значительно улучшалось. В работе «К вопросу о групповой дифференциации крови у собак» (1937) С.С. Брюхоненко совместно с Ц.С. Левитаном придавал очень большое значение определению групповой совместимости крови донора и оживляемой собаки, полагая, что тяжелое клиническое течение послеоперационного периода у оживленных животных наблюдается, главным образом в тех случаях, когда кровь донора и реципиента не была совместима. Также при внутрисердечных операциях ис-

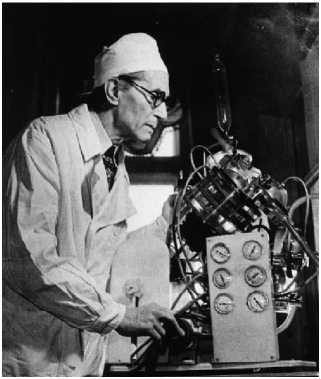

Рис. 2. С.С. Брюхоненко за авторским аппаратом ИК «СБ-3» (1958).

пользовали усовершенствованный «Ав-тожектор» (ИК проводил С.И. Чечулин), которые с 1929 г. выполнял знаменитый ученик и последователь П.И. Дьяконова профессор Н.Н. Теребинский (в первых операциях вместе с С.С. Брюхоненко) в руководимой Сергеем Сергеевичем лаборатории Научно-исследовательского химико-фармацевтического института (НИХФИ) (1926–1935 гг.) [12–14].

Автожектор Брюхоненко (Рис. 2) — это был первый в мире автоматический прибор для ИК, сконструированный С.С. Брюхоненко и усовершенствованный совместно с С.И. Чечулиным в 1922–1924 гг. Несмотря на авторское свидетельство от Комитета по изобретениям, свидетельство и патенты на аппарат ИК, полученные С.С. Брюхоненко в Германии, Англии (1929) и во Франции (1930), и на ряд весомых научных публикаций во французском журнале общей физиологии и патологии в 1929 и 1930 гг., неоспоримый приоритет С.С. Брюхонен-ко в создании аппарата и метода ИК за рубежом долго замалчивался и не получал должного признания [2; 6].

С 1931 по 1935 гг. С.С. Брюхоненко продолжал экспериментальные работы, заведуя лабораторией экспериментальной терапии Центрального института гематологии и переливания крови Наркомздрава СССР, а затем в Научно-иследовательском институте экспериментальной физиологии и терапии (НИИЭФТ), где он был директором. В 1947–1951 гг. С.С. Брюхо-ненко в Московском Институте неотложной помощи имени Н.В. Склифосовского применял ИК с целью изучения возможности оживления скоропостижно погибших людей [5; 9]. Ни одного доставленного в

Институт умершего или погибшего пациента оживить ему не удалось. Следует подчеркнуть, что минимальное время, прошедшее с момента регистрации смерти, составляло 15 минут, а максимальное — 1,5 часа. С.С. Брюхоненко писал: «Работа проводилась нами в 1945–1952 гг. на базе Института им. Склифосовского. Трупы скоропостижно скончавшихся людей поступали к нам в операционную из приемного покоя этого института (смерть длительностью 1–1,5 часа). Причины смерти были следующие: механическая травма, действие электрического тока, нарушения сердечной деятельности, асфиксия, отравления и пр. исследования были проведены на 120 трупах. Аппарат «Автожектор» осуществлял ИК с объемной скоростью циркуляции до 10 л/мин. и мог поддерживать в периферических артериях (большого круга) давление в 120 мм рт. ст.». Вместе с тем у некоторых из них начинали дрожать ресницы, розовели щеки, определялся пульс, но все прекращалось после отключения «питательного» аппарата [9]. В начале 50-х годов XX столетия мысль С.С. Брю-хоненко о возможности оживления человеческих трупов через час и более после наступления смерти с помощью аппарата ИК выглядела более фантастической, чем 20 лет назад [5]. Важно подчеркнуть, что во время трудовой деятельности в стенах НИИ неотложной помощи имени Н.В. Склифосовского (1945–1951 гг.), ни до этого периода, когда Сергей Сергеевич мог проводить свои опыты в Первой Градской больнице, не известно ни одного случая оказания помощи «Автожектором» больным с тяжелой сердечной недостаточности [3; 5].

С 1951 г. С.С. Брюхоненко активно участвовал в организации нового Научно-исследовательского института экспериментальной хирургической аппаратуры и инструментов (НИИЭХАИ), где сначала работал заместителем директора по медчасти, далее руководил физиологической лабораторией, совершенствуя и развивая свои аппараты ИК для проведения внутрисердечных операций. Но, к сожалению, «время ученого ушло»: созданные им вручную приборы конструктивно устарели и на тот момент оказались никому не нужны [3]. В 1958 г. Сергей Сергеевич дал согласие на приглашение видного кардиохирурга профессора Е.А. Мешалкина возглавить лабораторию ИК в НИИ экспериментальной биологии и медицины Сибирского отделения АН СССР [2]. Следует отметить, что С.С. Брюхоненко в институт прислал два созданных им аппарата

СБ-3 (1957–1958 гг.) для вмешательств на сердце у детей и взрослых, но, к сожалению, заведовать лабораторией не успел, так как болезнь не позволила дальше заниматься любимым делом. Официально до смерти (20 апреля 1960 г.) он оставался сотрудником НИИ экспериментальной биологии и медицины СО АН СССР. Интересный исторический факт — первый отечественный аппарат ИК «АИК-57», который применил профессор А.А. Вишневский в 1957 г. первым в СССР при операции на «открытом» сердце, был создан в НИИЭХАиИ в 1957 г. другим авторским коллективом (Е.А. Вайнриб, Е.А. Фрид, Ю.Г. Козлов, Л.Н. Мартынов, М.Г. Ананьев, С.А. Мушечян, Л.А. Левицкая, Л.Н. Иванова) — без участия С.С. Брюхоненко [5].

ИК при хирургических операциях на сердце, позволяющее устранить сложные пороки на «открытом» сердце под контролем зрения, начатое опытами С.С. Брюхоненко и Н.Н. Теребинского (1929), расширило возможности сердечно-сосудистой хирургии [15]. Следует сделать ремарку, что вызвавшие сенсацию опыты с «изолированной головой» собаки, проведенные С.С. Брюхоненко и С.И. Чечулиным, имели важное прикладное значение для кардиохирургии и транспланталогии. Эти оригинальные эксперименты явились прототипом используемого в клинике метода регионарной перфузии. Эти эксперименты явились лишь этапом в дальнейших исследованиях ИК и в создании более совершенного аппарата, заменяющего функции сердца теплокровного животного [9].

Замечательные идеи профессора С.С. Брюхоненко во многом содействовали разработке еще одной важнейшей проблемы — созданию искусственного сердца: эту возможность предсказывал сам Сергей Сергеевич. «Заглядывая в далекое, а может быть, не очень далекое будущее, я представляю себе, — писал он в 1955 г., — что развитие техники неминуемо приведет к созданию искусственного сердца нормальных размеров и форм, «вмонтированного» в грудную клетку человека» [9].

Далеко не все, что было начато, сделано, высказано Сергеем Сергеевичем, получило должное развитие. Его труды, насыщенные интересными фактами, замечательными наблюдениями, тонкими замечаниями и глубокими мыслями, не утратили своей актуальности многие десятилетия. Они убеждают в том, что возможности, которые открывали ИК перед многими разделами теоретической и практической медицины, гораздо шире того, что делалось во второй половине прошлого века. Более 70 опубликованных научных работ и 17 авторских свидетельств на различные изобретения — это все, что оставил после себя медицинской науке Сергей Сергеевич. Метод ИК для восстановления жизнедеятельности всего организма, разрабатывавшийся С.С. Брюхоненко и его сотрудниками, несомненно, имело большое будущее в клинической медицине [6]. Как уже отмечалось, эксперименты С.С. Брюхонен-ко и последующие опыты с пересадкой органов и особенно сердца, поставили перед советским обществом в те годы ряд этико-правовых проблем, которые, безусловно, отрицательно повлияли на научный прогресс.

Все, кому посчастливилось лично знать Сергея Сергеевича, работать под его руководством навсегда сохранили в памяти образ ученого, изобретателя-новатора и порядочного человека. Также немаловажно, чтобы начинающие врачи, будущие клиницисты и экспериментаторы не только помнили о том, что сделано С.С. Брюхоненко для развития медицинской науки и прежде всего для отечественной сердечно-сосудистой хирургии, но и разрабатывали и совершенствовали те вопросы, которым он отдал столько сил и энергии. По воспоминаниям современников С.С. Брюхоненко был глубоко интеллектуальным, широко образованным и многогранным человеком. Он был горячим патриотом, обаятельным, мягким и скромным человеком, которого любили, уважали коллеги и окружающие. Умер С.С. Брюхоненко 20 апреля 1960 г. в Москве. Похоронили ученого на Новодевичьем кладбище. Решением Правительства С.С. Брюхоненко была заслуженно, но с опозданием присуждена посмертно Ленинская премия СССР в 1965 году «За научное обоснование и разработку проблемы искусственного кровообращения [1; 2]. Глубокие и разносторонние научные исследования С.С. Брюхоненко сочетались с неустанным поиском медико-биологических закономерностей, что привело его к широким и фундаментальным открытиям в различных областях практической медицины.

Одним из наиболее весомых достижений в современной клинической медицине целесообразно признать открытие в разработку методов, позволяющих производить вмешательства внутри сердца под визуальным контролем на так называемом «сухом» сердце. Эксперимен-

тальные попытки оперировать под визуальным контролем на клапанах сердца предпринимались неоднократно.

По данным видного советского патофизиолога Иоакима Романовича Петрова (1893–1970) многие исследователи отмечали, что допустимый срок выключения сердца из кровообращения не превышает 1,5–3,5 минуты, хотя были опубликованы редкие случаи выживания собак, перенесших пережатие полых вен в течение 9 минут [16]. Поэтому они не смогли доказать возможности производить внутрисердечные операции под контролем зрения, пользуясь методикой обескровливания сердца путем пережатия полых вен. Подопытные животные умирали, как правило, из-за наступающих во время остановки кровообращения необратимых морфологических изменений в ЦНС, связанных с острым кислородным голоданием [16].

Внедрение в клинику метода зондирования сердца и создание экспериментальной модели пороков сердца позволили изучить патофизиологию кровообращения при различных патологических процессах данного органа.

Однако для хирургического лечения болезней сердца (не говоря уже о пересадке этого органа) чрезвычайно важно было, как можно больше знать о его физиологических особенностях и, пожалуй, самое главное иметь представление о возможности и методах оживления сердца. Здесь необходимо подчеркнуть, что своей блестящей идеей о возможности оживления человеческого организма с помощью ИК, а также предложенной С.С. Брюхоненко в 1928 г. мысли о проведении операций на сердце, ученый, безусловно, опередил свое время. Но, к сожалению, выйти за пределы ее физиологического «формата» и осуществить задуманное на практике ему не удалось. Это успешно сделал видный советский хирург-новатор и экспериментатор профессор Н.Н. Теребинский.

В 2020 г. исполнилось 140 лет со дня рождения Н.Н. Теребинского и 90 лет со дня выполнения (в эксперименте) впервые в мире внутрисердечной операции под контролем «глаза» при выключенном из кровообращения сердца путем пережатия полых и непарной вен, используя при этом «Автожектор» Брюхоненко. Несомненно, выдающийся ученый, хирург и новатор Николай Наумович Теребинский (1880–1959) внес весомый вклад в развитие отечественной хирургии первой половины XX столетия и особенно кардиохирургии. Он родился в Оренбурге (с

1938 по 1957 годы — Чкалов) в 1880 году в семье известного врача Наума Варлаа-мовича Теребинского. После окончания в 1904 г. медицинского факультета Московского университета он начал работать в госпитальной хирургической клинике под руководством выдающегося российского ученого и практика профессора П.И. Дьяконова [17; 18].

Уже в 1907 г. Н.Н. Теребинский защитил диссертацию на степень доктора медицинских наук на тему «Некоторые данные к вопросу о злокачественных новообразованиях гортани и об оперативном лечении их». В 1911 г. Н.Н. Теребин-ский занял должность приват-доцента Московского университета. Как известно, П.И. Дьяконов в течение 1897–1908 гг. издавал журнал «Хирургия» и после его смерти в течение 1908–1914 гг. Н.Н. Те-ребинский вместе с Н.И. Напалковым редактировал этот журнал, сыгравший большую роль в истории российской хирургии. В 1912 г. Н.Н. Теребинский стал заведовать детским хирургическим отделением Больницы Святого Владимира (позднее имени И.В. Русакова) в Москве. В 1914 г. в приложение к журналу «Хирургия» он напечатал обзор деятельности хирургического отделения Московской городской детской больницы с 20 октября 1912 г. по 1 января 1914 г.

В 1916 г. на XIV съезде российских хирургов он докладывал о задачах хирургии из передовых пунктах, указывая, что среди 1700 раненых, бывших под его наблюдением, своевременная и целесообразная хирургическая обработка ран была исключением. В 1919 г. Н.Н. Тере-бинский организовал хирургическое отделение Московской узловой больницы. В 1920 г. он стал профессором Высшей медицинской школы в Москве. В 1923 г. он опубликовал статью о гидроцефалии у детей, а в 1924 г. — о медиастинотомии. В 1924 г. ученый возглавил госпитальную хирургическую клинику 2-го Московского медицинского университета, которая располагалась в 5-ой Городской больнице [18].

Н.Н. Теребинский заведовал клиникой лишь в течение 2 лет и по состоянию здоровья покинул кафедру, оставшись работать в организованной им узловой больнице для железнодорожников. Научная «продукция» кафедры в этот период была представлена трехтомным руководством по зубоврачебной хирургии Г.И. Коварского, 7 статьями и 5 демонстрациями в Московском хирургическом обществе (Н.Н. Теребинский, А.П. Фрумкин, М.М. Залкинд). Работая в клинике ординатором в период заведования ею Н.Н. Теребинским, многие очевидцы сохранили о нем самые лучшие воспоминания как об эрудированном хирурге, замечательном клиницисте, прекрасном человеке.

В конце 1926 г. и в начале 1927 г. С.С. Брюхоненко и Н.Н. Теребинский провели ряд экспериментов с временной остановкой биологического сердца на несколько минут для выполнения манипуляций внутри него. При этом кровообращение в организме животного с выключенным сердцем обеспечивал «Ав-тожектор» [5]. В результате этих опытов С.С. Брюхоненко сформулировал вывод в монографической статье, опубликованной им в 1928 г.: «решение проблемы ИК ставит на очередь проблему хирургии сердца». По данным П.М. Богопольского и соавторов [17] в то время об этом никто в мире еще не писал. Следует отметить, что после этих совместных опытов научные «пути» и интересы Сергея Сергеевича и Николая Наумовича разошлись. Как уже отмечалось, С.С. Брюхоненко занялся проблемой оживления организма, а Н.Н. Теребинский стал оперировать животных на сердце в условиях ИК, искусственно моделируя пороки сердца под визуальным контролем у собак и устраняя их при повторных вмешательствах [8].

Гениальная идея С.С. Брюхоненко о возможности оживления человека при помощи аппарата ИК и высказанная им мысль (1928) о проведении операции на сердце, опередили время. Но выйти за пределы его физиологической модели ему не удалось, в отличие от хирурга Н.Н. Теребинского, который реализовал на практике идею оперировать внутри сердца под контролем зрения [17]. Свою работу по изучению открытого доступа к атриовентрикулярным клапанам сердца в эксперименте Н.Н. Теребинский начал в лаборатории С.С. Брюхоненко в 1929 г. Проделав в течение 8 лет более 300 операций на собаках, Н.Н. Теребинский пришел к интересным выводам, изложенным в монографии 1940 года («Материалы по изучению открытого доступа к атриовентрикулярным клапанам сердца». Экспериментальное исследование) [19].

Первое открытие сделано Н.Н. Те-ребинским, которое он опубликовал в 1930 г. Этот выдающийся хирург и новатор впервые в мире доказал в эксперименте возможность производить внутрисердечные операции под контролем «глаза» при выключенном из кровообращения сердце путем пережатия по-

лых и непарной вен, используя при этом «Автожектор» Брюхоненко. Тщательно изучив работы Рена, Зауэрбруха и Гаккера (1907), предложивших методику пережатия полых вен для обескровливания полостей сердца, Н.Н. Теребинский впервые в мире добился выживания собак, перенесших операцию на клапанах сердца под контролем зрения при выключенном из кровообращения сердца. Николай Наумович доказал, что «необходимыми условиями возможности открытого доступа к атриовентрикулярным клапанам является: а) выключение насосной работы сердца; б) поддержка на это время питания центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата сердца; в) борьба с воздушной эмболией, особенно при операциях на левом желудочке». Для предотвращения последствий острого кислородного голодания головного мозга при выключении сердца из кровообращения Н.Н. Теребинский впервые в мире использовал аппарат ИК и доказал возможность выполнения операций на «сухом» сердце под визуальным контролем. В своей работе Н.Н. Теребинский применил «Автожектор», изобретенный гениальным физиологом и ученым С.С. Брюхоненко в 1928 г. Это второе замечательное открытие дало возможность хирургам производить под контролем зрения операции на перегородках и клапанах сердца с применением метода ИК [11; 12]. Таким образом, С.С. Брюхоненко и Н.Н. Теребинский в эксперименте доказали возможность: 1) искусственной перфузии всего организма собаки, в частности головного мозга, оксигенированной кровью; 2) выполнения внутрисердечных операций под контролем зрения с применением ИК.

Как уже отмечалось, в 1940 г. вышла в свет знаменитая монография Н.Н. Те-ребинского «Материалы по изучению открытого доступа к атриовентрикулярным клапанам сердца» [19], обобщающая многолетний опыт автора по изучению проблемы внутрисердечной хирургии в эксперименте. В труде описаны технические аспекты использованного автором ИК аппаратом «Автожектор» Брюхо-ненко и выполненные вмешательства по моделированию и устранению пороков сердца у собак.

Интересно подчеркнуть, что ни в одной стране мира на тот момент не было подобной технологии. Как известно, в США первый аппарат ИК был сконструирован в 1937 году. Поэтому эксперименты Николая Наумовича Теребинского были первыми и не имели аналогов в мире [17].

К сожалению, в 1941 г. началась Великая Отечественная война, которая задержала в нашей стране работу над хирургией сердечных пороков и отодвинула на «второй план».

В отличие от многих врачей и ученых, предпочитавших заниматься теоретической деятельностью или обучением студентов, Н.Н. Теребинский принял активное участие в ВОВ, став ведущим хирургом прифронтового эвакуационного госпиталя в Лефортово, в котором много оперировал. Так, в марте 1942 года на фронте он выполнил ампутацию нижних конечностей на тот момент неизвестному летчику Алексею Петровичу Маресьеву (1916–2001), впоследствии ставшему Героем Советского Союза и прославившемуся на всю советскую страну [13].

Американские хирурги, почти не пострадавшие от Второй Мировой войны в 1939–1945 годах, продолжали активные исследования в области хирургии пороков сердца. В 1946 г. был сконструирован серийный аппарат ИК, при помощи которого в 1953 г. впервые в мире стали оперировать на сердце под визуальным контролем [20]. Интересно отметить, что по данным С.П. Глянцева [5] работы советских ученых С.С. Брюхоненко и Н.Н. Теребинского не оказали влияние на «американцев», так как в США в те годы были разработаны свои аппараты ИК и методики операции внутри сердца [3; 5].

В 1943 г. после смерти выдающегося отечественного хирурга академика С.И. Спасокукоцкого на должность главного хирурга Московского Кремля был назначен Николай Наумович Тере-бинский. На этой должности он поработал до 1948 г., когда на смену ему пришел А.Н. Бакулев. Кстати, с 1948 г. в СССР стали выполнять операции на сердце по «закрытым» методикам. А в 1955 г. Н.Н. Теребинский был избран председателем Всесоюзного съезда хирургов, эта была высокая награда от коллег за многолетний самоотверженный труд ученого. Но из-за болезни он отказался от такого «знакового» предложения [6]. В силу своего возраста и ослабленного здоровья, Николай Наумович уже не мог заниматься активной практической деятельностью.

Выдающийся отечественный хирург, генерал-лейтенант мед. службы профессор П.А. Куприянов впервые в СССР в 1955 г. выполнил операцию на «сухом» сердце под гипотермией, произведя удаление под контролем зрения фиброзного кольца, обусловливающе- го сужение выводного тракта правого желудочка у больной с тетрадой Фалло. К сожалению, пациентка умерла на 8-е сутки после вмешательства [21]. Так, в 1957 г. впервые успешно был использован в СССР аппарат ИК «АИК-57» профессором А.А. Вишневским в клинической практике при операции внутри сердца [14; 15].

Активное участие принимал Николай Наумович в редакционной работе журнала «Клиническая медицина», был соредактором раздела «Хирургия» Большой медицинской энциклопедии и др. На XXV Всесоюзном съезде хирургов (7 октября 1946 г.) Н.Н. Теребинский был избран единогласно председателем XXVI съезда. Лишь по состоянию здоровья он вынужден был обратиться в правление Всесоюзного общества хирургов и в оргкомитет съезда с просьбой освободить его от поста председателя [22]. Ученому было на тот момент уже 66 лет, и он считался одним из самых авторитетных хирургов в Советском Союзе. Однако, несмотря на возраст, он активно участвовал в работе съезда.

Делегаты XXVI Всесоюзного съезда единодушно избрали Н.Н. Теребинского почетным членом общества хирургов СССР.

Умер Николай Наумович в 1959 году, оставив достойное научное наследие и талантливых учеников, которые продолжили его исследования [13; 18]. Заслуги Н.Н. Теребинского на сегодняшний день оценены не только в нашей стране — методика проведения операций на открытом сердце получила широкое распространение и в мире.

Резюмируя заслуги Н.Н. Теребин-ского в развитии кардиохирургии, необходимо отметить, что в 1930 г. он экспериментально доказал невозможность выполнять операции на обездвиженном сердце в условиях ИК в те годы [17]. Это означало, что хирургия «открытого сердца» на тот момент не была жизнеспособна. Вместе с тем, в 1938–1940 годах Николай Наумович первым в мире показал, что хирургическое вмешательство под контролем зрения возможно на работающем сердце, обескровленном прекращением венозного возврата крови в него и в условиях ретроградной каротидно-коронарной перфузии [21; 22]. Он определил условия успешной операции и длительного выживания подопытных собак после открытых вмешательств на сердце. К ним были отнесены: выключение насосной функции сердца; поддержка на это время питания ЦНС и нервно-мышеч-

ного аппарата сердца; стабилизация используемой для ретроградной перфузии крови нетоксичным антикоагулянтом; профилактика фибрилляции желудочков и воздушной эмболии коронарных артерий, особенно при операциях на левом желудочке; а также высокий уровень мастерства хирурга и постоянные «тренировки» в операциях на сердце, что должно было поддерживать мануальные навыки оператора на высоком уровне. При этом, соблюдение этих правил позволило выполнять кратковременные (до 5 мин) манипуляции внутри сердца по моделированию клапанных пороков; в то же время длительность жизни послеоперационных животных с пороками достаточна было для проведения повторного реконструктивного вмешательства [23; 24].

Вклад Н.Н. Теребинского в хирургию сердца является весомым для современной медицины. Экспериментальные исследования ученого во многом способствовали становлению хирургии сердца в мировом масштабе. Без преувеличения можно констатировать, что отечественный хирург Н.Н. Теребинский заложил основу для последующего изучения вопросов клинической кардиохирургии под контролем зрения с применением ИК.

Таким образом, уникальные лабораторные исследования по ИК и создание первого прибора для осуществления ИК всего организма не только увековечили имя талантливого и гениального изобретателя Сергея Сергеевича, но и явились важными приоритетами СССР в мировой медицинской науке. Можно констатировать, что отечественные ученые С.С. Брюхоненко и Н.Н. Теребинский доказали возможность: 1–искусственной перфузии всего организма собаки, в частности головного мозга, оксигенированной кровью; 2–выполнения внутрисердечных операций под контролем зрения с применением ИК.

В коротком очерке невозможно охватить всю полезную деятельность великих отечественных ученых, тружеников, энтузиастов любимого дела всей жизни, патриотов своей Родины С.С. Брюхоненко и Н.Н. Теребинского. Ученые такого масштаба вселяют в нас особую гордость за советскую медицинскую науку. Память о них сохранится на долгие времена как пример беззаветного и самоотверженного служения людям.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы У истоков становления метода искусственного кровообращения в СССР. Памяти видных ученых-новаторов С.С. Брюхоненко (1890-1960) и Н.Н. Теребинского (1880-1959)

- Мирский М.Б. Хирургия от древности до современности. Очерки истории. М.: Наука, 2000. — 798 с. [Mirsky MB. Surgery from antiquity to the present. Essays on history. M.: Nauka, 2000. 798 p. (In Russ).]

- Лапчинский А.Г. С.С. Брюхоненко — основоположник искусственного кровообращения (Краткий биографический очерк). М.: Наука, 1964. — С.6-12. [Lapchinsky AG. S.S. Bryukhonenko — the founder of artificial blood circulation (A brief biographical sketch). M.: Science, 1964: 6-12. (In Russ).]

- Богопольский П.М., Глянцев С.П., Логинов Д.Т. Сергей Сергеевич Брюхоненко — создатель метода искусственного кровообращения (к 125-летию со дня рождения) // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. — 2016. — №6. — С.74-82. [Bogopo-lsky PM, Glyantsev SP, Loginov DT. Sergey Sergeevich Bryukhonenko — the creator of the method of artificial blood circulation (to the 125th anniversary of his birth). Cardiology and cardiovascular surgery. 2016; 6: 74-82. (In Russ).]

- Иванюшкин А.Я., Резник О.Н., Попова О.В. С.С. Брюхоненко — основоположник технологии искусственного кровообращения (философско-методологический и социокультурный контекст) // Вестник трансплантологии и искусственных органов. — 2019. — №21(4). — С.147—154. [Ivanyushkin AYa, Reznik ON, Popova OV. S.S. Bryukhonenko — the founder of artificial blood circulation technology (philosophical, methodological and socio-cultural context). Bulletin of Transplantology and artificial Organs. 2019; 21 (4): 147-154. (In Russ).]

- Глянцев С.П. Феномен гениальности: К вопросу о возникновении и развитии идеи искусственного кровообращения // Философская школа. 2019. — №9. — С.78-86. [Glyantsev SP. The phenomenon of genius: On the question of the origin and development of the idea of artificial blood circulation. Philosophical school. 2019; 9: 78-86. (In Russ).]

- Сироткина М.Г., Гуткин В.С. С.С. Брюхоненко. М., 1972. — 96 с. [Sirotkina MG, Gutkin VS. S.S. Bryukhonenko. M., 1972. 96 p. (In Russ).]

- Брюхоненко С.С., Чечулин С.И. Опыты по изолированию головы собаки. В кн.: Изучение новых методов искусственного кровообращения и переливания крови. Под ред. О.А. Степпуна. М., 1928. — С.7-12. [Bryukhonenko SS, Chechulin SI. Experiments on isolating the dog's head. In: Study of new methods of artificial blood circulation and blood transfusion. O.A. Steppun, editor. M., 1928: 7-12. (In Russ).]

- Брюхоненко С.С., Чечулин С.И. Опыты по изолированию головы собаки. В кн.: Брюхоненко С.С. Искусственное кровообращение. М.: Наука, 1964. — С.15-54. [Bryukhonenko SS, Chechulin SI. Experiments on isolating the dog's head. In: Bryukhonenko S.S. Artificial blood circulation. M.: Nauka, 1964: 15-54. (In Russ).]

- Брюхоненко С.С. Искусственное кровообращение. Сборник работ по вопросам искусственного кровообращения. М.: Наука, 1964. — 284 с. [Bryukhonenko SS. Artificial blood circulation. Collection of works on artificial blood circulation. M.: Nauka, 1964. 284 p. (In Russ).]

- Богопольский П.М. Земские хирурги и их роль в развитии отечественной медицины // История медицины. — 2015. — Т.2. — №2. — С.217-226. [Bogopolsky PM. Zemsky surgeons and their role in the development of domestic medicine. History of medicine. 2015; 2(2): 217-226. (In Russ).]

- Брюхоненко С.С. Применение метода искусственного кровообращения для оживления организма. Сборник трудов Научно-исследовательского института Экспериментальной физиологии и терапии. — 1937. — Выпуск 1. — С.6-11. [Bryukhonenko SS. Application of the method of artificial blood circulation to revitalize the body. Proceedings of the Research Institute of Experimental physiology and therapy. 1937; 1: 6-11. (In Russ).]

- Левит В.С. Краткие очерки истории Советской хирургии. М.: Медгиз, 1960. — 200 с. [Levit VS. Brief essays on the history of Soviet surgery. M.: Medgiz, 1960. 200 p. (In Russ).]

- Жанетова М.М. 140 лет со дня рождения профессора Николая Наумовича Теребинского. Вестник оперативной хирургии и топографической анатомии. — 2020. — Т.1. — №1(1). — С.14-19. [Zhanetova MM. 140 years since the birth of Professor Nikolai Naumovich Terebinsky. Bulletin of Operative Surgery and Topographic Anatomy. 2020; 1(1): 14-19. (In Russ).]

- Моргошия Т.Ш., Сергеева Г.П. Развитие отечественной хирургии сердца и крупных сосудов в первой половине XX столетия // Ангиология и сосудистая хирургия. — 2020. — Т.26. — №4. — С.184-191. [Morgoshiia TSh, Sergeeva GP. The development of domestic surgery of the heart and large vessels in the first half of the XX century. Angiology and vascular surgery. 2020; 26(4): 184-191. (In Russ).]

- Мешалкин Е.Н. До высот искусства. Новосибирск: НИИ патологии кровообращения, 1997. — 270 с. [Meshalkin EN. To the heights of art. Novosibirsk: Research Institute of Pathology of Blood circulation. 1997. 270 p. (In Russ).]

- Петров И.Р. Кислородное голодание головного мозга. Л., 1949. — 211 с. [Petrov IR. Oxygen starvation of the brain. L., 1949. 211 p. (In Russ).]

- Богопольский П.М., Глянцев С.П. Николай Наумович Теребинский и его вклад в хирургию сердца (к 75-летию выхода в свет монографии «Материалы по изучению открытого доступа к атриовентрикулярным клапанам сердца») // Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал им. Б.В. Петровского. — 2015. — №3. — С.5-17. [Bogopolsky PM, Glyantsev SP. Nikolay Naumovich Terebinsky and his contribution to heart surgery (to the 75th anniversary of the publication of the monograph "Materials for the study of open access to atrioventricular heart valves"). Clinical and experimental surgery. Journal named after B.V. Petrovsky. 2015; 3: 5-17. (In Russ).]

- Маят В.С. Николай Наумович Теребинский (К 95-летию со дня рождения) // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. — 1975. — №2. — С.147-148. [Mayat VS. Nikolay Nau-movich Terebinsky (To the 95th anniversary of his birth). Surgery. The magazine named after N. I. Pirogov. 1975; 2: 147-148. (In Russ).]

- Теребинский Н.Н. Материалы по изучению открытого доступа к атриовентрикулярным клапанам сердца. Экспериментальное исследование. М.: Медгиз, 1940. — 88 с. [Terebinsky NN. Materials on the study of open access to atrioventricular heart valves. Experimental research. Moscow: Medgiz, 1940. 88 p. (In Russ).]

- Бураковский В.И., Гублер Е.В. Выключение сердца из кровообращения под общим охлаждением в эксперименте. Труды XXVI съезда хирургов. М., 1956. — 177 с. [Bura-kovsky VI, Gubler EV. Switching off the heart from the blood circulation under general cooling in an experiment. Proceedings of the XXVI Congress of Surgeons. Moscow, 1956. 177 p. (In Russ).]

- Бураковский В.И., Муравьев М.В. и др. Операция на «сухом» сердце под гипотермией в хирургии врожденных пороков сердца // Грудная хирургия. — 1961. — №3. — С.15-19. [Burakovsky VI, Muravyev MV, et al. Surgery on a "dry" heart under hypothermia in the surgery of congenital heart defects. Thoracic surgery. 1961; 3: 15-19. (In Russ).]

- Труды XXV Всесоюзного съезда хирургов. Москва, 1-8 октября 1946 г. М.: Медгиз, 1948. — 588 с. [Proceedings of the XXV All-Union Congress of Surgeons. Moscow, October 1-8, 1946, Moscow: Medgiz, 1948. 588 p. (In Russ).]

- Теребинский Н.Н. Об экспериментальном воспроизведении пороков клапанов сердца. Докл. АН СССР. 1930. [Terebinsky N.N. On experimental reproduction of heart valve defects, Dokl. USSR Academy of Sciences. 1930. (In Russ).]

- 24.Теребинский Н.Н. Экспериментальные стенозы атрио-вентрикулярных клапанов сердца и оперативное устранение их // Хирургия. — 1938. — №12. — С.36-43. [Terebinsky NN. Experimental stenosis of atrioventricular heart valves and their prompt elimination. Surgery. 1938; 12: 36-43. (In Russ).]