"У нас есть Отечество": братья Иван и Петр Киреевские о России

Автор: Можарова Марина Анатольевна

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Памятные даты России. К 300-летию основания Российской Империи (1721-2021)

Статья в выпуске: 2 (9), 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена религиозному философу, литератору И. В. Киреевскому (1806-1856) и его брату П. В. Киреевскому (1808-1856) - историку, знатоку русского народного творчества. Автор рассматривает отношение братьев Киреевских к Древней Руси и современной им России, показывает значение их деятельности для русского общества. Во времена, когда неверие завладело умами образованного сословия, а Православие стало отождествляться с невежеством, братья Киреевские жизнью и делами своими явили твердое стояние в вере. И. В. Киреевский обобщил философские знания новейшего времени и предпринял первую попытку построения философии на христианских началах. Многое он сделал и для народного образования, стремясь привести обучение в соответствие с понятием истинного просвещения. П. В. Киреевский, долгие годы собиравший и изучавший произведения народной поэзии, не успел завершить главного дела своей жизни - опубликовать хранившиеся у него материалы. При жизни П. В. Киреевского в печати появилась лишь малая часть его обширного собрания. С середины 1840-х гг. до конца жизни братья Киреевские участвовали в книгоиздательской деятельности Оптиной пустыни. Иван и Петр Киреевские, названные И. М. Концевичем мирскими «оптинцами», похоронены у алтарной сены Введенского собора в Оптиной пустыни.

И. в. киреевский, п. в. киреевский, история России, православие, церковь, философия, литературное творчество

Короткий адрес: https://sciup.org/140297569

IDR: 140297569 | УДК: 94(470+571)+929.52+1(470)(091)(092) | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_2_99

Текст научной статьи "У нас есть Отечество": братья Иван и Петр Киреевские о России

Детские годы Ивана и Петра Киреевских пришлись на эпоху великого духовного возрождения России. Гроза 1812 г. яркой вспышкой осветила прошлое и настоящее, став для лучших русских людей временем самопознания и раздумий о судьбе отечества. От наполеоновского нашествия Россия была спасена не только доблестью ее защитников, мудростью полководцев и силой оружия. Россию спасло всенародное покаяние. Святитель Филарет (Дроздов) — очевидец тех событий — в «Рассуждении о нравственных причинах неимоверных успехов наших в настоящей войне» (1813) писал: «Продолжение и возрастание общей опасности нигде не могло быть примечено, разве при алтарях, где моления становились продолжительнее, возрастало число притекающих, отверзающиеся Господу сердца, уже не таясь собратий, изливались в слезах умиления, и где отходящие на брань принимали последнее напутствие»1. Многие из тех, кто был тогда бездумно предан западному просвещению, обратились к покаянию и молитве. Французы же — недавние кумиры и властители их умов — получили в 1812 г. справедливое прозвание «обесчеловечившегося народа»2.

Зрелище поруганных святынь, сожженных и разоренных городов и селений заставило задуматься о причинах, приведших ко всеобщему бедствию. Ф. Н. Глинка, участник наполеоновских войн, герой Отечественной войны, указал на добровольный духовный плен как на главную из этих причин: «Уже язык французский слышен стал во всех пределах и во всех состояниях России; уже вместе с ним водворились повсюду обычаи и нравы французские, вредной роскошью и развратом сопровождаемые. Французы взяли полный верх над умами; для них отворялись палаты и сердца дворянства. Французам вверено было драгоценнейшее сокровище в государстве — воспитание юношества. И французы, обращая все сие во зло для нас, извлекали из всего возможнейшую пользу для себя. Наполеон не прежде решился идти в Россию, пока не имел там тысячи глаз, вместо него смотревших; тысячи уст, наполнявших ее молвой о славе, непобедимости и мудрости его; тысячи ушей, подслушивавших за него в палатах, дворцах, в домашних разговорах, в кругах семейственных и на площадях народных. Таким-то образом, подрывая коренные свойства народа, заражая нравы, ослепляя умы, соблазняя сердца лестью и золотом, одерживал он заранее победы в сей тайной, но всех других опаснейшей войне»3.

Средства тайной войны, расчетливо проводимой полководцем, утверждавшим, что большое количество церквей — это признак отсталости народа, не помогли ему в реальной войне с тем самым презираемым им народом. В «Письмах русского офицера» Ф. Н. Глинки много картин ужасающего положения отступающей наполеоновской армии. Затмевают их только замечания автора о состоянии умов «питомцев благодетельного климата». В письме от 7 ноября, написанном близ села Красного, о пленных французах мемуарист пишет: «Они, нимало не содрогаясь и с великим хладнокровием, рассуждают о вкусе конского и человеческого мяса!»4 Обращаясь к другу, Ф. Н. Глинка продолжает: «Кстати, не надобно ль в вашу губернию учителей? Намедни один француз, у которого на коленях лежало конское мясо, взламывая череп недавно убитого своего товарища, говорил мне: „Возьми меня: я могу быть полезен России — могу воспитывать детей!“ Кто знает, может быть, эти выморозки пооправятся, и наши расхватают их по рукам — в учителя, не дав им даже и очелове-читься…»5 Увы, опасения русского офицера оказались небеспочвенными. Не случайно ведь Пушкин называет гувернера юного Онегина «француз убогой» и сообщает, что он «не докучал моралью строгой» своему воспитаннику.

По прошествии лет ложные идеалы вновь стали привлекать к себе нетвердых в вере и склонных к самообольщениям образованных россиян. В середине XIX в. святитель Феофан Затворник, ясно видевший последствия преклонения перед Западом, предупреждал: «Нас увлекает просвещенная Европа… Да, там впервые восстановлены изгнанные было из мира мерзости языческие; оттуда уже перешли они и переходят и к нам. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся как помешанные, сами себя не помня. Но припомним двенадцатый год: зачем это приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начал уже забываться тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет; а если не опомнимся, кто весть, может быть, опять пошлет на нас Господь таких же учителей наших, чтоб привели нас в чувство и поставили на путь исправления. Таков закон правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему. Это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом Церкви. Ведайте, православные, что Бог поругаем не бывает»6.

Затронувшая умы многих болезнь морального холопства не коснулась никого из представителей древнего рода дворян Киреевских. Они верно служили России на государевой и военной службе, мужественно защищали русскую землю, жертвовали собой в сражениях, получая ранения. Так, воевода Андрей Васильевич Киреевский участвовал в Смоленском походе 1556 г. Иван Васильевич Киреевский брал город Вильну в 1655 г., а также участвовал в Чигиринском походе и в действиях против Стеньки Разина. Скончался он монахом Кирилло-Белозерского монастыря. Иван Иванович Киреевский был стольником при царях Алексее Михайловиче и Феодоре Алексеевиче. Прадед братьев Ивана и Петра Киреевских — Василий Иванович Киреевский, умерший в 1736 г., был тяжело ранен при осаде Дерпта. Ранения на войне получил и дед — Иван Васильевич Киреевский, бывший первым дворянским предводителем Козельского уезда Калужской губернии.

Поместья в Козельском уезде, в числе которых было и село Долбино, были пожалованы в вотчину Белевскому дворянину Василию Семеновичу Киреевскому в 1613 г. «за отца его многие службы». Семен Васильевич Киреевский во время польско-литовского нашествия оставался в Москве и «стоял крепко и мужественно» против врагов, хотевших «разорить царство Московское и веру христианскую попрать»7.

Отец Ивана и Петра Киреевских — Василий Иванович Киреевский — родился в 1773 г., состоял на военной службе, в отставку вышел при императоре Павле I в чине секунд-майора. В 1805 г. Василий Иванович женился на жившей по соседству шестнадцатилетней Авдотье Петровне Юшковой, приходившейся племянницей поэту В. А. Жуковскому. Поселились они в имении Долбино, о котором современники вспоминали как об одном из красивейших мест в Калужской губернии. Большой дом, окруженный садом, стоял на высоком холме, под которым расстилались заливные луга и протекала река Вырка. Василий Иванович был замечательным во всех отношениях человеком. Он обладал редкой для того времени образованностью, владел пятью иностранными языками, интересовался медициной и успешно лечил, занимался химией, устроил у себя химическую лабораторию, переводил повести и романы и сам пробовал сочинять. Много сил и средств В. И. Киреевский отдавал делам милосердия и как воин твердо стоял на страже Православной веры. Известно, что он «ненавидел энциклопедистов и скупал в Москве творения Вольтера для того, чтобы сжечь их»8.

Село Долбино, располагавшееся в сорока верстах от Оптиной пустыни, славилось своею старинною церковью и чудотворною иконою Успения Божией Матери9. В церкви служили два священника — «оба неученые». По замечанию современ-

Вид от усадьбы А. П. Киреевской на село Долбино. Рис. В. А. Жуковского, 1815 г.

ника, «в те времена неученые предпочитались ученым; неученые были проще, обходительнее, внимательнее к крестьянам и даже поучительнее, понятнее и воздержнее, нежели тогдашние ученые, заносчивые»10. В день престольного праздника — Успения Пресвятой Богородицы — в Долбино на богослужения стекалось множество народа из окрестных сел и городов и устраивались богатые ярмарки, на которых В. И. Киреевский не допускал водочной торговли. Богослужения (молебны, вечерни, всенощные, службы Страстной седмицы) часто совершались и в помещичьем доме, причем дьячков нередко заменяли дворовые, которые «читали и пели стройно старым напевом: нового Василий Иванович у себя не терпел, ни даже в церкви»11. В такой атмосфере протекали младенческие годы Ивана и Петра Киреевских. В их памяти, несомненно, запечатлелись и народные гулянья, песни, хороводы, игры — все богатство народного творчества, изучению которого Петр Киреевский впоследствии посвятил свою жизнь.

Крестьянам у В. И. Киреевского жилось привольно, жили они в достатке и многие были зажиточны. Телесных наказаний никаких не было. «Главные наказания в Дол-бине были земные поклоны перед образом до 40 и более, смотря по вине, да стул. Стул это была тяжелая, дубовая колода, обрубок в два и более пуда, на котором можно было сидеть и носить его с собою; к нему приковывали виновного на длинную цепь одною рукою, за кисть»12. В бытность исполнения В. И. Киреевским обязанностей уездного судьи земные поклоны доставались от него и чиновникам. «Нерадение в должности — вина перед Богом»13, — говорил при этом Василий Иванович.

Отношение к крепостным крестьянам у сыновей В. И. Киреевского впоследствии было таким же, как у их отца. Подтверждений тому множество. Например, князь С. С. Урусов, находившийся в 1855 г. в действующей армии в Крыму, писал своему другу И. В. Киреевскому: «Лихвинская дружина прикомандирована к моему полку (Полтавскому

Иван и Петр Киреевские. Рис. неизвестного художника

пехотному), и я, узнав, что там есть ваши крестьяне, вызвал и расспрашивал их. Должен вам сказать, что из всей дружины только ваши крестьяне довольны своей судьбой: семейства их обеспечены, и, следовательно, они служат весело и хорошо.

Позвольте мне сообщить вам это хорошее известие; оно должно вас порадовать, потому что времена тяжелые»14. Доброту и уважительное отношение к крестьянам неизменно проявлял и П. В. Киреевский. Спорные вопросы, когда таковые возникали, он решал не единоличным своим распоряжением, а настаивал, чтобы вынесен был мiрской приговор. Задолго до освобождения крестьян Петр Васильевич говорил: «Сколько государь скажет отдать им земли моей, столько и отдам!»15 В голодный 1840 г. он раздал бесплатно и своим и чужим крестьянам все, что было у него в амбарах.

Размеренная жизнь семьи Киреевских прервалась в 1812 г. В августе, когда в Дол-бино все чаще стали приходить тревожные известия о продвижении наполеоновской армии к Москве, супруги Киреевские с сыновьями Иваном, Петром и родившейся в 1811 г. дочерью Марией отправились в Орел, в трех верстах от которого находилось их имение Киреевская Слободка. С пребыванием Киреевских в Орле связано семейное предание, рисующее характер маленького Петра, в смелости и решительности не уступавшего своему отцу. Когда в Орел прибыл служивший в ополчении сенатор А. П. Протасов, имевший поручение сопровождать пленных французов, то братья Киреевские приняли его за Наполеона, а Петр, которому было тогда четыре года, даже «собирался убить его»16.

По прибытии в Орел В. И. Киреевский, не умевший сидеть без дела, сразу принялся помогать бежавшим из западных губерний семьям и спасать прибывавших в город раненых. Городскую больницу, находившуюся в ненадлежащем состоянии, Василий Иванович немедленно взял под свою опеку: распорядился отделить больных с заразными болезнями от прочих; для раненых, поступавших в большом количестве из армии и лежавших вповалку на полусгнившей соломе, распорядился привезти свежую солому из своего имения. Стараниями В. И. Киреевского и на его средства количество кроватей в больнице было увеличено. Помогал Василий Иванович и раненым французам. Спасая не только их тела, но и души, он обращал в христианство этих «детей революции 1789 года»17. Самоотверженная деятельность Василия Ивановича стала причиной того, что он, постоянно общаясь с больными, заразился тифом и после одиннадцатидневной горячки скончался 1 ноября 1812 г. Исполнивший до конца заповедь Христову В. И. Киреевский, по словам первого биографа его сыновей, всю свою недолгую жизнь «положил на дела милосердия»18, и знаменательно, что кончина его пришлась на день памяти бессребреников, безмездных врачей и чудотворцев Космы и Дамиана.

После кончины мужа А. П. Киреевская с детьми полтора года прожила в доме своей тетки Е. А. Протасовой, окружившей двадцатитрехлетнюю вдову материнской заботой, а летом 1814 г. перебралась в Дол-бино. Неоценимую помощь в воспитании осиротевших детей оказал Авдотье Петровне В. А. Жуковский, бывший для своей любимицы Дуняши не только родственником, но также другом и учителем, и теперь перенесший свою любовь и заботу на ее детей.

Детские и отроческие годы — время формирования характера и первых попыток выразить себя в самостоятельном творчестве — прошли в самой благоприятной обстановке для развития способностей Ивана и Петра Киреевских. Домашнее обучение осуществляли сама Авдотья Петровна, поэт Жуковский, тщательно выбранные ими учителя и гувернеры, а с 1817 г. еще и отчим А. А. Елагин (1790–1846), человек умный и образованный, участник походов 1813–1814 гг., друг поэта и декабриста Г. С. Батенькова, сам писавший и переводивший. Кроме хлопот по воспитанию и обучению детей, А. А. Елагин взял на себя все заботы по имению и привел долбинское хозяйство в цветущее состояние. По свидетельству Е. И. Елагиной, Алексей Андреевич «любил детей Киреевских и был для них отличным вотчимом»19.

Одно обстоятельство, однако, могло оказать пагубное воздействие на умы юных братьев Киреевских. Очевидно, что общение с отчимом не прошло бесследно для духовной жизни И. В. Киреевского. А. А. Елагин увлекался немецкой философией и был известен как один из первых русских шеллингианцев. Влияние отчима, обладавшего огромным запасом знаний, но при этом отрицавшего бессмертие души20 и не верившего в «божественного Христа»21, не могло не сказаться на формировании мировоззрения юного И. В. Киреевского. Не случайно в одном из писем 1828 г. к близкому другу А. И. Кошелеву он задавался вопросом: «Зачем не способен я верить!»22 И хотя это восклицание вырвалось у него от ощущения невозможности верить в чудеса, но Иван

Василий Андреевич Жуковский. Портрет работы А. П. Елагиной 1841 г. с оригинала Ф. Т. Гильдебрандта 1840 г.

Иван Васильевич Киреевский. Рис. Э. А. Дмитриева-Мамонова

Супруги Иван Васильевич и Наталья Петровна Киреевские. С литографии Г. Митрейтера, 1830-е гг.

Васильевич признавался себе, что ему вообще трудно допустить чье-то стороннее влияние на состояние его духа.

Другой причиной отдаления И. В. Киреевского от Церкви была ранняя потеря отца, благотворное влияние которого могло бы уберечь его от блужданий в вопросах веры. Не способствовал сбережению детской веры и уклад умственной жизни большинства русских дворян в 1820–1830-е гг. Зерна рационализма, посеянные в их умах европейским образованием, дали свои пагубные плоды. Маловерие, неверие и ложные верования все больше проникали в русскую жизнь. Среди интеллектуалов уже не редким явлением был атеизм, а к середине XIX в. и нигилизм вошел в моду, превратившись из умонастроения отдельных личностей в учение, признаваемое многими. Н. А. Елагин, младший брат И. В. Киреевского, указал на глав- ную ложь эпохи, в которую им довелось жить: «…в высшем обществе, воспитанном на французский лад, неверие считалось признаком либеральности, а православие едва ли не служило синонимом невежества»23.

Вследствие всех этих причин путь И. В. Киреевского к Церкви в зрелые годы был непростым и долгим. «Иван Киреевский никогда не был неверующим, — писал И. М. Концевич. — <…> Но, будучи христианином, <…> он был далек от Церкви, как почти и вся среда тогдашнего передового образованного общества»24. В течение длительного времени И. В. Киреевский не носил нательного креста и надел его только через восемь лет после женитьбы на Н. П. Арбеневой, которая была духовной дочерью старца Московского Новоспасского монастыря Филарета (Пуляшкина). Наталье Петровне суждено было сыграть важную роль в формировании религиозных воззрений европейски образованного супруга, но решающее влияние на духовное становление Ивана Васильевича оказал смиренный и мудрый иеромонах Филарет. Общение со старцем и беседы с женой открыли И. В. Киреевскому неведомый ему дотоле мир святоотеческих писаний, что впоследствии определило главное направление его философской и художественной мысли.

О значении личности старца Филарета не только для его духовных чад, но и для целой эпохи русской жизни можно сказать словами сщмч. Серафима (Чичагова): «В счастливые первые тридцать лет XIX столетия в России еще были светильники и великие рабы Божии, которые, может быть, своими молитвами и спасли отечество в тяжелые годины нашествия двунадесять язык и западных веяний»25.

Несомненной заслугой старца Филарета можно считать то, что именно он первым направил по верному пути стремящийся к познанию истины разум И. В. Киреевского, именно он помог Ивану Васильевичу наполнить душу благодатными дарами бо-гообщения. Очевидно, что характер литературной, научной и педагогической деятельности И. В. Киреевского, начиная со второй половины 1830-х гг., был определен благотворным влиянием старца Филарета. И уже впоследствии ставший духовным наставником супругов Киреевских иеромонах Макарий (Иванов) и другие старцы Оптиной пустыни помогли Ивану Васильевичу сберечь полученный в общении со старцем Филаретом духовный опыт и преумножить его. Записанная со слов Н. П. Киреевской «История обращения Ивана Васильевича» завершается так: «После кончины отца Филарета Иван Васильевич, живя поблизости Оптиной пустыни, в частых беседах с отцами Леонидом, Макарием и другими старцами, все более и более укреплялся в благочестии. Он читал очень много отеческих книг, беседовал часто со старцами и все более креп для будущей своей деятельности»26.

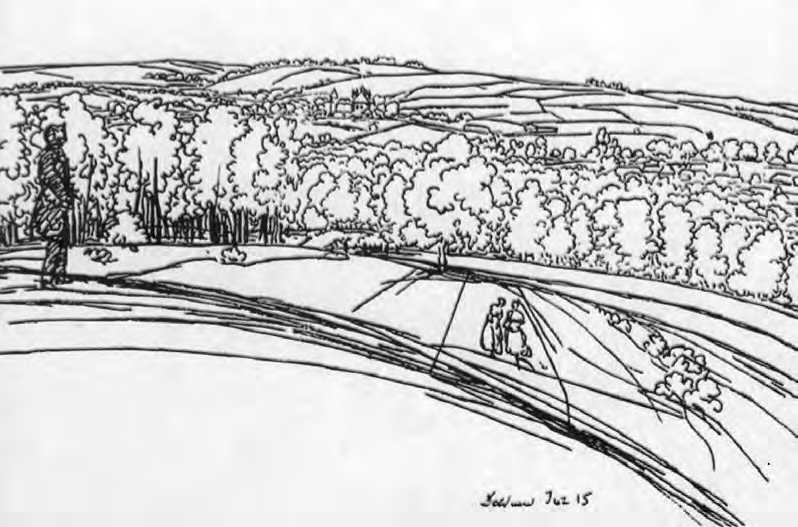

Старец Московского Новоспасского монастыря Филарет (Пуляшкин).

Литография 1845 г. с карандашного портрета худ. Добровольского 1834 г.

Старец Филарет незадолго до своей кончины передал для Ивана Васильевича свой нательный крест со словами: «Да будет он ему во спасение». С благоговением принял Киреевский из рук жены крест старца и, пав на колени, произнес: «Ну, теперь чаю спасения для души моей, ибо я в уме своем положил: если отец Филарет снимет с себя крест и мне его пришлет, то явно будет, что Бог призывает меня ко спасению». Именно с этой минуты, по словам Натальи Петровны, «заметен был решительный поворот в мыслях и чувствах Ивана Васильевича»27. Во время предсмертной болезни старца Филарета И. В. Киреевский ухаживал за ним с сыновней любовью. Ценя беседы старца и проводя долгие часы в его келье, Иван Васильевич все более преображался внутренне и укреплялся в вере. Совершившийся в И. В. Киреевском духовный переворот В. Н. Лясковский назвал «не обращением неверующего, а скорее удовлетворением ищущего»28. Этому чудесному событию, произошедшему между 1836 и 1838 гг., предшествовали долгие годы « сердечного алкания »29, тщетных поисков в философских системах Германии ответов на вопросы о смысле бытия человека и исторических судьбах народов.

Оглядывая путь, приведший И. В. Киреевского в лоно Православной Церкви, необходимо также отметить важную роль, которую сыграл в преобразовании внутреннего мира Ивана Васильевича его младший брат Петр Васильевич. Н. М. Языков обращался к нему «Петр-пустынник!»30 И. М. Концевич, посвятив в книге «Оптина пустынь и ее время» П. В. Киреевскому отдельную главу, выбрал для нее очень верное название: «Петр Васильевич Киреевский — праведник в миру»31.

Вид московского Новоспасского монастыря. Гравюра, 1842 г.

Главным делом своей жизни П. В. Киреевский избрал изучение истории России и славянских племен и в особенности разыскание старинных памятников народного творчества. При жизни собирателя, к сожалению, в печати появилась лишь

Петр Васильевич Киреевский. Литография с портрета неизвестного художника, 1830-е гг.

малая часть его огромного рукописного собрания. Завершить работу и опубликовать ее результаты Петру Васильевичу помешали многие обстоятельства и прежде всего приступы болезни, мучившей его с начала 1830-х гг. и приведшей к преждевременной кончине. Врачи называли этот недуг и ревматизмом, и болезнью почек, и желчной болезнью. В ноябре 1833 г. А. П. Елагина писала В. А. Жуковскому: «Петр уже три месяца не встает с постели. Мучительную и опасную болезнь переносит он с какой-то ненынешнею твердостию. <…> Когда ему лучше, он роется в преданиях, восстанавливает, выправляет легенды, нынешним летом собранные у нищих, песни русские и пр.; ясность и светлость его внутренности резко выставляется между нашими неспокойными, унылыми, гадливыми душонками»32.

Прожитая П. В. Киреевским жизнь вполне оправдала данное ему при крещении имя — он остался твердым в вере христианином. Петр Васильевич благотворно влиял на всех окружавших его людей, независимо от их убеждений: будь то славянофил,

Дом Киреевских — Елагиных в Москве у Красных ворот. Худ. В. Поляков западник, атеист или нигилист. Как и его отец, крестивший пленных французов и молившийся за них, Петр Васильевич прилагал все свои знания и силу убеждения для возвращения в лоно Церкви воспитанных на французский лад заблудших соотечественников. А. С. Хомяков говорил о нем, что «не видывал человека с бóль-шими миссионерскими способностями»33. В. Н. Лясковский, назвав П. В. Киреевского «скромным тружеником», неизменно отдававшим преимущество перед собой в силе ума и дарований старшему брату, указал на величайшую заслугу Петра Васильевича — именно ему «принадлежит честь научного переубеждения брата»34.

Подтверждает этот вывод и свидетельство Н. А. Елагина в «Материалах для биографии И. В. Киреевского»: «Щедро одаренный от природы, Петр Васильевич смолоду с особенной любовью сосредоточил все свои силы над изученьем русской старины и выработал свой самостоятельный взгляд — глубокое убеждение в безусловном вреде насилия Петровского переворота, в этом отступничестве дворянства от коренных начал русской народной жизни. Он долго оставался одинок с своими убеждениями, они казались чудачеством, непоследовательностью в человеке, который искренно был предан свободе и просвещению, и Ивану Киреевскому трудно было согласить свои европейские мнения с упорным славянством брата. Их разномыслие в таком жизненном вопросе выражалось почти что в ежедневных горячих спорах, состояние это не могло не быть крайне тяжелым для того и другого; чтобы уцелела вполне их единодушная дружба, необходимо было, чтобы один из них пересоздал свой образ мыслей о русском народе. Кажется, можно с уверенностью сказать, что при непрерывном, страстном обмене мыслей и сведений взгляд старшего брата постепенно изменялся по мере того, как несокрушимо-цельное убеждение младшего укреплялось и определялось изучением современной народности и древней, вечевой Руси»35.

Домашнее образование братьев Киреевских было продолжено в Москве, куда семья Киреевских — Елагиных перебралась на жительство в 1821 г., чтобы, как писала

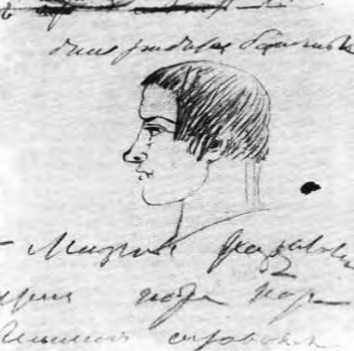

Петр Васильевич Киреевский.

Рис. А. С. Пушкина в черновой рукописи поэмы «Полтава», 1828 г.

А. П. Елагина В. А. Жуковскому, «старшие могли иметь хороших учителей по всем предметам»36. В Москве братья Киреевские слушали лекции лучших университетских профессоров, в числе которых были поэт, литературный критик и переводчик А. Ф. Мерзляков, юрист Л. А. Цветаев, математик Ф. И. Чумаков и историк И. М. Снегирев. Особенное значение для будущей деятельности Петра Киреевского имели занятия с И. М. Снегиревым — этнографом, археологом, составителем фольклорных сборников, знатоком народного быта.

С 1827 г. семья поселилась в собственном доме у Красных ворот в приходе церкви Трех Святителей. Этот дом на долгие годы стал одним из умственных и литературных центров Москвы. Гостями в нем бывали Н. В. Гоголь, Аксаковы, А. С. Хомяков, А. И. Кошелев, В. Ф. Одоевский, С. П. Ше-вырев, М. П. Погодин, М. А. Максимович, С. А. Соболевский, Т. Н. Грановский, А. И. Герцен, П. Я. Чаадаев, Е. А. Баратынский. «Дом А. П. Елагиной, — писал П. И. Бартенев, — сделался средоточием московской умственной и художественной жизни»37. В. А. Жуковский и Н. М. Языков ввели в этот дом А. С. Пушкина. В ставшем знаменитым салоне А. П. Елагиной устраивались литературные чтения, сочинялись и разыгрывались драматические представления. В 1840-е гг., в период острых споров западников со славянофилами, дом у Красных ворот по-прежнему был «любимым местом соединения ученых и литературных знаменитостей Москвы, а по тону сдержанности, гуманности и благосклонного внимания, в нем царствовавшему, представлял нечто вроде замиренной почвы, где противоположные мнения могли свободно высказываться, не опасаясь засад, выходок и оскорблений для личности препирающихся. Почтенный дом этот имел весьма заметное влияние на Грановского, Герцена и многих других западников, усердно посещавших его: они говорили о нем с большим уважением. Может быть, ему они и обязаны были некоторой умеренностью в суждениях по вопросам народного быта и народных верований, — умеренностью, которой не знал уединенно стоявший и действовавший Белинский»38, — так охарактеризовал московский дом Киреевских — Елагиных литературный критик, мемуарист, биограф А. С. Пушкина П. В. Анненков.

К 1820-м гг. относятся первые литературные опыты братьев Киреевских. Петр Васильевич, владевший семью иностранными языками, много переводил, в том числе Шекспира и Кальдерона, а Иван Васильевич пробовал свои силы в художественной прозе и литературной критике. Таланты братьев Киреевских высоко ценили все знавшие их. Пушкин, восторженно приветствуя одну из первых литературно-критических статей Ивана Васильевича («Обозрение русской словесности 1829 года»), назвал ее «замечательнейшей», связав с трудом молодого литератора надежду на великое будущее русской литературы: «Но заметим г-ну Киреевскому, что там, где двадцатитрехлетний критик мог написать столь занимательное, столь красноречивое „Обозрение сло-весности“, там есть словесность — и время зрелости оной уже недалеко»39. На листке черновой рукописи «Полтавы» осенью 1828 г. Пушкин сделал набросок портрета

Петра Киреевского, и рисунок этот не случаен. Именно в это время поэт совместно с С. А. Соболевским обдумывал план издания сборника русских народных песен.

В 1830-е гг., когда П. В. Киреевский сам начал собирать народные песни, Пушкин с великой радостью следил за его занятиями. Они встречались в Москве и в Петербурге. В октябре 1832 г. П. В. Киреевский написал своему ближайшему другу и соратнику Н. М. Языкову: «Пушкин <…> намерен как можно скорее издавать русские песни, которых у него собрано довольно много; я думаю ему послать копию с моего со-брания»40. От намерения своего Пушкин, однако, отказался и во второй половине 1833 г. через С. А. Соболевского пере-

Иван Васильевич Киреевский и Василий Алексеевич Елагин.

дал тетрадь с записанными им Рис. Э. А. Дмитриева-Мамонова, 1840 г. песнями П. В. Киреевскому.

Тема России и характера ее просвещения с самого начала стала центральной в творчестве и исторических разысканиях братьев Киреевских. О задушевных мечтах и планах на будущее 21-летний Иван Киреевский писал своему другу и ровеснику Александру Кошелеву в июле 1827 г.: «Не думай, однако же, чтоб я забыл, что я русский, и не считал себя обязанным действовать для блага моего отечества. Нет! все силы мои посвящены ему. <…> Я могу быть литератором, — а содействовать к просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние, которое можно ему сделать. На этом поприще мои действия не будут бесполезны <…>. Кроме того, слушай одно из моих любимых мечтаний: у меня четыре брата41, которым природа не отказала в способностях. Все они будут литераторами, и у всех будет отражаться один дух. Куда бы нас судьба ни завела и как бы обстоятельства ни разрознили, у нас все будет общая связь — единомыслие, общая цель — благо отечества и общее средство — литература. <…> Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотою слога. <…> Вот мои планы на будущее. Что может быть восхитительнее? — Если судьба будет нам покровительствовать, то представь себе, что лет через 20 мы сойдемся в дружеский круг, где каждый из нас будет отдавать отчет в том, что он сделал, и в свидетели призывать просвещение России. Какая минута!»42

Прекрасное художественное выражение этой устремленности находим в раннем, не публиковавшемся при жизни И. В. Киреевского произведении «Царицынская ночь» (1827), в котором описана вечерняя прогулка веселой кавалькады неподалеку от Царицына. Созерцание тихой звездной ночи, величественного царского

дворца, красоты огромных прудов — «красноречивого памятника мудрого правления

Годунова», полей и рощи, отражавшихся в спокойных водах, изменило настроение молодых людей: «Шумные разговоры умолкли, и тихие мысли сами собой пошли разгадывать прошлую жизнь отечества»43. Одному из друзей приходит мысль «представить Борисово царствование в романе», другой предостерегает его от опасности «нарядить девятнадцатый век в бороду семнадцатого», и в ответ слышит: «Неужели ж ты думаешь, что, переносясь в прошедшее, можно совершенно отказаться от текущей минуты?»44 Окружающая обстановка настроила души молодых мечтателей «к сердечному разговору, а сердечный разговор, как обыкновенно случалось между ними, довел до мечтаний о будущем, о назначении человека, о таинствах искусства и жизни, об любви, о собственной судьбе и, наконец, о судьбе России. Каждый из них жил еще надеждою, и Россия была любимым предметом их разговоров, узлом их союза, зажигательным фокусом прозрачного стекла их надежд и желаний»45. «Царицынская ночь» — не результат холодного раздумья и не только опыт создания художественных образов. В этом небольшом произведении звучит голос сердца автора. Русским юношам той эпохи лучшим поприщем представлялось служение отечеству, они готовы были отдать ему все данные им Богом таланты, знания и душевные силы.

В творческом наследии И. В. Киреевского «Царицынская ночь» занимает особое место — в этой ранней зарисовке, как в малом зернышке, содержатся темы его будущих художественных и философских произведений: историческое и современное устройство русской жизни, миссия России в мировой истории, неразрывная связь судьбы человека с судьбою отечества. Литературная форма этого небольшого произведения тоже необычна — в ней безошибочно угадывается ярко проявившееся в будущем неизменное стремление И. В. Киреевского при осмыслении мироустройства и изложении результатов своих раздумий прибегать не только к логическим приемам, но использовать также все богатство эстетических понятий.

Одна из главных тем русской литературы XIX в. — тема России и Запада. Каковы начала просвещения русского и в чем их отличие от начал просвещения западного? Возможно ли их соединение в русской жизни? В чем основа «самородного» развития России? Опираясь на свои уникальные философские и исторические знания, на наблюдения за событиями современной ему европейской и русской истории, И. В. Киреевский отвечал на эти вопросы своим творчеством, представляя в нем свое видение прошлого и будущего России.

В статье «В ответ А. С. Хомякову» (1839) И. В. Киреевский заметил, что «понятие наше об отношении прошедшего состояния России к настоящему принадлежит не к таким вопросам, о которых мы можем иметь безнаказанно то или другое мнение, как о предметах литературы, о музыке или о иностранной политике, но составляет <…> существенную часть нас самих, ибо входит в малейшее обстоятельство, в каждую минуту нашей жизни»46. Иван Васильевич бы убежден в том, что «это дело для каждого важно» и что «единомыслие могло бы быть не бесполезно для всех»47. Однако согласовать различные точки зрения славянофилам, к сожалению, так и не удалось. В 1845 г., ставшем рубежным в истории западничества и славянофильства, окончательно определились и расхождения во мнениях самих славянофилов о характере соотношения западного и национального элементов в жизни России. «Нас очень мало, и мы все врознь»48, — писал А. С. Хомяков Ю. Ф. Самарину в 1846 г. Разноголосица мнений в кружке московских друзей причиняла настоящую душевную боль И. В. Киреевскому: «Как часто прежде, находясь в кругу этих людей, проникнутых одним благородным стремлением, но разделенных тысячью недоразумений, страдал я вну-тренно от тех однообразных повторений некоторых всем общих, но всеми различно понимаемых фраз, от той недоконченности всякой мысли, от тех бесконечных горячих и вместе сухих, ученых, умных и вместе пустых споров, которые наполняли все их взаимные отношения <…>». С грустным сожалением Иван Васильевич признавал, что «сочувствия между ними» «не развились в единомыслие»49.

Позиция И. В. Киреевского, как в спорах внутри славянофильского кружка, так и в полемике западников со славянофилами, была особой. По словам И. М. Концеви-ча, «причисление Киреевского к „ранним славянофилам“ является ошибкой. Во всем собрании его сочинений нет ни единого слова, дающего право на такое наименование. Он боролся, как и его брат, за сохранение черт русской самобытности. Ему, подобно К. Н. Леонтьеву, дороги византийские наши корни, на которых основано Право-славие»50. Общий важный вывод, сделанный И. М. Концевичем, таков: «Братья Киреевские не примыкали всецело ни к одному

И. В. Киреевский. Худ. П. П. Соколов (?), кон. 1840-х — нач. 1850-х гг.

из существовавших тогда идеологических течений»51.

«Отвергать все западное и признавать только ту сторону нашей образованности, которая прямо противоположна европейской, есть, конечно, направление односто-роннее»52, — утверждал И. В. Киреевский в статье «Обозрение современного состояния словесности» (1845). По словам П. В. Анненкова, эта статья «наносила тяжелые удары преследователям Запада» и показывала, что «И. В. Киреевский, вместе с тем, имел представление о роли Запада в деле цивилизации гораздо более широкое, чем ультраславяне из его собственной партии, которым и не замедлил высказать горькие истины»53. Размышляя о роли двух элементов — русского и западного — в жизни России и о необходимости выбора между ними, И. В. Киреевский еще в 1839 г. пришел к выводу: «Не в том дело, который из двух, но в том, какое оба они должны получить направление, чтобы действовать благодетельно. Чего от взаимного их действия должны мы надеяться или чего бояться?»54

Оставаясь всегда ученым-исследователем и художником одновременно, в «Отрывке из романа: Две жизни» (1832) И. В. Киреевский попытался в образах умного и просвещенного Вельского, имевшего репутацию «ужасного чудака» и «англомана», и его семнадцатилетней дочери Софьи представить возможность гармоничного соединения русских и европейских черт. В описании жизни и привычек Вельского угадывается авторское видение такого соединения как благодетельного: «Вельский имел много привычек не-московских и вообще любил создавать себе образ жизни сам, тогда только следуя принятым обычаям, когда они совпадались с его мыслями. Несмотря на древность своего дворянства, привычки жизни своей составил он себе по образцу среднего сословия образованной Европы, перенимая иное у англичан, другое у немцев, иное у французов, не пренебрегая, впрочем, и русского, когда оно не мешало его вкусам и входило в тот смысл, который он старался дать своей жизни»55. Роман остался незаконченным, и можно только предполагать, что первоначальное непризнание московским светом образа мыслей отца и дочери в дальнейшем повествовании могло обратиться в нечто противоположное.

Чтение «Отрывка из романа: Две жизни» оставляет еще одно отчетливое ощущение — при всей очевидной в этом раннем произведении тяге к Европе и признании в ней достойного учителя главным предметом раздумий для автора, как и всегда, была Россия. Последующее творчество И. В. Киреевского только подтвердило то, что историческое и современное устройство русской жизни, роль Православия в формировании уникального явления, называемого русской цивилизацией, ее значения для мировой истории оставались неизменными предметами его художественных и философских исследований.

Главными темами повести «Остров» (1838) стали раздумья автора о законах миропорядка, о судьбе России, ее исторической миссии. Юному Александру Палеологу, родившемуся и воспитанному в исключительно благоприятной обстановке на скрытом от мира греческом острове, где «вся образованность древней и новой Греции хранилась между жителями во всей глубине своей особенности, неизвестной Западу и забытой на Востоке»56, заманчивым и притягательным стал представляться Запад. Стремление увидеть другой мир «беспрестанно увеличивалось в душе молодого человека, усиливалось чтением, разговорами с отцом, уединенными мечтаниями»57. Соблазном для неискушенного юноши явились все особенности жизни людей неведомого ему мира: «их неразумные слабости вместе с гигантскими созданьями ума; их необузданные страсти посреди усильного стремления к устройству; их легкомыслие, их яркие искусства, их внутренние противоречия, пестрое просвещение»58. В описаниях душевных устремлений героя повести, несомненно, отразился внутренний опыт самого автора и пройденные им этапы изучения европейского мира.

Жители острова, несмотря на географическую оторванность от остального мира, постоянно получали известия о происходивших там событиях. Их не тревожила ни «наружная мишура европейской образованности», ни «чужеродные сплетни», но неизменно «с любопытством сердечного участия следили они за судьбами просвещения и народов и с трепетом ожидали, не воскреснет ли Греция и не блеснет ли где-нибудь луч надежды к избавлению Христианства»59. Надежду эту островитяне связывали с Россией. Константинопольский патриарх, обращаясь к Александру Палеологу, говорит: «Не одни мы православные: подле нас есть братья наши, которые составляют великое государство, богатое надеждами. Прежде и они задавлены были неверными; но теперь проснулись, отдохнули, и для человечества готовится у них новая судьба. Правда, и к ним уже нашли дорогу ослепление, ереси и заблуждения неверия, и у них уже святая правда и умное просвещение начинают приходить в разногласие; но Провидение не обманет: придет время, Оно пошлет им людей, которые поймут истину, и тогда все переменится. Тогда, может быть, и нам можно будет надеяться воскреснуть для жизни»60.

Надежду на то, что когда-нибудь «святая правда» и «умное просвещение» смогут прийти в согласие, И. В. Киреевский выразил также в заключительных строках статьи «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» (1852): «Одного только желаю я: чтобы те начала жизни, которые хранятся в учении святой Православной Церкви, вполне проникнули убеждения всех степеней и сословий наших, чтобы эти высшие начала, господствуя над просвещением европейским и не вытесняя его, но, напротив, обнимая его своею полнотою, дали ему высший смысл и последнее развитие и чтобы та цельность бытия, которую мы замечаем в древней, была навсегда уделом настоящей и будущей нашей православной России»61.

Повествование о жизни православных островитян; о событиях Французской революции — как «вдруг на Западе переломился порядок: взволновался народ, разы-гралися страсти, рухнул престол, полилась кровь, падает Церковь, законы ломаются, все устройство вещей ниспровергнуто»62; о том, «как Небо карает народ»63, о возвышении и падении Наполеона, под могуществом которого страдала вся Европа и «с ужасом называла его Великим»64 и которому «справедливое Провидение» послало « судьбу его по мысли его»65, — эта повесть не была завершена И. В. Киреевским. «Замысел „Острова“ был, по-видимому, широк, — писал В. Н. Ля-сковский, — и нам остается пожалеть о том, что он не осуществился. <…> Впечатление живой веры в непоколебимость Православия и ясности религиозно-философского взгляда

И. В. Киреевский. Фото 1853 г.

на историю и жизнь, производимое чтением этих немногих страниц, — очень сильно»66.

«Православие есть душа России, — писал И. В. Киреевский, — корень всего ее нравственного бытия, источник ее могущества и крепости, знамя, собирающее все разнородные чувства ее народа в одну твердыню, залог всех надежд ее на будущее, сокровище лучших воспоминаний прошедшего, ее господствующая святыня, задушевная любовь»67. Эти строки написаны в 1855 г. И если путь Ивана Васильевича к обретению этого убеждения занял годы, то Петр Васильевич никогда не подвергал сомнению эту истину и еще более утвердился в ней, побывав за границей, куда братья Киреевские, по совету В. А. Жуковского и с его рекомендациями, отправились для продолжения образования.

Пребывание в Германии стало важным этапом умственного и духовного возрастания братьев Киреевских. Петр Васильевич уехал в Мюнхен летом 1829 г., а Иван Васильевич последовал за ним в январе 1830 г., первоначально поселившись в Берлине, где он до марта слушал лекции университетских профессоров. Примечательно, что уже вскоре после расставания с родиной, в ноябре 1829 г., Петр Киреевский писал брату в Россию: «Мы родились не в Германии, у нас есть отечество . И может быть, отдаление от всего родного особенно развило во мне глубокое религиозное чувство. <…> Только побывавши в Германии, вполне понимаешь великое значение русского народа, свежесть и гибкость его способностей, его одушевленность»68.

П. В. Киреевский, застенчивый, заикающийся и оттого старавшийся избегать общества, чувствовал бы себя в Мюнхене совсем одиноким, если бы не семейство

Ф. И. Тютчева, помогавшее молодому студенту перенести разлуку с семьей. Дважды в неделю Петр Киреевский бывал в их доме, где его принимали очень радушно. Родным в Россию Петр Васильевич писал: «С Тютчевым видаюсь довольно часто, и мы, как кажется, сошлись как нельзя лучше <…> люблю его и все его семейство за их ум, образованность и необыкновенную доброту. Они принимают меня и со мною обходятся так, как добрее и внимательнее нельзя»69. Жене Ф. И. Тютчева — урожденной графине Ботмер, по ее желанию, П. В. Киреевский одно время давал уроки русского языка.

Обострившееся чувство неразрывной связи с родиной проявлялось во многом, в том числе и в отношении к русскому календарю. Петр Васильевич в письме к родным упомянул, что немецкий Новый год он встретил у Тютчева, где было дипломатическое общество, и сообщил важное о себе: «Но Русский Новый Год, один для меня настоящий, я <…> встречал дома»70. Чтобы чувствовать себя ближе к родным и к России, Петр Киреевский взялся за перо в самый час наступления новолетия: «12 часов. Новый Год! Пусть его первая минута будет посвящена письму к вам, на Святую Русь! Крепко, крепко обнимаю вас всех! Вот и Новый Год, печальный год, год разлуки <…>. Я его встречаю один, но мыслями с вами»71. Знаменательным был в отношении к календарю и выбор Иваном Киреевским времени приезда к брату в Мюнхен. Он выехал из Берлина незадолго до православной Пасхи72 с их общим другом Николаем Рожалиным73. В Мюнхен они прибыли в Лазареву субботу. Встретив брата и друга, Петр Васильевич радостно писал родным: «Они приехали накануне нашего Светлого Воскресения, и с тех пор в Минхене74 уже не отдельные русские бродят, но живет русская семья, связанная и дружбой, и любовью, и воспоминанием; и русский язык, и русский хохот, и русская ясность и беспечность!»75

Сердечным взором русского православного человека смотрел Петр Киреевский на все красоты и достопримечательности Европы. Восхитившись Саксонской Швейцарией, побывав в Дрездене, полюбовавшись готическими зданиями и развалинами замков в старинных немецких городах, он написал домой: «Очень много красоты отнимает у здешних городов недостаток колоколен и златоверхих церквей, которые так много украшают наши. Правда, здесь есть прекрасные готические здания, но их во всем городе три или четыре, и при взгляде на город издалека они совсем не производят такого действия, какое множество колоколен и башен в Москве или даже Смоленске»76.

Глубинную связь с родиной и личную ответственность за ее судьбу П. В. Киреевский, вероятно, ощутил в себе уже тогда, когда четырехлетним мальчиком решил убить Наполеона. Так и остался он защитником отечества на всю жизнь.

В отношении к людям с иным мировоззрением Петр Васильевич проявлял христианское терпение и мудрость. Поддерживая искренние дружеские отношения с ними, он оставался при этом непримиримым противником их главных идей. Так, в 1830-е гг. он восстал против мнения западников, отрицавших наличие у допетровской Руси исторического значения и самостоятельного пути, а Православие воспринимавших как досадную историческую ошибку. Об этом заявил П. Я. Чаадаев в своем «Философическом письме»: «По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии»77. П. Я. Чаадаев также утверждал, что прошлое России — это «дикое варварство» и «грубое суеверие», что в настоящем «мы составляем пробел в интеллектуальном порядке», что «если мы хотим, подобно другим цивилизованным народам, иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя все воспитание человеческого рода»78.

С этими рассуждениями об «исторической ничтожности» России решительно не был согласен А. С. Пушкин: «…у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена <…> нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех»79. Откликаясь на высказывания Чаадаева, Пушкин спрашивал его: «Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, <…> которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могуще

П. В. Киреевский.

Рис. Э. А. Дмитриева-Мамонова, ок. 1848 г.

ства, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка?» Завершил Пушкин разбор чаадаевского «Философического письма» словами: «…клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал»80.

Картина русской жизни, представленная П. Я. Чаадаевым, мрачна и безысходна: «Никаких чарующих воспоминаний, никаких пленительных образов в памяти, никаких действенных наставлений в национальной традиции. Окиньте взором все прожитые века, все занятые нами пространства, и Вы не найдете ни одного приковывающего к себе воспоминания, ни одного почтенного памятника, который бы властно говорил о прошедшем и рисовал его живо и картинно. Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя»81.

П. В. Киреевский — непримиримый защитник веры и русской старины — в ответ на эти высказывания в письме к другу Н. М. Языкову воскликнул: «Эта проклятая Ча-адаевщина, которая в своем бессмысленном самопоклонении ругается над могилами отцов и силится истребить все великое откровение воспоминаний, чтобы поставить на их месте свою одноминутную премудрость, <…> так меня бесит, что мне часто кажется, как будто вся великая жизнь Петра родила больше злых, нежели добрых плодов»82. Рассуждения П. Я. Чаадаева об отсутствии у русского народа достойных

П. В. Киреевский. Портрет маслом работы

воспоминаний П. В. Киреевский воспринял с сердечной болью: «Мы не только можем гордиться богатством и величием нашей народной поэзии перед всеми другими народами, но, может быть, даже и самой Испании в этом не уступим; несмотря на то, что там все благоприятствовало сохранению народных преданий, а у нас какая-то странная судьба беспрестанно старалася их изгладить из памяти; особенно в последние 150 лет, разрушивших, может быть, не меньше воспоминаний, нежели самое татарское нашествие»83.

Народная поэзия и история России для П. В. Киреевского не существовали отдельно. В 1834 г. в письме к Языкову он заметил об их все разрастающемся собрании: «Тут будет где разгуляться изучателю русского слова и духа, и народных преданий!» И добавил о себе: «…я, отправляясь бродить по различным сторонам России, могу смело надеяться найти всю русскую историю в песнях!!»84 Разыскивая и изучая Э. А. Дмитриева-Мамонова, 1840-е гг.

в течение многих лет старинные докумен ты, летописи, книги, П. В. Киреевский составил себе ясное представление об истории России, однако, часто высказывая свои наблюдения и выводы в беседах с друзьями, обобщающего исторического сочинения не написал. Лишь однажды Петр Васильевич настолько был взволновал

и задет за живое, что не смог, по словам И. М. Концевича, снести «хулы на пред-ков»85 и выступил в 1845 г. в печати с большой статьей об истории Древней Руси.86 С высказанными в этой статье историческими воззрениями П. В. Киреевского полное согласие выразил И. В. Киреевский, упомянув в своей программной статье «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» (1852), что взгляд его брата на «прежнюю Россию» представляет «самую ясную картину ее первобытного устройства»87.

В зрелые годы братьев Киреевских отличало совершенное единомыслие. По духу и по взглядам они, по словам И. М. Концевича, принадлежали к числу мирских «оп-тинцев»88. В заметках И. В. Киреевского к его последней, оставшейся незавершенной статье «О необходимости и возможности новых начал для философии» (1856) есть запись: «Вера — взор сердца к Богу»89. Характеризуя религиозный мир И. В. Киреевского, протоиерей В. В. Зеньковский отметил, что он жил «не только религиозною мыслью , но и религиозным чувством; вся его личность, весь его духовный мир были пронизаны лучами религиозного сознания. У него был подлинный и глубокий религиозный опыт , в осмыслении которого он был теснейшим образом связан со всем тем огромным духовным богатством, которое ему раскрывалось в Оптиной пустыни»90.

Дважды в жизни И. В. Киреевский предпринимал попытки посвятить себя самостоятельной литературно-критической и журнальной работе, но в обоих случаях эти попытки закончились для него разочарованием вследствие цензурного запрета на издательскую деятельность и других неблагоприятных внешних обстоятельств. И только с началом служения делу оптинского книгоиздания для Ивана Васильевича открылась возможность возместить понесенную утрату и в полной мере проявить свои филологические и философские дарования.

Переведенные преподобным старцем Паисием (Величковским) с греческого языка творения святых отцов и исправленные им древние славянские переводы святоотеческих творений, долгие годы известные только узкому кругу владельцев драгоценных рукописей, начали наконец издаваться на общую пользу. Вступая на новое поприще, И. В. Киреевский продолжил труды своего первого духовного наставника иеромонаха Филарета (Пуляшкина), готовившего к печати славянское «Добротолюбие» — собранные старцем Паисием творения святых отцов. С 1847 г. под руководством старца Макария до его кончины в 1860 г. в Оптиной пустыни было издано 16 книг на русском и славянском языках. И. В. Киреевский принимал непосредственное участие в подготовке к печати почти всех из них.

И. В. Киреевский «видел в Оптиной претворение в жизнь мудрости святоотече-ской»91. Это важное обстоятельство имело решающее значение для итогов его философских занятий. Совершив настоящий научный и человеческий подвиг в эпоху, когда религия все более предавалась осмеянию и забвению, И. В. Киреевский обобщил философские знания новейшего времени и предпринял «первую попытку построения философии на христианских началах»92. Старец Макарий поддержал направление научной мысли своего духовного чада, написав, что Иван Васильевич «показал ложное просвещение Европы, одобрил нашу Русь, указал, где искать источники просвещения: в православной Церкви и в учении святых отцев, а не в западных философах»93. Старец Макарий не только в письмах, но и в устных беседах одобрительно отзывался о трудах И. В. Киреевского. В Оптинской летописи сохранились слова старца об опубликованной в «Московском сборнике» в 1852 г. статье Ивана Васильевича «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России»: «Вот и светские мудрецы указывают нам исход — Отеческие Писания, — говорил старец; — недавно И. В. Киреевский прислал (как вы слышали) мне свою книжку, в которой гласно признается, что, исчерпав всю мудрость западных философов, убедился, что истины несть у них, а она таится в Писаниях Отцев Православной Церкви»94.

Оценивая состояние умов многих своих просвещенных современников и отчетливо видя пагубность их безверия, а также не менее опасную ложь «общего христианства», выдуманного неверующими философами, И. В. Киреевский стремился предостеречь их от падения в пропасть и уклонения в ересь. О тех же, кто не желал трудиться над возвышением своего ума до истины и продолжал ставить собственный разум выше нее, Киреевский писал в своей последней статье: «Тяжелое должно быть состояние человека, который томится внутреннею жаждою божественной истины и не находит чистой религии, которая бы могла удовлетворить этой всепроникающей потребности. Ему оставалось одно: собственными силами добывать и отыскивать из смешанного христианского предания то, что соответствовало его внутреннему понятию о христианской истине. Жалкая работа — сочинять себе веру!»95 Эта тема, несомненно, была предметом бесед И. В. Киреевского и со старцем Филаретом — первым его духовным наставником, и с оптинскими старцами. «Сердце обливается кровию, — писал старец Макарий, — при рассуждении о нашем любезном отечестве, России, нашей матушке: куда она мчится, чего ищет, чего ожидает? Просвещение

Оптинский старец Макарий (Иванов). Портрет неизвестного художника, вторая половина XIX в.

возвышается, но мнимое — оно обманывает себя в своей надежде; юное поколение питается не млеком учения Святой Православной нашей Церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым заражается духом. И долго ли этому продолжаться?»96

Беспокоясь о том, во что будут верить следующие поколения русских людей, чему и как они будут обучаться, И. В. Киреевский стремился повлиять на общее направление просвещения в России. Большой его заслугой перед отечеством являются многолетние труды в должности почетного смотрителя Белевского уездного училища, которую он исполнял с 1839 г. и до конца жизни. Деятельность И. В. Киреевского на этом посту была высоко оценена, прежде всего, самими педагогами, со многими из которых Иван Васильевич состоял в переписке, излагая в ответ на их просьбы свои взгляды на преподавание различных предметов. Директор училищ Тульской губернии Аполлон Иванов, например, писал И. В. Киреевскому в 1840 г.: «Ваш взгляд на методы преподавания предметов, преподаваемых в низших училищах, так верен, так прямо ведет к главной цели, правительством для них предна- значенной, и так удобен в своем исполнении, что, по моему мнению, он должен быть принят в руководство во всех уездных и приходских училищах»97.

И. В. Киреевский стремился привести обучение в соответствие с понятием истинного просвещения , ибо простое приобретение грамотности таило в себе много нравственных опасностей для учащихся. Иван Васильевич указывал на то, что в России истинная образованность может исходить только из образованности церковной, и предложил ввести в программу обучения церковнославянский язык, что можно было осуществить без особых преобразований. Достаточно было позволить занимать

должность учителя русского языка не светским учителям, а священникам, которые обучали бы детей, кроме русской грамматики, еще и чтению церковнославянских книг. Одобрив это нововведение, А. Иванов писал И. В. Киреевскому: «В особенности я нахожу весьма важными и полезными Ваши замечания о изменении метóды учения отечественного языка»98. В Белевском уездном училище по ходатайству И. В. Киреевского место учителя русского языка занял священник Александр Богданов «с обя-занностию преподавать вместе и словенский язык и объяснять священно-церковное служение». В сохранившемся черновике официального отзыва о его педагогической службе сказано: «Успехи детей оправдывают его ревностное и примерное усердие в исполнении возложенной на него обязанности»99.

Тревожась о будущем России, И. В. Киреевский искал способы подкрепить «внутренние карантины против той нравственной заразы, от которой теперь гниет Европа». «Грустно видеть, — писал он, — каким лукавым, но неизбежным и праведно насланным безумием страдает теперь человек на Западе. Чувствуя тьму свою, он, как ночная бабочка, летит на огонь, считая его солнцем. Он кричит лягушкой и лает собакой, когда слышит Слово Божие. И этого испорченного, эту кликушу хотят отчитывать по Гегелю!» Иван Васильевич надеялся, что та болезнь, «от которой у бедного западного человека уже провалилось небо», не коснется России или, если коснется, то «какого-нибудь несущественного края нашего общества»100.

Объектом критического рассмотрения для братьев Киреевских была, прежде всего, религиозная сторона жизни Запада, которому они противопоставляли Россию как хранительницу Православия. И. В. Киреевский заметил, что «все высокие умы Европы жалуются на теперешнее состояние нравственной апатии, на недостаток убеждений, на всеобщий эгоизм, требуют новой духовной силы вне разума, требуют новой пружины жизни вне расчета — одним словом, ищут веры и не могут найти ее у себя, ибо христианство на Западе исказилось своемыслием»101. Ивана Васильевича ужаснули последние результаты выражения европейских начал, какими они предстали уже не в старой Европе, а в молодых Соединенных Штатах Америки. Он увидел развитие «одних внешних форм общества», лишенных «внутреннего источника жизни», следствием чего стало «явное презрение всякого мышления, не ведущего к материальным выгодам», «осквернение святых слов человеколюбия , отечества , общественного блага , народности до того, что употребление их сделалось даже не ханжество, но простой общепонятный штемпель корыстных расчетов; наружное уважение к внешней стороне законов при самом наглом их нарушении»102. В основании всего этого лежит «самая мелкая жизнь, отрезанная от всего, что поднимает сердце над личною корыстию, утонувшая в деятельности эгоизма и признающая своею высшею целью материальный комфорт со всеми его служебными силами»103. Отличительная черта западного просвещения, получившего в наследство римскую образованность, — главенство «наружной рассудочности» над «внутреннею сущностью вещей»104.

Сопоставляя просвещение Европы и России, И. В. Киреевский утверждал, что различие между ними заключается не в степени , как принято думать, а в характере . Поэтому и жизнь России строится на ином основании, и исторический путь ее не должен быть повторением западного пути. «Духовным сердцем России» Иван Васильевич назвал православные монастыри, хранящие все условия «самобытного просвещения». Это просвещение, по его словам, «не блестящее, но глубокое; не роскошное, не материальное, имеющее целью удобства наружной жизни, но внутреннее, духовное»105.

Недолгий период земного пути Ивана Васильевича и Петра Васильевича Киреевских совпал с бурной эпохой жизни России, отмеченной одновременно высочайшими взлетами национального самосознания, вызванными Отечественными войнами — 1812 г. и 1853–1856 гг., и «жесточайшим кризисом русского религиозного самосознания», который предопределил дальнейшую трагическую судьбу России. По словам митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева), это была «пора окончательной потери соборного духовного равновесия народа, подорвавшая вековые устои русской православной государственности»106. Именно в эту эпоху Промыслом Божиим братья Киреевские были избраны для великого дела просвещения России. Ясно ощущая связь между собственной жизнью и судьбой отечества, они трудились над тем, чтобы спасительный свет Христов вернулся в те сферы жизни, из которых он стремительно вытеснялся прогрессом и цивилизацией .

Иван Васильевич Киреевский проделал нелегкий путь переосмысления усвоенных в юности взглядов, укрепился в вере и направил данные ему от Господа силы и таланты на служение отечеству и Церкви. Избрав предметом изучения историю Европы и России, различия в характере их просвещения, а также два противоположных элемента, в продолжение двухсот лет составлявших главную особенность русской действительности, И. В. Киреевский представил результаты своих исследований не только в философских и литературно-критических статьях, но и в художественных произведениях. Главный труд его жизни — создание новой философии, основанной на христианских началах, — остался, к сожалению, незавершенным. Скоропостижная кончина от холеры прервала его жизнь 12 июня 1856 г. Отпевавший И. В. Киреевского священник Федор Сидонский назвал его в своей речи «поборником принятых от отцев и прадедов живых убеждений», «христианином, жившим с верою», и писателем, «не стыдившимся свидетельствовать о вере»107. Трагичность судьбы рано ушедшего из жизни И. В. Киреевского еще и в том, что он, по праву названный «самым сильным философским умом первой половины XIX-го века»108, не был вполне понят даже единомышленниками.

О Петре Васильевиче Киреевском хорошо знавший и ценивший дружбу обоих братьев А. С. Хомяков написал: «П. В. Киреевский горячо любил Россию, горячо любил древнюю Русь. Он знал, что в ней, в древней Руси, лежат те коренные начала, которые одни могут служить залогом ее славы и благоденствия в будущем»109. Сам Петр Васильевич, говоря об истинах, которые «глубоко и горячо проникли во все жилки» его «нравственного и физического существа», облек в чеканную форму выстраданное и продуманное: «Я с каждым часом чувствую живее, что отличительное, существенное свойство варварства — беспамятность ; что нет ни высокого дела, ни стройного слова без живого чувства своего достоинства, что чувства собственного достоинства нет без национальной гордости, а национальной гордости нет без национальной памяти»110.

«Великому печальнику за русскую землю», как называл П. В. Киреевского Н. М. Языков, тоже не удалось завершить того дела, которому он посвятил свою жизнь. Однако и современники, и потомки единодушно признают величие его трудов. Главной заслугой Петра Васильевича В. Н. Лясковский назвал то, что «он собрал, разобрал и приготовил к изданию произведения русского былевого творчества в таком объеме и с таким вниманием, как никто до него. Все собиравшие после него — Рыбников, Гильфердинг и другие — шли по его следам. В частностях, быть может, труды их представляют шаг вперед против труда Киреевского; но ему принадлежит честь почина и полнота »111. При жизни собирателя в печати появилась лишь малая часть его огромного рукописного собрания. Завершить работу и опубликовать ее результаты Петру Васильевичу помешали многие обстоятельства и прежде всего его ранняя смерть. П. В. Киреевский скончался 25 октября 1856 г., ненадолго пережив старшего брата.

Иван Васильевич и Петр Васильевич Киреевские покоятся рядом — у алтарной стены Введенского собора в Оптиной пустыни. Оба они избрали общий жизненный путь — служение России. Оставленное ими наследие велико и значимо, но оно не исчерпывается лишь научными и литературными трудами. Заслуга братьев Киреевских перед отечеством еще и в том, что они, храня в себе евангельский свет и щедро делясь им, были одними «из тех немногих людей, которых нравственная чистота, высота духовного строя, твердость убеждений и живая их самобытность бывают зиждительною силою лучших эпох и поколений. <…> Такими людьми жив народ; они — исторические деятели не менее тех, чья деятельность заметна и видна»112.

Список литературы "У нас есть Отечество": братья Иван и Петр Киреевские о России

- ОР РГБ. Летопись скита Оптиной пустыни за 1852-1860 гг. Ф. 214. Опт-361. 488 л.

- РГАЛИ. Письма директоров училищ Тульской губернии А. Иванова, А. Сытина, смотрителя А. Плохова И. В. Киреевскому о состоянии училищ, о методах преподавания, о совещаниях Училищного совета по хозяйственной части, о пополнении училищных библиотек и др. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 154. 45 л.

- Анненков П.В. Литературные воспоминания. М.: Правда, 1989. 688 с.

- Бартенев П. И. Петр Бартенев. Авдотья Петровна Елагина. Биографический очерк // Русский архив. 1877. № 8. С. 483-495.

- Беэр М.В. Семейная хроника Елагиных — Беэр. Воспоминания // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. Новая серия. Вып. MMIV. М., 2005. С. 324-424.

- Глинка Ф. Н. Письма русского офицера: Проза. Публицистика. Поэзия. Статьи. Письма / Сост., вступ. статья, коммент. С. Серкова и Ю. Удеревского. М.: Моск. рабочий, 1985. 366 с.

- Димитрий Долгушин, свящ. В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 352 с.

- Елагин Н.А. Материалы для биографии И.В. Киреевского // Киреевский И.В. Полн. собр. соч.: В 2 т. М.: Унив. тип., 1911. Т. 1. С. 1-82.

- Елагина Е. И. Семейная хроника // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. Новая серия. Вып. MMIV. М., 2005. С. 271-323.

- Зеньковский В.В. История русский философии: В 2 т. Л.: ЭГО, 1991. Т. 1. Ч. 1. 222 с.

- Зеньковский В.В. История русский философии: В 2 т. Л.: ЭГО, 1991. Т. 1. Ч. 2. 280 с.

- Иван и Петр Киреевские в русской культуре / Сост. Г. И. Ловецкий, А. Ф. Малышевский. Калуга: Гриф, 2001. 528 с.

- Иоанн (Снычев), митр. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб.: Изд-во Л. С. Яковлевой, 1994. 352 с.

- Киреевский И.В. Записка об отношении русского народа к царской власти // Киреевский И. В. Разум на пути к Истине. Философские статьи, публицистика, письма. Переписка с преподобным Макарием (Ивановым), старцем Оптиной пустыни. Дневник / Сост. и вступ. статья Н. Ю. Лазаревой. М.: Правило веры, 2002. 662 с.

- Киреевский И. В. Избранные статьи / Сост., вступ. статья и коммент. В. А. Котельнико-ва. М.: Современник, 1984. 383 с.

- Киреевский И. В. Письма к А. И. Кошелеву // Русский архив. 1909. № 5. С. 95-106.

- Киреевский И.В. Полн. собр. соч.: В 2 т. М.: Унив. тип., 1911. Т. 1. 288 с.

- Киреевский И.В. Полн. собр. соч.: В 2 т. М.: Унив. тип., 1911. Т. 2. 302 с.

- Киреевский И.В. Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб.: Росток, 2018. Т. 1. 608 с.

- Киреевский П. В. О древней русской истории (Письмо к М. П. Погодину) // Москвитянин. 1845. № 3. Отд. Науки. С. 11-46.

- КонцевичИ.М. Оптина пустынь и ее время. Свято-Троицкая Сергиева лавра; Издат. отдел Владимирской епархии, 1995. (Репр.: Holy Trinity Monastery. Jordanville. N.Y. 1970.) 608 с.

- Лясковский В. Н. Братья Киреевские. Жизнь и труды их. СПб.: Тип. В. С. Балашев и Ко, 1899. 100 с.

- Маркович А. Воспоминание о Петре Васильевиче Киреевском // Русская беседа. 1857. Т. 2. С. 17-23.

- Переписка В. А. Жуковского и А. П. Елагиной: 1813-1852. М.: Знак, 2009. 728 с.

- Письма Петра Васильевича Киреевского (1829-1854) // Русский архив. 1905. №5. С. 113-173.

- Петерсон А.П. Черты старинного дворянского быта // Русский архив. 1877. №8. С. 479-482.

- Письма П. В. Киреевского к Н. М. Языкову / Редакция, вступ. статья и коммент. М. К. Азадовского. М.; Л.: АН СССР, 1935. 86 с.

- Письма старца Макария Оптинского. СПб.: Изд-во Л. С. Яковлевой, 1993. (Репр.: Собрание писем блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Макария. Издание Козельской Введенской Оптиной пустыни. М., 1862.) 760 с.

- Письмо князя С. С. Урусова к И. В. Киреевскому // Русский архив. 1903. № 11. С. 480.

- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 7. Критика и публицистика. Л.: Наука., 1978. 544 с.

- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 10. Письма. Л: Наука., 1979. 712 с.

- Серафим (Чичагов), архим. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. М.: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, «Ковчег», 2011. 896 с.

- Соймонов А. Д. П. В. Киреевский и его собрание народных песен. Л.: Наука, 1971. 360 с.

- Феофан Затворник, свят. Святитель Феофан Затворник. Краткие мысли на каждый день года по церковному чтению из Слова Божия. Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 1991. 192 с.

- Филарет (Дроздов), митр. Филарета, митрополита Московского и Коломенского, творения / Сост. и вступ. статья свящ. Максима Козлова. М.: Отчий дом, 1994. 478 с.

- Хомяков А. С. Петр Васильевич Киреевский // Русская беседа. 1856. № 4. Отд. Жизнеописания. С. 1-2.

- Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. М.: Унив. тип., 1900. Т. 8. Письма. 480 + 58 с.

- Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. М.: Наука, 1991. Т. 1. 800 с.

- Языков Н.М. Сочинения / Сост., вступ. статья, примеч. А.А. Карпова. Л.: Худ. лит., 1982. 448 с.