U-Pb возраст и редкоэлементный состав титанита из гранитов Белокурихинского массива, Горный Алтай

Автор: Скублов С. Г., Мамыкина М. Е., Ризванова Н. Г.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

В процессе изотопно-геохимического исследования впервые получены данные о возрасте (U-Pb метод, ID-TIMS) титанита из гранитов первой фазы Белокурихинского массива гранитов (Горный Алтай). Конкордантное значение возраста титанита 255 ± 2 млн лет совпадает в пределах погрешности с ранее опубликованными результатами датирования слюд из гранитов второй и третьей фаз Белокурихинского массива Ar-Ar методом (250 ± 3 млн лет). Результаты проведенного датирования в значительной степени отличаются от значений возраста гранитов Белокурихинского массива (232 ± 5 млн лет, U-Pb метод по совокупности зерен циркона; 245 ± 8 млн лет, Rb-Sr метод по валовым пробам гранитов). Таким образом, временной интервал становления Белокурихинского массива гранитов уменьшается до 255–250 млн лет. Исследование редкоэлементного состава титанита методом масс-спектрометрии вторичных ионов продемонстрировало их зональное строение. Центральная часть зерна титанита отличается от краевой области заметно более высоким содержанием REE, Cr, Y и Nb. Содержание V, Zr и Ва понижается к краю в меньшей степени; содержание Sr и U остается постоянным. При этом спектры распределения REE в центральной и краевой частях конформны друг другу и имеют выпуклый характер спектра в области легких REE и вогнутый – в области тяжелых REE. Для титанита характерна отрицательная Eu-аномалия, глубина которой понижается к краю зерна. Отрицательная Eu-аномалия свидетельствует о совместной кристаллизации титанита и плагиоклаза. Спектры распределения REE в титаните из Белокурихинского массива отвечают характеристикам типичного магматического титанита из гранитоидов и в значительной степени отличаются от спектров распределения в титаните метаморфического генезиса.

U-Pb датирование, титанит, граниты, геохимия минералов, Белокурихинский массив, Горный Алтай, U-Pb dating, titanite, granites, geochemistry of minerals, Belokurikhinsky massif, Gorniy Altai

Короткий адрес: https://sciup.org/142226884

IDR: 142226884 | УДК: 550.93 | DOI: 10.21443/1560-9278-2021-24-2-168-177

Текст статьи U-Pb возраст и редкоэлементный состав титанита из гранитов Белокурихинского массива, Горный Алтай

Скублов С. Г. и др. U-Pb возраст и редкоэлементный состав титанита из гранитов Белокурихинского массива, Горный Алтай. Вестник МГТУ. 2021. Т. 24, № 2. С. 168–177. DOI:

Skublov, S. G. et al. 2021. U-Pb age and trace elements composition of titanite from granites of Belokurikhinsky massif, Gorny Altai. Vestnik of MSTU, 24(2), pp. 168–177. (In Russ.) DOI:

Титанит является одним из основных минералов-геохронометров (Frost et al., 2001; El Korh, 2013). Изоморфному вхождению U в кристаллическую решетку титанита способствует сравнительно высокая температура (около 700 ºС) закрытия U-Pb изотопной системы данного минерала (Cherniak, 1993; Frost et al., 2001) и способность его кристаллизации в ходе различных природных процессов (магматических, метаморфических и метасоматических) (Aleinikoff et al., 2002; Li et al., 2010). В настоящее время для определения условий образования титанита используется информация по его редкоэлементному составу (Mazdab et al., 2007; Che et al., 2013); кроме того, для этих целей разработан геотермобарометр, основанный на распределении Zr в титаните (Hayden et al., 2008).

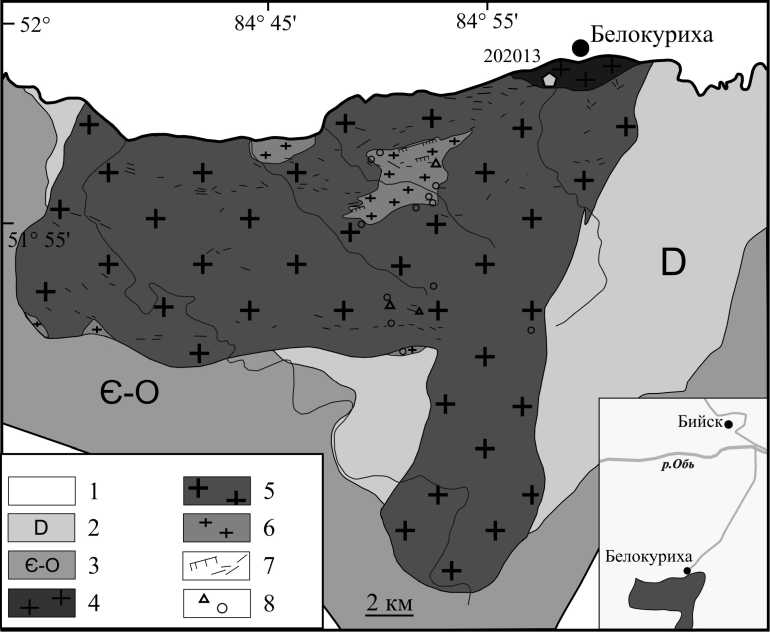

Белокурихинский массив, расположенный в северной части Горного Алтая вблизи города-курорта Белокуриха (рис. 1), состоит из гранитоидов, с которыми связано редкометалльное оруденение (проявления Be, W, Li, Ta и других редких металлов). В составе Белокурихинского массива выделяют три фазы внедрения: 1) меланограниты и гранодиориты; 2) биотитовые граниты; 3) биотитовые и двуслюдяные лейкограниты, умеренно-щелочные лейкограниты (Гусев и др., 2008). Жильные образования в основном представлены аплитами и рудоносными пегматитами. Вещественный состав гранитоидов характеризуется повышенными концентрациями калия, пониженными – фемических элементов и кальция. Породы относятся к высококалиевой серии нормальной или слабо повышенной щелочности, отличаются повышенной железистостью, пересыщены глиноземом (Крук и др., 2018). В целом по геохимическим характеристикам породы Белокурихинского массива соответствуют редкометалльно-плюмазитовому типу гранитоидов (Таусон, 1977), а завершающие лейкограниты третьей фазы отвечают Li-F гранитам (Крук и др., 2018).

Рис. 1. Схема геологического строения Белокурихинского массива гранитов

[по работе (Леонтьев, 1969) с изменениями]: 1 – четвертичные отложения; 2 – девонский интрузивный комплекс (долериты, диорит-порфириты, мелкозернистые биотитовые граниты);

3 – отложения кембрия и ордовика; 4 – меланограниты и гранодиориты первой фазы; 5 – биотитовые граниты второй фазы; 6 – лейкограниты третьей фазы; 7 – пегматиты и кварцевые жилы;

8 – редкометалльная минерализация. Пятиугольником отмечено место отбора образца 202013 Fig. 1. Sketch-map of the geological structure of the Belokurikhinskiy granite (modified after (Leontiev, 1969). Symbols: 1 – Quaternary deposits; 2 – Devonian intrusive complex (dolerites, diorite-porphyrites, fine-grained biotite granites); 3 – Cambrian and Ordovician deposits; 4 – melanogranites and granodiorites of the first phase; 5 – biotite granites of the second phase; 6 – leucogranites of the third phase; 7 – pegmatites and quartz veins;

8 – rare metal mineralization. The pentagon marks the sample 202013 location

Изучение Белокурихинского массива с 1950-х гг. и по настоящее время проводится широким кругом исследователей: А. Н. Леонтьевым (1969), А. Г. Владимировым с коллегами (Владимиров и др., 1996; 1997),

А. И. Гусевым с коллегами (Гусев и др., 2008; Табакаева, 2010), Н. Н. Круком с колегами (Крук и др., 2018). Однако геохронологические данные для пород массива весьма лимитированы. Представленные в настоящей работе результаты датирования титанита из гранитов Белокурихинского массива восполняют существующий лимит указанных данных, а также демонстрируют возможность использования титанита в качестве геохронометра при исследовании гранитов.

Материалы и методы

Методика

Монофракции титанита были выделены по стандартной методике с применением тяжелых жидкостей в Институте геологии и геохронологии докембрия РАН (ИГГД РАН). Из выделенной монофракции титанита отобраны две фракции, отличающиеся по размеру [<70 мкм (3,42 мг); >150 мкм (2,71 мг)], и дочищены под бинокуляром. Разложение проводилось в смеси кислот HF и HNO 3 при температуре 220 ºC в термостате в течение 48 часов. После разложения растворы проб выпаривались и переводились в Br - форму. Выделение Pb и U осуществлялось с использованием ионообменной смолы BioRad AG 1-X8 100-200 mesh в HBr форме по методике, изложенной в работе (Manhes et al., 1978), с последующей дочисткой U в азотнокислой среде на смоле UTEVA. Для изотопных исследований применялся трассер 235 U- 208 Pb.

Измерения изотопов Pb проводились в ИГГД РАН с помощью многоколлекторного масс-спектрометра TRITON TI. На основании многократных измерений стандарта SRM-981 погрешность изотопных отношений 206 Pb/ 204 Pb, 207 Pb/ 204 Pb, 208 Pb/ 204 Pb соответственно составляла 0,10; 0,15; 0,20 % (2σ). Лабораторное загрязнение при исследованиях не превышало 0,025 нг Pb и 0,005 нг U. Расчеты изотопных отношений и возраста минералов проводились по программам, указанным в работах (Ludwig, 1991; 1999). Низкие измеренные отношения 206 Pb/ 204 Pb (51,5 и 67,6) не позволили ввести поправку на обычный свинец по модели Стейси – Крамерса. Поэтому расчеты осуществлялись по изохроне возраста Total-Pb/U (Ludwig, 1998), в которой используются отношения 238 U/ 206 Pb, 207 Pb/ 206 Pb и 204 Pb/ 206 Pb. Метод основан на следующих предположениях: 1) минерал остается закрытым для миграции U и Pb после кристаллизации; 2) изотопный состав нерадиогенного Pb является однородным. Этот метод также позволяет определять изотопный состав исходного нерадиогенного свинца. Значительные величины погрешностей отношений 206 Pb/ 238 U и 207 Pb/ 235 U в данном случае определяются величиной ошибок определения 206 Pb/ 204 Pb и 207 Pb/ 204 Pb в нерадиогенном свинце.

Исследование состава титанита по главным элементам на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6510LA c энергодисперсионным спектрометром JED-2200 (ИГГД РАН) показало отсутствие включений посторонних минеральных фаз, наличие которых проверялось при максимально возможном увеличении методом композиционного контраста (режим BSE). Содержание редких и редкоземельных элементов (REE) определялось в двух зернах (четырех точках) титанита с помощью ионного микрозонда Cameca-IMS-4f (ЯФ ФТИАН 1 , г. Ярославль) по методике, подробно изложенной в работах (Соболев и др., 1995; Jung et al., 2007). Диаметр поля анализа был равен 20 мкм. Точность определения составляла 10–15 % (для элементов с концентрацией >1 ppm) и 10–20 % (для элементов с концентрацией 0,1–1 ppm); предел обнаружения – 5–10 ppb. При построении спектров распределения REE состав титанита нормировался к составу хондрита СI (McDonough et al., 1995).

Характеристика образца

Образец меланогранита первой фазы 202013 был отобран в середине подъема по тропе, ведущей от канатной дороги к вершине горы Церковка (51°58′53,43″ N, 84°56′37,3″ E, на высоте 450 м). В образце наблюдались характерные для гранитов первой фазы крупные удлиненные кристаллы калиевого полевого шпата (в среднем 15 об.%), достигающие по удлинению 3–5 см. Основная масса породы среднезернистая. Темноцветные минералы (биотит, роговая обманка) достигали в породе 20 об.%. Их размер составлял 0,75–0,25 мм (для биотита) и 0,5–0,25 мм (для роговой обманки). Кварц и плагиоклаз присутствовали в равных долях примерно по 30 об.%. В основной массе породы вкрапленники полевого шпата и кварца имели размер до 2,5 и 1,25 мм соответственно. В породе визуально наблюдались мелкие (<1 мм) бледнорозовые клиновидные зерна титанита. Порода умеренно затронута вторичными изменениями: по биотиту развивается хлорит и эпидот, по плагиоклазу – серицит; калиевый полевой шпат подвержен процессам пелитизации.

Результаты и обсуждение

U-Pb возраст титанита

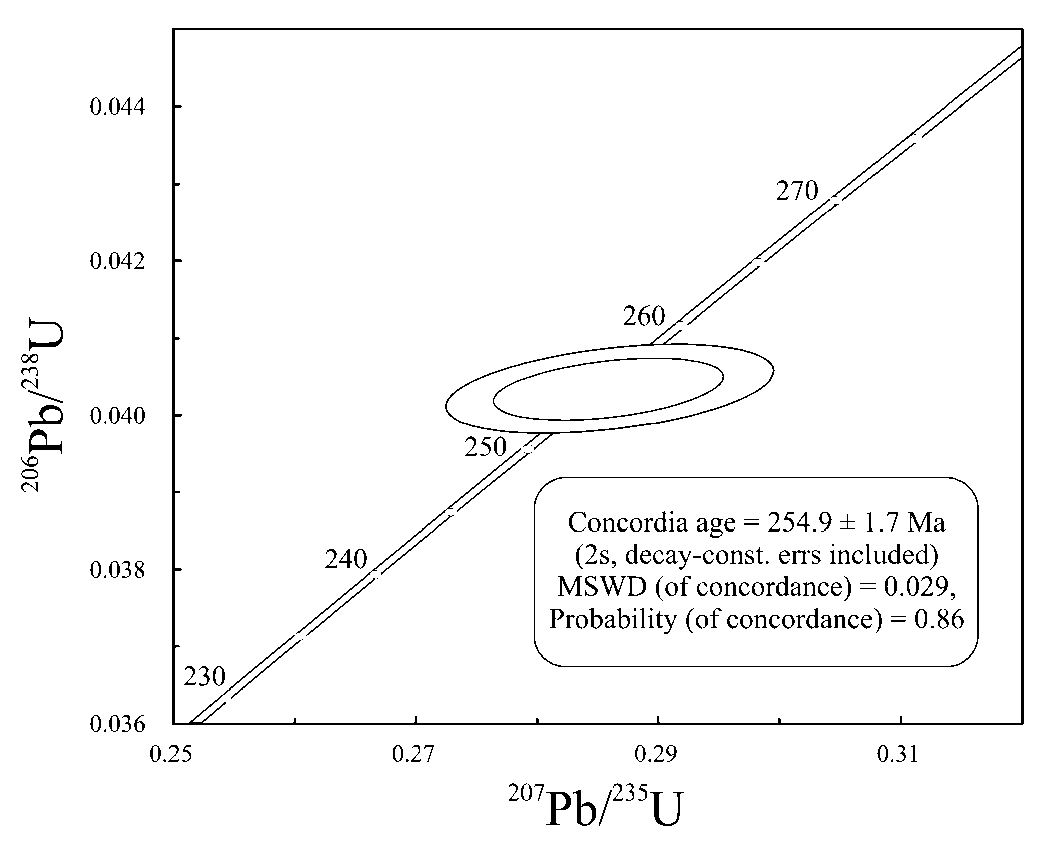

Исследование U-Pb возраста титанита проводилось по двум навескам (табл. 1). Первая навеска состояла из сравнительно мелких зерен (обломков) минерала (до 70 мкм). Во вторую навеску были отобраны более крупные зерна (обломки) размером не менее 150 мкм. Измеренное содержание U и Pb в навесках мелких и крупных зерен оказалось близким – 116 и 113 ppm U, 18 и 15 ppm Pb соответственно. На диаграмме с конкордией Везерилла (рис. 2) обе фигуративные точки для разноразмерных навесок титанита оказались конкордантными и практически совпали. По двум точкам был рассчитан конкордантный возраст 254,9 ± 1,7 млн лет (MSWD = 0,029).

Таблица 1. Изотопные U-Pb данные для титанита (образец 202013) Table 1. U-Pb isotope data for titanite (sample 202013)

|

- У - о 3 св Сц |

3 св У о m |

Содержание, ppm |

Изотопное отношение |

Rho |

Возраст, млн лет |

|||||||

|

Pb |

U |

£ £ |

£ £ |

£ £ |

р £ |

р £ |

р £ |

р £ |

£ £ |

|||

|

<70 |

3,42 |

18 |

116 |

51,485 |

0,05141 |

1,37634 |

0,28592 (0,63 %) |

0,04033 (0,3 %) |

0,41 |

254,9 ± 3,0 |

255,3 ± 9,5 |

259,4 ± 9,2 |

|

>50 |

2,71 |

15 |

113 |

67,564 |

0,05140 |

1,45903 |

0,28582 (0,45 %) |

0,04033 (0,3 %) |

0,42 |

254,9 ± 2,1 |

255,3 ± 6,7 |

258,6 ± 6,3 |

Рис. 2. Диаграмма с конкордией для титанита (образец 202013)

Fig. 2. Diagram with concordia for titanite (sample 202013)

До настоящего времени объем геохронологических данных для гранитов Белокурихинского массива был весьма лимитирован. U-Pb методом (TIMS, навески зерен) по циркону из порфировидных биотитовых гранитов (две пробы, одна из которых была подвергнута 50%-му кислотному выщелачиванию) по верхнему пересечению дискордии установлен возраст, равный 232 ± 4,7 млн лет (MSWD = 0,3) (Владимиров и др., 1997). По четырем пробам (две – из порфировидных биотитовых гранитов, две – из лейкогранитов) Rb-Sr изохронным методом определен возраст, составивший 245 ± 8 млн лет (Владимиров и др., 1997). Эти определения возраста незначительно перекрываются даже с учетом погрешностей. Во многом на основании общности результатов датирования (245–225 млн лет) Белокурихинский массив был сопоставлен с гранит-лейкогранитами Каракольского пояса (Владимиров и др., 1996).

Проведенное Ar-Ar методом датирование слюд из гранитов Белокурихинского массива показало отличающиеся от рассмотренных выше значения возраста (Gavryushkina et al., 2017). По биотиту из гранитов

(фаза не конкретизирована) получено значение возраста 250 ± 2,7 млн лет, по мусковиту из лейкогранитов обособленного Осокинского штока – 250 ± 3,5 млн лет. Результаты датирования слюд из гранитов Ar-Ar методом хорошо согласуются с нашими данными по локальному датированию циркона (конкордантные значения возраста, SHRIMP-II) – 247 ± 2 млн лет для гранитов второй фазы и 255 ± 4 млн лет для лейкогранитов третьей фазы (неопубликованные данные). Результаты датирования минералов (биотита, калиевого полевого шпата и плагиоклаза) и валовой пробы гранита первой фазы Белокурихинского массива (образец 202013), из которого был выделен титанит для настоящего исследования, Rb-Sr методом составили 247,7 ± 2,7 млн лет. Возраст по Rb-Sr методу для гранита первой фазы моложе на 7 млн лет, чем U-Pb возраст титанита из той же пробы (около 255 млн лет). Данную разницу можно объяснить более низкой температурой закрытия Rb-Sr изотопной системы для породообразующих минералов гранита (Dodson, 1973) по сравнению с аналогичным параметром для U-Pb системы в титаните (Cherniak, 1993; Frost et al., 2001). Поэтому есть все основания уменьшить временной интервал становления Белокурихинского массива гранитов до 255–250 млн лет.

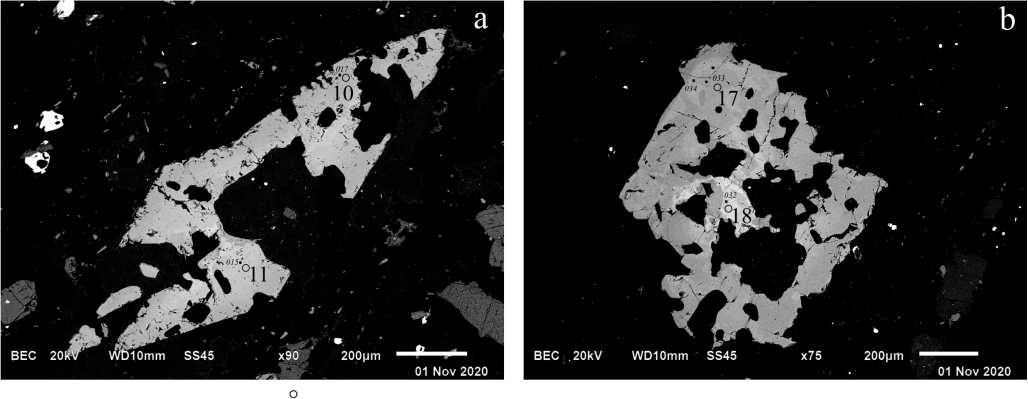

Состав титанита

Состав титанита изучен на примере двух зерен. Первое зерно имеет характерную удлиненную клиновидную форму (0,3×1,0 мм), осложненную прорастаниями и включениями калиевого полевого шпата и плагиоклаза (олигоклаза). Центральная часть зерна отличается более светлой окраской в BSE-изображении по сравнению с краевой областью (рис. 3, а). По данным SEM-EDS-анализа, в титаните присутствуют примеси Al, Fe, Y и Се (табл. 2). В первом зерне содержание Al2O3 составляет около 2,4 мас.% (незначительно понижается к краю зерна). Аналогичное распределение содержания отмечено для FeO. Распределение Y и Се целесообразно рассматривать по данным SIMS, потому что погрешность определения этих элементов методом SEM-EDS достаточно велика.

Рис. 3. Изображение в BSE для первого (a) и второго (b) зерен титанита c указанием точек анализа методом SEM-EDS (курсив) и SIMS Fig. 3. BSE-image of the first (a) and the second (b) grain of titanite with the location of the points of analysis by SEM-EDS (italics) and SIMS

Таблица 2. Состав титанита по данным SEM-EDS-анализа, мас.%

Table 2. Titanite composition according to SEM-EDS analysis (wt.%)

|

Точка анализа |

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

FeO |

CaO |

Y 2 O 3 |

Ce 2 O 3 |

Сумма |

|

015 |

31,34 |

35,70 |

2,43 |

2,34 |

27,49 |

0,58 |

0,12 |

100,00 |

|

017 |

30,54 |

35,65 |

2,36 |

2,14 |

27,41 |

0,55 |

0,36 |

99,01 |

|

032 |

30,58 |

35,85 |

2,25 |

2,23 |

27,04 |

0,71 |

1,34 |

100,00 |

|

033 |

30,86 |

37,12 |

1,72 |

1,87 |

28,13 |

0,31 |

b.d.l.* |

100,01 |

|

034 |

30,20 |

37,41 |

1,76 |

1,30 |

28,09 |

0,55 |

0,68 |

99,99 |

Примечание. *Обозначение b.d.l. указывает на содержание ниже порога обнаружения.

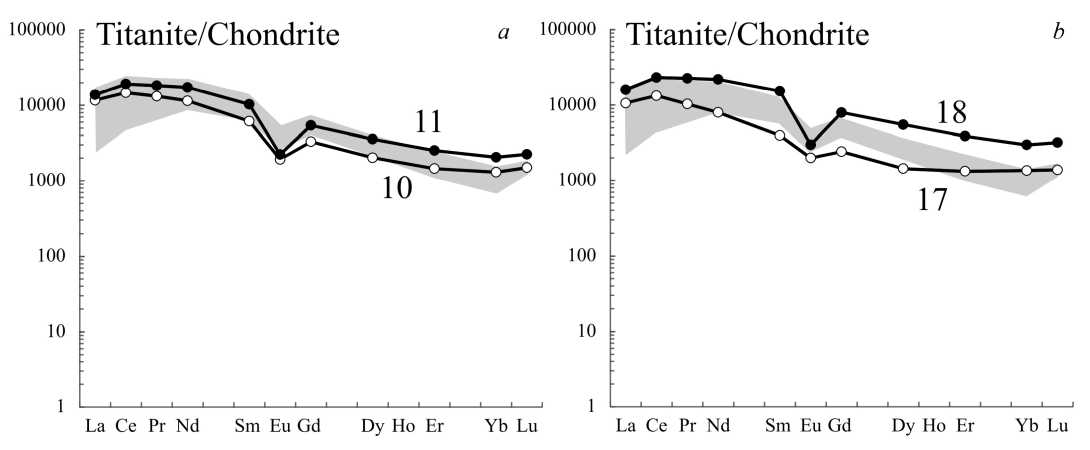

Спектры распределения REE в центральной и краевой частях конформны друг другу и имеют выпуклый характер спектра в области легких REE и вогнутый – для тяжелых REE, но отличаются уровнем содержания (рис. 4, а). Уменьшение содержания к краю зерна более заметно для тяжелых REE, чем для легких REE. Минимальное понижение зафиксировано для Eu. Суммарное содержание REE составляет 28 770 ppm в центральной части зерна (табл. 3, точка 11) и 20 726 ppm – в краевой области (табл. 3, точка 10).

Для обеих точек характерна отрицательная Eu-аномалия, глубина которой понижается к краю зерна (Eu/Eu* увеличивается от 0,30 до 0,43). Помимо REE, центральная часть зерна титанита отличается от краевой области заметно более высоким содержанием Cr, Y и Nb. Содержание V, Zr и Ва понижается к краю в меньшей степени; содержание Sr и U остается постоянным (табл. 3).

Рис. 4. Спектры распределения REE для первого (a) и второго (b) зерен титанита. Серым цветом показан состав титанита из гранитоидов Кочкомского массива (Матреничев, Скублов, 2015) Fig. 4. Spectra of REE distribution for the first (a) and the second (b) grain of titanite. The composition of titanite from granitoids of the Kochkomsky massif (Matrenichev, Skublov, 2015) is shown in gray

Таблица 3. Состав титанита по данным SIMS-анализа, ppm Table 3. Titanite composition according to SIMS analysis (ppm)

|

Компонент |

Точка анализа |

|||

|

10 |

11 |

17 |

18 |

|

|

La |

2 735 |

3 243 |

2 574 |

3 867 |

|

Ce |

8 942 |

11 647 |

8 356 |

14 581 |

|

Pr |

1 217 |

1 683 |

981 |

2 152 |

|

Nd |

5 202 |

7 841 |

3 730 |

10 270 |

|

Sm |

903 |

1 510 |

599 |

2 321 |

|

Eu |

107 |

125 |

115 |

171 |

|

Gd |

651 |

1 069 |

493 |

1 622 |

|

Dy |

494 |

868 |

364 |

1 385 |

|

Er |

231 |

400 |

218 |

635 |

|

Yb |

208 |

328 |

224 |

490 |

|

Lu |

36,6 |

54,9 |

35,1 |

80,6 |

|

V |

766 |

834 |

693 |

795 |

|

Cr |

124 |

201 |

33,5 |

41,4 |

|

Sr |

86,9 |

91,3 |

91,5 |

92,2 |

|

Y |

2 552 |

4 280 |

2 184 |

6 602 |

|

Zr |

597 |

628 |

734 |

996 |

|

Nb |

1 580 |

1 789 |

2 190 |

3 093 |

|

Ba |

48,6 |

62,9 |

41,2 |

71,1 |

|

U |

90,5 |

91,1 |

119 |

107 |

|

REE |

20 726 |

28 770 |

17 691 |

37 575 |

|

Eu/Eu* |

0,43 |

0,30 |

0,65 |

0,27 |

Второе изученное зерно (рис. 3, b) имеет более изометричную форму (500 × 700 мкм). Центральная часть зерна в значительной степени заполнена включениями калиевого полевого шпата и плагиоклаза и отличается от краевой области наличием светло-серых (в BSE-изображении) участков. По данным SEMEDS-анализа, к краю зерна происходит заметное понижение содержания Al 2 O 3 (от 2,3 до 1,7 мас.%) и FeO (от 2,2 до 1,9–1,3 мас.%); на 1–1,5 мас.% к краю повышается содержание TiO 2 и СаО (табл. 2).

Для второго зерна титанита спектры распределения REE в центральной (точка 18) и краевой (точка 17) частях демонстрируют значительное расхождение (рис. 4, b). Краевая часть отличается пониженным содержанием всего спектра REE (17 691 относительно 37 575 ppm в центре). В области легких REE выпуклость спектра пропадает и он становится более прямолинейным. По сравнению с центром зерна в точке 17 уменьшается глубина отрицательной Eu-аномалии (Eu/Eu* возрастает от 0,27 до 0,65), при этом содержание Eu понижается от 171 до 115 ppm (табл. 3). Содержание таких элементов, как Cr, Y, Nb, V, Zr и Ва, понижается к краю зерна титанита. Наиболее значительно это проявляется для Y – падение примерно в три раза (от 6 602 до 2 184 ppm). Содержание Sr и U остается неизменным, как и для первого зерна титанита.

Наблюдаемое понижение содержания от центра к краевой зоне большей части редких элементов в составе титанита можно объяснить изменением минерального парагенезиса в процессе кристаллизации титанита, т. е. на заключительном этапе совместно с титанитом кристаллизовались другие акцессорные и рудные минералы (например, циркон, апатит, ильменит), забравшие в себя соответствующую часть высокозарядных элементов и элементов группы железа. Уменьшение величины отрицательной Eu-аномалии к краевой части зерен отражает понижение температуры расплава в процессе кристаллизации титанита (Mazdab et al., 2007).

В целом характер распределения REE в четырех проанализированных точках титанита из гранитов Белокурихинского массива сходен с распределением в титаните из гранитоидов Кочкомского массива Северной Карелии (Матреничев, Скублов, 2015) как по конфигурации спектров, так и по уровню содержания REE (рис. 4). Суммарное содержание REE в титаните из гранитоидов Кочкомского массива составляет в среднем 21 640 ppm, что довольно близко к аналогичному параметру для титанита из Белокурихинского массива (в среднем 26 190 ppm) (табл. 3). Во всех титанитах из Белокурихинского массива присутствует отрицательная Eu-аномалия (Eu/Eu* варьирует от 0,27 до 0,65) (табл. 3), что обусловлено совместной кристаллизацией с плагиоклазом – минералом-концентратором Eu (Скублов, 2005). Если сравнивать состав магматического титанита из Белокурихинского массива с метаморфическим титанитом из эклогитов Беломорского подвижного пояса и амфиболитов Кейвской структуры (Скублов и др., 2014), то последние отличаются непостоянством спектров REE, зависящих от минерального парагенезиса, общим низким уровнем содержания REE (среднее значение 2 259 ppm при интервале значений от 67 до 10 142 ppm), слабо проявленной отрицательной Eu-аномалией или ее отсутствием.

Заключение

В результате изотопно-геохимического исследования впервые получены данные о возрасте (U-Pb метод, ID-TIMS) титанита из гранитов первой фазы Белокурихинского массива гранитов (Горный Алтай). Конкордантное значение возраста титанита 255 ± 2 млн лет совпадает в пределах погрешности с результатами датирования слюд из гранитов второй и третьей фаз Белокурихинского массива Ar-Ar методом (250 ± 3 млн лет) (Gavryushkina et al., 2017). В то же время результаты датирования в значительной степени отличаются от ранее опубликованных (Владимиров и др., 1997) значений возраста для гранитов Белокурихинского массива (232 ± 5 млн лет, U-Pb метод по совокупности зерен циркона; 245 ± 8 млн лет, Rb-Sr метод по валовым пробам гранитов). Полученные данные являются основанием для уменьшения временного интервала становления Белокурихинского массива гранитов до 255–250 млн лет.

Исследование редкоэлементного состава титанита методом масс-спектрометрии вторичных ионов продемонстрировало их зональное строение. Центральная часть зерна титанита отличается от краевой области заметно более высоким содержанием REE, Cr, Y и Nb. Содержание V, Zr и Ва понижается к краю в меньшей степени; содержание Sr и U остается постоянным. При этом спектры распределения REE в центральной и краевой частях конформны друг другу и имеют выпуклый характер спектра в области легких REE и вогнутый – в области тяжелых REE. Для титанита характерна отрицательная Eu-аномалия, глубина которой понижается к краю зерна. Отрицательная Eu-аномалия свидетельствует о совместной кристаллизации титанита и плагиоклаза. Спектры распределения REE в титаните из Белокурихинского массива отвечают характеристикам типичного магматического титанита из гранитоидов и в значительной степени отличаются от спектров распределения в титаните метаморфического генезиса.

Исследование выполнено в рамках темы НИР ИГГД РАН (FMNU-2019-0002). Авторы благодарят О. Л. Галанкину (ИГГД РАН), С. Г. Симакина и Е. В. Потапова (ЯФ ФТИАН) за помощь в исследовании химического состава титанита.