Участие молодых преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования в научно-исследовательских коллективах как условие развития научного стиля мышления

Автор: Николов Никита Олегович

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Исследования молодых учёных

Статья в выпуске: 2 (43), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Современные социально-экономические реалии, в которых находится современный молодой преподаватель, не всегда идеальны. Имеется в виду, что базовые ставки оклада в силу малой квалификации молодого специалиста не всегда отвечают его ожиданиям и потребностям. Для успешного существования, а порой и выживания молодые преподаватели должны участвовать в грантовых, субсидийных мероприятиях. Для успешной конкуренции с более подготовленными специалистами молодым преподавателям крайне необходимо в краткие сроки овладеть научным стилем мышления. Среди многочисленных существующих технологий по развитию научного стиля мышления не все являются комплексными, экономичными и доступными. Данное положение вещей и определило актуальность исследования. Цель исследования: обосновать возможность развития научного стиля мышления молодого преподавателя посредством его участия в деятельности научно-исследовательского коллектива. Методология (материалы и методы исследования). Методологическим основанием проведения исследования выступил деятельностный и системные подходы. В качестве ведущей идеи о значении коллектива для всестороннего развития его участников были приняты идеи А. С. Макаренко. В качестве дополнения к педагогическому уровню, заявленной методологии, предлагаются идеи О. В. Милюковой. Данный исследователь отмечал, что научный коллектив в процессе своей деятельности может буквально образовывать единое мыслительное поле. В ракурсе заявленной темы работы этот факт будет рассмотрен в качестве психологического инструмента для решения поставленной цели исследования. Для выявления ведущего вида затруднений у молодых преподавателей в рамках их профессиональной деятельности был применен авторский диагностический инструментарий. В исследовании 2019-2020 гг. приняли участие 20 молодых преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования ряда субъектов Российской Федерации. На основании данных диагностического инструментария была разработана технология развития научного стиля мышления. Для оценки предложенной авторской технологии развития научного стиля мышления был разработан и применен экспертный лист. Таким образом, в качестве ведущего метода эмпирического исследования стал метод экспертной оценки. Результаты. На основании применения авторского диагностического инструментария, был выявлен статистически значимый уровень затруднений у молодых преподавателей в вопросах осуществления научно-исследовательской деятельности. Была представлена схема и описание технологии развития научного стиля мышления у молодых преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования (далее - учреждений ДПО). Она предполагает три последовательных этапа: диагностическо-аксиологический, проектно-деятельностный и рефлексивно-оценочный. Также технология предполагает один «мигрирующий», или сквозной этап - автономный. На первом этапе у молодых преподавателей производится диагностика развитости научного стиля мышления, а также им поясняется ценностная сторона коллективной деятельности. На втором этапе молодые преподаватели активно участвуют в серии рабочих заседаний различных по составу научно-исследовательских коллективов. На третьем этапе молодые преподаватели производят оценку степени развитости научного стиля мышления. Все три этапа пронизаны сквозным «мигрирующим» этапом самоподготовки, в рамках которого происходит освоение и совершенствование методологии научного исследования. По результатам исследования также были высказаны рекомендации по применению технологии. Технология будет эффективной, если будут выполняться следующие условия: 1) преподавателем систематически будет использована стратегия самоподготовки по освоению методологии научного исследования; 2) состав научного коллектива будет подвергаться постоянной ротации, что позволит освоить широкий диапазон методологии исследования; 3) в коллективе будет сформировано комфортное психологическое поле, позволяющее молодому преподавателю сохранять творческую самореализацию и самостоятельность в принятии значимых для коллектива решений. Смысл данных педагогических условий состоит в обогащении личного опыта молодого преподавателя новыми подходами, стилями проведения научного исследования. Также обозначенные педагогические условия будут способствовать мотивации молодого преподавателя на успешное решение поставленных перед ним задач. Это обуславливается тем, что от его вклада в работу научного коллектива будет зависеть успешность работы учреждения, на базе которого сформирован творческий научный коллектив. Заключение. Экспериментальный этап исследования, проведенный посредством метода экспертных оценок, показал, что предложенная технология развития научного стиля мышления может являться эффективным средством по развитию научного стиля мышления у молодых преподавателей. Также стоит отметить и бюджетность/малозатратность данной технологии.

Профессиональное совершенствование, дополнительное профессиональное образование, научно-исследовательский коллектив, молодой преподаватель

Короткий адрес: https://sciup.org/140251083

IDR: 140251083 | УДК: 001.89+159.955

Текст научной статьи Участие молодых преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования в научно-исследовательских коллективах как условие развития научного стиля мышления

Сфера современной системы образования находится в стадии модернизации, и многие механизмы ее развития функционируют в пилотном, тестовом режиме. В частности, необходимо отметить, что механизм привлечения молодых специалистов до 35 лет в науку и образование сегодня еще оттачивается и уточняется. Непростые условия работы и в финансо- вом и социальном плане вполне вероятно могут отпугнуть молодых специалистов от перспективы работать преподавателем, научным специалистом. Предлагаемые сегодня грантовые, субсидийные механизмы поддержки молодых преподавателей не всегда оказываются доступными. В частности, речь идет о непростых условиях конкурентной среды, в которой оказывается молодой преподаватель, так как ему необходимо конкурировать с куда более опытными коллегами.

Для скорейшей адаптации в подобных условиях молодому специалисту необходимо освоить соответствующий стиль мышления, конечно же, речь идет о научном стиле мышления.

Также стоит отметить, что в положениях профессионального стандарта педагога дополнительного профессионального образования1 к трудовым функциям преподавателя заявлено требование по развитию им соответствующей области научного знания.

В соответствии с профессиональным стандартом педагога дополнительного профессионального образования преподаватель обязан изучать и знать тенденции развития соответствующей области научного знания. Также преподаватель обязан знать теоретические основы и технология организации научноисследовательской и проектной деятельности.

Научный стиль мышления характеризуется такими качествами как: системность, объективность, верифицируемость, наглядность и т. д. При этом возникает закономерный вопрос: если характеристика научного стиля мышления всеобще известна, то почему могут возникнуть вопросы с его развитием.

Практика показывает, что между теоретическим комплексом знаний и умением применять их на практике, как правило, большой разрыв. Для сокращения обозначенного разрыва как раз и требуются меры всесторонней поддержки молодых преподавателей.

Стоит отметить, что сегодня известно достаточно много подходов по развитию, а также формированию научного стиля мышления.

Швейцарский исследователь F. Darbellay заострял свое внимание на то, что междисциплинарный подход к познанию является особо точным выразителем современного научного стиля мышления [1]. Соответственно развитие подходов по совершенствованию междисциплинарных знаний согласно подходу F. Darbellay будет являться основанием для развития подлинного научного стиля мышления.

Позиция российского ученого В. Г. Немировский в этом контексте согласуется с позицией Darbellay F. [2].

Российский исследователь Ю. В. Сенько в силу определенных причин под истинным научным стилем мышления понимал концепцию диалектического материализма2. Формировать научный стиль мышления он предлагал с этапа разъяснения его методологических оснований. Под методологическими основаниями он понимал законы и принципы, по которым функционирует научная деятельность. Необходимо отметить, что концепция по формированию научного стиля мышления была разработана для детей школьного возраста. Политехническая концепция обучения в школе должна была, по его мнению, наиболее эффективно способствовать развитию научного стиля мышления.

Другой российский исследователь, Ю. Б. Альт-шуллер, подчеркивает, что формирование и развитие научного стиля мышления наиболее эффективно в рамках междисциплинарного подхода. Он, в частности, имел в виду, что обогащение преподаваемой области знания (физики в школе) общенаучными понятиями позволит выйти на желаемый результат [3]. При этом стоит отметить, что рассмотренный подход релевантен для детей школьного возраста. Для возрастной группы выпускников вузов определенно необходимы совершенно иные, более сложные подходы по развитию научного стиля мышления. Однако сам подход – формирование целостной естественно-научной картины мира в целях совершенствования научного стиля мышления может быть универсальным педагогическим условием.

Исследование О. В. Милюковой относительно вопроса развития научного стиля мышления содержит искомую релевантную технологию для рассматриваемого в статье контингента (молодые преподаватели). О. В. Милюкова уточняет, что научный коллектив, как особая общность людей наиболее эффективно развивается в условиях самоуправления [4].

Также автор подчеркивает, что подобный коллектив способен формировать единое поле мышления. Этот феномен можно трактовать как высокую когнитивную чувствительность членов коллектива к общей для них проблеме исследования. Сравнение в данном исследовании коллектива с социальным организмом весьма близко и автору текущего исследования. Эта позиция нашла свое отражение в гипотезе исследования. Так, при формировании гипотезы исследования автор опирался на идеи А. С. Макаренко. В частности, он подчеркивал значимость коллективной деятельности для формирования целостной и гармонично развитой личности [5; 6].

Вместе с тем необходимо отметить, что современные технологии развития научного стиля мышления у молодых преподавателей требуют значительных финансовых и временных ресурсов. В этом свете технология, представленная в рамках данной статьи, является менее ресурсозатратной и трудоемкой. Это подтверждается проведенным опросом экспертов, компетентных в области рассматриваемой проблемы. Выше обозначенные выводы свидетельствуют о том, что ресурс научно-исследовательских коллективов для развития научного стиля мышления может быть весьма эффективен.

В статье будут представлены результаты экспертной оценки авторской технологии развития научного стиля мышления у молодых преподавателей посредством включения их в деятельность научно-исследовательских коллективов.

Обзор литературы

Вопросу развития научного стиля мышления в современной научной литературе уделено немало внимания. На паритетных основаниях эта проблема изучается во многих странах мира: США (R. S. Root-Bernstein, M. Bernstein,

H. Garnier [7], C. Zimmerman [8], K. Magruder [9]), Австрия [10], Швейцария [1], Россия (Ю. В. Сенько, И. С. Жукова [11; 12], Е. М. Попова [13]), Южная Корея (S. H. Kim [14]) и т. д.

Для начала необходимо уточнить сущность определения научного стиля мышления. Необходимо отметить, что существуют различные подходы к определению данного феномена.

К примеру, российские авторы Н. В. Кочергина и Ю. В. Сенько сходятся во мнении, что понятие научного стиля мышления идентично понятию «картина мировоззрения». В. А. Адольф занимает в этом вопросе несколько иную позицию. В рамках его работ научный стиль мышления можно охарактеризовать как неповторимый стиль умственной деятельности.

Определение И. С. Жуковой по этому вопросу схоже с определением В. А. Адольфа. Вместе с тем определение И. С. Жуковой наиболее полно отражает сущность понятия «научный стиль мышления». Научный стиль мышления она определяет как наивысший уровень развития мышления, который характеризуется единством научного подхода к решению поставленных проблем и особыми психологическими структурами личности. После выяснения сущности определения понятия «научный стиль мышления» закономерно возникает вопрос о разработанности подходов к определению его развитости.

Относительно изложенного вопроса весьма примечательными являются работы J. Giba. Данный исследователь представил подробную технологию выявления развитости научного стиля мышления [15]. В рамках проводимого исследования разумным будет воспользоваться разработанным им опросником развитости научного стиля мышления у респондентов. Вместе с тем подход J. Giba сориентирован на западный стиль мышления, который может быть недостаточно удачным решением для технологии, реализуемой в России.

Российский исследователь И. С. Жукова в данном вопросе предлагает опираться на таксономию показателей дидактического проектирования В. П. Беспалько. Данная таксономия включает, в свою очередь, уровни усвоенности материала, которые и предлагается использовать для оценки сформированности научного стиля мышления. Стоит отметить, что данная система весьма удачна, однако для текущего исследования она является громоздкой. Вместе с тем этот факт не является препятствием для содержательной интерпретации данной таксономической системы в рамках текущей работы.

Выявив проблемы, перспективы и особенности по вопросу фиксации развитости научного стиля мышления, перейдем к вопросу подходов непосредственного развития научного стиля мышления.

Весьма интересными в этом контексте являются работы S. H. Kim. Данный автор раскрывает роль коллектива как формы взаимодействий стилей мышления для получения качественного творческого научного продукта [14, с. 20]. Также он указал на корреляцию между гетерогенными стилями мышления в коллективе и качеством творческих идей. В частности отмечается, что гетерогенный состав стилей мышления в одном коллективе обладает большим творческим потенциалом перед гомогенным. Применительно к рассматриваемой проблеме развития научного стиля мышления у молодых преподавателей это весьма значимый и полезный эмпирический факт. Автор статьи считает уместным учесть его при разработке технологии развития научного стиля мышления. Вместе с тем представленный подход к развитию научного стиля мышления недостаточно технологичен и детализирован. Детализация и уточнение технологии развития научного стиля мышления необходима для более слаженной и четкой работы всего научно-исследовательского коллектива.

Среди зарубежных авторов также весьма интересной работой является исследование Mahmoud J. S. R. (США) [16]. Выделить его труды разумно для проведения обсуждения перспектив исследования в рамках заявленной темы исследования.

Данный исследователь убедительно доказывает, что на любой из возможных стилей мышления устойчиво влияют социодемогра-фические условия, а также личные психосоматические качества личности. Это означает, что в дальнейшем имеется перспектива проведения отдельного исследования о значении психосоматических качеств личности на возможность успешного освоения научного стиля мышления.

В России данным вопросом достаточно основательно занимались Ю. В. Сенько, И. С. Жукова,

Н. В. Кочергина, Е. М. Попова. Стоит дополнительно отметить, что данные ученые предложили критерии сформированности научного стиля мышления.

На основании их работ можно выделить основные критерии развитости научного стиля мышления: 1) системность мышления, 2) умение моделировать научный аппарат исследуемой проблемы, 3) умение на основании закономерностей формулировать принципы научного исследования, 4) умение формировать новые методические подходы к изучению избранной предметной области, 5) умение самостоятельно проводить научное исследование, 6) научность знаниевой компоненты, 7) высокая скорость решения профессиональных задач [11; 12; 13; 17]. В качестве ведущего критерия сформированного научного стиля мышления можно назвать умение самостоятельно проводить научное исследование.

Во введении уже были упомянуты подходы Ю. В. Сенько по развитию научного стиля мышления, поэтому повторять их обзор будет неуместным.

З. Э. Байбагисова подчеркивает, что процесс развития методологических знаний является основой развития и научного стиля мышления. Элементами данного процесса она называет изучение методов и понятий научного исследования, а также принципов отбора содержания методологических знаний. Технической особенностью данного процесса З. Э. Байбагисова называет поэтапное усложнение комплекса «знаний о знаниях» (методологии научного исследования) [18]. При этом стоит отметить, что представленный подход к формированию научного стиля мышления в качестве педагогического ресурса в основном подразумевает деятельность обучающего.

Более совершенной и системной, по мнению автора исследования, должна быть модель технологии, в которой в качестве педагогического ресурса должна быть заявлена и самостоятельная работа обучаемого. Модель технологии, которую предлагает З. Э. Байбагисова, является репродуктивной, а не генеративной, не собственно творческой [19]. В этом свете разумно продолжить обзор источников по проблеме исследования.

Е. М. Попова указывает, что включение философских и исторических категорий в рамки общеобразовательных предметов позволяет эффективно формировать научный стиль мышления у обучающихся [13]. Относительно заявленной технологии развития научного стиля мышления необходимо отметить, что ее элементы релевантны для школьного возраста. Для развития научного стиля мышления у молодых специалистов определенно требуется более сложная технологическая структура.

О. С. Гибельгауз в качестве условия становления научного мышления называет процесс усвоения логики научного познания учеником. В свою очередь, научное мышление является основанием для формирования научного стиля мышления [20]. Вновь необходимо отметить, что заявленные педагогические условия не будут эффективны в процессе развития научного стиля мышления у молодых преподавателей несовершенны. Причина ранее уже была нами озвучена – представленная технология сориентирована на нерелевантную возрастную аудиторию для текущего исследования.

С. А. Чернова в качестве составных элементов технологии развития научного стиля мышления называет две группы умений. В рамках первой группы умений формируются компетенции по поиску сущностных элементов в познаваемых процессах. Под второй группой умений подразумевается компетенции по включению сущностных элементов в акты мышления. Под актами мышления она подразумевает четыре этапа: 1) изучение проблемы исследования; 2) выявление методов исследования; 3) поиск путей их непосредственного применения; 4) оценка результатов исследования [21].

Стоит отметить, что представленная технология направлена в основном на формирование, а не развитие научного стиля мышления. Данное обстоятельство не позволяет учесть элементы данной технологии или указать их методологическую значимость в рамках текущего исследования.

Исходя из рассмотренных подходов к развитию научного стиля мышления, стало ясно, что они по тем или иным причинам не являются системными, универсальными, эффективными и доступными. Данное обстоятельство актуализирует тему исследования.

На основании произведенного анализа теоретических подходов по развитию научного стиля мышления стало возможным выразить цель исследования.

Цель исследования ‒ обосновать возможность развития научного стиля мышления молодого преподавателя посредством его участия в деятельности научно-исследовательского коллектива.

Методология (материалы и методы)

В качестве ведущей методологической идеи были выбраны работы А. С. Макаренко о значении коллектива во всестороннем развитии личности. Данная идея, по мнению автора, в свою очередь, берет исток из позитивного опыта многовековой практики коллективного стиля принятия важных общественных решений (Вече Древней Руси, Боярская Дума и их современные аналоги). Таким образом, автор желает подчеркнуть, что педагогической идеи советского периода весьма разумно продолжить в современных условиях. Данные идеи не только сохранили аутентичные для российского социума эффективные формы и способы принятия решения, но и усовершенствовали их.

Отметим, что в рамках данной статьи будет уточняться роль коллектива в развитии научного стиля мышления у молодых преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования. Также в качестве подосновы ведущей педагогической идеи исследования были приняты психологические разработки В. Милюковой. В частности она отмечала, что научный коллектив в процессе своей деятельности может буквально образовывать единое мыслительное поле. Данное единое мыслительное, следуя ее работам, фактически усиливает когнитивную чувствительность членов коллектива. Данное обстоятельство определенно может служить психологическим условием для формирования единого стиля мышления. Соответственно, при наличии сильного лидера, обладающего развитым научным стилем мышления, и остальные члены коллектива будут проникаться образом, а затем и сущностью научного стиля мышления.

Дополнительно необходимо отметить, что сегодня уже многие учреждения высшего и дополнительного профессионального образования успешно используют ресурсные возможности научно-исследовательских коллективов.

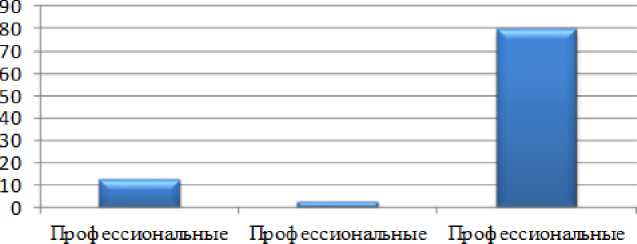

затруднения в области учебной деятельности (%)

затруднения в области методической деятельности(%)

затруднения в области научной деятельно сти(%)

Рис. 1. Выявленные профессиональные затруднения у молодых преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования

Таблица 1

Функциональная карта технологии развития научного стиля мышления у молодых преподавателей учреждений ДПО

|

№ |

Научный аппарат функциональной карты |

Диагностическо-аксиологический |

Проектнодеятельностный |

Рефлексивнооценочный |

Автономный мигрирующий этап |

|

1. |

Цель |

Выявить уровень развитости научно го стиля мышления у молодых преподавателей и раскрыть аксиологическую составляющую коллективной деятельности |

Непосредственное воздействие кол лективной деятельности на развитие научного стиля мышления у молодых преподавателей |

Провести диагностику развитости научного стиля мышления у молодых преподавателей после участия в научноисследовательских коллективах (далее ‒ НИК) |

На всей протяженности реализации технологии развивать владение методологией научного исследования |

|

2. |

Задачи |

мышления у молодых преподавате лей.

лекционными мате риалами) и провести лекции и/или семинары о ценностных основах коллективной деятельности |

1. Организовать деятельность НИК на базе учреждения ДПО |

|

формы (генеративный или репродуктивный) для совер шенствования владения методологией научного исследо вания.

совершенствования владения методологией научного исследования |

|

3. |

Стадии этапа |

1. Диагностика развитости научного |

1. Подготови тельная стадия. |

1. Диагностика развитости науч- |

1. Стадия планирования реализации |

|

№ |

Научный аппарат функциональной карты |

Диагностическо-аксиологический |

Проектнодеятельностный |

Рефлексивнооценочный |

Автономный мигрирующий этап |

|

стиля мышления у молодых преподавателей. 2. Проведение лекций для преподавателей о аксиологической сущности коллективной деятельности |

итогов научного исследования |

ного стиля мышления у молодых преподавателей. 2. Одиночная или коллективная рефлексивная сессия о результатах применения технологии развития научного стиля мышления, о возможностях ее совершенствования |

этапа (в рамках данного этапа учитываются и промежуточные, и предварительные, и заключительные выводы по каждому из трех основных этапов технологии). 2. Стадия непосредственной реализации плана по самосовершенствованию владения методологией научного исследования |

||

|

4. |

Формы реализации |

Проведение анкетирования (в рамках опросника) по шкале развитости научного стиля мышления; лекции, вебинары |

Творческие рабочие группы: обмен опытом между членами НИК; коворкинг; мозговой штурм; мери- тосорсинг3 [22]; рефлек сивные сессии |

Проведение анкетирования (в рамках опросника) по шкале развитости научного стиля мышления; рефлексивные сессии |

|

|

5. |

Условия реализации |

стиля мышления.

лекцию по аксиологической значимости коллектива для его членов (в случае использования записи лекции по данной теме необходимы только устройства приема и воспроизведения данного лекционного материала) |

ротация состава научно- исследовательских коллективов.

для функцио нирования НИК.

ментальных методов при нятия решения по особо трудным задачам исследования |

|

знания.

подбора наиболее эффективных форм реализации данного этапа |

|

№ |

Научный аппарат функциональной карты |

Диагностическо-аксиологический |

Проектнодеятельностный |

Рефлексивнооценочный |

Автономный мигрирующий этап |

|

6. |

Длительность |

3 академических часа |

3–4 месяца (в зависимости от сложности поставленной профессиональной задачи администрацией учреждений ДПО перед научно-исследовательским коллективом) |

1 неделя |

В течение всей жизни (∞) |

|

7. |

Наукоемкий результат (продукт) |

Описание особенностей развитости научного стиля мышления у каждого конкретного преподавателя. На основании данного описания наделение его соответствующими компетенциями в НИКе при решении поставленных производственных задач учреждения ДПО |

мышления у участников коллектива (в зависимости от индивидуально-личностных особенностей преподавателя, а также от внешних условий).

производственные задачи НИКом |

1. Развитое рефлексивное мышление и как следствие развитое предметное мышление [23] |

|

ГБУ ДПО ЧИППКРО также входит в число учреждений, по достоинству оценивших эффективность системной работы научноисследовательских коллективов4.

Выход на проблему развития именно научных компетенций в рамках осуществления деятельности преподавателя, а не учебной или методической, состоялся на основании предварительной оценки ведущего вида профессиональных затруднений у молодых. Для решения данной задачи был разработан и апробирован авторский опросник вида профессиональных дефицитов у молодых преподавателей. В исследовании 2019–2020 гг. приняли участие 20 мо- лодых преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования ряда субъектов Российской Федерации. На основании данных диагностического инструментария была разработана технология развития научного стиля мышления. Для оценки предложенной авторской технологии развития научного стиля мышления был разработан и апробирован экспертный лист. Таким образом, в качестве ведущего метода эмпирического исследования стал метод экспертной оценки.

Результаты

Для выявления вида профессиональных затруднений, которые так или иначе испытывает молодой преподаватель, был использован соответствующий авторский опросник. В исследовании приняли участие 20 молодых преподавателей из учреждений дополнительного профессионального образования различных регионов

России. Результаты опроса показали, что основная группа профессиональных дефицитов сконцентрирована в области научно-исследовательской деятельности (80% респондентов). Наименьшие затруднения респонденты испытывают в области методической деятельности (3% респондентов). Затруднения в области учебной деятельности продемонстрировали только 13% респондентов (см. рис. 1).

На основании данных опроса, а также результатов литературного обзора по проблеме исследования была разработана технология формирования научного стиля мышления, которая должна помочь в устранении выявленных профессиональных дефицитов.

Разумно в качестве результата исследования представить схему и описание технологии развития научного стиля мышления у молодых преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования.

Технология предполагает три последовательных этапа: диагностическо-аксиологический, проектно-деятельностный и рефлексивнооценочный. В рамках технологии предполагается один «мигрирующий» или сквозной этап ‒ автономный.

Комментарии к первому этапу реализации технологии

На первом этапе у молодых преподавателей производится диагностика развитости научного стиля мышления, а также им поясняется ценностная сторона коллективной деятельности.

Диагностика развитости научного стиля мышления проводится по методике, разработанной автором текущего исследования. Вместе с тем стоит отметить, что автор при разработке своего опросника опирался на работу J. Giba [15]. В частности, в качестве адаптации для предметного мышления молодых преподавателей учреждений ДПО были заимствованы основные разделы опросника J. Giba. Опросник структурирован по следующим основным разделам: простота (понятность текста), краткость (емкость изложения мыслей ученым), последовательность (логичность, связность изложения мыслей), точность (данный раздел оценивает навык описывать свои мысли так, чтобы они не содержали неоднозначных формулировок). Каждый из разделов предлагает респонденту по 10 вопросов. 5 вопросов подразумевают выбор ответа из предложенных вариантов, другие

-

5 вопросов предлагают вставить пропущенные фразы в готовые варианты предложений. Все вопросы сориентированы на базовые знания методологии научного исследования, а также базовые психолого-педагогические знания. Отметим, что подразумеваются знания, наличие которых в качестве сформированных профессиональных компетенций предполагает профессиональный стандарт педагога дополнительного профессионального образования.

Опросником предусмотрено выявление трех уровней развитости научного стиля мышления: начальный, средний и высокой. В зависимости от выявленного уровня респонденту на этапе включения в работу научно-исследовательского коллектива будут предложены различные по своей сложности задания. К примеру, респондентам, показавшим начальный и средний уровни мышления, будет предложено выполнение задания совместно с опытным участником коллектива, который обладает высокоразвитым уровнем научного стиля мышления. Респондентам, показавшим высокий уровень развитости научного стиля мышления, допустимо делегировать область ответственности без каких-либо ограничений и методологических сопровождений. Реализация данного подэтапа (совместно с оценкой результатов опроса) рассчитана на 2 академических часа.

После диагностики развитости научного стиля мышления участники должны прослушать либо в очной, либо заочной форме лекционный материал по теме ценностной составляющей коллективной деятельности. В рамках данного лекционного материала слушатели получат знания: о социальных типажах ученых; о ролевых видах участников научно-исследовательских коллективов (генератор, организатор, критик, эксперт, коммуникатор, антрепренер); об условиях эффективного функционирования научно-исследовательского коллектива.

Комментарии ко второму этапу реализации технологии

На втором этапе молодой преподаватель активно участвует в серии рабочих заседаний различных по составу научно-исследовательских коллективов. Данный этап подразумевает решение производственных задач, поставленных администрацией учреждений ДПО перед научно-исследовательским коллективом.

В качестве обязательного условия необходимо, чтобы молодой преподаватель входил сразу в несколько различных по составу научно-исследовательских коллективов.

Второе, но не менее важно условие – обеспечение психологически-комфортных условий функционирования научно-исследовательского коллектива, может допускать экспериментальные подходы для его реализации. В качестве эксперимента по оценке всех возможностей данного условия возможно привлечение на договорной основе специалистов из иных социальных групп (бизнес, спортивная или политическая сферы). Данный эксперимент может быть уместным при организации больших субсидий-ных мероприятий.

В качестве вариативного экспериментального условия возможна запись речи участников коллектива в процессе обсуждения общей проблематики исследования для последующего изучения ее реверсивного звучания. Данное условие может быть эффективным при решении трудных задач, или решение которых затягивается по тем или иным причинам. Подразумевается, что «свернутая» речь подсознательного полилога коллективного сознания НИК может дать верный ответ на решаемые задачи исследования.

Весь второй этап представляет из себя пять последовательных стадий, раскроем их более подробно.

-

1. Подготовительная стадия.

-

А. Администрацией учреждения выдвигаются производственные задачи, которые должен решить научно-исследовательский коллектив. Под производственными задачами понимается проведение исследований по заданной теме с выходом на: подготовку учебно-методических пособий, статей в высокорейтинговых журналах, разработку образовательных концепций муниципального, местного, локального уровня, экспертных заключений, разработку содержания курсов повышения квалификации и т. д.

Б. По организации издается локальный приказ о начале отбора желающих участвовать в тех или иных научно-исследовательских коллективах. Также руководителями учреждений ДПО утверждаются кураторы и/или руководители НИК из числа сотрудников, имеющих либо ученую степень, либо имеющих значительный практический опыт в указанной для раз- решения администрацией учреждений ДПО проблеме исследования.

Дополнение к пункту «б»: издание приказа о составе участников групп нежелательно, поскольку это, во-первых, излишняя бюрократическая процедура, во-вторых, молодые преподаватели должны быть самомотивированы на возможность безотрывного от профессиональной деятельности развития научного стиля мышления.

-

В. На основании анализа результатов шкалы опросника о развитости научного стиля мышления у молодых преподавателей им предлагается либо возглавить микрогруппы в сформированном НИКе, либо следовать за указаниями руководителей микрогрупп и всего НИК в целом.

-

2. Стадия планирования деятельности НИК

-

3. Стадия реализации исследования

-

4. Подготовка руководству учреждению ДПО отчета о проведенном исследовании

-

5. Рефлексия итогов научного исследования

‒ Руководитель НИК и руководители микрогрупп определяют сроки выполнения поставленных задач, общий план, задачи научного исследования. Также определяются методология исследования и ресурсы, которые будут задействованы при решении профессиональных задач.

‒ Между членами коллектива распределяются подзадачи предстоящего исследования. Распределение может осуществляться посредством волевого решения руководителя НИК, либо на основании личного пожелания члена коллектива.

В соответствии с поставленной целью, задачами реализуется план, утвержденный ранее руководителем НИК и руководителями микрогрупп коллектива.

В отчете указывается о достигнутых результатах коллективной научно-исследовательской деятельности.

В случае если реализуемый проект исследования был проведен на платной основе, руководитель НИК, а также руководители микрогрупп НИК подготавливают данные о личном вкладе каждого из участников коллектива в решении поставленных задач. На основании указанных данных производится распределение финансовых сумм на оплату труда.

В режиме одиночных либо коллективных рефлексивных сессий подводятся итоги кол- лективной деятельности, оцениваются организационные, методологические, содержательные ошибки, допущенные в ходе проведения исследования.

Относительно результатов реализации данного этапа необходимо пояснение.

Ранее в таблице № 1 было указано, что развитость в той или иной степени научного стиля мышления у участников коллектива может зависеть и от внешних, и от внутренних условий. Относительно внутренних причин успешности освоения научного стиля мышления ранее указывали, что этот вопрос разумно раскрыть в следующем научном исследовании. Была подчеркнута перспективность данного исследования.

Под внешними условиями успешности развития научного стиля мышления у молодого преподавателя понимается: а) уровень профессионализма руководителя научно-исследовательской группы, б) уровень грамотности руководства учреждения ДПО при организации деятельности НИК.

В качестве ограничения по реализации технологии не рекомендуется учитывать результаты работ, которые содержат более 50% материала, который можно охарактеризовать как не научный. Под ненаучным материалом понимаются всевозможные аппликации норм федеральных, региональных, местных законодательных документов в области образования, а также данные словарей, энциклопедий, научнометодических пособий.

Комментарии к третьему этапу реализации технологии

На третьем этапе молодой преподаватель, а также руководители научно-исследовательских коллективов, в которые он был включен, производят оценку степени развитости научного стиля мышления.

Подразумевается, что сам молодой преподаватель должен вновь решить задачи, представленные в опроснике о развитости научного стиля мышления. Дополнительно и молодой преподаватель и руководители научноисследовательских коллективов должны поучаствовать в рефлексивных сессиях. Данные сессии необходимы для непосредственной живой оценки успехов в динамике развития научного стиля мышления у всех участников научно-исследовательского коллектива. В качестве ограничения по времени реализации данного этапа предлагается 1 календарный месяц. Таким образом, базовая часть реализации технологии развития научного стиля мышления рассчитана на 1 неделю. При этом стоит учесть, что в силу различных личностных, социальных условий эффективность реализации технологии может иметь разный успех. Предполагается, что для развития высшего уровня научного стиля мышления у молодого преподавателя технология должна циклично и безостановочно реализовываться на протяжении не менее 2–3 лет.

Все три этапа пронизаны сквозным «мигрирующим» этапом самоподготовки, в рамках которого происходит освоение методологии научного исследования.

Указанный этап может быть реализован различными путями. Допустимым вариантом является простой репродуктивный процесс освоения знания о методологии научного исследования, либо возможна даже и генеративная форма – активное творческое участие в развитии данного вида знаний. В случае репродуктивной формы освоения данных знаний возможно участие в курсах повышения квалификации на базе образовательных платформ Coursera, «Открытое образование» и др. В случае генеративной формы освоения методологии научного исследования вариативным направлением является написание научных статей либо разработка методических пособий по данному вопросу.

Комментарии к четвертому этапу реализации технологии

Четвертый этап технологии в идеальном варианте исполнения не должен иметь временных границ. Он должен быть непрерывным на всей протяжении жизни преподавателя, претендующего на высокий уровень развитости научного стиля мышления.

Для оценки разработанной технологии были привлечены 11 экспертов. Отбор экспертов состоялся на следующих основаниях: наличие опыта экспертной деятельности в сфере образования; наличие публикаций по вопросам развития научного стиля мышления; наличие ученых степеней и званий.

Для экспертов были предложены 7 показателей эффективности разработанной технологии развития научного стиля мышления.

P 1 – соответствие возрастным особенностям (подходы и методы, которые содержит в себе технология должны быть нацелены на лиц от 21 до 35 лет – первый период среднего возраста – по классификации Академии педагогических наук СССР).

P2 – финансируемость различными бюджетами учреждений ДПО (имеется в виду, что технология является малозатратной в финансовом аспекте, реализовать которую может учреждение ДПО с различным бюджетом).

P 3 ‒ простота и понятность (подразумевается, что в идеале технология может быть реализована без специальных курсов повышения квалификации).

P4 ‒ дополняемость (отсутствие жесткого регламента по возможности дополнения технологии иными авторскими разработками по вопросу развития научного стиля мышления молодых преподавателей).

Р 5 ‒ соответствие аксиологическим идеалам российского социума (подразумевается, что технология в своем идеальном виде должна содержать ценностные идеалы, принятые для российского менталитета).

Р6 – преемственность разработок советской и российской педагогических школ (технология должна являться продолжением идей одной из самых сильных педагогических традиций мира – советско-российской педагогической школы).

P 7 ‒ синергийность и эмерджентность (получение помимо планируемого продукта – развитие научного стиля мышления у молодых преподавателей дополнительных конструктивных результатов для учреждения ДПО).

При проведении экспертизы от специалистов требовалось произвести ранжирование показателей (p1 – p7) по следующему правилу: менее влиятельный – ранг 1, более влиятельный – ранг 7.

Проведенный анализ первичных данных показал, что ранги для одного и того же показателя, назначенные разными экспертами, могут существенно отличаться. Закономерно был поставлен вопрос об объективной согласованности мнений экспертов. Для его решения был произведен расчет коэффициента конкорданции.

Исходя из условий методики расчета и интерпретации коэффициента конкорданции, был сделан вывод, что согласованность мнений экспертов была удовлетворительная. Это озна- чает также, что результаты экспертизы достоверны и объективны.

По итогу экспертизы было выявлено, что наибольший вес набрали показатели: 1 соответствие возрастным особенностям (p1), синер-гийность и эмерджентность (p7) и преемственность разработок советской и российской педагогических школ (p6). Основательную степень проявленности выразили показатели: финанси-руемость различными бюджетами учреждений ДПО (p2), простота и понятность (p3), дополняемость (p4), соответствие аксиологическим идеалам российского социума (p5).

Данные результаты также указывают, что в зону отсутствующей выраженности не попал ни один из показателей.

Основываясь на полученных результатах, можно объективно заключить, что технология может быть успешно реализована с цель развития научного стиля мышления у молодых преподавателей учреждений ДПО.

Обсуждение

В ходе разработки технологии были учтены работы, посвященные особенностям функционирования научно-исследовательских коллективов [24; 25]. В частности, были учтены работы О. В. Григораша, Н. Г. Попова, Е. В. Бири-чева и т. д. Указанные авторы сходятся во мнении, что психологический микроклимат научно-исследовательского коллектива является одним из значимых условий успешности его функционирования. Это позволило сформулировать следующее условие успешного функционирования научно-исследовательского коллектива: комфортное психологическое поле позволяет молодому преподавателю творчески самореализоваться. В ином случае, при некомфортной психологической обстановке деятельность молодого преподавателя будет напоминать «итальянскую забастовку» (безучастное проведение времени на рабочих сессиях коллектива).

Также при разработке технологии развития научного стиля мышления у молодых преподавателей были учтены работы Б. Латур [26]. Данный автор, по словам Н. Г. Попова и Е. В. Беричева, предлагает современную модель функционирования коллектива – сетевую. Особенность данной модели в том, что она рассматривает научно-исследовательский коллектив в сложной динамике, в духе постнеклассической парадигмы мировоззрения. Особенность данной парадигмы заключается в том, что даже малейшее изменение внутренней или внешней составляющей системы может вызвать неконтролируемый процесс ее изменения. Таким образом, даже малые внешние и внутренние условия функционирования научно-исследовательского коллектива могут повлиять на успешность его работы. К примеру, в коллективах, работающих над сложными научными проектами, смена сопровождающего юриста, бухгалтера или контрактного управляющего может в одно касание перечеркнуть их многолетний труд.

Также данная модель, по словам Н. Г. Попова и Е. В. Беричева, не исключает работу над одним проектом сотрудников различных научных подразделений образовательной организации. Эта модель позволяет рассматривать постоянную ротацию кадров внутри научноисследовательских коллективов как ценность. В этом ключе была сформирована вторая рекомендация при реализации авторской технологии: чем интенсивнее будет осуществляться ротация членов научно-исследовательских коллективов, тем шире будет диапазон освоенных ими методологий к осуществлению исследовательской деятельности.

Наконец, была учтена еще одна особенность деятельности научно-исследовательского коллектива. Речь идет о характеристике научноисследовательского коллектива как самоорганизующейся системы [4; 25]. При этом речь идет как о коллективе в целом, так и о его участниках. Каждый участник группы в силу указанной характерной особенности научно-исследовательского коллектива должен стремиться к высокой степени самоорганизации своей деятельности. В этом свете была сформулирована третья закономерность успешного функционирования научно-исследовательского коллектива: чем выше уровень самоорганизации у молодого преподавателя в вопросах самосовершенствования в овладении методологией научного исследования, тем выше вероятность достижения им высшего уровня научного стиля мышления.

В заключение обсуждения стоит отметить, что в дальнейшем имеется перспектива проведения отдельного исследования о значении психосоматических качеств личности молодого преподавателя на возможность успешного освоения научного стиля мышления.

Заключение

На основании анализа теоретических работ по проблеме развития научного стиля мышления было выявлено, что большинство из них не содержат технологий референтных для возрастной категории - для первого периода среднего возраста. Также было обнаружено, что имеющиеся подходы к развитию научного стиля мышления недостаточно технологичны и эффективны.

При описании методологии научного исследования были проинтерпретированы подходы А. С. Макаренко и О. В. Милюковой к описанию педагогической и психологической значимости коллектива для его членов. Также была обоснована необходимость применения авторского опросника по оценке вида профессиональных дефицитов в работе молодых преподавателей учреждений ДПО. В качестве ведущего метода исследования было предложено считать метод групповой экспертной оценки. При этом прибегнуть к оценке технологии со стороны молодых преподавателей у автора исследования не было возможности. Стоит уточнить, что реализация всех этапов технологии рассчитана на продолжительный период (2–3 года), при этом в данный период технология реализована менее чем на 50%.

На этапе описания результатов исследования были показаны результаты опроса по видам профессиональных дефицитов у молодых преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования. Было продемонстрировано, что самый высокий процент профессиональных затруднений у молодых преподавателей вызывает именно научная деятельность. На основании данного вида профессиональных дефицитов была разработана и представлена технология развития научного стиля мышления.

Данная технология подразумевает четыре этапа своей реализации: диагностическо-аксиологический, проектно-деятельностный и рефлексивно-оценочный и автономный («мигрирующий»). Были подробно раскрыты временные, содержательные и деятельностные особенности реализации каждого этапа технологии.

Были продемонстрированы и проинтерпретированы результаты экспертной оценки указанной технологии.

По семи разработанным показателям 11 экспертов выразили согласованность удовлетворительного уровня в оценке эффективности разработанной технологии.

В обсуждении были указаны ограничения в реализации технологии, а также перспективы дальнейших исследований по вопросу совершенствования технологии развития научного стиля мышления у молодых преподавателей учреждений ДПО.

Список литературы Участие молодых преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования в научно-исследовательских коллективах как условие развития научного стиля мышления

- Darbellay F. Rethinking inter-and transdisciplinarity: Undisciplined knowledge and the emergence of a new thought style. Futures, 2015, Т. 65, pp. 163-174.

- Немировский, В. Г. Массовое сознание и бессознательное как объект постнеклассической социологии / В. Г. Немировский. - Текст: непосредственный // Социологические исследования. - 2006. - № 2. - С. 13-19.

- Альтшулер, Ю. Б. Формирование методологических знаний учащихся при проведении школьного физического эксперимента / Ю. Б. Альтшулер. - Текст: непосредственный // Проблемы учебного физического эксперимента: сб. науч. тр. Вып. 8. - Глазов; Санкт-Петербург: ГГПИ, 1999. - С. 3-4.

- Милюкова, О. В. Содержание и структура психологической управляемости коллектива как объекта профессиональной деятельности руководителя организации / О. В. Милюкова. - Текст: непосредственный // Перспективы науки. - 2010. - № 5. - С. 41-45.

- Коновалова, М. Н. Теория коллектива: наследие отечественной педагогической науки / М. Н. Коновалова, Е. П. Джураева. - Текст: электронный // Научный вестник Крыма. - 2018. - № 7 (18). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ teoriya-kollektiva-nasledie-otechestvennoy-peda gogicheskoy-nauki (дата обращения: 04.03.2020).

- Макаренко, А. С. Коллектив и воспитание личности / А. С. Макаренко. - Москва: Педагогика, 1985. - 336 с. - Текст: непосредственный.

- Root-Bernstein R. S., Bernstein M., Garnier H. Correlations between avocations, scientific style, work habits, and professional impact of scientists. Creativity Research Journal, 1995, Т. 8, No. 2, pp. 115-137.

- Zimmerman C. The development of scientific thinking skills in elementary and middle school. Developmental review, 2007, Т. 27, No. 2, pp. 172-223.

- Magruder K. Styles of Scientific Thinking in the European Tradition, 1995.

- Böszörmenyi L. S8: Has Informatics Brought a New Style of Scientific Thinking? Do We Need a New Style of Thinking? Available at: http://austriaca.at/0xc1aa500d_0x00232721.pdf (accessed date: 13.03.2020).

- Жукова, И. С. Педагогические условия развития научного стиля мышления в процессе профессиональной подготовки студентов-менеджеров / И. С. Жукова. - Текст: непосредственный // Сборник научных трудов SWORLD. - Иваново: ООО "НАУЧНЫЙ МИР", 2011. - С. 2012.

- Жукова, И. С. Совместная проектная деятельность студентов университета и колледжа как один из способов осуществления компетентностного подхода в современном образовании / И. С. Жукова // Современное педагогическое образование. - 2019. - № 12. - С. 217-222.

- Попова, Е. М. Формирование стиля научного мышления учащихся на основе творческой деятельности с использованием дидактических возможностей химии / Е. М. Попова, Б. М. Чабарова. - Текст: непосредственный // Современные проблемы науки и образования. - 2016. - № 3. - С. 361-361.

- Giba J. Scientific style. Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve, 2014, No. 29, pp. 11-96.

- Kim S. H. et al. The effects of thinking style based cooperative learning on group creativity. Creative Education, 2013, Т. 3, No. 08, p. 20.

- Mahmoud J. S. R. The relationship of anxiety, coping, thinking style, life satisfaction, social support, and selected demographics among young adult college students, 2011.

- Кочергина, Н. В. Демонстрационно-информационные комплексы школьного курса физики как средства формирования естественно-научной грамотности / Н. В. Кочергина, А. А. Машиньян. - Текст: непосредственный // Перспективы науки и образования. - 2016. - № 5 (23).

- Байбагисова, З. Э. Учащимся о методах познания / З. Э. Байбагисова. - Текст: непосредственный // Химия в школе. - 2001. - № 10. - С. 43-45.

- Панфилова, Е. А. Адаптивная и генеративная модели процесса воспитания лидеров / Е. А. Панфилова. - Текст: электронный // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. - № 98. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/adaptivnaya-i-generativnaya-modeli-protsessa-vospitaniya-liderov (дата обращения: 13.03.2020).

- Гибельгауз, О. С. Психодидактические средства формирования научного мышления учащихся в процессе обучения физике / О. С. Гибельгауз. - Текст: непосредственный // Развитие мышления в процессе обучения физике. - 2013. - № 1. - С. 47-51.

- Чернова, С. А. Роль интегративного подхода в формировании научной картины мира / С. А. Чернова. - Текст: непосредственный // Вестник Вятского государственного университета. - 2008. - Т. 1. - № 4.

- Долженко, Р. А. Краудсорсинг - новая форма организации трудовой деятельности в коммерческом банке / Р. А. Долженко. - Текст: непосредственный // Менеджмент в России и за рубежом. - 2012. - № 5. - С. 98-103.

- Серёгин, К. С. Рефлексивное пространство деятельности: модель анализа / К. С. Серёгин. - Текст: непосредственный // Материалы Международного молодежного научного форума "ЛОМОНОСОВ-2012" / отв. ред. А. И. Андреев и др. - Москва: МАКС-Пресс, 2012.

- Григораш, О. В. Научно-исследовательские коллективы кафедры / О. В. Григораш. - Текст: электронный // Научный журнал КубГАУ / Scientific Journal of KubSAU. - 2017. - № 126. - URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/nauchno-issledovatelskie-kollektivy-kafedry (дата обращения: 16.03.2020).

- Попова, Н. Г. Научно-исследовательский коллектив как актор познавательной деятельности: парадоксальность бытия современной научной мысли / Н. Г. Попова, Е. В. Биричева. - Текст: непосредственный // Известия Уральского федерального университета. Серия 3. Общественные науки. - 2017. - Т. 12. - № 1 (161). - С. 17-25.

- Латур, Б. Наука в действии. Следуя за учеными и инженерами внутри общества / Б. Латур. - Санкт-Петербург, 2013. - Текст: непосредственный.