Участие Симбирского пехотного полка в заграничном походе 1813-1815 гг.

Автор: Украинцев Ю.Д.

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: История и историография

Статья в выпуске: 2 (16), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассказано об участии Симбирского пехотного полка в составе Российской армии в военной кампании 1813-1815 гг.

Военная кампания 1813, 1815 гг., 27-я пехотная дивизия, симбирский пехотный полк, форсирование реки рейн, сражения при бриенне, ла-ротьере, монмирале, краоне и лаоне, потери, награды, император

Короткий адрес: https://sciup.org/14113923

IDR: 14113923

Текст научной статьи Участие Симбирского пехотного полка в заграничном походе 1813-1815 гг.

Вступление

После жесточайшего сражения под Лейпцигом в октябре 1813 года Наполеону удалось вывести во Францию остатки разгромленной, но не уничтоженной армии общей численностью около 70 тысяч человек [3, 8].

Наполеон, помня, что все неудачи предыдущих коалиций против него происходили из-за разногласий внутри коалиций, старался поссорить между собой союзников. Новое наступление требовало доукомплектования союзных армий и обеспечения флангов, которое можно было реализовать, заняв Нидерланды и Швейцарию. Австрия хотела при заключении мира получить свои прежние области в Германии и значительную часть Италии, чего, естественно, не желали ни Германия, ни Италия. Англия без продолжения войны в конце 1813 года могла достигнуть своих целей: восстановления законных династий в Испании, Голландии, Неаполе и Пьемонте и обладания важными колониями. Еще более желали мира южно-германские правители — члены Рейнского союза. Правители коалиции понимали, что в решающий момент схватки с Наполеоном первую скрипку будет играть российский император Александр I, а это приведет к усилению России. Именно поэтому продолжение войны для союзников было нежелательным.

В то время когда правители антинаполео-новской коалиции планировали послевоенный раздел и вели закулисные переговоры с Наполеоном о мире, в ноябре 1813 год английские войска под командованием Веллингтона вторглись в южные департаменты Франции и провозгласили своего полководца освободителем Европы.

Пока союзники виртуально делили мир, Наполеон собрал силы и подготовился к дальнейшим сражениям. В конце декабря его войска (порядка 65 тысяч человек пехоты и 12 тысяч кавалерии) были сосредоточены на левом берегу Рейна на пространстве 800 верст. В Париже, Брюсселе, Лилле, Люксембурге и других городах Франции формировались 2 дивизии старой гвардии, 6 дивизий молодой гвардии, 3 дивизии гвардейской кавалерии общей численностью с артиллерий и инженерными войсками около

28 тысяч человек. В крепостях на Рейне и в Нидерландах находилось 56 тысяч человек. Общее количество наполеоновских войск составило 160 тысяч человек [3, 8] (отметим, что большая часть этих войск включала либо изнуренных предыдущими сражениями воинов, либо молодых призывников, не имеющих военного опыта). Основной целью восстановленной армии было не допустить вторжения союзных армий на территорию Франции.

В начале ноября союзные войска (русско-прусско-австрийские) вышли на рубеж Рейна и приостановили наступление. Если бы на плечах отступающего противника союзники перешли Рейн, они уже в 1813 году смогли бы взять Париж и заставить Наполеона капитулировать, но бездействие союзников позволило Наполеону сформировать практически новую армию и нанести по противнику ощутимые удары.

План похода на Париж, предложенный Александром I

В течение двух месяцев передышки и борьбы с французами, закрепившимися в крепостях, армия союзников пополнялась свежими резервами. Благодаря пополнению из России армия Барклая де Толли, насчитывающая в конце октября 1813 года около 40 тысяч человек, в начале 1814 года включала до 60 тысяч. Корпус генерала Остен-Сакена, в составе которого сражался Симбирский пехотный полк, из Лейпцигского сражения вышел в количестве 10 440 человек и был доведен до 20 тысяч. Общая численность союзных войск к этому времени составляла 232 207 человек при 722 орудиях [3]. Как мы видим, союзники имели значительное преимущество как по численности, так и по качеству войск.

Российский император Александр I, твердо убежденный в пагубности мира с Наполеоном, считал низвержение его с престола непременным условием спокойствия России. Именно Александр I, настаивая на необходимости активного продолжения войны, предложил план наступательных действий: главным силам предписывалось, не вступая в боевые соприкосновения с очагами сопротивления, сосредоточенными в хорошо укрепленных крепостях, на рубеже Майнца и Страсбурга войти во Францию со стороны Швейцарии. Одновременно Блюхеру приказано было переправиться через Рейн в районе Мангейма и действовать совместно с основными силами. Австрийским войскам, сосредоточенным в Италии, и английским войскам Веллингтона предписывалось концентрическим обходом на- ступать на Париж. Наследному шведскому принцу предписывалось завоевание Голландии. Схема наступления на Францию представлена на рисунке 1.

Вторжение союзников во Францию и наступление Наполеона

В конце ноября 1813 года бывшая Силезская армия сосредоточилась вдоль Рейна между крепостью Эренбрайтштайн и устьем Майны. Штаб-квартира фельдмаршала Блюхера располагалась в Гесте (между Франкфуртом и Майнцем), где находилась вплоть до 19 декабря 1813 года. В ночь с 8(20) на 9(21) декабря 1813 года союзники начали форсировать Рейн у населенного пункта Базель.

Не останавливаясь на событиях, протекающих на всем фронте, рассмотрим лишь боевые действия армии Блюхера, где в корпусе генерала Остен-Сакена сражалась 27-я пехотная дивизия, в состав которой входил Симбирский пехотный полк.

Для переправы корпуса Остен-Сакена был избран пункт Каубе в устье реки Неккара, позволяющей удобно переправить суда и понтоны. На противоположной стороне реки французы построили небольшой редут, который защищало несколько сот человек с 60 орудиями. В ночь с 19 на 20 декабря (1 января) к устью реки Нек-кара подошли войска Остен-Сакена. В первом эшелоне переправились войска генерал-майора Засса с 8-м и 39-м егерскими полками и Бело-стокским пехотным полком. За ними двигались войска Талызина 2-го с 11-м и 36-м егерскими полками. Этим сложным маневром по форсированию водной преграды руководил фельдмаршал Блюхер.

Переправившись, наши войска сходу атаковали французский редут и подавили его сопротивление. В результате сражения были захвачены 4 восемнадцатифутовые пушки и 2 гаубицы, взяты в плен 7 французских офицеров и до 300 нижних чинов, остальные уничтожены. С нашей стороны потери составляли 200 человек [8]. Захватив плацдарм на противоположной стороне Рейна, корпус к 6 часам вечера навел понтонный мост, благодаря которому все остальные войска переправились через реку.

На следующий день корпус Остен-Сакена вошел в населенный пункт Вормса, где было захвачено более 200 больных французов и до 800 ружей, которые немедленно были розданы безоружным солдатам, прибывшим из резервной армии. Генерал-майор Карпов 2-й своими войсками уничтожил 8 французских эскадронов,

Рис. 1. Карта Заграничного похода 1814 года [22]

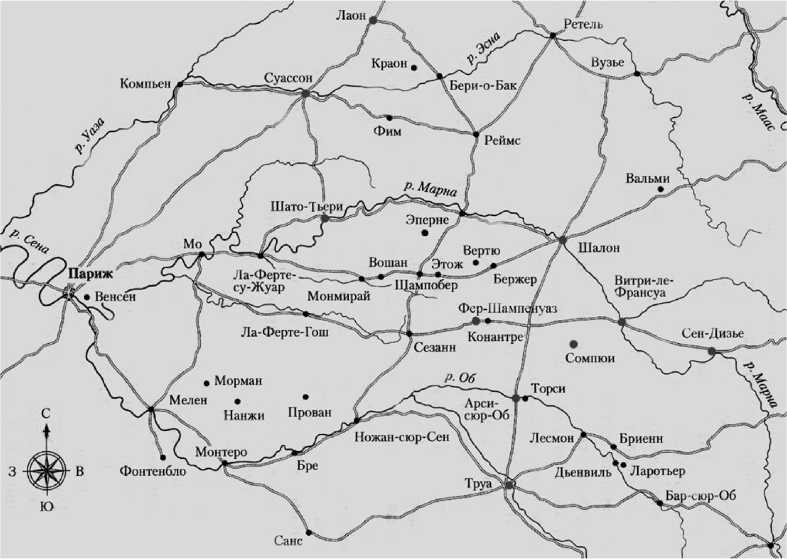

Рис. 2. Карта театра военных действий 1814 года [12]

захватив в плен 25 офицеров и более 200 нижних чинов, а генерал-майор принц Бирон с российско-прусским партизанским отрядом, атаковав французов, захватил 6 офицеров, более 100 рядовых и отбил около 400 новых ружей, посланных французами из Майнца в Менц.

Зимнее вторжение союзников застало врасплох французского императора. За первые 14 дней наступления войска Блюхера преодолели расстояние более 300 километров и вышли на рубеж в долине рек Марны и Об в 200 километрах от Парижа. Первыми указанного рубежа достигли части корпуса генерала Остен-Сакена численностью 27 тысяч бойцов [3].

Адъютант генерала Остен-Сакена капитан Душенкевич так описывает этот период боевых действий [6]: «Мы шли вперед. 6-го января заняли красивый город Нанси, 7-го — крепость Туль, а 8-го — Вакулер после небольшой перестрелки, потом прошли город Бриенн и остановились при селе Лемон, имея авангард у города Арси».

В то время когда армия Блюхера активно продвигалась вперед, к Парижу, главная армия Шварценберга не торопилась. Ей потребовался почти месяц, чтобы пройти расстояние в 170 километров (от Базеля до Лангра). Несогласованность действий командующих привела к раздроблению 600-тысячной армии союзников. При этом лишь треть войск союзников реально угрожала Парижу. Естественным решением Наполеона было сосредоточить все имеющиеся силы на уничтожение армии Блюхера (карта театра военных действий 1814 года представлена на рисунке 2).

Выяснив направление передвижения главных сил союзников и сосредоточение их передовых отрядов, Наполеон 13 января выехал из Парижа в войска, объединил свои силы общей численностью 71 тысяча человек при 200 орудиях в долинах рек Марны, Оба и Сены. Центр его войск расположился в окрестностях населенного пункта Витр на реке Марне, левый фланг — к северо-востоку, а правый — у Арсис-сюр-Об и Труа на Сене. Из схемы на рисунке 2 видно как расположение армии Блюхера в окрестностях Бриенна (основные силы), Шамона и Бар-сюр-Оба, так и войск Наполеона, сосредоточенных в районе Сен-Дизье и Труа.

Отметим, что силы союзников располагались на значительной территории (на 280 километров по фронту и на 60 километров в глубину): передовые корпуса — у населенных пунктов Бар-сюр-Об (австрийские войска Гиулая), Дианвиля (русские войска генерала Остен-

Сакена), Жуанвиля (главные силы бывшей Силезской армии Блюхера), Шомона (армия Шварценберга). Это привело к тому, что в первоначальных столкновениях с противником союзники могли выставить против Наполеона лишь 52 тысячи человек, остальные войска находились на удалении не менее двух переходов, что делало практически невозможной перегруппировку войск [3].

Первое крупное сражение в кампании 1814 года — бой за Бриенн

Первое крупное сражение кампании 1814 года произошло около городка Бриенн на берегу реки Об 17(29) января между французами и русско-прусскими войсками армии под командованием фельдмаршала Блюхера.

Получив разведданные о появлении в своем тылу крупных масс противника, Блюхер отдает приказ Остен-Сакену, имеющему в своем распоряжении 20 тысяч солдат и находящемуся в 10 километрах впереди Бриенна, отступить к городу, который уже был занят войсками генерала Олсуфьва (5 тысяч человек). Для обеспечения флангового марша войск Остен-Сакена навстречу французам были высланы части генерала Палена и конница Щербатова (3500 всадников). Блюхер предполагал задержать противника до подхода войск генерала Остен-Сакена, а затем отступить на сильную позицию в районе Транна в направлении к Бар-сюр-Об, куда должны были подойти главные силы из-под Шамона.

Бой под Бриенном начался 17 января в 14 часов кавалерийской атакой французов на отряд Щербатова [3]. Щербатов, не выдержав натиска превосходящих сил противника, вынужден был отступить к городу. Для защиты подступов к городу Блюхер приказал двум егерским полкам дивизии генерала Палена занять оборону впереди города на дороге из Лассикура. Пален со своей кавалерией начал выдвижение на правый фланг французов, но атакованный превосходящими силами Нансути и Мильго, вынужден был отступить к Бриенну.

Около 16 часов к городу подошли войска Остен-Сакена. Начало темнеть. Наполеон, обстреляв город зажигательными снарядами, при свете пожарищ повел войска в атаку. Атака превосходящих сил противника была настолько жестокой, что французам удалось ворваться в город. В самый тяжелый момент боя на выручку успел генерал-майор Никитин, который выведенными из резерва 24 батарейными орудиями нанес большие потери французскому левому флангу, заставив его отступить. Замешательст- вом противника воспользовалась русская кавалерия (около 6 тысяч человек) под командованием Палена, которая нанесла мощнейший удар по французской пехоте Виктора, захватив при этом 5 орудий. Можно сказать, что артиллерия Никитина и кавалерия Палена спасли корпус Остен-Сакена, а значит и Симбирский пехотный полк, от полного уничтожения. В ходе сражения союзным войскам удалось захватить Бриенн. С прекращением сражения войска начали готовиться к ночлегу. В этот момент французский корпус Виктора атаковал крепость и захватил ее. В ходе этой атаки маршал Блюхер чудом спасся от плена. Затем войска Нея, развивая успех, ворвались в город. В 22 часа после некоторой передышки бой возобновился с новой силой и продолжался до полуночи. В ходе боя французы окончательно были выбиты из города, но закрепились в замке. После нескольких атак Блюхер, не желая дальше продолжать бой, прекратил атаки и дал своим войскам отдых.

После сражения, когда Наполеон возвращался в свой лагерь, его эскорт неожиданно был атакован русскими казаками, прорвавшимися во французский тыл. Лишь благодаря храбрости подчиненных Наполеон в очередной раз спасся от плена казаков [23].

Упорное сопротивление русских войск, по высказываниям самих французов, ставило их армию в весьма затруднительное положение. Наполеон считал, что Блюхер, получив ночью подкрепление, утром возобновит бой, который для французов был чреват последствиями. Однако его опасения были напрасны. Еще ночью Блюхер отдал своим войскам приказ: «После полуночи корпусу Олсуфьева выступить по дороге, ведущей к Бар-сюр-Об и расположиться на биваках за Арсонвалем. В два часа ночи пехоте Сакена покинуть город и следовать по той же дороге до Боссанкура, где и расположиться на биваках. Кавалерия прикрывает по возможности скрытый отход пехоты. Если же неприятель завтра утром возобновит нападение, то кавалерия должна отойти вслед за пехотой на высоты у Трана» [3].

Ночью Блюхер скрытно вывел войска из города и сосредоточил их на выгодной позиции у населенного пункта Тран. Утром французы, поняв, что русские ускользают от них, ринулись в погоню. К вечеру французская кавалерия приблизилась к нашей кавалерии — завязалась сильная канонада, но в сумерках неприятель отошел к Ла-Ротьеру.

Этот первый бой во Франции против Наполеона велся исключительно русскими войсками.

Потери сторон за этот день оцениваются историками как примерно равные — 3—4 тысячи человек. Успех в сражении за Бриенн можно назвать условным для обеих сторон, хотя Наполеон, используя отступление Блюхера, заявил о безусловной победе. Он очень нуждался в ней для поднятия боевого духа своих войск, среди которых находилось много новобранцев. Но главной своей цели он не добился — Блюхер не был разбит, а союзники наконец-то соединили силы своих армий.

Сражение у селения Ла-Ротьер

Главнокомандующий союзной Богемской армией австрийский фельдмаршал Шварценберг, напуганный боем под Бриенном, заняв выжидательную позицию, начал принимать оборонительные меры по защите своих флангов от возможного обхода. Александр I, прибывший в расположение главнокомандующего, настоял на дальнейших активных действиях объединенными силами Блюхера и Шварценберга, приказав 20 января атаковать Наполеона, сосредоточенного в районе Ла-Ротьера. Для атаки было назначено 130 тысяч бойцов. Однако, как это часто было в данной кампании, австрийский корпус Клоредо прибыл в район боевых действий уже после окончания сражения, а резервы под командованием великого князя Константина Павловича простояли в бездействии в 10 километрах от места боя.

Таким образом, из общей численности в 160 тысяч в бою участвовало лишь 72 тысячи [3, 8]. Однако численное преимущество в живой силе было на стороне союзников, так как первоначально у Наполеона было 40 тысяч человек, а с прибытием подкрепления численность возросла до 50 тысяч. Дополнительно у Бриенна Наполеон сосредоточил 10-тысячный резерв маршала Нея.

План атаки союзников заключался в прорыве центра боевого порядка Наполеона у населенного пункта Ла-Ротьер. Общее командование войсками союзников было поручено Блюхеру, несмотря на присутствие Шварценберга и Барклая де Толли.

Атака для Наполеона была неожиданной, так как он, считая, что одержал победу, готовился к выдвижению на Труа для соединения с войсками Мотье.

В соответствии с планом Блюхера союзные войска начали наступление одновременно с четырех направлений. На левом фланге у деревень Диенвиль и Униенвиль, расположенных по обоим берегам реки Об, наступал 3-й австрий- ский корпус Гиулая (14 тысяч человек). В центре с юга на деревню Ла-Ротьер вдоль реки Об наступали колонны Остен-Сакена и корпусов Щербатова и Олсуфьева. Русские корпуса после предыдущего сражения были слабо укомплектованы, и по численности каждый соответствовал французской дивизии. Восточнее Ла-Ротьера на деревню Ла-Жибри наступала колонна кронпринца Евгения Вюртембергского (12 тысяч). На правом фланге с востока на деревню Морви-лерс наступал австро-баварский корпус Вреде (26 тысяч). Резерв Блюхера располагался на высотах Транна и состоял из русских войск: 3-го пехотного (Раевский, 6 тысяч), 5-го гвардейского (Ермолов, 12 тысяч) и кавалерийских корпусов генералов Васильчикова и Голицына (6 тысяч кирасир, гусар и драгун).

Наполеон с войсками общей численностью около 45 тысяч человек организовал оборону, заняв населенные пункты в одну линию пехоты, при этом всю кавалерию разместил во второй линии, а гвардию оставил в резерве. Этот замысел позволил сосредоточить войска в следующем порядке. Правый фланг опирался на деревню Диенвиль, расположенную на берегу реки Об. Этот участок оборонял 7-тысячный корпус Жерара. Ключевой пункт в центре — деревня Ла-Ротьер — оборонялась корпусом маршала Виктора (6 тысяч человек). Левый фланг от деревни Ла-Жибри оборонялся корпусом маршала Мармона (7 тысяч). Сам Наполеон расположился в центре за деревней Ла-Ротьер с кавалерией генерала Нансути (8 тысяч) и гвардией маршала Нея (до 12 тысяч).

20 января войска Блюхера, усиленные частью войск главной армии, атаковали французов при селе Ла-Ротьер. В этот день на поле сражения присутствовал император Александр I. Союзными войсками командовал Блюхер, а французскими — сам Наполеон. Первый удар было решено нанести по левому французскому флангу, который защищал 7-тысячный корпус маршала Мармона. Целью этого удара было прижать противника к реке и опрокинуть. Согласно диспозиции атаки были направлены: Гиулая — на Диенвиль, принца Вюртембергского — на Ла-Жибри, Остен-Сакена — на Ла-Ротьер, Вреде — на Мервиль.

Бой начался в полдень, довольно поздно, особенно для короткого зимнего дня. Тому были весомые причины: союзные войска были разбросаны на значительной территории, и их сбор требовал определенного времени; более того, топкая местность затрудняла выдвижение войск Остен-Сакена и Олсуфьева. Но русские, выдер- жав маршевые трудности, своевременно прибыли к месту боя.

Рассмотрим расстановку сил перед боем. На левом фланге союзников действовал австрийский корпус генерала Гиулая общей численностью 14 тысяч человек. В центре наступали понесшие в предыдущем бою значительные потери русские богатыри под командованием Ф. В. Остен-Сакена: 6-й пехотный корпус князя А. Г. Щербатова, в состав которого входила 27-я пехотная дивизия; 9-й корпус З. Д. Олсуфьева; 11-й корпус И. А. Ливена; конница генерала И. В. Васильчикова. На правом фланге наступал отряд наследного принца Вюртембергского (12 тысяч человек) и австро-баварский корпус под командованием генерала Вреде (12 тысяч). В резерве позади Трана в 10 километрах находились русские гренадеры, 2-я и 3-я кирасирские дивизии и гвардейские полки.

Отметим, что если бы на флангах сражение велось с той же решимостью, как и в центре, или если бы русский резерв был введен в бой, Наполеон потерпел бы полное поражение.

В 12 часов дня войска Остен-Сакена снялись с бивака и начали выдвижение двумя колоннами. Погода была ужасная: шел мокрый снег, который тут же таял, размывая грунтовые дороги и затрудняя передвижение войск. Именно поэтому лишь только к полудню колонны Остен-Сакена и Щербатова подошли к деревне Ла-Ротьер [3].

Симбирский пехотный полк входил в состав 1-й колонны генерал-лейтенанта Ливена, которому было приказано атаковать Ла-Ротьер. Вторая колонна генерал-лейтенанта Щербатова наступала на правом фланге. Прицельным огнем артиллерия французов наносила значительные потери подготовившимся к атаке русским колоннам, пока непродолжительный снегопад не укрыл завесой нашу пехоту. Резкий ветер с густым снегом дул прямо в лицо наступающим войскам союзников, топкая местность затрудняла и без того тяжелое движение пехоты и артиллерии, но войска продолжали наступление.

Когда головы колонн вышли на одну линию и подошли к противнику, началась решительная атака. Противник встретил наступающие войска сильным ружейным и картечным огнем. Но с музыкой и барабанным боем наши войска без единого выстрела атаковали неприятеля и опрокинули его штыками. Несмотря на размытую дорогу, русским удалось подтянуть половину своей артиллерии, запрягая лошадей в двойные упряжки, и открыть огонь по деревне. Французы несколько раз пытались контратаковать, но всякий раз были отбиты.

Кавалерия генерала Нансути в составе трех дивизий атаковала русские пехотные каре, которые под огнем противника пытались построиться в боевые порядки. Для оказания им помощи Остен-Сакен приказал кавалерийскому корпусу Васильчикова атаковать французскую каВалерию. Гусары генерал-лейтенанта С. Н. Ланского и драгуны генерал-лейтенанта И. Д. Панчу-лидзе ринулись на французскую кавалерию. Французы, не выдержав яростной кавалерийской атаки, отступили, бросив 24 орудия. Колонны под командованием Остен-Сакена ворвались в Ла-Ротьер. Падающий снег намочил порох и сделал ружейную стрельбу невозможной, поэтому уличный бой велся штыками, которыми французы владели довольно слабо. Французы отступили к северной части деревни, где смогли закрепиться. Русские вошли в центральную часть деревни и захватили еще 8 французских орудий.

На левом фланге наши союзники — австрийцы под командованием Гиулая не смогли прорваться через Диенвиль, где стоял французский корпус Жерара, и были отрезаны от основного поля боя.

Через четыре часа боя вюртембергский корпус союзников после достигнутых вначале успехов, не выдержав обороны противника, откатился назад к Ла-Жибри. Кронпринц Вюртембергский запросил у Блюхера помощи. Остен-Сакен, сражаясь за северную часть Ла-Ротьера, понес колоссальные потери и доложил, что в связи с непрерывными контратаками противника невозможно имеющимися силами взять ключевую точку позиции обороны Наполеона. Блюхер ждал момента ввода резервов.

Наполеон, видя, что противник сражается из последних сил, ввел в бой за Ла-Ротьер молодую гвардию под командованием Нея. Колонны французов, получив мощное подкрепление, вошли в деревню. Тогда Блюхер ввел в Ла-Ротьер 2-ю гренадерскую дивизию генерал-лейтенанта Паскевича и австрийскую бригаду Гриммера, которые к 8 часам вечера путем неимоверных усилий смогли выбить молодую гвардию из деревни. Потеряв полную надежду удержать Ла-Ротьер, Наполеон приказал вывести свои войска и огнем артиллерии уничтожить населенный пункт.

На правом фланге против слабого корпуса Мармона успешно действовал австро-баварский корпус фельдмаршала Вреде. Не получив резервов от Блюхера, кронпринц Вюртембергский обратился за помощью к баварцам. Корпус Вреде успешной атакой прорвался на правом флан- ге наполеоновских войск. Одновременно вюртембергский корпус захватил Ла-Жибри и продвинулся дальше вперед. В 8-м часу вечера остатки войск Мармона начали беспорядочное отступление, оголяя тыл Наполеона. Наполеон приказал скудным резервам задержать наступление частей Вреде и кронпринца Вюртембергского, пытаясь выиграть время для организации отступления. После 22 часов начался общий отход французской армии. Темнота и густой снегопад затруднили преследование. Мощный резерв русской гвардии оказался невостребованным в этом сражении.

Победа досталась союзникам. Войска Остен-Сакена захватили у неприятеля несколько пушек и около 2 тысяч человек пленными. Французы в беспорядке вынуждены были отступить за реку Сену и Труа. В этом бою французы потеряли около 6000 солдат. При отступлении противник оставил почти половину своей артиллерии: союзники захватили от 60 до 80 французских орудий. Более того, в этом сражении тысячи юных французских новобранцев просто дезертировали из армии. Потери союзников составили 4600 бойцов, из них 3000 русских. Большая часть потерь русских пришлась на корпус Остен-Сакена, следовательно, и на Симбирский пехотный полк, который сражался на главном направлении.

Наполеон пытался представить сражение при Ла-Ротьере как ничтожную авангардную стычку, однако союзники в результате сражения вышли на рубеж всего в шести переходах от Парижа, путь к которому был открыт.

В этом бою Симбирский пехотный полк, как и прежде, отличился стойкостью и отвагой [1]. Под командованием капитана Чуйкевича полк, несмотря на ураганный огонь противника, с примерным мужеством и неустрашимостью в штыковой атаке у селения Ла-Ротьер нанес противнику полное поражение. В бою сам капитан был тяжело ранен пулей в плечо и 16 марта скончался в госпитале г. Нанси. Командиры батальонов (1-го — капитан Логинов, 8-го — штаб-капитан Мартынов) и командиры рот (2-й мушкетерской — штаб-капитан Золотилов, 7-й мушкетерской — поручик Скарзин и 8-й мушкетерской — поручик Лачинов) с неустрашимостью атаковали и отбросили превосходящего по силе противника. Поручики Чекалов, бароны Шенк и Подерни, прапорщики Панин, Хельмской (полковой адъютант), Иванов, Литвинов, Смирнов и Александров, находясь в цепи и подавая пример решительности и мужества, неоднократно опрокидывали неприятельских стрелков.

В этом сражении наш полк понес большие потери. Убиты подпоручик Иващенко-Черепахин, 1 унтер-офицер и 7 рядовых; ранены капитаны Чуйкевич и Логинов (оба смертельно), подпоручики Чекалов (смертельно), Подерни и барон Шенк, прапорщик Смирнов, 3 унтер-офицера, барабанщик и 72 рядовых; без вести пропали 7 рядовых. Всего в полку выбыло из строя 7 обер-офицеров и 91 нижний чин (12 % личного состава) [1].

В благодарность за личное мужество и грамотное командование подчиненными Александр I наградил генерала от инфантерии Остен-Сакена орденом Святого Апостола Андрея Первозванного, а император австрийский — крестом Марии Терезы.

За это сражение получили заслуженные награды: капитан Логинов и штаб-капитан Мартынов — золотое оружие с надписью «За храбрость»; подпоручик Чекалов — орден Святого Владимира 4-й степени; штаб-капитан Золоти-лов, поручики Скарзин и Логинов, подпоручик Подерни, прапорщики Хельмской, Иванов, Смирнов и Александров — орден Святой Анны 3-й степени; штаб-капитан Душенкевич, подпоручик барон Шенк, прапорщики Панин и Литвинов произведены в следующий чин; 20 нижних чинов получили знаки отличия Военного ордена. Капитан Чуйкевич был представлен к производству в майоры, но умер и не успел получить этого звания [1].

Наступление Наполеона.

Мужество личного состава корпуса Остен-Сакена в сражении при Монмирале

Всю ночь после поражения при Ла-Ротьере французская армия отступала по двум направлениям: за реки Об и Вуару. Для обеспечения скрытности отступления на берегах рек были сосредоточены сильные арьергарды, а в Бри-еннском замке остался гарнизон, т. е. Наполеон практически повторил маневр Кутузова при отступлении русской армии от Москвы.

С рассветом 21 января Александр I прибыл на поле боя к корпусу Остен-Сакена, стоявшему в колоннах, изготовленных к бою за Бриенн. Поблагодарив личный состав за одержанную победу, император дал команду на наступление. Разгорелся бой, в результате которого противник оставил Бриеннский замок и переправы через Об и Вуару.

После освобождения Бриеннского замка в нем было проведено трехдневное расширенное совещание союзных монахов с приглашением главнокомандующих князя Шварценберга, гра- фа Барклая де Толли и маршала Блюхера, где была поставлена новая задача по наступлению на Париж. Кстати, здесь было принято не самое лучшее решение, которое опять разъединяло только что соединившиеся Силезскую (Блюхер) и главную (Шварценберг) армии. Блюхеру предписывался маршрут выдвижения: Шалон — вдоль реки Марны через Мо на Париж. Главная армия должна была двигаться к Парижу через Труа по обоим берегам Сены. Необходимость разобщения войск обосновывалась трудностями в обеспечении продовольствием огромного количества войск, сосредоточенного на сравнительно малой площади. Необходимо было рассредоточить войска даже в ущерб их боевым возможностям.

Цесарцы, виртембергцы и баварцы, находящиеся в авангарде армии Шварценберга, двигались за разбитым при Ла-Ротьере противником с такой медленной скоростью, что потеряли его из вида. И целых двое суток командующий не ведал, по каким дорогам отступают французы — на Труа, Арсис или Шалон. Через два дня командующие союзной армией получили противоречивые сведения о намерениях противника: по первым — он укрепляет позиции в предместьях Труа и готов дать бой, по другим — что Наполеон оставил Труа и отошел к Ножану. Поверив первой версии, фельдмаршал Шварценберг решил 25 января провести рекогносцировку неприятеля у Труа, на что потерял еще один день. Рекогносцировка не состоялась. Не проведя разведки, Шварценберг назначил сражение на 26 января. В район сражения были стянуты все силы главной армии. И вместо наполеоновской армии они встретили слабый арьергард французов, т. е. их заслон. Русский император поверил, что Наполеон без боя повел свои войска для защиты Парижа. Именно поэтому уже 26 января Александр I отдал предварительный приказ фельдмаршалу Блюхеру о срочном выдвижении к Парижу. Маршрут выдвижения армии Блюхера: Труа — Шалон-сюр-Мари — Вер-тю — Этож — Ла-Ферте-су-Жуар — Париж. Маршрут выдвижения Шварценберга: Труа — Но-жан-Сюр-Сен — Париж [3]. Таким образом, союзные войска выдвигались к Парижу по двум самостоятельным маршрутам, пролегающим в междуречье Сены, Оба и Марны. Пока союзники, уверовав в близкую победу, вели переговоры о дальнейшем переустройстве мира, русский царь-миротворец издавал директивы о благопристойном поведении солдат и офицеров на захваченной территории, прилагая все силы, чтобы не обидеть французский народ, армия которого нанесла значительный урон его подданным, Наполеон, оторвавшись от противника, решил нанести ему сокрушительный удар.

Наполеон из-за малочисленности своих войск был не в состоянии дать генеральный бой даже одной из двух союзных армий, поэтому он решил разбить их по частям, при этом первым — наиболее опасного противника Блюхера с его основной силой — русскими войсками под командованием Остен-Сакена. Наполеон четко рассчитал, что расчлененные войска союзников не смогут быстро сосредоточиться, и собрал костяк своих главных сил (около 40 тысяч человек) у г. Витри.

В то время когда главная армия под командованием Шварценберга медленно продвигалась из Труа вниз по Сене, фельдмаршал Блюхер с корпусами Остен-Сакена и Олсуфьева выступили из Бриенна через Сент-Уан по дороге на Шалон для соединения в районе Вертю с корпусами армии Йорка и дальнейшего наступления на Париж.

После жаркого боя, в котором Симбирский пехотный полк не принимал участия, 24 января войска Йорка овладели населенным пунктом Шалон-сюр-Мари. Французский маршал Макдональд отошел к Эперне. Получив донесение об одержанной победе, Блюхер принял решение отрезать французскому маршалу дальнейшее отступление к населенному пункту Ла-Ферте-су-Жуар, где сходились две основные дороги, ведущие в Париж из Шалона. Он также предполагал отбить у французов часть запасного парка, в котором было более 100 орудий, запряженных крестьянскими лошадьми. Это решение Блюхера привело к раздроблению сил Силезской армии, что и явилось в дальнейшем главной причиной поражения корпусов Олсуфьева и Сакена.

Для реализации своего замысла Блюхер приказал Йорку следовать за отступающими войсками Макдональда по дороге на Эперис и Шато-Тьери, а корпусу Остен-Сакена двигаться через Бержер и Монмираль на Ла-Ферте-су-Жуар. По этой же дороге за войсками Остен-Сакена с суточным интервалом выступил Олсуфьев, которому было приказано занять позиции в Шампобере. Сам же фельдмаршал остановился в Вертю до подхода корпусов Клейста и Капцевича, после соединения с которыми он намеревался прибыть в Шалон и присоединить к себе войска Олсуфьева. Сформированная группировка должна была образовать резерв Силезской армии, в авангарде которой действовали корпуса Остен-Сакена и Йорка. Эти силы должны были наступать на Париж. Это решение

Блюхера привело к раздроблению сил Силезской армии, что и явилось главной причиной поражения корпусов Олсуфьева и Остен-Сакена.

Четко выполнив поставленную задачу Блюхера, 18-тысячный корпус Йорка, преследуя Макдональда на севере, подошел к Шато-Тьери, 4-тысячный корпус Остен-Сакена, стремясь завершить окружение Макдональда, выдвинулся к Ла-Ферте-су-Жуар, а корпус Олсуфьева численностью всего 3690 человек пехоты при 29 орудиях подходил к Шампоберу (здесь он должен был получить небольшой отдых после потерь, понесенных в предыдущем сражении при Ла-Ротьере). Таким образом, Силезская армия растянулась в глубину на 60 километров, причем корпуса Остен-Сакена и Олсуфьева находились на значительном расстоянии от основных сил Блюхера.

В ночь на 24 января Наполеон получил донесение Макдональда о движении Блюхера в долину Марны. Наиболее боеспособными силами у Блюхера являлись русские корпуса, которыми командовали Остен-Сакен и Олсуфьев. Эти силы по приказу фельдмаршала к 21 января действовали на отдельных операционных направлениях, в отрыве от основных сил: корпус Олсуфьева численностью около 3,5 тысяч человек — в Шампобере в 50 километрах севернее Ножана, где располагались основные силы французской армии; корпус Остен-Сакена численностью около 4 тысяч человек — в районе Ла-Ферте-су-Жуар в 30 километрах восточнее Шампобера. Таким образом, Наполеону представилась реальная возможность по частям разгромить армию Блюхера.

Не теряя времени, Наполеон с 35-тысячами войска двинулся 25 января через Ножан и Сезанн, оставив в Труа арьергард. В целях обеспечения внезапности нападения Наполеон избрал самый неблагоприятный, но короткий маршрут общей протяженностью 50 километров, который проходил по болотистой проселочной дороге. Особенно трудным для артиллерии и обоза был участок протяженностью 10 километров за населенным пунктом Сезанн. Тем не менее Наполеон выбрал именно эту дорогу в целях внезапности появления под Шампобером . Этот маневр оказался настолько удачным, что французам удалось разгромить под этим городом русский корпус генерала Олсуфьева.

В тот момент, когда корпус Олсуфьева сражался с превосходящими силами противника, генерал Остен-Сакен получил приказание от командующего армией Блюхера отступить к Монмиралю. Остен-Сакен, выполняя приказ, со- вершил ночной марш-бросок на 30 километров по плохим дорогам и в 10 часов утра 30 января прибыл в район деревни Марше около Монми-раля. Авангард французской армии уже занимал этот пункт и преграждал Остен-Сакену дорогу на соединение с основными силами.

В то время когда корпус Остен-Сакена форсированным маршем шел на выручку Олсуфьеву, Йорк, считая более безопасным соединиться с Остен-Сакеном на правом берегу реки, собрал свой корпус у Вифора и пригласил Остен-Сакена идти вместе к Шато-Тьери. Именно поэтому его продвижение было чрезвычайно медленным. Пользуясь внезапностью и считая, что перед ним находится небольшой французский отряд, Остен-Сакен принимает решение атаковать неприятеля сходу. Когда корпус Остен-Сакена общей численностью 2360 человек подошел к селению Марше, со стороны французов в населенном пункте и ближайших окрестностях были сосредоточены: дивизия Рикара — 2900, дивизия Мёнье — 2490 и дивизия Деку — 1500 человек, всего же около 7000 человек, т. е. французы имели трехкратное превосходство [3].

Развернув войска в боевой порядок, Остен-Сакен повел личный состав в атаку на населенный пункт Марше, занятый французами. Боевой порядок корпуса был построен в две линии. В первой линии наступал 6-й корпус генерал-лейтенанта Щербатова, а во второй линии, в резерве — 11-й корпус генерал-лейтенанта графа Ливека 8-го, в состав которого входила 27-я пехотная дивизия, следовательно, и Симбирский полк. В результате упорного сражения селение было занято нашими войсками. Однако к 13 часам к французам подошло подкрепление, которым командовал сам Наполеон. Видя перед собой превосходящего по силе противника, Остен-Сакен послал посыльного к Йорку с просьбой исполнить приказание главнокомандующего и ускорить движение своих войск тем, чтобы принять участие в бою.

Наполеон, оценив малочисленность российских войск, перешел в решительное наступление по всему фронту. При этом основные силы французской пехоты были брошены на наш левый фланг у селения Готь-Епина, а кавалерия, обойдя этот фланг, пыталась оттеснить корпус от дороги на Шато-Тьери, по которой должно было подойти подкрепление прусских войск Йорка.

В начале сражения 27-я дивизия находилась в резерве (во второй линии) у Епин-о-Боба, прикрывая обе стороны дороги, ведущей в Монмираль. Одесский, Виленский и Симбирский полки располагались в одну линию и прикрывали батарею, расположенную около дороги. Первый батальон 49-го егерского полка прикрывал артиллерию от атак неприятельской кавалерии спереди. Когда плотные цепи наступающего превосходящего противника прорвали нашу первую линию, генерал Остен-Сакен приказал усилить ее полками 10-й и 27-й дивизий. Выполняя приказ, 1-й батальон 49-го егерского полка и весь Виленский полк, рассыпавшись в цепь, выдвинулись вперед и поддержали действия первой линии. Неприятельские кирасиры и уланы атаковали их, но были отбиты. Затем французская кавалерия атаковала Одесский и Симбирский полки, стоявшие с левой стороны дороги [1]. Эта атака, так же как и предыдущая, не увенчалась успехом. 27-я дивизия, как и 2 августа 1812 года, выдержала натиск французской кавалерии. Штаб-капитан Мартынов, командовавший Симбирским полком после гибели капитана Чуйкевича в сражении за Ла-Ротьер, храбро и мужественно удерживался на занятой позиции, дважды отразил атаки неприятельской конницы.

В период боя прибыл генерал Йорк и сказал, что пехота его еще не скоро подойдет, а вся его артиллерия из-за плохой дороги от Вер-тю до Монмираля оставлена в Шато-Тьери. Следовательно, как под Бриенном и Шампобером, русские должны в одиночку выдержать натиск Наполеона. Лишь только к 15 часам, когда корпус Остен-Сакена был ужасно потрепан, бригада Йорка подошла к Фонтенелю, но без артиллерии.

Несмотря на прилагаемые усилия по сдерживанию противника, видя значительное численное преимущество французов, генерал Остен-Сакен принял решение отступить к Шато-Тьери. Почувствовав наше отступление, французы усилили атаки, кровь полилась рекой. Французская кавалерия бросилась в атаку, но была отбита. Русские планомерно, без паники отходили к Вифору. Полкам нашей дивизии было приказано прикрыть отступление корпуса. 1-й батальон 49-го егерского полка был оставлен на прежней позиции, а остальные полки начали отходить на новую позицию к селению Фонтенель. Прусские войска начали отступать от Фонтенеля.

Французы сильно теснили наших егерей. Для усиления егерей от Симбирского полка были высланы 16 добровольцев под командованием подпоручика Еропкина и 3-й батальон под командованием поручика Скарзина. 3-й батальон успешно атаковал неприятельских стрелков, опрокинул их и отбил нападение французской кавалерии. В период дальнейшего отступления подпоручик Литвинов, командуя 1-й мушкетерской ротой, атаковал наседавших вражеских стрелков и отбросил их штыками. Командир 8-й мушкетерской роты поручик Лачинов, направленный на усиление наших стрелков, с успехом сдерживал натиск противника. Полковой адъютант прапорщик Хельмской, ревностно и неустрашимо выполнял в бою все возложенные на него обязанности и поручения. Отступив к селению Фонтенель, полки 27-й пехотной дивизии заняли выгодную позицию и прикрыли отступление остальных войск корпуса. Бой завершился в 19.30. Пользуясь наступившей темнотой, корпус Остен-Сакена продолжал отход к Шато-Тьери, а арьергард защищал отступление.

На рассвете следующего дня (31 января) Наполеон выступил из Монмираля к Шато-Тьери, где прусскому генералу Горну с 24 эскадронами было приказано задержать неприятеля до окончания переправы через реку Марну союзных сил.

Полки 27-й дивизии опять находились в арьергарде, прикрывая отступление корпуса [1]. У селения Вифор французы предприняли атаку на арьергард. Войска генерал-майора Ставицко-го, грамотно рассредоточив свои силы, сдерживали атаки неприятельской пехоты и конницы до тех пор, пока наша артиллерия не была выведена из-под удара противника. После этого отступили и сами. На позиции у Шато-Тьери, где наши войска смогли переправиться на правый берег реки Марны, завязался упорный бой, который продолжался до вечера.

Таким образом, ведя арьергардные бои с превосходящими силами противника, корпус Остен-Сакена 3 февраля прибыл в Шалону-на Марне, где соединился с остальными войсками Блюхера.

В этом тяжелейшем двухдневном сражении при Марше, Монмирале и Шато-Тьери наш полк часто находился под жесточайшим давлением главных сил Наполеона. Несмотря на огромные лишения, он с честью выполнил задачи, поставленные командованием. По свидетельству дивизионного командира генерал-майора Ставицко-го, действия полка отличались отменной храбростью, мужеством и расторопностью.

В ходе сражения 30 и 31 января потери полка были следующие [1, 20]: убито 32 рядовых; без вести пропали 1 унтер-офицер, 1 барабанщик, 70 рядовых и один обозный; ранены 3 унтер-офицера и 65 рядовых. Всего выбыло из строя 175 нижних чинов (26 % личного состава).

Военные действия в долине Марны с 29 января по 2 февраля стоили Блюхеру 15—16 тысяч человек и 40—50 орудий, не считая потерянных обозов и общего расстройства войск [3, 6].

Заметим, что почти в каждом из происходящих сражений полк терял до четверти своего личного состава. Несмотря на такие значительные потери, воинское формирование считалось боеспособным и было в состоянии выполнять свои боевые задачи.

За эти боевые действия ряд офицеров полка были поощрены командованием: штаб-ка-питаны Мартынов и Золотилов, подпоручики Еропкин и Литвинов были представлены к следующему воинскому званию; поручики Скарзин и Лачинов представлены к награждению орденом Святого Владимира 4-й степени; 20 нижних чинов удостоены знака отличия Военного ордена [1, 20].

Действия Наполеона против Блюхера в долине Марны принадлежат к самым блестящим образцам военного искусства. За 5 дней — 4 победы. Они подняли дух армии, народа и самого императора. 31 января он издал воззвание о всеобщей мобилизации, и война с этой минуты действительно начала принимать оттенок народной. Упоенный успехом, последствия его Наполеон преувеличивал: армия Блюхера действительно была очень ослаблена, но не уничтожена и благодаря прибывшим подкреплениям вскоре готова к новому наступлению.

22 февраля (6 марта) граф Нансути с дивизией Эксельмана и несколькими польскими эскадронами Пацца начал выдвижение от Фим к Бери-о-Баку. За ним шел с войсками, прибывшими из Фим, сам Наполеон. Корпуса Мортье и Мармона после неудачной попытки овладеть Сауссоном двигались в направлении на Бери-о-Бак. Генерал Нансути, отбросив передовые части русских войск под командованием Чернышова за Эну, на плечах противника переправился на правый берег реки. Сюда же устремилась и вся французская армия. Как только Блюхер узнал, что французы переправились через Эну, он принял решение идти на соприкосновение с противником и дать сражение Мармону при Краоне.

Сражение при Краоне

Для организации боя Блюхер выбрал достаточно хорошую позицию на плато. Скаты, крутые подъемы на местности образовывали значительные выступы, разделенные оврагами. Вдоль плато пролегала дорога [3].

Согласно плану Блюхера, для отпора Наполеона с фронта назначался Воронцов (18 тысяч человек) — на позиции позади фермы Гертбиз между Эль и Вассон. Для поддержки Воронцова были выделены конница Васильчикова (2700 человек) и казаки Карпова (1500 человек), а в 7 верстах позади — корпус Остен-Сакена (9000 человек); Ланжерон стоял в резерве.

Кавалерия Винценгероде (10 тысяч человек и 60 конных орудий), корпуса Йорка и Клейста должны были еще с вечера 22 февраля переправиться через Летту у Шевриньи, проселочными дорогами выйти на север к Фетье, на главную дорогу, и ударить в тыл французам, когда они будут атаковать Воронцова. Блюхер ослабил себя отделением 13 тысяч войск для занятия Суассона и послал Бюлова в Лаон.

Корпусу Винценгероде было приказано сосредоточиться у Краона. Туда же были направлены корпуса Йорка, Сакена, Клейста и Ланже-рона с 9-м корпусом генерал-майора Корнилова. Генерал-лейтенант Рудаевич с 10-м пехотным корпусом с небольшим кавалерийским отрядом графа Палена был оставлен в Суассоне для контроля пространства по течению Эны между Суас-соном и Вальи. Корпус Бюлова был направлен к Лану для обеспечения сообщений армии через Авен с Бельгией. Блюхер предполагал атаковать Наполеона и разбить его до подхода главных сил, двигающихся от Суассона. Однако генерал Вин-ценгероде, которому было приказано занять Кор-бени, Краон и лес, простирающийся между ними, не выполнил приказания и сосредоточился в четырех верстах от Краона. Противник, воспользовавшись медлительностью русских, занял перечисленные выше пункты и получил возможность защищать их до подхода главных сил. Блюхер, оценив ситуацию, решил принять сражение здесь.

Краон был занят накануне передовым отрядом генерал-майора Красовского с 13-м и 14-м егерскими полками. Около 4 часов дня 22 февраля французы начали его атаковать. Силами около двух дивизий они предприняли атаку на фронт с обходом левого фланга. Видя неминуемое окружение, Воронцов приказал отступить. Красовский отходил в порядке, удерживая на каждом шагу неприятеля. Особенно отличился 13-й полк, более 10 раз ходивший в штыковые атаки и потерявший 16 офицеров и 400 нижних чинов [29].

К утру 23 февраля Наполеон уже занимал Краон и окрестности, но здесь была только часть его войск: Мортье выдвигался к переправе у Бе-ри-о-Бак, а Мармон был еще дальше к Суассону. В итоге между ними было расстояние около 40 верст. Несмотря на это, Наполеон дал приказ рано утром 23 февраля начать атаку [32].

23 февраля (7 марта) в 9 часов утра Блюхеру доложили, что Винценгероде не выполнил приказ и его кавалерия все еще находится в долине Леты, позади главной квартиры фельдмаршала, т. е. не прошла Фестьё. Причина задержки движения войск крылась в управленческих решениях самого Винценгероде. Получив приказание на выдвижение еще в полдень 22 февраля, он начал движение не сразу, а лишь в 6 часов утра следующего дня. Более того, он выбрал не самый короткий маршрут движения. Теперь уже наш главнокомандующий был вынужден срочно исправлять положение и сам ринулся в бой [33]. Для этого он приказал проверенным войскам генерала Остен-Сакена, обескровленным в предшествующих боях (в которых сражался и Симбирский пехотный полк), переместиться к Фестьё и Брюйеру. Остен-Сакену было приказано любой ценой удержать занимаемые позиции до подхода войск Винцен-героде.

Сам главнокомандующий, отдав приказание Остен-Сакену, поскакал назад, чтобы принять на себя командование конницей Винценгероде и ускорить ее движение. В то время когда войска Блюхера были на марше, войска Воронцова и Сакена сражались у Краона.

Для обороны участка местности шириной с севера на юг от 1,5 до 3 верст и длиной с востока на запад около 16 верст с нашей стороны было сосредоточено следующее количество войск: в первом эшелоне — от 30 до 33 батальонов пехоты общей численностью 16 300 человек, 8 эскадронов регулярной кавалерии и казаков, включавших около 2 тысяч всадников и 96 орудий; во втором эшелоне, на расстоянии 7 верст от фронта позиций, — 32 эскадрона кавалерии общей численностью 2700 человек и казачий отряд численностью 1500 всадников [3].

В 9 часов утра 23 февраля противник начал наступление несколькими колоннами на русские позиции. Граф Воронцов приказал генералу Красовскому, находящемуся в боевом охранении (передовом отряде), отойти в первую линию. Двум эскадронам Павлоградских гусар, находящимся в передовом отряде, было приказано прикрыть конно-батарейную роту (артиллерия), занимающую позицию на левом фланге. 2-й егерский полк был выдвинут из второй линии в первую и занял селение Айль.

После отступления Красовского французский генерал Виктор сосредоточил дивизию за полуразрушенным редутом, обеспечив прикрытие своих войск от возможных атак русских, и выдвинул 12 орудий. В самом начале артилле- рийской дуэли Виктор был ранен и покинул поле боя. Тогда Наполеон вместо 12 орудий выдвинул на позицию около 100 орудий и приказал открыть интенсивный огонь по войскам Воронцова. Русские войска располагались в три линии на очень близких интервалах между колоннами, за счет чего понесли большие потери, практически еще не войдя в непосредственное соприкосновение с противником.

Наполеон, посчитав, что русские войска достаточно ослаблены артиллерийским огнем, приказал начать атаку. При этом Маршал Ней с войсками численностью до 14 тысяч человек наступал на левый фланг русских. Граф Нансути с войсками численностью до 2 тысяч человек атаковал правый фланг. Этими силами Наполеон желал только завязать сражение, так как на удалении одного перехода находилась дивизия Шарпангье, корпус Мортье и дивизия Ла-Феербера. С их подходом общая численность войск достигла бы 80 тысяч человек. Однако с первыми артиллерийскими выстрелами Ней со свойственной ему решительностью начал наступление против левого фланга позиции Воронцова. В соответствии с приказом Наполеона его войска вышли из селения Сен-Мартен двумя колоннами: правая вдоль опушки леса двинулась к населенному пункту Айль, а левая — на высоту, находящуюся впереди селения. При подъеме на гребень высоты французы были встречены сильным картечным и оружейным огнем русских. Генерал Бойе де Ребеваль одновременно с атакой Нея начал наступление и выдвинул свою дивизию на расстояние ближнего картечного выстрела.

Неслаженные действия французской артиллерии привели к тому, что многие орудия были уничтожены, еще находясь в походном положении. Огонь пехоты Ребеваля также практически не оказал никакого влияния на русских. Одновременно с первой атакой пехоты кавалерия графа Нансути ринулась на возвышенность у селения Вассон. Труднопроходимая местность перед возвышенностью не позволила французам задействовать в этой атаке свою конную артиллерию. Все это свидетельствует не только о слабой разведке местности, но и о недостаточной подготовке первой атаки французских соединений. В то же время 11-я конная рота полковника Анушкина, поражая прицельным огнем противника, способствовала генералу Бенкендорфу атаковать неприятеля силами казаков и четырех эскадронов Павлоградского полка. Кроме того, граф Воронцов, разгадав замысел противника, особое внимание сосредоточил на обороне нашего левого фланга. Несколько раз войска Нея пытались атаковать населенный пункт, но каждый раз были отбиты слаженными действиями русских егерей и убийственным огнем нашей артиллерии. Дивизия Бойе де Ребе-валя, уничтожаемая огнем нашей артиллерии, также не смогла выполнить поставленной задачи. Генерал Вунч, видя замешательство этой французской дивизии, вышел с войсками из первой линии вперед, ударил в штыки и при поддержке кавалерии отогнал противника в лес. Только лишь удачное сосредоточение двух французских батарей, открывших прицельный огонь во фланг егерям Вунча, спасло дивизию Ребеваля от полного разгрома.

Наполеон, несмотря на огромные потери Ребеваля и видя безуспешность атак Нея, приказал одной из бригад кавалерийской дивизии Русселя возобновить конную атаку. В ходе этой атаки, несмотря на огромные потери, французам удалось захватить нашу конно-артиллерийскую батарею. В ответ на это генерал Вунч приказал русским егерям ударить в штыки и отбить батарею. Поставленная задача была решена. Граф Воронцов, видя активные атаки на наш левый фланг, усилил свои первую и вторую линии третьей, в которой до настоящего момента стоял Симбирский пехотный полк. В ходе следующей атаки французский генерал Груши был тяжело ранен пулею в ногу. Французская кавалерия, лишившись своего командира, осталась в бездействии под картечью русских орудий. Видя активное противостояние русских войск, французские генералы умоляли Наполеона о подкреплении. Но оно все еще было на марше. Однако французские войска были значительно ближе русских и уже начали сосредотачиваться на поле сражения.

Граф Воронцов, видя подходящие французские резервы, приказал начать штыковую атаку против дивизий Мёнье, Кюриаля и Ребеваля. Эта атака имела полный успех: неприятель был отброшен в лес, пытаясь спрятаться в овраге, и понес большие потери от русской артиллерии.

В два часа дня Блюхер, поняв, что резервы Наполеона подойдут к месту сражения значительно раньше наших, решил сосредоточить главные силы на позиции у местечка Лаон. Генерал Остен-Сакен, получив предписание переместиться в тот же район, приказал графу Воронцову в случае нового наступления французов превосходящими силами отступить к Лаону. Однако Воронцов, удерживаясь в течение более 5 часов на позиции, отвечал, что дальнейшая оборона сопряжена с меньшей опасностью, не- жели отступление на виду у многочисленной неприятельской армии при незначительном прикрытии силами одного гусарского полка. Остен-Сакен, лучше зная обстановку и понимая, что из-за медлительности Винценгероде французы, получив подкрепление, могут нанести Воронцову серьезное поражение, повторно приказал последнему отступить. Два раза получал Воронцов от Сакена приказание отступить и оба раза не исполнял. Наконец, Сакен передал: «Без потери времени отступать, ибо по причине перемены в диспозиции вся армия идет к Лаону».

В тяжелейших условиях Воронцову пришлось отступать. Обход угрожал с обоих флангов, тем более опасный, что плато далее расширяется и становится совершенно открытым. Для прикрытия отступления в помощь Воронцову была направлена кавалерия генерал-адъютанта Васильчикова.

Выполняя полученный приказ, Воронцов отправил в тыл подбитые орудия, раненых, которых смогли вынести с поля боя, перестроил пехоту в батальонные каре и приготовился к отступлению. Однако противник не дал реализовать принятое решение: он начал новое наступление. Отбивая беспрерывные атаки, останавливаясь иногда для отпора, дошли до Серни. Отсюда конница Васильчикова (дивизии Ланского и Ушакова) начала содействовать отступлению. Некоторые полки по 8 раз ходили в атаку. Кавалерийские генералы Ланской и Ушаков были смертельно ранены.

Впереди того места, откуда отходит дорога к северу, на Шевриньи и Лаон, Никитин поставил 36 легких орудий, а за ними в 60 шагах — 28 батарейных. Когда поравнялись отступавшие полки, Никитин крикнул: «Вправо и влево! Артиллерия сейчас открывает огонь». Место быстро очистили, и орудия загрохотали: первая линия стреляла ядрами и картечью, а вторая — ядрами и гранатами. Минут двадцать продолжалось избиение густых колонн французов, столпившихся на тесном пространстве. Наконец, около 5 часов дня изнемогавший неприятель прекратил преследование.

В конечном итоге, несмотря на численное превосходство французов, войска Остен-Сакена, оказывая сопротивление противнику, в боевом порядке оставили свои позиции, совершили отходной маневр и 24 января прибыли к месту назначения — в населенный пункт Шавиньон, недалеко от Лаона, где сосредоточились главные силы Блюхера.

Сражение при Краоне, в котором со стороны русских было введено в бой не более 15 ты- сяч человек против вдвое превосходящего противника под личным командованием Наполеона, является одним из знаменитейших подвигов русского оружия.

Потери обеих сторон в этом сражении были значительны. В войсках графа Воронцова из строя выбыло более трети личного состава. Несмотря на такие потери в личном составе, при отступлении с поля битвы не было потеряно ни одного орудия, ни одного зарядного ящика. Со стороны французов выбыло из строя более 8 тысяч человек. В одном из французских полков — 14-м вольтижерском — из 33 офицеров были убиты и ранены 30 [3].

Обе стороны приписывали победу себе: французы потому, что после боя заняли поле сражения, а русские потому, что нанесли неприятелю огромный урон и отразили все его нападения. По поводу этого сражения французский историк войны 1814 года писал: «...правда — поле битвы осталось за французами, но приняв во внимание необычайные жертвы, которых оно им стало, и обстоятельства, побудившие графа Воронцова против воли к отступлению, нельзя не сознаваться, что русские в этот день приобрели столько же славы, сколько и их противники» [14].

Сражение при Лаоне 25—26 февраля

Всю ночь на 24 февраля союзники отступали к Лаону. Двигаться по пересеченной и болотистой местности было тяжело. Удар сколько-нибудь значительных сил противника мог привести к огромным потерям. Но изнуренные маршами и боем французы не трогались с места до 10 часов утра 24 февраля. Хотя преследование было поручено Нею, ему не удалось ничего сделать, чтобы заставить уставшие войска преследовать русских. Это ярко свидетельствует о боевом духе французских войск накануне сдачи Парижа.

Наполеон по Суассонской дороге повел к Лаону 32-тысячное войско, а корпус Мармона (12 тысяч), только что переправившийся у Берио-Бак, направил прямо через Фетье. Обе колонны были разобщены болотистой местностью и активными налетами казаков, которые совершали молниеносные атаки, перехватывали всех посыльных, чем нарушили взаимодействие между французскими группировками. Колонны соединялись только в пригороде Лаона, который уже занимали австро-русские войска. Таким образом, Наполеон нарушил одно из главных своих правил — «не назначать для сосредоточения сил такого пункта, на котором нас может опере- дить противник» [3], чем поплатился в самом сражении.

Утром 25 февраля армия Блюхера сосредоточилась у г. Лаона, заняв боевую позицию. На правом фланге между Лаоном и селением Тьери встал корпус Винценгероде; центр Лаона и его пригород (селения Семилье и Ардон) заняли войска Бюлова; на левом фланге между Лаоном и селением Ати находились корпуса Клейста и Йорка. В главном резерве позади Лаона между предместьями Нёвиль и Во были сосредоточены корпуса Остен-Сакена и Ланжерона. Таким образом, на достаточно выгодной позиции у Лаона Блюхер впервые за последний месяц собрал более чем 100-тысячное войско.

В туманное утро 25 февраля, не дожидаясь Мармона, французский император развернул свое 32-тысячное войско между Лельи и Класси и сходу начал атаку против правого фланга и центра Блюхера (корпусов Винценгероде и Бюлова). Завязалось жаркое двухдневное сражение. Предместье Семильи и селение Ардон не раз переходили из рук в руки.

К 14 часам со стороны реймской дороги к селению Ати подошел корпус Мармона. Всесторонне оценив обстановку, Блюхер понял, что две французские группировки, стоящие под Лаоном, разделены труднопроходимой местностью, и благодаря активным действиям русских казаков связь между ними потеряна. У него родился замысел повторить маневр, осуществить который при Краоне не удалось: атаковать частью своих сил группировку Мармона и как можно дальше оттеснить ее от сил, возглавляемых Наполеоном. Для реализации замысла он приказал корпусам Остен-Сакена и Ланжерона выдвинуться на левый фланг и развернуться за войсками Клейста и Йорка. Корпус Остен-Сакена, выполняя приказ командования, поздним вечером сосредоточился в резерве у селения Шамбери, куда прибыл уже в сумерки.

Пока войска союзников передислоцировались, в 17 часов Мармон занял селение Ати и сосредоточился в боевых порядках. Наступила ночь. Окрыленный успехом Мармон, зная, что его отделяет от главных французских сил труднопроходимая местность, ограничивающая связь с Наполеоном, предоставил войскам отдых. Ночью прусские войска Йорка и Клейста неожиданно атаковали корпус Мармона и обратили его в бегство. Французы, потерпев сокрушительное поражение, отступили к Бери-о-Баку.

Утром 26 февраля союзники сделали неудачную попытку атаковать своим правым флангом группировку Наполеона. Французы отбили атаку и сами перешли в наступление, потеснив Винценгероде и Блюхера. Наполеон вел атаки, невзирая на потери, чтобы отвлечь союзников от преследования Мармона. Начальник штаба Блюхера, руководивший сражением из-за болезни главнокомандующего, вернул к Лаону все корпуса, преследовавшие Мармона, что разрушило первоначально задуманный план покончить с Наполеоном. Этим приказом войска Остен-Сакена, значит, и Симбирский пехотный полк, были возвращены обратно. Вечером, прибыв к Лаону, они расположились в предместье Во.

В ночь на 27 февраля Наполеон отошел к Суассону, а Мармон — к Фиме, где император дал отдых войскам и занялся обустройством армии и пополнением ее подкреплениями.

Потери французов при Лаоне составили 9000 человек, союзников — 2000 [3].

Торжественное вхождение в Париж

13 марта 1814 года союзная армия предприняла наступление на Париж, под стенами которого 18 марта произошло сражение, окончившееся взятием французской столицы. На следующий день союзники вступили в Париж. Наполеон получил эту печальную весть последним, и у него не было времени, чтобы исправить положение.

Победа над Наполеоном имела в тот период огромное значение для Европы, она сплотила ее крупнейшие государства. При этом карта Европы была изменена так, как было удобно странам-победительницам. На Венском конгрессе Россия, Австрия и Пруссия заключили Священный союз.

31 марта 1814 года состоялся торжественный проезд государей-союзников по бульвару Сен-Дени в Париже. Этот проезд вполне заслуженно возглавил император страны — освободителя Европы Александр I.

Симбирский полк не принимал участия в сражении за Париж. Весь корпус Остен-Сакена для обеспечения тылов армии был оставлен у города Мо и к Парижу прибыл только через два дня. 20 марта Симбирский полк расположился лагерем под Парижем, в предместье Ла-Виллет. Сюда же 21 марта была перемещена и главная квартира генерала Остен-Сакена.

После занятия Парижа союзниками генерал от инфантерии Остен-Сакен был назначен парижским генерал-губернатором, а вместо него временно командование корпусом принял генерал-адъютант Васильчиков.

Благородство и гуманизм русского народа показывают выдержки из некоторых приказов, отданных по нашему корпусу.

20 марта приказано было установить в войсках строгую дисциплину, «прекратить своевольство, грабительство и всякие насилия, причиняемые жителям, и предоставить им спокойствие в домах». Если же кто-либо «осмелится на самую малейшую непозволительность» и будет задержан посылаемыми для этого командами, тот властью командира корпуса будет перед войсками расстрелян [1].

21 марта был издан приказ по корпусу, разрешающий отпускать офицеров в Париж только с позволения дивизионных командиров, на которых возлагалась и ответственность за офицеров, увольняемых в город. В этом документе говорилось: «Государь Император запрещает господам офицерам надсмехаться над надписями и монументами и строжайше подтвердить изволил непременно обходиться с жителями со всей вежливостью».

Перенесемся в наше время. Бережем ли мы свою историю, памятники и монументы, установленные нашими предками? Это касается многих мест, особенно мест жесточайших сражений. Одним из них является пропитанное кровью российских солдат и офицеров Бородинское поле.

Высочайшим приказом 8 мая 1814 года за отличия в войне 1812—1814 годов Симбирскому пехотному полку были пожалованы знаки на кивера с надписью «За отличие» [1, 20]. Эта награда последовала по представлению генерал-фельдмаршала графа Барклая де Толли, который в своей докладной записке указал, что генерал от инфантерии барон Остен-Сакен «во уважение особенного отличия, мужества и трудов, оказанных некоторыми полками под командованием его бывшими, в делах под Лейпцигом», просит пожаловать им различные награды, в том числе Симбирскому пехотному полку — надпись на кивера «За отличие».

-

1. Александров А. П. История 24-го пехотного Симбирского полка. 1811—1861 г. Ч. 1. Кременчуг : Тип. Диковского, 1911. 359 с.

-

2. Бешанов В. В. Шестьдесят сражений Наполеона. Мн. : Харвест, 2000. 511 с.

-

3. Богданович И. История войны 1814 года во Франции и низложение Наполеона I. СПб. : Тип. К. Вульфа, 1865. Т. 1, 2.

-

4. Военная энциклопедия / под ред. полковника Генерального штаба В. Ф. Новицкого. М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911.

-

5. Дементьев А. Исполнял все обязанности как храбрейший и достойнейший генерал // Наука и жизнь. 2004. № 9.

-

6. Душенкевич Д. В. Из моих воспоминаний от 1812-го года до 1815 г. (1838. Издание «1812 год в воспоминаниях современников» / под ред. А. Г. Тартаковского). М. : Наука, 1985. С. 105—136.

-

7. Клаузевиц К. 1812 год. М. : Воениздат, 1937. С. 140.

-

8. Керсновский А. А. История русской армии. Т. 1. М. : Голос, 1993. 340 с.

-

9. Кутузов М. И. Документы. Т. 1—5 / сост. Р. Е. Альт-шуллер ; под ред. Л. Г. Бескровного. М. : Воен-издат, 1950—1956; Кутузов М. И. Письма, заметки. М. : Воениздат, 1989. 591 с.; Мелентьев В. Д. Кутузов в Петербурге. Л. : Лениздат, 1986. 203 с.

-

10. Машетич Г. П. Исторические записки войны россиян с французами и двадцатью племенами 1812, 1813, 1814 и 1815 годов (по изданию

«1812 год. Воспоминания воинов русской армии»). М. : Мысль, 1991.

-

11. Неверовский Д. П. Записка ген. Неверовского о службе своей в 1812 году / сообщ. М. А. Максимович // ЧОИДР. 1859. Кн. 1. С. 77—82.

-

12. Полторацкий. Картографический отдел РГБ. Военно-исторический атлас войн 1812, 1813, 1814 и 1815 г. : учеб. пособие для военно-учебных заведений. СПб. : Изд-во первой в России частной литографии Полторацкого и Ильина, 1861.

-

13. Русские мемуары. Избр. страницы. М., 1989. С. 146.

-

14. Сегюр Ф. -П. Из записок графа Сегюра / предисл. и примеч. П. И. Бартенева // PA. 1908. Кн. 1, № 1. С. 1—24; № 2. С. 277—285; № 3. С. 436—447; № 4. С. 476—492; Кн. 2, № 5. С. 40—70 (пер. по изд.: Segur Ph.-P. Histoire de Napoleon et de la Grande Armee pendant l'annee 1812. (1-er ed. 1824)).

-

15. Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812—1815 гг. // Российский архив. Т. VII. М. : Студия «ТРИТЭ» Н. Михалкова, 1996. С. 448.

-

16. Украинцев Ю. Д. Послужить верой и правдой до последней капли крови // Мономах. № 1. Ульяновск : Печатный двор, 2004. С. 10—12.

-

17. Украинцев Ю. Д. Славные воины Симбирска // Мономах. № 1. Ульяновск : Печатный двор,

2004. С. 13—14.

-

18. Украинцев Ю. Д. История Симбирского пехотного полка // Симбирский научн. вестн. № 2(8). Ульяновск : УлГУ, 2012. С. 210—220.

-

19. http://www.1812w.ru/biograf .

-

20. 24-й пехотный Симбирский полк. Ф. 2638. 1862— 1917 гг. Ед. хр. 105.

-

21. Хроника Российской императорской армии, составлена по Высочайшему повелению. Ч. 4. СПб., 1852. 549 с.

-

22. http://pro100-mica.livejournal.com/189115.html .

-

23. http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more . html.

-

24. http://coollib.com/b/261011/read .

-

25. http://topwar.ru/39237-srazhenie-pri-la-rotere.html .

-

26. http://topwar.ru/39552-shestidnevnaya-voyna-napoleona-srazhenie-pri-shampobere.html .

42 № 2(16) СИМБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ 2014 27. 28. 29. html. 30. 31. 32. 33. http://pro100-mica. livejournal. com/193012.

Список литературы Участие Симбирского пехотного полка в заграничном походе 1813-1815 гг.

- Александров А. П. История 24-го пехотного Симбирского полка. 1811-1861 г. Ч. 1. Кременчуг: Тип. Диковского, 1911. 359 с.

- Бешанов В. В. Шестьдесят сражений Наполеона. Мн.: Харвест, 2000. 511 с.

- Богданович И. История войны 1814 года во Франции и низложение Наполеона I. СПб.: Тип. К. Вульфа, 1865. Т. 1, 2.

- Военная энциклопедия/под ред. полковника Генерального штаба В. Ф. Новицкого. М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911.

- Дементьев А. Исполнял все обязанности как храбрейший и достойнейший генерал//Наука и жизнь. 2004. № 9.

- Душенкевич Д. В. Из моих воспоминаний от 1812-го года до 1815 г. (1838. Издание «1812 год в воспоминаниях современников»/под ред. А. Г. Тартаковского). М.: Наука, 1985. С. 105-136.

- Клаузевиц К. 1812 год. М.: Воениздат, 1937. С. 140.

- Керсновский А. А. История русской армии. Т. 1. М.: Голос, 1993. 340 с.

- Машетич Г. П. Исторические записки войны россиян с французами и двадцатью племенами 1812, 1813, 1814 и 1815 годов (по изданию «1812 год. Воспоминания воинов русской армии»). М.: Мысль, 1991.

- Неверовский Д. П. Записка ген. Неверовского о службе своей в 1812 году/сообщ. М. А. Максимович//ЧОИДР. 1859. Кн. 1. С. 77-82.

- Полторацкий. Картографический отдел РГБ. Военно-исторический атлас войн 1812, 1813, 1814 и 1815 г.: учеб. пособие для военно-учебных заведений. СПб.: Изд-во первой в России частной литографии Полторацкого и Ильина, 1861.

- Русские мемуары. Избр. страницы. М., 1989. С. 146.

- Сегюр Ф.-П. Из записок графа Сегюра/предисл. и примеч. П. И. Бартенева//PA. 1908. Кн. 1, № 1. С. 1-24; № 2. С. 277-285; № 3. С. 436-447; № 4. С. 476-492; Кн. 2, № 5. С. 40-70 (пер. по изд.: Segur Ph.-P. Histoire de Napoleon et de la Grande Armee pendant l'annee 1812. (1-er ed. 1824)).

- Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812-1815 гг.//Российский архив. Т. VII. М.: Студия «ТРИТЭ» Н. Михалкова, 1996. С. 448.

- Украинцев Ю. Д. Послужить верой и правдой до последней капли крови//Мономах. № 1. Ульяновск: Печатный двор, 2004. С. 10-12.

- Украинцев Ю. Д. Славные воины Симбирска//Мономах. № 1. Ульяновск: Печатный двор, 2004. С. 13-14.

- Украинцев Ю. Д. История Симбирского пехотного полка//Симбирский научн. вестн. № 2(8). Ульяновск: УлГУ, 2012. С. 210-220.

- http://www.1812w.ru/biograf.

- 24-й пехотный Симбирский полк. Ф. 2638. 1862-1917 гг. Ед. хр. 105.

- Хроника Российской императорской армии, составлена по Высочайшему повелению. Ч. 4. СПб., 1852. 549 с.

- http://pro100-mica.livejournal.com/189115.html.

- http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more. html.

- http://coollib.com/b/261011/read.

- http://topwar.ru/39237-srazhenie-pri-la-rotere.html.

- http://topwar.ru/39552-shestidnevnaya-voyna-napoleona-srazhenie-pri-shampobere.html.

- http://encyclopedia.mil.ru.

- http://rus-imperialist.livejournal.com.

- http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more. html.

- http://ertata. ru/post316937891.

- http://img-fotki.yandex.ru/get/9497/164843909.3d

- http://coollib.com/b/261011/read.

- http://pro100-mica. livejournal. com/193012.

- Кутузов М. И. Документы. Т. 1-5/сост. Р. Е. Альт-шуллер; под ред. Л. Г. Бескровного. М.: Воениздат, 1950-1956

- Кутузов М. И Письма, заметки. М.: Воениздат, 1989. 591 с

- Мелентьев В. Д. Кутузов в Петербурге. Л.: Лениздат, 1986. 203 с