Участие симпато-адреналовой системы в регуляции вегетативного тонуса у детей

Автор: Шайхелисламова М.В., Дикопольская Н.Б., Билалова Г.А., Зотова Ф.Р., Зефиров Т.Л.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4 т.23, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: исследование роли катехоламинов в обеспечении вегетативного тонуса у мальчиков и девочек школьного возраста. Методы и материалы исследования. К исследованию были привлечены ученики 12- и 13-летнего возраста (86 чел.) обоего пола МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 143» г. Казани. Проведено лонгитюдное исследование с двухкратным ежегодным определением искомых параметров у одних и тех же детей в течение 2 лет. Об особенностях исходного вегетативного тонуса (ИВТ) судили по данным кардиоинтервалографии (КИГ), полученным при использовании автоматизированного кардиологического комплекса REACARD. Степень функциональной активности симпато-адреналовой системы (САС) регистрировали по методу флюориметрического определения в моче катехоламинов (КА) - адреналина (А), норадреналина (НА), дофамина (ДА) и их предшественника - ДОФА. Анализировался также относительный показатель экскреции НА/А.

Симпато-адреналовая система, вегетативный тонус, дети 12 и 13 лет

Короткий адрес: https://sciup.org/147242709

IDR: 147242709 | УДК: 577.175.5.06/-053.5”465.12/13” | DOI: 10.14529/hsm230407

Текст научной статьи Участие симпато-адреналовой системы в регуляции вегетативного тонуса у детей

M.V. Shaykhelislamova1, , N.B. Dikopolskaya1, ,

G.A. Bilalova1, ,

F.R. Zotova2,3, ,

T.L. Zefirov1, ,

Введение. Симпато-адреналовая система (САС), являясь составной частью ВНС, осуществляет регуляторное влияние на все процессы жизнедеятельности в растущем организме [8, 15, 17]. Общеизвестно, что функции САС реализуются за счет нейромедиаторов – норадреналина и дофамина, а также гормонов мозгового слоя надпочечников – адреналина и норадреналина, представляющих собой гуморальное регуляторное звено [9, 12, 14]. Благодаря КА и другим медиаторам обеспечиваются адрено-регуляторные процессы на уровне центрального отдела САС [10, 18, 19]. Связь высших вегетативных центров и, в частности, эрготропных и трофотропных ядер гипотала- муса с симпатическими и парасимпатическими центрами, гипофизом и мозговым слоем надпочечников обеспечивает взаимодействие нервной и эндокринной регуляторных систем [12, 13, 20]. Поскольку адреналин имеет надпочечниковое происхождение, а норадреналин – преимущественно нейрогенное, можно предположить, что соотношение НА/А позволит судить о степени функционального участия нервных и гуморальных механизмов в поддержании гомеостаза [5, 16].

Актуальность затронутой темы связана с тем, что первичные вегетативные дисфункции у детей наблюдаются, как правило, при отсутствии активных жалоб [11, 14] и связаны с напряжением регуляторных систем [3, 5]. В 20–30 % случаев изменения в состоянии вегетативного баланса имеют неблагоприятное течение и приводят к развитию синдрома вегетативной дистонии (СВД), что является актуальной проблемой в педиатрии, неврологии, физиологии [2, 4]. Этим объясняется важность превентивных исследований уровня КА у мальчиков и девочек школьного возраста, которые пополнят знания о возрастно-половых особенностях становления вегетативного тонуса, позволят выявить ранние сдвиги в системе регуляции вегетативных функций у детей, обеспечить предупреждение развития у них СВД.

Целью работы явилось исследование роли катехоламинов в обеспечении вегетативного тонуса у мальчиков и девочек школьного возраста.

Методы и материалы исследования. К исследованию были привлечены ученики 12- и 13-летнего возраста (86 чел.) обоего пола МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 143» г. Казани. Проведено лонгитюдное исследование с двухкратным ежегодным определением искомых параметров у одних и тех же детей в течение 2 лет. Об особенностях исходного вегетативного тонуса (ИВТ) судили по данным кардиоинтервалографии, полученным при использовании автоматизированного кардиологического комплекса REACARD. Метод вариационной пульсографии адекватно отражает функциональное состояние ВНС, индивидуальные особенности и направленность вегетативной регуляции физиологических функций детей [1, 6]. О состоянии ИВТ школьников судили по значениям частоты сердечных сокращений (ЧСС), моды (Мо), амплитуды моды (АМо), вариационного размаха (Δх), регистрируемых в положении испытуемого «лежа» в течение 3 мин. Использовали также количественный интегральный коэффициент – индекс напряжения (ИН) с учетом его возрастных значений [1, 6].

Для повышения физиологической информативности параметров гистограммы параллельно исследовали уровень экскреции КА и их предшественника – ДОФА. Для этого применяли метод флюориметрического определения А, НА, ДА и ДОФА в моче, собранной полностью за 24 часа [7, 16]. О количестве КА судили по интенсивности флюорисценции, которая регистрировалась на приборе БИАН-130 (М-800). Для ее оценки имели эталоны КА фирмы Sigma. О функциональной активности нервного и гуморального компонентов САС судили по значениям отношения экскреции НА/А. Информативность подобного подхода подтверждена и в других исследованиях [7, 13].

Полученные результаты обрабатывали статистически с помощью пакета программы Microsoft Exel Professional. Для установления значимости различий между изучаемыми показателями использовали t-критерий Стьюдента.

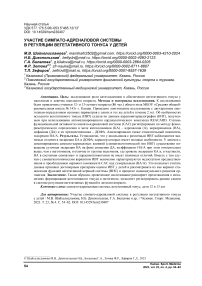

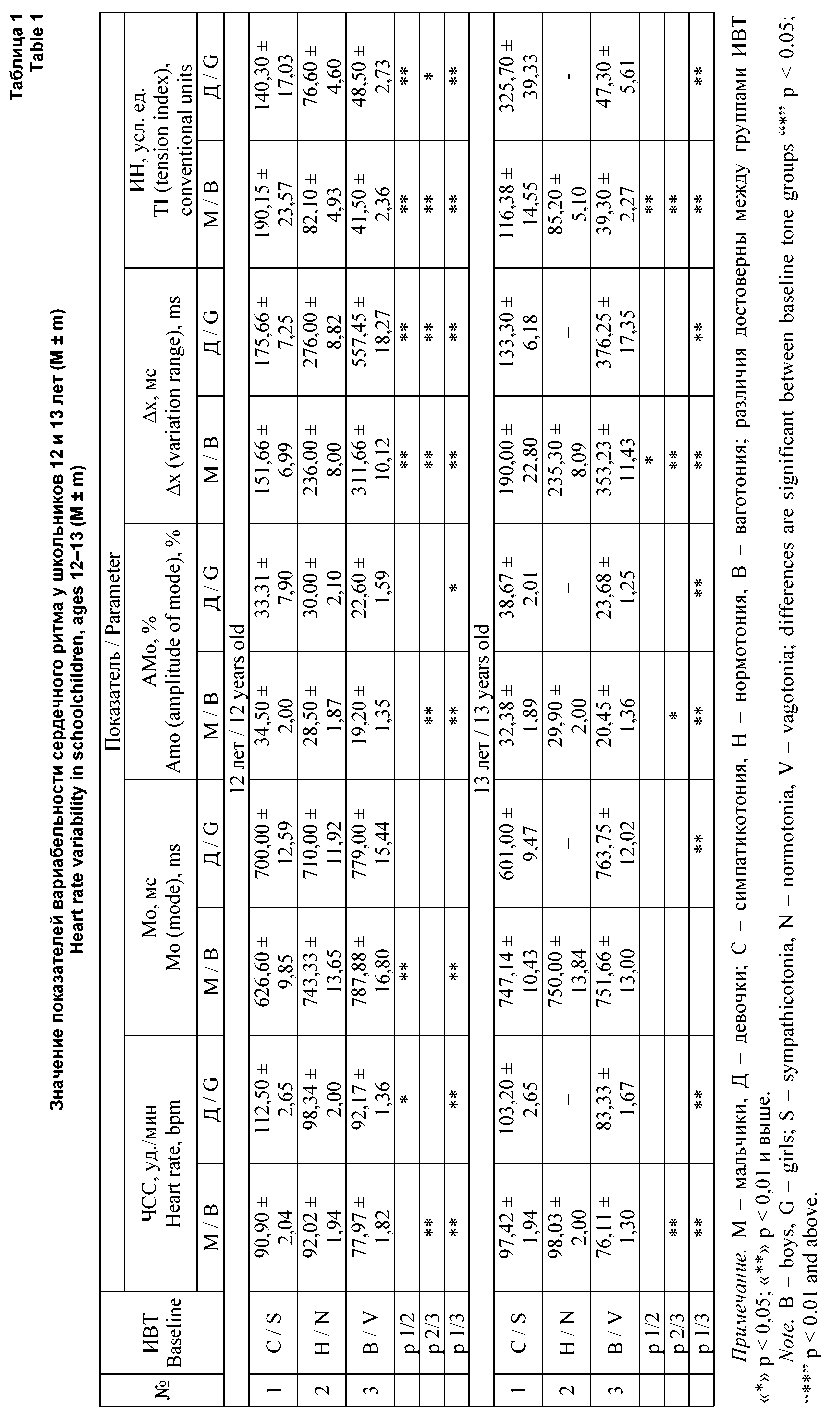

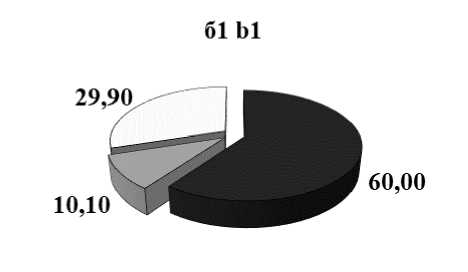

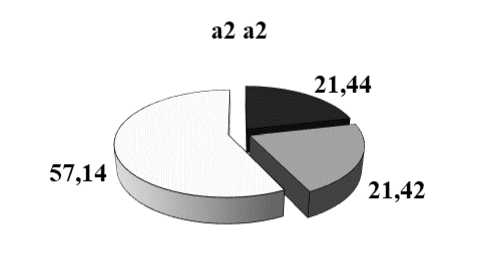

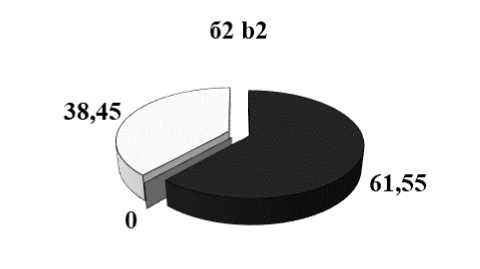

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования анализировались показатели КИГ, согласно которым у девочек 12 лет с преобладанием симаптикотонических влияний значения Мо и Δх составляют 700,00 ± ± 12,59 мс и 175,66 ± 7,25 мс, что на 79,00 и 381,79 мс (р < 0,01) меньше, чем у ваготони-ков (табл. 1). При этом значения АМо и ИН, косвенно отражающие симпатический канал регуляции и степень централизации управления сердечным ритмом [1, 6], у них преобладают и существенно выше, чем в состоянии ваго- и нормотонии (различия достоверны в отношении ИН – (р < 0,01) и (р < 0,05). В 13-летнем возрасте соотношения между параметрами КИГ при различных вариантах ИВТ аналогичны, обращает на себя внимание резкий скачок значений ИН, которые соответствуют гиперсимпатикотоническим состояниям – 325,70 ± 39,33 усл. ед. [1], тогда как в 12 лет он не превышает 140,30 ± 17,03 усл. ед. Процентное соотношение и наполняемость различных групп ИВТ у девочек 12 и 13 лет (рис. 1) указывает на то, что школьницы в большинстве своем составляют группу сим-патотоников – это 60,0 и 61,55 % в 12 и 13 лет соответственно, тогда как девочки с вагото-ническим вариантом ИВТ – лишь 29,90 и 38,45 %. Нормотоники регистрируются только среди 12-летних школьниц, их доля не превышает 10,10 % от общего числа обследованных.

Мальчики имеют отличия от девочек, у них, напротив, к 12 годам увеличивается доля испытуемых с ваготоническим типом ИВТ – это 50,06 и 57,14 %, а симпатотоники – лишь 36,32 и 21,44 %. Об усилении парасимпатического тонуса свидетельствует и ИН, он относительно ниже, чем у девочек, и варьирует от 39,30 ± 2,27 до 190,15 ± 23,57 усл. ед. Полученные данные согласуются с результатами других исследователей, которые также отмечают сдвиг вегетативного баланса у мальчиков 12 и 13 лет в сторону парасимпатикото-нии [2, 3, 7, 13].

В ходе следующего этапа работы изучали характер экскреции КА и ДОФА у детей, разделенных на группы по ИВТ (табл. 2).

12 лет / years

13 лет / years

Рис. 1 Соотношение различных вариантов исходного вегетативного тонуса у детей 12 и 13 лет (%). Примечание: а1, а2 – мальч ики, б1, б2 – девочки;

– симпатикотония, – нормотония, – ваготония

Fig. 1. The ratio of variants of baseline tone in children, ages 12–1 3 (% ).

Note: a1, a2 – boys, b1, b2 – girls; – sympathicotonia, – normotonia, – vagotonia

Так, у девочек-симпатотоников 12 лет усиление адренергических регуляторных влияний сопровождается повышением уровня НА, суточная экскреция которого равна 23,64 ± ± 1,50 нг/мин. Различия с нормо- и ваготони-ками математически значимы – 8,79 нг/мин (р < 0,05) и 6,60 нг/мин (р < 0,05) соответственно. О преимущественном участии нервного компонента САС в регуляции вегетативного гомеостаза говорит преобладание экскреции НА над А и большее значение коэффициента НА/А у школьниц-симпатотоников, составляющее 2,95; у ваготоников он не превышает 2,07. Особенностью девочек-симпатотоников является и то, то содержание ДА и ДОФА в суточной моче у них достоверно ниже, чем у ваготоников, и находится на уровне 149,82 ± ± 7,64 нг/мин и 16,84 ± 1,42 нг/мин, несмотря на повышенную экскрецию НА. Вероятно, имеет место напряжение в цепи биосинтеза КА и снижение резерва ДОФА на фоне повышенной потребности в НА [7, 9, 17]. Уменьшение экскреции ДА регистрируется у школьниц

и в 13 лет, значение которой на 18,83 нг/мин меньше, чем у ваготоников (р < 0,05).

У мальчиков обеих возрастных групп экскреция НА имеет иной характер, она приобретает одинаково высокие значения как у симпато- так и у ваготоников по сравнению с детьми, имеющими нормотонический вариант ИВТ. В 12 лет ее показатели находятся на уровне 19,36 ± 1,64 нг/мин и 22,84 ± 1,84 нг/мин, это в 1,19 и 1,30 раз больше, чем у школьников в состоянии эйтонии (р < 0,05). Картина аналогична и в 13 лет – уровень экскреции НА у нормотоников на 3,02 нг/мин и 6,50 нг/мин меньше, чем в других исследуемых группах ИВТ (различия значимы по сравнению с сим-патотниками – р < 0,05). Возможно, в процессе вегетативной регуляции устанавливается функциональное равновесие отделов ВНС, поддерживающее нейрогуморальный баланс [7, 12, 15]. Однако у всех мальчиков-симпато-тоников 12 и 13 лет так же, как и у девочек данной группы ИВТ, сохраняются максимальные значения коэффициента НА/А и умень-

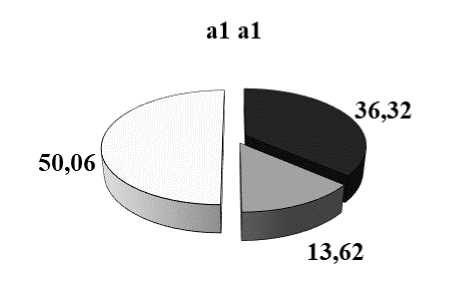

Таблица 2

Table 2

|

№ |

ИВТ Baseline |

Показатель / Parameter |

|||||

|

А, нг/мин Adrenaline (А), ng/min |

НА, нг/мин Norepinephrine (NА), ng/min |

ДА, нг/мин Dopamine (DA), ng/min |

ДОФА, нг/мин DOFA, ng/min |

НА/А NA/A |

|||

|

12 лет / years |

|||||||

|

m 2 |

1 |

С / S |

7,65 ± 0,57 |

22,84 ± 1,84 |

148,70 ± 6,04 |

14,02 ± 1,23 |

2,98 |

|

2 |

Н / N |

6,65 ± 0,23 |

16,34 ± 1,45 |

168,27 ± 8,89 |

22,35 ± 1,72 |

2,45 |

|

|

3 |

В / V |

7,94 ± 0,60 |

19,36 ± 1,64 |

172,72 ± 10,35 |

19,06 ± 1,05 |

2,43 |

|

|

p 1/2 |

* |

* |

|||||

|

p 2/3 |

* |

||||||

|

p 1/3 |

* |

* |

|||||

|

ф |

1 |

С / S |

8,09 ± 0,58 |

23,64 ± 1,50 |

149,82 ± 7,64 |

16,84 ± 1,42 |

2,95 |

|

2 |

Н / N |

7,34 ± 0,43 |

14,85 ± 1,22 |

164,38 ± 8,02 |

21,86 ± 1,44 |

2,02 |

|

|

3 |

В / V |

8,21 ± 0,60 |

14,04 ± 1,39 |

172,27 ± 8,94 |

19,51 ± 1,15 |

2,07 |

|

|

p 1/2 |

* |

||||||

|

p 2/3 |

* |

||||||

|

p 1/3 |

* |

** |

* |

||||

|

13 лет / years |

|||||||

|

m 2 |

1 |

С / S |

6,96 ± 0,34 |

22,34 ± 1,00 |

158,36 ± 6,62 |

23,02 ± 1,04 |

3,02 |

|

2 |

Н / N |

8,68 ± 0,41 |

16,08 ± 1,21 |

170,64 ± 8,02 |

20,64 ± 1,25 |

1,84 |

|

|

3 |

В / V |

7,96 ± 0,60 |

19,24 ± 1,00 |

183,75 ± 9,34 |

25,24 ± 1,30 |

2,41 |

|

|

p 1/2 |

* |

||||||

|

p 2/3 |

|||||||

|

p 1/3 |

* |

||||||

|

ф |

1 |

С / S |

6,25 ± 0,30 |

19,63 ± 1,94 |

150,20 ± 6,66 |

19,27 ± 1,18 |

3,14 |

|

2 |

Н / N |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

3 |

В / V |

7,90 ± 0,25 |

16,75 ± 1,18 |

180,08 ± 10,23 |

21,87 ± 1,24 |

2,11 |

|

|

p 1/2 |

|||||||

|

p 2/3 |

|||||||

|

p 1/3 |

* |

||||||

Значение показателей экскреции КА и ДОФА у мальчиков и девочек 12, 13 лет (M ± m)

CA and DOFA excretion in boys and girls, ages 12, 13 years (M ± m)

Примечание. М – мальчики, Д – девочки; С – симпатикотония, Н – нормотония, В – ваготония; различия достоверны между группами ИВТ«*» p < 0,05; «**» p < 0,01 и выше.

Note. B – boys, G – girls; S – sympathicotonia, N – normotonia, V – vagotonia; differences are significant between baseline tone groups “*” p < 0.05; “**” p < 0.01 and above.

шение экскреции ДА по сравнению с вагото-никами (р < 0,05), а в 12-летнем возрасте наблюдается и относительное снижение ДОФА – 14,02 ± 1,23 нг/мин, тогда как у нормо- и ваготоников она находится в пределах от 19,06 ± 1,05 нг/мин до 22,35 ± 1,72 нг/мин (р < 0,05). Это может свидетельствовать о напряжении в системе биосинтеза КА [9] и являться достоверным критерием симпатико-тонии.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о наличии существенных различий в состоянии вегетативного тонуса у девочек и мальчиков 12 и 13 лет. Согласно данным КИГ, у девочек в том и другом возрасте ярко выражена симпатикотония, а в группе мальчиков большинство относится

к парасимпатотоникам. Исследование суточной экскреции катехоламинов и ДОФА позволило выявить как общие, так и специфические признаки, характерные для мальчиков и девочек, относящихся к разным группам ИВТ. Так, у девочек, независимо от возраста, состояние симпатикотонии обеспечивается повышенным уровнем экскреции НА, тогда как у мальчиков-симпато- и ваготоников существенные различия в содержании НА отсутствуют. При этом в обеих половых группах симпатикотонический вариант ИВТ характеризуется стойким снижением ДА и ДОФА, а также увеличением коэффициента НА/А, указывающим на возрастающую роль нервного механизма регуляции по сравнению с гормональным.

Установленные сдвиги в системе нейрогу-моральной регуляции вегетативных функций у школьников 12 и 13 лет диктуют необходи-

мость мониторинга функционального состояния ВНС с целью обеспечения превентивного подхода к проблеме СВД в детском возрасте.

Список литературы Участие симпато-адреналовой системы в регуляции вегетативного тонуса у детей

- Баевский, Р.М. Современные проблемы космической кардиологии / Р.М. Баевский // Авиакосмич. и авиац. медицина. – 2008. – № 6. – С. 19–31.

- Бисалиев, Н. Некоторые аспекты вегетососудистой дистонии у детей г. Актобе / Н. Бисалиев // Мед. журнал Западного Казахстана. – 2011. – № 1 (29). – С. 53–55.

- Борисова, Т.П. Клинические проявления и коррекция вегетативной дисфункции у детей и подростков / Т.П. Борисова, А.Е. Абатуров // Здоровье ребенка. – 2018. – Вып. 13. – № 6. – С. 588–595.

- Возрастные особенности вегетативного тонуса у детей с синдромом вегетативной дистонии / В.А. Шашель Л.А. Подпорина, Г.Б. Панеш и др. // Кубан. науч. мед. вестник. – 2017. – № 4. – С. 169–172.

- Григорьев, К.И. Синдром вегетативной дистонии у детей и подростков / К.И. Григорьев. Е.Л. Поважная, А.Л. Соловьева // Мед. сестра. – 2013. – № 7. – С. 28–31.

- Методы исследования сердечного ритма по данным ЭКГ: вариабельность сердечного ритма и вариационное картирование / Е.М. Новиков, С.В. Стеблецов, В.Н. Ардашев и др. // КМКВ. – 2019. – Вып. 4. – С. 81–89.

- Реакция симпато-адреналовой системы мальчиков на дозированную физическую на-грузку / А.В. Крылова, Ф.Г. Ситдиков, Т.А. Аникина, А.А. Зверев // Наука и спорт. Соврем. тенденции. – 2019. – № 1. – С. 60–66.

- Судаков, К.В. Устойчивость к психоэмоциональному стрессу как проблема биобезопасности / К.В. Судаков // Вестник РАМН. – 2002. – № 1. – С. 19–26.

- Тапбергенов, С.О. Функциональные и метаболические эффекты симпато-адреналовой системы и стресс: моногр. / С.О. Тапбергенов, Т.С. Тапбергенов, Б.С. Советов. – Пенза: Академия естествознания. – 2019. – С. 18–32.

- Хвостова, С.А. Состояние гипофизарно-надпочечниковой и симпато-адреналовой систем после переломов у больных остеопорозом / С.А. Хвостова // Соврем. проблемы науки и образования. – 2011. – № 4. – С. 38–44.

- Чутко, Л.С. Неврозы у детей: моногр. / Л.С. Чутко. – М.: Медпресс-информ, 2020. – 224 с.

- Altered neuroendocrine control and association to clinical symptoms in adolescent chronic fatigue syndrome: a cross-sectional study / Vegard Bruun Wyller, Valieria Vitelli, Dag Sulheim et al. // J Transl Med. – 2016. – Vol. 5, no. 14 (1). – P. 121.

- Borchard, U. The Role of the Sympathetic Nervous System in Cardiovascular Disease / U. Borchard // Journal of Clinical and Basic Cardiology. – 2001. – Vol. 4 (3). – P. 175–177.

- Hering Dagmara. Role of the Sympathetic Nervous System in Stress-Mediated Cardiovascular Disease / Dagmara Hering, Kamila Lachowska, Markus Schlaich // Curr Hypertens Rep. – 2015. – Vol. 17 (10). – P. 80.

- Malpas Simon, C. Sympathetic Nervous System Overactivity and Its Role in the Development of Cardiovascular Disease / Simon C Malpas // Physiol Rev. – 2010. – Vol. 90 (2). – P. 513–557.

- Nervous and hormonal mechanisms of regulation of local muscle activity in 7–9-year-old children / Maria V. Shaykhelislamova, Natalia B. Dikopolskaya, Gulfia A. Bilalova et al. // Drug Invention Today. – 2018. – Vol. 10, no. 7. – P. 1125–1128.

- Pharmacology of catecholamines in children / M. Oualha, S. Urien, O. Spreux-Varoquaux, J.-M. Tréluyer// Médecine Intensive Réanimation. – 2016. – P. 179–191.

- Salmanova Sevinj. The dynamics of the effects of catecholamine excite dumping syndrome in the recovery phase of visual impairment in children who suffered from pre, perinatal encephalopathy / Sevinj Salmanova, Elmar Kasimov // Journal of Clinical and Experimental Ophthalmology. – 2016. – June. – P. 57.

- The effect of dopamine on pulmonary diffusing capacity and capillary blood volume responses to exercise in young healthy humans / Wade W. Michaelchuk, Vincent Tedjasaputra, Tracey L. Bryan et al. // Exp Physio. – 2019. – Vol. 104 (12). – P. 1952–1962.

- Zhang David, Y. The Sympathetic Nervous System and Heart Failure / David Y. Zhang, Allen S. Anderson // Cardiol Clin. – 2014. – Vol. 32 (1). – P. 33.