Учебно-педагогическое взаимодействие при подготовке студентов к самообразованию

Автор: Дерябина Лариса Борисовна

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 13 (146), 2009 года.

Бесплатный доступ

Определено содержание, основные функции понятия «взаимодействие», цель учебно-педагогического взаимодействия. Проанализирована деятельность преподавателя по подготовке студентов к самообразованию как многоплановый процесс установления взаимопонимания и взаимодействия между участниками образовательного процесса.

Подготовка к самообразованию, деятельность, учебно-педагогическое взаимодействие

Короткий адрес: https://sciup.org/147157219

IDR: 147157219 | УДК: 378.147.88.026.7

Текст научной статьи Учебно-педагогическое взаимодействие при подготовке студентов к самообразованию

Одной из ключевых задач педагогической деятельности является взаимодействие преподавателя со студентами; оказание им непосредственной помощи в становлении собственной жизненной позиции, поиске направлений и возможностей в своей образовательной деятельности, которые на практике обеспечивали бы более широкие возможности самоактуализации, саморазвития и самореализации. Речь идёт о понимании основы образовательного процесса в виде мобилизации интеллектуальных, познавательных, волевых усилий, стимулирования внутренних сил. Это требует определенных изменений характера образования: познавательная деятельность, самостоятельное приобретение и, особенно, применение полученных знаний становятся приоритетными для развития личности [1,4]. Отсюда следует важнейшая цель образования студентов - развитие компетенций организовывать самообразовательную деятельность. Многие ученые справедливо считают, что, несмотря на гибкость и большую индивидуализацию самообразования, его нельзя рассматривать как стихийный процесс. Главным средством подготовки личности к самообразованию яв ляется образовательный процесс на основе личностно-ориентированного подхода, обеспечивающего достижение высокого уровня сформированное™ знаний, умений, навыков и мотивов посредством учебно-педагогического взаимодействия между преподавателями и студентами [2]. Содержание понятия «взаимодействие» можно определить как установление межсубъектаого, межличностного взаимосо-гласуемого общения. Психологический словарь определяет взаимодействие как процесс непосредственного или опосредованного воздействия субъектов друг на друга, порождающее их взаимную обусловленность и связь [3]. Основными функциями взаимодействия субъектов образовательного процесса являются:

-

- конструктавная - взаимодействие преподавателя и студента при обсуждении и разъяснении содержания образования;

-

- организационная - организация совместной деятельности преподавателя и студента, взаимной личностной информированности и общей ответственности за результаты образовательной деятельности;

-

- коммуникативно-стимулирующая - сочетание различных форм познавательной дея-

- тельности (индивидуальной, групповой, фронтальной), организация взаимопомощи с целью педагогического сотрудничества;

-

- информационно-обучающая - показ связи изучаемого материала с дальнейшей профессиональной деятельностью;

-

- эмоционально-корригирующая - реализация в процессе обучения принципов доверительного общения между преподавателем и студентом;

-

- контрольно-оценочная - организация взаимоконтроля обучающего и обучаемого, совместное подведение итогов и оценка с самоконтролем и самооценкой.

Цель учебно-педагогического взаимодействия - установление личностного взаимопонимания по определенному кругу проблем и задач. Таким образом, учебно-педагогическое взаимодействие можно рассматривать как систему взаимосогласуемой деятельности субъектов образования, когда деятельность одного субъекта обуславливают логику деятельности другого. Деятельность как философская категория есть форма бытия людей, целенаправленное преобразование природного и социального мира. Деятельность в психологии понимают как внешнюю (предметно-чувственную), так и внутреннюю (мышление, познание). Как психологический процесс деятельность раскрыта и получила многоплановую характеристику в работах современных дидактов.

Деятельностный подход (ДП) рассматривает подготовку к самообразованию как сложную деятельность со структурой, основными компонентами которой являются:

-

- субъект деятельности в единстве с его целями (С);

-

- объект деятельности (О);

-

- средство деятельности (Ср);

-

- процесс деятельности (П);

-

- результат деятельности (Р).

Схематично это можно выразить следующим образом:

С--кО--►Ср--► П--кР

Эффективность подготовки студентов к самообразованию в образовательном процессе зависит от способности преподавателей педагогически грамотно руководить самообразованием студентов, от уровня подготовленности студентов к данному виду деятельности и от соответствующих средств. С этих позиций анализируется деятельность преподавателя и студента.

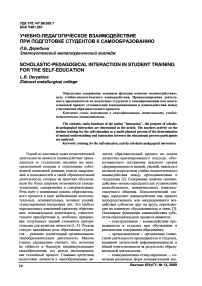

Деятельность преподавателя по подготовке студентов к самообразованию представляет многоплановый процесс организа- ции, установления взаимопонимания и взаимодействия между участниками образовательного процесса, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности, организации различных видов развивающей деятельности, всестороннее стимулирование активности и самостоятельности. Деятельности преподавателя принадлежит руководящая роль, что объективно обусловлено социальной функцией, общими закономерностями и психологическими основами образования личности. Преподаватель целенаправленно воздействует на личность студента, осуществляя тем самым внешнее (педагогическое) управление образованием, развитием и т.д. Все аспекты руководящей роли педагога взаимосвязаны и реализуются на практике в комплексе. В соответствии со структурой можно выделить следующие виды деятельности, выполняемые педагогом: диагностическая, проектная, конструктивная, коммуникативная, аналитическая (рис. 1).

Позиция обучаемого в образовательном процессе можно охарактеризовать одновременно и как позицию объектами как позицию субъекта. Эти позиции чередуются и накладываются друг на друга. Студент является объектом образовательного процесса в том случае, если он выступает в качестве объекта психологопедагогических замыслов и педагогического воздействия. Студент является субъектом*^

-

- если выступает как субъект познания; образовательной, практической трудовой коммуникативной деятельностей;

-

- при построении образовательного процесса;

-

- если выступает как субъект социальных процессов, протекающих в ходе образовательного процесса.

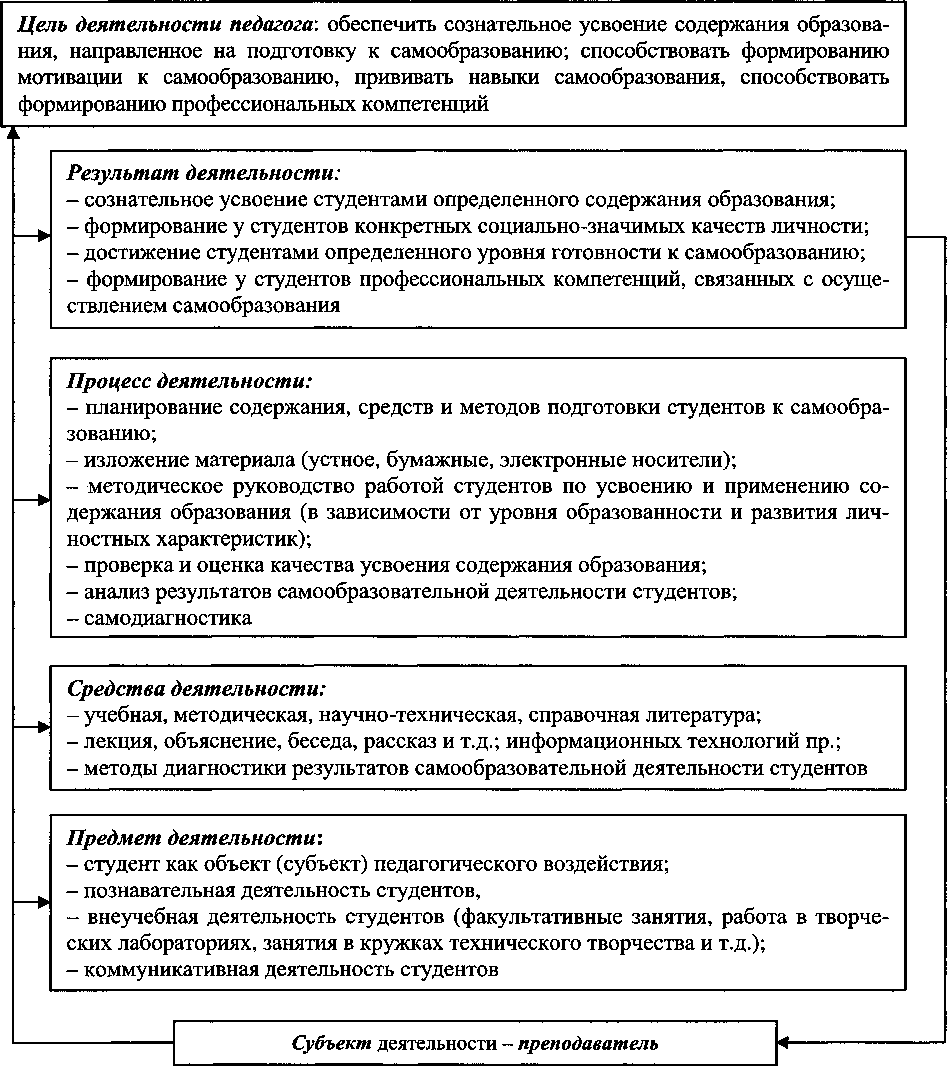

Так как самообразование является субъектной деятельностью личности, подготовка к ней происходит весьма индивидуально. Многое определяется интересом студентов не только к содержанию учебного материала, но и к процессу приобретения знаний [5]. С позиции деятельностного подхода самообразование эффективно при такой его организации, когда обучаемый, занимая позицию субъекта, усваивает материал в деятельности. Преподаватель помогает студенту организовывать целенаправленный процесс развития положительных качеств, стимулирует осознание целей самообразования, оказывает помощь в осмыслении результатов личностного развития и постановку новых перспектив. Концентрирование внимания на самостоятельности в дея-

Рис. 1. Модель деятельности преподавателя при подготовке студентов к самообразованию

тельности студентов способствует тому, что самостоятельность по форме становится самостоятельностью по существу. В этом случае руководящая роль педагога проявляется и осуществляется через самостоятельную деятельность студентов, через проявление их личной инициативы и творческие действия [6]. Обеспеченная мотивация, самостоятельное продвижение в усвоении содержания позволяют освоить методы работы с информацией, развить мыслитель ные способности. Таким образом, усваивается модель самообразовательной деятельности:

-

- самоопределяюсь (сам принимаю решения и беру на себя ответственность за результат);

-

- соблюдаю правила, нормы, критерии деятельности;

-

- владею способами деятельности - умею работать с информацией, развиваю способности: мыслительные, коммуникативные, рефлексивные;

Рис. 2. Модель деятельности студентов при подготовке к самообразованию

-

- оцениваю результат, сопоставляю с прогнозируемым результатом, т.е. целью, выявляю причины несоответствия.

Но любая модель деятельности останется идеалом, если она не будет организована практически. Следовательно, главным условием подготовки студента к самообразованию является его активное участие в целенаправленной самообразовательной деятельности с учетом его возможностей и способностей, «зоны ближайшего развития», уровня подготовленности. В структуре самого процесса подготовки студентов к самообразованию как вида деятельности возника ет задача организации целесообразной самостоятельной деятельности студентов в плане формирования у них опыта самообразования (рис. 2).

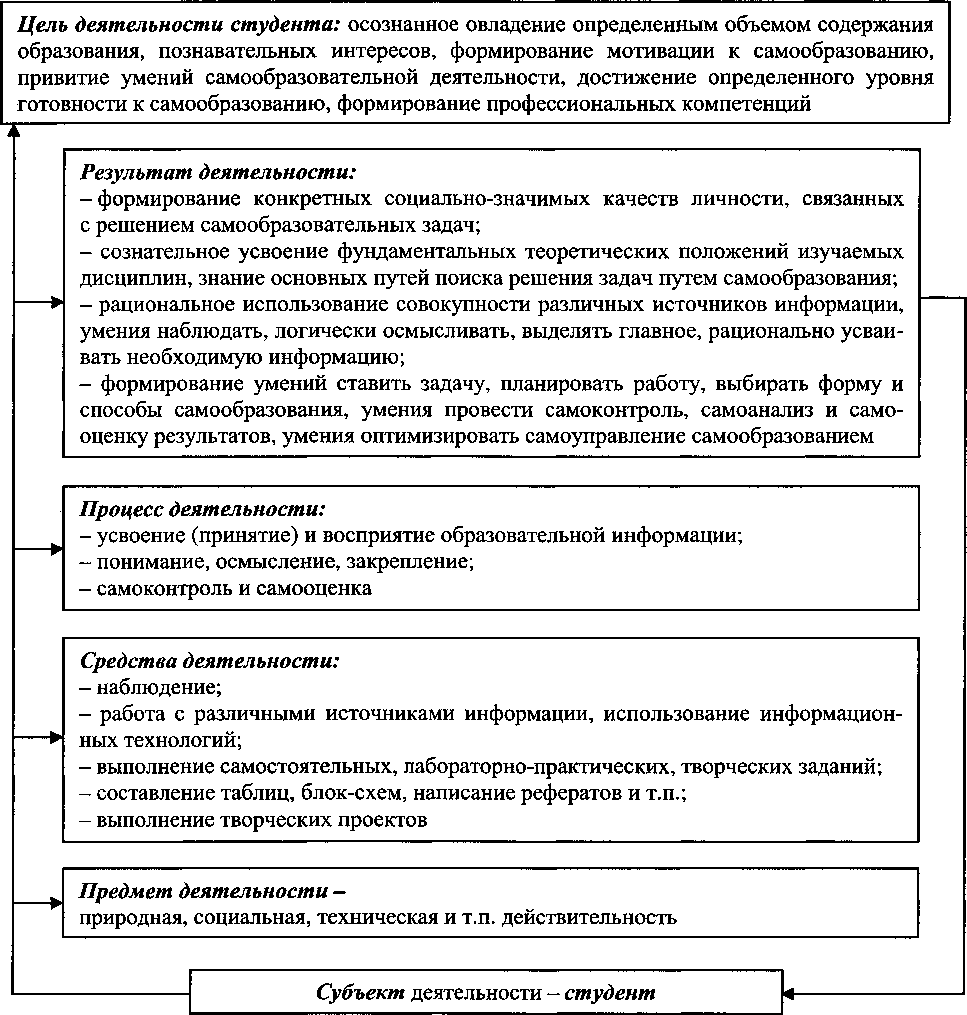

Единство деятельностей субъектов образовательного процесса (преподаватели и студенты) достигается совместным стремлением к единой цели и результатам: сознательным усвоением студентами определенного содержания образования; формированием у них социально значимых качеств личности; достижением ими определенного уровня готовности к самообразованию; формированием общей подготовки к профессиональной деятельности (рис. 3).

Рис. 3. Единство деятельностей преподавателя и студента при организации подготовки студентов к самообразованию

Из сказанного следует, что эффективность учебно-педагогического взаимодействия при подготовке студентов к самообразованию зависит от выполнения следующих условий:

-

- направленности студентов на подготовку к самообразованию во взаимосвязи преподавателя и студента в образовательном процессе;

-

- создания материально-пространственной среды для подготовки студентов к самообразованию.

При этом преподавателю необходимо учитывать:

-

- этапность решения задач выстраиваемого учебно-педагогического взаимодействия;

-

- достижение взаимопонимания на уровне взаимодействия между студентами и педагогами;

-

- совместное выстраивание образовательных действий, ориентированных на подготовку студента к самообразованию.

В этом случае образовательный процесс выступает как целостная конструкция, взаимообусловленная системным взаимодействием преподавателя и студентов.

Список литературы Учебно-педагогическое взаимодействие при подготовке студентов к самообразованию

- Айзенберг А.Я. Педагогические проблемы самообразования//Советская педагогика. 1968. № 11. С. 51-61.

- Загрекова Л.В. Теория и технология обучения: учеб. пособие для студентов пед. вузов/Загрекова Л.В., Николина В.В. М.: Высш. шк., 2004. 157 с.

- Большой психологический словарь: учеб. пособие. 4-е испр. и доп. изд./под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. 672 с.

- Калугин Ю.Е. Профессиональное самообразование: учеб. пособие/Ю.Е. Калугин. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. 200 с.

- Райский Б.Ф. О комплексном подходе к формированию у школьников готовности к самообразованию//Самообразование школьников и развитие их личности. Волгоград: Изд-во ВГПИ, 1978. С. 3-11.

- Сериков Г.Н. Самообразование. Совершенствование подготовки студентов/Г.Н. Сериков. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1991. 232 с.