Ученый - тоже человек: диалектика объективного-субъективного в текстах научного стиля

Автор: Иванова Мария Сергеевна, Миловидов Виктор Александрович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Исследования текста и дискурса

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

В рамках проблемы соотношения объективного-субъективного рассматривается специфика научного стиля. Показано, что традиционное представление о доминированиии объективного, внеличностного начала в стиле научных работ может быть пересмотрено на основе учета индивидуально-этнических и иных параметров стилеобразования.

Научный стиль, субъективность, этническая специфика стиля

Короткий адрес: https://sciup.org/146282255

IDR: 146282255 | УДК: 81'26 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.2.102

Текст научной статьи Ученый - тоже человек: диалектика объективного-субъективного в текстах научного стиля

Традиционный подход к проблеме функционального стиля и, прежде всего, научного, во главу угла ставил исчисление морфо-лексикосинтаксических средств, которые бывают востребованы при создании тех или иных текстов – публицистических, научных, художественных. Так, в рамках данной исследовательской парадигмы сформировалось представление, что на лексическом уровне в текстах научного стиля доминирует активное употребление терминов, однозначных слов; слабо, по сравнению с художественным стилем, представлена синонимия. Однозначность слов и наличие у термина закреплённого значения служат в научных текстах точности высказывания, снижают возможность недопонимания. Лексические единицы со значением рассуждения (рассматривать, следовать, вывод) и вводные слова (таким образом, следовательно) служат для логического обоснования мысли автора. Обобщённость и отвлечённость научного стиля проявляется в использовании абстрактной лексики (явление, движение, количество) , в том числе употреблении слова как обозначения общего понятия: в определителе растений слово «ольха» будет обозначать вид, в то время как в художественном тексте речь с высокой вероятностью будет идти о конкретном дереве. Для обобщения служат и специальные лексические единицы (всякий, каждый, обычно, регулярно) . Существительные и глаголы обычно используются не в основных и конкретных значениях, а в производных обобщенно-отвлеченной семантики (идти, следовать, носить, выступать) [ 2: 163 ] .

На лексическом уровне также находится категория профессионализмов – лексических и фразеологических единиц, трансформируемых под условия профессиональной подсистемы. Профессионализмы имеют разговорную окраску и, как следствие, неофициальны. Они могут использоваться в тексте в целях упрощения понимания, избегания тавтологии и громоздких конструкций с повторяющимися словами [5: 241–242]. Но они, изначально бывшие авторскими образованиями, затем становятся всеобщим достоянием, то есть, достоянием всех специалистов, принадлежащих профессии.

- 102 -

На морфологическом уровне мы наблюдаем в научных текстах использование настоящего вневременного для обозначения свойств и признаков исследуемых предметов и явлений. Глагольные формы прошедшего и будущего времени также широко используются во вневременном значении, причём могут быть синонимичны в контексте (переменная x приняла / принимает / будет принимать следующее значение) . Ослаблено грамматическое значение лица: личные предложения могут быть заменены на безличные (мы знаем = известно) ; формы первого лица, являющиеся, как правило, носителями авторской субъективности, избегаются. Существительные часто используются в единственном числе, поскольку множественное число носит оттенок конкретности. В то же время в научном тексте могут быть образованы формы множественного числа от абстрактных и вещественных существительных, обычно несвойственные русскому языку (глины, климаты, равновесия) [ 2: 166-167 ] .

Доминирующие синтаксические модели в научных текстах – неопределённоличные предложения и пассивные конструкции, придающие высказыванию оттенок объективности. Связь предложений повторяющимися существительными, не приветствующаяся в текстах художественного стиля, в научном обеспечивает однозначность высказывания. Использование вводных слов, выражающих отношение между частями высказывания, слов и оборотов, специализирующихся в функции подчёркивания последовательности изложения (рассуждаем так, таким образом, следовательно) , употребление наречий в связующей функции (поэтому, потому, тогда) позволяет отследить логику высказывания, а вместе с тем и ход мысли автора. Преобладание союзной связи над бессоюзием также служит созданию наиболее ясного и доказательного высказывания. Специфичной чертой научного стиля являются семантически ослабленные конструкции и обороты связи, согласно традиционной стилистике, загромождающие текст, но способствующие большей связности речи (можно ещё отметить, перейдём к, приведу пример) [ 5: 171 ] .

Таковы характерные черты научного стиля – как они описываются в добротной классической традиции системо-центристского языкознания.

Современные исследования научного стиля в своем фокусе помещают не столько его лексические и синтаксические элементы, сколько опредмеченные в последних ментальные структуры, когнитивные паттерны, субъектно-объектные отношения. Это в полной мере соответствует когнитивному «сдвигу», который происходит в гуманитаристике последних десятилетий, о чем пишут ведущие отечественные исследователи. Так, В. Е. Чернявская полагает, что «новый этап в лингвистике текста в целом и в части типологических разработок связан с проникновением в них данных когнитивной психологии» [7: 90].

Основанная на анализе научного дискурса концепция В.Е. Чернявской, реализованная в процитированной работе, заслуживает подробного изложения, поскольку дает ориентиры в плане изучения этнически и национально обусловленных типов научного дискурса. С другой стороны, она интересна тем, что и в новой методологической традиции сохраняется представление о принципиально объективном, внеличностном характере научного знания, что, естественно, отражается и на стилевом уровне. По мнению исследовательницы, в научном дискурсе минимально реализуется субъективно-индивидуальное начало, и максимально – начало объективно-надличностное. «Именно в оппозиции “коллективное, надличностное” и “индивидуальное” проявляется собственно отличие научного стиля от иных сфер деятельности человека, -полагает исследователь. – Научное познание и коммуникация вообще противопоставляется иным сферам человеческой деятельности как преимущественно надличностная форма знания» [указ. соч.: 13].

Это соответствует традиционным представлениям о научном стиле: с точки зрения большинства авторов использование авторского я в текстах научного стиля ограничено, что соответствует абстрагированному, отвлечённообобщённому характеру мышления, также отсутствует открыто выраженная эмоциональность [6: 344].

Вместе с тем, эта «надличностная форма знания» не лишена вариативности. Как полагает М.П. Котюрова, в научной речи «”строгая” системность, можно сказать, обогащается внесистемностью, и оказывается, что четко установленные стилевые черты (обобщенно-отвлеченность, подчеркнутая логичность, диалогичность, гипотетичность и др.) и текстовые категории (целостность, связность, точность и др). – имеют градуальный характер…» [3: 156].

Абсолютное изъятие субъективного начала в научном дискурсе есть норма, которая, как и всякая норма, не может быть реализована, являясь, по сути, лишь пределом, к которому устремлен вектор «научности» в дискурсе. Между этим пределом и реальными формами научного дискурса, в которых реализуется его стилистическая вариативность, в качестве опосредующих дискурсивное развертывание научной мысли факторов располагаются два – это этно-национальный фактор и, собственно, фактор индивидуальный.

«Стиль это человек», – утверждал еще в XVIII веке в своей «Речи о стиле» Ж. Бюффон, и эта максима имеет отношение и к лингвистическим аспектам стилистики. В стиле проявляется субъективное начало, которое служит отклонениям, девиации от нормы. В этом мы солидарны с В.Е Чернявской, которая пишет: «В стилистике девиантное как специфическая языковая форма всегда выступало одним из центральных объектов изучения. Представление о стиле как отклонении от некой нормы, нарушение стандарта позиционируется в числе основных теоретических постулатов стилистики» [7: 22]. В отклонениях от надличностного научного стиля и проявляется личное, индивидуальное, субъективное, «человеческое».

Вторым фактором, обеспечивающим вариативно-девиантное начало научного стиля, является этнически, национально обусловленные традиции научного (и не только научного) письма. Данный фактор достаточно давно обсуждается в науке. Так, еще в 60-е годы прошлого века американский исследователь Р.Б. Каплан писал о взаимосвязи логики (ментальность) и риторики (способы текстопостроения), причем, в их национально-специфической обусловленности. «Логика, – пишет исследователь, – (скорее в популярном, чем специальном значении этого слова), являющаяся основой риторики, вырастает из конкретной культуры и не является универсальной. Точно таким же образом не является универсальной и риторика – она варьируется от культуры к культуре и, со временем, даже в рамках одной культуры. Она испытывает на себе воздействие канонов вкуса, утвердившихся в рамках конкретной культуры в определенное время» [8: 2].

Исследователь сопоставляет разные способы письма и, соответственно, различные ментальности, принадлежащие как индо-европейской, так и иным традициям. Cущественные отличия наблюдаются не только между ментальностями и риторическими традициями в различных ойкуменах мира (Запад и Восток), но и в рамках единой национально-исторической общности, допустим – в Западной Европе.

Так, англо-саксонская традиция отличается, в частности, от романской, несмотря на то, что в основании и первой, и второй лежит преимущественно, культура Греции и Рима. Первая из них характеризуется двумя существенными отличиями: «Логическая модель, которую носители английского языка полагают интегральной частью присущих им схем коммуникации, является преимущественно линеарной» [8: 4]. И, во-вторых, в англоязычной риторической традиции – именно в силу линеарности логических и риторических структур – субординация господствует над координацией: «Важно отметить, что в английском языке зрелость стиля основана на принципе субординации, а не координации» [8: 8].

Иное в романской (франко-испанской) традиции, где линеарное развертывание высказывания, оснащенное различного рода субординативными конструкциями, прерывается «отклонениями» (digressions) от исходной логической схемы [8: 12] – экскурсами в смежные и даже далековатые области. Сходными чертами отличаются, по мнению автора, и русские логико-дискурсивные модели.

Принципиально иными характеристиками будут отличаться логикодискурсивные модели, доминирующие в семитских культурах, а также культурах Востока (Китай, Корея, но не Япония). Так, арабские (один из базовых языков семитской группы) логико-дискурсивные модели характеризуются, с точки зрения исследователя, наличием «…сложной серии параллельных конструкций, как утвердительных, так и отрицательных» [8: 6–7]. Интересно, что при переводе Священного писания на английский язык, предпринятом авторами Библии короля Якова, была сохранена продиктованная оригинальным текстом структура логикодискурсивных моделей (в этой связи интересным было бы исследование того, как логико-дискурсивные «фильтры» англо-саксонской традиции подвергают модуляциям оригинальный текст).

Что касается восточных языков, то в их логико-дискурсивной традиции, как полагает исследователь, реализуется, мы бы сказали, «спиралевидная» модель: восточное письмо отличает то, что может быть названо приближением по касательной (approach by indirection). В рамках данного типа письма развитие абзаца происходит в логике «все расширяющегося и расширяющегося водоворота». Круги водоворота вращаются вокруг предмета и показывают его с разных точек зрения, но никогда – прямо [8: 10].

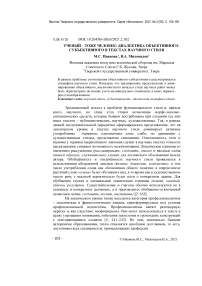

Сравнительные характеристики различных логико-дискурсивных моделей Р.Б. Каплан изображает для наглядности графически, показывая, как логика развития текста соотносится с доминантной логической структурой [8: 15]:

English Semitic Oriental R.omance Kussian

Рис. 1

Проблема национально-обусловленных форм научного письма обсуждается и В.Е. Чернявской в цитированной выше работе. Этот аспект изучения стилистики научного текста, как полагает исследователь, не только представляется открытым для детальных разработок, но и весьма актуален. Несмотря на то, что первым работам Р.Б. Каплана и его последователей уже более чем полвека, до сих пор проблема этноспецифичности научной речи остается открытой: «…высказываются, – пишет исследователь, – различные, часто противоречивые точки зрения о существовании т.н. этноспецифического (т.е. национально специфического) знания о текстообразовательных моделях…» [7: 93].

Анализируя работы различных исследователей, посвятивших свои труды этой проблематике, исследователей, В.Е. Чернявская выстраивает типологию этно-обусловленных стилей научной речи. Эта типология, что естественно, не полная, но она определяет хороший вектор дальнейшего развития кросс-культурной (контрастивной) стилистики научной речи. Кроме того, она дополняет и конкретизирует, применительно к проблематике научного стиля, типологию Р. Каплана.

Автор – в качестве предварительной платформы таких исследований – выделяет так называемый германский (или «тевтонский», Teutonic) академический стиль, по целому ряду существенных параметров противопоставляемый ему англо-американский академический стиль («саксонский», (Saxonic), а также говорит об особом «французском» (Gallic) и «японском» (Nipponic) стилях мышления» [указ. соч.: 166]. Поскольку основной массив научной продукции в современном мире оформляется по-английски, основное внимание исследователь уделяет именно именно «саксонскому» академическому стилю, но – в сопоставлении с немецким, который автор справедливо полагает наиболее адекватным норма научного (особенно теоретического) дискурса.

Именно акцентированная теоретичность изложения составляет отличительную черту германской научной традиции. При этом эмпирические данные, ставшие основой теоретических обобщений, весьма скупо включаются в ткань научного сочинения, что, по мнению исследователя, сообщает немецкой научной традиции колорит элитарности, избранности. Немецкую научную традицию также характеризует повышенная мера объективизма – известное высказывание “Not the German professor speaks, but scholarship through him” («Это говорит не немецкий профессор, но наука его устами») очень показательно, как полагает В.Е. Чернявская, отражает существующее мнение об «идеализации знания как целостной системы в немецкой академической традиции» [там же].

Кроме того, немецкие авторы не скупятся на пространное, максимально эксплицированное изложение предшествующих теорий, имеющих отношение к их работам. При этом, в отличие от, например, русских научных работ, где предшествующее (включенное) знание дано либо фрагментарно, либо сжато и недифференцированно, в немецкой научной продукции все, что предшествовало создаваемой научной работе, дано развернуто, детально, композиционно и архитектонически выверенно.

Англо-саксонский научный стиль, в отличие от «тевтонского», характеризует наличие популяризаторских тенденций. Он более диалогичен, «толерантен» к адресату [указ. соч.: 166], особенно в гуманитаристике. Связано это, кроме всего прочего, и с особенностями бытования науки в англосаксонском мире, который, как известно, явил миру классические образцы рыночной экономики – поскольку товаром, выходящим на рынок, может стать и продукт научного творчества, последний должен быть «дружествен по отношению к пользователю», в том числе и на стилистическом уровне.

Интересно сопоставить в этом отношении стилистику заглавий научных работ, допустим, в русской и англо-саксонской научных традициях. Заглавие, как известно, есть «свернутый текст» [1], репрезентант озаглавливаемого текста, а потому несет в себе его не только содержательный, но и стилевой конспект.

Даже беглая выборка из библиографических списков иллюстрирует «обращенность» западного научного научного текста к читателю, в том числе, и массовому, его диалогичность и, как следствие (в диалог могут вступать только субъекты, диалог с «объектом» невозможен в принципе), значительную долю субъективного начала в его стилистике.

Даём несколько названий отечественных работ (без упоминания имен авторов, поскольку речь идет о национальной традиции) и, для сравнения, работ англо-саксонских.

Наши:

Системный подход к лингвистике.

Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова. Сравнительная типология разноструктурных языков.

Англо-саксонская традиция:

The Language Instinct: How the Mind Creates Language.

The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature,

И, наконец, всеми любимая

Metaphors We Live By.

В российской традиции лишь некоторые исследователи используют западные модели формирования заглавия своих научных трудов (например, известнейшая работа: «Свой среди чужих. Миф или реальность?»). Это, в частности, говорит о большей стандартизированности научного стиля в российской традиции и о меньшей доле представленного в ней субъективного начала.

Таким образом, существующее представление о принципиально универсальном, независимом от личности и культуры, объективном (объективистском) характере научного стиля можно уточнить на путях анализа той роли, которую в организации научного текста играет контекст – личностный и этнический. Это уточнение, в частности, позволяет более адекватно судить о тех «фильтрах», которые «включает» (или не включает) переводчик научного текста: будет ли он исходить из представления о внеличностном характере научного знания, или же увидит в научном дискурсе практику текстопостроения, обусловленную указанными контекстуальными факторами. Исследование данных фильтров могло бы поспособствовать более качественной переводческой практике в сфере трансляции иностранных научных достижений на другие языки.

Список литературы Ученый - тоже человек: диалектика объективного-субъективного в текстах научного стиля

- Веселова Н.А. Заглавие литературно-художественного текста: онтология и поэтика: автореферат дис.. кандидата филологических наук: 10.01.08 / Тверской гос. ун-т. - Тверь, 1998. 24 с.

- Кожина М.Н. Стилистика русского языка: Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и литература". - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1993. 224 с.

- Котюрова М.П. Стилистика научной речи. М.: Издательский центр Академия, 2010. 238 с.

- Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка. Когнитивные исследования. М.: Знак, 2012. 204 с.

- Сердобинцева Е.Н. Профессионализмы в научном стиле. // Известия Пензенского государственного университета им. В.Г. Белинского. 2011. № 23. С. 241-244.

- Чельцова Ю.А. Требования, предъявляемые к научному стилю речи // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2009. - № 1. С. 343 - 346.

- Чернявская В.Е. Коммуникация в науке: нормативное и девиантное. Лингвистический и социокультурный анализ. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. 240 с.

- Kaplan, Robert B. Cultural thought patterns in intercultural education. Language Learning, Vol. XVI, NOS. 1 & 2, 1966, Blackwell Publishers. pp. 1-20.