Учет фрактальной структуры биообъекта при разработке систем контроля и дозиметрии патогенных излучений

Автор: Яшин С.А.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается связь фрактальной геометрии с биофизикой, в частности с патогенными воздействиями электромагнитных излучений на персонал предприятий и учреждений. Патогенность воздействия на человека в группе риска персонала должна учитываться в системах контроля и дозиметрии как распространение электромагнитных волн во фрактальной биологической среде.

Электромагнитные волны, излучение, резонанс, биообъект, фрактальная геометрия, персонал

Короткий адрес: https://sciup.org/140255829

IDR: 140255829

Текст научной статьи Учет фрактальной структуры биообъекта при разработке систем контроля и дозиметрии патогенных излучений

Учет фрактальной структуры биообъекта (БО^ и множественное распределение электромагнитных резонансов (ЭМ-резонансов^ , выполненный, в частности, в [1], важен в том смысле, что позволяет разработчику систем контроля и дозиметрии расширить ареал привлекаемых понятий при реализации информационно-управ-ляющей защиты персонала.

Возможности фрактального представления вещественно-полевой организации БО позволяют адекватно объяснить многие естественнонаучные аспекты физики живого. Этой геометрией может быть описана в плоскости и в объеме любая система или процесс, отождествляемые с бесконечно ветвящимся множеством, то есть объекты любой, «неправильной» формы. Классические БО – это сердечно-сосудистая система, где совокупность кровеносных сосудов, ветвясь, образует системы от аорты до сосудов микро-циркуляторного уровня (обратная, замыкающаяся на сердце система – от микроциркулятор-ного уровня до вен). Аналогичная ситуация с бронхо-легочной системой.

Этой же геометрией наиболее адекватно описываются многие, в том числе патологические, процессы, происходящие в биосистеме, например развитие опухолей с дробящимися метастазами, что крайне важно для групп риска персонала. При этом геометрия тканей (сосудов, метастазов новообразований и пр.) описывается в плоскости элементарным по форме основным уравнением фрактальной геометрии – уравнением (формулой) Мандельброта:

Z = Z 2 + C , (1) где Z – текущая координата точки; C – комплексный коэффициент.

При построении образа на плоскости Z в (1) суть комплексное число, а выбором комплексного числа С в каждом шаге построения регулируется угол текущего поворота геометрического образа. Таким образом, фрактальная геометрия применима для описания органов, систем и процессов в биосистеме «неправильной» формы с бесконечным дроблением.

Понятно, что нас более интересует вещественно-полевой аспект фрактальных преобразований. Действительно, это только в «классической» биологии и биомедицине предметом рассмотрения является вещество, то есть биоткань, процессы жизнедеятельности в которой реализуются посредством (био)химических реакций. Однако отождествлять жизнь исключительно с химическими и электрохимическими процессами в клеточно- и органо-структурированных агрегациях биомолекул (биополимеров) явно неадекватно процессам жизнедеятельности.

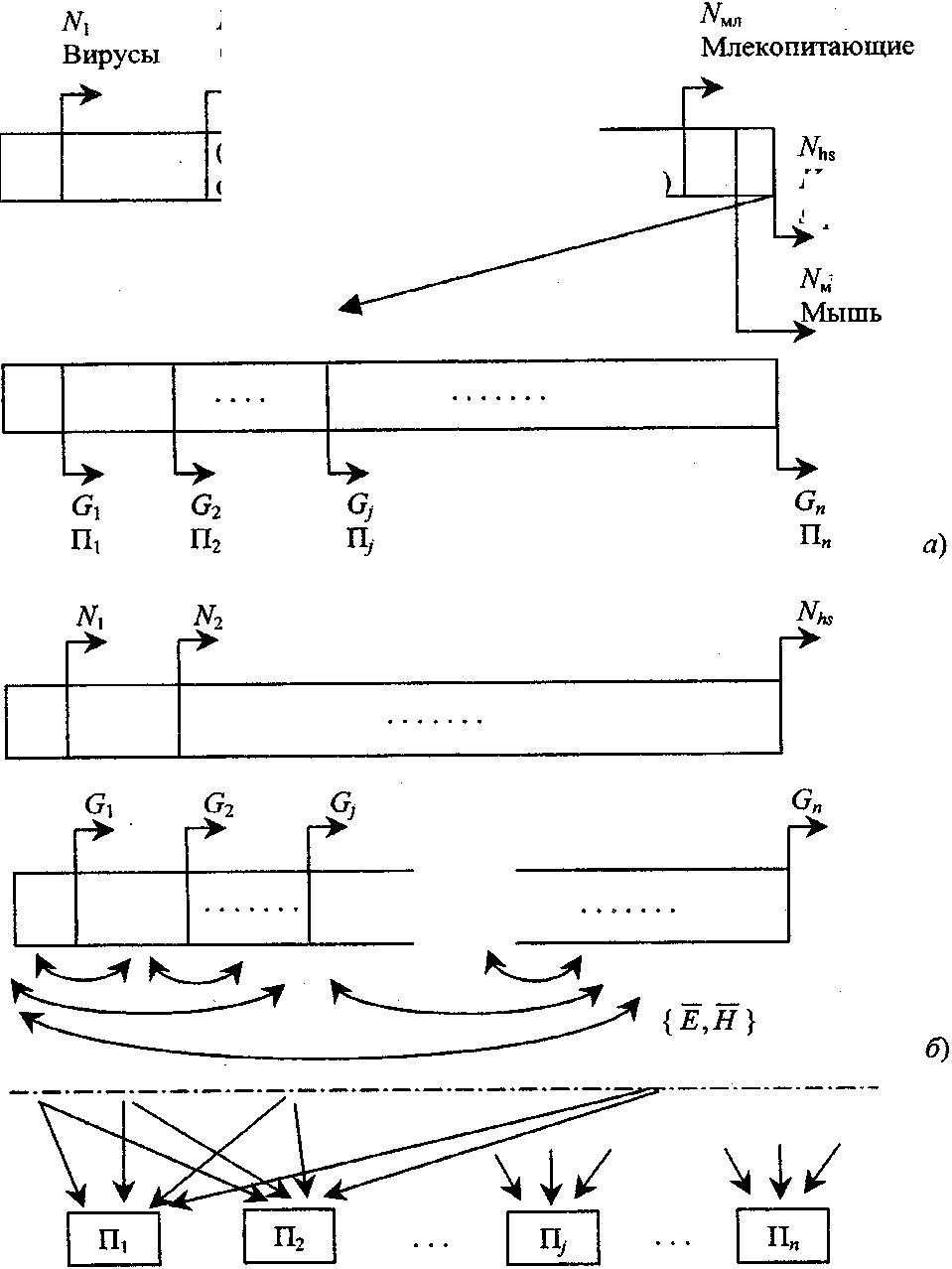

Мы не случайно попервоначалу относимся именно к информационной первооснове живых систем – структуре и функциям ДНК. Действительно, сторонники «химической парадигмы» полагают линейное, механическое в своей основе, соответствие конкретных генов Gj конкретному же физиологическому признаку П j : { G j О П j } (рис. 1, а ); на самом же деле более адекватной является фрактальная структура (рис. 1, б ).

No

Одноклеточные

Рис. 1. К иллюстрации «химической парадигмы» — механического перебора генов и отождествления { G j - О П j } ( а ) и вещественно-полевой концепции физиологического выявления кода ДНК ( б )

(Накопление нуклеотидов от одноклеточных до млекопитающих)

Homo sapiens

Более того, именно ДНК иллюстрирует тесную связь электродинамики живого и фрактальной геометрии, то есть для ДНК в процессе его функционирования характерны основные понятия современной электродинамики и фундаментальной физики: собственные характеристические частоты, когерентность полей, четность, спин, электрические и магнитные моменты, интерференционные и голографические структуры, солитонные электромагнитные волны (ЭМВ), энергетическая накачка активных центров для генерации индуцированных переходов в многомодовых лазерных системах и пр. Понятно, что мощности электромагнитных полей (ЭМП) в таких структурах исчезающе малы, то есть переход из метастабильного в основное состояние осуществляется счетными квантами электромагнитного излучения (ЭМИ) порядка 10-20 Вт/Гц • см2.

Из сказанного выше следует: ДНК в ее функционировании механизма передачи генетической информации является объектом вещественно-полевой фрактальной организации, причем описывающие ДНК фракталы являются эволюционными.

Справедлива

Лемма. Биомолекула ДНК содержит все основные признаки вещественно-полевой фрактальной организации эволюционного типа ,то есть самоподобное нарастание ДНК происходит в процессе эволюции живого от предживых вирусов до homo sapiens [1] .

Рассмотрим в аспекте темы статьи еще один характерный пример, поясняющий связь фрак- тальной геометрии с биофизикой, в плане практическом – с патогенными воздействиями ЭМИ на человека (персонал).

Речь пойдет о спектрах излучений, в том числе и ЭМ-излучений биосистем, как в ситуации донор-акцепторного переноса (ДАП) ЭМИ [2; 3]. Выше мы уже определились с утверждением: биосреда по своим вещественно-полевым свойствам имеет фрактальную (или мультифрак-тальную) организацию. Конкретизируем это представление.

Удобство описания фракталами энергетических процессов в биосистемах состоит в том, что последние, как правило, есть непрерывные, бесконечные и недифференцируемые функциональные зависимости от исходных параметров. В то же время фрактальная геометрия весьма успешно «работает» с такими функциями. В частности, комплексная функция Вейерштрасса:

®

W 0( t ) = (1 - w 2 ) - 12 ^ w n exp(2 n b n t ), (2) 0

где b > 1 есть вещественное число, а параметр w записывается двояко: а ) w = b H (0 < H < 1); б ) w = bD 2 (1 < D < 2), — является наиболее часто используемой в теории и практике фракталов (вещественную и мнимую части (2) принято называть косинусоидой и синусоидой Вейерштрасса ).

Функция Вейерштрасса по определению непрерывна и недифференцируема – за исключением случая D < 1: здесь она непрерывна и дифференцируема. Именно эти свойства функции W 0( t ) и обусловили ее использование в теории фракталов [4] в части, касающейся спектрально-энергетических задач.

Для электрофизических процессов, описываемых в биосистеме функцией W0(t) (2), наблюдается расходимость энергии. Это означает, что: а) с точки зрения математического описания процессов биофизики мы имеем дело с фрактальным аппаратом; б) с позиций биофизики – опять-таки проявляется основная доминанта живой материи: сочетание дискретного и непрерывного бесконечного. А поскольку электромагнитные процессы в биосистемах характеризуются сверхмалыми мощностями (амплитудами спектральных составляющих) вплоть до действенности счетных квантов, то возникает в связи со сказанным выше естественный вопрос: что является действенным в ЭМ-сигнале – его энергетическая основная спектральная полоса (как это принято в технической электроди- намике и прикладной радиофизике; см. теорему Котельникова) или же весь бесконечный спектр? Скорее всего, здесь следует склоняться ко второму.

В аспекте темы настоящей статьи вопросы фрактальной геометрии мы затронули в той степени, в какой нас интересует множественность ЭМ-резонансов в биосистемах. То есть патогенность воздействия на человека в группе риска персонала должна учитываться в системах контроля и дозиметрии как распространение (патогенных) ЭМВ во фрактальной биосреде.

Рассмотрим характерный пример распространения ЭМВ в биологических фрактальных средах. Здесь в первую очередь следует вести речь о восприятии живыми системами ЭМИ. Сама организация живой природы дает массу примеров «конструирования» природных антенных систем.

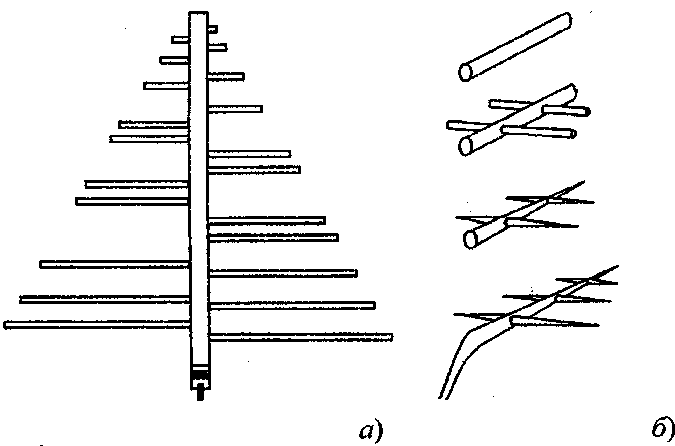

Это прежде всего естественные приемные антенны растений, воспринимающие ЭМВ солнечного излучения. Выше мы говорили преимущественно о восприятии ЭМВ и распределении ЭМП в живых организмах животного происхождения, отчасти опуская растительный мир. Для растений процессы восприятия ЭМВ носят не менее сложный характер, достаточно вспомнить их роль как основных аккумуляторов источника жизни на Земле – процесс фотосинтеза. В то же время есть существенная разница между восприятием внешних ЭМП между животными и растениями, в частности, в части «приемных антенн» для растений вполне применима аналогия технических и природных антенн . Действительно, если сравнить логарифмическую телевизионную антенну (рис. 2, а ), столь хорошо всем знакомую, и формообразующие остовы игл и листьев растений (рис. 2, б ), то аналогия самоочевидна. Можно по-разному воспринимать утверждение о том, что внешнее сходство объектов различной физической природы свидетельствует о некотором сходстве их функционального назначения, однако в данном случае это отправная мысль.

Для растений процесс жизнедеятельности и их основная функция – фотосинтез сводится к балансу окружающей температуры, влажности и давления воздушной среды, поступлению питательных веществ и воды из почвы и т. п. Важнейшими составляющими этого баланса являются интенсивности внешних ЭМП и их распределение по диапазонам от радиочастот

Рис. 2. К восприятию растениями внешних ЭМП и аналогии технических и природных приемных антенн: логарифмическо-периодическая телевизионная антенна ( а ) и модели остовов игл и листьев растений ( б )

до УФ-диапазона. Поэтому и закономерна постановка вопроса о приемной системе растений, то есть о природных антеннах.

Внешнее сходство технических систем и природных антенн не должно предполагать полной аналогии. Действительно, показанная на рис. 2, а техническая антенна есть двухпроводная система, разомкнутая на внешнюю среду (эфир) своими вибраторами со строгим поддержанием поляризации. В растении же, например в остове – прожилках листьев (рис. 2, б ), такая двухпроводность и соблюдение поляризации отсутствуют, хотя наличествует проводимость (водная основа растений, растворенные минеральные элементы и пр.).

Однако, рассматривая технические приемные системы КВЧ- и квазиоптического диапазонов, можно сделать вывод о достаточной аналогии диэлектрических антенн, используемых вплоть до диапазона УФ, и листьев и игл растений, поскольку в диэлектрических открытых антеннах используется режим поверхностной волны. Более того, лист (иглу) можно рассматривать как плоскую диэлектрическую антенну с эквивалентом направляющей (усиливающей сигнал) радиотехнической структуры – прожилками листа, что и обеспечивает биорезонанс.

В зависимости от преобладающего диапазона частот, принимаемых конкретным видом растений, соответственно эволюционно строились и приемная антенна растений (рис. 2, б ); здесь «настройка» на диапазон сводится к варьированию резонансной структуры , системы вибраторов – числу, форме и взаимному расположению прожилок и других электрофизических, геометро-топологических и фрактальных характеристик.

Не удивительно, что фрактальные антенны уже практически используются в радиотехнике и радиолокации [5]. Вполне допустимо, что они станут базовыми для аппаратуры контроля и дозиметрии в информационно-управляющих системах защиты персонала от патогенного ЭМИ.

Рассмотренные примеры (технических) фрактальных антенн подтверждают антенную же фрактальную структуру фотосинтезирующих (БО), в первую очередь, растений. Кроме того, открывается возможность технического моделирования фрактальных характеристик биосистем, что весьма существенно при детальном исследовании электродинамических процессов и распространении ЭМВ в средах профессиональной занятости человека.

Таким образом, выполненные исследования фрактальных свойств биообъектов – от субклеточных структур до целостных организмов – в контексте настоящей работы, позволяют сделать важный вывод: фрактальная структура БО «спроектирована» природой для множественного распределения биорезонансов, что, в свою очередь, позволяет БО воспринимать (к сожалению) патогенные излучения во всем их спектре, учитывая, что организм человека имеет развитую фрактальную структуру с множественными n биорезонансами ∑ BRi с максимизацией max{n}, i=1

что соответствует max{^ v }, то есть восприятию максимальной (возможной) энергии патогенных ЭМИ во всем спектре восприятия, то есть

^Р BR i ^ max{S v } е 5 ( го ), (3)

i = 1

где BR – биорезонанс; S ( ω ) – спектр патогенного ЭМИ в среде персонала.

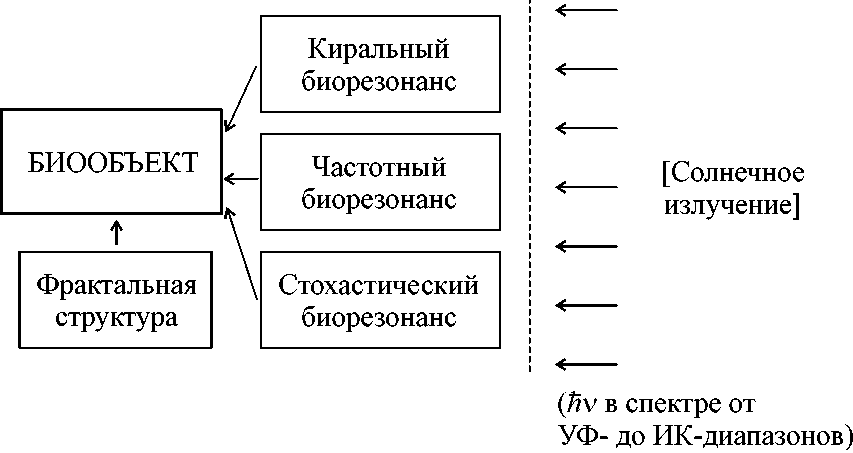

Для выполнения (3) задействуются все три основных типа биорезонансов (рис. 3), а именно:

– наличие частотного биорезонанса вытекает непосредственно из (3);

– двойной частотный резонанс суть восприятие БО солнечного излучения, модулированного собственным интегративным электромагнитным полем (СИ ЭМП);

– стохастический биорезонанс есть реальное условие восприятия БО патогенного излучения: на него накладывается естественный ЭМ-шум;

– киральный резонанс учитывает вращение ( D - и L -формы киральности) плоскости поляризации патогенного излучения.

Рис. 3. К ситуации комбинированных видов биорезонанса в БО по отношению к солнечному излучению

Наиболее важен учет киральных биорезонансов для магнитных полей, поскольку при всплесках солнечной активности геомагнитное поле Земли возмущается с выраженной D - или L -завихрениями МП.

Таким образом ,все биоструктуры настроены одновременно на все основные виды биорезонансов.

Список литературы Учет фрактальной структуры биообъекта при разработке систем контроля и дозиметрии патогенных излучений

- Биорезонансные эффекты при воздействии электромагнитных полей: физические модели и эксперимент: монография / С.А. Яшин [и др.]; под ред. А.А. Яшина. М.; Тверь; Тула: НИИ НМТ, НИЦ «Матрикс», Триада, 2007. 160 с. (Серия монографий «Экспериментальная электромагнитобиология», вып. 6).

- Электродинамический перенос физиологических характеристик с одного биообъекта на другой / С.А. Яшин [и др.] // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2011. Т. 14. № 3. С. 137-147.

- Яшин С.А. Информационная доминанта волновых функций в биологических процессах // Физика и технические приложения волновых процессов: тез. докл. I Межд. науч.-техн. конф. 2001. Т. 2. С. 127.

- Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы / пер. с англ.; под ред. А.В. Морозова. М.: Изд-во Ин-та компьютерных исследований, 2002. 656 с.

- Потапов А.А. Фракталы в радиофизике и радиолокации. М.: Логос, 2002. 664 с.