Учет экосистемных функций в оценке состояния природного капитала северного региона

Автор: Тихонова Т.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Экономика окружающей среды

Статья в выпуске: 4 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Концепция природного капитала выходит за рамки понимания природы как источника сырья для производства и учитывает состояние окружающей среды и экосистем в поддержании благосостояния людей. Для неистощительного использования ресурсов в первую очередь необходимо выявлять устойчивость экосистем к разнообразным антропогенным и техногенным нагрузкам. Природный капитал лесов включает не только лесные (прежде всего древесные) ресурсы, но и весь комплекс экосистемных услуг, связанных со здоровой средой обитания. Оценка состояния экосистем зоны активного лесопользования в Республике Коми вследствие длительной эксплуатации стала целью исследования. Новизна заключается в выявлении степени устойчивости экосистем на этой территории региона. Применялись общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, инструментарий компьютерно-картографической формы, основанный на использовании программы ArcView. Оценка компонентов природного капитала позволила дифференцировать лесничества по позициям «сохранение биоразнообразия», «водорегулирование», «водоохрана», «поглощение углерода»; выявить характер ограничений и рекомендовать режим эксплуатации с учетом необходимых природоохранных мероприятий и снижения антропогенной нагрузки. Выявлена относительная стабильность состояния экосистем за период 2000-2020 гг. Угрозы выражены в незначительном сокращении биоразнообразия, ослаблении функций накопления подземного стока и аккумулирования поверхностного стока вследствие интенсивных рубок низковозрастных лесных пород. Преобладающая часть лесничеств отнесена к территории благоприятного экологического состояния, где предложены разные режимы эксплуатации. Однако в ряде лесничеств экосистема подвержена мощному прессингу, вызвавшему снижение устойчивости по трем позициям экосистемных услуг, что характеризует ее неблагоприятное состояние. Здесь рекомендуется особо строгий режим эксплуатации лесных экосистем с максимальным сокращением проведения рубок. Перспективные исследования связаны с осуществлением стоимостной оценки экоуслуг в целях анализа возможности компенсации средств для восстановления природы применительно к крупным лесозаготовителям региона.

Экосистемные услуги, сохранение биоразнообразия, оценка водоохранноводорегулирующих функций, поглотительная способность углерода, экосистемный учет, лесопользование, республика коми

Короткий адрес: https://sciup.org/147241236

IDR: 147241236 | УДК: 332.1:504.062 | DOI: 10.15838/esc.2023.4.88.10

Текст научной статьи Учет экосистемных функций в оценке состояния природного капитала северного региона

Интерес к оценке элементов природного капитала, одним из важных звеньев которого выступают экосистемные услуги, начал формироваться более 30 лет назад с пониманием необходимости соблюдения принципов устойчивого развития. Осознание ценности экосистемных функций, их воздействие на уровень жизни людей и состояние экосистемы, зачастую связанное с ее истощением, определили начало кропотливой деятельности, включающей разнообразные оценки (экологическую, экономическую, социальную) и встраивание их в экосистемный учет для принятия решений хозяйствования (Ruqian Zhang et al., 2023).

Подходы к измерению экосистемных услуг могут быть выражены денежными единицами, единицами времени и труда либо относительными показателями. Например, они включают количество людей, пользующихся этими услугами, их предпочтения, стоимость получения или сохранения доступа к услуге, а также наличие и стоимость заменителей1.

Экосистемный учет аккумулирует комплекс информации о состоянии экосистем: измерениях (в единицах); изменениях (в динамике) и оценку влияния хозяйственной деятельности человека. В современных условиях он распространен как на пространственном уровне территориальных объектов (лесничеств, му- ниципальных районов, особо охраняемых природных территорий), так и на уровне предприятий и корпораций и т. д.2

Научный и научно-практический интерес к подходам изучения и оценки экосистемных функций в последнее десятилетие наблюдается под эгидой ряда проектов и циклов публикаций российских и зарубежных авторов (Kripa et al., 2023; Lilford, 2023). Возникновение нескольких томов «Прототипа национального доклада», посвященных специфике состояния экосистем, оценке экосистемных функций и практике использования, подтверждает актуальность данного вопроса в России (Экосистемные услуги …, 2016; Экосистемные услуги …, 2020; Экосистемные услуги …, 2021). На основе богатого международного опыта, внедрения адаптивных форм инструментария управления природопользованием учет экосистемных функций начинает применяться в России (Учет и оценка ..., 2014; Burkhard, Muller, 2013; Syrbe et al., 2013). Учету в международной практике подлежат такие категории, как потенциальный объем услуг, возможный объем использования и реальный спрос в натуральных и стоимостных единицах3 (Zegeye et al., 2023). Для этого применяются методы картирования и сценарного развития ситуации при эксплуатации экосистем (Syrbe et al., 2013; Учет и оценка …, 2014). Разрешение конфликтных ситуаций, оценка воздействия при проектировании и строительстве объектов, негативно влияющих на состояние природной среды в долговременной перспективе, демонстрируют анализ состояния экосистемных функций4 (Тишков, 2010).

Мировая практика учета природного капитала на объектном уровне для крупных корпораций стала применяться в последнее десятилетие все чаще. Это вызвало появление Протоколов оценки природного капитала5, стандартов оценки финансирования в охрану окружающей среды ISO – ISO 14008 и ISO 14007 и стандартов оценки жизненного цикла ISO 14044, а также системы экосистемного учета6.

Лидером в практике оценки и учета активов природного капитала стала Великобритания. В 2015 году в стране была разработана методология корпоративной оценки природного капитала, в 2021 году принят стандарт BS 8632 учета природного капитала для организаций, в 2022 году – руководство по оценке экосистемных услуг природного капитала для лесной среды UK. Стоимостному учету подлежат продукционные услуги (древесные ресурсы, древесное топливо), а также большой спектр регулирующих (поглощение углерода, загрязняющих веществ, водорегулирование, охлаждающий эффект парковых зон) и культурных (туризм, оздоровительный эффект от нахождения на природе) услуг7.

Документы, регламентирующие оценку природного капитала, необходимы предприятиям в целях осведомления о рисках, возможностях и, в конечном итоге, управления ими. Результаты таких оценок предназначены для внутренних решений, а не раскрытия информации. Компании могут обосновано информировать заинтересованных лиц об управлении капиталом, включать его в стратегии развития. Это также позволяет бизнесу одинаково интегрировать информацию и показывать, насколько разные капиталы важны для его долгосрочной жизнеспособности (Дмитриева, 2022).

Отечественный пример внедрения анализа состояния экоуслуг (средозащитных, водорегулирующих и т. д.) в физических и стоимостных единицах демонстрируется в Лесных планах субъектов, куда включена информация на момент их составления и на перспективу.

Примеры проведения оценки отдельных экоуслуг на территории региона существуют, что лишь подтверждает многолетний интерес к ним (Лиханова, 2012; Тихонова, 2017; Птичников и др., 2019). Однако оценка их состояния не была рассмотрена в комплексе нескольких экосистемных функций и в динамике за продолжительный период воздействия на природную среду.

Республика Коми является одним из значимых регионов в сфере лесозаготовки. Для нее характерны обширные площади лесозаготовки (36,3 млн га, или 87% территории), практически вековая история эксплуатации. В настоящее время организованы 32 лесничества, 24 из которых принадлежат к зоне наиболее активного использования лесных ресурсов8. Здесь сосредоточены основные площади и объемы заготовок (более 60% запаса древесины и более 90% объема заготавливаемой древесины).

Нынешние условия хозяйствования характеризуются применением современного оборудования для заготовки, а также системы ведения лесного хозяйства на принципах устойчивого использования ресурсов (Лесное хозяйство …, 2000). В связи с этим выбран расчетный период исследования (2000–2020 гг.).

Цель исследования заключается в оценке состояния экосистем вследствие длительной эксплуатации территории зоны активного лесопользования в Республике Коми. Анализ расчетов изменения потоков экоуслуг, влияния разнообразных факторов воздействия позволит дифференцировать лесничества по степени благоприятности состояния экосистем и устойчивости предоставления экосистемных услуг. С помощью такой дифференциации можно будет обосновать рекомендации по характеру допустимых режимов эксплуатации ресурсов на территории исследования, что и составляет его основную задачу. Новизна работы заключается в выявлении степени устойчивости экосистем территории, характеризующейся наиболее активной лесозаготовительной деятельностью в Республике Коми. Территориальными единицами исследования выступают муниципальные районы и лесничества.

Методы исследования

Исследование основывалось на методах теоретического (обобщение, сравнение, систематизация) и эмпирического (статистическое наблюдение, графическая интерпретация) анализа. С помощью ранжирования экосистемных функций были выбраны наиболее важные для лесных систем экоуслуги, такие как сохранение биоразнообразия, водорегулирование, водоох-рана и поглощение углерода. Анализу выбора показателей для оценки этих услуг была посвящена авторская работа (Тихонова, 2022). Вре- менные срезы базового периода исследования (2000–2020 гг.) корректируются датами доступности необходимой информации.

Биоразнообразие оценивается по числу таксонов, которые выявлены на территории лесничеств (главным образом на территориях ООПТ). Информация содержится в изданиях Красной книги Республики Коми (1998 и 2019 гг.). В ходе анализа сохранения разнообразия видов рассматривались изменения количества редких видов, территории распространения по лесничествам, статуса редкости.

В исследовании акцент сделан на рассмотрении антропогенного и лесохозяйственного факторов. Дополнительно оценивается достоверность информации и изученность территории. Основные показатели, характеризующие антропогенный пресс, это плотность населения, плотность транспортной сети и интенсивность лесозаготовки (отношение среднегодового объема за двадцатилетний период к лесопокрытой площади). Территориальной единицей исследования факторов воздействия являются муниципальные районы. Информационной базой послужили статистические сборники по Республике Коми за исследуемый период.

Водорегулирующая функция леса рассчитывается по накоплению стока в подземных горизонтах. Произведение прироста подземного стока и площади лесных насаждений на территории лесничеств определяет объем накопления воды в подземных горизонтах. Площадь лесных насаждений принимается по данным лесопокрытых площадей лесного фонда лесничеств.

Величина среднегодового прироста подземного стока AS (мм) вычисляется по формуле:

AS = Xх ах K 1 х цх [C 1 х K 2 х K 3 х K 4 — C 2 ]. (1)

Величина среднегодовых осадков Х и доля летних осадков µ принимаются по Справочнику по климату и СНиПам «Строительная климатология». Поправочные коэффициенты, использованные для расчета среднегодового прироста подземного стока, опираются на исследования Ю.В. Лебедева и И.А. Неклюдова (Лебедев, Неклюдов, 2012). Величина коэффициента речного стока (α) определяется в за- висимости от природной зоны растительности территории и рельефа местности. Величина коэффициента С1 зависит от лесистости, вида насаждений и механического состава грунтов (Лебедев, Неклюдов, 2012). Величина коэффициента С2 для безлесной территории принимается на уровне 0,2. Поправочные коэффициенты К1–К4 устанавливаются в зависимости от заболоченности территории, возраста, бонитета и полноты лесонасаждений. Расчет проводится по возрастным группам хвойных и лиственных насаждений. Лесорастительные характеристики для расчетов включают бонитет, возраст и полноту лесных насаждений по данным форм Государственного лесного реестра и ведомственной отчетности Минприроды Республики Коми по состоянию на 2008 и 2020 гг.

Водоохранная роль лесной экосистемы оценивается по величине изменения поверхностного стока за счет прироста или уменьшения лесистости (Экономика сохранения …, 2002). Зависимость этих величин определяется уравнением:

M = - 1,02 + 0,068 X Л, (2)

где М – модуль стока с 1 км2 водосборного бассейна (тыс. куб. м / га), Л – лесистость территории (%).

Площадь лесных насаждений принимается по данным лесопокрытых площадей лесного фонда лесничеств, соответственно, лесистость территории лесничеств рассчитывается как доля лесных насаждений от общей площади лесного фонда лесничеств. Объем стока определяется произведением площади лесопокрытой территории лесничеств и модуля стока. Информационная база включает формы Государственного лесного реестра и ведомственной отчетности Минприроды Республики Коми по состоянию на 2000 и 2020 гг.

Анализ протяженности водоохранных полос, выполняющих роль охраны водотоков, также оценивается в качестве дополнения к расчетам. Источником информации стали отчеты Минприроды Республики Коми по состоянию на 2007 и 2021 гг.

Для лесных экосистем региона по лесничествам допустимо провести расчет поглощения углерода, используя удельные показатели поглотительной способности бореальных лесов (Dolman et al., 2012). Лесопокрытые площади лесного фонда лесничеств принимаются по данным лесоустройства за базовые годы исследования (2000 и 2020 гг.).

Значения показателей экосистемных услуг экспертно разделяются на группы уменьшения экосистемной функции и разной интенсивности роста. Комплексный характер анализа составляет матрица, которая аккумулирует эти группы по лесничествам.

Результаты оценки

Биоразнообразие . В основу отбора видов для оценки состояния биоразнообразия положены уникальность, индикативность и проведение лесозаготовительной деятельности, являющейся угрозой для существования. Согласно этим критериям для 145 таксонов по данным двух Красных книг региона рассматривались следующие группы организмов: лишайники (46 таксонов), сосудистые растения (47 таксонов), грибы (23 таксона), мхи (12 таксонов), насекомые (10 таксонов), рептилии (3 таксона) и птицы (4 таксона), чей статус разнообразен (от «1» до «4»). Сохранение разнообразия видов рассматривалось через изменение числа и статуса редких видов, а также территорий их распространения по лесничествам.

Анализ ситуации показал, что эксплуатация лесных массивов незначительно отразилась на численности популяций видов и выразилась только в исчезновении редких видов лишайников на территории ряда лесничеств с высокой интенсивностью лесозаготовительной деятельности. Так, лесопользование привело к исчезновению редких видов лишайников на территории Прилузского, Кажимского, Летского, Койгородского, Сыктывкарского и Печоро-Илычского лесничеств, что фиксирует неблагоприятную ситуацию для сохранения экосистемы.

Изменение природно-климатических условий и условий комфортного существования редких видов птиц, насекомых способствовало в большинстве случаев переводу лесничеств в более мягкую категорию, что свидетельствует о распространенности видов.

Несмотря на то что рыбы не принадлежат к видам, угрозой существования которых является лесозаготовка, данная деятельность все же негативно отражается на объемах речного стока, особенно малых водотоков, процессах заиливания, создавая в комплексе некомфортные условия для существования рыб. Поэтому необходимо отметить, что ареалы редких рыб с изменением численности популяций наблюдаются в водных объектах ряда лесничеств среднего течения р. Мезени, магистрального русла р. Вычегды и нижнего течения ее притоков (Выми, Сысолы, Вишеры и Локчима). И на этой территории сложилась хоть и благоприятная, но с начальным уровнем снижения устойчивости ситуация. На территории остальных лесничеств сложилась благоприятная ситуация для сохранения экосистем и биоразнообразия.

Основными факторами, определяющими сохранение биоразнообразия, с учетом интенсивной лесозаготовительной эксплуатации территории являются:

– природные (климатические, стихийные бедствия, заболевания);

– антропогенные (производство, население, транспортная инфраструктура);

– лесохозяйственные (внедрение лесной сертификации, сохранение малонарушенных лесных территорий);

– информационные (мониторинг состояния экосистем, достоверность данных).

В настоящем исследовании акцент сделан на рассмотрении антропогенного фактора.

Антропогенные факторы. Интенсивность лесозаготовительной деятельности различна по территории районов и варьирует с 25-кратной разницей от 0,06 до 1,5 куб. м / га.

Анализ статистических данных по районам за 2000 и 2020 гг. показал снижение антропогенной нагрузки плотности населения для всей территории. Необходимо отметить, что снижение плотности населения не всегда пропорционально отражает уровень изъятия ресурсов и другие негативные последствия для лесных массивов. Здесь огромное значение имеет экологическая грамотность и желание людей сберечь природу. Экспертная оценка фиксирует повышенную нагрузку изъятия рыбных ресурсов и ресурсов охоты вне зависимости от снижения численности населения и его плотности на территории Усть-Вымского, Троицко-Печорского и Удорского районов.

Хозяйственная деятельность человека и транспортные магистрали способствуют распространению такого негативного эффекта, как внедрение заносных видов. В настоящее время в пределах лесной зоны республики отмечено 170 таких растений: щирица запрокинутая, синяк обыкновенный, клоповник широколистный и др. Особую тревогу вызывает появление опасных карантинных сорняков – амброзии полыннолистной, латука татарского, горчака ползучего. При этом рогозы, донники, пришедшие из культурных посадок люпин и борщевик Сосновского ассимилированы природной флорой.

Лесовозные дороги Республики Коми представлены автомобильными дорогами с песчаногравийным покрытием и бетонным колейным покрытием, а также лежневыми дорогами круглогодового действия, снежно-ледяными дорогами зимнего действия и узкоколейными железными дорогами. Основными путями транспорта, по которым производится вывозка заготовленной древесины в лесничествах, являются дороги общего пользования и специализированные дороги, построенные лесозаготовителями.

Дороги круглогодичного действия являются важным фактором негативного воздействия на биоразнообразие в силу периода использования и нарушения почвенного покрова во время строительства. Максимальный рост плотности автодорожной сети наблюдается на территории Койгородского (в 4,9 раза), Троицко-Печорского (1,7 раза), Усть-Куломского (1,6 раза) и При-лузского (1,4 раза) районов.

Свод агрегированных показателей антропогенной нагрузки по интенсивности лесозаготовительной деятельности, плотности населения и дорожной сети за весь период исследования отражен в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики антропогенной нагрузки территории интенсивного лесопользования за 2000–2020 гг.

|

Муниципальный район |

Среднегодовая интенсивность лесозаготовки за период, куб. м / га |

Плотность населения, чел. / тыс. га |

Плотность автодорог, км / тыс. га |

||

|

2000 |

2020 |

2000 |

2020 |

||

|

Сысольский |

1,50 |

30,47 |

20,10 |

0,84 |

0,97 |

|

Прилузский |

1,27 |

21,11 |

12,45 |

0,37 |

0,53 |

|

Сыктывдинский |

1,00 |

37,01 |

32,85 |

0,63 |

0,61 |

|

Койгородский |

0,70 |

9,60 |

6,91 |

0,15 |

0,71 |

|

Усть-Куломский |

0,65 |

13,88 |

8,80 |

0,36 |

0,59 |

|

Корткеросский |

0,51 |

13,17 |

9,01 |

0,29 |

0,36 |

|

Усть-Вымский |

0,33 |

80,21 |

51,31 |

1,30 |

0,86 |

|

Удорский |

0,23 |

8,35 |

4,63 |

0,34 |

0,32 |

|

Троицко-Печорский |

0,09 |

4,85 |

2,54 |

0,09 |

0,15 |

|

Княжпогостский |

0,06 |

12,80 |

7,52 |

0,29 |

0,24 |

Рассчитано по: данные лесоустройства / Комитет лесов Республики Коми; Социально-экономическое положение городов и районов Республики Коми: стат. сборник / Комистат. Сыктывкар, 2001. 249 с.; Городские округа и муниципальные районы Республики Коми. Социально-экономические показатели. 2021: стат. сборник / Комистат. Сыктывкар, 2021. 285 с.

Маркировка оранжевым цветом указывает на повышенную нагрузку; желтый цвет отражает среднюю нагрузку, зеленый – минимальную нагрузку. По сочетанию трех факторов можно отметить, что на террито- рии Сысольского и Сыктывдинского районов наблюдается максимальный антропогенный пресс.

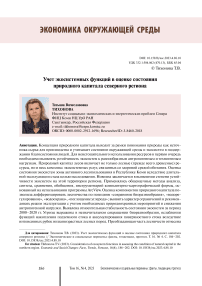

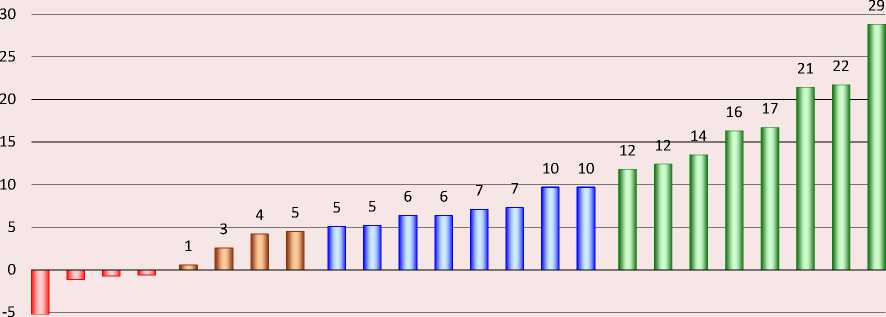

Изменение числа редких видов зафиксировано на большинстве территорий (рис. 1).

Рис. 1. Воздействие интенсивности лесозаготовительной деятельности на сохранение биоразнообразия

■ — ■ Редкие виды, 1998 г. ■ — ■ Редкие виды, 2019 г.

^^^^^™ Интенсивность лесозаготовки, 2000 г. ^^^^^е Интенсивность лесозаготовки, 2020 г.

Источник: результаты авторского анализа.

Снижение числа редких видов наблюдается на территории лесничеств, максимально приближенных к главному центру переработки сырья г. Сыктывкару и более тщательно изученных: Прилузского, Летского, Кажимского, Айкинского, Усть-Немского, Помоздинско-го, Железнодорожного и Печоро-Илычского. Влияние интенсивности лесозаготовительных работ на снижение числа редких видов наблюдается в единичных случаях долговременной заготовки (в Койгородском, Прилузском, Сыктывкарском лесничествах).

Другая категория изменений – рост числа редких видов, то есть их распространение. Основные причины такой ситуации в Сысоль-ском, Койгородском, Чернамском, Ертомском и Комсомольском лесничествах заключаются в изученности и мониторинге территории, сравнительно низкой антропогенной нагрузке.

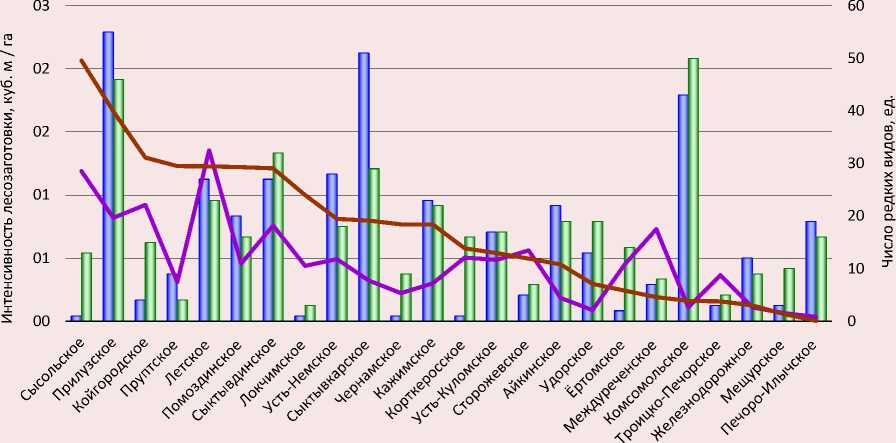

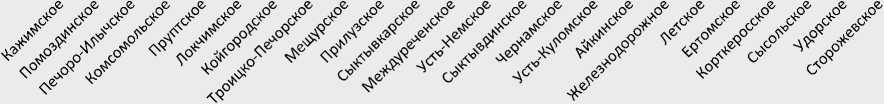

Результаты оценки водорегулирующей функции по районам территории активного лесопользования региона показали, что основными факторами прироста стали увеличение сред- негодовых суммарных осадков, изменение бонитета и площадей, занимаемых молодыми и средневозрастными хвойными породами. Дифференциация прироста подземного стока по лесничествам за счет изменения лесорастительных характеристик представлена на рисунке 2.

Как видно на рисунке 2, уменьшение накопления стока в подземных горизонтах наблюдается в четырех лесничествах. При этом увеличение общей площади лесонасаждений не влияет на объемы стока. Основной причиной таких изменений является снижение бонитета в структуре возрастных пород, причем как хвойных, так и лиственных насаждений. Например, на территории Прилузского лесничества бонитеты молодых и средневозрастных пород перешли из II категории в 2008 году в III–V категорию в 2020 году, что внесло коррективы в уменьшение накопления подземного стока (-40,0 млн. куб. м). Сокращение площадей средневозрастных пород за этот период также отразилось на величине объема подземного стока.

Рис. 2. Прирост подземного стока лесничеств за период 2008–2020 гг., млн. куб. м

□ Уменьшение накопления □ Незначительное накопление

□ Значительное накопление □ Максимальное накопление

Источник: результаты авторского анализа.

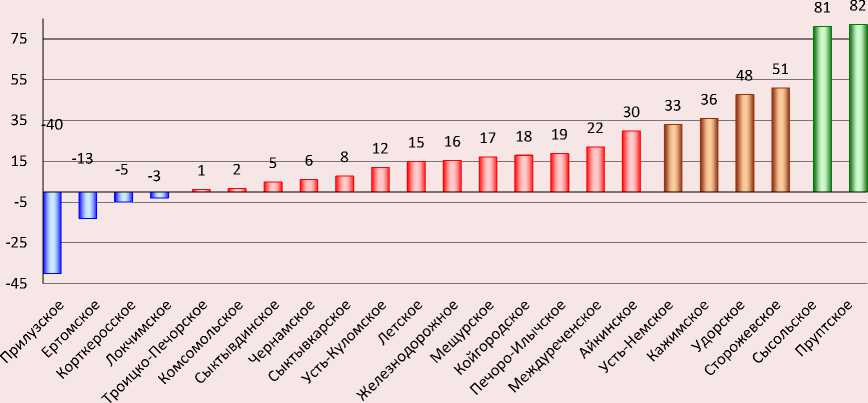

Водоохранная функция. Приращение стока в реках происходит за счет увеличения площади лесов и лесистости в целом по лесничествам. Соответственно, уменьшение объема стока обусловлено сокращением площадей лесных насаждений. За период исследования водные объекты большинства лесничеств не выявили значительные потери стока. Однако за счет сокращения лесных площадей и лесистости на территории ряда лесничеств произошло уменьшение аккумулирования стока в водных объектах.

Дифференциация прироста поверхностного стока по лесничествам за счет изменения лесорастительных характеристик представлена на рисунке 3 . Максимальный прирост поверхностного стока на территории четырех лесничеств обеспечен за счет увеличения площади лесных насаждений на 15–25 тыс. га и лесистости – на 1–1,5%.

Лесозаготовительные работы и уменьшение площади лесов отражаются на водности малых притоков реки Печоры на территории Комсомольского и Печоро-Илычского лесничеств.

Значительного ухудшения состояния накопления поверхностного стока не наблюдается. Сохранение удовлетворительного состояния поверхностного речного стока, его значительное накопление фиксируется на территории лесничеств Удорского и Корткеросского районов благодаря значительным площадям резерватов (малонарушенных территорий, в том числе и ООПТ) и средневозрастных лесов хвойных пород.

Водоохранные полосы вдоль водных объектов (рек, ручьев, а также озер) принадлежат к площадным характеристикам функции водо-охраны. Однако информация по этим зонам фиксируется протяженностью их обустройства.

Проведение работ по обустройству водоохранных зон вдоль водных объектов началось в 2007 году и охватывало лишь крупные реки. С 2013 года ежегодная статистика для крупных рек и их притоков по муниципальным районам приводится в отчетах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

Рис. 3. Прирост поверхностного стока в 2000–2020 гг., млн. куб. м

□ Уменьшение □ Минимальный рост

□ Средний рост □ Максимальный рост

Источник: результаты авторского анализа.

Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на местности в приоритетном порядке осуществляется на водных объектах, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на участках, расположенных в границах поселений. Общая протяженность установленных водоохранных зон в 2007– 2021 гг. на территории лесничеств интенсивного лесопользования составила 2448 км. Основная цель их обустройства заключается в обеспечении безопасности водоснабжения населения, поэтому доля организованных водоохранных зон чрезвычайно мала по отношению к общей протяженности речной сети. Согласно проведенным расчетам, она не превышает 1% от протяженности речной сети каждого района, за исключением Усть-Куломского (3%) и Усть-Вымского (5%). Таким образом, наиболее уязвимы малые водотоки, организация и обеспечение защитных полос которых полностью лежит на арендаторах лесных объектов, осуществляющих лесозаготовку.

На территории большинства лесничеств происходит накопление подземного стока крупных рек: Вычегды, Выми и Печоры и их притоков. Проведение рубок, которые привели к изменению бонитета и полноты хвойных и лиственных насаждений, особенно проявилось в Прилузском, Ертомском, Кортке-росском и Локчимском лесничествах. На интенсивность накопления подземного стока большее влияние оказали осадки, нежели рубки, поэтому практически повсеместно произошел рост аккумулирования накопления воды в подземных горизонтах. Короткий диапазон имеющихся статистических данных (2008–2020 гг.) о состоянии лесорастительных характеристик лесов (бонитет и полнота хвойных и лиственных пород) не позволяет выявить значительные изменения или существенную восприимчивость леса к антропогенным изменениям.

Водоохранная функция лесов, выраженная в приросте накопления поверхностного стока рек, за период исследования для большинства лесничеств сохранила и прирастила свое исходное состояние. Лесозаготовка отразилась сокращением речного стока основных притоков

Сысолы и Печоры – на территории Кажимско-го, Прилузского, Помоздинского, Комсомольского и Печоро-Илычского лесничеств. Водоохранные зоны малых водотоков, удаленных от крупных населенных пунктов, не обустроены, что повышает возможность заиливания водных источников.

Большинство экосистем территории лесничеств одинаково отреагировали на проведение лесозаготовительных работ наращиваем объемов накопления подземного и поверхностного стоков. Такая ситуация является благоприятной и характерна для следующих лесничеств: Лет-ское, Койгородское, Сыктывкарское, Сыктыв-динское, Троицко-Печорское, Усть-Куломское, Усть-Немское, Чернамское, Сысольское, Ай-кинское, Удорское, Междуреченское, Ме-щурское и Железнодорожное. На остальной территории происходит либо сокращение накопления стока обоих функций, либо одной из экологических услуг.

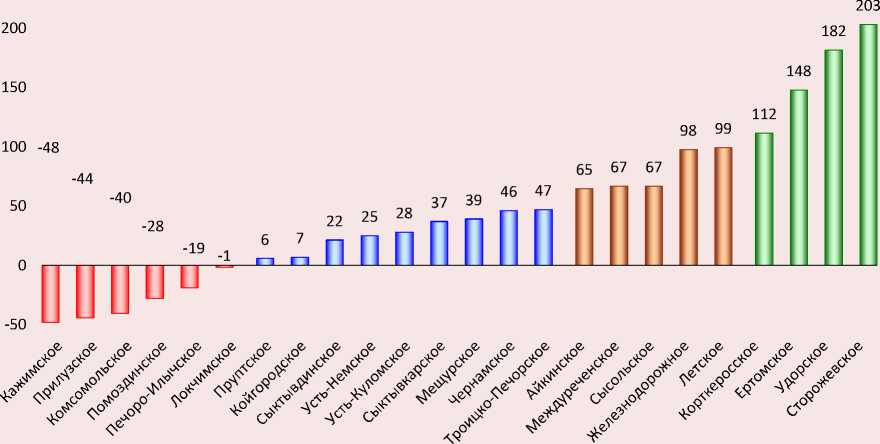

Изменение поглотительной способности углерода лесными экосистемами зависит от площади лесов: приращение обусловлено ростом, уменьшение – сокращением площадей лесных насаждений. Данный подход к оценке аккумулирования углерода не учитывает качество лесонасаждений (возраст, полноту, бонитет), он отчасти отражает реальную ситуацию, позволяет выявить дифференциацию поглотительной способности лесов за двадцать лет их эксплуатации (рис. 4).

Для лесных экосистем проведен расчет поглощения углерода с использованием удельных показателей поглотительной способности бореальных лесов на уровне 1,15 т CO2 / га (Dolman et al., 2012).

Расчеты показали, что на большей части территории лесничеств происходит прирост поглотительной способности углерода лесами. Максимальной способностью обладают леса Летского, Сысольского, Корткеросского, Сто-рожевского, Удорского, Ертомского, Железнодорожного и Айкинского лесничеств, что объясняется значительным приращением площади хвойной растительности. На данных территориях за период исследования произошли позитивные изменения бонитета молодых и средневозрастных хвойных и лиственных пород леса, которые обладают максимальной способностью

Рис. 4. Дифференциация аккумулирования углерода по лесничествам за 2000–2020 гг., тыс. т

□ Уменьшение поглощения □ Незначительное увеличение поглощения

□ Значительное увеличение поглощения □ Максимальное увеличение поглощения

Источник: результаты авторского анализа.

поглощения углерода, а также площадей, занимаемых этими породами, что усилило интенсивность поглощения углерода (табл. 2).

Таким образом, практически вся территория рассматриваемых лесничеств обладает мощной способностью поглощения углерода, и за период исследования данная способность не только сохранилась, но и усилилась. Рост поглощения углерода служит индикатором благоприятного состояния лесных экосистем.

Таблица 2. Причины максимального поглощения углерода за период исследования

|

Лесничество |

Изменения лесорастительных характеристик |

|

Летское |

Повышение бонитета молодых возрастных структур хвойных пород леса; увеличение площадей приспевающих возрастных структур хвойных и средневозрастных лиственных пород |

|

Сысольское |

Повышение бонитета молодых и приспевающих возрастных структур хвойных пород; рост площадей спелых возрастных структур хвойных и лиственных пород |

|

Корткеросское |

Рост площадей молодых и средневозрастных хвойных пород |

|

Сторожевское |

Повышение бонитета молодых возрастных структур пород хвойных лесов; увеличение площадей приспевающих и спелых возрастных структур хвойных и средневозрастных лиственных пород |

|

Удорское |

Повышение бонитета молодых возрастных структур пород хвойных лесов; рост площадей средневозрастных хвойных пород и спелых возрастных структур лиственных пород |

|

Ертомское |

Рост площадей средневозрастных структур хвойных и лиственных пород |

|

Железнодорожное |

Повышение бонитета молодых возрастных структур хвойных пород; рост площадей спелых хвойных пород |

|

Айкинское |

Повышение бонитета приспевающих возрастных структур хвойных пород; рост площадей средневозрастных и приспевающих хвойных и спелых лиственных пород |

|

Источник: результаты авторского анализа. |

|

Экспертным методом вся зона активного лесопользования разделена на территории со снижением благоприятности экосистем, а также незначительного, умеренного и значительного роста благоприятности по функции поглощения углекислого газа, водорегулирования подземного стока и водоохранной функции, а также уровня сохранения биоразнообразия лесными экосистемами.

Обсуждение

Комплексная оценка учета функций и благ природы позволяет обобщить результаты и представить общий уровень устойчивости по степени благоприятности экосистем к антропогенным на- грузкам за длительный период хозяйствования. Такая оценка осуществлена по лесничествам в двух форматах: матрицы с цветовой маркировкой состояния отдельных видов услуг и картосхемы, отражающей территориальную дифференциацию благоприятности экосистемы и соответствующий ее состоянию режим эксплуатации. Обобщение тенденций изменения биоразнообразия и рассмотренных экосистемных функций за исследуемый период: сохранения или исчезновения редких видов, водорегулирования (прироста/убы-ли подземного стока), водоохраны (накопления поверхностного стока), поглощения углерода – представлено в таблице 3.

Таблица 3. Типы состояния экосистем территории активного лесопользования и предлагаемые режимы эксплуатации

|

Лесничество |

Сохранение биоразнообразия |

Водо-регулирование |

Водоохрана |

Поглощение углерода |

|

Особо строгий режим эксплуатации (неблагоприятное состояние экосистемы) |

||||

|

Прилузское |

||||

|

Кажимское |

||||

|

Печоро-Илычское |

||||

|

Строгий режим эксплуатации (благоприятное состояние экосистемы) |

||||

|

Помоздинское |

||||

|

Локчимское |

||||

|

Комсомольское |

||||

|

Летское |

||||

|

Койгородское |

||||

|

Сыктывкарское |

||||

|

Ертомское |

||||

|

Корткеросское |

||||

|

Режим эксплуатации с ограничениями (благоприятное состояние экосистемы) |

||||

|

Троицко-Печорское |

||||

|

Усть-Куломское |

||||

|

Чернамское |

||||

|

Усть-Немское |

||||

|

Мещурское |

||||

|

Сыктывдинское |

||||

|

Междуреченское |

||||

|

Пруптское |

||||

|

Айкинское |

||||

|

Железнодорожное |

||||

|

Общий режим эксплуатации (благоприятное состояние экосистемы) |

||||

|

Сторожевское |

||||

|

Сысольское |

||||

|

Удорское |

||||

|

Неблагоприятное состояние экосистемы, снижение устойчивости |

||||

|

Незначительный рост устойчивости |

||||

|

Значительный рост устойчивости |

||||

|

Максимальное увеличение устойчивости экосистемы |

||||

|

Источник: результаты авторского анализа. |

||||

Результаты анализа всех экосистемных услуг с учетом активизации или ослабления функций позволили обозначить благоприятные и неблагоприятные территории (лесничества) в зоне активного лесопользования. По соотношению положительных и негативных тенденций изменения экосистемных функций проведена углубленная дифференциация состояния и группировка лесничеств по характеру ограничений и рекомендуемому режиму эксплуатации с учетом необходимых природоохранных мероприятий и снижения антропогенной нагрузки. Матрица состояния экосистем лесничеств визуализирована на картосхеме (рис. 5).

Ситуация, когда экосистема подвержена мощному прессингу, в результате которого произошло снижение устойчивости по трем позициям экосистемных услуг, характеризует небла- гоприятное состояние экосистемы. При этом рекомендуется особо строгий режим эксплуатации с максимальным сокращением проведения рубок. Такая ситуация сложилась на территории Прилузского, Кажимского и Печоро-Илычско-го лесничеств.

Преобладающая часть зоны активного лесопользования отнесена к территории благоприятного экологического состояния, где предложены общий, с ограничениями и строгий режимы эксплуатации.

Строгий режим эксплуатации рекомендуется на территории тех лесничеств, где наблюдается снижение устойчивости у одной или двух экосистемных функций. Это либо снижение накопления воды в поверхностных или подземных горизонтах, либо уменьшение поглощения углерода лесными массивами, либо утрата

Рис. 5. Дифференциация лесничеств по состоянию экосистем за 2000–2020 гг. и предлагаемому режиму эксплуатации

Источник: результаты авторского анализа.

Дифференциация лесничеств по состоянию экосистем

Границы административнотерриториальных образований

Республики Коми

Границы лесничеств

Лесничества

-

1 - Прилузское

-

2 - Летское

-

3 - Сысольское

-

4 - Койгородское

-

5 - Кажимское

-

6 - Сыктывдинское

-

7 - Сыктывкарское

-

8 - Айкинское

-

9 - Чернамское

-

10 - Ертомское

-

11 - Междуреческое

-

12 - Удорское

-

13 - Мещурское

-

14 - Железнодорожное

-

15 - Корткеросское

-

16 - Сторожевское

17 - Локчимское

18 - Пруптское

19 - Усть-Куломское

20 - Помоздинское

21 - Усть-Немское

22 - Троицо-Печорское

23 - Печоро-Илычское

24 - Комсомольское

местообитаний редких видов флоры и фауны. Такой режим включает обязательное проведение лесозаготовительной деятельности в соответствии с лесной сертификацией, установку информационных щитов водоохранной зоны малых рек, повышенное внимание природоохранных органов. Эта ситуация характерна для следующих лесничеств: Помоздинское, Лок-чимское, Комсомольское, Летское, Койгород-ское, Сыктывкарское, Ертомское и Корткерос-ское.

Режим эксплуатации с ограничениями соответствует состоянию экосистемы, когда нет ослабления экосистемных функций, но экосистема находится в пограничном состоянии начального или среднего уровня восприятия негативных последствий. На территории Сык-тывдинского, Пруптского, Усть-Куломского, Усть-Немского, Междуреченского, Железнодорожного, Мещурского, Чернамского, Ай-кинского, Троицко-Печорского лесничеств происходит рост поглощения углерода и аккумулирования воды в подземных и поверхностных горизонтах; сохранение редких видов животных и рыб, а также ареалов распространения сосудистых растений. Однако здесь наблюдаются признаки пограничного состояния – в характеристиках состояния превалирует незначительный рост устойчивости, что диктует ограничения антропогенного характера, в частности при проведении лесозаготовок.

Общий режим эксплуатации с выполнением всех нормативных обязательств рекомендован на территории, где благоприятная ситуация обеспечивается максимальным увеличением устойчивости нескольких экосистемных функций. Этим лесничествам присуща стабильность состояния, означающая, что экосистема справляется с фактическими или прошлыми (характерно для Удорского лесничества) нагрузками либо реальная нагрузка не превышает емкость системы. На территории Сторожев-ского, Удорского и Сысольского лесничеств произошло сохранение ареалов обитания ценных рыб и животных. За счет прироста площади лесов накоплен поверхностный сток воды в реках; высок уровень накопления углерода. Следует также отметить, что для этих территорий характерны высокая доля малонарушен- ных лесов (Удорское лесничество) и объектов комплексной экологической охраны (Кортке-росское лесничество).

Качественный анализ ситуации ограничивали неполная информационная база лесорастительных характеристик (бонитета и полноты по всем возрастным категориям хвойных и лиственных пород), а также непродолжительный диапазон (2008–2020 гг.) наблюдения, за время которого не произошел переход лесонасаждений в другую возрастную категорию, для чего требуется, как минимум, 20–25 лет. Тем не менее множество показателей имело достаточный диапазон наблюдений (с 2000 по 2020 год) и отражает адекватную ситуацию происходящего воздействия на природную среду.

Заключение

Учет экосистемных функций при оценке состояния природного капитала на территории интенсивного лесопользования региона в динамике двадцати лет носит пионерный характер. Оценка биоразнообразия и регулирующих услуг отразила следующие позиции:

-

– лесозаготовительная деятельность за период исследования не привела к значительному снижению численности известных популяций редких видов;

-

– транспортная сеть, способствующая доступу к природным ресурсам, не оказала значительного влияния в связи с ее малой плотностью;

-

– снижение численности ценных рыб наблюдается в бассейнах рек Мезени, Вычегды и ее притоков из-за браконьерства и уменьшения речного стока малых водотоков, вызванного интенсивной рубкой лесов;

-

– на территории большинства лесничеств происходит накопление подземного стока; значительного ухудшения накопления поверхностного стока, несмотря на проведение лесозаготовительных работ и уменьшение водности малых притоков основных рек, не наблюдается;

-

– водоохрана малых водотоков находится в числе социально-экологических обязанностей лесозаготовителей;

– практически вся территория активного лесопользования обладает мощной способностью поглощения углерода, за период исследования данная способность не только сохранена, но и приращена.

В целом можно констатировать относительную стабильность состояния экосистемных услуг на территории лесничеств за период 2000–2020 гг. Несмотря на относительно комфортные природные условия, территории ряда лесничеств южной части региона подвержены эксплуатационной нагрузке, которая может препятствовать восстановлению лесных экосистем. Вследствие интенсивных рубок могут возникнуть угрозы снижения биоразнообразия, ослабления функций накопления подземного стока и аккумулирования поверхностного стока.

Данный алгоритм оценки состояния экосистемы может применяться для крупных лесозаготовительных компаний, больших площадей аренды лесозаготовителей в различных российских регионах. Полученные данные могут способствовать элементам планирования оптимального перечня природоохранных мероприятий. С учетом накопленного зарубежного опыта перспективные исследования могут быть связаны с проведением стоимостной оценки экоуслуг в целях анализа возможности компенсации средств для восстановления природы применительно к крупным лесозаготовителям региона.

Список литературы Учет экосистемных функций в оценке состояния природного капитала северного региона

- Дмитриева Т.Е. (2022). Подходы к оценке природного капитала: зарубежный опыт // Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Серия «Экономические науки». № 3 (55). С. 35–46. DOI 10.19110/1994-5655-2022-3-35–46

- Лебедев Ю.В., Неклюдов И.А. (2012). Оценка водоохранно-водорегулирующей роли лесов. Екатеринбург: УГЛТУ. 36 с.

- Лесное хозяйство и лесные ресурсы Республики Коми (2000) /под ред. Г.М. Козубова, А.И. Таскаева. М.: Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография». 512 с.

- Лиханова Н.В. (2012). Изменение биоразнообразия и массы растений напочвенного покрова ельников средней тайги после сплошнолесосечной рубки // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 14. № 1(5). С. 1309–1312.

- Птичников А.В., Карелин Д.В., Котляков В.М. [и др.] (2019). Применимость международных индикаторов оценки нейтрального баланса деградации земель к Бореальным лесам России // Доклады Академии наук. Т. 489. № 2. С. 195–198. DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-56524892195-198

- Тихонова Т.В. (2017). Эколого-экономическая оценка водорегулирующей функции сельских территорий Республики Коми // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 10. № 3. С. 209–226. DOI: 10.15838/esc/2017.3.51.11

- Тихонова Т.В. (2022). Подходы к измерению экосистемных услуг на территории лесопользования // Известия КНЦ. № 3. С. 56–65. DOI: 10.19110/1994-5655-2022-3-56-65

- Тишков А.А. (2010). Биосферные функции и экосистемные услуги национального парка «Валдайский» // Тр. НП «Валдайский». Вып. 1. С. 70–77.

- Учет и оценка экосистемных услуг – Опыт, особенно Германии и России (2014) / сост. К. Груневальд, О. Бастиан, А. Дроздов, В. Грабовский. Bundesamt für Naturschutz. Bonn. Available at: http://www.kulunda.eu/sites/default/files/BfN_Skript_373.pdf

- Экономика сохранения биоразнообразия (2002) / под ред. А.А. Тишкова. М.: Проект ГЭФ «Сохранение биоразнообразия Российской Федерации», Институт экономики природопользования. 604 с.

- Экосистемные услуги России: Прототип национального доклада. Т. 1. Услуги наземных экосистем (2016). М.: Изд-во Центра охраны дикой природы. 148 с.

- Экосистемные услуги России: Прототип национального доклада. Т. 2. Биоразнообразие и экосистемные услуги: принципы учета в России (2020). М.: Изд-во Центра охраны дикой природы. 252 с.

- Экосистемные услуги России: Прототип национального доклада. Т. 3. Зелёная инфраструктура и экосистемные услуги крупнейших городов России (2021) / ред. О.А. Климанова. М.: Изд-во Центра охраны дикой природы. 112 с.

- Burkhard B., Müller F. (2013). Indikatoren und Quantifizierungsansätze. In: Grunewald K., Bastian O. (Eds.).

- Ökosystemdienstleistungen – Konzept, Methoden und Fallbeispiele. Heidelberg: Springer Spektrum Verlag. Available at: https://www.springer.com/de/book/

- Dolman A.J., Shvidenko A., Schepaschenko D. et al. (2012). An estimate of the terrestrial carbon budget of Russia using inventory-based, eddy covariance and inversion methods. Biogeosciences, 9, 5323–5340. DOI: 10.5194/bg-9-5323-2012

- Kripa S., Bandana S., Biraj A. et al. (2023). Ecosystem services valuation for conservation and development decisions: A review of valuation studies and tools in the Far Eastern Himalaya. Ecosystem Services, 61. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2023.101526

- Lilford E. (2023). Natural resources: Cost of capital and discounting – risk and uncertainty. Resources Policy, 80. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103242

- Ruqian Zhang, Penghui Li, Liping Xu, Shuai Zhong (2023). Reconciling ecological footprint and ecosystem services in natural capital accounting: Applying a novel framework to the Silk Road Economic Belt in China. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117115

- Syrbe R., Rosenberg M., Vowinckel J. (2013). SzenarioEntwicklung und partizipative Verfahren. In: Grunewald K., Bastian O. (Eds.) Ökosystemdienstleistungen – Konzept, Methoden und Fallbeispiele. Berlin: Springer.

- Zegeye G., Erifo S., Addis G., Gebre G.G. (2023). Economic valuation of urban forest using contingent valuation method: The case of Hawassa city. Trees, Forests and People, 12. Available at: https://doi.org/10.1016/j.tfp.2023.100398