Учет морфометрических характеристик стволовой части лиственницы даурской в технологии производства строганого шпона

Автор: Бегункова Н.О., Исаев С.П., Бегунков О.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология переработки

Статья в выпуске: 7, 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследованы морфометрические характеристики стволовой части лиственницы даурской (Larix gmelinii). Установлены зависимости изменения ширины годичных слоев по радиусу круглых лесоматериалов, выкраиваемых из различных частей ствола. Предложены схемы раскроя кряжей на заготовки для строгания шпона.

Ствол, кряж, годичный слой, сбег, раскрой, строганый шпон, технология

Короткий адрес: https://sciup.org/14082526

IDR: 14082526 | УДК: 581.4:674.093.24.06-416

Текст научной статьи Учет морфометрических характеристик стволовой части лиственницы даурской в технологии производства строганого шпона

Учитывая, что запасы древесины твердолиственных пород составляют 6,3%, а запасы лиственницы – 65,5% от общих запасов древесины в лесном фонде Дальневосточного федерального округа [1], становится очевидной необходимость развития производства строганого шпона из древесины лиственницы.

Декоративную привлекательность древесины формирует ее текстура, которая зависит от ширины и формы линий годичных слоев. При этом выразительность текстуры зависит от ширины годичных слоев, а линейная форма – от направления плоскости реза в процессе обработки. На радиальном разрезе годичные слои заметны в виде продольных полос, а на тангенциальном – в виде гиперболических или извилистых линий.

Так как раскрой кряжа на заготовки для строгания обычно производится параллельно оси круглого лесоматериала, то наличие сбега вызывает перерезание годичных слоев при строгании и формирование в листах шпона радиального наклона волокон, что снижает прочность и повышает шероховатость шпона. Снижение качества шпона по данным показателям тем значительней, чем больше величина сбега и ширина слоя ранней древесины.

Известно [2], что в годичных кольцах хвойных пород ширина поздней древесины более или менее постоянна, а ширина самих годовых слоев изменяется следующим образом: непосредственно вблизи сердцевины располагается ряд сравнительно узких годовых слоев, затем следует более или менее значительная зона более широких годовых слоев; в дальнейшем по мере приближения к коре ширина годовых слоев постепенно уменьшается, следовательно, ширину годичного слоя в значительной мере определяет ширина ранней древесины, которая имеет низкую плотность и прочность.

Таким образом, для определения выбора эффективной схемы раскроя лиственничных кряжей на заготовки для строгания необходимо учитывать диапазоны изменения ширины годичных слоев по радиусу раскраиваемого кряжа.

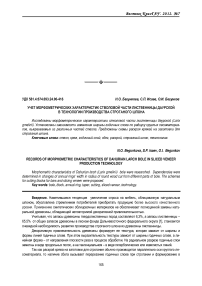

Методика исследования . Для проведения исследований было отобрано 30 хлыстов лиственницы даурской, из которых изготавливались поперечные образцы-срезы толщиной 20 –30 мм. Образцы-срезы выбирали из комлевой, срединной и вершинной частей хлыста (рис. 1, а), причем выбор образцов-срезов определен градацией круглых лесоматериалов по толщине. Согласно ГОСТ 9462-88, диапазон толщин средних лесоматериалов круглых – 14–24 см, крупных 26 см и более. Из полученных образцов-срезов изготавливали прямоугольные пластинки радиального продольного разреза (рис. 1, б).

d= 40 см

Рис. 1. Схема раскроя хлыста и отбора образцов-срезов: 1 – поперечный образец-срез; 2 – прямоугольная пластинка

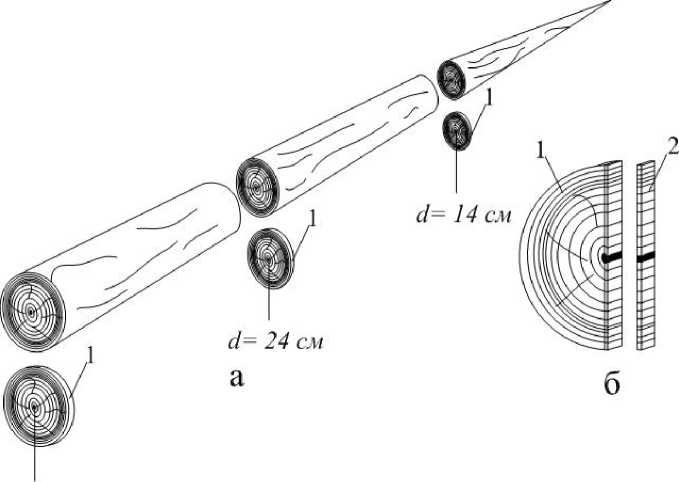

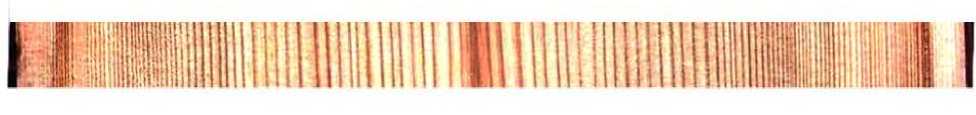

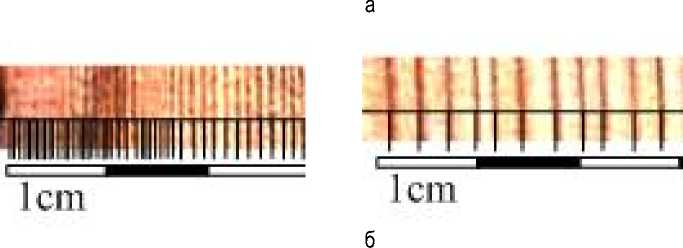

Полученные пластинки обрабатывали на оптическом сканере и получали видеоизображения годичных слоев в плоскости продольного сечения ствола. Реализация замеров ширины годичных слоев выполнялась в программе Microsoft Office Visio, обеспечивающей возможность отображения и исследования видеоинформации. Фрагменты сканированных увеличенных видеоизображений годичных слоев изображены на рисунке 2. Обработку данных по результатам замеров осуществляли с использованием программы Microsoft Excel, имеющей широкие возможности анализа данных.

Рис. 2. Видеоизображение сканированной пластинки (а) и фрагменты сканированных увеличенных видеоизображений годичных слоев (б)

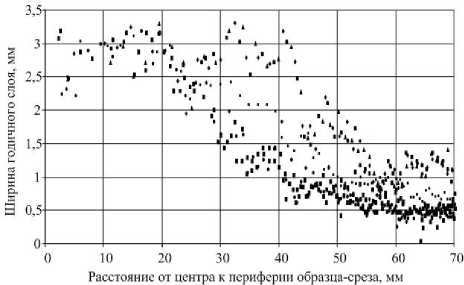

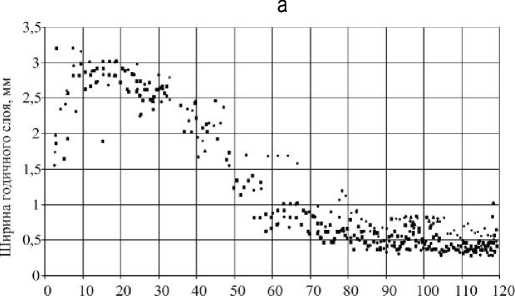

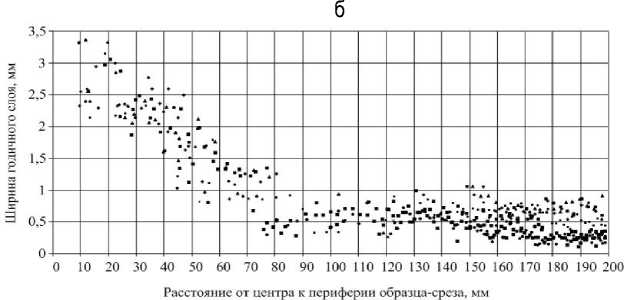

Результаты и их обсуждение . Результаты замеров ширины годичных слоев, нанесенные на координатную сетку, показаны в виде диаграмм рассеяния на рисунке 3. Из которого видно, что наибольшая ширина годичных слоев наблюдается в интервале от 0 до 60…70 мм от центра образца-среза. При этом наибольший разброс значений ширины годичных слоев в данном интервале наблюдается для образцов, выпиленных из вершинной части ствола (рис. 3, а). Разброс значений ширины годичных слоев в образцах-срезах, выпиленных из срединной части длины ствола, характеризуется большей плотностью рассеяния (рис 3, б), тогда как в образцах-срезах из комлевой части ствола вновь имеет место снижение плотности рассеяния значений ширины годичных слоев (рис. 3, в).

Таким образом, можно констатировать, что в центральной части ствола (в интервале от 0 до 70 мм радиуса) наблюдается наибольшая ширина годичных слоев, а их количество в 1 см радиуса изменяется от 3 до 6. Данный факт объясняется тем, что в плоскость реза при выпиливании образцов одному и тому же значению радиуса соответствуют различные по возрасту слои, т.е. формирова- ние годичных слоев проходило в разные годы, что отразилось на их ширине.

От границы радиуса в 70 мм и далее к периферии плотность рассеяния показателей ширины годичных слоев увеличивается, а их средние абсолютные значения выравниваются по мере увеличения радиуса. Это связано с тем, что средний годичный радиальный прирост, достигнув своего максимального значения, уменьшается до величины, обеспечивающей рост дерева в сложившихся условиях его местопроизрастания.

Сравнение данных ширины и количества годичных слоев в интервале от 0 до 70 мм радиуса ствола для всех трех сечений отбора образцов-срезов позволило обнаружить общее свойство между ними: количество годичных слоев в рассматриваемом интервале радиуса составляет 39…41 шт., что указывает на равные временные отрезки его формирования. Следовательно, можно предположить, что радиус в 70 мм приемлем в качестве базового размера для построения корреляционного уравнения, описывающего зависимость толщины годичного слоя от радиуса в рассматриваемом сечении ствола дерева.

В результате обработки массива данных установлена математическая связь между относительным радиусом в сечении ствола и толщиной годичного слоя на границе радиуса:

hr =-0,438X6 + 4,646X5 -18,914X4 + +36,476X3 - 32,281X2 + 8,783X + 2,275,

r

где Х- относительный радиус в сечении ствола, X = — 70

r – радиус в сечении ствола, мм, r = [5…200 мм] .

Расстояние от центра к периферии образца-среза, мм

в

Рис. 3. Корреляционное поле изменения значений ширины годичных слоев по радиусу образца-среза: а – радиус образца-среза 70 мм; б – радиус образца-среза 120 мм; в – радиус образца-среза 200 мм r = r0,5

Г i ^4 Г i }3 Г i ^2

a I I + a^ I I + a^ I I

41L ) 31L ) 21L )

ГI ^

+ al — + a 0 .

IL)

где r 0,5 – радиус ствола на середине его длины;

а 4 , а 3 , а 2 , а 1 , а 0 , – коэффициенты, имеющие значение для каждой породы;

l – расстояние от комля ствола до места измерения радиуса;

L – длина ствола.

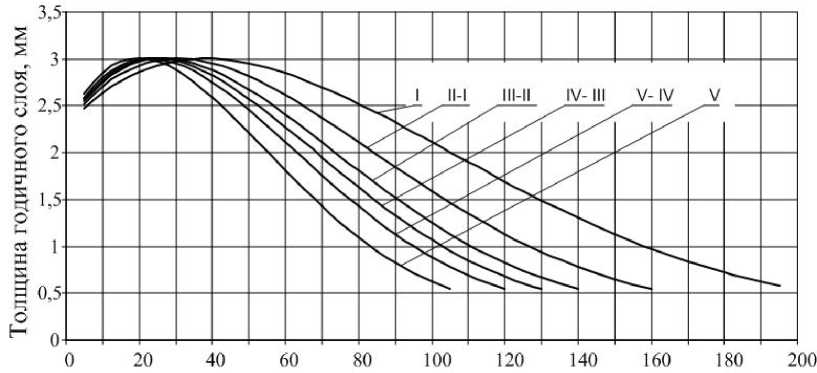

На основе формулы (2) была выполнена имитация раскроя ствола лиственницы даурской ( L = 28 м, r 0,5 = 11 см) на кряжи для строгания шпона. При имитации раскроя длина кряжа принята равной 3 м. При этом было сделано допущение, что диаметр вершинного торца предыдущего кряжа равен диаметру комлевого торца последующего кряжа. В результате из раскраиваемого ствола в процессе имитации раскроя получили пять кряжей. Используя корреляционное уравнение (1), были выполнены расчеты зависимости изменения толщины годичного слоя на торцах кряжа и построены графики (рис. 4).

Результаты вычислений и построенные графики позволяют установить некоторые тенденции изменения толщины годичного слоя на торцах кряжа в зависимости от места вырезки кряжа из ствола.

Радиус торца кряжа, мм

Рис. 4. Зависимость изменения толщины годичного слоя по радиусу торца кряжа: цифра указывает номер кряжа по длине ствола, первая цифра соответствует комлевому торцу кряжа, вторая – вершинному

Общим для всех пяти кряжей является наличие зоны наибольшей ширины годичных слоев, которая ограничивается величиной внутреннего радиуса в интервале от 30 до 40 мм. Затем по мере увеличения радиуса кряжа толщина годичных слоев уменьшается. Характерным является то, что при одном и том же радиусе значение толщины годичного слоя в комлевом торце кряжа превышает значение толщины годичного слоя в его вершинном торце. При этом разность в значениях толщины годичных слоев на торцах кряжа уменьшается в зависимости от места вырезки кряжа из ствола. Наибольшие значения разностей толщин годичных слоев на торцах наблюдается в кряже комлевой вырезки. Далее по мере приближения к середине длины ствола разность в значениях толщины годичных слоев на торцах кряжа уменьшается. Причина каждой из установленных тенденций обусловлена влиянием сбега по длине ствола. В целом можно констатировать, что максимальная разность в значениях толщины годичных слоев на торцах одного кряжа находится на уровне 0,5 мм. Данная величина значений разности в толщине годичных слоев составляет 0,5…0,6 толщины шпона (согласно ГОСТ, шпон из хвойных пород изготавливают толщиной 0,8 и 1,0 мм), следовательно, обеспечение постоянства разности в значениях толщины годичных слоев в объеме листа шпона способствует стабильности его формы в процессе сушки и после нее.

При общепринятой технологии раскроя кряжей на заготовки с формированием базовых поверхностей параллельно его оси и последующим строганием шпона параллельно сформированным базовым поверхностям из-за наличия сбега на поверхности шпона образуются линии годичных слоев V-образного вида, расстояние между которыми будет непостоянно в плоскости листа шпона, что приведет к короблению в процессе сушки шпона и как результат к снижению его прочности.

Анализ результатов проведенных исследований позволяет предположить, что учет морфометрических характеристик стволовой части лиственницы даурской может быть положен в основу выбора технологии последовательного раскроя стволов и кряжей на заготовки для строгания на шпон с позиций максимального выхода равнослойного шпона, обладающего стабильностью формы, повышенной прочностью и минимальной шероховатостью поверхности.

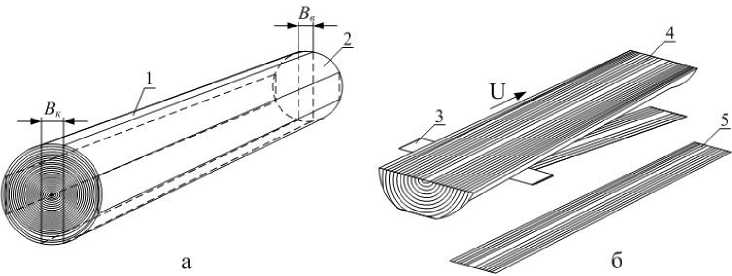

Для реализации предлагаемой технологии разработан способ изготовления строганого шпона [5]. Технологический процесс раскроя стволов и кряжей на заготовки для строгания на шпон включает те же операции, что и при раскрое по общепринятой технологии. Отличительной особенностью является учет морфометрических характеристик кряжа: место вырезки из ствола; сбег; диаметры в вершинном и комлевом торцах. При раскрое кряжа на заготовки для строгания плоскости продольных пропилов ориентируют параллельно образующей поверхности кряжа (рис. 5, а), при этом из центральной части кряжа выпиливают сердцевинную доску 1, толщина которой уменьшается от комлевого к вершинному торцу кряжа 2.

Рис. 5. Схемы раскроя:

а – кряжа на заготовки для строгания; б – заготовки на шпон

Принимая во внимание результаты выполненных исследований, согласно которым зона наибольшей ширины годичных слоев ограничивается максимальной величиной внутреннего радиуса в 40 мм и учитывая толщину отструга, толщину выпиливаемой доски в вершинном диаметре кряжа определяют по формуле

B e = 80 - 2 • t omcmp . (3)

Толщину выпиливаемой доски в комлевом диаметре кряжа определяют с учетом сбега по формуле

BK = 80 + 10 • S • l кр - 2 • t omcmp , (4)

где S – сбег, см/м;

l кр – длина кряжа, м;

t отстр – толщина отструга, мм.

Осуществление предлагаемой технологии возможно с использованием шпонострогальных станков японской фирмы "MARUNAKA". На станках данной фирмы строгание шпона осуществляется при перемещении заготовки 4 относительно неподвижного ножа 3 , в результате срезается лист шпона 5 (рис. 5, б). Применение данного типа станков возможно только при строгании заготовок, имеющих две параллельные пласти, чтобы обеспечивался необходимый прижим заготовки по всей длине во время строгания. В предлагаемой технологии параллельность пластей заготовки обеспечивается формированием пропилов параллельно образующей поверхности кряжа. Качество шпона обеспечивается строганием заготовки по сбегу и вдоль волокон. При этом применение технологии последовательного раскроя стволов и кряжей на заготовки для строгания на шпон с учетом морфометрических характеристик стволовой части лиственницы даурской позволяет повысить выход радиального строганого шпона за счет использования сбеговой зоны кряжа.

Заключение. В итоге выполненных исследований получены следующие результаты:

-

- определены зависимости ширины годичных слоев по радиусу кряжей, выкраиваемых из ствола лиственницы даурской;

-

- установлено, что при выборе технологии производства строганого шпона следует учитывать морфометрические характеристики древесины кряжа, зависящие от места его вырезки из ствола;

-

- предложены схемы раскроя кряжей на заготовки для строгания шпона, дающие возможность повысить выход радиального строганого шпона за счет использования сбеговой зоны кряжа.