Учет особенностей формирования осанки у акробаток различной квалификации в спортивной практике

Автор: Кудряшова Ю.А., Загорская А.А., Малука М.В., Кудряшов М.Е., Половникова М.Г.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спортивной тренировки

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Акробатика - это чрезвычайно красивый и зрелищный вид спорта, включающий сложнокоординационные и силовые упражнения, связанные с балансированием, вращениями тела с опорой и/или без нее. Наряду с большими статическими нагрузками, от акробаток профессиональная деятельность требует большой эластичности связок и мышц, что априори приводит к различным нарушениям опорно-двигательного аппарата, в частности это будет сказываться на параметрах осанки. Цель настоящего исследования - изучение параметров, характеризующих осанку у спортсменок, специализирующихся в парно-групповой акробатике, с учетом квалификации. Методы исследований. Обследовано 45 спортсменок, занимающихся парно-групповой акробатикой, в возрасте от 13 до 18 лет, из них 24 спортсменки со званием мастер спорта (МС) и 21 - с разрядом кандидат в мастера спорта (КМС). Исследование проводилось на базе спортивного клуба акробатики и прыжков на батуте им. Василия Мачуги с соблюдением всех биоэтических норм. Оценивали показатели осанки по методу «Ромб Машкова», коэффициент асимметрии показателей осанки, а также форму ног спортсменок. Исследование параметров, характеризующих осанку у спортсменок, специализирующихся в парно-групповой акробатике, с учетом квалификации выявило достоверное ухудшение показателей осанки и изменение формы ног у спортсменок, имеющих звание мастер спорта, по сравнению с акробатками, имеющими разряд кандидат в мастера спорта. Выводы. Таким образом, в тренировочной работе со спортсменами, специализирующимися в парно-групповой акробатике, можно рекомендовать, по мере увеличения статической нагрузки (при переходе спортсменки из верхнего положения в тройке к среднему или нижнему) увеличивать количество упражнений на формирование правильной осанки как симметричных, так и асимметричных. Акробаткам с выявленными нарушениями осанки рекомендованы также занятия лечебной физической культурой с учетом диагноза.

Акробатика, парно-групповые упражнения, особенности осанки, форма ног

Короткий адрес: https://sciup.org/142226866

IDR: 142226866 | УДК: 796.413/.418

Текст научной статьи Учет особенностей формирования осанки у акробаток различной квалификации в спортивной практике

M. Kudryashov M. Polovnikova M. Accoutning the peculiarities of the formation of posture in acrobats of various qualifications in sports practice. Fizicheskaja kul’tura sport – nauka i praktika [Physical Education Sport – Science and Practice.] 2021 no 2 pp. 34-39 (in Russian).

Актуальность. Акробатика – это чрезвычайно красивый и зрелищный вид спорта включающий сложнокоординационные и силовые упражнения связанные с балансированием вращениями тела с опорой и/или без нее. Наряду с большими статическими нагрузками от акробаток профессиональная деятельность требует большой эластичности связок и мышц что априори приводит опорно-двигательный аппарат к различным нарушениям в частности это будет сказываться на параметрах осанки которая включает в себя положение головы и туловища на одной вертикали умеренно выраженные изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости плоский живот выпрямленные нижние конечности. Правильная осанка определяет нормальное функционирование всех органов и систем организма что приобретает особую важность в условиях повышенных физических нагрузок при занятиях спортом. Грамотный учет всех факторов обуславливающих возникновение нарушений осанки особенно необходим при повышенных нагрузках в спорте.

Цель исследования – изучение параметров характеризующих осанку у спортсменок специализирующихся в парно-групповой акробатике с учетом квалификации.

Методы исследования. В обследовании принимали участие 45 спортсменок занимающихся парно-групповой акробатикой в возрасте от 13 до 18 лет из них 24 спортсменки со званием мастер спорта (МС) и 21 с разрядом кандидат в мастера спорта (КМС). Исследование проводилось на базе Спортклуба акробатики и прыжков на батуте имени Василия Мачуги с соблюдением всех биоэтических норм. Оценка состояния осанки и выявления асимметрий во фронтальной плоскости проводилась по методу «Ромб В.Н. Машкова» [1 с. 100]. Далее для оценки различий между показателями правой и левой сторон тела рассчитывали коэффициент асимметрии (Кас) [3 с. 24-26]. Форму ног определяли в стойке ноги вместе измеряли расстояние между внутренними поверхностями коленных суставов на уровне межсуставной щели и расстояние между медиальными лодыжками. В норме продольные оси голени и бедра совпадают. Если продольная ось голени не совпадает с продольной осью бедра определяют Х-образную (внутренние мыщелки бедра соприкасаются а оси голени расходятся медиальные лодыжки не соприкасаются) или О-образную (мыщелки бедра расходятся в стороны а медиальные лодыжки соприкасаются) форму ног. Полученные данные обрабатывали с помощью электронной программы Statistica 7.0. Рассчитывали среднюю арифметическую величину (М) ошибку средней арифметической величины (±m) достоверность различий (Р) определяли по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки состояния осанки и выявления асимметрий во фронтальной плоскости был выбран метод «Ромб В.Н. Машкова» [1 с. 100]. Для измерения используют четыре точки: остистый отросток седьмого шейного позвонка (А) нижние углы лопаток (В С) и остистый отросток пятого поясничного позвонка (D) (рисунок 1).

Оценивали асимметричность верхних показателей осанки Ромба Машкова для этого находили разность между показателями AB и AC. Также оценивали асимметричность нижних показателей осанки Ромба Машкова для этого находили разность между показателями BD и CD.

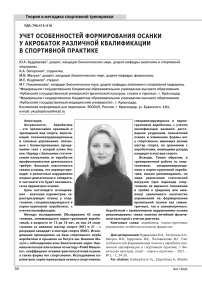

Анализ асимметричности осанки акробаток специализирующихся в парно-групповых упражнениях выявил что с ростом спортивного мастерства асимметричность осанки увеличивается (рисунок 2). Так определено что среди спортсменок выполнивших разряд КМС 62% акробаток имели правильную осанку 38% – нарушения осанки во фронтальной плоскости. При этом у 25% акробаток выявлена асимметричность между нижними показателями осанки (BD CD) по Ромбу Машкова у 13% спортсменок выявлена асимметричность между верхними показателями осанки (AB AC) по Ромбу Машкова. Также исследование показало что только 47% спортсменок выполнивших разряд МС в парно-групповой акробатике имели правильную осанку. В этой группе исследуемых 48% спортсменок имели нарушения симметрии осанки и по верхним (AB AC) и по нижним (BD CD) показателям а 5% – асимметричность осанки только по нижним показателям (BD CD).

А Остистый отросток 7-го шейного позвонка

Нижний угол С В Нижний угол правой лопатки левой лопатки

D Остистый отросток 5-го поясничного

Рисунок 1. Схематичное изображение методики В.Н. Машкова

-

- Правильная осанка

-

- Асимметричность осанки по показателям AB\AC и BD\CD

-

- Асимметричность осанки по показателям AB\AC

-

- Асимметричность осанки

по показателям BD\CD кмс

мс

13%

Рисунок 2. Нарушения осанки у акробаток различной квалификации

Чтобы понять причины нарушений осанки у акробаток специализирующихся в парно-групповых упражнениях был проведен дифференцированный анализ асимметричности осанки в зависимости от положения спортсменки в тройке. Выявлено что 100% верхних акробаток имели правильную осанку что говорит о хорошем симметричном мышечном тонусе. Данные спортсменки не имеют дополнительную нагрузку на мышцы туловища и при этом имеют хорошую физическую форму что и определяет хорошую осанку в целом (рисунок 3). «Средние» акробатки в тройке уже удерживают на себе верхних что представляет дополнительную нагрузку на все мышцы. Если нагрузка не симметрична и при этом мышечный каркас недостаточно тренирован то возникают нарушения осанки. Так среди общего числа средних акробаток правильную осанку имели лишь 47%. У 33% спортсменок выявлена асимметрия и верхних и нижних показателей у 20% только верхних показателей осанки. Возможно данные нарушения вызваны асимметричной постановкой рук и ног неравномерным распределением нагрузки на мышцы тулови- ща при выполнении статических динамических поз и прыжковых элементов.

У «нижних» акробаток нарушения осанки прогрессировали еще больше. Так правильную осанку имели только 25% нижних акробаток. У 50% спортсменок выявлена асимметрия и верхних и нижних показателей осанки у 25% спортсменок выявлена асимметрия только нижних показателей осанки. Данные спортсменки имеют большую дополнительную нагрузку за счет удержания верхней и средней акробаток и при недостаточно развитом мышечном корсете и постоянной асимметричной нагрузке закономерно ухудшение показателей осанки у данных спортсменок.

Также в работе проводили расчет коэффициента асимметрии (Кас) показателей осанки. Расчет проводили по формуле [3 с. 24-26]:

Кас = [(X – Y) / X] × 100% , где Кас – коэффициент асимметрии;

X – значение большего из симметричных показателей

47 %

25 %

25 %

33 %

50 %

Примечание:

-

1 – верхняя акробатка в тройке

-

2 – средняя акробатка в тройке

-

3 – нижняя акробатка в тройке

-

- Правильная осанка

-

- Асимметричность осанки по показателям AB\AC и BD\CD

-

- Асимметричность осанки по показателям AB\AC

-

- Асимметричность осанки по показателям BD\CD

Рисунок 3. Нарушения осанки у спортсменок, специализирующихся в парно-групповой акробатике

Y – значение меньшего из симметричных показателей.

Коэффициент асимметрии рассчитывали отдельно для верхних показателей осанки (AB и AC) и отдельно для нижних показателей осанки по Ромбу Машкова (BD и CD).

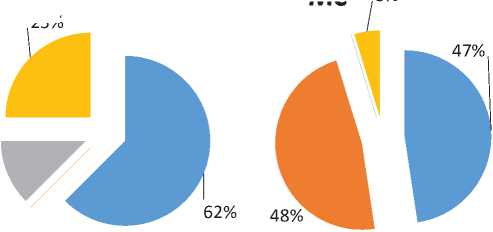

Анализ коэффициента асимметрии осанки у акробаток различной квалификации также выявил значительные ухудшения показателей у МС. Коэффициент асимметрии показателей AB AC у спортсменок с разрядом КМС равен 0 2% а у спортсменок со званием МС – 1 2%. Коэффициент асимметрии показателей BD CD у спортсменок с разрядом КМС равен 0 2% а у спортсменок со званием МС – 1 5% (рисунок 4).

Таким образом выявлено что у акробаток специализирующихся в парно-групповой акробатике со званием МС нарушения осанки встречались чаще и были более выражены чем у спортсменок с разрядом КМС. Данный факт объясняется тем что с ростом спортивного мастерства увеличивается сложность и величина как статических так и динамических нагрузок а также отмечается переход акробаток с верхних позиций в парно-групповых упражнениях в средние и нижние позиции.

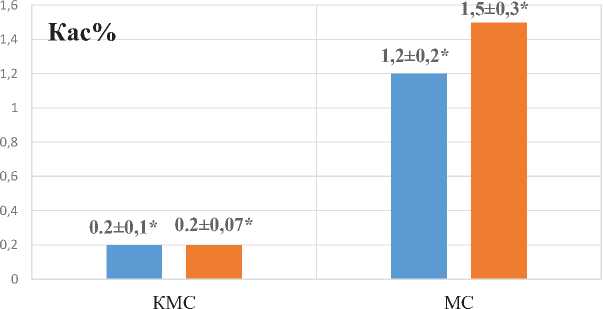

Одним из анатомических факторов влияющих на развитие и формирование осанки является расположение и угол наклона таза определяемые в свою очередь тонусом мышц туловища симметричностью длины правой и левой нижней конечности а также формой ног. При исследовании формы ног у акробаток специализирующихся в парно-групповых упражнениях выявлено что 33% спортсменок имели прямую форму ног предполагающую расположение голени и бедра на одной продольной оси. У 67% акробаток выявлено латеральное отклонение феморо-тибиальных отделов и формирование О-образной формы ног. Х-образная форма ног у спортсменок специализирующихся в парно-групповой акробатике не выявлена (рисунок 5).

Прямая форма ног определена у 38% акробаток имеющих разряд КМС и у 29% акробаток – мастеров спорта. О-образная форма ног – у 62% и 71% соответственно.

Анализ расстояния между точками внутренних поверхностей коленных суставов на уровне межсу-

П п ечание: * - достоверность различий между показателями КМС и МС (р<0,05)

-

- коэффициент асимметрии показателей (АВ, АС)

-

- коэффициент асимметрии показателей (ВП, CD )

Рисунок 4. Коэффициент асимметрии (Кас%) показателей осанки акробаток различной квалификации(M±m)

КМС

МС

38%

62%

Примечание: | О-образная форма ног, \| - правильная форма ног

Рисунок 5. Форма ног у акробаток различной квалификации

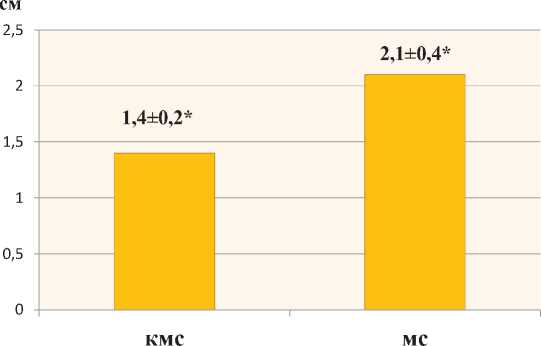

Рисунок 6.

Расстояние между точками внутренних поверхностей коленных суставов на уровне межсуставной щели у спортсменок, специализирующихся в парно-групповой акробатике (М ±m)

Примечание:* - достоверность различий между показателями КМС и МС (р<0,05)

ставной щели у спортсменок специализирующихся в парно-групповой акробатике выявил у акробаток имеющих звание МС достоверно большее латеральное отклонение феморо-тибиальных отделов (2 1±0 4 см) по сравнению со спортсменками КМС (1 4±0 2 см) (рисунок 6).

Таким образом анализ формы ног спортсменок специализирующихся в парно-групповой акробатике различной квалификации выявил достоверно большие отклонения феморо-тибиальных отделов наружу у спортсменок МС по сравнению со спортсменками имеющими разряд КМС.

О-образная форма ног формируется в том случае если тонус медиальной группы мышц нижней конечности больше тонуса латеральной группы мышц. У акробаток специализирующихся в парно-групповых упражнениях тонус медиальной группы феморо-тибиальных мышц – это адаптационный ответ опорно-двигательного аппарата на повышенные статические нагрузки во время удержания партнерш при выполнении акробатических упражнений. О-образная форма ног может приводить к развитию дальнейших морфофункциональных нарушений нижних конечностей. Так в норме – центры головок бедренных костей и голеностопных суставов объединены биомеханическими осями которые проходят через срединную линию коленных суставов. В этом случае нагрузка на конечности равномерно распределяется между феморо-тибиальными отделами правой и левой нижних конечностей границей между которыми являются мениски. Если механическая ось отклоняется наружу или внутрь то происходит смещение силового вектора увеличение нагрузки как на латеральные так и на медиальные мыщелки. Такое состояние называется синдромом гиперпрессии. Последствием избыточной нагрузки на определенные мыщелки является повышение уровня напряжения в костных мышечных хрящевых тканях связках сухожилиях. Из-за возникшего дисбаланса анатомические элементы сустава быстро изнашиваются что становится причиной развития деформирующего артроза даже у совсем молодых людей [2 с. 37].

Заключение. Исследование выявило что у акробаток специализирующихся в парно-групповой акробатике со званием МС нарушения осанки встречались чаще и были более выражены чем у спортсменок с разрядом КМС. У 33% акробаток специализирующихся в парно-групповых упражнениях обнаружена прямая форма ног предполагающая расположение голени и бедра на одной продольной оси. У 67% спортсменок зафиксировано латеральное отклонение феморо-ти-биальных отделов и формирование О-образной формы ног. Х-образная форма ног у спортсменок специализирующихся в парно-групповой акробатике не выявлена. Имеют место достоверно большие отклонения феморо-тибиальных отделов наружу у спортсменок МС по сравнению со спортсменками имеющими разряд КМС.

Таким образом в тренировочной работе со спортсменами специализирующимися в парно-групповой акробатике можно рекомендовать по мере увеличения статической нагрузки (при переходе спортсменки из верхнего положения в тройке к среднему или нижнему) увеличивать количество упражнений на формирование правильной осанки как симметричных так и асимметричных. Акробаткам с выявленными нарушениями осанки рекомендованы также занятия лечебной физической культурой с учетом диагноза.

Список литературы Учет особенностей формирования осанки у акробаток различной квалификации в спортивной практике

- Алексанянц Г.Д. Возрастная и спортивная морфология: учеб.-метод. пособие. - 2-е изд. / Г.Д. Алексанянц, B.В. Абушкевич, Т.Г. Гричанова, Ю.А. Кудряшова, О.В Маякова, О.А. Медведева, Л.Ю. Тимофеева, Д.Б. Тлехас, А.М. Филенко. - Краснодар: КГУФКСТ, 2018. - 138 с.

- Кашников В.С. Основы физической реабилитации при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата: учеб.-метод. пособие / В.С. Кашников, C.А. Егорова. - Ставрополь, 2007. - 52 с.

- Козлов И.М. Дихотомия (симметрия - асимметрия) физического развития спортсменов / И.М. Козлов, А.В. Самсонова, В.С. Степанов // Теория и практика физической культуры. - 2005. - № 4. - С. 24-26.